6-骨骼肌神经-肌接头处兴奋的传递

- 格式:ppt

- 大小:2.68 MB

- 文档页数:16

生理问答(^ω^)第一章一.★负反馈概念及意义负反馈:如果经过反馈调节,受控部分的活动向它原先活动相反的方向发生改变这种方式的调节称负反馈。

意义: 维持稳态。

正反馈:如果反馈调节使受控部分的活动向原来的方向加强,称为正反馈。

意义:加强某一生理活动过程,直到该活动结束。

三.机体生理功能的三种调节方式1. 神经调节2. 体液调节3. 自身调节(*^__^*) 第二章.一.★简述物质跨膜转运的方式。

(一)单纯扩散:不耗能(二)膜蛋白介导的跨膜转运1.被动转运(不耗能,顺浓度梯度或电位梯度):a.经载体易化扩散b.经通道易化扩散2.主动转运(耗能,逆浓度梯度或电位梯度):a.原发性主动转运b.继发性主动转运(三).出胞和入胞(耗能)二.★2.何谓细胞的兴奋性?细胞兴奋的标志是什么?怎样衡量细胞兴奋性的高低?兴奋性:机体对刺激产生反应的能力或特性。

标志:产生动作电位阈值与兴奋性成反变关系:阈值越小,组织兴奋性越高。

三.何谓静息电位?其产生机制如何?何谓动作电位(AP)?骨骼肌细胞的AP是怎样产生的?(一)静息电位:静息电位:细胞处于静息状态时,细胞膜两侧存在的电位差。

性质:内负外正, 范围–10到-100mV (骨骼肌-90mV,神经细胞-70mV) 静息电位产生的机制:安静状态下膜主要对K+有通透性——细胞内外k+存在浓度差,内高外低——K+外流——安静状态下膜电位内负外正,存在静电斥力阻止k+外流——RP近似于钾平衡电位(二)动作电位:细胞受到刺激而兴奋时,在RP的基础上,膜电位发生的一系列可传播性变化。

特点:1.全或无现象2.可传播性,不衰减式传导骨骼肌细胞的AP产生:去极化:静息电位——适当的刺激,钠通道激活开放,Na+内流——开始去极化,达阈电位(-55mV) ——钠通道大量激活,快速开放——Na+大量内流——超射值近似于钠平衡电位复极化:Na+ 通道失活关闭,——K+通道开放增加——K+ 外流后电位,静息期Na+-K+泵活动增强, 将Na+泵出, K+泵入四.电刺激引起AP的条件是什么?在什么情况下阈下刺激也能引起细胞产生AP?1.条件:刺激强度达到阈强度,即能使细胞发生兴奋的最小刺激强度2.同时给多次阈下刺激也能引起细胞产生AP五. ★简述神经纤维AP传导的机制。

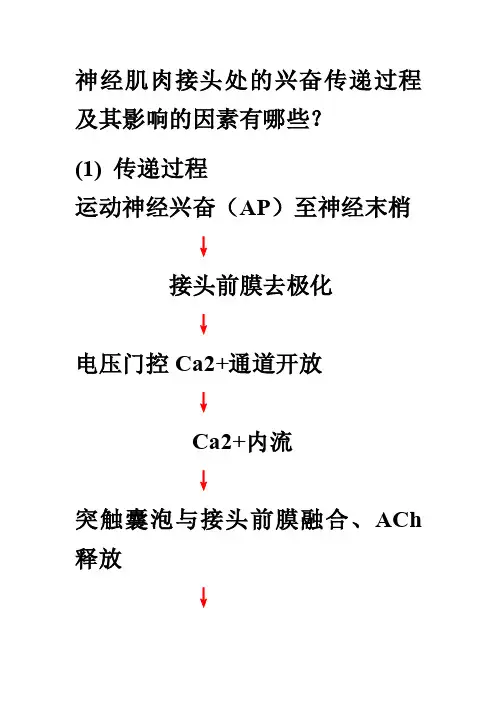

神经肌肉接头处的兴奋传递过程及其影响的因素有哪些?(1)传递过程运动神经兴奋(AP)至神经末梢↓接头前膜去极化↓电压门控Ca2+通道开放↓Ca2+内流↓突触囊泡与接头前膜融合、ACh 释放↓N2-ACh受体通道激活↓通道开放→Na+内流>K+外流↓接头后膜去极化(终板电位)↓电紧张扩布至邻近普通肌膜(2)影响因素1.接头间隙中的细胞外液低Ca2+或(和)高Mg2+:ACh释放减少。

2.筒箭毒,a-银环蛇毒:特异性地阻断终板膜上的Ach受体通道→阻断神经―骨骼肌接头处的兴奋传递→骨骼肌松弛3.胆碱酯酶抑制剂①新斯的明→抑制胆碱酯酶活性→ACh在接头间隙的浓度提高→改善肌无力患者的症状。

②有机磷农药中毒→ACh在接头间隙蓄积→中毒症状(出现肌束颤动,全身肌肉抽搐等表现,严重时转为抑制,导致死亡)。

运动与健康题目:体育锻炼对运动系统的影响指导老师:欧阳靜仁班级:热能092班姓名:林灿雄学号:200910814223摘要:这篇文章通过对人体运动系统组成的介绍,以及体育锻炼对运动系统的作用和影响的一点点描述,给平时不重视锻炼的人说明了体育锻炼的好处,希望能够有更多的人重视体育锻炼。

本文部分地方参考相关文件,可信度在一定程度上得到提高,同时也未免有疏落之处,请指正。

参考:/view/63163.htm/view/5df244d728ea81c758f5787c.html关键词:骨,骨连接,骨骼肌,支架作用、保护作用和运动作用,合理的体育锻炼,三磷酸腺苷(ATP)酶前言体育锻炼与我们息息相关,在我们的身边,无时无刻都有人在运动,各种球类运动、跑步、游泳等等...大家都知道体育锻炼对人体是有好处的,然而具体有些什么好处呢?这个答案有多少人知道。

通过这篇文章,希望可以增加大家对体育锻炼的认识。

体育锻炼既可增强关节的稳固性,又可提高关节的灵活性。

体育锻炼可使肌纤维变粗,肌肉体积增大,因而肌肉显得发达、结实、健壮、匀称而有力。

生理学知识点归纳第一章:绪论一.生命活动的基本特征:新陈代谢,兴奋性,生殖。

二.内环境和稳态:体液量(占体重的60%):细胞内液40%、细胞外液20%(组织液、血浆、淋巴液等)1.内环境:细胞生存的液体环境,即细胞外液。

2.稳态:内环境的理化性质(如温度、PH、渗透压和各种液体成分等)的相对恒定状态称为稳态,是一种动态平衡状态,是维持生命活动的基础。

三.生理调节:神经调节、体液调节和自身调节。

神经调节是主要调节形式,基本过程:反射。

完成反射活动的基础是反射弧(感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器)。

神经调节的特点是作用迅速、准确、短暂。

体液调节的特点是缓慢、广泛、持久。

自身调节:心肌细胞的异长自身调节,肾血流量在一定范围内保持恒定的自身调节,小动脉灌注压力增高时血流量并不增高的调节都是自身调节。

四.生理功能的反馈控制:负反馈调节的意义在于维持机体内环境的稳态。

正反馈的意义在于使生理过程不断加强,直至最终完成生理功能,是一种破坏原先的平衡状态的过程。

排便、排尿、射精、分娩、血液凝固、神经细胞产生动作电位时钠通道的开放和钠内流互相促进等。

五.应激与应急参与应激反应的主要激素:糖皮质激素、促肾上腺皮质激素ACTH 参与应急反应的主要激素:肾上腺素AD、去甲肾上腺素NA第二章:细胞的基本功能一.细胞膜的基本结构和跨膜物质转运功能1. 细胞膜的基本结构-液体镶嵌模型.基本内容①基架:液态脂质双分子层; ②蛋白质:具有不同生理功能; ③寡糖和多链糖.2.细胞膜的物质转运被动转运:⑴单纯扩散:小分子脂溶性物质、顺浓度、不耗能。

如O2、CO2、NH3等。

⑵易化扩散:非脂溶性小分子物质、顺浓度、不耗能、但转运依赖细胞膜上特殊结构的"帮助",包括离子通道和载体转运转运(葡萄糖、氨基酸等)。

载体转运的特异性较高,存在竞争性抑制现象。

主动转运:非脂溶性小分子物质、逆浓度、消耗能量。

分为原发性主动转运(离子泵钠泵)和继发性主动转运(肠上皮细胞、肾小管上皮细胞吸收葡萄糖)出胞和入胞:大分子物质或物质团块出入细胞的方式。

2022-2023年执业医师《临床执业医师》预测试题(答案解析)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.男,30岁。

高处坠落伤3小时。

查体:T37.8℃,P110次/分,BP80/50mmHg,意识清,面色苍白,胸壁无明显压痛,未及骨擦感,双肺呼吸音稍粗,未闻及干湿啰音,心率110次/分,律齐,全腹压痛,以上腹部最重,无反跳痛、肌紧张。

诊断性腹腔穿刺抽出不凝固血,最可能的诊断是()。

A.肝破裂B.脾破裂C.小肠破裂D.胰腺破裂E.胃破裂正确答案:B本题解析:患者高处坠落伤3小时,面色苍白,胸壁无明显压痛,未及骨擦感,双肺呼吸音稍粗,未闻及干湿啰音,心率110次/分,律齐,全腹压痛,伴有休克体征,考虑为腹部实质性脏器损伤(空腔脏器损伤主要表现为腹膜刺激征)。

腹部内脏中最容易受损的器官是脾,占40%~50%。

实质性脏器损伤主要为腹腔内出血的表现,腹痛呈持续性,脾损伤后一般腹痛和腹膜刺激征并不严重。

A项,肝破裂除有腹腔内出血的表现外,还可有严重的腹膜刺激征,与该患者不符。

C项,小肠破裂的患者存在腹膜后积气征。

D项,胰腺破裂的患者除腹膜刺激征的表现外,还存在休克的体征。

E项,胃破裂的患者常有腹膜炎的症状。

2.慢性细菌性痢疾迁延型是指病情迁延不愈,病程至少超过()。

A.150天B.60天C.28天D.7天E.14天正确答案:B本题解析:暂无解析3.男,56岁。

反酸、烧心5年。

胃镜检查:食管下段黏膜多发条形破损,相互融合。

该患者首选的治疗药物是()。

A.奥美拉唑B.法莫替丁C.硫糖铝D.枸橼酸铋钾E.铝碳酸镁正确答案:A本题解析:患者出现反酸、烧心典型症状,结合胃镜检查示食管下段黏膜破损,考虑诊断为胃食管反流病。

抑酸药能有效降低损伤因素的作用,是目前治疗本病的主要措施,其中奥美拉唑抑酸作用最强,可作为首选。

4.在医务人员之间人际关系的特点中,“比、学、赶、超”体现的是()。

运动生理学可出问答题的章节(王瑞元2002年)重点章节1、3、10非重点章节6、8、9、12、13、16(9、12见论述题章节)运动生理学研究任务:在对人体生命活动规律有了基本认识的基础之上,揭示体育运动对人体机能影响的规律及机理、阐明运动训练、体育教学和运动健身过程中的生理学原理、指导不同年龄、性别和训练程度的人群进行科学的运动锻炼、以达到提高运动水平,增强全民体质,延缓衰老,提高工作效率和生活质量的目的。

第一章骨骼肌机能1、神经—肌肉接头的兴奋传递当动作电位延神经纤维传到轴突末梢时,引起轴突末梢处的接头前膜上的钙离子通道开放,在钙离子的作用下,突触小泡将乙酰胆碱释放到接头间隙。

乙酰胆碱通过接头间隙到达接头后膜后和接头后膜上的特异性乙酰胆碱受体结合,因其接头后膜上的钠、钾离子通道开放,使钠离子内流、钾离子外流,结果使接头后膜处的膜电位幅度减小,产生终板电位。

当终板电位达到一定幅度时,可引发肌细胞膜产生动作电位,从而使骨骼肌细胞产生兴奋。

2、肌丝肌丝滑行学说在调节因素的作用下,肌小节中的细肌丝在粗肌丝的带动下向A带中央滑行,相邻的Z线相互靠近,使肌小节长度变短,导致肌原纤维肌纤维以致整块肌肉的收缩。

3肌纤维的兴奋—收缩耦联过程1.兴奋通过横小管系统传到肌细胞内部;横小管是肌细胞膜的延续,动作电位可沿着肌细胞膜传导到横小管,并深入到三联管结构。

2.三联管处钙离子释放并与肌钙蛋白结合引起肌丝滑行;横小管膜上的动作电位可引起与其邻近的终末池膜及肌质网膜上的大量钙离子通道开放,钙离子顺着浓度梯度从肌质网内流入胞浆,肌浆中钙离子浓度升高后,钙离子与肌钙蛋白亚单位C结合时,导致一系列蛋白质的结构发生改变,最终导致肌丝滑行。

3.肌质网对钙再回收:肌质网膜上存在的钙泵,当肌浆中的钙浓度升高时,钙泵将肌浆中的钙逆浓度梯度转运到肌质网中贮存,从而使肌浆钙浓度保持较低水平,由于肌浆中的钙浓度降低,钙与肌钙蛋白亚单位C分离,最终引起肌肉舒张。

神经-肌肉接头传递动物最显著的特点是运动功能,各种运动都是由肌肉收缩完成的。

骨骼肌属于随意肌,在中枢神经控制下接受躯体运动神经的支配。

只有当神经纤维上有传出神经冲动,并经骨骼肌的神经-肌接头把兴奋传递给骨骼肌,才能引起骨骼肌的兴奋和收缩。

神经-肌肉接头(neuromuscular junction)概念和结构概念:神经-肌肉接头是由运动神经纤维末稍和它接触的骨骼肌细胞膜所构成,是一种特化的突触(synapse)。

神经末梢在接近骨骼肌细胞处失去髓鞘,每一个裸露的轴突末梢进入肌肉后又广泛分支形成大量末端呈膨大的突触前终扣(presynaptic terminal button),每个终扣各嵌入一条与它相对应的、有肌膜向内下陷形成的凹陷(或称终板)中,共同形成一个神经-肌接头。

组成部分:①接头前膜(prejunctional membrane):嵌入肌细胞膜凹陷中的突触前终扣的膜;②接头后膜(postjunctional membrane):与接头前膜相对应的肌膜,也称为终板膜(endplate membrane);③接头间隙(junctional cleft):接头前膜与接头后膜之间的一个达50 nm的间隙,充满细胞外液。

突触前终扣的胞质内存在大量突触囊泡(synaptic vesicle),直径约50~60 nm,每个囊泡含有6000到10000个乙酰胆碱(acetylcholine,Ach)分子。

ACh 分子能够与终板膜上的烟碱型乙酰胆碱受体(nicotinic acetylcholine receptor,nAChR)特异性结合。

nAChR集中分布于终板膜皱褶的顶部,属于化学门控阳离子通道。

N-M接头处兴奋传递的主要步骤N-M接头之间的信号传递是通过神经递质乙酰胆碱的介导完成的。

概括为“神经-乙酰胆碱-肌肉”或者“电信号-化学信号-电信号定向转换”过程。

神经冲动沿神经纤维传到轴突末梢时,接头前膜首先发生去极化;膜的去极化引起该处膜上存在的电压门控钙通道开放,钙离子内流,接着接头前膜胞质内钙离子浓度快速增高;钙浓度的增高促使突触小泡向接头前膜内侧移动、进而小泡膜与接头前膜融合、融合处出现小孔,经胞出过程将小泡中的ACh分子全部释放至接头间隙;ACh分子经扩散与终板膜上的nAChR结合,并激活这种受体而使其分子结构中的通道样结构开放,于是出现钠离子内流为主的跨膜离子移动,使终板膜发生去极化,产生终板电位(endplate potential, EPP);EPP以电紧张形式扩布至临近的肌细胞膜,引起肌细胞爆发动作电位,最终完成电信号由接头前膜到肌细胞膜的一次兴奋传递。

西医综合考研复习:神经骨骼肌接头处的兴奋传递神经肌肉接头是运动神经元轴突末梢在骨骼肌肌纤维上的接触点。

位于脊髓前角和脑干一些神经核内的运动神经元,向被它们支配的肌肉各发出一根很长的轴突,即神经纤维。

这些神经纤维在接近肌细胞,即肌纤维处,各自分出数十或百根以上的分支。

一根分支通常只终止于一根肌纤维上,形成1对1的神经肌肉接头。

从神经纤维传来的信号即通过接头传给肌纤维。

神经肌肉接头是一种特化的化学突触,其递质是乙酰胆碱(ACh)。

无脊椎动物如螯虾的神经肌肉接头的递质是谷氨酸(兴奋性纤维的递质)或γ-氨基丁酸(抑制性纤维的递质)。

兴奋传递过程神经末梢的直径很小(如人的运动神经末梢的直径约2~3微米)故传导动作电位的速度很慢;如在蛙测得的速度为0.4米每秒。

当一个神经冲动传导到神经末梢时,即由它引起去极化,使接头前膜中的电压依赖性钙离子通道开放,钙离子沿浓度差内流入神经末梢,触发活动区处的突触泡与接头前膜融合并开口,将内含的乙酰胆碱释放到突触间隙(此过程称胞吐)。

据计算一个神经冲动可触发几百个突触泡同步地释放乙酰胆碱。

释放出的乙酰胆碱迅速扩散、通过突触间隙,到达终板膜,与乙酰胆碱受体结合,导致终板膜对钠离子与钾离子的通透性瞬时升高。

这种阳离子通透性变化,是由于受体与乙酰胆碱分子结合后引起了受体分子构型变化,使其离子通道开放造成的。

据计算一个突触泡所释放的乙酰胆碱可打开约2000条受体通道。

乙酰胆碱受体的离子通道既允许钠离子,也允许钾离子通过。

因此,当乙酰胆碱受体离子通道开放时钠离子沿浓度差内流,钾离子沿浓度差外流。

由它们所携带的净电流使终板膜瞬时去极化。

这种去极化叫做终板电位(EPP)。

中国神经生理学家冯德培(1939年)是最早发现终板电位的科学家之一。

当终板电位超过肌细胞的阈值,出现肌细胞动作电位,通过肌细胞内的兴奋-收缩耦联机制,使得肌细胞收缩。

释放出的乙酰胆碱不论是否与乙酰胆碱受体结合,迅速被突触间隙内的胆碱酯酶分解,或通过扩散离开突触间隙。

骨骼肌神经-肌接头处的兴奋传递的基本过程

骨骼肌神经-肌接头是指神经末梢与肌肉纤维之间的接触区域。

在这个区域内,神经末梢释放出一种称为乙酰胆碱的神经递质,它将信号传达到肌肉纤维上引发肌肉收缩。

具体而言,当神经冲动到达神经末梢时,钙离子会进入神经末梢内,促使乙酰胆碱从神经末梢小泡中释放出来。

乙酰胆碱穿过神经末梢膜并与肌肉纤维上的乙酰胆碱受体结合,从而引发电化学信号。

这个信号将沿着肌肉纤维表面传递下去,促使肌肉纤维中的肌钙蛋白与肌动蛋白相互作用,导致肌肉收缩。

收缩过程中,乙酰胆碱酯酶会分解乙酰胆碱,终止神经冲动并使肌肉放松。

总之,骨骼肌神经-肌接头处的兴奋传递是一个复杂而协调的过程,它保证了神经冲动的准确传递,并促使肌肉的收缩与放松。

[论述题,3分] 简述骨骼肌接头处兴奋传递的过程及其

机制。

骨骼肌接头处兴奋传递的过程及其机制,是指由神经元发出的化学信号刺激骨骼肌细胞接头处,在接头处发生化学和物理性变化,从而兴奋传播到肌细胞负责收发信息的突触尾状体,使肌细胞收到脉冲信号,从而产生肌肉收缩的过程。

具体的机理是:当神经元发出化学信号,如神经传导物质环路酸(Ach)到神经末梢接头处时,激活神经-肌节接头上的受体,受体激活后产生膜通道,使钠离子经由这些通道进入肌节。

由于肌节外钠离子浓度(150mmol/L)多于肌节内的浓度(5-10mmol/L),因此形成的钠离子浓度梯度使得钠离子从肌节外进入肌节内。

这一波导电作用的“小触发”传导进入轴突并进入踝突,到达肌细胞膜的另一头,再次引发由钾离子浓度梯度形成的另一波“小触发”,这样钠离子流入到肌节内,使肌节内钠离子浓度升高。

当钠离子浓度升高足够触发钠通道活化时,这样就会恢复膜电位,从而触发肌节内的膜流动,最终导致肌细胞收到脉冲信号,使肌肉收缩。

生理学问答题40题1.试述钠泵的本质、作用和生理意义。

钠泵是镶嵌在膜的脂质双分子层中的一种特殊蛋白质分子,它本身具有ATP酶的活性,其本质是Na+-K+依赖式ATP酶的蛋白质。

作用是能分解ATP使之释放能量,在消耗代谢能的情况下逆着浓度差把细胞内的Na+移出膜外,同时把细胞外的K+移入膜内,因而形成和保持膜内高K+和膜外高Na+的不均衡离子分布。

其生理意义主要是:①钠泵活动造成的细胞内高K+是许多代谢反应进行的必要条件。

②钠泵活动能维持胞质渗透压和细胞容积的相对稳定。

③建立起一种势能贮备,即Na+、K+在细胞内外的浓度势能。

其是细胞生物电活动产生的前提条件;也可供细胞的其它耗能过程利用,是其它许多物质继发性主动转运的动力。

④钠泵活动对维持细胞内pH值和Ca++浓度的稳定有重要意义。

⑤影响静息电位的数值。

2.什么是静息电位和动作电位?它们是怎样形成的?(1)静息电位是指细胞处于安静状态时存在于细胞膜内外两侧的电位差。

动作电位是膜受到一个适当的刺激后在原有的静息电位基础上迅速发生的膜电位的一过性波动。

(2)静息电位的形成原因是在安静状态下,细胞内外离子的分布不均匀,其中细胞外液中的Na+、Cl-浓度比细胞内液要高;细胞内液中K+、磷酸盐离子比细胞外液多。

此外,安静时细胞膜主要对K+有通透性,而对其它离子的通透性极低。

故K+能以易化扩散的形式,顺浓度梯度移向膜外,而磷酸盐离子不能随之移出细胞,且其它离子也不易由细胞外流入细胞内。

于是随着K+的移出,就会出现膜内变负而膜外变正的状态,即静息电位。

可见,静息电位主要是由K+外流形成的,接近于K+外流的平衡电位。

动作电位包括峰电位和后电位,后电位又分为负后电位和正后电位。

①峰电位的形成原因:细胞受刺激时,膜对Na+通透性突然增大,由于细胞膜外高Na+,且膜内静息电位时原已维持着的负电位也对Na+内流起吸引作用→Na+迅速内流→先是造成膜内负电位的迅速消失,但由于膜外Na+的较高浓度势能,Na+继续内移,出现超射。

第二章细胞的基本功能一、A型选择题(最佳选择题)1.作为细胞膜基架的化学分子是A.蛋白质B.脂质C.糖类D.水2.下列关于细胞膜磷脂的叙述中,错误的为A.约占膜脂质的70%以上B.为双嗜性分子C.其磷酸和碱基的一端是亲水性基团,而脂肪酸烃链的一端则为疏水性基团D.膜的脂质双分子层中,磷脂的疏水性基团都朝向膜的内外表面3.O2 和CO2 的跨膜转运方式是A.单纯扩散B.易化扩散C.主动转运D.出胞或入胞4.下列哪种物质可以以单纯扩散的方式跨膜转运A.水溶性小分子B.带电离子C.水分子D.脂溶性大分子5.下列关于单纯扩散的描述中,错误的是A.顺差跨膜转运B.为被动转运C.必需膜特殊蛋白质分子的协助D.脂溶性小分子可通过单纯扩散跨膜转运6.下列哪一项不是经载体易化扩散的特点A.具有化学结构特异性B.存在竞争性抑制现象C.有饱和现象D.转运过程本身需消耗能量7.下列关于细胞膜上离子通道及其活动的叙述中,错误的是A.将离子逆差跨膜转运B.通道蛋白分子可以有多种构象C.对所转运的离子具有明显的选择性D.通道的功能状态可受膜电位或某些化学物质的影响8.人体内经通道易化扩散跨膜转运的物质主要为A.O2 和CO2B.细胞的分泌物C.某些带电离子D.葡萄糖、氨基酸等水溶性分子9.经通道易化扩散的主要生理意义之一是A.维持细胞内外离子的不均衡分布B.转运细胞代谢所需的能量物质C.参与跨膜信号转导D.细胞分泌10.下列Ca2+的跨膜转运中,哪项不属于经通道易化扩散A.兴奋传至运动神经轴突末梢时, Ca2+内流入轴突末梢B.骨骼肌的兴奋-收缩耦联过程中, Ca2+由连接肌质网(JSR)进入胞质C.心室肌细胞动作电位平台期的Ca2+内流D.Ca2+由肌细胞的胞质被转运到肌质网内腔中11.Na+由细胞内移出细胞外的转运方式是A.单纯扩散B.经通道易化扩散C.原发性主动转运D.出胞12.一般情况下,细胞膜上钠泵每分解一分子ATP可A.泵出2个Na+,泵入3个K+B.泵出3个Na+ ,泵入2个K+C.泵入2个Na+,泵出3个K+D.泵入3个Na+ ,泵出2个K+13.细胞膜上钠泵的活动是A.将细胞内的Na+泵出细胞,同时将细胞外的K+泵入细胞B.将细胞内的Na+和K+同时泵出细胞C.将细胞外的Na+和K+同时泵入细胞D.将细胞外的Na+泵入细胞,同时将细胞内的K+泵出细胞14.细胞膜上的钠泵在下列哪种情况时被激活而活动增强A.细胞内K+增多B.细胞内Na+增多C.细胞外Ca2+增多D.细胞外Cl-增多15.正常时,细胞内外的Na+浓度差和K+浓度差的形成和维持主要是由于A.K+单纯扩散的结果B.Na+经通道易化扩散的结果C.K+经通道易化扩散的结果D.细胞膜上钠泵活动的结果16.钠泵活动的生理意义之一是A.在细胞膜两侧建立起势能贮备B.转运营养物质C.进行信号的跨膜转导D.细胞分泌其合成的活性物质17.细胞膜上钠泵将Na+由细胞内转运到细胞外,是A.顺浓度梯度和顺电场力作用B.顺浓度梯度和逆电场力作用C.逆浓度梯度和逆电场力作用D.逆浓度梯度和顺电场力作用18.在形成锋电位上升支的过程中的Na+跨膜移动属于A.单纯扩散B.经通道易化扩散C.原发性主动转运D.经载体易化扩散19.肠道或肾小管上皮细胞对葡萄糖的吸收机制为A.单纯扩散B.经通道易化扩散C.主动转运D.继发性主动转运20.大分子物质或物质团块进出细胞的转运形式是A.单纯扩散B.易化扩散C.主动转运D.出胞或入胞21.在出胞过程中,引发囊泡向细胞膜移动、并排放其内物质的离子是A.Na+B.K+C.Ca2+D.Cl-22.神经轴突末梢释放递质的跨膜转运方式为A.单纯扩散B.经载体易化扩散C.主动转运D.出胞23.骨骼肌细胞终板膜上能与ACh结合并导致兴奋传递的物质属于A.化学门控通道(配体门控通道)B.电压门控通道C.机械门控通道D.细胞间通道24.横纹肌细胞T管膜上的L型钙通道是一种A.化学门控通道B.电压门控通道C.机械门控通道D.细胞间通道25.细胞膜上的G蛋白耦联受体的化学本质是A.附着于细胞膜外表面的一种表面蛋白B.由一条7次穿膜的肽链构成的整合蛋白C.胞质侧的肽链自身具有酶活性的蛋白D.一类贯穿脂质双层的、中央存在亲水性孔道的膜蛋白26.下列哪一种物质不是第二信使A.cAMP(环一磷酸腺苷)B.IP3 (三磷酸肌醇)C.DG(二酰甘油)D.肾上腺素27.G蛋白耦联受体信号转导的受体-G蛋白-PLC途径中,催化第二信使物质生成的效应器(酶)是A.磷脂酶CB.腺苷酸环化酶C.磷脂酶A2D.磷酸二酯酶28.G蛋白耦联受体信号转导的受体-G蛋白-PLC途径中,发挥第二信使作用的是下列哪一组物质A.ATP和cAMPB.三磷酸肌醇(IP3)和二酰甘油(DG)C.GTP和cGMPD.Ca2+和Na+29.催化ATP生成cAMP的酶是A.胆碱酯酶B.腺苷酸环化酶C.磷脂酶 CD.磷酸二酯酶30.各种可兴奋细胞受刺激兴奋时,最先出现的一种共同反应为A.收缩B.分泌C.爆发动作电位D.吞噬31.下列关于细胞静息电位的描述中,错误的是A.为细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差B.动物细胞的静息电位都表现为膜外电位低于膜内电位C.一般规定以膜外电位为零来表示膜电位的数值D.大多数细胞的静息电位都为稳定的直流电位32.细胞静息时,细胞膜电位的外正内负的相对稳定状态称为A.极化B.复极化C.反极化D.去极化33.下列哪种情况为膜的复极化A.膜内电位的负值向增大的方向发展B.膜电位的绝对值向增大的方向发展C.膜内电位的负值向减小的方向发展D.膜电位去极化后再向静息电位恢复的过程34.细胞静息时,膜内外电位的数值向膜内负值增大的方向变化称为A.反极化B.去极化C.超极化D.复极化35.神经细胞动作电位的全过程为A.锋电位→负后电位→正后电位B.锋电位→正后电位→负后电位C.正后电位→负后电位→峰电位D.负后电位→锋电位→正后电位36.神经细胞或骨骼肌细胞动作电位峰值时膜电位的状态为A.膜内电位高于膜外B.膜内电位等于膜外C.膜内电位低于膜外D.跨膜电位差值大于静息电位37.神经细胞和骨骼肌细胞动作电位的持续时间约为A.1至数微秒B.1至数毫秒C.1百至数百毫秒D.1至数秒38.下列关于单一神经细胞或肌细胞动作电位及其特点的叙述中,错误的是A.有“全或无”性质B.呈衰减性传导C.是细胞兴奋的标志D.动作电位一产生即沿细胞膜向周围传播39.用阈上刺激使细胞兴奋时,当刺激强度增加一倍,其引发的动作电位的幅度将A.减小为原来的 1/2B.增大一倍C.增大四倍D.不变40.正常细胞内外Na+和K+的分布状况为A.[Na+]o>[Na+]i;[K+]o>[K+]iB.[Na+]o>[Na+]i;[K+]o<[K+]iC.[Na+]o<[Na+]i;[K+]o<[K+]iD.[Na+]o<[Na+]i;[K+]o>[K+]i41.静息时细胞膜对下列哪种离子的通透性最大A.Na+B.K+C.Ca2+D.Cl-42.细胞膜静息电位的数值约相当于A.Na+平衡电位B.K+平衡电位C.Ca2+平衡电位D.Cl-平衡电位43.增加细胞外液K+的浓度,细胞静息电位的绝对值将A.增大B.不变C.减小D.先增大后减小44.当达到 K+-平衡电位时A.细胞膜两侧的K+浓度相等B.细胞膜两侧的电位相等C.细胞膜两侧的K+停止移动D.细胞膜两侧的K+跨膜净通量为零45.细胞动作电位达超射的峰值时,相当于膜两侧的A.Na+-平衡电位 B.K+-平衡电位C.Ca2+-平衡电位 D.Cl--平衡电位46.决定细胞锋电位上升支幅度的主要因素是A.膜内外的K+浓度差B.膜内外的Cl-浓度差C.膜内外的Mg2+浓度差D.膜内外的Na+浓度差47.神经细胞动作电位上升支(去极相)的产生机制是A.Na+大量快速内流B.K+大量快速外流C.Ca2+大量快速外流D.Cl-大量快速内流48.神经细胞动作电位复极相的产生机制是A.Na+内流B.K+外流C.Ca2+外流D.Cl-内流49.动作电位的过程中,K+外流将引起膜电位A.超极化B.反极化C.去极化D.复极化50.用相同浓度的葡萄糖分子代替组织浸浴液中的Na+,神经细胞动作电位的幅度将A.增大B.基本不变C.减小D.先增大后减小51.可兴奋组织兴奋后处于绝对不应期时,其兴奋性为A.无限大B.零C.略高于正常D.略低于正常52.极强的刺激也不能使组织产生兴奋的时期是受刺激组织处于其兴奋性周期的A.绝对不应期B.相对不应期C.超常期D.低常期53.某神经纤维的绝对不应期为2ms,其每秒所能产生的动作电位最多不可能超过A.5个B.20个C.100个D.500个54.下列关于可兴奋组织相对不应期的描述中,哪项是错误的A.在绝对不应期之后B.此期内一部分失活的Na+通道已开始恢复活性C.此时组织的兴奋性略高于正常D.此时只有较阈强度强的刺激才能引起组织新的兴奋55.阈下刺激作用于细胞时,细胞将A.无任何反应B.出现局部反应C.爆发动作电位D.收缩56.下列关于钠通道激活对膜去极化的正反馈过程的叙述中,哪项是错误的A.当刺激使膜电位去极化达阈电位时出现B.过程为:膜去极化→膜上Na+通道开放机率增大→膜进一步去极化→膜上Na+通道开放机率进一步增大C.使膜迅速去极化至接近E Na的电位值,形成陡峭的动作电位升支D.此时,细胞膜两侧的离子跨膜移动为:Na+内流<K+外流57.下列关于阈电位的叙述中,错误的是A.是能诱发动作电位的膜去极化的临界值B.一般细胞的阈电位值比其静息电位小10-20mVC.为能诱发钠通道激活对膜去极化出现正反馈的膜去极化的临界值D.为引起细胞兴奋的外加刺激必须达到的最低强度58.下列关于局部反应特性的叙述中,错误的为A.随着阈下刺激的增大而增大B.不能在膜上作远距离传播,只能以电紧张传播的形式波及局部范围的膜C.具有“全或无”性质D.可以互相叠加,进行空间性总和和时间性总和59.下列关于局部电流的叙述中,错误的是A.局部电流的运动方向为:在膜外,正电荷由未兴奋段移向已兴奋段B.局部电流的运动方向为:在膜内,正电荷由未兴奋段移向已兴奋段C.局部电流产生过程为:电紧张电位→局部反应→动作电位D.当神经纤维的中间部受刺激时,产生的局部电流可出现在兴奋段的两侧,导致动作电位向纤维的两端传导60.当神经冲动到达运动神经轴突末梢时,将引起该处膜上的A.化学门控Na+通道开放B.电压门控Na+通道开放C.化学门控Ca2+通道开放D.电压门控Ca2+通道开放61.在骨骼肌的神经-肌接头处,进入运动神经轴突末梢内触发囊泡释放的离子是A.Na+B.K+C.Ca2+D.Cl-62.在骨骼肌神经-肌接头处传递兴奋的递质是A.肾上腺素B.乙酰胆碱C.去甲肾上腺素D.甘氨酸型ACh受体阳离子通道的结63.在骨骼肌神经-肌接头处兴奋传递的过程中,ACh与N2合使终板膜对离子的通透性发生改变,导致A.Na+内流和少量K+外流,终板膜发生超极化B.Na+外流和少量K+内流,终板膜发生去极化C.Na+内流和少量K+外流,终板膜发生去极化D.Na+外流和少量K+内流,终板膜发生超极化64.能阻断骨骼肌神经-肌接头处兴奋传递的阻断剂是A.阿托品B.心得宁C.酚妥拉明D.筒箭毒65.在骨骼肌神经-肌接头处,清除ACh的酶是A.ATP酶B.磷酸二脂酶C.腺苷酸环化酶D.胆碱酯酶66.下列关于骨骼肌神经-肌接头处兴奋传递的叙述中,错误的是A.通过局部电流传导B.终板电位具有类似局部反应的特征C.运动神经末梢释放到接头间隙的ACh很快被酶分解D.易受药物影响67.有机磷农药中毒的机制是A.抑制轴突末梢囊泡的释放B.与ACh竞争C.抑制Ca2+进入轴突末梢D.抑制胆碱酯酶68.骨骼肌发生收缩时,下列哪一结构的长度不变A.肌小节B.暗带C.明带D.H带69.骨骼肌处于舒张状态时,在横桥与肌动蛋白(肌纤蛋白)之间阻碍两者结合的为A.肌球蛋白(肌凝蛋白)B.肌动蛋白C.原肌球蛋白(原肌凝蛋白)D.肌钙蛋白70.下列关于横桥的叙述中,错误的是A.由肌球蛋白分子的球状膨大部裸露在粗肌丝主干的表面形成B.与肌动蛋白结合后,可拉动细肌丝向M线方向扭动C.具有ATP酶的作用D.可与肌细胞胞质中的Ca2+结合71.骨骼肌中横管的作用是A.Ca2+贮存库B.Ca2+ 进入胞质内的通道C.营养物质进入肌质网的通道.D.将兴奋传到肌细胞内部72.在骨骼肌兴奋-收缩耦联过程中起耦联作用的离子是A.Na+B.K+C.Ca2+D.Cl-73.骨骼肌处于安静状态时,肌细胞内的Ca2+主要贮存于A.横管内B.肌质网内C.肌浆内D.细胞核内74.下列为肌节处于不同初长度时,骨骼肌进行等长收缩所产生张力大小的叙述中,错误的为A.肌小节初长度为1.8μm时所产生的张力小于1.9μm时B.肌小节初长度为1.9μm时所产生的张力小于2.2μm时C.肌小节初长度为2.2μm时所产生的张力小于2.4μm时D.肌小节初长度为2.4μm时所产生的张力大于2.6μm时75.当后负荷超过肌肉收缩所能产生的最大张力时,肌肉的变化为A.初长度增加B.初长度减小C.收缩增强D.收缩时不能缩短76.骨骼肌能否发生强直收缩主要取决于A.刺激强度B.刺激频率C.刺激的持续时间D.刺激的强度-时间变化率77.后一刺激落在前一次刺激引起的收缩的收缩期内,引起的复合收缩为A.单收缩B.不完全强直收缩C.完全强直收缩D.等长收缩78.后一刺激落在前一次刺激引起的收缩的舒张期内,引起的复合收缩为A.单收缩B.不完全强直收缩C.完全强直收缩D.等长收缩79.正常时人体内骨骼肌的收缩都属于A.单收缩B.不完全强直收缩C.完全强直收缩D.等长收缩80.下列关于肌肉最适初长度的描述中,错误的是A.肌肉在最适初长度的情况下进行等长收缩时,产生的张力最大B.此时每个肌小节的长度为2.0μm ~2.2μmC.此时粗肌丝上所有的横桥都处于能与细肌丝重叠而有可能相互作用D.在最适前负荷时,骨骼肌收缩时仅增加张力而不再缩短二、B型选择题A.单纯扩散B.经通道易化扩散C.原发性主动转运D.继发性主动转运E.出胞1.氧和二氧化碳的跨细胞膜转运方式为2.K+由细胞内向细胞外移动属于3.动作电位去极相的Na+内流的跨膜转运方式为4.Na+由细胞内向细胞外转移为5.肠粘膜上皮细胞对葡萄糖的吸收机制为6.运动神经末梢释放乙酰胆碱的转运方式为A.腺苷酸环化酶B.磷脂酶CC.碳酸酐酶D.胆碱酯酶E.鸟苷酸环化酶7.在跨膜信号转导过程中,将胞质中的ATP分解为cAMP的酶是8.在跨膜信号转导过程中,以膜结构中的磷脂分子为间接底物,生成IP和DG的酶是39.清除骨骼肌神经-肌接头处的递质的酶是A.极化B.去极化C.超极化D.复极化E.反极化10.细胞受刺激时,膜电位由-70mV向-50mV方向变化称为11.细胞静息时,膜两侧所保持的外正内负状态称为膜的12.膜电位去极化后,K+外流将导致膜13.静息时膜两侧电位差的数值向膜内负值增大的方向变化称为A.Na+B.K+C.Cl-D.Ca2+E.H+14.细胞静息时,外流形成静息电位的离子是15.钠泵工作时,被泵入细胞的离子为16.运动神经末梢释放递质时,进入末梢内启动囊泡移动并促使递质释放的离子为17.在骨骼肌的兴奋-收缩耦联中起重要作用的离子是18.细胞动作电位所能达到的超射值,相当于哪种离子的平衡电位值A.静息电位B.锋电位C.阈电位D.局部反应E.后电位19.动作电位的主要部分是20.能引起钠通道激活对膜去极化的正反馈过程的临界膜电位称为21.神经细胞兴奋性周期变化中绝对不应期在时间上大约相当于22.细胞受阈下刺激时,可在受刺激段的局部膜上出现A.肌球蛋白B.肌动蛋白C.原肌球蛋白D.肌钙蛋白E.纤维蛋白23.组成粗肌丝的为24.肌肉舒张时,阻碍肌动蛋白和横桥结合的是25.和肌球蛋白一同被称为收缩蛋白质的是36.肌丝中的蛋白质中,肌肉兴奋收缩时最先发生分子构象改变的是三、X型选择题(多项选择题)1.下列关于是关于细胞膜流动性的正确叙述A.仅限于脂质分子作侧向运动,形成一种二维流体B.细胞膜中的胆固醇的含量增高将导致膜的流动性下降C.乙醇、乙醚、麻醉剂等能使膜的流动性增高D.脂肪酸烃链的不饱和度越高,膜的流动性越大E.脂质双层中镶嵌的蛋白质越多,膜的流动性越高2.下列关于膜蛋白质的叙述中,正确的是A.蛋白质分子以α-螺旋或球形结构分散镶嵌在膜的脂质双分子层中B.肽链中有几个疏水性α-螺旋,就几次贯穿膜结构C.有的蛋白质分子的功能是某些物质跨膜转运的载体D.有的蛋白质分子的功能是离子跨膜流动的通道E.有的蛋白质分子的功能是离子泵3.某物质分子能以单纯扩散的方式跨膜转运,下列哪些情况下,扩散的量将增多A.该物质分子的脂溶性增大B.膜两侧该物质分子的浓度差增大C.扩散的距离增大D.扩散的面积增大E.膜对该物质的通透性增大4.经载体易化扩散的特征包括A.顺差跨膜转运B.转运过程中需某种细胞膜蛋白质的介导C.有竞争性抑制现象D.转运速率会出现饱和现象E.具有化学结构特异性5.细胞膜离子通道的特征包括A.对物质的转运有饱和性B.具有明显的离子选择性C.处于失活状态时,通道关闭并在受到适当刺激时可进入激活状态D.转运的速度极慢E.通道的功能状态受膜电位、化学信号和机械刺激等因素调控,即有门控特性6.若细胞膜上钠泵的活动受抑制后,可出现下列哪些结果A.静息电位(的绝对值)减小B.动作电位的幅度减小C.胞质的渗透压升高,水进入细胞内,细胞发生肿胀D.细胞内H+浓度下降,pH升高E.细胞膜两侧的Na+-Ca2+交换将减弱7.下面哪些是关于细胞膜上钠泵的正确叙述A.是镶嵌在细胞膜中的一种蛋白质B.是一种ATP酶C.当细胞内Na+浓度升高时被激活D.其活动是将细胞内的Na+转运到细胞外E.其作用是维持细胞内外Na+和K+的均匀分布8.可作为第二信使参与跨膜信号转导的物质有C.cGMPD.DGE.Ca2+A.cAMPB.IP39.G蛋白的效应器有A.AC(腺苷酸环化酶)B.PLC(磷脂酶C)C.GC(鸟苷酸环化酶)D.CA(碳酸酐酶)E.PDE(磷酸二酯酶)10.参与跨膜信号转导的离子通道受体A.也称为促离子型受体B.是镶嵌在细胞膜脂质双分子层中的一种蛋白质C.既是受体蛋白又是离子通道D.离子通道开放时,相应离子将逆差跨膜移动E.相应离子移动的结果,可导致细胞活动的改变11.酪氨酸激酶受体A.是一种贯穿膜脂质双层的蛋白质分子B.一般有7个跨膜α螺旋,因此7次穿膜C.其膜外侧有与配体结合的位点D.其膜内端具有酪氨酸激酶的结构域E.介导大部分生长因子和胰岛素的跨膜信号转导12.静息电位产生的基础主要包括A.细胞内的K+浓度高于细胞外B.细胞内的Na+浓度高于细胞外C.细胞膜对K+通透D.细胞膜对Ca2+通透E.细胞内的Ca2+浓度高于细胞外13.下列哪些情况下,细胞膜静息电位减小(静息电位的绝对值变小)A.细胞内外的K+浓度梯度增大B.细胞外的K+浓度升高C.与对K+的通透性相比,细胞膜对Na+的通透性相对增大D.细胞膜对K+浓度的通透性减小E.细胞膜上钠泵活动减弱14.单一细胞上的动作电位的特征有A."全或无"性质B.随刺激增强而幅度增大C.可进行时间总和D.可传播性E.多个动作电位间可相互融合15.生理实验中引导的蛙坐骨神经干动作电位A.是单一神经纤维的跨膜电位B.是多条神经纤维的复合电位C.为双相动作电位D.为细胞外记录到的电位变化E.当刺激强度在阈强度与最适强度之间的范围内,动作电位幅度与刺激强度正相关16.下列关于与动作电位爆发有关的Na+通道的描述中,哪些是正确的A.为电压门控性通道B.开放时导致Na+向膜内易化扩散C.只有在膜电位向去极化方向变化时才能被激活或开放D.开放和关闭都很快速E.开放几毫秒后,很快失去活性17.下列哪些是关于阈电位的正确叙述A.是指能引起膜去极化和钠通道开放之间出现正反馈的临界膜电位B.当膜电位处于阈电位时,细胞膜两侧的Na+内向电流刚好超过K+外向电流C.阈电位的数值一般比静息电位小10~20mVD.阈电位又可称为燃点E.阈电位水平上移,细胞的兴奋性升高18.局部反应的特征包括A.反应幅度随阈下刺激的强度的增加而增大B.具有“全或无”性质C.仅能在局部进行电紧张传播D.可以叠加E.传播是不衰减性的19.下列哪些细胞属于可兴奋细胞A.红细胞B.神经细胞C.血管内皮细胞D.腺细胞E.肌细胞20.下列关于骨骼肌神经-肌接头处兴奋传递的描述中,正确的是A.兴奋传递的过程有化学递质ACh的参与B.接头前膜处Ca2+内流对于运动神经末梢的ACh释放是至关重要的C.接头前膜释放ACh是以量子释放的形式进行的型ACh受体阳离子通道结合,将导致Na+和K+跨膜流动D.ACh与终板膜上的N2E.在兴奋传递的过程中,终板膜出现去极化21.横纹肌收缩时,下列哪些结构变窄或缩短A.粗肌丝B.细肌丝C.暗带D.明带E.H带22.下列哪些是关于骨骼肌中纵管系统(肌质网)的正确描述A.走行方向与肌原纤维平行B.包括纵行肌质网(LSR)和连接肌质网(JSR,终池)C.LSR膜上有钙泵,可逆浓度梯度将胞质中的Ca2+转运至LSR内D.JSR(终池)内贮存有高浓度的Ca2+,其内的Ca2+浓度比胞质高数千倍E.其功能是对Ca2+进行贮存、释放和再积聚,以触发肌肉的收缩和舒张23.骨骼肌的兴奋-收缩耦联包括下列哪些的主要步骤A.运动神经末梢释放AChB.肌膜上的动作电位沿肌膜或T管膜传播,激活膜上的L型钙通道C.激活的L型钙通道变构,使JSR膜上钙释放通道开放,JSR内的Ca2+被释放入胞质D.胞质内的Ca2+与肌钙蛋白结合,引发肌肉收缩E.LSR膜上钙泵被激活,将胞质中Ca2+回收入肌质网,胞质Ca2+浓度降低,肌肉舒张24.下列关于骨骼肌前负荷及其对骨骼肌收缩的影响的叙述中,正确的有A.前负荷使骨骼肌具有一定的初长度B.每块骨骼肌都具有其最适前负荷C.最适前负荷时,骨骼肌等长收缩产生的张力最大D.在小于最适前负荷时,骨骼肌收缩产生的张力随前负荷的增加而增大E.当超过最适前负荷后,骨骼肌收缩产生的张力随前负荷的增加而增大25.下列关于后负荷对骨骼肌收缩影响的叙述中,正确的有A.有后负荷存在时,肌肉收缩时总是张力增加在前而缩短在后B.其它条件不变时,后负荷在一定范围内增大,可使肌肉收缩的张力增大C.其它条件不变时,后负荷在一定范围内增大,可使肌肉缩短的长度变小D.其它条件不变时,后负荷在一定范围内增大,可使肌肉缩短的速度变小E.当后负荷增加到使肌肉不能缩短时,肌肉可产生最大等长收缩张力26.影响一块骨骼肌收缩效能的主要因素有A.细胞外液中的H+浓度B.参与收缩的运动单位的数量C.肌肉收缩的频率D.细胞外液中的Ca2+浓度E.每条肌纤维收缩的强度27.下列关于横纹肌中横桥周期的叙述中,哪些是正确的A.肌肉舒张时,肌钙蛋白与原肌球蛋白的复合物遮盖了肌动蛋白能与肌球蛋白结合的活化位点B.肌肉舒张时,横桥分解ATP而处于高势能状态C.肌钙蛋白与结合后,原肌球蛋白移位,暴露出肌动蛋白与横桥结合的活化位点D.横桥与肌动蛋白结合后,横桥头部摆动,拖动细肌丝向M线方向滑动E.横桥头部再结合一个ATP分子,与肌动蛋白解离,迅速分解ATP后,横桥头部恢复垂直于细肌丝的高势能状态28.下列平滑肌中,属于多单位平滑肌的有A.气道平滑肌B.消化道平滑肌C.大血管平滑肌D.睫状肌E.竖毛肌四、是非判断题1.细胞膜的基架为脂质,因此水溶性物质不可能以扩散方式通过细胞膜。