《中国小说欣赏》编写说明

- 格式:docx

- 大小:30.95 KB

- 文档页数:10

小学语文教材分析人教版语文选修课《中国小说欣赏》教材分析“中国小说欣赏”作为选修课,在内容和形式上,都与我们在初中、高中阶段的中国小说学习有很大的不同。

下面是给大家带来的人教版语文选修课《中国小说欣赏》教材分析,希望对你有帮助。

一、阅读为主这是本门课的主要特点,包含多重要素。

1.重视阅读阅读是上好、学好本门课的基础。

阅读是源,没有阅读,本门课就是无源之水。

既然名为“小说欣赏”,那么欣赏的客体对象就是小说,作为欣赏主体的读者,就要尽最大可能地熟悉、把握客体对象,也就是要根据教学目标,多多阅读。

欣赏需要深入、拓展,没有一定量的阅读,就谈不上欣赏。

2.建构情感态度价值观维度让学生从阅读中了解我国优秀的传统文化和汲取人生有益的教诲。

3.培养学生阅读兴趣现在学生的阅读状况令人担忧,课业繁重,没有时间读书;电子游戏、非文字的漫画等的吸引,也使学生远离阅读活动。

长此下去,阅读不仅在时间上成了空白,在意识与兴趣上也成了空白。

选修本门课,不仅在于让学生了解中国小说,让学生修到一定的学分,更重要的是培养学生良好的阅读习惯和积极的阅读意识。

让他们读书、爱读书、读好书,这也是本门课的责任所在。

4.强调阅读快感一味强调阅读,并不是本门课的宗旨和方法,我们要让学生在精神的愉悦中进行阅读,让他们在阅读中收获快乐。

牛不喝水强按头是不行的,电子游戏、漫画等,虽然老师家长百般禁止,可是学生仍不屈不挠、乐此不疲地沉浸其中,关键就是有快感。

所以怎样使学生在小说阅读中体会到快感,体会到精神的享受,不仅靠教材,也要靠教师的引导。

5.注重具体阅读本门课可以说因文解义,本身没有系统的知识体系和框架。

因此无论是单元说明,还“赏析”“思考”“链接”,都是指向具体作品的解读。

帮助学生更好地欣赏中国小说,是本门课最大的目标。

而不是给他们一个小说史的概念,或是一个小说理论的阐释。

这一点,我们是反复强调的,也希望老师在教学中,理解和把握这一特点,和教材达到一定程度的默契。

[键入文字]七级中国小说欣赏教案设计教材概况《中国小说欣赏》是人教版高中语文选修教材,本教材前四个单元的主题为历史与英雄(历史小说和英雄小说)、谈神说鬼寄幽怀(神怪小说)、人情与世态(社会世俗小说)、从士林到官场(知识分子与官僚小说),虽然呈现的仅是中国古代小说,好像是历时的,但并不是说,中国现当代就没有此类型的小说,如刘震云的官人小说系列,就和从士林到官场中所言及的官僚小说有血缘关系。

本教材的使用说明如下:(一)关于知识背景1.本教材不讲授小说理论,也不印证在初中和高中学到的小说知识;对于类别划分的理论依据也不涉及。

2.不反对老师结合小说知识进行小说欣赏教学;相对于本门课,相对于这一阶段学生的理解能力,小说知识并不限于传统的小说理论如主题及小说三要素等,应该引进现代小说理论。

现代小说理论不仅有创见,即使对传统小说理论也有新的发展。

对于教师来说,要在小说理论方面更新知识积累,提高欣赏水平,可以参阅人民教育出版社中学语文室组编的《语文教师发展丛书-小说欣赏》。

(二)关于单元说明单元说明包含两方面内容: 1.这一类型小说的特点;2.这一类型小说的发展脉络。

教学时,也要以这两点为中心,引导学生阅读,拓展学生的视野。

(三)关于课文说明介绍小说的主旨和形式特点。

对小说主旨的理解,可能与我们以前所见的理解不同,如《西游记》修心之说:所谓一千个读者有一千个哈姆雷特。

教材的解读,因为篇幅所限,可能解说不很详尽,教师可以根据教材的解读,查找资料,补充之;也可以根据自己的解读进行教学。

当然,教材给了老师解读的自由与空间,也需要老师同样给学生解读的自由与空间。

(四) 关于赏析1.赏析重在分析选文中的人物、情节或叙述方法。

如《儒林外文》中的匡超人形象,如《小二黑结婚》中的故事情节;或短篇小说的主题,如《香玉》《玉六1。

第一单元历史与英雄教学目标一、了解历史演义与英雄传奇两类小说的发展概貌。

二、把握两类小说的主要特点。

三、了解《三国演义》和《水浒传》的基本内容及其主要特色。

四、欣赏所选片段的人物刻画和精彩描写。

单元介绍一、两类小说的发展史中国小说产生以来,演绎历史与谱写英雄一直是绵延不衰的两个主题,其中的代表作就是本单元所选的两部小说《三国演义》和《水浒传》。

这两个主题有共性,主要表现为以历史为题材的小说,在叙史的同时关照英雄人物,如《三国演义》;也有各自的特点,像《水浒传》基本上是群雄谱,当然小说一开始也写宋朝廷乐极生悲,京师流行瘟疫,请人祈禳天灾,结果却放出一百零八个魔君,这似乎也在某种程度上演绎着历史,但总的说是以歌颂英雄为主。

1.历史演义系列小说《三国演义》自明代嘉靖年间流行以后,模仿它的历史演义小说开始大量出现,从而成为中国古代小说一个最重要的流派。

《三国演义》为历史演义小说的创作积累了丰富的经验,此后产生了列国志传系列小说、隋唐志传系列小说,以及宋史演义和明史演义系列小说,主要有《新列国志》(冯梦龙)、《东周列国志》(蔡元放)、《隋唐志传》等,其中隋唐志传系列小说中的《隋唐演义》(褚人获)是影响最大的一部。

《隋唐演义》共20卷100回,叙述的内容始于隋文帝伐陈,终于唐玄宗还都而死,历时170余年。

小说所涉事件多,时间跨度长,头绪庞杂,但作者以史为经,以人物事件为纬,杂而不乱,松而不散,取得了较高的艺术成就。

小说主要有三部分内容:一是以隋炀帝、朱贵儿为中心人物的隋末宫廷故事,一是以秦琼、单雄信、程咬金为中心人物的“乱世英雄”起兵反隋的故事;一是以唐明皇、杨贵妃为中心人物的唐代宫廷故事。

其中瓦岗寨英雄起兵反隋部分,艺术地描写了隋末历史现实,颂扬了这些草莽英雄的侠义勇武,人物形象也较为鲜明生动。

有人评说《隋唐演义》吸收了《三国演义》《水浒传》的创作特色同时又有一些新意,它既有真实的历史线索可寻,又塑造了一群草莽英雄的形象,而且还能看到才子佳人小说的踪影。

普通高中课程标准实验教科书[新人教版选修]第一至第七单元教案详细实用用心第一单元《历史与英雄》第一课《曹操献刀》教案一、教学目的1、了解《三国演义》在古代小说的地位及意义。

2、学会多角度分析鉴赏小说人物形象,把握小说主题。

3、理解小说中人物性格的多元化。

4、深刻理解历史上的曹操的是非功过,感受《三国演义》的艺术魅力。

二、教学重点难点品读名著片段,多角度分析鉴赏小说人物形象,理解小说中人物性格的多元化。

小说中人物性格的多元化和辩正的分析历史人物。

三、课时计划二课时【教法设计】对曹操这一人物的认识学生多停留在表面,通过对文本的解读,引导学生分析和教师点拨相结合,鉴赏探究曹操性格的多元化。

【学法指导】把握人物形象,能过小组互助讨论交流探究使学生掌握描写人物的方法以及多角度鉴赏人物形象的技巧。

第一课时任务:鉴赏选文,分析第四回中曹操形象一、导入“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄”,历史为英雄反革命搭建了舞台,小说为英雄做了诗意诠释,曾经叱咤风云的英雄豪杰巳沉沉睡去,但,当我们翻开《三国演义》时,一代枭雄曹操的形象却仍然栩栩如生。

今天,我们一起走进三国的历史天空,深入认识曹操的形象。

二、了解《三国演义》1、阅读“课前提示”《三国演义》所叙故事起于公元184年,黄巾起义,终于公元280年晋武帝灭吴,描写了汉末三国时期近百年间各个社会集团三间政治、军事、外交斗争的生动画面,表现了极其丰富复杂的思想内容,其中最引人注目的就是书中“拥刘反曹”的思想倾向。

东汉末年,政治黑暗,爆发了张角领导的黄巾起义。

在镇压起义的过程中,许多地方割据势力,壮大了自己的力量,经通过一系列的战争,形成了魏、蜀、吴三国鼎立的局面,究竟由哪一方来统一天下,让老百姓过上太平日子,成为表现全书思想内容的关键。

2、作者简介罗贯中,名本,别号湖海散人。

元末明初著名小说家、戏曲家。

生卒年不详。

太原清源人(今太原市清徐县),其祖籍四川成都府,先祖罗仲祥后唐时仕青州(即今清徐)。

人教版选修《中国小说欣赏》第一课时(人教版八年级选修) 教案教学设计一、总体目标1、了解我国小说的发展历程和发展规律。

2、学会鉴赏有关的重要小说,掌握小说鉴赏的方法。

3、学会分析与综合的方法,在阅读中做到融会贯通。

二、学习目标1、熟悉名著的人物、情节和主题。

2、掌握小说鉴赏的方法。

3、学会分析、综合与评价的方法。

三、学习思路(略)四、教学步骤(一)导入《庄子―外物篇》最早出现“小说”一词。

东汉班固《汉书•文艺志》:“小说家者,盖出于稗官,街谈巷语,道听途说之所造也。

”(十家:儒、墨、道、法、名、农、杂、纵横、阴阳、小说家)巧记古典名著28字诀东西三水桃花红,官场儒林爱金瓶。

三言二拍赞今古,聊斋史书西厢镜。

提问:这首小诗到底包含了多少中国古代文学作品呢?其中有哪几部不属于小说?明确:东:《东周列国志》(余邵鱼)西:《西游记》(吴承恩)三:《三国演义》(明罗贯中)水:《水浒传》(明施耐庵)桃花:《桃花扇》(清孔尚任)红:《红楼梦》(曹雪芹高颚)官场:《官场现形记》(李宝嘉)儒林:《儒林外史》(吴敬梓)金瓶:《金瓶梅》(兰陵笑笑生)三言:《喻世明言》《警世通言》《醒世恒言》(明冯梦龙)二拍:《一刻拍案惊奇》《二刻拍案惊奇》(明凌蒙初) 今古:《今古传奇》(抱瓮老人)聊斋:《聊斋志异》(蒲松龄)史书:《史记》(司马迁)西厢:《西厢记》(王实甫)镜:《镜花缘》(清李汝珍)1、中国小说的发展概貌我国小说起源于劳动.在劳动间隙,为了消遣,彼此讲些故事,这正是小说的起源。

古代神话传说可以说是我国古代小说的渊源。

《西游记》《聊斋志异》采用了神话传说中的浪漫主义手法.《红楼梦》则是以女娲补天的神话故事开篇的。

我国古代小说的发展经历了四个阶段:①酝酿萌生时期:上古到先秦两汉的古代神话寓言故事促使小说的孕育形成。

②初具规模时期:魏晋南北朝时,出现了情节结构比较简单的志怪志人的笔记小说。

③成熟时期:唐代传奇宋代话本明代拟话本相继出现,其中话本(民间说话人用的故事底本)的出现,对中国古代小说的发展产生了极为重要的影响,它比以前的小说在结构情节人物描写等方面都有了崭新的发展。

《中国小说欣赏》教案教学设计(人教版高二选修)中国现当代家族小说的发展概貌1、家族小说是一种有特殊规范的小说类型。

它的题材内容具有特指性,常描写一个或几个家族的生活及家族成员间的关系,并由此折射具有丰富内涵的历史和时代特征。

所叙故事,具有相当的时间跨度,往往在历史与现实结合中,形成'编年史'般的格局。

其形式主要是长篇小说,有的甚至是多卷本长篇小说。

家族小说的叙事模式,有叙写家族由有序-无序-衰败的主流模式和叙写家族的'兴旺'史的非主流模式.家族小说的情节母题主要包括'家族、历史、性'三个方面。

其人物形象主要包括作为家族支柱的男性形象与作为家族附庸的女性形象。

《红楼梦》、《金粉世家》均应属家族小说范畴。

2、五四以来的其他家族小说:巴金的《激流三部曲》,张恨水的《金粉世家》,老舍的《四世同堂》,林语堂的《京华烟云》,路翎的《财主底儿女们》,张炜的《古船》、《柏慧》,陈忠实的《白鹿原》,阿来的《尘埃落定》,莫言的《红高粱》。

课时安排:拟安排3课时:单元简介、《祖孙之间》共2课时,《家族的学堂》1课时《祖孙之间》教学设计目标定向学习目标1、了解封建大家庭这一社会组织结构的特征,以及作品所反映的时代背景。

2、把握小说反映两种思想文化观念冲突和抨击旧家族制度和封建礼教的思想内容。

3、欣赏节选的重要段落,画出描写人物外貌、神态、语言、动作的精彩语句,分析人物性格与心理,欣赏小说的美。

教学重点难点1、分析人物性格与心理;2、把握小说反映两种思想文化观念冲突和抨击旧家族制度和封建礼教的思想内容。

课时安排2课时第一课时一、导入中国现代文学馆原副馆长、著名学者吴福辉曾在学生群体中进行的小范围调查结果显示,在现代文学作品中,只有鲁迅的《阿Q正传》、张爱玲的《金锁记》、巴金的《家》和茅盾的《子夜》这四部作品是所有文科大学生全都看过的。

而在其中,100%的受访者认为《阿Q正传》是上流小说;各有一半的读者认为《金锁记》是上流和中流小说;认为《家》和《子夜》是上流和中流小说的读者比例都是20%和80%。

教材概况《中国小说欣赏》是人教版高中语文选修教材,本教材前四个单元的主题为历史与英雄(历史小说和英雄小说)、谈神说鬼寄幽怀(神怪小说)、人情与世态(社会世俗小说)、从士林到官场(知识分子与官僚小说),虽然呈现的仅是中国古代小说,好像是历时的,但并不是说,中国现当代就没有此类型的小说,如刘震云的"官人"小说系列,就和"从士林到官场"中所言及的官僚小说有血缘关系。

本教材的使用说明如下:(一)关于知识背景(二)关于单元说明单元说明包含两方面内容:1.这一类型小说的特点;2.这一类型小说的发展脉络。

教学时,也要以这两点为中心,引导学生阅读,拓展学生的视野。

(三)关于课文说明介绍小说的主旨和形式特点。

对小说主旨的理解,可能与我们以前所见的理解不同,如《西游记》"修心"之说:所谓"一千个读者有一千个哈姆雷特"。

教材的解读,因为篇幅所限,可能解说不很详尽,教师可以根据教材的解读,查找资料,补充之;也可以根据自己的解读进行教学。

当然,教材给了老师解读的自由与空间,也需要老师同样给学生解读的自由与空间。

(四)关于"赏析"1."赏析"重在分析选文中的人物、情节或叙述方法。

如《儒林外文》中的匡超人形象,如《小二黑结婚》中的故事情节;或短篇小说的主题,如《香玉》《玉六郎》。

2."赏析"仅仅对选文而言,只是切入小说的一个特定的角度。

要引导学牛阅读全书,深入拓展,还需要结合单元说明的大背景介绍。

3."赏析"文字比较简略,只是就某一个方面生发。

教师可以补充、扩展、深入,鼓励学生自己研讨。

(五)关于"思考"1."思考"是对选文的分析研读。

2."思考"不仅立足于选文,还要放眼全书。

3.要衔接高中必修教材,运用已经积累的相关知识。

《中国小说欣赏》教案教学设计(人教版高二选修)单元目标了解文言笔记体“志怪小说”和白话章回体“神魔小说”的特点、表现手法和表达技巧,掌握有关文学常识。

培养学生的联想和想象能力。

【重点难点】了解中国古代神鬼小说的两种类型和崇“奇”贵“幻”的艺术手法;分析人物形象,把握人物性格特点,理解小说的主题应为单元学习的重点。

而学生用现代观念对小说的审视,以及两篇作品在艺术手法上的不同应为学习的难点。

【主要内容概述】本单元为中国古代神鬼小说,选取了《西游记》和《聊斋志异》两部作品,它们分别代表了古代神鬼小说的两种类型,学习本单元要注意比较两部作品在内容和艺术上的相同及不同。

1、《西游记》产生于十六世纪的中国明朝嘉靖公元(1522-1566)时期,距今已四百多年了。

作者吴承恩,字汝忠,号射阳居士,《西游记》是吴承恩中年时期写成初稿,后来经过润饰而成的。

他在前代多年积累下来并在民间流传的有关唐僧取经的文学作品和故事的基础上进行艺术再创造,并且把原来的以唐僧取经为主的故事,改为孙悟空为主的战天斗地史。

孙悟空是全书中最光辉的形象。

“大闹天宫”突出他热爱自由、勇于反抗的精神“西天取经”表现他见恶必除、除恶必尽的精神。

孙悟空大闹天宫失败后,经过五行山下五百年的镇压,被唐僧放出,同往西天。

他已不再是一个叛逆者的形象,而是一个头戴紧箍,身穿虎皮裙,专为人间解除魔难的英雄。

在重重困难之前顽强不屈,随机应机,就是镇魔者孙悟空的主要特征。

2、《聊斋志异》是蒲松龄的代表作,在他40岁左右已基本完成,此后不断有所增补和修改。

“聊斋”是他的书屋名称,“志”是记述的意思,“异”指奇异的故事。

从题材内容来看,《聊斋志异》中的作品大致可分为以下五类:第一类,是反映社会黑暗,揭露和抨击封建统治阶级压迫、残害人民罪行的作品,如《促织》、《红玉》、《梦狼》、《梅女》、《续黄粱》、《窦氏》等;第二类,是反对封建婚姻,批判封建礼教,歌颂青年男女纯真的爱情和争取自由幸福而斗争的作品,如《婴宁》、《青凤》、《阿绣》、《连城》、《青娥》、《鸦头》、《瑞云》等;第三类,是揭露和批判科举考试制度的腐败和种种弊端的作品,如《叶生》、《于去恶》、《考弊司》、《贾奉雉》、《司文郎》、《王子安》、《三生》等;第四类,是歌颂被压迫人民反抗斗争精神的作品,如《商三官》、《席方平》、《向杲》等;第五类,总结生活中的经验教训,教育人要诚实、乐于助人、吃苦耐劳、知过能改等等,带有道德训诫意义的作品,如《种梨》、《画皮》、《劳山道士》、《瞳人语》等。

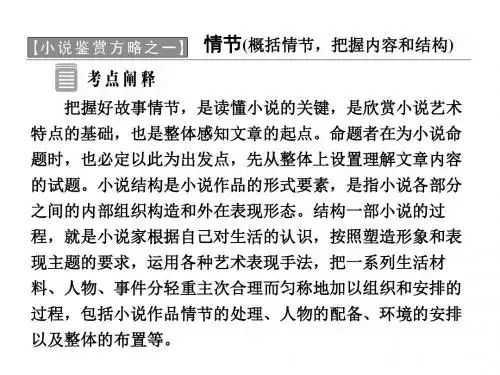

情节(概括情节,把握内容和结构)(对应学生用书P11)把握好故事情节,是读懂小说的关键,是欣赏小说艺术特点的基础,也是整体感知文章的起点。

命题者在为小说命题时,也必定以此为出发点,先从整体上设置理解文章内容的试题。

小说结构是小说作品的形式要素,是指小说各部分之间的内部组织构造和外在表现形态。

结构一部小说的过程,就是小说家根据自己对生活的认识,按照塑造形象和表现主题的要求,运用各种艺术表现手法,把一系列生活材料、人物、事件分轻重主次合理而匀称地加以组织和安排的过程,包括小说作品情节的处理、人物的配备、环境的安排以及整体的布置等。

关于情节这类型的题目主要是围绕情节构思及其作用命题。

题型有:(1)文中写了××情景,这在小说中起到了什么作用?(2)某事物、人物在小说中有什么作用?(新课标全国卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成后面的题目。

(14分)天嚣赵长天风,像浪一样,梗着头向钢架房冲撞。

钢架房,便发疟疾般地一阵阵战栗、摇晃,像是随时都要散架。

渴!难忍难挨的渴,使人的思想退化得十分简单、十分原始。

欲望,分解成最简单的元素:水!只要有一杯水,哪怕半杯,不,一口也好哇!空气失去了气体的性质,像液体,厚重而凝滞。

粉尘,被风化成的极细极小的砂粒,从昏天黑地的旷野钻入小屋,在人的五脏六腑间自由遨游。

它无情地和人体争夺着仅有的一点水分。

他躺着,喉头有梗阻感,他怀疑粉尘已经在食道结成硬块。

会不会引起别的疾病,比如矽肺?但他懒得想下去。

疾病的威胁,似乎已退得十分遥远。

他闭上眼,调整头部姿势,让左耳朵不受任何阻碍,他左耳听力比右耳强。

风声。

丝毫没有减弱的趋势。

他仍然充满希望地倾听。

基地首长一定牵挂着这支小试验队,但无能为力。

远隔一百公里,运水车不能出动,直升机无法起飞,在狂虐的大自然面前,人暂时还只能居于屈从的地位。

他不想再费劲去听了。

目前最明智的,也许就是进入半昏迷状态,减少消耗,最大限度地保存体力。

于是,这间屋子,便沉入无生命状态……忽然,处于混沌状态的他,像被雷电击中,浑身一震。

情节把握好故事情节,是读懂小说的关键,是欣赏小说艺术特点的基础,也是整体感知文章的起点。

命题者在为小说命题时,也必定以此为出发点,先从整体上设置理解文章内容的试题。

小说结构是小说作品的形式要素,是指小说各部分之间的内部组织构造和外在表现形态。

结构一部小说的过程,就是小说家根据自己对生活的认识,按照塑造形象和表现主题的要求,运用各种艺术表现手法,把一系列生活材料、人物、事件分轻重主次合理而匀称地加以组织和安排的过程,包括小说作品情节的处理、人物的配备、环境的安排以及整体的布置等。

关于情节这类型的题目主要是围绕情节构思及其作用命题。

题型有:(1)文中写了××情景,这在小说中起到了什么作用?(2)某事物、人物在小说中有什么作用?(新课标全国卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成后面的题目。

(14分)天嚣赵长天风,像浪一样,梗着头向钢架房冲撞。

钢架房,便发疟疾般地一阵阵战栗、摇晃,像是随时都要散架。

渴!难忍难挨的渴,使人的思想退化得十分简单、十分原始。

欲望,分解成最简单的元素:水!只要有一杯水,哪怕半杯,不,一口也好哇!空气失去了气体的性质,像液体,厚重而凝滞。

粉尘,被风化成的极细极小的砂粒,从昏天黑地的旷野钻入小屋,在人的五脏六腑间自由遨游。

它无情地和人体争夺着仅有的一点水分。

他躺着,喉头有梗阻感,他怀疑粉尘已经在食道结成硬块。

会不会引起别的疾病,比如矽肺?但他懒得想下去。

疾病的威胁,似乎已退得十分遥远。

他闭上眼,调整头部姿势,让左耳朵不受任何阻碍,他左耳听力比右耳强。

风声。

丝毫没有减弱的趋势。

他仍然充满希望地倾听。

基地首长一定牵挂着这支小试验队,但无能为力。

远隔一百公里,运水车不能出动,直升机无法起飞,在狂虐的大自然面前,人暂时还只能居于屈从的地位。

他不想再费劲去听了。

目前最明智的,也许就是进入半昏迷状态,减少消耗,最大限度地保存体力。

于是,这间屋子,便沉入无生命状态……忽然,处于混沌状态的他,像被雷电击中,浑身一震。

《中国小说欣赏》编写说明导读:“中国小说欣赏”作为选修课,在内容和形式上,都与我们在初中、高中阶段的中国小说学习有很大的不同。

只有深刻理解了这个不同,我们才能把握本门课的性质、特点,设计新的教学模式和方法,才能将选修与必修两类课程衔接起来。

本门课的主要特征:一、阅读为主这是本门课的主要特点,包含多重要素。

1.重视阅读阅读是上好、学好本门课的基础。

阅读是源,没有阅读,本门课就是无源之水。

既然名为“小说欣赏”,那么欣赏的客体对象就是小说,作为欣赏主体的读者,就要尽最大可能地熟悉、把握客体对象,也就是要根据教学目标,多多阅读。

欣赏需要深入、拓展,没有一定量的阅读,就谈不上欣赏。

2.建构情感态度价值观维度让学生从阅读中了解我国优秀的传统文化和汲取人生有益的教诲。

3.培养学生阅读兴趣现在学生的阅读状况令人担忧,课业繁重,没有时间读书;电子游戏、非文字的漫画等的吸引,也使学生远离阅读活动。

长此下去,阅读不仅在时间上成了空白,在意识与兴趣上也成了空白。

选修本门课,不仅在于让学生了解中国小说,让学生修到一定的学分,更重要的是培养学生良好的阅读习惯和积极的阅读意识。

让他们读书、爱读书、读好书,这也是本门课的责任所在。

4.强调阅读快感一味强调阅读,并不是本门课的宗旨和方法,我们要让学生在精神的愉悦中进行阅读,让他们在阅读中收获快乐。

牛不喝水强按头是不行的,电子游戏、漫画等,虽然老师家长百般禁止,可是学生仍不屈不挠、乐此不疲地沉浸其中,关键就是有快感。

所以怎样使学生在小说阅读中体会到快感,体会到精神的享受,不仅靠教材,也要靠教师的引导。

5.注重具体阅读本门课可以说因文解义,本身没有系统的知识体系和框架。

因此无论是单元说明,还“赏析”“思考”“链接”,都是指向具体作品的解读。

帮助学生更好地欣赏中国小说,是本门课最大的目标。

而不是给他们一个小说史的概念,或是一个小说理论的阐释。

这一点,我们是反复强调的,也希望老师在教学中,理解和把握这一特点,和教材达到一定程度的默契。

6.与必修阅读的区别本门课虽然有选文,但是不同于必修课中的精读。

阅读的目的,不是为了掌握某种知识,而是引导学生开阔视野,鼓励他们全方位、大容量地阅读。

当然,这里所说的“开阔视野”,是需要契合同学们的阅读趣味的,是要他们在阅读中体会到快乐的,而不是以某种既定的模式或目标,限制甚至强迫学生进行某类的阅读活动。

限制性甚至强制性的阅读,是有悖本门课的宗旨和特点的。

7.目标是有创意地阅读首先要让学生在阅读中有收获,有自己的见解,尊重学生的个性化阅读及其阅读成果,并且加以鼓励,当然一定的引导也是必要的,情感态度价值观的维度也是要给予重视和体现的。

其次是让学生能够使自己的阅读上一个新的台阶,这是指量和质两方面。

当然,根据学生实际状况,可能达不到量的目标,那就多在质上下功夫。

二、大致了解本门课重在阅读,重在培养学生阅读的意识,重在让学生在阅读中体会精神的快乐,所以,决定了它不是某类严密体系的集大成者,也不是某种认知规律或知识总结的载体,它是一个自由的、散漫的结构或曰范围,让学生在其中大致了解中国小说的模样。

因此,本门课的框架,如果非要说“框架”的话,有以下几个特点:1.归纳说“框架”,并不符合本门课的宗旨。

框架是人为的一种构建。

作为读物的小说,本身就有很强的趣味性,不待老师讲授,学生都可自行阅读。

非要给一个“框架”,既限制了教材,也束缚了老师与学生。

因此,本门课对所谓“框架”的理解,就是如何把学生(包括教师)在以往的课内学习和课外阅读中所获得的不同程度的感受,稍稍归拢,形成某种比较系统的印象。

其意义在于,对于很多学生来说,中学毕业后,很可能就此告别语文课程,或走上社会,或转而专攻理工医农等专门学科。

在此之前,了解一下中国小说的大致特征以及发展脉络,以备日后自修之用,不无好处。

因此,本门课只是对中国小说已经发生的现象,或曰存在,进行某种形式的归纳。

教师在教学时,不必像必修像那样,追求某种严密的体系。

2.类型既然是对中国小说存在的归纳,就需要有某种形式上的分类。

这样的分类可以是历时的,也可以是共时。

前者呈现史的形态,如按时期划分;而后者呈现主题、流派和类型的形态。

本门课不追求体系的严密,因此在历时与共时之间不做严格的取舍。

按照宽泛的题材或主题类型进行划分,建构教材的结构。

严格说起来,本教材的类型定义是“漏洞百出”的,所以说“宽泛”,为的是避免定义上无谓的争论,因为本门课的宗旨,在于让学生大致了解中国小说,引导他们阅读中国小说,其他都是次要的。

所以,我们前四个单元的主题为历史与英雄(历史小说和英雄小说)、谈神说鬼寄幽怀(神怪小说)、人情与世态(社会世俗小说)、从士林到官场(知识分子与官僚小说),虽然呈现的仅是中国古代小说,好像是历时的,但并不是说,中国现当代就没有此类型的小说,如刘震云的“官人”小说系列,就和“从士林到官场”中所言及的官僚小说有血缘关系。

反之,我们后五个单元都是现当代小说,但并不等于说,此种主题类型不存在于古代小说中。

“宽泛”的、“漏洞百出”的这样一个主题或题材类型的划分,对本门课的宗旨及其具体实现是适合的,是符合“课情”的,因此,不必探讨这样划分的绝对合理性和严密性了。

3.并不是史九个单元的内容,虽然前古后今,但并不是纵向的排列,并没有时间的顺序。

这一点要注意,不要为头一眼的印象所蒙蔽。

对此,有以下几点说明:①本书目的是让学生了解中国小说的“大致模样”,不是“中国小说简史”。

虽然前古后今,但并不是小说历史发展的真正形态。

所以当代的《长恨歌》在第六单元,而现代的《子夜》在第八单元。

②虽然单元说明表现此类型小说发展的脉络,但只是隐约呈现,并不做为历史线索,要求学生掌握。

更多的是为学生阅读方便,为激发他们的阅读兴趣而设计的。

③经典性与可读性的平衡,始终是本门课考虑的首要因素。

因此,就类型来讲,教材主要提供最能代表此类型的小说,而不是看它在小说发展史上所起的作用。

像《世说新语》、唐传奇等我们都没有选入。

4.不是为了对比①每个单元选两篇小说,并不是为了横向的对比。

②这两篇小说,其实是“宽泛”的类型划分中的“子类型”,当然,这也是一个不严密的说法。

我们更看重的是它的经典性。

比如第五单元中的《家》和《白鹿原》,虽然同是讲家族历史,但是我们在教学中,更多的是关注其文体本身,关注对小说的阅读,而不是它们的可比性。

当然,做进一步的探讨,可以运用对比的方法,并不否定。

如第六单元《呼兰河传》和《长恨歌》,更是特色各异,还是多在文本的解读上下功夫,更能引起学生的阅读兴趣。

对比的题目也许较大较重,只能做为某种深层次的尝试。

5.有知识,但不讲体系我们在初中和高中阶段,已学过不少小说,也了解了小说主题、三要素等基本知识。

必修课中有关小说的知识,可以说是成体系的。

但这不等于说,在本门课中,我们就要沿袭必修的知识体系。

在具体的内容中,教材包含了以前的相关知识,更多的是为了教学的方便,而不是刻意建构体系。

所以,在教学时,还是要以阅读为主,知识只是渗透其中。

作为学生阅读小说已有的积累与储备,直接运用于阅读中即可。

如《三国演义》中对曹操的人物刻画,可以运用以前学过的相关知识进行赏析,但重点不是系统地知识学习。

在教学中,运用已有的知识欣赏曹操这个人物,而不是利用曹操这个人物学习赏析人物的知识。

6.以点带面每个单元,我们只选取了两部小说,在此类型小说中,它们是经典的。

但并不等于说,除此之外的小说不值得我们去阅读、去赏析。

希望教师在教学时,以点带面,以这两部小说的阅读,带动对此类型的小说的了解,引导学生进一步阅读此类小说,进一步探究此类小说。

如乡土小说,我们可以阅读鲁迅为代表的现代乡土小说,也可以阅读当代作家个性迥异的乡土小说如刘绍棠的小说等。

还可以视野放宽些,比如莫言以家乡山东高密为题材的小说,也可以归到乡土小说的行列。

这样的阅读面就宽泛得多了。

7.衔接作为选修课,本书要与现行的高中语文课本相衔接。

①学生无论是在课本和课外读本中,还是在自由阅读中,已经读过不少中国小说。

选修本门课,除了本教材所选的小说外,也要把已有的阅读积累纳入“中国小说”的整体“框架”下,认真阅读、品味、思考这些作品。

②学生在初中和高中已经学习过许多小说,其中很多是名家名篇,因此本门课不再重复过去学过的内容,尽量给学生全新的内容,以便调动和激发他们的阅读积极性。

如鲁迅的小说十分精彩,可语文课本多有选录,这里就不再选了,但是并不等于说,在阅读扩展中也不选择鲁迅的小说。

③选文基本上是长篇小说的片段。

在初中、高中的语文课本和自读课本中,也有过这些长篇小说的片段,如《三国演义》《水浒传》《家》《呼兰河传》等。

这些教学资源和阅读经验不要浪费,应该积极利用、沟通、衔接起来。

④学过的初中、高中语文课本中的小说,短篇小说居多,即使是中长篇小说节选,在内容上基本可以单独成故事。

这样有利于知识体系的建构和教学。

而本教材,基本上是中长篇节选,而且故事、人物往往要靠全书的背景来支撑,才能更好地理解,如《长恨歌》中哪些悠闲的人们,必须靠没有在节选片段中交待的时代背景,才能让学生明白人物生活的实质;而《红旗谱》所选的片段只是小说的开始,如火如荼的社会生活画卷才刚刚揭开一角。

这样的安排更多的是为了阅读的需要,而不是知识体系的建构。

选修课和必修课的内涵是有区别的,但也是有联系和衔接的,没有必修课的知识体系的建构,也就没有选修阅读活动的基础。

使用说明关于知识背景1.本教材不讲授小说理论,也不印证在初中和高中学到的小说知识;对于类型划分的理论依据也不涉及。

2.不反对老师结合小说知识进行小说欣赏教学;相对于本门课,相对于这一阶段学生的理解能力,小说知识并不限于传统的小说理论如主题及小说三要素等,应该引进现代小说理论。

现代小说理论不仅有创见,即使对传统小说理论也有新的发展。

对于教师来说,要在小说理论方面更新知识积累,提高欣赏水平,可以参阅人民教育出版社中学语文室组编的《语文教师发展丛书·小说欣赏》。

关于单元说明单元说明,包含两方面内容:1.这一类型小说的特点。

2.这一类型小说的发展脉络。

教学时,也要以这两点为中心,引导学生阅读,拓展学生的视野。

关于课文说明介绍小说的主旨和形式特点。

对小说主旨的理解,可能与我们以前所见的理解不同,如《西游记》“修心”之说。

所谓“一千个读者有一千个哈姆雷特”。

教材的解读,因为篇幅所限,可能解说不很详尽,教师可以根据教材的解读,查找资料,补充之;也可以根据自己的解读,进行教学。

当然,教材给了老师解读的自由与空间,也需要老师同样给学生解读的自由与空间。

关于“赏析”1.“赏析”重在分析选文中的人物、情节或叙述方法,如《儒林外史》中的匡超人形象,如《小二黑结婚》中的故事情节;或短篇小说的主题,如《香玉》《玉六郎》。