小学科学耳朵的构造

- 格式:ppt

- 大小:394.00 KB

- 文档页数:13

【国测备考资料教科版】小学科学四年级上册知识梳理一、物质科学【第一单元溶解(教科版)】(一)水能溶解一些物质1.食盐在水里很容易溶解,形成了的溶液我们可以叫做食盐溶液;沙和面粉在水中不容易溶解,我们把它叫做沙面粉和水的混合物。

2.一些物质容易溶解在水中,有些物质不容易溶解在水中。

3.不容易溶解在水中的物质用过滤的方法把它从水中分离出来。

做过滤实验时,要注意“一贴、两低、三靠”。

(一贴:滤纸紧贴漏斗内壁。

两低:滤纸低于漏斗边缘,滤液低于滤纸边缘。

三靠:倾倒滤液的烧杯紧靠玻璃棒,玻璃棒紧靠三层滤纸,漏斗末端紧靠承接滤液的烧杯内壁。

)(二)水是怎样溶解物质的1.高锰酸钾进入水中时的状态:极少数溶解,沉入水底。

轻轻摇晃杯子后的高锰酸钾的状态:水底的高锰酸钾减少了,杯中的液体变成紫色。

搅拌后高锰酸钾的状态:全部溶解、变成了均匀分布、紫色透明的高锰酸钾溶液。

2.溶解现象可以发生在多种状态的物质之间(液体和固体、液体和液体、液体和气体)。

3.溶解是指物质均匀地、稳定地分散在水中,且不能用过滤的方法或者沉降的方法分离出来。

(三)液体之间的溶解现象1.有些液体相互之间也可以溶解。

如:胶水、醋、酒精能溶解在水中。

2.胶水或洗发液进入水中的状态:先浮在水面,再一丝丝的下沉,然后一缕缕的扩散,轻轻搅拌部分溶解,充分搅拌全部溶解,变成胶水或洗发液溶液。

3.醋放入水中后,快速扩散,便均匀分布;酒精放入水中,先在上层扩散,在慢慢向下扩散,最后均匀分布;食用油放在水中,会浮于水面,充分振荡后还是浮于水面。

(不能溶解于水,但可以溶解于洗洁精中。

)(四)不同物质在水中的溶解能力1. 不同的物质在水中的溶解能力不同。

食盐比小苏打在水中溶解能力强,一些气体也容易溶解于水。

2. 轻轻开启一瓶汽水,用注射器吸出约13管汽水,再用橡皮帽封住管口,向外拉注射器的活塞,看到注射器里的气泡变大,变多了,向下推注射器活塞,看到注射器里的气泡变小、变少了。

小学科学四年级上册《4.我们是怎样听到声音的》说课稿开始:各位评委各位老师,大家下午好!今天我将要说课的课题是《我们是怎样听到声音的》。

一、说教材通过前面三节课的学习,学生已经知道声音是由于物体的振动而产生的,并以声波的形式进行传播。

本节课要研究耳是怎样使我们听到声音的呢?聚焦板块,通过“耳朵为什么能听到声音呢?”这一问题的思考讨论,从而了解学生原有的认识。

探索板块,向学生介绍耳的结构,让学生推测耳各部分的功能,以及它们在帮助我们听到声音的过程中起到的作用。

通过学生的活动了解耳郭的作用,及模拟记录鼓膜在远近、强弱不同声音作用下振动的状态。

通过研讨活动,学生进一步理解耳的结构和功能。

对耳郭和耳膜结合实验说出他们的理解。

通过观察听诊器,了解其工作原理。

二、学情分析学生对于耳朵的认识大多只停留在它的外部特征以及它是一个重要的人体听觉器官等一些浅显的知识上。

至于耳是由哪些部分组成的,各部分都有什么作用,我们是怎样听到声音的,大部分学生不清楚。

三、说教学目标科学概念目标1.人的耳朵是由外耳、中耳和内耳构成的。

2.外耳的耳郭把收集到的声音通过耳道传到鼓膜,鼓膜很薄而且有弹性,即使是轻微的声音它都会产生振动。

鼓膜的振动传递给耳蜗经听觉神经传递给大脑,通过大脑的加工,我们就能听到各种各样的声音了。

科学探究目标1.通过模拟自制的鼓膜在远近、强弱不同声音作用下振动的状态,解释人耳鼓膜的作用。

2.通过体验活动感受耳郭的作用。

3.能初步利用简单的表格来记录和整理实验结果。

科学态度目标1.能对自制鼓膜表现出探究兴趣。

2.能如实地记录和描述实验时的现象。

科学、技术、社会与环境目标认识到耳对人们生活的重要性,初步了解对于鼓膜的保护。

四、说教学重难点重点:通过模拟自制的鼓膜在远近、强弱不同声音作用下振动的状态,解释人耳鼓膜的作用。

难点:耳的各部位结构及功能。

五、说教法下面,为了讲清重点、难点,使学生能达到本节设定的教学目标,我再从教法和学法上谈谈:基于本节课的特点:我采用由浅入深,由简单到复杂,由已知到未知,循序渐进的顺序,重点运用探究式、互动式的方法去教学,逐步使学生学会掌握概念的一个系统模式。

《我们是怎样听到声音的》教学目标:科学概念:人的耳朵是由外耳、中耳、内耳构成,外耳的耳廓把收集到的声音通过耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动,这种振动信号传递给大脑,通过大脑的加工,我们就能听到各种各样的声音了。

过程与方法:1、通过听一段音乐感受耳廓的作用。

2、通过研究大小、远近不同的声音是怎样对自制的估摸模型的振动产生影响,揭示人耳鼓膜的作用。

情感、态度、价值观:积极养成保护双耳的习惯。

教学重点:通过研究大小、远近不同的声音是怎样对自制的估摸模型的振动产生影响,揭示人耳鼓膜的作用。

教学难点:认识声波的传播路径以及各部位的名称。

材料准备:教师准备:课件耳朵模型一个玻璃杯一块气球皮一根橡皮筋桂香村纸片碎音叉教学过程:首先观看微视频,通过微视频了解耳朵的结构及功能,为本节课的学习奠定基础。

一、引入新课题出示(图图)师:认识他吗?观察,他的最大特点是什么?师:我们每个人都有耳朵,耳朵有什么用处呢?生:听声音。

师:对。

别人说的话我们是怎么听见的?今天我们就来共同探讨“我们的耳朵是怎样听到声音的”。

(课件出示课题)二、耳朵的结构和功能师:要知道我们的耳朵是怎样听到声音的,首先要知道我们耳朵的构造。

1、师:师撩开头发露出耳朵,指着耳廓,这就是我们的耳朵,有它我们就能听到声音了吗?2、课件呈现,耳朵的构造剖面图。

师:这就是我们整个耳朵的构造图。

它由耳廓、耳道、鼓膜、听小骨、耳蜗、听觉神经等构成。

(边说边点击鼠标,图上出现相应的名称)师:根据它们的功能、位置我们把它们分为外耳、中耳、内耳。

3、说着出示耳朵结构实物模型。

师:耳廓、耳道属于外耳。

(板书)师:这是鼓膜的位置,它是外耳和中耳的分界线。

师:这是听小骨,属于中耳。

(板书)师:这个像蜗牛壳的是耳蜗,这一束黄黄的就是听觉神经。

这是内耳。

(板书)师边说边从模型上拿出小模型,加深学生印象。

4、耳朵怎样接受并传达声音。

师:(拿起耳朵模型)声波由耳廓收集来进入耳道,引起鼓膜振动,振动传达到听小骨,听小骨的振动引起耳蜗里液体的震动,再传达到听神经。

四年级上册科学一单元知识点第1课听听声音1.我们周围充满着各种不同的声音,虽然看不到它,但是可以感受到它。

2.周围的声音可以分为动物的叫声、自然界的声音、人类生产生活发出的声音。

3.声音可以用高、低、强、弱、悦耳、刺耳、嘈杂……来描述。

第2课声音是怎样产生的1.一个物体在力的作用下,不断重复地做往返运动,这种运动称为振动。

2.声音是由物体振动产生的。

3.物体受力就会发出声音吗?请举例说明。

答:物体受到外力的作用不一定发出声音,只有让物体振动才能产生声音。

振动停止,声音就会停止。

(例如拉橡皮筋,皮筋受力变形,但没发声。

只有拨动橡皮筋,使它振动,才会发生。

)4.吹竖笛时,竖笛发出悦耳的声音,是因为竖笛中的空气在振动。

5.人的发声器官---声带。

当我们发声时,声带变紧,并快速振动,并产生声音,声带越紧,发出的声音越高。

第3课声音是怎样传播的1.声音是怎样传播的?答:声音是以波的形式传播的,当声波遇到物体时,会使物体产生振动,物体振动时也会引起它周围的物质振动,并通过这些物质,把声音从一个地方传播到另外一个地方。

声音的传播方向是四面八方的。

2.抽出玻璃罩内的空气,我们不能听到闹钟的声音是因为玻璃罩内没有空气,闹钟振动产生的声音无法通过空气传播出来。

3.把耳朵贴在桌子的一端,听到的声音比不贴在桌面上更强。

4.用击打后的音叉轻轻触及水面,水面上会产生波纹,将音叉浸入水中,音叉能发出声音,是因为音叉还在振动,而且引起它周围的水也在振动。

5.声音的传播需要一定的条件,声音在固体、液体、气体中都能传播。

但是在不同物体中传播的情况是不一样的。

固体传声本领最强,气体传声本领最弱。

6.宇航员在太空中工作时,需要借助电子通信设备才能沟通,这是为什么?答:空气是传播声音的重要物质,声音在真空中不能传播。

所以在月球上,由于没有空气,两个人即使相隔不远,也不能互相通话,听不到声音,所以必须使用电子通信设备。

7.“土电话”是通过拉紧的棉线传播声音的。

12.《动物的耳朵》教学设计【教材分析】《动物的耳朵》是青岛版小学科学(六三学制)二年级下册《动物感知环境》单元的第二课时。

本节课以身边小动物的耳朵入手,探究动物的耳朵的特点,从而将动物的耳朵与环境之间建立起联系,让学生明白动物是怎样通过耳朵接触和感知环境的。

教材由三部分组成:第一部分活动准备,引导学生通过搜集动物图片,观察动物的耳朵,用图示的方式展示提前搜集的动物的图片,找一找动物的耳朵,在搜集的过程中发现问题,为课上探究做好准备;第二部分活动过程,活动一是不同环境中兔子耳朵有什么变化?引导学生观察不同季节和状态下,兔子耳朵的状态也是不同时的,从而知道兔子耳朵视听觉器官,可以感知环境。

活动二是了解其他动物是怎样用耳朵感知声音的?通过观察大耳郭和无耳郭动物的图片引导学生了解动物的耳朵的特点以及它们是怎样感知环境的,并通过体验活动感受有无耳郭对声音的强弱感知是不同的;第三部分拓展活动了解蟋蟀是怎样感知声音的。

以蟋蟀为素材进行研究,了解虽然一些动物的耳朵部位比较特殊,但依然可以发挥感知声音的作用。

在经历讨论活动和体验后,激发学生继续探究的好奇心。

本课学习内容与学生的生活紧密相关,学生通过讨论和体验探究,进一步感知,激发学生的探究欲望。

通过思维导航明确学生探究的方向,引导学生由浅入深地思考,体现探究的进阶性。

【学生分析】二年级学生对小动物充满了好奇心,能进行初步的观察与思考。

在生活中,学生对小动物已有一些了解,有的同学有饲养小狗、小猫的经历。

所以对常见小动物的观察学生有一定的生活经验。

在技能方面,对观察和实验有了一定的基础。

但他们对动物耳朵的了解,一般都简单的停留在它可以听声音、长在动物的头上等表象上,对其功能和特点知道的甚少,更难与动物的生存环境相联系。

且对于观察的方法及结果的描述,没有系统的认识。

通过一系列的探究活动,让学生思维能力、创新能力的以激发,而对动物与环境之间的关系有更加深入的认识。

【教学目标】科学概念目标:1.知道兔子耳朵是听觉器官,能够感知环境。

八年级下册生物耳的知识点生物学是一门研究生命的科学,而人的耳朵则是让我们听到外界声音的重要器官之一。

在学习生物学时,耳朵也是一项需要重点关注的知识点之一。

下面将为大家介绍一下八年级下册生物的耳的知识点。

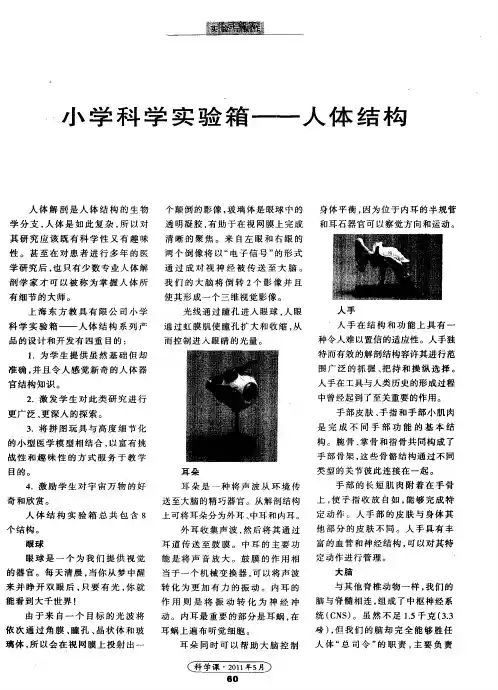

1. 耳的构造人的耳朵可以分为外耳、中耳、内耳三个部分。

外耳包括耳廓和外耳道,耳廓和外耳道的作用是收集和引导声音进入耳朵。

中耳包括鼓膜、鼓腔、听小骨(锤骨、砧骨、镫骨),其作用是把声音从外耳传到内耳。

同时,中耳还起到平衡压力的作用。

内耳包括耳蜗、前庭和半规管。

耳蜗是内耳的主要构成部分,其中有许多毛细胞对声波进行感觉和转换为神经信号,供大脑处理。

前庭和半规管则主要负责维持平衡。

2. 听觉原理人的耳朵之所以可以听到声音,是因为有一个非常复杂的听觉系统在工作。

当外界声音进入耳朵时,外耳和耳道会将声音引导到鼓膜上,令其产生震动。

鼓膜振动会传递给中耳的听小骨,让其产生相应的运动,最后耳蜗内的毛细胞就会受到刺激而产生神经信号,传递到大脑皮质,就会有大脑处理为人所能够理解的声音。

3. 听力保护听力对于人们来说是非常重要的,但是过度使用耳朵或是没有正确保护可能会导致听力受损。

以下是一些保护听力的措施:(1)注意音量,尽量避免长时间处于高噪音的环境中。

(2)使用耳塞或耳机,可以有效地阻止过于嘈杂的环境影响听力。

(3)注意音乐、电影等娱乐内容的音量,并进行适当的调整。

(4)处理耳部感染,避免感染扩散并避免使用过度的耳托。

4. 耳朵和人类行为的关系因为耳朵是人类中的主要感官之一,所以它与人的行为有着密切的关系。

以下是一些例子:(1)交流——人们经常使用耳朵来听取别人的语言信息,从而更好地交流。

(2)音乐——耳朵也是我们感受音乐的主要器官之一。

(3)感官体验——耳朵可以帮助我们感受到环境中的声音和噪音。

总之,耳朵是我们日常生活中不可或缺的重要器官之一。

通过对耳朵的构造、听觉原理以及保护等知识的学习,我们可以更好地保护自己的听力健康。

第九课怎样听到声音教学目标科学知识1.能说出耳朵的构造及人耳是怎样听到声音的。

2.能举例说出保护听力的方法。

科学探究1.能根据生活经验提出探究性问题。

2.能通过观察、实验、阅读等方式获取信息。

3.能运用分析、比较、归纳等方法分析活动结果,得出活动结论。

4.能认真倾听他人意见并积极与之交流。

科学态度1.能对耳是如何听到声音的过程产生兴趣。

2.能听取他人的意见,分工协作完成探究活动。

科学、技术、社会与环境(STSE)能体会到科技手段可以帮助我们听到多种声音。

教学准备教师准备人耳结构模型、硬纸筒、漏斗、气球皮、系有细绳的泡沫小球、乳胶管,(约20厘米)、笔管尾塞、胶带、救护车鸣笛、上下课铃声、打雷声等音频及,课件等。

学生准备搜集到的保护听力的方法及超声波和次声波的资料、《科学学生活动手册》、笔等。

教学建议课时安排:建议安排 1 课时。

(一) 创设情境,提出问题1.引导:同学们,在前面的学习中我们认识了声音的产生和传播以及声音,的高低强弱等知识。

请大家认真倾听下面的声音,想一想这些声音能告诉你什么信息。

(播放救护车鸣笛、上下课铃声、打雷声等音频。

)声音是生活中传递信息的方法之一,可以帮助我们认识周围的世界。

物体振动产生声音,再通过空气传到我们的耳朵里。

2.提问:我们的耳朵是怎样听到声音的呢?(二) 实验探究,构建知识1.人耳是怎样听到声音的。

(1) 引导:耳是人体重要的听觉器官,请同学们认真观察人耳模型,分析我们的耳由哪些部分组成。

(2) 观察:学生分组观察人耳模型。

(3) 讲解:人耳从外,到内由耳廓、外耳道、鼓,膜、听小骨、耳蜗和听神经,组成,鼓膜是位于外耳道末,端的半透明薄膜。

(4) 讨论:声音在人耳中传播的路径是怎样的?并将讨论的结果画在《科学学生活动手册》第10 页中2.声音引起鼓膜振动。

(1) 提问:声音进入外耳道,能使鼓膜发生什么变化?(2) 出示:实验方法,引导学生理解、记忆。

①把一块气球皮绷紧在硬纸筒的一端,用胶带固定。

动物的耳朵【教学目标】1.知识与技能:(1)了解几种常见小动物耳朵的特点。

(2)了解有些动物不长耳郭的原因。

(3)知道耳郭的作用。

2.过程与方法:(1)初步感知动物耳朵的特点与其生存能力之间的关系。

(2)通过参与实验,了解耳郭的作用。

3.情感、态度与价值观:(1)体验参与科学活动带来的乐趣。

(2)学会团队合作。

【教学重点】了解几种常见小动物耳朵的特点,激发学生对探索动物耳朵的兴趣。

【教学难点】初步感知动物耳朵的特点与其生存能力之间的关系。

【教学准备】1.教师准备:制作相关课件,准备图片素材/视频,教学道具。

2.学生准备:课本。

【教学过程】一、创设情境,引入新课1.出示小兔的背影,猜猜是谁来了?小结:原来小兔的长长的半圆形的耳朵是长在头顶上的。

小朋友还知道有哪些小动物的耳朵也是长在头顶上的?2.出示被遮住一半的大象,猜猜又来了谁?你是怎么知道的?看看大象的耳朵长在什么地方?是什么样的?(大象的耳朵长在头的两边,大大的像扇子)小结:原来大象的耳朵大大的长在头的两边,小朋友想想还有什么动物,它的耳朵也是长在头的两边的?我们小朋友的耳朵长在哪里?(学生介绍,并及时鼓励)二、合作交流,获取新知1.那小朋友们知道这些小动物的耳朵都有什么功能吗?大象的耳朵很大能驱赶蚊虫、扇风,还可以像敌人示威。

小猫的耳朵声音能听的非常仔细,小老鼠的发出点小动静,小猫都能听见。

夏天时,兔子耳朵上有绒毛,冬天时,兔子换毛,耳朵变成长长毛。

兔子耳朵能转动。

耳朵帮助兔子听到微弱的声音(像食肉动物悄悄接近时发出的声音),并确定声音来自何处。

帮助兔子散热。

兔子的耳朵中有许多血管,当耳朵周围的空气流动时,温暖血液的温度就会有所下降。

这可以帮助兔子调整其体内的温度。

(兔子没有汗腺,必须靠耳朵散热,兔子的耳朵不是长来让人抓的,如果把兔耳抓伤造成神经受伤,将造成兔子的耳朵直不起来、无法转动)小猪的耳朵长得很大,而且下垂,所以听觉迟钝。

小狗的耳朵是竖起来的,只要有一点声响,它就能听到四面八方传来的声音。