化学第二章

- 格式:doc

- 大小:132.00 KB

- 文档页数:7

第二章化学物质及其变化知识清单一、物质的分类1. 元素的存在形式有两种,分别是什么?游离态(单质)、化合态(化合物)2.从熔沸点角度看,纯净物和混合物有何差别?纯净物有固定的熔沸点,混合物没有3.只含一种元素的物质一定是纯净物吗?不一定;如氧气与臭氧、石墨与金刚石组成的都是混合物4.从与酸或碱反应的情况看,氧化物是如何分类的。

酸性氧化物:与碱反应生成盐和水的氧化物(如CO2、SO2、SO3、P2O5)碱性氧化物:与酸反应生成盐和水的氧化物(如Na2O、CaO)不成盐氧化物:既不与酸反应,也不与碱反应的氧化物(如CO、NO)5.酸性氧化物一定是非金属氧化物吗?不一定,如Mn2O7非金属氧化物一定是酸性氧化物吗?不一定,如CO、NO碱性氧化物一定是金属氧化物吗?是金属氧化物一定是碱性氧化物吗?不一定,如Al2O3、Mn2O76.酸碱盐是如何定义和再分类的?酸的定义:在水溶液中电离出的阳离子都是H+的化合物。

酸可以分为强酸与弱酸;或含氧酸与无氧酸;或一元酸与多元酸;或氧化性酸与非氧化性酸等;碱的定义:在水溶液中电离出的阴离子全是OH-的化合物。

碱可以分为强碱与弱碱;或一元碱与多元碱等。

盐的定义:由金属阳离子(或铵根离子)与酸根离子组成的化合物盐可以分为正盐与酸式盐;或可溶性盐与难容性盐等盐的溶解性:钾钠硝铵全都溶,盐酸不溶银亚汞;硫酸难容钡和铅,碳酸只溶钾钠铵;钙银硫酸盐微溶;亚硫酸盐似碳酸。

7. 常见物质俗名和化学式生石灰:CaO 熟石灰:Ca(OH)2 石灰石:CaCO3碱石灰:CaO+NaOH烧碱(苛性钠):NaOH 纯碱(苏打):Na2CO3小苏打:NaHCO38.分散系如何分类的?分类的标准是什么?分散系分为溶液、胶体和浊液;分类的标准是分散质粒子的直径大小:其中小于1-100nm属于溶液,1-100nm之间的属于胶体,大于100nm的属于浊液。

9.常见的胶体有哪些?云、烟、雾、牛奶、豆浆、河水、血液、有色玻璃等10.胶体有哪些性质?丁达尔效应、聚沉、电泳、渗析使胶体聚沉的方法有哪些?加热、搅拌、加入电解质溶液、加入胶粒带相反电荷的胶体。

化学高二第二章知识点归纳第一节:化学反应速率化学反应速率是指反应物消失或生成物产生的速率。

影响化学反应速率的因素有很多,包括浓度、温度、催化剂等。

浓度越高,反应速率越快;温度越高,反应速率越快;催化剂可以降低活化能,加速反应速率。

第二节:化学平衡化学反应达到平衡时,反应物的浓度不再发生显著变化。

平衡位置的移动可以通过改变反应物浓度、温度或压力来实现。

平衡常数是描述反应平衡程度的指标。

第三节:化学反应热力学化学反应热力学研究化学反应与能量的关系。

反应焓变(ΔH)表示化学反应过程中释放或吸收的热量。

正值表示吸热反应,负值表示放热反应。

根据热力学第一定律,能量守恒。

第四节:溶液的浓度溶液的浓度可以用质量分数、摩尔分数、摩尔浓度等表示。

溶液的浓度与溶解度有关,溶解度受温度、压力等因素影响。

溶液可以通过溶液的稀释、蒸发来改变其浓度。

第五节:酸碱滴定酸碱滴定是一种常用的化学分析方法,用于测定溶液中酸碱物质的浓度。

滴定过程中,滴定剂与被滴定物质发生反应,通过指示剂的变色点确定滴定终点,从而计算出被滴定物质的浓度。

第六节:电解电解是利用电流使电解质发生化学反应的过程。

电解可以分为电解质溶液电解和熔融态电解。

电解质溶液电解中,阳极发生氧化反应,阴极发生还原反应。

熔融态电解中,阳极产生气体,阴极产生金属。

第七节:氧化还原反应氧化还原反应是指物质的氧化和还原过程。

氧化是指物质失去电子,还原是指物质获得电子。

氧化还原反应可以通过电子的转移来实现。

第八节:电化学电化学研究电能与化学能的相互转化关系。

电池是将化学能转化为电能的装置,电解池则将电能转化为化学能。

在电化学过程中,阳极发生氧化反应,阴极发生还原反应。

以上是化学高二第二章的主要知识点归纳,通过对这些知识点的学习,可以更好地理解化学反应的速率、平衡、热力学、溶液浓度、酸碱滴定、电解、氧化还原反应以及电化学等内容。

这些知识点是进一步学习和理解化学的基础,也为解决实际问题提供了依据。

高中化学第二章如下:

1. 物质的量

1.1 物质的微观组成

①物质由分子、原子组成

②分子由原子组成

③原子由核和电子组成

1.2 物质的宏观性质

①质量、体积、密度等

1.3 物质的微观性质

①分子质量、摩尔质量、分子数等

1.4 阿伏伽德罗常数

①定义

②与物质的量的关系

1.5 物质的量的计算

①摩尔质量的计算

②物质的量、质量、摩尔质量之间的关系

2. 原子结构和元素周期表

2.1 原子的结构

①原子核的组成

②电子云的分布

2.2 原子的量子化描述

①波粒二象性

②不确定性原理

2.3 元素周期表的布局

①元素分区

②元素的周期和族

2.4 元素的周期性规律

①原子半径的变化规律

②电负性的变化规律

③第一电离能的变化规律

2.5 元素的金属性和非金属性变化规律

①电负性与金属性、非金属性的关系

②金属性和非金属性的变化规律。

化学选修二第二章知识点总结一、海水中的重要元素 - 钠和氯。

1. 钠的性质。

- 物理性质。

- 钠是一种银白色金属,质软,密度比水小(0.97g/cm^3),比煤油大,熔点低(97.81^∘C)。

- 化学性质。

- 与非金属反应。

- 与氧气反应:常温下4Na + O_2 = 2Na_2O(白色固体);加热时2Na+O_2{}Na_2O_2(淡黄色固体)。

- 与水反应。

- 2Na + 2H_2O=2NaOH + H_2↑,现象为钠浮在水面上(密度比水小)、熔成一个闪亮的小球(反应放热,钠熔点低)、在水面上四处游动(产生氢气推动)、发出嘶嘶的响声(反应剧烈)、溶液变红(生成氢氧化钠使酚酞变红)。

- 与酸反应。

- 2Na+2HCl = 2NaCl + H_2↑,钠先与酸中的氢离子反应。

- 与盐溶液反应。

- 如Na与CuSO_4溶液反应:2Na + 2H_2O=2NaOH + H_2↑,2NaOH+CuSO_4 = Cu(OH)_2↓+Na_2SO_4,总反应为2Na +2H_2O+CuSO_4=Cu(OH)_2↓+Na_2SO_4 + H_2↑。

2. 钠的化合物。

- 氧化钠和过氧化钠。

- 氧化钠(Na_2O)- 碱性氧化物,与水反应Na_2O + H_2O = 2NaOH;与二氧化碳反应Na_2O+CO_2 = Na_2CO_3;与酸反应Na_2O + 2HCl = 2NaCl + H_2O。

- 过氧化钠(Na_2O_2)- 与水反应2Na_2O_2+2H_2O = 4NaOH+O_2↑,反应中过氧化钠既是氧化剂又是还原剂。

- 与二氧化碳反应2Na_2O_2 + 2CO_2=2Na_2CO_3+O_2,可用于呼吸面具和潜水艇中氧气的来源。

- 碳酸钠和碳酸氢钠。

- 碳酸钠(Na_2CO_3)- 俗名纯碱、苏打。

白色粉末,易溶于水。

- 与酸反应Na_2CO_3+2HCl = 2NaCl + H_2O+CO_2↑(分步反应:Na_2CO_3+HCl = NaHCO_3+NaCl,NaHCO_3+HCl = NaCl + H_2O+CO_2↑)。

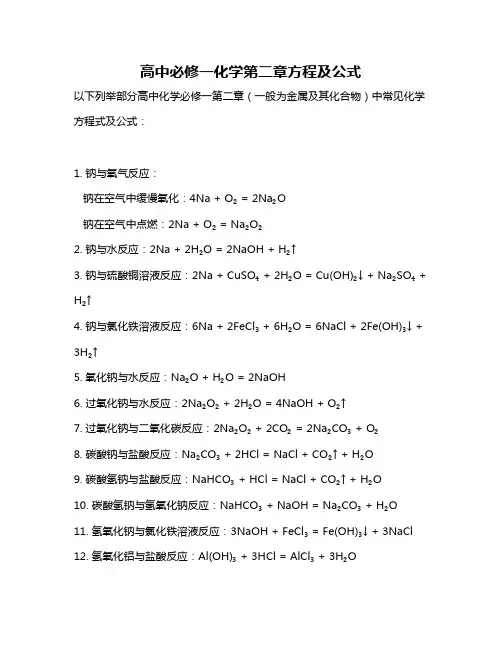

高中必修一化学第二章方程及公式以下列举部分高中化学必修一第二章(一般为金属及其化合物)中常见化学方程式及公式:1. 钠与氧气反应:钠在空气中缓慢氧化:4Na + O₂ = 2Na₂O钠在空气中点燃:2Na + O₂ = Na₂O₂2. 钠与水反应:2Na + 2H₂O = 2NaOH + H₂↑3. 钠与硫酸铜溶液反应:2Na + CuSO₄ + 2H₂O = Cu(OH)₂↓ + Na₂SO₄ + H₂↑4. 钠与氯化铁溶液反应:6Na + 2FeCl₃ + 6H₂O = 6NaCl + 2Fe(OH)₃↓ + 3H₂↑5. 氧化钠与水反应:Na₂O + H₂O = 2NaOH6. 过氧化钠与水反应:2Na₂O₂ + 2H₂O = 4NaOH + O₂↑7. 过氧化钠与二氧化碳反应:2Na₂O₂ + 2CO₂ = 2Na₂CO₃ + O₂8. 碳酸钠与盐酸反应:Na₂CO₃ + 2HCl = NaCl + CO₂↑ + H₂O9. 碳酸氢钠与盐酸反应:NaHCO₃ + HCl = NaCl + CO₂↑ + H₂O10. 碳酸氢钠与氢氧化钠反应:NaHCO₃ + NaOH = Na₂CO₃ + H₂O11. 氢氧化钠与氯化铁溶液反应:3NaOH + FeCl₃ = Fe(OH)₃↓ + 3NaCl12. 氢氧化铝与盐酸反应:Al(OH)₃ + 3HCl = AlCl₃ + 3H₂O13. 氢氧化铝与氢氧化钠溶液反应:Al(OH)₃ + NaOH = NaAlO₂ + 2H₂O14. 三价铁离子与氢氧根离子反应:Fe³⁺ + 3OH⁻ = Fe(OH)₃↓15. 二价铁离子与氢氧根离子反应:Fe²⁺ + 2OH⁻ = Fe(OH)₂↓16. 二价铁离子被氧化成三价铁离子:4Fe²⁺ + O₂ + 4H⁺ = 4Fe³⁺ + 2H₂O17. 二价铁离子被氯气氧化成三价铁离子:2Fe²⁺ + Cl₂ = 2Fe³⁺ + 2Cl⁻18. 二价铁离子被过氧化氢氧化成三价铁离子:2Fe²⁺ + H₂O₂ + 2H⁺ =2Fe³⁺ + 2H₂O19. 三价铁离子与硫氰根离子反应:Fe³⁺ + 3SCN⁻= Fe(SCN)₃以上信息仅供参考,如需高中化学必修一第二章的完整内容,建议查阅高中化学教材或教辅。

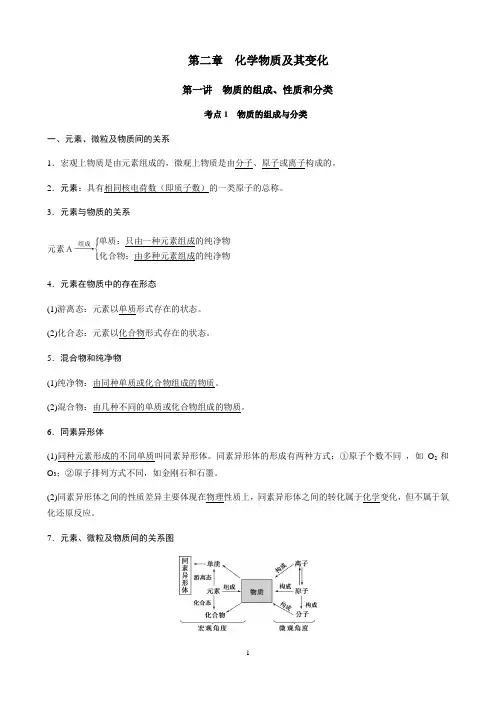

第二章 化学物质及其变化第一讲 物质的组成、性质和分类考点1 物质的组成与分类一、元素、微粒及物质间的关系1.宏观上物质是由元素组成的,微观上物质是由分子、原子或离子构成的。

2.元素:具有相同核电荷数(即质子数)的一类原子的总称。

3.元素与物质的关系元素A――→组成⎩⎪⎨⎪⎧单质:只由一种元素组成的纯净物化合物:由多种元素组成的纯净物4.元素在物质中的存在形态(1)游离态:元素以单质形式存在的状态。

(2)化合态:元素以化合物形式存在的状态。

5.混合物和纯净物(1)纯净物:由同种单质或化合物组成的物质。

(2)混合物:由几种不同的单质或化合物组成的物质。

6.同素异形体(1)同种元素形成的不同单质叫同素异形体。

同素异形体的形成有两种方式:①原子个数不同 ,如O 2和O 3;②原子排列方式不同,如金刚石和石墨。

(2)同素异形体之间的性质差异主要体现在物理性质上,同素异形体之间的转化属于化学变化,但不属于氧化还原反应。

7.元素、微粒及物质间的关系图二、物质的分类1.交叉分类法——从不同角度对物质进行分类(如图为氧化物的分类)2.树状分类法——按不同层次对物质进行逐级分类,各层之间属于包含关系。

考点2物质的性质与变化一、物质的性质与变化二、单质、氧化物、酸、碱、盐的转化关系1.理解物质转化关系图2.形成转化关系一条线:(氢化物→)单质→氧化物→酸或碱→盐。

三、化学反应的分类化学反应⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧按反应物、生成物种类及数目多少分为⎩⎪⎨⎪⎧化合反应分解反应置换反应复分解反应按反应中有无离子参与分为⎩⎪⎨⎪⎧离子反应非离子反应按反应中有无电子转移分为⎩⎪⎨⎪⎧氧化还原反应非氧化还原反应按反应进行的程度和方向分为⎩⎪⎨⎪⎧可逆反应不可逆反应按反应的能量变化分为⎩⎪⎨⎪⎧吸热反应放热反应四、物质变化中的“三馏”“四色”“五解”和“十八化”归类考点3分散系与胶体一、分散系1.概念:把一种(或多种)物质(分散质)分散在另一种(或多种)物质(分散剂)中所得到的体系。

初中化学第二章讲解教案教学目标:1. 让学生了解分子、原子和离子的概念及其性质。

2. 让学生掌握原子结构,了解原子核和核外电子的分布。

3. 培养学生运用化学知识解释生活中现象的能力。

教学内容:1. 分子、原子和离子的概念及其性质。

2. 原子结构,原子核和核外电子的分布。

3. 生活中的化学现象。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 通过日常生活中的一些现象,如水的沸腾、气体的膨胀等,引导学生思考这些现象背后的微观粒子是什么。

2. 学生分享思考结果,教师总结并引入本章主题——分子、原子和离子。

二、分子、原子和离子的概念及其性质(15分钟)1. 分子:由两个或更多原子通过化学键连接而成的粒子,具有独特的化学性质。

2. 原子:物质的最小粒子,由原子核和核外电子组成,具有特定的原子序数和质量数。

3. 离子:带电的原子或分子,由于核外电子的数目发生了变化,使微粒带电,从而形成离子。

三、原子结构,原子核和核外电子的分布(15分钟)1. 原子核:由质子和中子组成,质子数决定了元素的种类,中子数可以相同或不同。

2. 核外电子:原子核外的电子云,分布在不同的能级上,最外层的电子数决定了元素的化学性质。

四、生活中的化学现象(15分钟)1. 举例说明分子、原子和离子的存在和作用,如水的沸腾、酸碱反应等。

2. 学生分组讨论,分享自己生活中观察到的化学现象,并尝试用所学的知识解释。

五、总结和作业(5分钟)1. 教师总结本章主要内容,强调分子、原子和离子的概念及其性质。

2. 布置作业:要求学生结合生活实际,选取一个化学现象,用所学知识进行解释。

教学评价:1. 课堂参与度:学生积极参与课堂讨论和实验操作。

2. 作业完成情况:学生能够结合生活实际,运用所学知识解释化学现象。

3. 测试成绩:学生能够在测试中正确回答有关分子、原子和离子的概念及其性质的问题。

化学必修一第二章知识点总结第二章化学反应及能量变化2.1 化学反应的描述1. 化学反应的定义化学反应是指物质之间发生化学变化,产生新的物质的过程。

在化学反应中,原有物质的化学键破裂并重新排列,形成新的物质。

2. 化学方程式化学方程式是用化学式表示的化学反应过程。

化学反应的起始物质叫做反应物,产物是由反应得到的新物质。

3. 化学方程式的平衡化学方程式必须满足物质守恒和电荷守恒的要求,反应物和产物的物质量必须相等。

当反应物和产物的物质量不等时,需要进行平衡处理,使得反应方程式满足物质守恒原理。

4. 配平化学方程式的方法通过调整反应物和产物的系数,使得反应物和产物的物质量相等,从而达到化学方程式的平衡,这个过程叫做配平化学方程式。

5. 化学方程式的表示方法化学方程式可以用文字描述,也可以用化学式和化学符号来表示。

在化学方程式中,反应物和产物之间用箭头表示反应方向,反应条件和催化剂用在反应方程式的上下标表示。

2.2 化学反应中的能量变化1. 化学反应中的能量变化化学反应中的能量变化包括放热反应和吸热反应。

放热反应是指化学反应中释放出能量,反应过程温度升高的反应。

吸热反应是指化学反应中吸收能量,反应过程温度降低的反应。

2. 化学反应中的焓变化焓是能量的一种表现形式,称为热化学基本量。

焓变是指化学反应中物质焓值的变化。

焓变可以分为焓增、焓减和焓无变化三种情况。

3. 化学反应中的热变化化学反应中的热变化可以通过反应物和产物的焓值来计算。

当焓增时表示放热反应,焓减时表示吸热反应。

物质的焓变化是其宏观性质的反映。

4. 化学反应的热效应化学反应的热效应是指化学反应在恒压下的焓变化。

热效应可以用来判断反应的放热或是吸热,以及反应的放热或吸热程度。

5. 化学反应的热化学图表示化学反应的热化学图是指用焓数值和反应物质量的关系对化学方程式进行定量描述。

热化学图可以通过焓变计算反应物质和产物的热变化。

2.3 化学能及化学反应的能量变化1. 化学反应的能量来源化学反应的能量来源于原子和分子之间的化学键。

化学必修二第二章知识点提纲化学必修二第二章:溶液的稀释与溶液的配制

一、溶液的浓度计算

1. 浓度的定义及计算公式

2. 溶液的质量浓度计算

3. 溶液的体积浓度计算

4. 原子浓度和物质容积浓度的关系

二、溶液的稀释

1. 稀释的概念

2. 稀释计算方法

3. 稀释后浓度的确定

三、溶液的配制

1. 配制溶液的条件与方法

2. 化学药品的常用浓度单位

3. 溶质与溶液质量的关系

四、溶液的稀释与溶液的配制的实验操作

1. 配制稀溶液的实验操作步骤

2. 稀溶液的制备方法

3. 溶液的配制与实验操作的注意事项

五、溶液的稀释与溶液的配制的实际应用

1. 实际应用中的浓度计算

2. 实际应用中的稀释和配制实验操作

六、溶液的稀释与溶液的配制的相关实验

1. 浓度的测定实验

2. 体积浓度的测定实验

3. 稀释与配制实验的设计与实施

七、溶液的配制的实验数据处理与分析

1. 实验数据的收集与整理

2. 实验数据的处理与分析

3. 结果的讨论与总结

八、溶液的稀释与溶液的配制的实验报告

1. 实验报告的写作要求

2. 实验结果的呈现

3. 实验过程的描述

4. 结论的总结与讨论。

第二单元 我们周围的空气第一节 空气一、 拉瓦锡测定空气成分的实验二百多年前,法国化学家拉瓦锡通过实验,得出了空气由氧气和氮气组成,其中氧气约占空气总体积的1/5的结论。

实验中涉及的化学方程式有:2Hg+O 22HgO 和2HgO2Hg+O 2↑。

二、 测定空气中氧气含量的实验【实验原理】4P+5O 22P 2O 5【实验装置】如右图所示。

弹簧夹关闭。

集气瓶内加入少量水,并做上记号。

【实验步骤】① 连接装置,并检查装置的气密性。

② 点燃燃烧匙内的红磷,立即伸入集气瓶中,并塞紧塞子。

③ 待红磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹。

【实验现象】① 红磷燃烧,产生大量白烟;② 放热;③ 冷却后打开弹簧夹,水沿着导管进入集气瓶中,进入集气瓶内水的体积约占集气瓶空气总体积的1/5。

【实验结论】① 红磷燃烧消耗空气中的氧气,生成五氧化二磷固体;② 空气中氧气的体积约占空气总体积的1/5。

【注意事项】1. 红磷必须过量。

如果红磷的量不足,集气瓶内的氧气没有被完全消耗,测量结果会偏小。

2. 装置气密性要好。

如果装置的气密性不好,集气瓶外的空气进入集气瓶,测量结果会偏小。

3. 导管中要注满水。

否则当红磷燃烧并冷却后,进入的水会有一部分残留在试管中,导致测量结果偏小。

4. 冷却后再打开弹簧夹,否则测量结果偏小。

5. 如果弹簧夹未夹紧,或者塞塞子的动作太慢,测量结果会偏大。

6. 在集气瓶底加水的目的:吸收五氧化二磷。

7. 不要用木炭或硫代替红磷!原因:木炭和硫燃烧尽管消耗气体,但是产生了新的气体,气体体积不变,容器内压强几乎不变,水面不会有变化。

8. 如果预先在集气瓶内放入氢氧化钠溶液,就可以用木炭或硫代替红磷进行实验。

9. 不要用镁代替红磷!原因:镁在空气中燃烧时能与氮气和二氧化碳发生反应,这样不仅消耗氧气,还消耗了氮气和二氧化碳,使测量结果偏大。

三、 空气的成分气体 氮气 氧气 稀有气体 二氧化碳 其他气体和杂质体积分数78%21%0.94%0.03%0.03%四、混合物和纯净物混合物纯净物定义 两种或多种物质混合而成的物质叫混合物。

只由一种物质组成的物质叫纯净物。

特点混合物的各种成分之间没有发生化学反应,它们持着原来的性质。

物可以用化学式来表示。

但是,绝对纯净的物质的。

常见实例、溶液、合金、加碘盐、天然气、自来水、矿泉化学式表示的所有物质混合物、水蒸气、铜锈也是纯净物五、空气是一种宝贵的资源1.氮气【物理性质】无色无味的气体,不易溶于水,密度比空气的密度略小。

【化学性质】化学性质不活泼,一般情况下不能支持燃烧,不能供给动植物呼吸。

【用途】①制硝酸和化肥的重要原料(这一点可以证明空气中含有氮气);②用作保护气(焊接金属时作保护气、灯泡充氮延长使用寿命、食物充氮防腐);③医疗上在液氮冷冻麻醉条件下做手术;④超导材料在液氮的低温条件下显示超导性能。

2.稀有气体(氦、氖、氩、氪、氙的总称)【物理性质】没有颜色,没有气味的气体,难溶于水。

通电时能发出不同颜色的光。

【化学性质】化学性质很不活泼。

所以稀有气体又叫做惰性气体。

【用途】①用作保护气(焊接金属时作保护气、灯泡中充入稀有气体使灯泡耐用);②用作光源(如航标灯、强照明灯、闪光灯、霓虹灯等);③用于激光技术;④氦气可作冷却剂;⑤氙气可作麻醉剂。

六、空气污染和防治1.空气污染的污染物是有害气体和烟尘。

污染源包括煤、石油等化石燃料燃烧产生的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳(三大有害气体),还包括工业废气等方面。

2.计入空气污染指数的项目为:二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮、可吸入颗粒物和臭氧等。

3.空气污染的危害:造成世界三大环境问题(温室效应、臭氧层破坏、酸雨)、损害人体健康、破坏生态平衡、影响作物生长、破坏生态平衡等。

4.防治空气污染:加强大气质量监测;改善环境状况;减少使用化石燃料;使用清洁能源;积极植树、造林、种草;禁止露天焚烧垃圾等。

七、绿色化学绿色化学又称环境友好化学,其核心是利用化学原理从源头上消除污染。

绿色化学的主要特点是:① 充分利用资源和能源,采用无毒、无害的原料;② 在无毒、无害的条件下进行反应,以减少向环境排放废物;③ 提高原子的利用率,力图使所有作为原料的原子都被产品所消纳,实现“零排放”;④ 生产有利于环境保护、社区安全和人体健康的环境友好的产品。

第二节氧气一、氧气的性质【物理性质】密度略大于空气的密度。

不易溶于水。

气态的氧是无色无味的,氧气在零下183℃时变成淡蓝色液体,在零下218摄氏度时变成淡蓝色雪花状固体。

【化学性质】氧气化学性质比较活泼。

氧气具有助燃性和氧化性。

二、氧气的检验方法:把一根带火星的木条伸入集气瓶中,如果带火星的木条复燃,证明是氧气。

三、氧气与常见物质发生的反应物质反应现象化学方程式(表达式)磷大量白烟、放热4P+5O2P2O52炭在空气中燃烧时持续红热,无烟无焰;木炭在氧气中剧烈燃烧,并发木炭C+O2CO2热、生成能使澄清石灰水变浑浊的气体硫空气中燃烧发出淡蓝色火焰,在氧气中燃烧发出蓝紫色火焰 热、生成有刺激性气味的气体S+ O 2SO 2 氢气净的氢气在空气中燃烧,产生淡蓝色火焰 热、生成能使无水硫酸铜变蓝的液体2H 2+O 22H 2O 铁 氧气中剧烈燃烧,火星四射,放热,生成黑色固体 3Fe+2O 2Fe 3O 4铝氧气中燃烧,发出耀眼的白光,放热,生成白色固体 4Al+3O 22Al 2O 3空气中与氧气反应,表面形成致密的氧化膜 4Al+3O 2=2Al 2O 3 镁 空气中燃烧,发出耀眼的白光、放热、生成白色粉末 2Mg+O 22MgO 铜 的固体逐渐变成黑色 2Cu+O 22CuO 汞 色液体逐渐变成红色2Hg+O 22HgO 一氧化碳 蓝色火焰,放热,生成能使澄清石灰水变浑浊的气体2CO+O 22CO 2 甲烷 明亮的蓝色火焰,放热,产生能使无水硫酸铜变蓝的液体,生成能使澄清变浑浊的气体 CH 4+2O 2CO 2+2H 2O 蜡烛 发出白光,放热,产生能使无水硫酸铜变蓝的液体,生成能使澄清石灰水的气体石蜡+氧气水+二氧化碳四、 探究实验 1. 木炭燃烧实验【实验操作】用坩埚钳夹取一小块木炭,在酒精灯上加热到发红,插入到盛有集气瓶的氧气中(由瓶口向下缓慢插入),观察木炭在氧气里燃烧的现象。

燃烧停止后,取出坩埚钳,向集气瓶中加入少量澄清的石灰水,振荡,观察现象。

【实验现象】木炭在空气中燃烧时持续红热,无烟无焰;在氧气中燃烧更旺,发出白光。

向集气瓶中加入少量澄清的石灰水后,澄清的石灰水变浑浊。

【化学方程式】C+O 2CO 2【注意事项】木炭应该由上向下缓慢伸进盛有氧气的集气瓶中,原因:为了保证有充足的氧气支持木炭燃烧,防止木炭燃烧生成的二氧化碳使木炭熄灭,确保实验成功。

2. 硫燃烧实验【实验操作】在燃烧匙里放少量硫,在酒精灯上点燃,然后把盛有燃着硫的燃烧匙由上向下缓慢伸进盛有氧气的集气瓶中,分别观察硫在空气中和在氧气中燃烧的现象。

【实验现象】硫在空气中燃烧发出淡蓝色火焰,在氧气中燃烧发出蓝紫色火焰。

生成一种有刺激性气味的气体。

【化学方程式】S+ O 2SO 2【注意事项】在集气瓶中加入少量的氢氧化钠溶液,可以吸收有毒的二氧化硫,防止造成空气污染。

3. 细铁丝在氧气中燃烧的实验【实验操作】把光亮的细铁丝盘成螺旋状,下端系一根火柴,点燃火柴,待火柴快燃尽时,由上向下缓慢插入盛有氧气的集气瓶中(集气瓶底部要先放少量水或铺一薄层细沙)。

【实验现象】细铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,生成一种黑色固体。

【化学方程式】3Fe+2O 2Fe 3O 4【注意事项】① 用砂纸把细铁丝磨成光亮的银白色,是为了除去细铁丝表面的杂质。

② 将细铁丝盘成螺旋状,是为了增大细铁丝与氧气的接触面积。

③ 把细铁丝绕在火柴上,是为了引燃细铁丝,使细铁丝的温度达到着火点。

④ 待火柴快燃尽时才缓慢插入盛有氧气的集气瓶中,是为了防止火柴燃烧时消耗氧气,保证有充足的氧气与细铁丝反应。

⑤ 由上向下缓慢伸进盛有氧气的集气瓶中是为了防止细铁丝燃烧时放热使氧气从集气瓶口逸出,保证有充足的氧气与细铁丝反应。

⑥ 集气瓶里要预先装少量水或在瓶底铺上一薄层细沙,是为了防止灼热的生成物溅落使集气瓶瓶底炸裂。

五、 化合反应和分解反应1. 化合反应:由两种或两种以上物质生成另一种物质的反应。

2. 分解反应:由一种反应物生成两种或两种以上其他物质的反应叫做分解反应。

3. 化合反应的特点是“多变一”,分解反应的特点是“一变多”。

六、 氧化反应1. 氧化反应:物质跟氧发生的反应属于氧化反应。

它不属于基本反应类型。

2. 氧化还原反应与四大基本反应的关系:3. 氧化反应包括剧烈氧化和缓慢氧化。

剧烈氧化会发光、放热,如燃烧、爆炸;缓慢氧化放热较少,但不会发光,如动植物呼吸、食物的腐败、酒和醋的酿造、农家肥料的腐熟等。

第三节 制取氧气一、 气体制取装置 1. 气体发生装置⏹ 加热固体制备气体的装置(见上图①)◆ 反应物和反应条件的特征:反应物都是固体,反应需要加热。

◆ 装置气密性的检查方法:将导气管的出口浸没在水中,双手紧握试管。

如果水中出现气泡,说明装置气密性良好。

(原理:气体的热胀冷缩) ◆ 加热时的注意事项:● 绝对禁止向燃着的酒精灯内添加酒精。

● 绝对禁止用燃着的酒精灯引燃另一只酒精灯。

● 禁止用嘴吹灭酒精灯。

加热结束时,酒精灯的火焰应该用灯帽盖灭。

氧化反应 复分解反应置换反应 化合反应 分解反应●铁夹应夹在试管的中上部,大约是距试管口1/3处。

●药品要斜铺在在试管底部,便于均匀受热。

●试管口要略向下倾斜,防止冷凝水回流热的试管底部使试管炸裂。

●试管内导管应稍露出胶塞即可。

如果太长,不利于气体排出。

●停止反应时,应先把导管从水槽中移出,再熄灭酒精灯,防止水槽中的水被倒吸入热的试管中,使试管炸裂。

◆选择装置时,要选择带有橡皮塞的弯管。

⏹固液混合在常温下反应制备气体的装置(见上图②)◆反应物和反应条件的特征:反应物中有固体和液体,反应不需要加热。

◆装置气密性的检查方法:在导管出口处套上橡皮塞,用弹簧夹夹紧橡皮塞,从漏斗中加水。

如果液面稳定后水面不下降,则表明装置气密性良好。

◆要根据实际情况选择(a)(b)(c)(d)四种装置。

●装置(a)的特点:装置简单,适用于制取少量的气体;容易造成气体泄漏,增加药品不太方便。

●装置(b)的特点:便于随时添加药品。

●装置(c)的特点:可以控制反应速率。

●装置(d)的特点:可以控制反应的发生和停止。

(希望停止反应时,用弹簧夹夹住橡皮管。

这时由于试管内的气压大于外界大气压,试管内的液面会下降)◆如果使用长颈漏斗,注意长颈漏斗的下端管口应插入液面以下,形成液封,防止生成的气体从长颈漏斗逸出。

使用分液漏斗时无需考虑这个问题。