感染性心内膜炎的常识

- 格式:ppt

- 大小:427.50 KB

- 文档页数:5

感染性心内膜炎患者健康教育

1.疾病知识:感染性心内膜炎为心脏内膜表面的微生物感染,伴赘生物形成。

赘生物为大小不等、形状不一的血小板和纤维素团块,内含大量微生物和少量炎症细胞。

感染性心内膜炎主要表现为发热、栓塞、迁移性脓肿、心力衰竭,体检可能会发现如心脏杂音、皮下出血、眼底病变等。

2.饮食:给予高热量、高蛋白、丰富维生素的清淡易消化饮食,及时补充水分,以补充发热时的机体消耗。

伴有心力衰竭者,控制盐和水的摄入。

保持大便通畅,切记勿用力排便,以防栓子脱落,引起栓塞。

加强口腔护理,防止感染。

3.休息和活动:以卧床休息为主,避免劳累。

心脏超声显示有巨大或疏松赘生物时应绝对卧床休息,防止赘生物脱落引起栓塞。

护士协助做好生活护理,保持病室及床单元的清洁,必要时协助患者做被动肢体活动。

4.检查指导:血培养为确诊本病的主要检查手段,抽血量相对较多,且需反复多次抽血,但对身体基本无损害,请不必担心。

还需注意体温变化,每日测四次体温。

5.用药指导:应严格遵医嘱按时按量按疗程使用抗生素,以维持稳定的血药浓度,请不要随意更改使用时间。

一般疗程为4-6周。

积极配合治疗。

疾病名:感染性心内膜炎英文名:infective endocarditis缩写:IE别名:传染性心内膜炎疾病代码:ICD:I33.0概述:心内膜炎(endocarditis)指各种原因引起的心内膜炎症病变,常累及心脏瓣膜,也可累及室间隔缺损处、心内壁内膜或未闭动脉导管、动静脉瘘等处,按原因可分为感染性和非感染性两大类,非感染性心内膜炎包括:风湿性心内膜炎、类风湿性心内膜炎、系统性红斑狼疮性心内膜炎、新生儿急性症状性心内膜炎等,此处主要阐述感染性心内膜炎。

感染性心内膜炎(infective endocarditis)在过去常分为急性和亚急性两个类型。

急性者多发生于原无心脏病的患儿,侵入细菌毒力较强,起病急骤,进展迅速,病程在6 周以内。

亚急性者多在原有心脏病的基础上感染毒力较弱的细菌,起病潜隐,进展相对缓慢,病程超过6 周。

由于抗生素的广泛应用,本病的病程已延长,临床急性和亚急性难以截然划分,致病微生物除了最常见的细菌外,尚有真菌、衣原体、立克次体及病毒等。

近年来随着新型抗生素的不断出现,外科手术的进步,感染性心内膜炎死亡率已显著下降,但由于致病微生物的变迁,心脏手术和心导管检查的广泛开展,长期静脉插管输液的增多等因素,本病的发病率并无显著下降。

流行病学:感染性心内膜炎的发病率为每年 1.7/10 万~4.2/10 万。

国外报道,20 世纪30 年代感染性心内膜炎占住院患儿的1/4500,80 年代占1/1280,其他报道为1/500~1/1000。

国内,重庆医科大学儿童医院1964~1999 年共收治感染性心内膜炎 72 例,年收治2 例,其中前20 年年收治1.7 例,后16 年年收治2.3 例。

广东省心血管病研究所总结1957~1966 年感染性心内膜炎,占同期住院患儿的 1/1133,1967~1976 年为1/568,1977~1986 年为1/225,提示近年来感染性心内膜炎的发病率有增加趋势。

感染性心内膜炎感染性心内膜炎(Infective Endocarditis,IE)是一种细菌、真菌等生物体感染心脏内膜(包括瓣膜、心脏壁等部位)的严重疾病。

它的发病率比较低,但患者可因心律失常、心功能不全、脓毒症等并发症而导致死亡。

因此,对该病的早期诊断和治疗具有重要意义。

本文将介绍感染性心内膜炎的病因、症状、诊断和治疗等相关内容。

病因感染性心内膜炎是由各种病原体(如细菌、真菌、螺旋体等)感染心内膜而引起的。

其中细菌感染占据感染性心内膜炎主要病因的大部分比例。

在细菌感染中,Staphylococcus aureus和Streptococcus viridans是最常见的病原菌;出现在院内的情况下,革兰阴性桥形菌是更常被检测到的病原菌。

而口腔里的细菌,如链球菌、放线菌、脆弱革兰阴性杆菌等,也是引起该病的常见病原菌。

此外,病毒、真菌和寄生虫等生物体也可引起该病的发生。

症状感染性心内膜炎的症状多种多样。

初期常表现为寒战、高热、关节疼痛,严重者可出现心脏杂音。

进一步发展,病人会感到全身乏力、食欲减退、体重减轻,并可能出现脾脏、肾脏、肺部、神经系统等器官受损。

在心脏内膜长时间受到感染的情况下,长出的细菌和菌株,可以脱落并进入血液循环系统,形成携带菌;细菌透过血管抵达肺部,引起败血症或者肺炎等。

症状的严重程度与病原菌、感染部位的不同而异。

诊断感染性心内膜炎的诊断需要进行多方面的检查。

常规检查包括病史记录、体格检查、血常规及生化检查、心电图和胸部X线辅助检查等。

若病人患病比较严重,还需进行心脏超声检查、尿液、痰、脑脊液或其他分泌物细菌培养等检查,这些检查可以明确出病原菌、病变部位、发展程度和感染的类型等。

此外,心脏CT或核磁共振(Magnetic Resonance Imaging,MRI)检查也可以确定感染部位,特别是在传统超声检查无法获得明确结果时更可以调整治疗方案。

感染性心内膜炎的确诊需要结合病史、症状、签证和影像学检查等综合诊断。

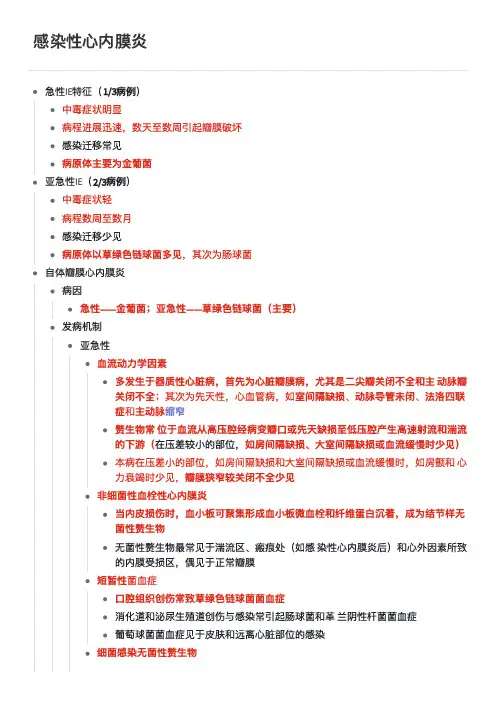

感染性⼼内膜炎急性IE特征(1/3病例)中毒症状明显病程进展迅速,数天⾄数周引起瓣膜破坏感染迁移常⻅病原体主要为⾦葡菌亚急性IE(2/3病例)中毒症状轻病程数周⾄数⽉感染迁移少⻅病原体以草绿⾊链球菌多⻅,其次为肠球菌⾃体瓣膜⼼内膜炎病因急性——⾦葡菌;亚急性——草绿⾊链球菌(主要)发病机制亚急性⾎流动⼒学因素多发⽣于器质性⼼脏病,⾸先为⼼脏瓣膜病,尤其是⼆尖瓣关闭不全和主动脉瓣关闭不全;其次为先天性,⼼⾎管病,如室间隔缺损、动脉导管未闭、法洛四联症和主动脉缩窄赘⽣物常位于⾎流从⾼压腔经病变瓣⼝或先天缺损⾄低压腔产⽣⾼速射流和湍流的下游(在压差较⼩的部位,如房间隔缺损、⼤室间隔缺损或⾎流缓慢时少⻅)本病在压差⼩的部位,如房间隔缺损和⼤室间隔缺损或⾎流缓慢时,如房颤和⼼⼒衰竭时少⻅,瓣膜狭窄较关闭不全少⻅⾮细菌性⾎栓性⼼内膜炎当内⽪损伤时,⾎⼩板可聚集形成⾎⼩板微⾎栓和纤维蛋⽩沉着,成为结节样⽆菌性赘⽣物⽆菌性赘⽣物最常⻅于湍流区、瘢痕处(如感染性⼼内膜炎后)和⼼外因素所致的内膜受损区,偶⻅于正常瓣膜短暂性菌⾎症⼝腔组织创伤常致草绿⾊链球菌菌⾎症消化道和泌尿⽣殖道创伤与感染常引起肠球菌和⾰兰阴性杆菌菌⾎症葡萄球菌菌⾎症⻅于⽪肤和远离⼼脏部位的感染细菌感染⽆菌性赘⽣物草绿⾊链球菌从⼝腔进⼊⾎流的机会频繁,黏附性强,因⽽成为亚急性感染性⼼内膜炎的最常⻅致病菌赘⽣物由内及外分别是⽩⾊⾎栓、细菌层、红⾊⾎栓急性病理⼼内感染和局部扩散赘⽣物碎⽚脱落致栓塞⾎源性播散免疫系统激活脾⼤肾⼩球肾炎关节炎、⼼包炎和微⾎管炎临床表现发热最常⻅的症状,除有些⽼年或⼼、肾衰竭重症病⼈外,⼏乎均有发热⼼脏杂⾳瓣膜损害所致的新的或增强的杂⾳主要为关闭不全的杂⾳,尤以主动脉瓣关闭不全多⻅周围体征淤点指和趾甲下线状出⾎Roth斑,视⽹膜的卵圆形出⾎斑,其中⼼呈⽩⾊,多⻅于亚急性感染Osler结节,为指和趾垫出现的豌⾖⼤的红紫⾊痛性结节,多⻅于亚急性感染Janeway损害,为⼿掌和⾜底处直径1~4mm的⽆痛性出⾎红斑,主要⻅于急性病⼈动脉栓塞在有左向右分流的先天性⼼⾎管病或右⼼内膜炎时,肺循环栓塞常⻅感染的⾮特异性症状脾⼤贫⾎并发症⼼脏⼼⼒衰竭为最常⻅的并发症,最为严重的并发症主要由瓣膜关闭不全所致,主动脉瓣受损者最常发⽣(75%), 其次为⼆尖瓣(50% )和三尖瓣(19% )⼼肌脓肿急性⼼肌梗死化脓性⼼包炎⼼肌炎细菌性动脉瘤常⻅于亚急性感染性⼼内膜炎迁移性脓肿神经系统脑栓塞脑细菌性动脉瘤脑出⾎中毒性脑病,可有脑膜刺激征脑脓肿化脓性脑膜炎肾脏肾动脉栓塞和肾梗死弥漫性肾⼩球肾炎(免疫复合物)实验室和其他检查常规检验尿液⾎液亚急性者正⾊素性正细胞性贫⾎常⻅,⽩细胞计数正常或轻度升⾼,分类计数轻度核左移急性者常有⾎⽩细胞计数增⾼和明显核左移。

急性感染性心内膜炎的健康宣教1.了解感染性心内膜炎的病因和传播途径:感染性心内膜炎通常由细菌进入血液循环并沉积在心瓣膜或心脏内膜上引起感染。

这些细菌可以通过口腔、皮肤、呼吸道等渠道进入体内。

因此,保持良好的口腔卫生和皮肤清洁非常重要。

2.保持良好的口腔卫生:定期刷牙、使用牙线和进行口腔清洁有助于预防感染性心内膜炎的发生。

牙医每年进行一次深层洁牙和清除菌斑等也是有帮助的。

3.预防皮肤感染:保持皮肤清洁干燥,使用消毒剂清洁伤口,定期更换胶贴和敷料。

4.提高免疫力:保持健康的生活方式,包括均衡的饮食、充足的睡眠、定期运动和避免生活压力。

5.密切监测已有病症:对于已经有心脏疾病或存在心脏瓣膜病变的患者来说,密切监测自身症状的变化非常重要。

定期进行身体检查,心脏超声波等检查可以帮助及早发现异常。

6.口腔手术前预防:如果需要进行口腔手术,如拔牙或根管治疗,患者需要注射抗生素。

在手术前几小时服用一次,以预防细菌感染。

7.及时治疗感染:对于已经出现感染性心内膜炎症状的患者,应及时就医接受抗生素治疗。

治疗方案通常根据具体情况制定,建议患者按医生的指导进行治疗。

8.遵循医生的建议:患者和家属应积极配合医生的治疗计划,按时服药,不擅自中断治疗。

同时,定期复查以及遵循医生的建议进行康复训练。

9.注意个人卫生:保持良好的个人卫生习惯,包括经常洗手、避免接触易感染的人群、减少公共场所的停留时间。

10.定期检查心脏功能:定期接受心脏超声波和心电图检查,以了解心脏功能的变化。

如果有必要,还可以进行其他心脏相关检查。

急性感染性心内膜炎是一种严重的心脏疾病,预防和控制非常重要。

通过以上的健康宣教,患者和家属可以更好地了解并采取相应措施预防和治疗该疾病。

同时,建议在发现任何不适症状或心脏相关问题时及时就医,以便及早诊断和治疗。