莫扎特《安魂曲》赏析

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:6

莫扎特安魂曲解析莫扎特的安魂曲,全名为《尊荣大安魂曲(Requiem Mass in D minor, K. 626)》,是他生前最后的作品之一,也是最为著名的作品之一。

这部乐曲创作于莫扎特生命的最后几个月,但遗憾的是,他未能完成这部作品,只完成了乐曲的前两个节奏。

莫扎特的安魂曲由莫扎特的学生弗兰茨·克塞勒(Franz Xaver Süssmayr)在莫扎特去世后完成。

莫扎特的安魂曲是一部音乐上极具震撼力和情感表达力的作品。

这部沉郁而庄严的乐曲以拉丁文的宗教词汇描绘了一个传统的安魂弥撒的结构,包括九个部分:序曲(Introitus)、哀歌(Kyrie)、断罪(Dies Irae)、东方大驾光临(Tuba Mirum)、灵魂之余(Rex Tremendae)、哀歌(Recordare)、末日审判(Confutatis)、安魂(Lacrimosa)、拯救归于恩典(Domine Jesu)和圣洗(Sanctus)。

在这部作品中,莫扎特以其丰富的和声色彩和精湛的曲调展示了他的天才作曲才华。

强烈的情感表达和典雅的旋律让这部作品成为了乐坛的经典之一。

乐曲中充满了痛苦、悔恨、愤怒以及渴望得到永恒宽恕的复杂情感。

莫扎特的安魂曲被认为是西方古典音乐历史上最重要的作品之一。

它不仅是莫扎特生前最伟大的遗产,也是一部启示了无限灵感的作品。

这部乐曲的悲壮和宗教意义超越了莫扎特个人的生命,成为了一部永恒的经典。

莫扎特的安魂曲不仅仅是一部音乐作品,它深深触动了人们的灵魂。

它向我们展示了生命和死亡的矛盾,以及对于死亡的永恒追寻。

它让我们反思生命的意义,思考人类存在的无常和脆弱。

无论是对于音乐家、音乐爱好者还是对于普通听众来说,莫扎特的安魂曲都是一部不容错过的经典之作。

从莫扎特《安魂曲》看古典主义时期的合唱莫扎特的《安魂曲》是古典主义时期合唱作品重要代表之一,不仅代表了莫扎特的创作风格,充分体现了古典主义时期宗教合唱的风格特征。

本文结合莫扎特的生平,莫扎特创作《安魂曲》的历史背景对《安魂曲》进行分析研讨,并追溯合唱发展的历史,进而研究古典主义时期合唱发展过程中的重要特征。

首先,文章简要介绍了莫扎特以及创作《安魂曲》的历史背景,并结合具体谱例对《安魂曲》进行分析研究,然后是阐述古典主义时期合唱的历史背景,介绍莫扎特与海顿,贝多芬紧密的联系。

最后通过莫扎特《安魂曲》与海顿和贝多芬的作品进行比较研究寻找共通点进而总结出古典主义时期合唱发展变化过程中所呈现的特征。

在音乐史上,有“五大《安魂曲》”之说,包括莫扎特、凯鲁比尼、柏辽兹、威尔第、福雷,音乐会上演奏得最多的是莫扎特和威尔第的《安魂曲》。

如果要一位略通音乐的人说出历史上最出名的《安魂曲》,恐怕十有八九的回答也不出其右。

莫扎特的《安魂曲》采用了德文歌词,但是根据通用的规则,莫扎特也在乐曲上填写了拉丁文歌词。

第一段《进堂咏》类似于序曲,大管和圆号开始了庄重的引奏,合唱唱出了“望主赐彼安息并以灵光承照”——这段音乐非常感人。

第二段合唱《慈悲经》以十分壮丽的赋格曲式展开,因为莫扎特把前两部分完全以交响化的曲式创作,所以听起来非常地恢宏、庄严。

最后的《圣餐经》续写者苏斯迈尔重新引用莫扎特在第一部分中使用过的旋律段落,以求达到前后呼应——给人以“莫扎特式结束”的效果。

大多数音乐学者都对莫扎特创作这部作品的热情与执着持赞赏态度。

著名的日本乐评人志鸟荣八郎曾说:“我聆听这部作品时,不仅仅是感受到莫扎特耗尽自己的心血来创作,同时也能够感受到莫扎特创作到生命的最后一刻的那种坚强的意志。

莫扎特的意志深深地感染了我,每听一次,我都充满了新的勇气和力量。

”莫扎特这部《安魂曲》使用的是传统曲式,用的是拉丁文歌词,非常真挚、动人。

莫扎特一生直到穷极潦倒之时,在他的音乐中也一直没有痛苦,而只有纯净的欢乐。

这部临终前的作品仍是如此,只有那种在天国的光芒照耀着他的感觉。

莫扎特的安魂曲共分八个部分,分别是:进堂咏(In troitus )、慈悲经(Kyrie)、继叙咏(Seque nz)、奉献经(Ofertorium )、圣哉经(Sanctus)、福哉经(Benedictus)、羔羊经(Agnus Dei)、圣餐经(Communio )。

莫扎特在写到继叙咏"的第6段痛哭之日"的第八小节时去世,他完成了第一部、第二部的合唱和弦乐,第三、四部只完成了合唱。

帮他将全曲完成的有奥地利的作曲家艾伯勒、斯塔德勒和莫扎特的学生苏斯迈尔,但主要是苏斯迈尔之功。

莫扎特安魂曲及演奏视频赏析整理《安魂曲》是闻名音乐家莫扎特所创作的曲子,大家知道如何赏析这部作品吗?下面就跟随学习啦我的步伐一起来了解一下莫扎特《安魂曲》赏析的相关内容吧!莫扎特《安魂曲》赏析一:序曲I. 《安魂曲》开头使用了阴郁的d小调,沉重的弦乐伴奏与暗淡的心情象征了永恒的安眠,然而我们还是能够从音乐中听到一些骚动担心,象是面对即将到来的永恒死亡心存不甘。

请大家关注一下这个灰暗的d小调,莫扎特生前并不常用d小调,只有在《唐璜》中频繁使用,《唐璜》所涉及的主题同样是死亡、超自然的神力等等,莫扎特在《安魂曲》中一开头就使用这个对他来说比较罕见的奇怪调性,当时他的困苦心情可见一斑。

黑暗覆盖了整部《安魂曲》,我们不难发觉莫扎特在配器中甚至很少使用高音木管乐器,在弦乐沉重节奏的伴衬下,巴松吹奏出主题旋律,接着另外一个主题相隔五度消失在巴赛管1上,当时这种中音单簧管创造不久,莫扎特在他晚年常常使用这种新乐器,比较出名的例子是在歌剧《魔笛》中的使用。

接着,合唱四部相继演唱起阴暗的安魂曲主题,直到"以永恒的光'(et lux perpetua)处心情才有了转变,独唱女高音开头演唱"都应称颂你'(Te decet hymnus),但没有进行几句合唱团就进入了,接替独唱女高音的旋律连续进展下去,男低音声部唱起了"请赐永恒安眠'(Requiem aeternam)的主题,女低音声部与之形成对位关系,在持续了几小节之后,合唱的另外两个高音声部渐次加入。

当合唱再次唱起"以永恒的光'时,莫扎特脱离了原来的慢速,将速度提高到活泼的快板,合唱变成了壮美的双重赋格曲。

二:第一乐章II. 这样便进入了《慈善经》的篇章,先是男低音、女高音唱"主啊,请垂怜'(Kyrie eleison),然后女低音与男高音唱起另外一个旋律的"基督,请垂怜'(Christe eleison)。

音乐欣赏:古典音乐的代表作品推荐引言音乐是人类的共同语言,它可以跨越时间和空间,触动我们的情感并丰富我们的生活。

而古典音乐作为西方音乐的瑰宝,有着悠久的历史和丰富的文化内涵。

在这篇文章中,我将向大家推荐几首古典音乐的代表作品,希望大家能够欣赏并感受到这些经典作品的美妙之处。

1. 贝多芬的《第九交响曲》贝多芬是古典音乐史上最伟大的作曲家之一,他的作品充满了激情和感人的旋律。

而他的《第九交响曲》更是他的代表作之一。

这首交响曲包含了四个乐章,其中最著名的部分就是第四乐章中的合唱部分《欢乐颂》。

《第九交响曲》在世界各地演出时,常常被用作庆祝和团结的象征。

它的音乐旋律优美、激昂,充满了朝气和希望。

无论是在音乐厅还是在电影中,这首交响曲都有着非常广泛的应用,并且经常被用来表达对美好未来的憧憬。

2. 莫扎特的《安魂曲》《安魂曲》是莫扎特最著名的作品之一,也被认为是古典音乐中最具感染力的合唱曲之一。

这首曲子以宗教为主题,表达了对逝去的人们的怀念和祈祷。

《安魂曲》的音乐深情而庄重,旋律流畅,充满了力量和情感。

它的舒缓和谐的和声以及合唱团的歌唱使得这首曲子成为了悼念逝者和表达内心情感的完美选择。

3. 肖邦的《第一钢琴协奏曲》肖邦是一位波兰浪漫主义音乐时期的作曲家,他以他的钢琴作品闻名于世。

《第一钢琴协奏曲》是肖邦最早的钢琴协奏曲之一,也是他最受欢迎的作品之一。

这首协奏曲有着优美的旋律,展现了肖邦深邃的情感和高超的艺术技巧。

经典的开头钢琴独奏部分将听众带入了一个迷人的音乐世界,接着是管弦乐队和钢琴的对话,旋律起伏跌宕,令人心醉神迷。

这首协奏曲是肖邦钢琴音乐中的经典之作,也是古典音乐爱好者不容错过的珍品。

4. 贝尔托利的《罗密欧与朱丽叶序曲》贝尔托利是十九世纪意大利浪漫主义音乐的代表人物之一,他的《罗密欧与朱丽叶序曲》是他最著名的作品之一。

这首序曲经常被演奏和录制,成为音乐会和电影的经典配乐之一。

《罗密欧与朱丽叶序曲》以浪漫的爱情故事为灵感,旋律悠扬、动人,完美地诠释了莎士比亚戏剧中的情感。

安魂曲》——嫉妒毁灭的音乐天才之殇《莫扎特传》讲述了伟大的音乐天才沃尔夫岗.阿巴迪斯.莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart)的一生。

影片采用倒叙手法,由安东尼奥.萨利埃雷(Antonio Salieri)讲述。

他是一位宫廷乐师、莫扎特的天才使他既羡慕又震惊,心理上发生了变态,决定除掉莫扎特。

音乐在全片中具有叙述和点出主题的作用,将莫扎特的音乐和他的生平事件串连在一起,刻划了莫扎特与萨利埃雷在音乐上的冲突。

1782年,年仅26岁的莫扎特来到维也纳,其绝世才华立即倾倒了整个奥地利宫廷,同时也引起了宫廷首席乐师萨利埃利的嫉妒。

萨利埃利为人自负,自诩为维也纳音乐界第一人。

莫扎特的才华既令他惊叹,也使他陷入深深的绝望之中。

心胸狭窄的萨利埃利由嫉转恨,决心不惜一切代价毁灭掉这个强大而可怕的“对手”。

莫扎特的音乐造诣超尘脱凡,在生活中却是个不修边幅,行为恣肆的人。

在萨利埃利的挑唆之下,保守、刻板的维也纳主流音乐界视他为“异端”,处处为他设坎施绊。

莫扎特的乐谱遭到大量删改,作品无法在剧院上演,生活日渐困窘。

莫扎特的父亲突然去世,这使莫扎特悲痛万分,精神上受到很大刺激,身体一落千丈。

萨利埃利知道自己的机会终于来了。

他戴上莫扎特父亲生前用过的假面道具,敲开莫扎特的家门,要他谱写一篇《安魂曲》。

莫扎特在恐惧和疾病的双重折磨下夜以继日地工作。

《安魂曲》写成了,他自己也终于油枯灯尽,气绝身亡,死时年仅35岁。

萨利埃利的阴谋得逞之后,自感莫扎特的冤魂日夜索命不休,最后精神失常,被送进疯人院。

时光流逝,曾经烜赫一时的萨利埃利渐渐被人遗忘,莫扎特的作品却成为人类音乐殿堂里的瑰宝,在世间永远传唱。

《莫扎特》反映了艺术上的创新与模仿、生活中的天真与世故、人生道路上的善与恶的冲突,揭示了人类文化发展史上因无知和缺乏鉴赏力而扼杀天才这一可悲事实。

莫扎特全名为“沃尔夫冈·阿玛迪亚斯·莫扎特”,片名《AMADEUS》正是取自中间的一段,拉丁文指“上帝所钟爱的人”,莫扎特是上帝钟爱的人,而萨列里却一手毁灭掉了他的绝世才华。

音乐欣赏 - 古典音乐的经典作品推荐古典音乐作为一种文化遗产和艺术形式,有着无可比拟的独特魅力。

其中一些经典作品已经成为了世界音乐史上的里程碑,深深地影响着后世的作曲家和音乐家。

在这篇文章中,我们将为您推荐一些古典音乐中的经典作品,带您一起欣赏这些美妙的乐章,感受音乐的魅力。

1. 贝多芬的第九交响曲贝多芬的第九交响曲,无疑是古典音乐领域的巅峰之作。

这部交响曲不仅仅是一首音乐作品,更是对人类的智慧和对世界的理解的一种表达。

其中融入了合唱部分,描绘了人类团结、希望和和平的理想。

无论是贝多芬悲壮的开头,还是最后一部分的庄严宏大,都展现出了作曲家的天才和情感。

2. 莫扎特的《安魂曲》莫扎特的《安魂曲》是一部感人至深的合唱乐曲。

这部作品以其纯净而悲伤的旋律和出色的和声而闻名,深深触动了无数听众的心灵。

据说,莫扎特在创作这部作品时已经感受到了自己生命的残短,因此赋予了它一种特别的情感和力量。

当听到《安魂曲》时,您将会被它美丽动人的旋律所打动,仿佛置身于另一个世界。

3. 贝多芬的《命运交响曲》贝多芬的《命运交响曲》是一部充满激情和力量的作品,被誉为古典音乐史上最重要的交响曲之一。

它以其强大的动态和丰富的旋律,向听众展示了贝多芬的创作天赋和独特的音乐风格。

从开头悲壮的音乐主题到最后的壮观结尾,这部作品让人热血沸腾,激发无限的想象力。

4. 调皮的《小夜曲》莫扎特的《小夜曲》是古典音乐中最著名的作品之一。

这首小夜曲以其欢快、活泼的旋律广为人知。

与其他古典音乐不同,这首曲子简单明快,每个音符都充满了活力和喜悦。

当您在一个寂静的夜晚欣赏这首曲子时,您会感受到它如清风般轻盈和愉悦的氛围。

5. 肖邦的钢琴协奏曲肖邦的钢琴协奏曲是古典音乐中最著名的钢琴作品之一。

这些协奏曲以其激情四溢的钢琴演奏和精细的乐器编曲而闻名。

肖邦的音乐充满了浪漫主义的情感,使得钢琴在其中成为了情感的表达工具。

当您聆听这些协奏曲时,您将被肖邦的创作和演奏技巧所震撼,并感受到钢琴的美妙之处。

安魂曲赏析———经典音乐赏析论文如果要一位粗通音乐的人说出历史上最出名的安魂曲,恐怕十个倒有九个要答莫扎特《安魂曲》。

人们热衷于《安魂曲》的原因更多是出于猎奇。

1826年一位名叫戈特弗里德·韦伯的多事的德国作曲家撰写了一本书,书中对30多年前首演的莫扎特的《安魂曲》提出了真伪考据的疑问,于是重新钩起人们对陈年往事的无限兴趣,一时各种关于《安魂曲》的传奇、假想、谣言、推测与美好幻想相继出笼,关于莫扎特的一切重又成为抢手货,从此,《安魂曲》研究竟然成为莫扎特学的一部分。

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特(英语:Wolfgang Amadeus Mozart,1756年1月27日-1791年12月5日),出生于神圣罗马帝国时期的萨尔兹堡,欧洲古典主义音乐作曲家。

1760年,开始学习作曲。

莫扎特一生漂泊劳碌。

1762年的寒冬,年幼的沃尔夫冈与姐姐南内尔的欧洲巡演拉开序幕。

从慕尼黑、林茨到受弗朗西斯一世接见的维也纳之行后,他经由波恩、科隆、布鲁塞尔抵达法国,在巴黎他短暂碰壁,随后在英国重整旗鼓,在意大利度过的岁月则为莫扎特日后的歌剧创作提供了无限源泉。

1773年,在意大利受挫的莫扎特重返故里,从粮食大街四层狭小局促的公寓迁至萨尔茨河对岸新城的马卡特广场八号。

在萨尔茨堡,莫扎特被任命为大主教宫廷首席乐师,但是这个人生阶段于他而言,却充满了忧郁压抑。

新任大主教科罗瑞多让莫扎特深切体会到萨尔茨堡的保守封闭。

1781年,莫扎特到维也纳开始10年的创作生涯。

1791年12月5日0时55分,莫扎特逝世,享年35岁,死因不明。

《安魂曲》开始使用低沉而缓慢的吹奏,伴随着阵阵平静和谐乐,把人们代进了庄严肃穆的教堂中,静静等待着即将开始的“安魂弥撒”。

当引曲过后,低沉浑厚的)男中音,把人们的心,灵魂,感情,代入一片宁静,严肃。

伴随着接之而来的,源源不绝的,唱诗班多次重复的合唱,另人如身临其境,共祝祷词。

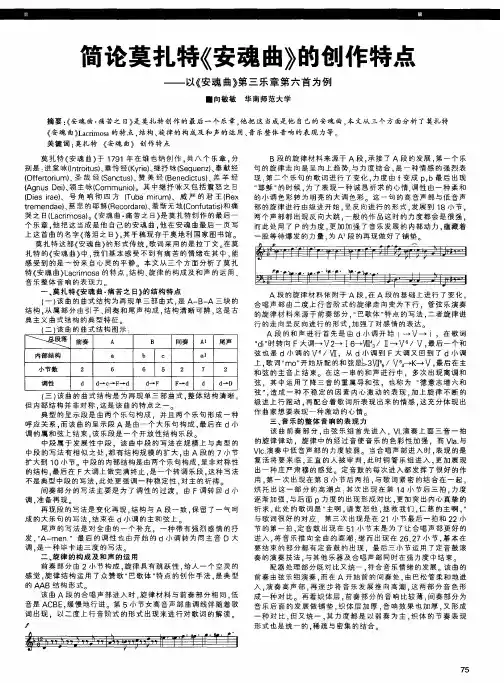

莫扎特《安魂曲》作者:谢佳彤来源:《北方音乐》2016年第05期【摘要】是弥撒曲中一个分支,是罗马天主教用来超度亡灵的特殊弥撒..本文通过莫扎特的创作背景,过程及曲式结构要素进行简要阐述,对莫扎特进行了全方位多角度分析,为欣赏提供帮助.【关键词】莫扎特;安魂曲;背景;分析莫扎特《安魂曲》于1791年在维也纳创作,共八个乐章,分别是:进堂咏(Introitus)、垂怜经(Kyrie)、继抒咏(Sequenz)、奉献经(Offertorium)、圣哉经(Sanctus)、赞美经(Benedictus)、羔羊经(Agnus Dei)、领主咏(Communio)。

其中继抒咏又包括震怒之日(Dies irae)、号角响彻四方(Tuba mirum)、威严的君王(Rextremendae)、慈悲的耶稣(Recordare)、羞惭无地(Confutatis)和落泪之日(Lacrimosa)。

一、节拍,调性与速度的特点。

莫扎特《安魂曲》是以d小调为主调,主要采取了近关系转调的方式,虽然在作品的中间出现一些变化,但音乐始终是围绕着 d 小调展开。

在节拍上主要使用4/4拍,配合着《安魂曲》庄重肃穆的精神要求,只有《继抒咏》中的“ 求你纪念”(3/4)、“痛苦流泪之日”(12/8)以及“ 欢呼曲”与“ 赞美曲”里的“Osanna” 部分(3/4)和《羔羊赞》(3/4)中改变了节拍。

二、安魂曲的死亡主题随着慢板(Adagio)行进速度的前奏音乐响起,开篇《安息经》(Requiem)中莫扎特用下行小二度音程架构起整部作品的中心主题,依次由低音管和巴塞管演奏,强烈的超度亡灵的诉求奠定了作品的基本格调,从一开始就点明愿逝者安息的主旨,明确表达出《安魂曲》的创作意图。

中心主题在《继抒咏》的第六首乐曲《痛苦流泪之日》中,莫扎特亲笔写作的第一至第八小节中饱含着深深的悲怆之情,可以真切地感受到莫扎特面对生命即将终结的事实,其精神与肉体所承受的折磨和煎熬。

莫扎特——《安魂曲》Mozart 1756年1月27日生于奥地利(神圣罗马帝国时期)的萨尔茨堡一位宫廷乐师的家庭,他的父亲奥波德是那座城中宫廷大主教乐团的小提琴手也是一个作曲家。

他的母亲也酷爱音乐,会拉大提琴和小提琴。

莫扎特有很多兄弟姐妹,他是家中的第7个孩子;1791年12月5日卒于维也纳,年35岁。

其中最出名的乐剧是《安魂曲》和《唐璜》和《魔笛》。

莫扎特是奥地利作曲家,欧洲维也纳古典乐派的代表人物之一,作为古典主义音乐的典范,他对欧洲音乐的发展起了巨大的作用。

莫扎特一共创作了549部作品,其中包括22部歌剧、41 部交响乐、42部协奏曲、一部安魂曲以及奏鸣曲、室内乐、宗教音乐和歌曲等作品。

莫扎特是钢琴协奏曲的奠基人,作有29部加K.107三首钢琴协奏曲,他对于欧洲器乐协奏曲的发展同样作出了杰出的贡献。

歌剧是莫扎特创作的主流,他与格鲁克(Gluck)、瓦格纳(Wagner)和威尔第(Verdi)一样,是欧洲歌剧史上四大巨子之一。

他又与海顿、贝多芬一起为欧洲交响乐写下了光辉的一页。

另外,他的《安魂曲》也成为宗教音乐中难能可贵的一部杰作。

作为18世纪末时的欧洲作曲家,莫扎特的音乐深刻地反映了这个时代的精神,尤其是体现在歌剧作品中的市民阶层的思想,无疑在当时具有进步的意义。

莫扎特赋予音乐以歌唱优美欢乐性,然而,其中又深含着悲伤,这正反映了莫扎特时代知识分子的命运。

艺术生涯初露锋芒(1762~1773)莫扎特出生在一位宫廷乐师的家庭。

3岁起显露极高的音乐天赋,4岁跟父亲学习钢琴,5岁开始作曲(1762~1773)1762年,6岁的莫扎特在父亲的带领下到慕尼黑、维也纳、普雷斯堡作了一次试验性的巡回演出,获得成功。

1762年,六岁的莫扎特在父亲的带领下到慕尼黑、维也纳、普雷斯堡作了一次尝试性的巡回演出,获得成功。

1763年6月-1773年3月,他们先后到德国、法国、英国、荷兰、意大利等国作为期十年的旅行演出,获得成功。

艺术欣赏:西方古典音乐经典曲目解析导言你是否曾经被一首古典音乐深深吸引?西方古典音乐以其优雅和深沉的旋律,影响了无数人的心灵。

本文将为你详细解析几首西方古典音乐的经典曲目,带你欣赏这些音乐的美妙之处。

柴可夫斯基的《天鹅湖》作曲家柴可夫斯基创作的《天鹅湖》是古典音乐中最负盛名的作品之一。

这首交响曲描绘了一个美丽而神秘的故事,充满了浪漫和悲剧的元素。

Act I第一幕以优美的旋律和轻柔的乐章开端,带领听众进入了一个神奇的王国。

悠扬的小提琴独奏和宏大的交响乐器声音交织在一起,创造出一种神秘而沉浸的氛围。

Act II接下来,第二幕展示了剧中最美的场景之一,即湖中的舞蹈。

弦乐器的和谐旋律、优雅的长笛和强有力的打击乐声音,共同构成了这段动人的乐章。

音乐中流淌着一种纯净和平静的感觉,仿佛置身于宁静的水域之中。

紧接着的第三幕带来了戏剧性的转折。

激情四溢的音乐展示了主要角色之间的冲突和爱情的复杂性。

雷鸣般的弦乐器和令人惊艳的管弦乐声音,交织出一种充满张力和冲突的氛围。

Act IV最终,第四幕以戏剧性的高潮和宏大的结尾结束。

乐曲中的庄严氛围,强大的乐器合奏和令人惊叹的高音,使整个乐曲达到了壮丽的巅峰。

这一结局将听众带回到戏剧性的现实世界,同时也留下了深深的印象。

贝多芬的《命运交响曲》贝多芬的《命运交响曲》被誉为古典音乐中最具活力和鼓舞人心的作品之一,它展示了作曲家对命运的思考和对人类坚韧不拔精神的讴歌。

第一乐章这首交响曲的第一乐章以宏大的序曲开场,立即将听众带入了一个充满能量和决心的世界。

乐章中使用大量的管弦乐器合奏,创造了一种强烈的音乐冲击力,仿佛在诉说着人类命运的坎坷与辉煌。

第二乐章第二乐章是这首交响曲中最著名的部分之一,被称为“命运主题”。

以柔和的乐器声音开头,逐渐过渡到强烈和激动的乐舞中。

这一乐章在整个作品中铭刻了命运的主题,表达了人们面对生活困境时的无畏和斗志。

第三乐章是这首交响曲中唯一一个较为平静的乐章。

音乐古典音乐赏析名曲鉴赏音乐是人类文明的重要组成部分,而古典音乐作为音乐的一种经典流派,拥有着独特的魅力和丰富的内涵。

本文将为您带来一场音乐赏析的盛宴,介绍几首脍炙人口的古典音乐名曲,并对其进行鉴赏。

1. 贝多芬《命运交响曲》贝多芬的《命运交响曲》作为世界著名的音乐作品之一,以其激昂的旋律和富有感染力的音乐表达,深受听众的喜爱。

作曲家通过音乐的起伏跌宕,展示了生命的坎坷与命运的无常。

在演奏过程中,乐手们需要准确把握曲调的变化,以表现出作曲家所要表达的情感。

2. 莫扎特《安魂曲》莫扎特的《安魂曲》是一首具有宗教色彩的古典音乐作品。

其舒缓的旋律和悠扬的和声,让人们感受到一种超越现实的宁静与祥和。

演奏者在演奏这首曲子时,需要注重对音乐的内在情感的把握,使乐曲更好地传达出宗教信仰中的敬意和虔诚。

3. 肖邦《降E大调夜曲》肖邦的《降E大调夜曲》是一曲富有浪漫主义色彩的古典音乐作品。

其独特的旋律和悲伤的音调,使听众沉浸在一种忧郁的氛围中。

演奏者在演奏这首曲子时,需要通过自己的技巧与情感融为一体,将作曲家内心的痛苦与忧伤表达出来。

4. 贝多芬《月光奏鸣曲》《月光奏鸣曲》是贝多芬创作的一首非常著名的古典钢琴曲。

它以其柔和的旋律和优雅的音色,给人一种宁静与沉思的感觉。

演奏者需要通过灵巧的指法和深入理解曲子的内涵,将乐曲的美妙之处展现出来。

5. 舒伯特《小夜曲》舒伯特的《小夜曲》是一首婉转动人的古典音乐作品。

其轻柔的旋律和流畅的音乐语言,使人不由自主地沉醉其中。

演奏者需要注重对音乐的细腻处理,以表现出曲子的优雅之美。

以上所列举的几首古典音乐名曲只是冰山一角,古典音乐的世界还有许多其他经典之作等待我们去探索和欣赏。

通过对这些名曲的赏析和鉴赏,我们能够感受到音乐带给我们的情感共鸣和内心的震撼。

愿您在音乐的世界中尽情享受美妙的旋律,感受古典音乐的独特魅力。

《安魂曲》的叙事特征《安魂曲》是奥地利作曲家莫扎特于1791年创作的一首弥撒曲。

它是莫扎特最后的完整作品,未完成的部分由他的学生发布。

作品呈现了一种庄严肃穆的氛围,表达了对逝去者的哀悼和对生者的祈祷。

下面将介绍《安魂曲》的叙事特征。

《安魂曲》以拉丁文作为歌曲的语言,这是一种古老而庄重的语言,用来表达对逝去者的吊唁是非常恰当的。

歌词来源于天主教传统的宗教文本,以宗教信仰为基础,体现了莫扎特笃信的基督教信仰。

这种古老、庄严的语言和信仰为作品赋予了一种沉静而肃穆的氛围。

《安魂曲》的音乐结构和编曲也展示了其叙事特征。

作品共有14个乐章,其中有独唱、合唱和管弦乐队的组合。

每个乐章代表着不同的情感和主题,通过音乐的变化和交错,将故事以一种有机的方式展现出来。

第一乐章《安魂曲》开始于低沉悲伤的旋律,代表着对逝去者的哀悼;第三乐章《世界主宰》则以磅礴而庄严的合唱展示了对上帝的敬畏。

这种音乐结构的安排和编曲的巧妙运用,使整个作品具有一种起承转合的叙事性。

《安魂曲》通过音乐中的表情和表演情感,展现了故事的叙事特征。

作品中蕴含的情感包括悲痛、希望、敬畏、祈祷等。

通过不同的旋律、音调、节奏等音乐元素的运用,莫扎特把这些情感表达得淋漓尽致。

在乐章《安魂曲》和《咏叹调》中,莫扎特通过悲伤的旋律和悲切的歌词展现了对逝去者的哀悼。

而在乐章《世界主宰》中,庄重而威严的合唱描绘了信仰的力量和对上帝的敬畏。

这种通过音乐表达情感的手法,使整个作品具有强烈的情绪共鸣,让听众能够深刻地感受到其中蕴含的故事。

《安魂曲》中的节奏和音乐节拍也是其叙事特征的一部分。

作品中音乐的起伏和变化,使得整个曲目充满了动态的变化和节奏的对比。

有些乐章以悠缓的节拍和轻柔的音乐表现出内敛和沉思,而有些乐章则以快速的节奏和充满活力的旋律表达出希望与喜悦。

这种对比使得作品更加丰富多样,更具叙事的张力。

《安魂曲》以其庄严肃穆的氛围、古老庄重的语言、用音乐展现的表情和情感以及节奏和音乐节拍的运用等特点,展现了一种叙事特征。

欧洲经典音乐作品赏析课结业论

文

题目:莫扎特《安魂曲》赏析

学号:

姓名:

年级:

学院:

系别:

专业:

指导教师:

完成日期:年月日

莫扎特《安魂曲》赏析

摘要

说到安魂曲,人们首先就想到莫扎特的《安魂曲》,在欧洲音乐鉴赏课上倾听了这首乐曲后,我被震撼了。

不禁想为大家介绍一下这部作品,以及想说我听了这首乐曲后的一点心得,和上了一学期欧洲音乐鉴赏课后的一点体会。

关键词安魂曲;莫扎特;鉴赏;心得

这部《安魂曲》使用的是传统的安魂曲形式,用的是拉丁文歌词,真挚动人的无以复加的境地。

莫扎特医生即使到穷极潦倒之时,他的音乐中也没有痛苦,而只有纯净如阳光般的欢乐和悲天悯人的人文气息。

马里纳指挥圣马丁合唱团及圣马丁乐团的演绎并非这部作品最著名的版本(比如伯恩斯坦几年亡妻的版本及卡拉扬金版),但这个版本自有一股清新和顺的气质,和莫扎特的气质很是接近,因此欣赏起来只有灵魂的升华感,而没有生命中不能承受之痛的悲伤感。

下面,我们来看一看《安魂曲》这部作品的分析

《安魂曲》的分析

《安魂曲》开始使用了阴郁的d小调,沉重的弦乐伴奏与暗淡的情绪象征了永恒的安息,然而我们还是能够从音乐中听到一些骚动不安,象是面对即将到来的永恒死亡心存不甘。

请大家关注一下这个灰暗的d小调,莫扎特生前并不常用d小调,只有在《唐璜》中频繁使用,《唐璜》所涉及的主题同样是死亡、超自然的神力等等,莫扎特在《安魂曲》中一开头就使用这个对他来说比较罕见的奇特调性,当时他的困苦心情可见一斑。

黑暗笼罩了整部《安魂曲》,我们不难发现莫扎特在配器中甚至很少使用高音木管乐器,在弦乐沉重节奏的伴衬下,巴松吹奏出主题旋律,接着另外一个主题相隔五度出现在巴赛管1上,当时这种中音单簧管发明不久,莫扎特在他晚年经常使用这种新乐器,比较出名的例子是在歌剧《魔笛》中的使用。

接着,合唱四部相继演唱起阴暗的安魂曲主题,直到“以永恒的光”处情绪才有了改变,独唱女高音开始演唱“都应称颂你”,但没有进行几句合唱团就进入了,接替独唱女高音的旋律继续发展下去,男低音声部唱起了“请赐永恒安息”的主题,女低音声部与之形成对位关系,在持续了几小节之后,合唱的另外两个高音声部渐次加入。

当合唱再次唱起“以永恒的光”时,莫扎特脱离了原来的慢速,将速度提高到活泼的快板,合唱变成了壮丽的双重赋格曲,这样便进入了《慈悲经》的篇章,先是男低音、女高音唱“主啊,请垂怜”,然后女低音与男高音唱起另外一个旋律的“基督,请垂怜”。

任何一位作曲家都不肯放弃像《安魂曲》里《震怒之日》这样的戏剧性段落,在那些宿命的日子里人们是怀着多么矛盾的心情来设想着最后审判日的情形啊,因此《震怒之日》也就成为了作曲家们比试力量的战场。

莫扎特使用了d小调,从头至尾保持了快板的速度,须知莫扎特是以何等恐惧与怅惘的心情来谱写这段他害怕的音乐的,在作曲家眼中最后审判之日就是灰飞烟灭的人生终点。

同情绪激动的《震怒之日》相比《号角声起》气氛就显得美妙的多了,在长号的伴奏下,独唱男低音唱起“神奇号角响遍四方,等到“死与自然不胜一句时独唱男高音进入,独唱女低音则接续下面的一句“审判者升上宝座”,男高音同女低音保持增二度音程的关系,在西方音乐中增二度音程象征了悲伤、哀怨的情绪,直到独唱女高音唱出“罪人将如何陈述”,调性变成了光明的降B大调,给人以一线希望。

下面篇章的情绪是令人激动的堂皇与壮丽,一开始合唱以强音三次反复演,然后才完整地唱出“你是可怕威严的君王”,气势宏大,但到了最后一句“仁慈之源勿忘救我”时合唱突然变化为极弱的音量,速度也渐慢,原本充满希望的降E大调转成了d小调,莫扎特这样的调性布局是否要表现一种绝望的情绪呢?在大提琴与两支巴赛管的三重伴奏下,开始了温柔的四重唱“至慈耶稣求你垂怜”,这段演唱以下降半音为主,到中段处原来的复调渐次过渡到主调,弦乐以摇晃的切分音型伴衬,表现出人们在耶稣面前祈祷的虔诚与自感惭愧动摇的情绪。

下面的“恶人群魔径受审判”显得十分戏剧化,男声合唱在长号粗暴的伴奏背景下演唱首句,与之形成对

比的是女声合唱优雅、充满希望的“请招我享善人永福”,莫扎特只以弦乐伴奏,虽然这句歌词被男声合唱粗暴地打断,但听众还是能被祈求救助的动人呼吁打动。

接下来的篇章《落泪之日》是整部安魂曲中最具悲剧性的段落之一,女高音以渐强的音量表现永恒安息到来之前的悲痛之情,也就是在这段音乐中莫扎特永远停下了他的笔,这段《落泪之日》才是莫扎特自己真正的安魂弥撒曲。

下面的篇章是《奉献经》,两段经文分别是《主耶稣》与《牺牲》,《主耶稣》规模宏大,有好几处七度的跳跃引人注目,等到进入最后一句“这是昔日你应许亚伯拉罕和他的子孙的”时,音乐变成了严密的赋格,效果辉煌。

《牺牲》气氛安宁、祥和,但一些半音的穿插令人回想起不祥的“安魂曲主题”,最后《奉献经》在《主耶稣》尾声的壮丽赋格中结束。

随后是《圣哉经》与《降福经》,这两段音乐都出自绪斯迈尔的手笔,除非莫扎特生前曾经勾勒出整部安魂曲的草稿。

《降福经》部分优美、动人,具有典型的莫扎特式的明朗,但也有学者认为4位独唱者的的赋格过分晚期巴洛克化,没有莫扎特那种生动的表现力。

绪斯迈尔谱写的《羔羊经》从低音弦乐的伴奏开始,合唱的表现显得异常严肃、沉重,这段音乐被认为是最忠实于莫扎特原作精神的段落,最后,也许是遵循了老师的遗愿,绪斯迈尔将音乐交还给独唱女高音,他引用了《进台咏》中“永恒安息”的主题,使作品获得了统一,这大概也就是平庸的续写者能够对天才的开拓者尽到的最大的职责了吧,全曲最终在庄严、激越的赋格曲中结束。

我的心得体会及欧洲音乐鉴赏课给我的收获

莫扎特一生中创作了大量的乐曲,这部《安魂曲》是他最后的作品,而且还是未完成的作品,但却是安魂曲中的里程碑。

我最初接触到这首曲子是因为在汶川地震一周年上有人借用莫扎特的安魂曲,祭奠和怀念在大地震中逝去的生命,纪念为了拯救他人而牺牲自己的伟大灵魂!。

它让我感到了深沉的悲伤,但悲伤中似乎又有一种力量,那种力量震撼了我。

音乐是生活不可缺少的一部分, 学会欣赏音乐便走出了欣赏美的关键

一部分.因此学习欣赏音乐是一门很重的课程! 一直都觉得音乐这东西很深奥,很有内涵,很专业,像我这样的人是没办法理解的,我也很喜欢音乐,不过只是喜欢听听唱唱流行歌曲和摇滚歌曲,对于那种专业的音乐,还有肖邦,贝多芬什么的我只能在心里默默地感叹,我一直觉得自己听不懂所谓的音乐,也许有一定程度的心理意识,我就是一直都有这种想法, 而且也从来没有去试过听那种音乐的感受.通过对音乐鉴赏课一个学期的学习,我对音乐有了一个全新的理解,而且自己的音乐鉴赏能力也有了一定的提高.在选音乐鉴赏课之前,我认为音乐只是用来听的.其实不然,音乐的功能不只是这些,所谓的音乐,广义上来说就是任何一种艺术的,令人愉快的,神圣的或其他什么方式排列起来的声音就是音乐.它是一种符号,声音符号,表达人的所思所想,是人们思想的载体之一;是有目的的,是有内涵的, 其中隐含了作者的生活体验,思想情怀;它能用有组织的旋律和节奏来表达人们思想感情和反映现实的社会生活。

很高兴这个学期学习了交响乐欣赏这门令人陶醉的课程,在老师的带领下,我们在交响乐的世界里留连忘返,学习了许多关于交响音乐的基础知识和发展历史,了解了许多享誉世界的伟大音乐家,聆听了许多耳熟能详的经典音乐作品,仿佛在紧张的学习之余让自己的心灵找到了一个畅快休憩的迷人小岛。

音乐带给人的那种闲适心情难以言表,而交响乐正是各种音乐中最能给人以灵魂的洗涤的重要部分,在晴朗的午后一边听着交响乐一边看书,或是在阴雨的傍晚一边听着交响乐一边冥想……似乎所有事情与音乐结合在一起都变得完美起来。

课程中我们欣赏了不计其数的美妙音乐作品,除了交响曲,也包括婉转悠扬的室内乐、钢琴协奏曲等,还有令人啧舌的音乐歌舞剧。

莫扎特忧郁绝望的安魂曲、贝多芬激情澎湃的命运交响曲、舒伯特洋溢飘洒的小夜曲、柴可夫斯基俏皮灵巧的四小天鹅,总是让我心里无比激动或者平静起来,音乐就是拥有这样神秘的力量。

经过课程中与交响乐的相处,我被深深的吸引了,开始更加热爱音乐,特别是交响乐。

交响乐欣赏这门课程教给我们的不只是音乐本身,更加包括如何以一个绅士的姿态面对音乐、面对艺术,真正的静下心来感知和享受音乐带给我们

的激情与安慰,真的很喜欢这门课程,希望以后有更多的机会接触交响乐。