最新高三语文文言文翻译复习

- 格式:docx

- 大小:20.59 KB

- 文档页数:10

高考语文文言文翻译练习班级考号姓名总分(一)一、阅读下面的文言语段,完成(1)~(2)题。

元末方国珍起海上,不能制,以重位授之。

国珍开府庆元,求士为己用。

国珍闻鼎有才,以计擒之。

鼎为所获,无奈,因为之尽力,为其府都事,有廉名。

国珍弟平章事,有人犯法,属鼎治,鼎论如法。

平章之妻受赇,请于鼎。

持不可,曰:“今方氏欲举大谋,当用天下贤士,一心守法,曷使妇人得预事乎?”不许。

妻怒,谮之,系鼎狱,半载乃释。

复起,为上虞制。

上虞与伪吴王张士诚地相错,军吏贵臣甚众,以鼎儒生,不习边事,屡违约。

鼎会众于庭,引一驿丞,责以不奉公,斩之。

在庭者皆股栗,膝行请罪,膝屈久不能起,乃罢。

后虽元帅、万夫长有所陈说,皆长跪以言,不敢举目视其面。

鼎临事有才,简牍满前,须臾而决。

至正末,我兵临庆元城下,国珍惧,乘楼船遁于海。

上怒,欲举兵诛之。

莫为计,鼎为草表谢,辞甚恭而辩。

上读表,曰:“孰谓方氏无人哉?是可以活其命矣。

”乃赦之,不问。

更以国珍为右丞,鼎亦召至京师。

(节选自《逊志斋集》,有删改)1.掌握实词举、习、莫(1)解释下列句中加点的词。

①今方氏欲举.大谋举:__________②不习.边事习:__________③莫.为计莫:__________2.掌握文言翻译基本方法(2)(2023新编,15分)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①鼎为所获,无奈,因为之尽力,为其府都事,有廉名。

②鼎会众于庭,引一驿丞,责以不奉公,斩之。

③上读表,曰:“孰谓方氏无人哉?是可以活其命矣。

”二、阅读下面的文言语段,完成(3)~(6)题。

景公禄晏子以平阴与藁邑。

晏子辞曰:“吾君好治宫室,民之力敝矣;又好盘游玩好,以饬女子,民之财竭矣;又好兴师,民之死近矣。

敝其力,竭其财,近其死,下之疾其上甚矣!此婴之所以不敢受也。

”公曰:“是则可矣。

虽然,君子独不欲富与贵乎?”晏子曰:“婴闻为人臣者,先君后身,安国而度家,宗君而处身,曷为独不欲富与贵也!”公曰:“然则曷以禄夫子?”晏子对曰:“君商渔盐,关市讥而不征;耕者十取一焉;弛刑罚,若死者刑,若刑者罚,若罚者免。

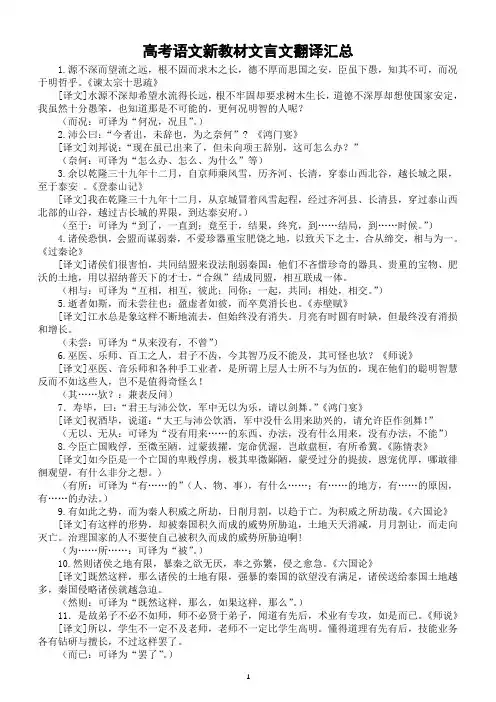

高考语文新教材文言文翻译汇总1.源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之安,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎。

《谏太宗十思疏》[译文]水源不深却希望水流得长远,根不牢固却要求树木生长,道德不深厚却想使国家安定,我虽然十分愚笨,也知道那是不可能的,更何况明智的人呢?(而况:可译为“何况,况且”。

)2.沛公曰:“今者出,未辞也,为之奈何”? 《鸿门宴》[译文]刘邦说:“现在虽已出来了,但未向项王辞别,这可怎么办?”(奈何:可译为“怎么办、怎么、为什么”等)3.余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。

《登泰山记》[译文]我在乾隆三十九年十二月,从京城冒着风雪起程,经过齐河县、长清县,穿过泰山西北部的山谷,越过古长城的界限,到达泰安府。

)(至于:可译为“到了,一直到;竟至于,结果,终究,到……结局,到……时候。

”)4.诸侯恐惧,会盟而谋弱秦,不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士,合从缔交,相与为一。

《过秦论》[译文]诸侯们很害怕,共同结盟来设法削弱秦国:他们不吝惜珍奇的器具、贵重的宝物、肥沃的土地,用以招纳普天下的才士,“合纵”结成同盟,相互联成一体。

(相与:可译为“互相,相互,彼此;同你;一起,共同;相处,相交。

”)5.逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。

《赤壁赋》[译文]江水总是象这样不断地流去,但始终没有消失。

月亮有时圆有时缺,但最终没有消损和增长。

(未尝:可译为“从来没有,不曾”)6.巫医、乐师、百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤?《师说》[译文]巫医、音乐师和各种手工业者,是所谓上层人士所不与为伍的,现在他们的聪明智慧反而不如这些人,岂不是值得奇怪么!(其……欤?:兼表反问)7.寿毕,曰:“君王与沛公饮,军中无以为乐,请以剑舞。

”《鸿门宴》[译文]祝酒毕,说道:“大王与沛公饮酒,军中没什么用来助兴的,请允许臣作剑舞!”(无以、无从:可译为“没有用来……的东西、办法,没有什么用来,没有办法,不能”)8.今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀。

高三语文文言文翻译复习资料大全高三语文文言文翻译复习资料如何提升高考语文成绩高考前注意事项高三语文文言文翻译复习资料1、故木受绳则直,金就砺则利。

译:所以木材经墨线校正后就直了,金属制的刀剑等放到磨刀石上磨过就锋利了。

2、君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

译:君子广范地学习并且每天对自己检查反省,就能智慧明达并且行为没有什么过失了。

3、假舆马者,非利足也,而致千里。

译:借助马车远行的人,并不是善于走路,却能达到千里;4、假舟楫者,非能水也,而绝江河。

译:借助船只的人,并不善于游水,却可以横渡江河。

5、故不积跬步,无以至千里;不积细流,无以成江海。

译:所以不积累一步半步的行程,就没有办法(不能)到达千里之远;不积累细小的流水,就没有办法(不能)汇成江河大海。

6、锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

译:(如果)刻几下就停下来,(那么)腐烂的木头也刻不断。

(如果)不停地刻下去,(那么)金石也能雕刻成功。

7、蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

译:蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,强键的筋骨,却向上能吃到泥土,向下可以喝到泉水,这是由于用心专一啊。

1、秦有余力而制其弊,追亡逐北译:秦国有足够的力量(乘他们)困顿而他们,追赶逃兵败将2、伏尸百万,流血漂橹,因利乘便,宰割天下,山河。

倒下的尸体上百万,流出的血可以使盾牌漂起来;(秦国)乘着有利的形势,宰割天下诸侯,分割各国的土地。

3、乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里。

译:于是派蒙恬在北方的边界修筑长城来守卫边境,使匈奴退却七百余里。

4、胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨。

译:胡人(再)不敢到南边来放牧,勇士不敢拉弓射箭来报仇。

5、良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何?译:好的将领手执强弩守卫着要害的地方,可靠的官员、精锐的士卒拿着锋利的兵器,盘问过往行人。

6、斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。

译:砍下树木作武器,举起竹竿当旗帜,天下人像云一样聚集起来,像回声一样的应和他,都担着粮食,像影子一样跟着他。

高考语文文言文翻译专题复习一、增就是增补,在翻译时增补文言文省略句中的省略成分。

注意:补出的省略成分或语句,要加括号。

1.增补原文省略的主语。

见渔人,乃大惊,问所从来。

(桃源中人)一见到捕鱼人,大为惊奇,问他是从哪里来的。

2.增补原文省略的谓语。

一鼓作气,再而衰,三而竭。

第一次击鼓士气最盛,第二次(击鼓)士气会衰弱,第三次(击鼓)士气就会竭尽。

3.增补原文省略的宾语。

君与具来。

您和(他)一起来。

4.增补能使语义明了的关联词。

不治将益深。

(如果)不治疗就会更加深入。

二、删就是删除,凡是古汉语中的发语词、在句子结构上起标志作用的助词和凑足音节的助词等虚词,因在现代汉语中是没有词能代替,故翻译时无须译出,可删去。

1.发语词“夫”等不译。

(例句加粗字)夫战,勇气也。

战斗,靠的是勇气。

2.倒装句标志“之”等不译。

(例句加粗字)孔子云:何陋之有?孔子说:有什么简陋的呢?3.无意义的语气助词等不译。

(例句加粗字)师道之不传也久矣。

从师学习的风尚已经很久不存在了。

三、调就是调整,在翻译文言文倒装句时,应把古汉语倒装句式调整为现代汉语句式,使之符合现代汉语表达习惯,才能使译句通顺。

1.前置谓语后移的。

甚矣!汝之不惠。

你真是太不聪明了!(汝甚不惠!)2.后置定语前移。

群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏。

能当面指责我的过错的大臣、官吏和人民,受到上等赏赐。

(能面刺寡人之过之群臣吏民,受上赏。

)3.前置宾语后移。

何以战?凭什么战斗?(以何战?)4.介宾短语前移。

还自扬州。

从扬州回来。

(自扬州还。

)四、留就是保留,凡是古今意义相同的词、专有名词、国号、年号、人名、物名、人名、官职、地名等,在翻译时可保留不变。

1.人名、地名、年号等进行保留。

庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。

庆历四年的春天,滕子京被贬到巴陵郡做太守。

2.古今同义的字进行保留,多为名词。

皮之不存,毛将安傅?皮都不存在了,毛要附着在哪里呢?五、扩就是扩展,一般古代汉语中一个字就是现代汉语中的一个词,往往需要对每个字所表达的意思进行扩展。

最新高三语文文言文翻译复习

高三语文文言文翻译复习

必考题型——文言文翻译指津

高考文言文翻译题考查的固然是整句的翻译,但命题者对文句的设定是独具慧眼的,他们总是选择那些带有特殊语法现象(词类活用、倒装等)和含有关键性词语的句子给考生翻译,并将其设定为高考阅卷的采分点

那么,怎样才能把握住这些得分点呢?在此将其系统地归纳如下。

一、词类活用要特别关注

词类活用是文言文中特有的语法现象,主要有"名词的活用,动词的使动、为动、意动用法,形容词的活用"。

对活用词的翻译要善于通过分析句子的语法结构来确定它的词性。

文言文与现代汉语相比,在词义上差别很大,但句子的语法结构基本上还是一致的。

除了一个特殊句式——"倒装句"以外,文言文中的句子也是按"主+状+谓+定+宾"的顺序排列的,所以其相应成分上的词的词性也与现代汉语相

一致。

即主语、宾语一般是名词,谓语一般是动词,定语一般是形容词,状语一般是副词。

所以我们在翻译活用的词时,就可通过分析这个词在句中所处的位置,以及所充当的成分先判定它的词性,进而推知它的义项,达到正确翻译的目的。

1. 名词活用为动词

[例1]大用则王,小用则亡。

[解析]此句中的"亡"在句中所处的位置是在连词(连词后一般跟动词)"则"之后,而"王"的位置与后一句的"亡"相同,两句对举,功能也应相同,故"王"是动词"称王"义。

[译文]用在大处就可称王,用在小处就会身亡。

2. 动词的使动、意动、为动用法

[例2]县有轻囚十数人,会春暮时雨,临白令请出之,令不许。

.

[解析]此句中"请出之"的"出"从语法角度推断其肯定为动词,但如果直译成一般动词是不能体现出主语对宾语的主动性的,这时就应当考虑它是否属于使动或意动、为动用法。

[译文](万泉)县有十几个犯了轻罪的囚徒,适逢春末下了应时的雨,唐临禀告县令,请求(暂且)让他们出狱(耕种),县令不允许。

[例3]奇之,立许字以女。

[解析]此句中"奇之"的"奇"肯定为动词,但如果译成"奇怪",句子明显讲不通,此时不妨往其它方面想一想。

比如师说中"不耻相师"中的"耻"字就是典型的意动用法——认为……耻辱。

[译文]认为他品质非凡,立刻许诺把女儿嫁给他。

[例4]马病肥死,使群臣丧之,欲以棺椁大夫礼葬之。

[解析]此句中"丧"如果直译成"哭",看似通顺,但与下文意思不符,若从为动的角度翻译,则通畅无阻。

[译文]马患肥胖症而死,让群臣为它治丧,要用内棺外椁的大夫礼制安葬它。

3. 形容词活用为名词

[例5]贤而多财,则损其志;愚而多财,则益其过。

[解析]此句中"贤"和"愚"本为形容词,但形容词是不能充当句子主语的,由此可以判定这两个词的词性发生了改变,应当是名词的功能。

具体翻译时可用替换法分别译为"有才德的人""愚笨的人"。

[译文]有才德的人如果钱财多,就会削弱他的志向;愚笨的人如果钱财多,就会增多他的过失。

二、特殊文言句式在翻译中要体现出它的特殊性

文言句式已纳入今后高考的考查范围,要求我们必须掌握好文言句式的不同特点,特别要掌握好几个特殊句子——"判断句、省略句、被动句、倒装句(宾语前置、状语后置、定语后置)"等。

在翻译时,判断句一定要译成"……是……"或"……不是……"的格式;省略句要将省去的内容补全;被动句要体现出被动的关系;倒装句要将颠倒的语序理顺,使之符合现代汉语的表达习惯。

1. 判断句

[例6]闻太子所欲用周者,欲绝王之喜好也。

[解析]本句中"者、也"是判断句的标志,所以考生必须将本句译成"……是……"的格式。

[译文]听说太子您想要用我的原因,是想中止大王对斗剑的喜好。

2. 省略句

[例7]楚相孙叔敖持廉至死,方今妻子穷困负薪而食,不足为也!

[解析]此句中"不足为也!"省略了主语,翻译时应把主语"廉吏"补出来。

[译文]楚相孙叔敖坚守廉洁一直到死,如今老婆孩子身处困境,背柴为生,廉吏不值得做啊!

3. 被动句

[例8]晖刚于为吏,见忌于上,所在多被劾。

[解析]本句能否得分的关键就在于"见……于"表示的被动关系能否译出。

[译文]朱晖做官时很刚正,被上司忌恨,所到之处,他都被人弹劾。

4. 倒装句(宾语前置、状语后置、定语后置)

[例9]赵国何求而不得也!

[解析]本句中的"求"是动词,"何"是疑问代词作宾词提前了,翻译时必须将"何"归到它原来的位置上("求"后面),才符合现代汉语的语法规则。

[译文]在赵国这片土地上我想要得到什么难道还得不到吗!

[例10]吴王困于姑苏之上,而求哀请命于勾践。

[解析]此句中"于勾践"是介宾短语作状语后置,翻译时应将它提到动词"求哀请命"之前。

[译文]吴王被困在姑苏城上,向勾践哀求饶他性命。

三、注重对关键实词的翻译

所谓关键实词,就是指那些在句子中起关键意义的、解释通常与现代汉语不同的或有多个义项的词语。

句子中的关键实词,以动词最多,形容词、名词次之。

另外,也要注意句子中有无通假字、古今异义词等。

翻译时首先要联系全文,特别要结合上下句语境仔细推敲,以防误译。

其次要准确运用"组词法与替换法"来完成文言文向现代汉语的转录。

[例11]常以木枕布衾质钱,人重其贤,争售之。

[解析]本句中"质""售"两字甚为关键,如误译则句意必然不准。

"质","典当、典押"的意思,这个意思在教材中未出现过,需要考生利用上下文来推断。

"售","买"而非"卖",古今异义词,和现代汉语截然不同。

[译文](阳城)经常拿木枕和布被去典押换钱,人们敬重他的贤德,争着买他的东西。

[例12]俄而崇韬入谢,因道之解焉。

[解析]此句中的"谢",不是现代汉语中的"感谢"义,而表示"谢罪、道歉"的意思。

[译文]一会儿,郭崇韬进来向世宗谢罪,通过冯道化解了与世宗的冲突。

四、虚词是句子的润滑剂

虚词是句子构成中一个不可或缺的部分,考试大纲18个文言虚词中经常考的有"因、以、于、乃、其、为、则"等,考前应当注意把它们的用法进行归纳并强化训练以加深印象。

翻译时,要做到"词不离句,句不离段",注意上下文的关系,注意意思的衔接和连贯。

[例13]侠曰:"以口腹役人,吾所不为也。

"乃悉罢之。

[解析]此句的翻译,虚词是关键点,"以",介词,"为了"的意思;"乃",副词,"于是、就"的意思;"悉",副词,"全部"的意思。

[译文]裴侠说:"因为饮食而役使人,是我不做的事。

"于是把他们全都遣散了。

五、不忽略句子中隐含的语气

句子的语气也是句子构成中的一个重要成分,如果考生在翻译时丢失了原句中隐含的语气,那么翻译也就失真了。

[例14]赵国何求而不得也!

[解析]此句除了是一个宾语前置句外,关键还要能看出这是一个反问句。

[译文]在赵国这片土地上我想要得到什么难道还得不到吗!

[例15]贤而多财,则损其志;愚而多财,则益其过。

[解析]此句中"贤而多财"的"而"不表示"递进或转折"关系,它隐含着一种假设语气。

这一点,能看出来的考生并不多。

[译文]有才德的人如果钱财多,就会削弱他的志向;愚笨的人如果钱财多,就会增多他的过失。

以上从五个方面谈了高考命题者在文言文翻译中设置的采分点,也是同学们在平时的训练中应予强化的着力点。

当然除了要特别注重以上五个方面外,同学们还应注意句子整体上的通顺,无病句,注意书写大方、清晰,这是许多老师在阅卷中的真切感受。

总之,只要同学们尽了最大的努力,答卷时格外细心,文言文翻译是可以一分不丢的。