第七章社会主义改革开放理论

- 格式:doc

- 大小:79.00 KB

- 文档页数:7

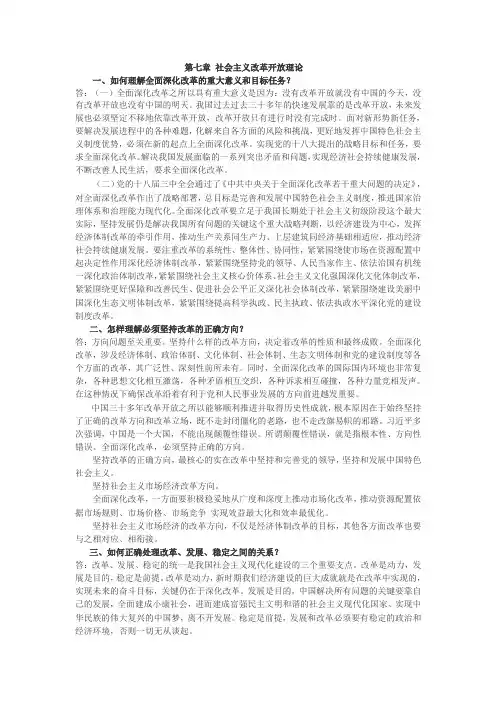

第七章社会主义改革开放理论一、如何理解全面深化改革的重大意义和目标任务?答:(一)全面深化改革之所以具有重大意义是因为:没有改革开放就没有中国的今天,没有改革开放也没有中国的明天。

我国过去过去三十多年的快速发展靠的是改革开放,未来发展也必须坚定不移地依靠改革开放,改革开放只有进行时没有完成时。

面对新形势新任务,要解决发展进程中的各种难题,化解来自各方面的风险和挑战,更好地发挥中国特色社会主义制度优势,必须在新的起点上全面深化改革。

实现党的十八大提出的战略目标和任务,要求全面深化改革。

解决我国发展面临的一系列突出矛盾和问题,实现经济社会持续健康发展,不断改善人民生活,要求全面深化改革。

(二)党的十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,对全面深化改革作出了战略部署,总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。

全面深化改革要立足于我国长期处于社会主义初级阶段这个最大实际,坚持发展仍是解决我国所有问题的关键这个重大战略判断,以经济建设为中心,发挥经济体制改革的牵引作用,推动生产关系同生产力、上层建筑同经济基础相适应,推动经济社会持续健康发展。

要注重改革的系统性、整体性、协同性,紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革,紧紧围绕坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一深化政治体制改革,紧紧围绕社会主义核心价体系、社会主义文化强国深化文化体制改革,紧紧围绕更好保障和改善民生、促进社会公平正义深化社会体制改革,紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革,紧紧围绕提高科学执政、民主执政、依法执政水平深化党的建设制度改革。

二、怎样理解必须坚持改革的正确方向?答:方向问题至关重要。

坚持什么样的改革方向,决定着改革的性质和最终成败。

全面深化改革,涉及经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等各个方面的改革,其广泛性、深刻性前所未有。

第七章社会主义改革开放理论1. 正确处理改革、发展、稳定的关系一、为什么说改革开放是发展中国特色社会主义的必由之路?1. 改革开放是中国共产党在新时代条件下带领人民进行的新伟大革命,是对我们党和国家发展具有跨时代意义的伟大事业。

2. 社会主义制度的自我完善和发展(改革开放的实质)①改革是社会主义社会发展的直接动力。

人类社会是在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动中发展的,生产力是决定性因素。

②革命是解放生产力,改革也是解放生产力,改革的目的同过去的革命一样,是为了扫除社会生产力发展的障碍,使中国摆脱贫穷落后的状态。

改革是党在新的时代条件下带领人民进行的新的伟大革命。

它不是一个阶级推翻另一个阶级意义上的革命,它是社会主义制度的自我完善和发展。

三、坚持党的领导必须改善党的领导,如何改善?①要正确处理党的领导和依法治国的关系②要改革、完善党和国家的领导制度③要不断提高党的领导水平和执政水平、提高拒腐防变和抵御风险的能力。

四、全面提高党的建设科学化水平1加强党的执政能力建设①必须坚持党在指导思想上的与时俱进,用发展着的马克思主义指导新的实践②必须坚持推进社会主义的自我完善,增强社会主义的生机和活力③必须坚持抓好发展这个党执政兴国的第一要务,把发展作为解决中国一切问题的关键④必须坚持立党为公、执政为民,始终保持党同人民群众的血肉联系⑤必须坚持科学执政、民主执政、依法执政,不断完善党的领导方式和执政方式⑥必须坚持以改革的精神加强党的建设,不断增强党的创造力、凝聚力、战斗力⑦必须在实践中坚持继续丰富和发展2.坚持改革的正确方向①坚持改革的正确方向,最核心实在改革中坚持和完善党的领导,坚持和发展中国特色社会主义。

②坚持社会主义市场经济改革方向。

3. 正确处理改革、发展、稳定的关系①改革是动力,发展是目的,稳定是前提。

②坚持改革、发展、稳定的统一,把改革力度、发展速度和社会可承受程度统一起来③把改善人民生活作为正确处理改革、发展、稳定关系的重要结合点④保持改革、发展、稳定在动态中的相互协调和相互促进。

第七章社会主义改革开放理论☐第一节改革是社会主义制度的自我完善和发展一、社会主义社会的基本矛盾☐二、改革是社会主义发展的直接动力三、改革是全面的改革四、正确处理改革、发展、稳定的关系第二节对外开放是中国的基本国策一、中国的发展离不开世界二、对外开放是全方位、多层次、宽领域的开放三、不断提高对外开放水平教学重点1. 正确认识社会主义社会的基本矛盾2. 改革的社会主义性质和方向3. 改革、发展、稳定的关系4. 对外开放是中国的基本国策十七大报告:我们即将迎来改革开放三十周年。

一九七八年,我们党召开具有重大历史意义的十一届三中全会,开启了改革开放历史新时期。

从那时以来,中国共产党和中国人民以一往无前的进取精神和波澜壮阔的创新实践,谱写了中华民族自强不息、顽强奋进新的壮丽史诗,中国人民的面貌、社会主义中国的面貌、中国共产党的面貌发生了历史性变化。

☐一、社会主义社会的基本矛盾马克思主义认为,人类社会的发展是由人类社会基本矛盾运动推动的。

★马克思恩格斯阐明了社会基本矛盾运动的一般规律及其在资本主义社会中的运动形式,但未具体分析社会主义社会的矛盾问题。

★列宁提出社会主义制度下,对抗消失,矛盾还会存在的观点,但对社会主义的矛盾规律未进行系统的阐述。

★斯大林认为精神和道义的一致是苏维埃社会发展的动力,晚年虽认识到社会主义社会存在生产力和生产关系之间的矛盾,但未作为根本问题提出。

社会主义社会的基本矛盾理论是改革开放的理论出发点。

★社会主义社会基本矛盾的理论是毛泽东思想的重要组成部分。

★邓小平给与毛泽东关于社会主义社会基本矛盾的理论以高度的评价,同时进一步丰富和发展了这一理论。

1、毛泽东关于社会主义社会基本矛盾的理论☐社会主义社会的基本矛盾,仍然是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾。

正是这两种基本矛盾的相互作用,推动着社会主义社会不断向前发展。

(1)社会主义社会的基本矛盾仍然是生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间的矛盾。

第七章社会主义改革开放理论教学目的通过本章学习,掌握改革开放是决定当代中国命运的关键一招,也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

了解改革是社会主义制度的自我完善和发展,坚定不移地推进改革是新时期最鲜明的特征;掌握改革是全面深化的改革,要坚持改革的正确方向,了解改革、发展、稳定三者之间的关系;认识中国的发展离不开世界,全面提高开放型经济水平。

教学重点难点1、正确理解改革是社会主义制度下解放和发展生产力的必由之路2、如何理解全面深化改革第一节改革开放是发展中国特色社会主义的必由之路1978年,以中共十一届三中全会为标志共和国作出了决定国家前途命运的关键抉择,改革开放大幕拉开,古老的中国发生了历史性的变化。

主要表现:1、是国家综合国力从“濒于崩溃边缘”→“当惊世界殊”的历史;2、是通过一次次思想解放大讨论、破除各种思想束缚→寻找或者回归发展常识的历史;3、是改革不适合现代化发展要求的体制机制、建立现代国家发展模式的历史;4、是“放眼向洋看世界”对外开放、加大国际合作逐渐融入世界的历史;5、也是认识到须由单向的经济发展拓展为政治、文化、社会全面推进的科学发展的历史;6、更是探求“以人为本”、弘扬人的价值,保护私产保障自由、彰显权益的历史因而也是全体人民共同创造的历史。

一、决定当代中国命运的关键抉择1、实行改革开放重大决策的背景国内环境:“文化大革命”十年内乱,使党、国家和人民遭到严重挫折和损失。

我们必须通过改革开放,增强我国社会主义的生机活力,解放和发展社会生产力,改善人民生活。

国际环境:20世纪70年代世界范围内蓬勃兴起的新科技革命推动世界经济以更快的速度向前发展,我国经济实力、科技实力与国际先进水平的差距明显拉大,面临着巨大的国际竞争压力。

我们必须通过改革开放,带领人民追赶时代前进潮流。

我们党从“文化大革命”的严重曲折中深刻认识到,要摆脱我们当时所处的严重困境,要加快改变中国的面貌和改善中国人民的生活,必须果断结束“以阶级斗争为纲”,把党的工作重点转到以经济建设为中心上来;必须通过改革解放和发展社会生产力、完善社会主义制度;必须通过开放在独立自主的前提下勇敢参与国际经济合作和竞争。

第七章社会主义改革对外理论教学目的和要求:本章分析社会主义的改革和开放。

改革开放是决定中国命运的重大决策,是新时期最鲜明的特征。

改革开放理论是邓小平在科学认识什么是社会主义的基础上,进一步解决怎样建设社会主义的最主要方面。

关于改革,主要讲清楚为什么要进行改革,即什么是改革的理论依据和实践基础,改革包括哪些主要内容,怎样正确改革的性质,改革对巩固和发展社会主义的重大意义。

关于开放,主要是阐述为什么必须实行开放的政策,我们进行了怎样的开放,将如何进一步扩大开放教学重点和难点:(1)改革是社会主义制度的自我完善和发展;(3)正确处理改革、发展、稳定的关系;(4)关全面提高开放型经济水平内容结构:一改革开放是发展中国特色社会主义的必由之路二坚定不移地推进改革三毫不动摇地坚持改革开放学时安排:4课时教学过程●导入新课:复习旧课,展示改革30年成就,导入本章“社会主义改革开放理论”。

●新课讲授第一节改革开放是发展中国特色社会主义的必由之路一为什么要进行改革开放1. 现实依据国内背景:文革十年,政治混乱,经济临近崩溃,社会主义建设非常坎坷—国弱民穷国际背景:新科技革命兴起,我国与发达国家的差距拉大,面临巨大的竞争压力2. 历史的经验和教训照搬苏联的模式带来一系列问题;社会主义建设的曲折过程。

邓小平:“二十年的经验尤其是‘文化大革命’的教训告诉我们,不改革不行;不制定新的政治的、经济的、社会的政策,就会葬送我国的现代化事业和社会主义事业;不改革只有死路一条。

”3. 理论基础思考:社会主义社会存在矛盾吗?◆马克思论述—列宁论述—斯大林论述◆毛泽东关于社会主义社会矛盾问题的论述✧指出社会主义社会的基本矛盾仍然是生产关系和生产力之间的矛盾、上层建筑和经济基础之间的矛盾,既存在社会生活的各个方面,又贯穿于社会主义社会的始终,是推动社会主义社会不断前进的根本动力。

✧阐明了社会主义社会基本矛盾的性质和特点。

是在人民根本利益一致基础上的矛盾,是非对抗性的矛盾,具有“又适应又相矛盾”的特点。

✧提出了通过社会主义制度本身解决社会基本矛盾的思想。

毛泽东认为它可以依靠社会主义自身的力量进行调整得到解决。

✧在阐明中国社会主义社会基本矛盾的基础上,进一步指出,我国存在着敌我矛盾和人民内部矛盾两类不同性质的矛盾,正确处理人民内部矛盾是国家政治生活的主题。

◆邓小平关于社会主义矛盾问题的论述邓小平一方面充分肯定了毛泽东关于社会主义社会基本矛盾的理论,另一方面又根据正反面的历史经验和改革开放以来新的实践经验,根据他所提出的社会主义本质理论和初级阶段理论,进一步发展了社会主义基本矛盾理论。

其主要内容有:✧第一,明确提出判断生产关系是否与生产力相适应的新标准。

邓小平明确否定了从社会性质角度判别生产关系是否适应生产力发展要求的旧标准,以是否推动生产力的发展,作为判断生产关系是否与生产力相适应的标准。

✧第二,提出在社会主义社会依然有解放生产力的问题。

邓小平突破了长期以来把解放生产力只是同一个阶级推翻另一个阶级的革命联系到一起的认识,明确提出社会主义制度建立后仍然有一个解放生产力的问题,从而为改革开放提供了坚实的理论基础。

✧第三,把社会主义社会基本矛盾、主要矛盾和根本任务统一起来。

认为主要矛盾是基本矛盾的表现,社会基本矛盾的解决有赖于主要矛盾的解决,而一定历史阶段的根本任务是这个阶段的主要矛盾决定的。

所以,基本矛盾、主要矛盾与根本任务实质上是一致的。

✧第四,指出了解决社会主义初级阶段主要矛盾的途径是改革。

邓小平继承了毛泽东关于社会主义社会基本矛盾必须通过社会主义制度自身的不断完善加以解决的正确主张,并从历史经验教训出发,找到了社会主义社会发展的基本形式,即改革是解放和发展生产力的必由之路。

结论:社会主义社会仍然存在着生产力和产生关系的基本矛盾——怎么解决?——社会主义制度本身来解决:改革开放二改革开放的性质和目的1. 什么是改革:在坚持社会主义制度的前提下,从根本上改变束缚我国生产力发展的具体制度,解放生产力,发展生产力,实现经济文化落后状态向现代化转变,实现社会主义制度的自我完善和发展✧改革的对象:我国现行的一些具体体制✧改革的目的:扫除发展社会生产力的障碍✧改革的原则:坚持社会主义方向(公有制、共同富裕)✧改革的性质:社会主义制度的完善和发展2. 改革开放是一场新的伟大的革命✧是相对于新民主主义革命而言的✧是就解放生产力而言的✧是就其引起社会变革的深度和广度而言的区别:传统意义上社会革命是阶级社会里阶级斗争的最高表现,是被统治阶级推翻统治阶级的夺权斗争;改革是由执政党发动和领导的,由本阶级群众积极参加的一种自觉行动改革开放是党在新的时代条件下带领人民进行的新的伟大革命,目的就是要解放和发展社会生产力,实现国家现代化,让中国人民富裕起来,振兴伟大的中华民族;就是要推动我国社会主义制度自我完善和发展,赋予社会主义新的生机活力,建设和发展中国特色社会主义;就是要在引领当代中国发展进步中加强和改进党的建设,保持和发展党的先进性,确保党始终走在时代前列。

3. 改革开放是社会主义制度的自我完善和发展✧首先,改革不是要改变社会主义基本制度,而是改变束缚生产力发展的具体体制。

基本制度:指的是由社会形态的本质所决定、并表现该社会形态本质特征的制度。

具体制度(或体制):则是指由基本制度所决定和派生的运行机制、管理制度、管理方法等的体系。

两者相比较而言,制度具有根本性、稳定性和原则性的特点,是不能根本改变的,但需不断完善;体制具有具体性、可变性和灵活性的特点,一种制度可以由多种形式的体制来表现。

当具体制度和具体体制不适应生产力发展要求,束缚生产力发展时,就需要通过变革体制完善基本制度,来适应生产力的发展。

✧其次,改革不是要抛弃社会主义而是要坚持和发展社会主义。

邓小平:“我们的改革要达到一个什么目的呢?总的目的是有利于巩固社会主义制度,有利于巩固党的领导,有利于在党的领导下和社会主义制度下发展生产力。

”1◆事实雄辩地证明,改革开放是决定当代中国命运的关键抉择,是发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必由之路;只有社会主义才能救中国,只有改革开放才能发展中国、发展社会主义。

对于在改革开放中出现的问题,只能在改革开放的过程中加以解决,怀疑、停顿和倒退没有出路。

第二节坚定不移地推进改革一、全面深化改革中国的改革是全面的改革,这是由改革的任务决定的。

邓小平认为,实现社会主义现代化,是一场根本改变我国经济和技术落后面貌,巩固社会主义制度的伟大革命。

这场革命既然要大幅度地改变落后的生产力,就必然要多方面地改变生产关系中不适应生产力发展的部分,改变上层建筑中不适应经济基础变化的部分,改变一切不适应生产力发展的管理方式、活动方式和思想方式,使之适应于现代化大经济的需要。

1.改革的进程中国的改革由农村拉开序幕。

农村改革的第一步是废除人民公社制度,建立以家庭联产承包为主,统分结合、双层经营的新型集体所有制。

家庭联产承包责任制是中国农民的一个伟大创造。

乡镇企业也是中国农民的一大发明创造。

而改革的重点是经济体制改革。

✧第一阶段:改革的理论创新和局部试验阶段(1978—1984年)这一时期,在指导思想由以阶级斗争为纲转变到以经济建设为中心,从封闭转变到改革开放。

在实践上,以农村的家庭联产承包制和特区的建立为标志,中国进入改革开放新时期。

✧第二阶段:以城市为中心全面的改革探索阶段(1984年至1988年)。

这一时期,改革的重点从农村转移到城市,从经济领域扩展到政治领域及其他方面。

改革的深度及广度都较前一时期有显著进展,称之为全面的改革探索阶段。

✧第三阶段:总结经验,整顿调整时期(1988年至1992年)。

从实践上看,是以治理经济环境、整顿经济秩序、调整完善经济政策为主。

从理论上说,是总结十年改革经验,以便确立更加科学、更加全面的改革思路,使中国的改革事业更健康、更稳妥、更顺利地向前推进。

✧第四阶段:整体推进,重点攻坚,以建立社会主义市场经济体制为核心内容的综合改革阶段2.全面深化改革●必要性:(1)实现党的十八大提出的战略目标和任务,要求全面深化改革(2)解决我国发展面临的一系列突出矛盾和问题,实现经济社会持续健康发展,不断改善人民生活,需要全面深化改革●总目标:完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。

●如何深化改革?——改革开放的成功实践提供了重要经验:四个坚持二、坚持改革的正确方向1.方向问题至关重要2.在改革中坚持和完善党的领导,坚持和发展中国特色社会主义。

3.坚持社会主义市场经济改革方向a.积极稳妥地从广度和深度上推进市场化改革,推进资源配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最优化a.充分发挥社会主义制度的优越性、发挥党和政府的积极作用二、正确处理改革、发展、稳定之间的关系1.三者的关系✧发展是目的。

发展才是硬道理。

中国解决所有问题的关键要靠自己的发展。

✧改革是动力。

改革是经济和社会发展的强大动力,是为了进一步解放和发展生产力。

✧稳定是前提。

稳定是发展和改革的前提,发展和改革必须要有稳定的政治和社会环境。

✧改革发展稳定是一个相互联系、相互作用的整体。

正确把握三者之间的关系,对于我们深刻认识建设中国特色社会主义的规律,取得驾驭现代化建设全局的主动权,保证现代化建设的顺利发展和国家的长治久安,具有重要意义。

2.正确处理改革、发展、稳定关系的总的原则✧保持改革、发展、稳定在动态中的相互协调和相互促进✧正确处理改革、发展、稳定的关系,应把握一条总的原则,就是把改革的力度、发展的速度和社会可承受的程度统一起来。

✧把不断改善人民生活作为处理改革、发展、稳定关系的重要结合点。

3.全面深化改革需要加强顶层设计和整体谋划,注重各项改革的关联性、系统化、可行性。

第三节毫不动摇地坚持对外开放一为什么要实行对外开放(中国的发展离不开世界)1.20世纪70年代末,中国开始实行对外开放,并逐步作为一项基本国策。

(1)是对中国长期停滞落后的历史教训深刻总结的结果(2)是对当代世界经济、科技发展和国际形势敏锐观察的结果(3)是为了适应社会主义现代化建设的需要(4)是为了借鉴和吸收人类一切优秀成果2.正确处理好对外开放与独立自主、自力更生的关系独立自主(内因、基础)——不是闭关自守自力更生(外因、条件)——不是盲目排外“我们一方面实行开放政策,另一方面仍坚持建国以来毛泽东主席一贯倡导的自力更生为主的方针。

必须在自力更生的基础上争取外援,主要依靠自己的艰苦奋斗。

”——邓小平二、全方位、多层次、宽领域的对外开放1.对外开放格局的形成第一阶段(1979—1984),这是我国对外开放的起步阶段。

在此阶段,我国采取对外开放的第一个重大步骤就是建立经济特区。