关于帖学碑学概念的理性思考

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:8

书法里常说的“碑学”和“帖学”到底有何区别?简单来说,名词需要解释一下。

碑就是刻在石头上的,帖就是直接写在、纸、绢等材料上的。

先来讲碑最开始大户人家有人死了,会修一座坟,普通人家是不可以有坟的。

这人一旦有权、有钱了,总希望死后能在世上留点什么,就会弄块石头,上面刻着名字,让人们知道这是谁的坟,一生干过些什么事情。

然后时代继续发展,人们发现这种形式还不错,就像咱们现在发朋友圈、网上发帖一样,做过点什么事情总要让别人知道。

然后村里有人当官了,写碑留念,歌功颂德;有人干过什么惊天动地的事情,写碑留念;以至于后来,修个房子都要写碑。

最初的碑并不是什么名家写的,可能就是找村里读书比较多的人来写,就是为了把事情写清楚,大家都认识。

比如上图的《爨宝子》碑,里面还有不少的笔误。

这就要求书写的字体必须是当下最流行的,还得是正体,要是写的碑别人不认识,那不就白写了嘛。

这个传统到了唐朝有所改变,唐太宗喜欢写碑,但是楷书他可能写不大好,就以行书来写,李世民写的行书那是相当不错:自从有了皇帝带头,开创了行书写碑这么一个传统。

后来他儿子李志也喜欢写碑,还是沿用行书来写。

再后来武则天别具一格,为她情人写的一个《升仙太子》碑里面,直接用草书来写:武则天这个呢,由于是为情人写的,可能是不愿意让大家都看懂,采用了草书来写。

额首的篆字采用的也是鸟篆。

由于几代帝王带头,这个朝代写碑什么字体都有,比如后面的李北海,写碑常用行书。

但还是总体来看,碑上面的字体还是以当时的正体为主,如秦朝篆书、汉朝隶书、往后基本都是楷书了。

碑流传出来的主要是拓本,用纸张覆盖在碑石上,然后敲击,把纸张陷入碑里面,然后在上面刷墨,陷下去的刷不到墨就是白色的。

就成了我们常见的白字黑纸的拓本。

拓本有的精良,有的粗糙。

比如赵孟頫的一些拓本,刻工和拓工都非常精致:细节能看得很清楚,非常精良。

而北魏时期的一些碑,那就粗糙了:赵孟頫那个是刻在磨得非常平整的石头上的。

北魏这个呢,在山洞里面的石头上刻,可能光线不大好,而且要站在架子上,姿势也不大舒服,所以赶紧刻完手工。

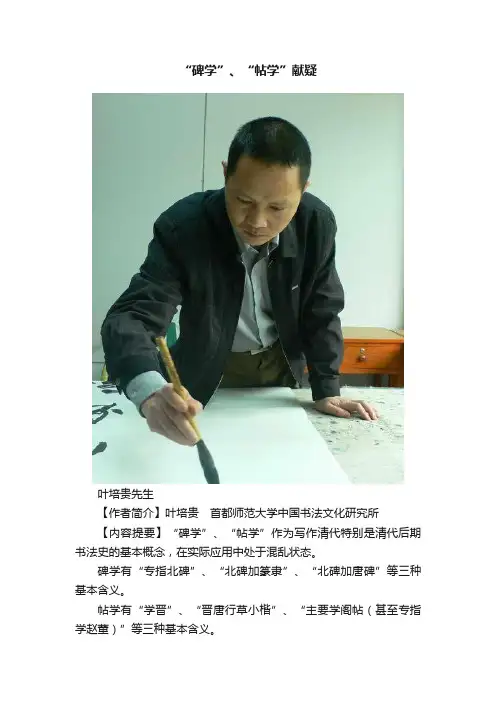

“碑学”、“帖学”献疑叶培贵先生【作者简介】叶培贵首都师范大学中国书法文化研究所【内容提要】“碑学”、“帖学”作为写作清代特别是清代后期书法史的基本概念,在实际应用中处于混乱状态。

碑学有“专指北碑”、“北碑加篆隶”、“北碑加唐碑”等三种基本含义。

帖学有“学晋”、“晋唐行草小楷”、“主要学阁帖(甚至专指学赵董)”等三种基本含义。

以这三对“碑学”“帖学”概念为基础构筑的书史写作框架有严重的缺陷。

首先是容易顾此失彼,尤其是对学唐问题不好处理;其次,更重要的是忽略了清代后期以融铸为基本取向的一翼,难以准确揭示历史发展的动向。

初步设想,可以以沙孟海先生的框架为基础,去掉其“碑学”“帖学”的帽子和单列的“颜字”,以篆隶、北碑、晋唐以来行草小楷为基本的三或四个分支,以融铸为另一个分支,构成基本的写作框架。

这样不仅易于反映历史的发展趋势,而且对有关各分支的认识也将更明晰公正。

【关键词】碑学/帖学/书史写作框架【正文】在描述清代尤其是清代后期的书法发展史时,“碑学”、“帖学”是使用频率相当高的两个概念。

由这两个概念,实际上构筑起了清代书法史(甚至有延伸到整个书法史的趋势)的一个基本的写作框架。

但遗憾的是,这两个概念在使用中却经常处于混乱状态。

一先看“碑学”。

在有代表性的书史著作中使用“碑学”概念,大约可归纳为三种情形:一、专指北碑。

张宗祥先生《书学源流论》说:“自慎伯之后,碑学日昌,能成名者,赵之谦、张裕钊、李文田三人而已。

”(注:张宗祥:《书学源流论·时异篇》,崔尔平选编、点校:《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,1993年8月,第888页。

)康有为《广艺舟双楫·尊碑》篇说:“迄于咸、同,碑学大播,三尺之童,十室之社,莫不口北碑、写魏体,盖俗尚成矣。

”其提出尊碑的五种理由,也都是以此为出发点的。

(注:康有为:《广艺舟双楫》,《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年10月第1版,第756页。

“碑学”与“帖学”的区别(欧阳询书《皇甫诞碑》)最初学习书法,家人就交待我说,你先老老实实地把唐楷好好练上一个遍,而且最好以欧、颜、柳的碑刻入手,为什么要从碑刻入手当时不明白,就只管照着临。

到看了上两节中启功老先生是如何学习书法的,大致有了点眉目。

学碑大致更利于掌握结构,学帖则更利于掌握运笔,结构不立,再好的笔画也写不出来好字。

但这并不是“碑学”和“帖学”真正区别的原因。

真正有这两种分野的原因启功老先生另有一诗作注解,就是《论书绝句》的第三十首,原诗如下:铭石庄严简札遒,方圆水乳费探求。

萧梁元魏先河在,结穴遥归大小欧。

我们逐句解释一下。

第壹句,銘石莊嚴,銘刻和石碑上的字非常莊嚴端正。

簡劄遒,來往書簡和書劄上的字非常遒勁放縱。

第二句,方圓水乳,字畫的平直方正與圓融貫通,費探求,花費力氣去探求。

第三句,蕭梁元魏,蕭梁,代指南朝,元魏,代指北朝,先河在,指已有能將方圓筆勢交融在壹起的書法家,比如南朝的蕭憺,北方的刁遵、敬顯君等在刻成方筆的時代中,就屬於刻法圓美者,其實這是指南北朝時期,書法已經有了方圓的過渡。

第四句,結穴,風水學用語,其實是指龍脈所在,這裏指事情的源頭或歸結處,遙歸大小歐,最終歸結到大小歐陽(歐陽詢、歐陽通父子)。

結論很清楚,六朝書法,直到大小歐陽,就是父親歐陽詢,兒子歐陽通,這兩個唐楷大家手裏,才真正融會貫通。

(欧阳通书《道因法师碑》)碑刻、墓誌銘且不說,壹定是端正莊嚴的,就算門額、對聯、手板、名刺這些書法應用的具體場合,大都以楷書為宜,為什麽呢,就是使看這些字的人,壹望就能認識,並且能明白他的意思,收到昭告的效果。

啟功老先生在註釋裏舉例說:如果有人在自家的門前貼個紙條,上書“閑人免進”,如果用甲骨文,或者今草章草書寫,恐怕沒有幾個人能夠看得懂,也就收不到效果了。

這也就是碑刻、銘文這壹類書法應用為什麽要莊嚴的原因。

文人交往的書劄簡帖呢,對,只需要互相看到的兩個人明白就可以了,甚至還有的故意加點密碼,為了保密,因此,就不需要那麽莊重端正,於是,有了簡劄書帖與碑刻的區別。

帖学与碑学概念刍议作者:马宏峰来源:《美与时代·美术学刊》2015年第01期摘要:研究清代后期书法时,“帖学”和“碑学”是不得不提的书学概念。

由于没有一个相对公认的“帖学”和“碑学”定义,因而迄今为止在学术界仍有异议。

特别是“帖派”、“帖学”、“碑学”、“碑派”这些概念的提出,更是让原本就不清晰的书学概念,更容易在具体使用中混淆。

本文从“帖学”和“碑学”的概念形成的演绎过程出发,对帖学和碑学的概念进行了一定的阐述。

关键词:帖学碑学书学一、帖学与碑学概述帖学起源悠久,一般认为帖学是从甲骨文、篆、隶、章草中逐渐演化而来,在历经了周、秦、汉、魏、晋,至晋朝时楷、行、草、篆、隶五体方皆以具备。

王羲之更是把这五种书体书写到了极致,达到了一个完备的书体和笔法的成熟体系。

这种书体和笔法体系在王羲之之后的千余年,传承有序,几乎贯穿了整个书法史。

帖学在两宋时为众书家所推崇,盛行一时。

其一直影响到元、明、清书坛。

在宋代以前,学书者都以历代真品墨迹为临摹、取法学习的对象。

然而墨迹在当时不易保存和流传,加之古代无照相、影印等现代技术。

因而五代后期就有了刻帖技术的产生,这就使得很多名家书迹得以广泛流传。

在官方和私人众多的传刻中,尤以北宋年间所刻的《淳化秘阁法帖》最为著名,它是目前中国现存最早的一部官刻书帖,被戏称为“帖祖”。

传世的历代法书墨迹有真迹,如陆机的《平复帖》,也有摹写和临写的复制品,如《兰亭序》。

历代刻帖,既有“官”“私”之分,也有“单帖”与“丛帖”之分。

一直到清代中叶以前,中国书法史都是以帖学占主流。

在清代中叶以后,由于碑学兴起,帖学逐渐衰微。

二、关于帖学关于“帖学”众多书法研究学者对其概念解释不一。

一般认为帖学是指崇尚晋王羲之、王献之以来历代诸法帖的书法流派,以区别于“碑学”。

康有为认为“帖学”的意思是学晋人之书,其《广艺舟双楫》中尊碑篇首句即说:“晋人之书流传曰帖,其真迹至明犹有存者,故宋、元、明人之为帖学,宜也。

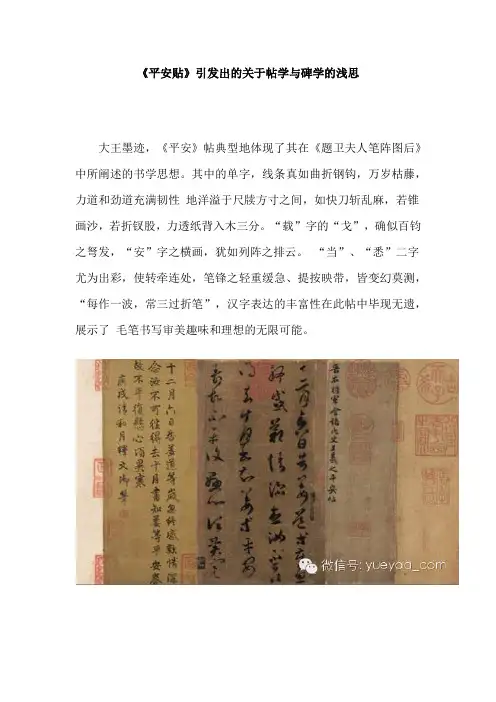

《平安贴》引发出的关于帖学与碑学的浅思大王墨迹,《平安》帖典型地体现了其在《题卫夫人笔阵图后》中所阐述的书学思想。

其中的单字,线条真如曲折钢钩,万岁枯藤,力道和劲道充满韧性地洋溢于尺牍方寸之间,如快刀斩乱麻,若锥画沙,若折钗股,力透纸背入木三分。

“载”字的“戈”,确似百钧之弩发,“安”字之横画,犹如列阵之排云。

“当”、“悉”二字尤为出彩,使转牵连处,笔锋之轻重缓急、提按映带,皆变幻莫测,“每作一波,常三过折笔”,汉字表达的丰富性在此帖中毕现无遗,展示了毛笔书写审美趣味和理想的无限可能。

临写此帖时,确如右军所说,“夫欲书者,先乾研墨,凝神静思”,“意在笔前,然后作字”。

如莅临军阵,磨砺戈矛,蓄势待发。

《平安》一纸,无外乎“遒劲奇宕”四字。

董其昌批评王著等人死学王书时说:“字须奇宕潇洒,时出新致”。

不知个中道理,所以“专得其形,故多正局”。

乾隆皇帝学王书,皆一板一眼,呆若木鸡,正则正矣,全无变化,原因恰在于此。

作书笔画须如春木生发,草纵兰舒,始有生意。

凝神静思,如鹞子搏兔,落笔无痕,痕在心意间矣。

《平安》的纵逸潇洒,奇宕多姿,正出于作书者精气神的凝聚而后的雄姿英发。

或如山谷所言,“如蚊蚋聚散,未尝一事横于胸中”。

《平安》给我们的另一启示是帖学和碑学的界限存在融合与突破的可能。

董其昌说,“书道只在巧妙二字,拙则直率而无化境矣。

”身为帖学大历史晚期的巨匠,董氏的这句话最可与傅山的言语相对照。

傅山倡导碑学书法,宣称“宁拙勿巧”,正与香光语形成鲜明反差。

道理何在?观察《平安》,字字珠玑,不可谓不“巧”矣,因其巧,化境始出。

但若十分出彩的“当”、“悉”、“增”、“慨”等字,却渗透着无尽的“拙意”。

笔锋的扭转藏露,冲奔回合,摇曳任性,笔画空间的分割变化,显示出与汉代魏晋时期的民间书法暗合的书写习惯。

敦煌残纸、楼兰木简,乃至一些北方的造像记作品中,如若仔细观察,可以发现它们的结字和书写本质上乃与大王书写相同。

所不同处在于大王的作品更“巧”、更“精到细致”,也更显“专业化”。

碑学与帖学名词解释

碑学和帖学都是中国传统的艺术学科,涉及到对碑刻和书法作

品的研究和欣赏。

下面是对这两个名词的解释:

1. 碑学,碑学是对碑刻的研究和研究方法的学科,也被称为碑

刻学。

碑刻是指刻在石碑上的文字或图像,通常用于纪念、记录历

史事件或传承文化。

碑学研究的内容包括碑刻的年代、作者、题词、风格、技法等方面。

通过对碑刻的研究,可以了解历史文化、艺术

风格和文字演变等方面的信息。

2. 帖学,帖学是对书法作品的研究和欣赏的学科,也被称为帖

刻学。

帖刻是指用毛笔或其他工具写成的书法作品,通常以卷轴或

纸张形式呈现。

帖学研究的内容包括书法作品的艺术特点、技法、

风格、流派等方面。

通过对帖学的研究,可以了解书法艺术的发展

历程、不同流派的特点以及书法家的创作风格。

综上所述,碑学和帖学都是对中国传统艺术的研究领域,分别

关注碑刻和书法作品。

通过这两个学科的研究,可以深入了解中国

古代文化、艺术和书法的发展与演变。

碑学和帖学是两个相对的概念,分别代表了不同的书法学派和风格。

碑学,是指崇尚“碑学”贬低“帖学”为特征的书学流派。

后来包世臣在他的著作《艺舟双楫》里头,极力推崇北碑书法,尊魏卑唐。

从这以后碑学的影响逐渐的扩大,一直到康有为出他的著作《广艺舟双楫》成为清代“碑学”的集大成之作。

康有为把北碑扩大到整个魏晋南北朝,使“碑学”理论有了更合乎科学的基础,在他们的推动下,时人纷纷师法碑刻以救《淳化阁帖》之弊,形成一个很有影响力的“碑学派”。

而帖学,是指研究法帖的源流优劣以及书迹的真伪等的一门学问,也是指崇尚魏晋以下法帖的书法学派,与“碑学”相对。

帖学有“学晋”“晋唐行草小楷”“主要学阁帖”等三种基本含义。

其发端建立在北宋时期《淳化阁帖》的辗转翻刻传拓的基础上,其研究对象主要指的是墨本与刻石的拓片或拓本。

帖学以手札、书信为主,多忠实于原迹,比较真实的反映了书作者的原本写字风格。

总的来说,碑学和帖学都是中国书法的重要组成部分,二者虽然风格迥异,但各有其独特的艺术价值和历史意义。

“帖学”与“碑学”的本质是什么?发布时间: 19-12-3106:30文化领域创作者书法学习中向有“帖学”与“碑学”之争。

那么什么是“碑学”,什么是“帖学”呢?简单来说,“帖学”就是崇尚魏晋以下法帖的书法学派,“碑学”就是崇尚碑刻的书法流派。

“帖”字原指用以言事的小纸片,如字条、请帖、庚帖等。

魏晋书法多是写在这样的小纸片上,如王羲之的《丧乱帖》《姨母帖》等。

后来,它们逐渐成为历代书家临摹效仿的“法贴”,其意思就是供人临摹取法的样本。

阮元说:“帖者,始于卷帛之署书也,后世凡一缣半纸珍藏墨迹,皆归之帖。

”宋代印刷术普及,印帖之风盛兴,“为帖学”的生成奠定了广袤的土壤。

宋太宗淳化三年拿出宫内所藏历代法书墨迹,刻印成书,分赐大臣,这就是著名的“淳化阁帖”,它被视为历代法帖之祖。

清朝皇帝则将搜集古迹刻成规模空前的《三希堂法贴》。

印刷术的技术的手段,为帖学的兴盛立下了汗马功劳。

苏轼《寒食诗帖》然而,随着时间的流转,《淳化阁帖》等字帖不断翻刻,逐渐失真。

再加上,明清之际馆阁体书风盛行,虽“楷法精美”,然千篇一律,靡弱薄俗,人们逐渐对流传已久的帖学心生厌倦,传统的堤坝遂渐崩塌。

这种情况之下,随着清代朴学的发展以及古碑的出土,金石考据之学大盛。

取法魏晋之前的古碑了解书法的本来面目以救帖学之失,逐渐成为时代潮流。

郑燮、金农发其机,阮元导其源,邓石如扬其波,包世臣助其澜,始成巨流,“三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体,盖俗尚成矣。

”沈曾植“碑派”行书在阮元的《南北书派论》《北碑南帖论》,包世臣的《艺舟双楫》以及康有为的《广艺舟双楫》是主要的碑学理论书籍。

在它们的推波助澜之下,碑学大兴,蔚为壮观。

阮元倡导南北书派论,把妍美潇洒的古代墨迹归为南派"帖学",把古拙、朴厚、粗犷的碑刻纳入北派"碑学"范畴。

至清末民初,碑学的发展达到了顶峰,出现了像吴昌硕、康有为、赵之谦、张裕钊、沈曾植、李瑞清等大批碑学家。

基于对碑学与帖学的比较研究作者:李天来源:《今传媒》2015年第09期摘 ;要:书法艺术是中华民族特有的一种表达人们内在心灵情愫的艺术形式,这种形式是以用笔用墨、点画结构、布局章法等为支撑,从而表现书法家的艺术理念及美学思想。

中国书法艺术发展到清朝,形成了帖学与碑学两个学派,分别代表了两种截然不同的审美倾向,帖学所追求的是一种天真、飘逸之美,而碑学则标榜方正、劲健之美,即《周易》中所说的“阴柔之美”与“阳刚之美”、“乾之美”与“坤之美”。

碑学和帖学都是中华民族优秀的文化传统,符合阴阳之“大和”,刚柔并济、碑帖融合方可使书法艺术家全方位吸收营养,这样才能真正继承和发展中国传统书法艺术文化。

关键词:碑学;帖学;阴柔之美;阳刚之美;刚柔并济中图分类号:J292.2 ; ; ; ; ; ;文献标识码:A ; ; ; ; ; ;文章编号:1672-8122(2015)09-0140-02一、阳刚之美与阴柔之美阴阳是《周易》的基本思想,阴柔之美与阳刚之美这一对美学范畴是由阴阳发展而来的,“立地之道,曰柔与刚”。

刚柔之美也就是乾坤之美,乾所具有的特性是与美有关的,阳刚不仅是世间万物化生的基础和统治社会力量的最高主宰,也是一种“刚健中正,纯粹精也”的美。

《大壮》卦曰:“大壮,大者壮也。

刚以动,故壮”,由此可见,阳刚之美乃是一种“壮”美、“劲健”之美、“力量”之美,具有方正、劲健、拙朴、险峭等特点。

坤与乾不同,它是一种纯阴至柔的美,是阴柔之美的集中表现。

阴柔美是一种宽容的母性之美,是一种包容宽广的内含之美,也是一种至柔至静的含蓄之美。

同时,阴柔之美也具有天真、圆融、潇洒、飘逸的特点。

中国书法艺术经过数千年的发展也形成了“阴柔”与“阳刚”两种截然不同的风格,碑学属于阳刚之美的一极,帖学则属于阴柔之美的一极,分别表现着两种不同的美,例如我们在欣赏《张迁碑》与《兰亭序》时的审美感受是大相径庭的。

帖学是指唐、宋、元以来形成的崇尚“二王”及属于其系统的唐、宋诸家的审美主张、书法史观和以晋、唐以来著名书家的墨迹、法帖为取法对象的创作书风。

关于帖学、碑学概念的理性思考关于帖学、碑学概念的理性思考宋开罗帖学和碑学是现今书学理论中常常出现的两个概念,对这两个名词常会有不同的解释和理解。

在看到有关帖学碑学问题的文章时,我时常感到困惑。

为了搞清楚这些问题,使自己有一个较清醒的认识,我对碑学帖学从最简单的概念进行了一些探索和思考,现将我对这些问题的认识和理解写出,可能并不准确,也可能是错误的,特求教于方家。

、帖学、碑学名词的由来帖学和碑学这两个名词最早出现在康有为的《广艺舟双。

帖学:“晋人之书流传曰帖,其真迹至明犹有存者,故宋、元、明人为帖学宜也。

”碑学:“阮文达亦作旧体书,然其为《南北书派论》,深通此事,知帖学之大坏,碑学之当法,南北朝碑之可贵。

”这是帖学碑学这两个名词最早出现之处。

北朝之碑虽早已有之,但并未得到历代书法家的重视,也很少有人习写北碑。

从阮元开始,人们才认识到北碑的书法美学价值,进而有人在书法创作中进行艺术实践。

阮元、包世臣等人提出北碑南帖之分别,开始有了尊碑思想。

阮元的《南北书派论》、《北碑南帖论》和包世臣的《艺舟双辑》中都有扬碑抑帖之意,但他们并未提出帖学和碑学这两个词,在他们的著作中,也看不出帖学到了“大坏”的程度。

他们认为北碑和南帖是来自同一源流的两个艺术流派,各有所长,只是以往人们对北碑的艺术美不够重视,所以他们才提出尊碑思想。

阮元、包世臣及以后一些人对北碑的研究,开阔了人们的视野,对碑学的发展以至成熟开辟了一条道路。

是康有为在《广艺舟双楫》中首先提出了碑学这个概念。

为了与碑学相对应,他把以前的书学主流派,即以南帖和“王”为宗的书学流派称为帖学,并突出了碑帖之间的对立。

他明确提出尊碑卑帖思想,断言帖学大坏,碑学当兴。

这两个名词概念的提出,是碑学作为书学流派正式诞生的宣言书,它从理论上完成了碑学帖学这两个书学流派之间的对立统一体系的构建。

二、帖学碑学中帖与碑的含义帖字的读音有三种,每种读音的声调不同,其含义也不相同。

碑帖学在书法学科中的定位及其重点内容的思考2013级专业硕士邹秀丽 2136402030 要想了解碑帖学在书法学科中的定位,我认为首先得弄清楚什么是书法?什么是碑帖?以及碑帖学科在书法学科中的重点内容,也就是说开设碑帖学科对书法学有什么帮助,有什么益处?我们是书法专业,艺术性是其根本,但也需了解它的书写载体、临习范本,除了一些真迹的流传影印本,大部分是碑帖影印本是我们日常所运用的临本,所以有必要搞清楚我们日常所用的碑帖的时代、流传拓本、版本优劣、版本真伪、碑帖传拓等等内容的来龙去脉。

首先我认为书法学和碑帖学是密不可分的。

“碑帖”一词最晚应在宋末始见,是对石刻文字拓本为习字范本的总称,又可统称为字帖。

书法是汉字的书写艺术。

而目前的书法学习,正是书学者临习的流传碑帖影印本,进而从中汲取古人的笔法、墨法、结构章法布局等等,所以说学习书法就得跟碑帖打交道,就得运用到碑帖学相关内容。

书法学离不开碑帖学,密不可分。

其次我认为碑帖学对书法学习在源头上的审美有了规范性、制约性的作用。

书法学习离不开碑帖,书法强调取法乎上,以古为徒。

那么就得了解你所临习的范本的时代,版本流传、碑帖拓本的真伪、优劣等等问题。

但是不了解碑帖是原拓,是翻拓或者是重拓,也不懂的版本流传最好的版本,就拿过字帖进行临写,那么学者从中理解的某个朝代的某个书家的艺术审美特征首先是不准确的,其次是不古,最后有可能你正好选了一本后人的伪本,导致学习南辕北辙,又怎么能谈到取法乎上呢?简直让人贻笑大方了。

所以说先要了解碑帖的版本的流传,最接近原刻石、原迹、原时代的审美特征,你才能谈及书法鉴赏。

当然有人以自己的审美出发,就认为后世的这个翻刻本或者伪本好,我们不排斥后世的碑帖的价值,因为造伪,翻刻的工匠绝大部分工艺精湛的,但是你要是将自己所用的本子硬说是它本来的面目,就是你对古人书法的一种审美移情,是你强加于古人身上的个人诠释,并不是古人的真实面目,与古人无关。

书法碑学与帖学书法碑学与帖学是中国传统书法艺术的两个重要分支,它们在一定程度上各具特色,但又有着不可分割的联系。

下面我们逐步来阐述这两者之间的关系。

一、书法碑学书法碑学是指对中国历代碑刻题跋、石刻刻券以及石刻文字等进行系统研究,以探寻古人书法思想、书风特色等。

在这一领域中,古人常常以碑上题跋作为书法篇目,这是因为碑书所体现的,既有作品本身的艺术价值,还有文化历史方面的重要性。

书法碑学的研究内容包括着力于对碑刻上字符形态的系统分析,以及对装饰图案和碑身排版等方面的探究,这些都是书法碑学研究的核心领域。

除此之外,书法碑学家还需要对古人题跋的书法风格进行分析、总结,以便形成一个完整的书法碑学体系。

二、帖学帖学是指对历代名家的草书、楷书作品的研究,着重探究了古人的书法心得、技法、风格特征等方面的内容。

与书法碑学类似,帖学的研究也是要体现古人所遗传递下来的书法精神,同时也涵盖了个人风格的创新和发展。

在帖学中,对古人的草书、楷书作品进行深入严谨的研究,能够让后人掌握古人书法的精髓,吸收其知识积累,形成自己的风格。

同时,帖学也可以为今人提供许多现代书法创作的思想和启示。

三、两者之间的联系书法碑学和帖学两者虽然从研究维度分开,但它们在实践中又密不可分。

通过对历代碑刻题跋、石刻刻券等文物的解读,可以帮助现代书法爱好者更好地体会到古人书法的气质。

而对于现代书法家来说,通过学习历代大家的楷书和草书,又可以得到更加深刻的书法理解,进一步丰富自己的书法技巧和风格。

对于书法爱好者而言,通过书法碑学和帖学的学习,不仅可以欣赏到古人的书法佳作,还可以从中汲取灵感和感悟。

而对于书法从业者来说,这种思维的转换还可以帮助他们在不同类型的书写中得到更加出色的表现。

总之,书法碑学和帖学,无论是从研究角度,还是从实践层面来讲,都融合了中华文化的精髓,是中国书法艺术不可或缺的两个重要组成部分。

碑学与帖学作者:黄获澍来源:《速读·上旬》2016年第05期摘要:书法是中国独特的审美艺术,它组成了中国文人生活的一部分,同时也承载了生活。

而作为书法中最重要的两派,碑学与帖学,像两条河流,既独自流淌,又时而回合。

帖学,因其书写材料柔软,多表现出书卷气,碑学,因国运而兴,多表现金石气。

关键词:书法;帖学;碑学;书卷气;金石气书法是人对自身生存在的一种表达方式。

无论是契刻还是书写,无论书写于龟甲兽骨,钟鼎彝器,还是短简残竹,缣素宣纸,它们的本质都是一种叙说。

尤其是东方文字,不仅书写内容,而且书写形式本身,都叙说着一种观念,成为性灵的流露。

所以我们也就不难理解帖与碑之辩何以延续至今,毕竟它们是不同审美的表达。

一、帖学的概念与发展帖学与碑学的起源都与书写材料密切相关。

最开始时,帖只是小件篇幅的写件之名。

帖起源于帛。

《说文解字》:“帖,帛书署也。

”《辞源》:“帖,以帛作书也”帛,是古代丝类总称,古代没发明纸张的时候,多书写在竹木,或帛上。

后汉发明了纸张,但是直至隋唐,帛书都没有绝迹。

后汉流行收藏书家手迹。

那些浑然天成的法帖信札,因其高度的随意性,偶然性成为不可多得的艺术品,被世人视若珍宝。

所以,帖渐渐地有了名人翰墨的意思。

如陆机的《平复帖》,王右军的《奉橘帖》。

这些收藏者得着这些珍品,总想着与人分享展示,于是就有了刻石之举。

宋代时称丛帖、汇帖,又因其字体大小不同而有碑帖之分。

大者曰碑,小者曰帖。

后有人为临摹练字,拓写碑帖而装裱成册,合成碑帖,作为习字的范本。

尤以宋《淳化阁帖》最为著名。

而这种临摹习字蔚然成风之后,根据所收集、宗法的各个书家又分为各派。

沙孟海在《近三百年的书学》里将“帖学”标明为以晋唐行草小楷为主的书写作品,康有为则认为“帖学”的意思是学晋人之书,在其著名的《广艺舟双楫》中说:“晋人之书流传曰帖,其真迹至明犹有存者,故宋、元、明人之为帖学,宜也。

”不管是哪一种,这时候,帖成为书法的一个流派已是共识。

碑学和帖学的关系碑和帖的称法,大概自清代中叶才响了起来,即是说从乾嘉之际,碑学的兴起才将碑学和帖学分而称之,因为在清代以前学书基本就是学帖学。

由于元明以后以二王为主体的帖学真本逐渐散失遗尽,宋代以来摹刻的淳化阁帖、大观帖等原始本越来越少见,而民间根据流传的翻刻本越来越多,翻刻本已基本失去了原帖的面目和神韵。

加之从唐代以后学书已失去二王笔法正脉的传承,人们学书法纯靠临帖和想象,笔法的真谛无从学得,而临写的帖子又是经过若干遍翻刻过的失真刻本,这就不可避免的使书法水平每况愈下,而导致帖学的衰微。

碑学的兴起正是借帖学的衰微之机而乘势发展起来的。

由于人们从思想上厌恶已衰退了的走向靡弱和薄俗的帖学,而从物质上又有了逐渐出土的大批碑志造像等可供文人书家们研究、借鉴和学习的实物和各种学习材料,碑学的兴起就是很自然的了。

至清末民初,碑学的发展达到了顶峰,出现了像吴昌硕、康有为、赵之谦、张裕钊、沈曾植、李瑞清等大批碑学家。

理论上从阮元到包世臣,再到康有为,把碑学亦推向了顶峰,甚至说达到了以谈碑学碑为荣,以谈贴学帖为不屑一顾的地步。

至此可以说,帖学的元气已几乎伤尽,根基已摇摇欲坠。

帖学笔法的真传从唐代以后就逐渐丢失,至康有为推出“广艺舟双楫",全盘否定帖学,在中国书法史上帖学面临着一场灭顶之灾的严峻考验。

帖学既然遇到了这样的几乎是灭顶之灾的严重挑战,为什么没有被灭掉和消亡呢?原因基本上有两条。

一是由于帖学历史悠久,笔法全面完善,正草隶篆皆融于一体,涵盖了书法的所有书体和领域。

由此而奠定了它作为书法基础和正脉的地位。

离开了帖学,只发展碑学,必将导致笔法单一,书体单一,一花独放不是春的书坛黯淡局面。

行书、草书等皆无法发展。

这是从书法本质和客观上离不了帖学这个基础。

二是虽然在包康之后碑学发展达到了鼎盛,谈书必谈碑,学书必学碑,但在任何时候任何情况下都不乏有识之士,都会有洞察全局,具有前瞻目光的人存在。

与康有为同时期就有曾熙、沈曾植等书法大家不为碑学所囿,而适应书法发展之需要,走上融碑化帖的道路。

对当今书法界碑学流行的思考和建议干这行这么久,今天分享点关于当今书法界碑学流行的经验。

首先啊,我觉得碑学流行是个挺有趣的事儿。

这几年走在书法展览啥的地方,满眼都是带着碑学风格的作品。

我自己也学过碑学,那时候就想着,碑刻所蕴含的古朴厚重的气息真是太迷人了。

可是啊,这里面也有些问题。

我感觉现在好多学碑学的人有点走入误区。

比如说,过度追求碑刻由于风化等原因造成的那种残破感。

我见过一些作品,刻意地去制造那种好像很古旧、斑驳的效果,但实际上字的笔画结构都没写好,这就是本末倒置啊。

就好比一个人只想着穿好看的衣服来显示自己时尚,可却忽略了自身体态的端正。

我觉得学碑学啊,得先把笔法结构这些基本功学好。

再就是,哦对了还有,很多人学碑学都去模仿那几家有名的碑刻,像《张猛龙碑》《龙门二十品》啥的。

其实碑学的世界很丰富的,有很多不那么有名但也非常有特色的碑刻可以去研究。

我以前就是咬死了那几本常见的碑帖,后来偶然接触到一个比较小众的碑刻,那才发现这里面别有洞天。

我觉得大家应该放开眼光,多去发掘一些不太出名的碑刻。

还有就是学碑学的目的问题。

现在我看到有些人学碑学就是为了跟风,赶展览的潮流。

这可不对,那你这样能真的学到碑学的精髓吗?我觉得咱们应该从碑学里去体会古人写字的那种心境,感受那个时代的文化氛围。

我之前就陷入过为了参加展览而盲目学碑学风格的怪圈,写出来的作品自己看着都觉得空洞。

后来调整了心态,从字的文化内涵上去挖掘,这才又上了一个台阶。

而且我觉得,现在碑学虽然流行,但和帖学的交流融合不够。

帖学的流畅灵动和碑学的雄浑古朴要是能结合起来多好啊。

就像做饭一样,不同的调料搭配好了才能做出美味。

我认识一个书法老师,他教学的时候就让学生同时接触碑学帖学,然后鼓励他们把二者的优点融合到自己作品里,那写出来的字真是别有一番风味。

参考资料的话,大家可以多看看康有为的《广艺舟双楫》,这里面对碑学有很深入的阐述。

不过呢,康有为的看法也有他的局限性,我们还得结合现代的书法发展辩证地去看。

关于帖学、碑学概念的理性思考

关于帖学、碑学概念的理性思考

宋开罗

帖学和碑学是现今书学理论中常常出现的两个概念,对这两个名词常会有不同的解释和理解。

在看到有关帖学碑学问题的文章时,我时常感到困惑。

为了搞清楚这些问题,使自己有一个较清醒的认识,我对碑学帖学从最简单的概念进行了一些探索和思考,现将我对这些问题的认识和理解写出,可能并不准确,也可能是错误的,特求教于方家。

一、帖学、碑学名词的由来

帖学和碑学这两个名词最早出现在康有为的《广艺舟双楫》中。

帖学:“晋人之书流传曰帖,其真迹至明犹有存者,故宋、元、明人为帖学宜也。

”碑学:“阮文达亦作旧体书,然其为《南北书派论》,深通此事,知帖学之大坏,碑学之当法,南北朝碑之可贵。

”这是帖学碑学这两个名词最早出现之处。

北朝之碑虽早已有之,但并未得到历代书法家的重视,

也很少有人习写北碑。

从阮元开始,人们才认识到北碑的书法美学价值,进而有人在书法创作中进行艺术实践。

阮元、包世臣等人提出北碑南帖之分别,开始有了尊碑思想。

阮元的《南北书派论》、《北碑南帖论》和包世臣的《艺舟双辑》中都有扬碑抑帖之意,但他们并未提出帖学和碑学这两个词,在他们的著作中,也看不出帖学到了“大坏”的程度。

他们认为北碑和南帖是来自同一源流的两个艺术流派,各有所长,只是以往人们对北碑的艺术美不够重视,所以他们才提出尊碑思想。

阮元、包世臣及以后一些人对北碑的研究,开阔了人们的视野,对碑学的发展以至成熟开辟了一条道路。

是康有为在《广艺舟双楫》中首先提出了碑学这个概念。

为了与碑学相对应,他把以前的书学主流派,即以南帖和“二王”为宗的书学流派称为帖学,并突出了碑帖之间的对立。

他明确提出尊碑卑帖思想,断言帖学大坏,碑学当兴。

这两个名词概念的提出,是碑学作为书学流派正式诞生的宣言书,它从理论上完成了碑学帖学这两个书学流派之间的对立统一体系的构建。

二、帖学碑学中帖与碑的含义

帖字的读音有三种,每种读音的声调不同,其含义也不相同。

1.帖(tiē),服从、妥当,如服帖、妥帖;2.帖(tiě),有字的纸,如请帖、书帖、帖子;3.帖(tiè),习字样本,如字帖、碑帖、法帖等。

帖学中帖字的读音不可能是第一种,那么到底是第二种还是第三种呢?看阮元的《北碑南帖论》:“帖者,始于卷帛之署书,后世凡一缣半纸珍藏墨迹,皆归之帖。

”可以清楚帖学之帖即书帖之帖,即前述第二种读音,读作(tiě)。

帖字有时和碑字连在一起,组成碑帖一词,此碑帖不是北碑南帖或碑学帖学的意思,而可解释为石刻、木刻的法书拓本或印本,即我们常说的字帖。

在此处帖字读作第四声。

如《淳化阁帖》、《三希堂帖》等都是字帖,也可以叫做碑帖。

碑指竖立的刻着文字的石头。

从秦始皇起两千余年间,各朝各代不知立了多少碑,但碑学之碑专指南北朝时之碑(也包括摩崖、墓志及造像文字)。

按阮元的说法,碑只是北朝之碑,所以叫北碑。

康有为对这一说法作了修正:“书可分派,南北不能分派,阮文达之为是论,盖见南碑犹少,未能竟其源流,故妄以碑帖为界,强分南北也。

”所以康有为尊碑即尊“南北朝时之碑”。

碑学之碑只专指南北朝时之碑,其字体主要是楷书,它不包括在此之前的秦碑汉碑和在此之后的唐碑宋碑。

帖学之帖专指东晋和南朝的书帖,其字体有楷、行、草书等,而不是指唐以后所刻印之字帖。

三、帖学的创新不能算碑学

唐、宋、元、明至清中期,书法之学几乎全为帖学笼罩,“二王”法帖一直是历代书法的最高范本。

拿一句现代的话来讲,帖学是书学的主流派。

所谓唐尚法、宋尚意、元明尚态其实和晋尚韵并无本质区别,它们都是历代书法家对帖学的继承发展和创新。

明末张瑞图、黄道周、倪元璐、王铎等人对帖学进行了创新,其力度之大是前所未有的,也取得了很大的成就。

如照这个路子发展下去,帖学会展现一种与后来截然不同的灿烂前景,但可惜这次帖学创新运动被社会历史巨变所中止了。

到了清代,康熙、乾隆两位帝王专喜董、赵书法,平和温雅书风笼罩一代书坛,帖学又回到了守旧的老路。

清初的傅山提出过书法的“四宁四毋”,即“宁拙毋巧,

宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁率真毋安排”,这被一些人说成是碑学思想或碑学的萌芽,这是误解。

看傅山的书学思想和书法实践,走的是帖学之路。

他的书法有创新,这种创新是对黄道周、王铎等人帖学创新的继承和延续,无法使其与碑学挂起钩。

“四宁四毋”是傅山提出的美学观点,这和当时的社会历史文化背景密切相关,无论怎样解释,它于碑学也没有丝毫关系。

清乾隆时期,皇家刻《三希堂帖》,民间也刻印了大量碑帖,帖学影响了一代书风。

乾嘉时期书法家数量之多是前所未有的,他们之中的绝大多数人,如刘镛、翁方纲、梁巘、王文治、成亲王、铁保等,甚至包括有创新精神的“扬州八怪”中的大多数人,都可以说是帖学家,帖学占当时书坛的主导地位。

稍后的阮元、包世臣等人提倡北碑,但他们本人的书法还是没有从帖学中分化出来。

咸、同以后,赵之谦、张裕钊、杨守敬等人纷纷研究临习北碑,搞碑学的人多了起来,艺术也趋于成熟,碑学才发展成长为书学流派。

四、金石学不等同于碑学

康有为说:“碑学之兴,乘帖学之坏,亦因金石之大盛也。

”乾嘉时期金石学的蓬勃发展,确实对对碑学的产生和

发展起过促进作用,但如果认为凡金石学研究范围之内的都是碑学,那就大谬不然了。

金石学研究的内容有古文字、考古和证史等许多方面,碑学则是单纯的书法美学和书法创作;金石学中古文字学研究的文字有大篆、小篆、隶书和楷书等多种字体,而碑学主要涉及魏碑一种字体。

康有为《广艺舟双楫》中的“尊碑”之碑,只指南北朝时之碑,并未包括秦碑和汉碑。

现在有人论及碑学时,把写秦碑(篆书)和汉碑(隶书)也算成碑学,这样看并不正确。

秦篆和汉隶文字虽刻在碑上并也流传后世,但这些碑并不在碑学的范围之内。

清乾嘉时期金石学大盛,由于出土金石大增,人们眼界开阔,直接秦汉。

金石学家在研究学问的同时,也练习篆隶书法,书法水平有很大提高,当时出了许多善写篆隶的书法家,但这和后来出现的碑学不是一回事。

那个时期的篆书和隶书既有苍劲、古拙、厚重型的,如邓石如的篆书和伊秉绶、黄易、桂馥的隶书;也有清秀典雅型的,如钱坫、洪亮吉、孙星衍的玉箸篆书和翁方纲的隶书。

但即使是古拙厚重型的篆隶书,也不能说是碑学。

碑学是对南北朝时碑(包括墓志、摩崖、造像)上楷书

字体(简称魏碑)书法技法和美学原则的传承、借鉴和发展的书学流派。

如果是把魏碑的笔法、笔意、结体等融入其他字体中去,创造出新体的篆、隶、行、草,可以说是碑学的发展。

但如果把篆、隶的笔法结构融入楷、行、草中去,则这种模式古已有之,再把它说成是碑学就讲不通了。

五、帖学碑学不是书学之全部

在当今书法批评中,有人在评价近现代以来的书法名家时,不看别的,就看他们是碑学还是帖学。

这样的书法批评也许很容易,但是书法艺术并不这样简单。

帖学和碑学在整个书学中占有重要的地位,但书法艺术是丰富多彩的,在书学范围内,既非帖学也非碑学者也不少。

甲骨文、金文、小篆、隶书、简帛书、章草、写经文字和大量的民间书法就不能归入帖学或碑学之内。

当今书法家有把碑帖结合得很好,做到天衣无缝、了无痕迹的,也不能简单地说他是碑学或者是帖学。

帖学碑学都是在特定时期和环境中书法艺术的一种流

派或思潮,它们都对促进传统书法艺术的发展进步起到过重大作用。

帖学和碑学中都包含着丰富而宝贵的书法美学思

想,都是可供后人继承的优秀历史文化传统。

(原载2005年8月10日《书法导报》,现略有删节。

)。