高考语文复习板块3新高考模式下的古诗文阅读 专题1 考题研析 题型突破篇第3讲 文言文概括分析题79

- 格式:doc

- 大小:165.75 KB

- 文档页数:11

读懂文本才能准确答题要想做好诗歌鉴赏题,首要的是读懂诗歌。

只有读懂了一首诗歌,才能有针对性地组织答案。

因此,诗歌鉴赏的关键是读懂诗歌。

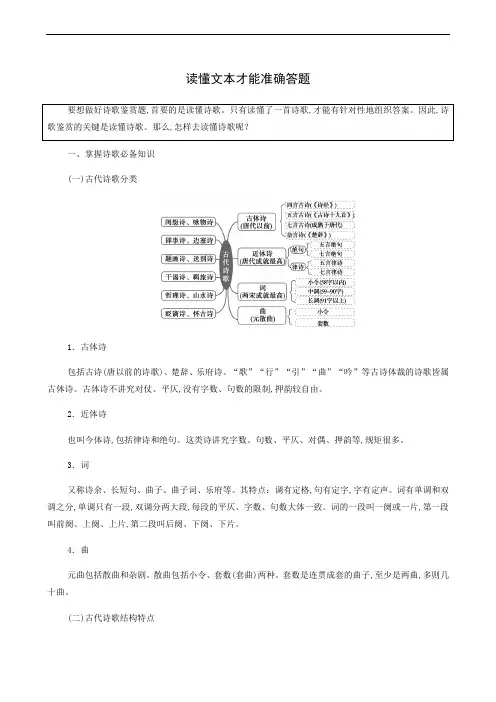

那么,怎样去读懂诗歌呢?一、掌握诗歌必备知识(一)古代诗歌分类1.古体诗包括古诗(唐以前的诗歌)、楚辞、乐府诗。

“歌”“行”“引”“曲”“吟”等古诗体裁的诗歌皆属古体诗。

古体诗不讲究对仗、平仄,没有字数、句数的限制,押韵较自由。

2.近体诗也叫今体诗,包括律诗和绝句。

这类诗讲究字数、句数、平仄、对偶、押韵等,规矩很多。

3.词又称诗余、长短句、曲子、曲子词、乐府等。

其特点:调有定格,句有定字,字有定声。

词有单调和双调之分,单调只有一段,双调分两大段,每段的平仄、字数、句数大体一致。

词的一段叫一阕或一片,第一段叫前阕、上阕、上片,第二段叫后阕、下阕、下片。

4.曲元曲包括散曲和杂剧。

散曲包括小令、套数(套曲)两种。

套数是连贯成套的曲子,至少是两曲,多则几十曲。

(二)古代诗歌结构特点古代诗歌语言是语言的变形,它离开了口语与一般书面语,成为一种特异的语言形式。

古代诗歌语言的“变形”:在语言方面,建立格律以营造音乐美;在用词、造句方面,改变词性、改变词序、省略成分等;在修辞方面,常常是互文见义。

由此取得“新、巧、奇、警”的艺术效果;增加语言容量,以取得多义的效果;强化语言的启发性,以取得写意传神的效果。

但语言的“变形”都是服从表情达意的目标,而非文字游戏。

古代诗歌语言变形的地方,往往是读懂诗歌的难点。

省略压缩语言诗歌语句之间往往具有跳跃性,于是就产生了省略现象,也就出现了空白,从而为读者留下想象的空间。

古代诗歌省略主要有以下两个特点:①答话蕴含问话;②意象组合。

①贾岛《寻隐者不遇》:“松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

”作者采用答话蕴含问话的方法,把诗歌精简压缩为二十个字。

②马致远的《天净沙·秋思》:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

”把多个意象直接拼合,表达了作者的羁旅之苦和悲秋之恨。

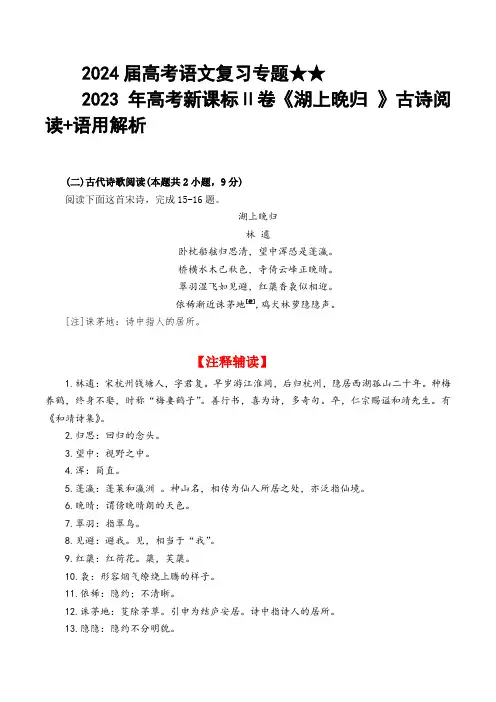

2024届高考语文复习专题★★2023年高考新课标Ⅱ卷《湖上晚归》古诗阅读+语用解析(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首宋诗,完成15-16题。

湖上晚归林逋卧枕船舷归思清,望中浑恐是蓬瀛。

桥横水木已秋色,寺倚云峰正晚晴。

翠羽湿飞如见避,红蕖香袅似相迎。

依稀渐近诛茅地[注],鸡犬林萝隐隐声。

[注]诛茅地:诗中指人的居所。

【注释辅读】1.林逋:宋杭州钱塘人,字君复。

早岁游江淮间,后归杭州,隐居西湖孤山二十年。

种梅养鹤,终身不娶,时称“梅妻鹤子”。

善行书,喜为诗,多奇句。

卒,仁宗赐谥和靖先生。

有《和靖诗集》。

2.归思:回归的念头。

3.望中:视野之中。

4.浑:简直。

5.蓬瀛:蓬莱和瀛洲。

神山名,相传为仙人所居之处,亦泛指仙境。

6.晚晴:谓傍晚晴朗的天色。

7.翠羽:指翠鸟。

8.见避:避我。

见,相当于“我”。

9.红蕖:红荷花。

蕖,芙蕖。

10.袅:形容烟气缭绕上腾的样子。

11.依稀:隐约;不清晰。

12.诛茅地:芟除茅草。

引申为结庐安居。

诗中指诗人的居所。

13.隐隐:隐约不分明貌。

【诗意解读】标题:湖上晚归从湖上乘船晚上归来。

首联:卧枕船舷归思清,望中浑恐是蓬瀛。

诗意:我躺卧船中,头枕船舷,回家的念头清清如水。

视野之中,佳山妙水,简直让人恐怕是进入了蓬莱、瀛洲那样的仙境。

解析:作者与世隔绝,却非常喜欢田园山水。

首先点出自己乘船回家,途中景色迷人,仿佛幻境。

诗人头枕船舷,归意极浓,也许是因为很久没有回到孤山了,心里一直牵挂着他的梅花和野鹤。

诗人举目四望,周围碧波荡漾、云雾茫茫,小船好像正在蓬瀛仙界里穿行。

才子不慕功名,与权贵绝交,虽然生活俭朴,却少了很多世俗的忧虑,心境澄清,快乐逍遥。

颔联:桥横水木已秋色,寺倚云峰正晚晴。

诗意:长桥卧波,霜叶似火,秋色怡人;夕阳如血,云峰斜倚,晚晴正好。

解析:接下来进一步展现归途中的静态景象,“桥横水木已秋色,寺倚云峰正晚晴。

”时值秋天、色彩斑斓,小桥流水、山寺云峰,都在夕阳晚照之中显得非常宁静,它们似乎都不想打搅诗人的思绪,也好像正享受着璀璨晚霞的沐浴。

专题三古代诗歌鉴赏学案一高考研究——鉴往知来,知道高考怎么考一、[2020·新高考Ⅰ卷]阅读下面这首唐诗,完成1~2题。

赠别郑炼赴襄阳杜甫戎马交驰际,柴门老病身。

把君诗过日①,念此别惊神。

地阔峨眉晚,天高岘首春②。

为于耆旧内③,试觅姓庞人④。

【注】①把:握,执。

②岘首山,在襄阳。

③耆旧:年高望重的人。

④姓庞人:指庞德公,汉末襄阳高士。

速读批注:1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )A.诗的首联简单交代了兵荒马乱的时代背景和诗人年老多病的艰难境况。

B.虽然日后仍有朋友的诗篇陪伴,但面对离别,诗人还是感到心惊神伤。

C.诗人请郑炼在襄阳寻访庞德公那样的高士,表达了对先贤的仰慕之意。

D.全诗情感表达含蓄蕴藉,格律谨严,比较典型地体现了杜甫诗的风格。

2.诗的颈联写到峨眉、岘首两座山,对表达离情有何作用?请简要分析。

答:二、[2020·新高考Ⅱ卷]阅读下面这首宋诗,完成3~4题。

赠赵伯鱼(节选)韩驹①荆州早识高与黄②,诵二子句声琅琅。

后生好学果可畏,仆常倦谈殊未详。

学诗当如初学禅,未悟且遍参诸方③。

一朝悟罢正法眼④,信手拈出皆成章。

【注】①韩驹(?~1135),字子苍,两宋之际著名诗人。

②高与黄:指前辈诗人高荷与黄庭坚。

③参:领悟,琢磨。

诸方:各地方,各方面。

④正法眼:这里借指事物的诀要或精义。

速读批注:3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )A.从诗的内容可以得知,赵伯鱼是一位勤奋好学、转益多师的诗坛后辈。

B.诗中使用了古语“后生可畏”,表现出作者对赵伯鱼的嘉许以及劝诫。

C.面对后辈的请教,作者谦逊地表示,自己所谈不多,也较为简单粗略。

D.诗中以禅理喻诗的内容,既可为赵伯鱼提供指点,也具有普遍的意义。

4.作者主张什么样的学诗途径?请结合诗歌内容简要分析。

答:————————————课后练习————————————一、[2020·全国卷Ⅰ]阅读下面这首唐诗,完成1~2题。

依托教材才能洞悉考点 分析高考试题可知,几乎历年的考点设置,都可以从课本中找到相关联的知识点。

往往是测试题目出在“课外”,答案在“课内”。

这里“课外”的含义一般指“选材”是学生没学过的,题目是没做过的。

“课内”的含义可从两个方面理解:一是指测试的知识是学生“课内”学过的,二是学生可以利用学过的知识加以推断。

2020年高考全国卷文言文试题素材均选取了“二十四史”,且都是考生熟知的历史人物,体现了对教材知识的迁移。

可见学好课本,巩固文言基础是解答文言文题目的关键。

《廉颇蔺相如列传》一文是一篇涵盖全部文言基础知识的课文,同学们在复习考点之前,可以先练习一下,以期在复习中起到承上启下的作用。

一、文言文基础知识1.下列各句中,没有通假字的一项是(3分)( )A .拜送书于庭B .君不如肉袒伏斧质请罪C .召有司案图,指从此以往十五都予赵D .王必无人,臣愿奉璧往使D [A 项,“庭”通“廷”;B 项,“质”通“锧”;C 项,“案”通“按”。

]2.下列各句中,加点词的解释不正确的一项是(3分)( )A .而蔺相如徒.以口舌为劳(仅仅) B .臣等不肖,请.辞去(请求) C .独.畏廉将军哉?(难道) D .卒.相与欢,为刎颈之交(最终) B [B 项,请:请允许。

]3.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是(3分)( )A.⎩⎪⎨⎪⎧①不如因.而厚遇之②因.宾客至蔺相如门谢罪 B.⎩⎪⎨⎪⎧①引.赵使者蔺相如②相如引.车避匿 C.⎩⎪⎨⎪⎧①且.以一璧之故逆强秦之欢②且.相如素贱人,吾羞 D.⎩⎪⎨⎪⎧①而君幸.于赵王②大王亦幸.赦臣 C [C 项,且:连词,况且。

A 项,因:①介词,趁机;②介词,通过。

B 项,引:①动词,延请;②动词,掉转。

D项,幸:①宠幸;②副词,幸而。

]4.下列句子中加点的词语,古今意义相同的一项是(3分)( )A.璧有瑕,请指示..王B.臣所以去亲戚..而事君者,徒慕君之高义也C.明年..复攻赵D.廉君宣恶言,而君畏匿之,恐惧..殊甚D[D项,“恐惧”,古今义都是“害怕”。

第3讲文言文概括分析题概括分析题是高考文言文阅读的必考题,高考往往采用客观选择题(4选1)的形式,全国卷的题干术语往往是“下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是”,且往往从人物、时间、地点、词义、关系、依据与结论等角度进行设误,回避简单的翻译错误,以曲解文意为主要设错点,难度略有增加。

一、概括分析题命题特点例析因为选项命制的特点是采用“概括+分析”的形式,常常是先对人物某一方面(性格或事迹)做简明扼要的归纳,分析是对概括的陈述、解释,多以事例为主。

设误可能在“概括”部分,也可能在“分析”部分。

选项“分析”部分文字较多,信息量较大,往往是文中多处文句的综合,因此应将“分析”部分切片,层层比对,便于化整为零,逐一攻破。

[典例] (2020·全国卷Ⅲ)阅读下面的文言文(阅读文本见“题型突破篇第1讲三、[典例]”),完成后面的题目。

下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )A.彪之出仕之始,不愿超迁任职。

他的堂伯父王导对他说,选官要任他为尚书郎,他却认为地位高低不值得计较,越级提拔是自己不愿意的事。

B.彪之坚持己见,不肯接受人犯。

殷浩将谢毅交付廷尉候审,他以此非廷尉职责为由,虽有皇上命令,依然据理拒收,时人将他比作张释之。

C.彪之讲究实效,维护朝廷秩序。

永和末年流行传染病,他见各类官员借口家中有人患病,不愿到任办公,指出这样做的危害,朝政因此恢复。

D.彪之言辞机敏,反对权臣听政。

简文帝去世,讨论身后事时有人提出等候大司马处置,他抢先表示由太子代立,若先面咨大司马将被他斥责。

[尝试解答] ________[解题思维]选项切片分层比对二、“5大比对角度”“10大命题设误点”分类例析比对人物命题设误误解形象把人物的言行所揭示出来的性格特点故意说错,造成对人物形象的错误理解。

张冠李戴把甲人物所为说成是乙人物所为,或者把甲事件结果说成是乙事件结果。

比对方法要围绕“是谁,在何时何地,说过什么话,做过什么事,有什么样的品质,产生了什么样的结果”比对,要着重比对选项在这几方面的表述与原文是否一致。

1.阅读下面的原文与选项,认真比对,分析选项出现的问题。

[原文] 敞侍英宗讲读,每指事据经,因以讽谏。

时两宫方有小人间言,谏者或讦而过直。

敞进读《史记》,至尧授舜以天下,拱而言曰:“舜至侧微也,尧禅之以位,天地享之,百姓戴之,非有他道,惟孝友之德,光于上下耳。

”帝竦体改容,知其以义理讽也。

皇太后闻之,亦大喜。

[选项] 当皇帝不听其他大臣进谏时,刘敞犯颜直谏,用一身正气折服了皇帝。

[分析][答案]从误解形象的角度设误。

“刘敞犯颜直谏”对人物性格的概括与原文不符,原文为“敞进读《史记》,至尧授舜以天下,拱而言曰:‘舜至侧微也,尧禅之以位,天地享之,百姓戴之,非有他道,惟孝友之德,光于上下耳’”,也就是说,刘敞是用典籍和历史故事来“讽谏”,讽谏后“帝竦体改容”,并非是“犯颜直谏”。

【参考译文】刘敞侍奉英宗担任讲读,常常依据经书谈论事情,借此来讽谏。

当时两宫正有小人说离间的话,进谏的人有揭发的却过于直率。

刘敞在皇帝面前讲读《史记》,讲到尧把天下交给舜时,刘敞拱手进言说:“舜,(出身)极其低微,尧把帝位禅让给了他,天地享有他,百姓爱戴他,不是有别的办法,只是舜有孝亲友爱的品德,光耀于天地百姓罢了。

”皇帝恭敬地站起身子表情严肃起来,知道刘敞是用道理来讽喻。

皇太后听说了这件事,也非常高兴。

2.阅读下面的原文与选项,认真比对,分析选项出现的问题。

[原文] (2020·全国卷Ⅰ)既至杭,大旱,饥疫并作。

轼请于朝,免本路上供米三之一,复得赐度僧牒,易米以救饥者。

明年春,又减价粜常平米,多作粥药剂,遣使挟医分坊治病,活者甚众。

[选项] 苏轼直面饥疫,解救受灾百姓。

他在任职杭州时遭遇旱灾病疫,减免上供米三分之一纾缓灾情;同时又集贮钱粮、建造治病场所以防备疫病。

[分析][答案]从张冠李戴的角度设误。

对照原文可知,“减免上供米三分之一”是苏轼向朝廷的请求,不是苏轼减免的。

【参考译文】(苏轼)到杭州后,遇上大旱,饥荒和瘟疫并发。

苏轼向朝廷请求,免去本路上供米的三分之一,又得到赐予剃度僧人的牒文,用以换取米来救济饥饿的人。

第二年春天,又减价出售常平米,制成许多稠粥、药剂,派人带着医生分街道治病,救活的人很多。

比对时间、地点命题设时序概括人物的典型事件时,命题者故意将事情发生的时间顺序颠倒。

误颠倒空间错位把不同空间地点的事件糅合起来表述,故意在地点方面颠倒位置关系。

比对方法分析时要特别注意选项中表述人物行为,事件发生的时间、地点的词语,并与原文比对,厘清人物在何时、何地做了何事。

3.阅读下面的原文与选项,认真比对,分析选项出现的问题。

[原文] (2019·全国卷Ⅰ)后岁余,贾生征见。

孝文帝方受釐,坐宣室。

上因感鬼神事,而问鬼神之本。

贾生因具道所以然之状。

至夜半,文帝前席。

既罢,曰:“吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。

”居顷之,拜贾生为梁怀王太傅。

[选项] 贾谊答复询问,重新得到重用。

文帝询问鬼神之事,对贾谊的回答很满意,于是任命他为自己钟爱的小儿子梁怀王的太傅,又表示自己也比不上贾谊。

[分析][答案]从时序颠倒的角度设误。

选项“于是任命他为自己钟爱的小儿子梁怀王的太傅,又表示自己也比不上贾谊”错误,属时序颠倒,偷换时间、地点。

从原文来看,是孝文帝先表示自己也比不上贾谊,然后才任命他为自己钟爱的小儿子梁怀王的太傅。

【参考译文】一年多之后,贾谊被召回京城拜见皇帝。

当时孝文帝正在接受神的降福保佑,坐在宣室(接见贾谊)。

孝文帝因为有感于鬼神之事,就(向贾谊)询问鬼神的本原。

贾谊也就趁机周详地讲述了所以会有鬼神之事的种种情形。

到半夜时分,孝文帝(已听得很入神,不知不觉地)在座席上往贾谊身边移动。

听完之后,孝文帝说:“我好长时间没见贾谊了,自认为能超过他,现在看来还是不如他。

”过了不久,孝文帝任命贾谊为梁怀王太傅。

4.阅读下面的原文与选项,认真比对,分析选项出现的问题。

[原文] 真薨,宣帝代焉,乃引芝参骠骑军事,转天水太守。

郡邻于蜀,数被侵掠,户口减削,寇盗充斥,芝倾心镇卫,更造城市,数年间旧境悉复。

迁广平太守。

[选项] 鲁芝倾心革新,治政卓有成效。

任天水太守时,蜀地饱受侵扰,人口减少,他全力守卫,修建城市,恢复旧境;离任时,天水各族百姓均请求让他留任。

[分析][答案]从空间错位的角度设误。

选项中为“蜀地饱受侵扰”,原文中是“郡邻于蜀,数被侵掠”,意思是“天水郡与蜀地相邻,多次被蜀军侵扰掠夺”,被侵扰的是天水郡,而不是蜀地。

【参考译文】曹真去世后,宣帝(司马懿)接替曹真任职,就推举鲁芝参与骠骑军事,后(鲁芝)调任天水太守。

天水郡与蜀地相邻,多次被蜀军侵扰掠夺,人口不断减少,盗贼到处都是,鲁芝竭力镇守防卫,重新创建城邑和街市,几年时间,以前的景象全都恢复了。

后又调任他为广平太守。

比对关键词语命题设误曲解文意故意曲解文中某一关键词语的意义,从而制造干扰项干扰考生,这种方式是命题的主要陷阱。

归纳不全概括主要信息不完整,故意遗漏关于人物、事件、观点等方面的内容。

比对方法要细心辨析选项中对人物的分析、道理的阐述等有无夸大、歪曲或偷换概念的现象,要注意比对选项转述时是否漏掉了某个起关键作用的词语。

5.阅读下面的原文与选项,认真比对,分析选项出现的问题。

[原文] (2020·全国卷Ⅱ) 宣和元年,拜尚书右丞;三年,为左丞。

金人来归燕,谋帅臣,安中请行。

王黼赞于上,授庆远军节度使、河北河东燕山府路宣抚使、知燕山府,辽降将郭药师同知府事。

[选项] 王安中外放任职,仕途屡遭坎坷。

金人前来归顺,他自请燕山府任职,与辽降将郭药师共事;靖康初,因此前的行事备受指责,仕途随之沉浮不定。

[分析][答案]从曲解文意的角度设误。

“金人来归燕”在文中是“金人归还燕地”的意思,而选项理解成了“金人前来归顺”,曲解文意。

【参考译文】宣和元年,拜任尚书右丞;宣和三年,任左丞。

金人来归还燕山旧地,朝廷考虑帅臣的人选,王安中请求前往。

王黼在皇上面前称赞他,于是授任庆远军节度使、河北河东燕山府路宣抚使、知燕山府,辽国的降将郭药师任同知府事。

6.阅读下面的原文与选项,认真比对,分析选项出现的问题。

[原文] (朱筠) 为学使时,遇教官诸生贤者,亲若同辈,劝人为学先识字,语意殷勤,去而人爱思之。

[选项] 朱筠致力文教,奖掖后进。

他督学地方,尊崇先贤,引领学风;对寒门才俊极口称善,待门下学子亲若同辈。

[分析][答案]从归纳不全的角度设误。

原文是说“遇教官诸生贤者,亲若同辈”,并非只是“待门下学子”。

【参考译文】(朱筠)当学政时,遇到贤能的老师和学生,跟他们说话谈论就好像同辈人一样,劝别人为学要先从识字开始,语气神情诚恳殷切,离开之后别人喜欢回想他说的话。

比对添加或删减内容命题设误无中生有故意添加原文中未涉及的人物、事件或观点等内容,致使选项的概括分析于文无据。

以偏概全(扩大或缩小范围)将原文对某一方面的判断通过增加或删减表范围或程度及其他类的词语,故意扩大或缩小判断对象的范围。

比对方法辨析时应将选项的内容与原文仔细比对,检查是否有故意添加而原文中未涉及的内容或词语,或者筛查选项中有无漏掉原文关键词(尤其是表范围或程度的副词)的情况。

7.阅读下面的原文与选项,认真比对,分析选项出现的问题。

[原文] (2020·新高考全国卷Ⅰ)光斗既死,赃犹未竟。

忠贤令抚按严追,系其群从十四人。

长兄光霁坐累死,母以哭子死。

都御史周应秋犹以所司承追不力,疏趣之,由是诸人家族尽破。

忠贤既诛,赠光斗右都御史,录其一子。

已,再赠太子少保。

福王时,追谥忠毅。

[选项] 左光斗饱受迫害,死后得以平反。

他家中受到株连,母亲、兄长以及同宗群从十余人被迫害致死,直到魏忠贤被诛,他才受到追赠,谥为忠毅。

[分析][答案]从无中生有和张冠李戴的角度设误。

“母亲、兄长以及同宗群从十余人被迫害致死”无中生有,左光斗的母亲是因哭泣儿子悲伤而死。

由原文“忠贤既诛,赠光斗右都御史,录其一子。

已,再赠太子少保。

福王时,追谥忠毅”可知,魏忠贤被诛后,赠左光斗右都御史。

“谥为忠毅”是后来福王所赠。

【参考译文】左光斗死后,“赃物”追查还未结束。

魏忠贤命令抚按严厉追缴,拘捕光斗同族兄弟子侄十四人。

长兄左光霁因被牵连治罪而死,母亲因哭泣儿子悲伤而死。

都御史周应秋还认为主管官员追查不力,上疏催促他们力办,因此最终使左光斗家破人亡。

魏忠贤被杀后,朝廷追赐左光斗为右都御使,录用了他的一个儿子。

之后,又追赠太子少保。

福王时,追加谥号为“忠毅”。

8.阅读下面的原文与选项,认真比对,分析选项出现的问题。

[原文] (2018·天津卷)康之由,革弊兴利,若改茶法、变税书之类是也。