管理学 领导行为 (10.24)--领导权变理论之“费德勒模式”

- 格式:pdf

- 大小:38.78 KB

- 文档页数:1

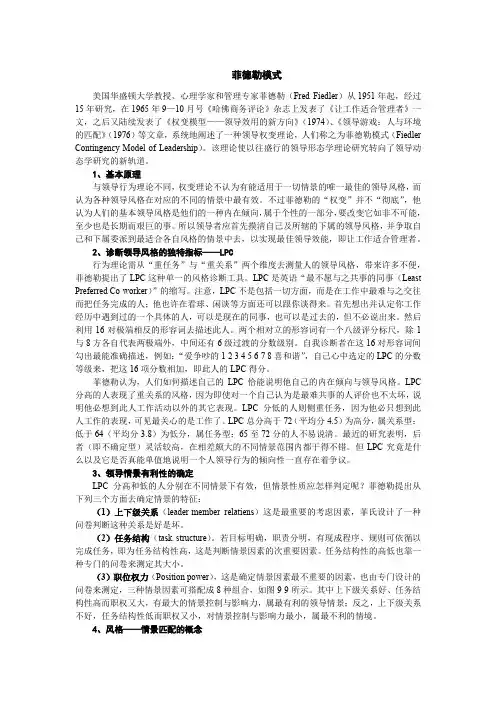

菲德勒模式美国华盛顿大学教授、心理学家和管理专家菲德勒(Fred Fiedler)从1951年起,经过15年研究,在1965年9—10月号《哈佛商务评论》杂志上发表了《让工作适合管理者》一文,之后又陆续发表了《权变模型——领导效用的新方向》(1974)、《领导游戏:人与环境的匹配》(1976)等文章,系统地阐述了一种领导权变理论,人们称之为菲德勒模式(Fiedler Contingency Model of Leadership)。

该理论使以往盛行的领导形态学理论研究转向了领导动态学研究的新轨道。

1、基本原理与领导行为理论不同,权变理论不认为有能适用于一切情景的唯一最佳的领导风格,而认为各种领导风格在对应的不同的情景中最有效。

不过菲德勒的“权变”并不“彻底”,他认为人们的基本领导风格是他们的一种内在倾向,属于个性的一部分,要改变它如非不可能,至少也是长期而艰巨的事。

所以领导者应首先摸清自己及所辖的下属的领导风格,并争取自己和下属委派到最适合各自风格的情景中去,以实现最佳领导效能,即让工作适合管理者。

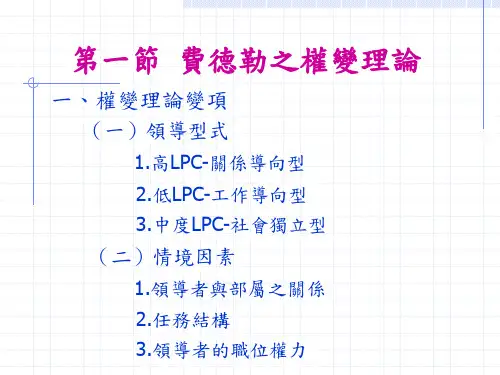

2、诊断领导风格的独特指标——LPC行为理论需从“重任务”与“重关系”两个维度去测量人的领导风格,带来许多不便,菲德勒提出了LPC这种单一的风格诊断工具。

LPC是英语“最不愿与之共事的同事(Least Preferred Co-worker)”的缩写。

注意,LPC不是包括一切方面,而是在工作中最难与之交往而把任务完成的人;他也许在看球、闲谈等方面还可以跟你谈得来。

首先想出并认定你工作经历中遇到过的一个具体的人,可以是现在的同事,也可以是过去的,但不必说出来。

然后利用16对极端相反的形容词去描述此人。

两个相对立的形容词有一个八级评分标尺,除1与8方各自代表两极端外,中间还有6级过渡的分数级别。

自我诊断者在这16对形容词间勾出最能准确描述,例如:“爱争吵的1 2 3 4 5 6 7 8喜和谐”,自己心中选定的LPC的分数等级来,把这16项分数相加,即此人的LPC得分。

领导权变理论分析领导权变理论认为每个领导者所处的组织都面临着不同的内在的功能环境以及外在的可变因素,因此领导过程中不存在适合每一种情境的决策指导方案。

一、费德勒模型第一个综合的领导模型是由弗莱德费德勒提出来的,他认为影响一个领导者作出正确的领导决策的因素简单来讲有两个,一是领导者所处的决策情境,二是领导者的个人特质和行为风格能否与决策情境相匹配,一个领导活动能否成功进行,这是关键因素。

费德勒认为能够影响领导效果的因素主要有三个方面:1.领导者与其成员之间的关系1。

这历来就是一个值得探究的因素,领导者与下属之间存在着微妙的关系,溯源而上,我国古代的皇帝制就是典型的例子,伴君如伴虎,由此可见领导者通常是处于主导地位的,因为他可以决定被领导者的晋升,决定是否采纳被领导者的意见甚至是被领导者的去留。

而下属此时处在一个较低的地位中,需要通过良好的表现来得到领导者的满意,所以在这样一个不平等的关系中,领导者与下属之间的互相作用会在极大程度上影响领导效果的产生。

2.任务结构2。

一般来说,在一个庞大的工作过程中,需要员工在工作内容方面严密的协调及链接,所以每个员工通过分配得到的工作任务内容必须是明确的。

同时如果员工长期所处理的内容只是枯燥的例行公事,那么长时间过后,员工就会失去工作的激情,应付任务的程度反而会愈加增多,那么组织中就缺乏创造力。

3.领导者所处职位的固有权力。

从领导者与被领导者之间的关系来看,领导者的职位权力在领导过程中起着至关重要的作用,因为职位权力象征着领导地位,标志了领导与下属的之间的关系,制约了下属的行为,显示出领导者的主体价值。

费德勒开发出“最难共事者问卷”的工具来确定领导个体的风格,主要让作答者找到一个最难共事者,然后根据所给的形容词来评估这个人,从而确定大众所能接受的领导风格,,根据LPC的问卷结果,确定了两种领导风格分别为任务导向型和关系导向型,任务导向型即这个人的LPC分数过低,不被大多数成员喜欢,说明他是以工作为主,而关系导向型则是这个人的LPC分数较高,他与组织成员的关系较为密切,比较在乎别人对他的看法,在注重工作的基础上,更加注意成员之间的关系处理情况。

对领导权变理论的认识领导权变理论主要包括:费德勒的权变理论、罗伯特·豪斯的路径-目标理论、保罗·赫塞和布兰查德的情景领导理论。

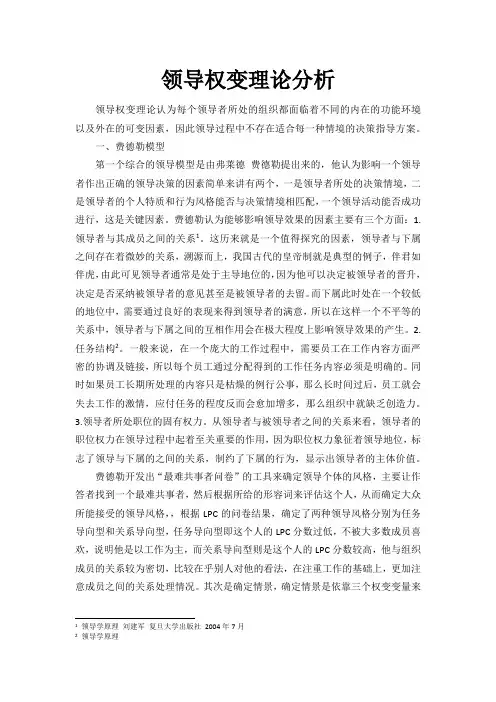

1、费德勒的权变理论图1费德勒模型费德勒提出的权变理论领导模型是比较有代表性的一种权变理论,他认为,领导效能取决与下属相互作用的领导风格和情景对领导者的控制及影响程度之间的合理匹配。

(一)费德勒模型中的三种情景变量:1、领导者与下属之间的相互关系:领导者得到被领导者用户和支持的程度(下属对领导的喜爱、尊敬和信任的强弱)2、任务结构:下属所从事的工作或任务的明确性3、职位权力:组织赋予领导者正式地位所拥有的权利(2)模型的架构1、在非常有利情境(高度控制情境)下工作导向的领导的领导者即能兼顾与部属关系和工作的要求,而比关系导向的领导者更效能.2、在中度有利情境(中度控制情境)下强调增进彼此关系的关系导向领导,要比工作导向领导更占优势,而其领导效能也较高.3、在非常不利的情境(低度控制情境)下工作导向的领导者效能较佳.(三)模型缺点情景变量太过于复杂而难以得到有效评估,因此需要增加更多可以量化的变量来加以改进和弥补。

(四)总结根据费德勒的观点,个人的领导风格反映了个人的人格特性,故而相对不变。

所以费德勒认为提高领导的有效性只有两种途径:一是调换领导者以适应环境;二是改变环境以适应领导者。

2、路径-目标理论罗伯特·豪斯的路径-目标理论认为,领导者的效率是可以能激励下级达成组织目标,并在工作中使下级得到满足来衡量,领导者可以而且应该根据不同的环境因素来调整自己的领导方式和作风。

(一)环境因素1、下属的特点(受教育程度、下属参与管理、承担责任的态度、自身的独立自主性)2、工作环境的特点(主要指工作本身的性质、正式组织、非正式组织)(二)路径-目标理论领导方式的分类1、指令型领导方式:给下属明确的任务目标,明确职责,严密监督,通过奖惩控制下属的行为。

2、支持型领导方式:对下属友好,平等对待,关心下属的生活福利。

![领导的权变理论分析[文字可编辑]](https://uimg.taocdn.com/95de3c5db9f3f90f77c61b63.webp)

费德勒权变模型费德勒权变模型(Fiedler's contingency model)是由弗雷德·费德勒(Fred Fiedler)于20世纪60年代提出的一种领导理论,用于解释领导者与特定情境之间的关系。

在这篇文章中,我将探讨费德勒权变模型的原理、应用以及我的观点和理解。

首先,费德勒权变模型基于两个关键概念:领导者行为和情境特征。

领导者行为被分类为任务导向型和关系导向型。

任务导向型领导者关注目标的实现和任务完成,而关系导向型领导者则注重员工的情感需求和关系建立。

情境特征包括领导者和组织之间的关系、任务结构和权力关系等。

根据费德勒的理论,对于任务结构明确的情境,任务导向型领导者更有效率。

而对于情境不确定或任务结构模糊的情境,关系导向型领导者更能够产生积极的影响。

这是因为在这种情境下,关系导向型领导者能够通过建立信任和支持员工来增加组织的适应性和创新能力。

此外,费德勒还强调了领导者-成员关系的重要性。

在高度支持性领导者-成员关系的情境下,领导者的行为会被员工接受和认同,从而提高员工的工作满意度和绩效。

而在低度支持性领导者-成员关系的情境下,领导者的行为则可能被员工视为控制和不信任的表现,导致员工对组织产生不满和不稳定的工作态度。

对于我个人来说,费德勒权变模型提供了一种对领导力的全面理解和分析方法。

通过评估领导者行为和情境特征,我们能够更好地适应并选择适合的领导风格。

此外,该模型还提供了关于领导者-成员关系的洞察,强调了建立良好的工作环境和支持性关系对于组织的重要性。

然而,该模型也存在一些限制。

首先,它假设领导者具有稳定的行为风格,忽视了领导者在不同情境下的可塑性。

其次,该模型忽略了个体差异对于领导影响的影响,即同一种领导风格在不同个体间可能产生不同的效果。

因此,在实际应用中,我们需要综合考虑领导者的特征和个体差异,以充分发挥领导力的作用。

综上所述,费德勒权变模型为我们提供了一种理解领导力和领导行为的框架。

管理学大师弗雷德•费德勒及其权变领导思想【摘要】弗雷德•菲德勒(Fred E. Fiedler)是美国当代著名心理学家和管理专家,他创立的权变领导理论为西方领导学理论开创了一个新阶段,将以往盛行的领导形态学理论研究转向了领导动态学研究的新轨道,对之后领导学和管理学的发展产生了重要影响。

本文针对费德勒创立的权变领导思想及费德勒权变模型做简要综述,指出它在理论上的意义与不足,并通过案例简单验证它在实践中的实用性。

【关键词】费德勒模型,权变理论,领导领导力,作为管理学和社会心理学的重要问题之一,最主要面临两大问题——怎样成为领导;怎样成为好领导。

对于第一个问题,在20世纪60年代之前的研究者已经取得了很多成果,而对于第二个问题,前人的研究则主要集中在领导的特质理论和行为理论上,这些研究把焦点集中在对领导者个人因素的关注,而忽略的情景对于领导有效性的影响。

因此,管理学大师弗雷德•菲德勒(Fred E. Fiedler)提出了权变的领导思想,将领导者风格与情景因素相匹配,并由此提出了第一个综合的权变模型——费德勒权变模型。

一、管理学大师——弗雷德•菲德勒简介弗雷德•菲德勒(Fred E. Fiedler,1922—)是美国当代著名心理学家和管理专家,同时也是美国华盛顿大学心理与管理学教授,兼任荷兰阿姆斯特丹大学和比利时卢万大学客座教授。

他所提出的“权变领导理论”开创了西方领导学理论的一个新阶段,使以往盛行的领导形态学理论研究转向了领导动态学研究的新轨道。

他本人被西方管理学界称为“权变管理的创始人”。

他从1951年起由管理心理学和实证环境分析两方面研究领导学,提出了"权变领导理论",他的研究开创了西方领导学理论的一个新阶段,使以往盛行的领导形态学理论研究转向了领导动态学研究的新轨道。

菲德勒的理论对尔后领导学和管理学的发展产生了重要影响。

⏹生平经历:早年在芝加哥大学就读并获得博士学位,毕业后留校任教。

领导权变理论:菲德勒本文属于《管理百年》连载系列-32,阅读时间8分钟弗雷德·爱德华·菲德勒Fred Edward Fiedler美国著名管理学家和心理学家。

1949年,获得芝加哥大学的临床心理学博士学位,随后留校任教;1951年在伊利诺伊大学任心理学教授和群体效能研究室主任;1969年在华盛顿大学任心理学与组织管理学教授。

同时,他还兼任荷兰阿姆斯特丹大学与比利时卢万大学的客座教授。

其代表作有1967年出版的《领导效能理论》、1976年出版的《提高领导效率:领导者匹配概念》与1出版的《提高领导有效性的新途径:认知资源和组织绩效》关键词•领导权变理论•最难共事者问卷•认知资源理论•菲德勒权变模型菲德勒提出了领导权变理论,他认为领导风格是与生俱来的,不可能改变领导风格去适应变化的情境。

因此,提高领导者的有效性实际上只有两条途径:第一,替换领导者以适应环境。

第二,改变情境以适应领导者。

领导权变理论菲德勒提出了领导权变理论:任何形式的领导方式都可能有效,而其有效性完全取决于领导方式与环境是否适应。

如何确定有效的领导方式,可以考察以下三个具体步骤:1.确定个体的领导风格领导风格分成两种:一种是关系取向型,在组织中比较关心人的因素;另一种是任务取向型,在组织中比较关心工作的因素。

为了确定某一个领导是属于任务取向型还是关系取向型,他开发了最难共事者问卷这种测量工具:该问卷共有16个项目,每个项目都有正反两个方面,共分为八个等级,分别为1~8分,要求答卷者对其过去和现在的同事中最不喜欢的一位作相关方面描述。

例如,根据和前同事相处的快乐程度,答卷者可以在快乐到不快乐的8个等级中选择最合适的一个,等级数就是该项的分数。

把这16项的分数加起来再除以16。

如果平均分数为4.1~5.7,即分数很高,代表此人的领导风格属于关系取向型;如果平均分数为1.2~2.2,则是很低的分数,代表此人的领导风格属于任务取向型。

费德勒的权变模型费德勒的权变模型是一种管理理论,它是由美国学者理查德·费德勒在20世纪60年代提出的。

这个模型主要是基于对组织中权力和政治行为的研究,以及对组织中人际关系和决策制定过程的分析。

该模型认为,组织中的权力不仅仅是来自于正式的职位和授权,还包括了非正式的、隐蔽的、不受制约的权力。

在组织中,人们通过各种方式来争夺和行使权力,并且这些行为会影响到组织内部决策和运作。

一、费德勒权变模型概述费德勒权变模型是指,在组织中,人们通过各种方式来争夺和行使权力,并且这些行为会影响到组织内部决策和运作。

该模型认为,组织中的权力不仅仅是来自于正式的职位和授权,还包括了非正式的、隐蔽的、不受制约的权力。

在组织中,人们通过各种方式来争夺和行使权力,并且这些行为会影响到组织内部决策和运作。

二、权力的来源和类型1. 权力来源(1)职位权力:指人们在组织中拥有的正式职位所带来的权力,如经理、主管等。

(2)专业权力:指人们拥有的专业技能和知识所带来的权力,如医生、律师等。

(3)奖惩权力:指人们通过对其他人进行奖励或惩罚来行使的权力,如经理给予员工加薪或降职等。

(4)个人魅力:指人们通过自身魅力和吸引力来行使的权力,如名人、政治家等。

2. 权力类型(1)正式权力:是指组织中明确规定的职位所拥有的权利和责任。

(2)非正式权力:是指不受组织制度约束而产生的影响他人行为的能力。

非正式权利通常是由个体在组织中建立起来的信誉、声望和关系网络所形成。

三、组织政治行为1. 定义组织政治行为是指在组织内部,个体之间相互影响以达到自己目标或者阻碍他人达到目标而采取的各种手段。

这些手段包括:利用信息、控制资源、制定规则和程序、建立关系网络等。

2. 特点(1)隐蔽性:组织政治行为通常是在组织内部进行的,不容易被发现。

(2)非正式性:组织政治行为通常是在正式渠道之外进行的,没有明确的规定。

(3)目标导向性:组织政治行为是为了达到个人或团体的目标而采取的。

管理学领导行为(10.24)--领导权变理论之“费德勒模式”

习题作业7

单选:

1. 按照费德勒模式,当领导者面对最好的条件时,应采取何种领导方式?(A)

A任务取向

B关系取向

C放任自流

D任一方式都可以

2. 当领导者面对最差的条件时,又应采取何种领导方式?(A)

A任务取向

B关系取向

C放任自流

D任一方式都可以

简答:

1. 费德勒模式的权变性体现在哪里?

要点:不同的情境,适用于不同的领导行为模式。

2. 费德勒模式中,领导行为类型是如何划分的?

要点:依据“上下级关系”、“任务结构”、“职位权力强弱”三个变量将环境条件进行划分。