黔东南各县历史文化资料

- 格式:doc

- 大小:16.76 MB

- 文档页数:107

贵州历史文化名城名镇名村简介贵州省是我国西部典型的山地省份,山地占全省面积的61.7%,丘陵占30.8%,平地只有7.5%,自然环境优美,生态环境保存良好。

贵州是一个多民族省份,是古代苗瑶、氏羌、百越、濮人四大族系交汇的地方,又是汉族移民较多的一个省区,各民族在迁徙、流动的过程中,逐渐形成“大杂居,小聚居”、“既杂居、又聚居”的分布状况,截至2010年,少数民族人口占全省总人口的37.9%。

不同经济文化类型的民族,在贵州都找到了他们生存发展的空间,而且长期保持各自不同的文化,各民族文化与地理环境相融合,形成了多元并兼、朴实多样的文化体系。

在特殊的地理和人文环境的影响下,各族人民的居住环境也呈现不同的特点,从而形成了风格各异、多彩的城镇和乡村聚落。

截至目前,我省共有国家级历史文化名城、中国历史文化名镇名村19个,省级历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区34个,其中,位于自治州、自治县境内的有22个,以民族特色、民族文化为突出特征的占了70%以上。

(一)古朴独特的苗族文化:以雷山县西江镇、上郎德村为典型代表。

雷山西江的“千户苗寨”,苗家吊脚楼层层叠叠,气势恢弘。

(二)风情浓郁的布依人家:以禾丰乡马头村、国荣乡楼上村为典型代表。

布依族源于古代的“百越”,是一个“稻作民族”,很早就耕作水田。

布依族村寨多依山傍水。

“水边寨”里有“干栏式”建筑或石板房。

(三)鼓楼下的璀璨文明:以往洞乡增冲村为典型代表。

“走马转角楼”般的外廊式木楼,鳞次栉比。

溪上建有风雨桥,将桥梁、长廊、楼阁浑然结为一体。

高高耸起的鼓楼,是楼、塔、亭、阁的巧妙结合,是侗寨的象征,堪称民族建筑的瑰宝,著名的从江增冲鼓楼高达14层。

(四)驻军迁徙的屯堡文化:以安顺市西秀区旧州镇、大西桥镇鲍屯村为典型代表。

屯堡文化是明朝江南随军或经商到滇、黔的军士、商人及其家眷生活方式的遗存。

用一句话对黔东南州的历史文化进行总结黔东南苗族传统节日中蕴含了厚重的民族文化与民族精:追求和谐,即满足个体生命多层次、多方位的需求,让人进入和谐的境界。

它包含了人与自然之和、人与社会之和、自我之和。

这一文化精神具有独特的时代意义。

黔东南苗族的传统节日数目众多,纷纭复杂,难以备述。

根据节日主题的不同,大致分为以下几类:农事节日,这是以农业生产习俗惯制为标志的节日,与苗族的劳动生产和经济生活有密切关系,目的是敦促人们抓紧时机开展农业生产,体现了苗族关心农业生产、期待农业丰收的心理,如活路节、开秧门、敬秧节;祭祀节日,这是苗族以祭祀天地、神灵、祖先,祈禳灾邪、驱恶避瘟等信仰习俗为标志的节日,如祭山节、敲巴郎、祭神树、牯藏节、颇果等;纪念节日,纪念民族英雄、祭地方历史上受崇拜的人物或重大的历史事件的节日,如龙船节、姊妹节;庆贺节日。

庆贺五谷丰登、六畜兴旺、阖家幸福,如苗年、吃新节等;社交游乐节日,通过歌舞、游艺活动进行社交往来的节日,如爬坡节、踩秧堂、闹冲、讨树秧等。

传统节日是黔东南苗族文化的重要载体,它源远流长,绵延数千年,涵盖各个地区,渗入生活的各个领域,仪式内容丰富多彩。

它是苗族精神的延续和继承,是凝聚民族团结的强大的精神力量,是苗族祖先留下的宝贵的非物质文化遗产。

以理性的自觉态度,认真分析和正确评价黔东南苗族传统节日的文化精神,可以为我们全面弘扬中华民族传统文化并积极创造具有鲜活时代气息和厚重文化底蕴的新文化提供立足的根基和发展的空间,为构建和谐社会提供文化准备。

兹在此略述黔东南民族传统节日的文化精神。

丰富多彩的黔东南苗族传统节日蕴含了追求和谐的文化精神,而这也正是黔东南苗族传统节日文化在一浪高过一浪的现代化和西化潮流中奇迹般完好保存并独具魅力的重要原因之一。

和谐是美的基本原则,也可以说是人类对世间之美的规律性总结和把握。

索来追求美的黔东南苗族对和谐青睐有加。

而作为源于日常生活又对日常生活高度浓缩且立体呈现的传统节日,更是凸现和谐观念,从而在潜移默化中,将其标识为一种富有特色的民族精神和价值取向。

镇远简介镇远隶属贵州省黔东南苗族侗族自治州,位于长江水系上游和贵州东南部,地处湘黔两省的怀化、铜仁和黔东南三地区五县接壤交汇之处,是一座古老而又年轻的城市。

辖12个乡(镇),总面积1878平方公里,总人口24.88万人,其中少数民族占48.96%。

镇远交通方便区位优越,湘黔铁路、株六复线、320国道、沪昆高速公路穿境而过,距铜仁、湖南芷江和贵飞机场分别为90公里、170公里、270公里。

县境东界湖南新晃,南临三穗、剑河,西毗施秉,北接岑巩和铜仁地区的石阡,素有"滇楚锁钥、黔东门户"之称。

镇远历史悠久,自秦昭王30年(公元前277年)设县开始至今已有2281年的历史,其元代清代为道、府所在地达700多年之久。

1986年被国务院批准为中国历史文化名城。

在两千多年的历史长河中,使镇远积淀了悠久厚重的历史文化、众多瑰丽的文物古迹和绚丽多姿的民族文化。

现已形成了五张国家级旅游品牌,即中国历史文化名城--镇远、国家级风景名胜区氵舞阳河、国家级重点文物保护单位青龙洞古建筑群、日本在华反战同盟"和平村"旧址、全国农业旅游示范点铁溪景区,另外还有省级风景名胜区高挂河,以及保持明清风貌的古民居、古巷道、古码头等省、县级文物古迹160余处。

城内氵舞阳河自西向东呈"S"型蜿蜒贯通全城,形成了"九山抱一水,一水分两城"、山水城浑然一体、天人合一的独特的太极图古城风貌,被中外游客誉为"东方威尼斯"。

2009中国最美的十大古城最终揭晓。

中国历史文化名城---镇远2009年3月6日荣获“中国最美的十大古城”称号,位居第五。

镇远是中国山地贴崖建筑文化博物馆。

城内古街古巷曲径通幽,石桥城垣错落有致,碧水晨雾姿态万千,春江渔火诗意盎然,有雄伟奇特、蜚声中外的国家级重点文物保护单位青龙洞古建筑群和明清古民居、古巷道、古码头、古城垣等160余处,观赏价值与科考价值俱高。

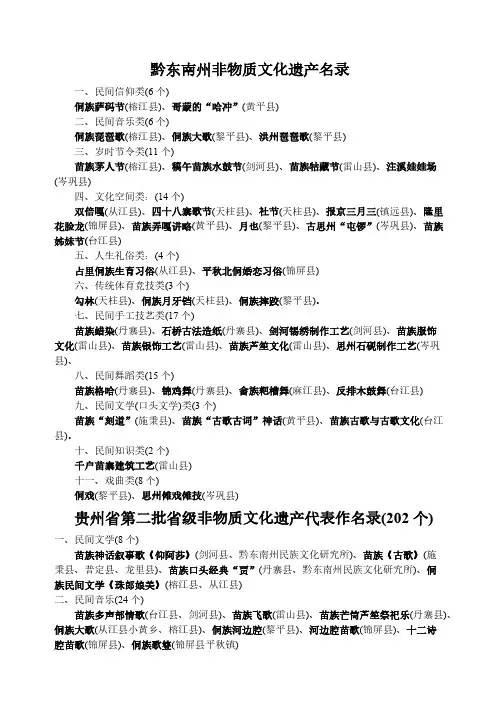

黔东南苗族侗族自治州人民政府关于公布第六批州级非物质文化遗产代表性项目名录的通知文章属性•【制定机关】黔东南苗族侗族自治州人民政府•【公布日期】2024.02.24•【字号】黔东南府发〔2024〕2号•【施行日期】2024.02.24•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】文物及历史文化遗产保护正文黔东南苗族侗族自治州人民政府关于公布第六批州级非物质文化遗产代表性项目名录的通知黔东南府发〔2024〕2号各县(市)人民政府,州政府各部门、各直属机构:根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《贵州省非物质文化遗产保护条例》有关规定,按照州委办公室、州政府办公室《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施方案》(黔东南党办通〔2023〕1号)精神,黔东南州第六批州级非物质文化遗产代表性项目名录,经州人民政府研究,现予公布。

全州各级各部门要认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,扎实做好非物质文化遗产代表性项目的传承、保护和合理利用工作,为谱写中国式现代化黔东南实践新篇章提供强大精神力量。

附件:黔东南州第六批非物质文化遗产代表性项目名录黔东南州人民政府2024年2月24日附件黔东南州第六批非物质文化遗产代表性项目名录一、新增项目(46项,49个保护点)(一)民间文学(Ⅰ)(2项)1.报京古歌镇远县非遗中心2.剑河侗族古歌剑河县非遗中心(二)传统音乐(Ⅱ)(4项)3.思州战鼓岑巩县非遗中心4.苗族夜箫吹奏艺术丹寨县非遗中心5.畲族阿忙民歌麻江县非遗中心6.坪地铛铛鼓天柱县非遗中心(三)传统舞蹈(Ⅲ)(3项)7.水族斗牛舞榕江县非遗中心8.榕江县水族铜鼓舞榕江县非遗中心9.侗族踩虫舞剑河县非遗中心(四)传统美术(Ⅶ)(1项)10.剑河农民画剑河县非遗中心(五)传统技艺(Ⅷ)(18项)11.从江香猪烘烤技艺从江县非遗中心12.红酸汤制作技艺丹寨县非遗中心13.苗族酸汤制作技艺台江县非遗中心凯里市非遗中心14.苗家养发护发液制作技艺麻江县非遗中心15.三穗血浆鸭制作技艺三穗县非遗中心16.三穗干米粉制作技艺三穗县非遗中心17.地湖蜜饯制作技艺天柱县非遗中心18.远口发豆腐制作技艺天柱县非遗中心19.藤编工艺雷山县非遗中心20.榕江濑粉制作技艺榕江县非遗中心21.侗族油茶制作技艺黎平县非遗中心镇远县非遗中心三鍫“糊米茶”工艺锦屏县非遗中心22.侗果制作技艺黎平县非遗中心23.李氏糕点制作技艺镇远县非遗中心24.苗族渣辣子制作技艺台江县非遗中心25.湾水苗族刀具制作技艺凯里市非遗中心26.达地水族鱼包韭菜烹饪技艺雷山县非遗中心27.雷山盦汤加工技艺雷山县非遗中心28.黄平苗族腌(腤)菜制作工艺黄平县非遗中心(六)传统医药(Ⅸ)(13项)29.小儿惊风疗法从江县非遗中心30.瑶族跌打损伤疗法从江县非遗中心31.苗族医药·苗家古法烙疗丹寨县非遗中心32.仫佬族医药·骨康贴制作技艺麻江县非遗中心33.布依医药(颈、腰椎疼痛酒剂)麻江县非遗中心34.侗族骨伤病疗法榕江县非遗中心35.水族皮肤病疗法榕江县非遗中心36.侗族药浴疗法(偏瘫症冲淋疗法)镇远县非遗中心37.苗药香薰疗法剑河县非遗中心38.苗医火功推拿疗法黄平县非遗中心39.苗医药风湿疗法凯里市非遗中心40.苗族面瘫疗法凯里市非遗中心41.活络油制作工艺及相关疗法凯里市非遗中心(七)民俗(Ⅹ)(5项)42.关秧门黎平县非遗中心43.六月六民歌节剑河县非遗中心44.从江烧鱼习俗从江县非遗中心45.碧档嘎游卯节凯里市非遗中心46.开怀苗族祈雨节凯里市非遗中心二、扩展项目(32项,40个保护点)(一)民间文学(Ⅰ)(2项)47.剑河苗族古歌剑河县非遗中心48.黄平苗族贾理黄平县非遗中心(二)传统舞蹈(Ⅲ)(4项)49.榕江苗族古瓢舞榕江县非遗中心50.剑河苗族木鼓舞剑河县非遗中心51.施秉苗族芦笙舞施秉县非遗中心52.畲族粑槽舞凯里市非遗中心(三)传统戏剧(Ⅳ)(2项)53.瑶白大戏锦屏县非遗中心54.黄平傩戏黄平县非遗中心(四)传统美术(Ⅶ)(3项)55.从江苗族刺绣从江县非遗中心三穗苗族刺绣三穗县非遗中心56.天柱侗族刺绣天柱县非遗中心57.榕江苗族剪纸榕江县非遗中心黎平苗族剪纸黎平县非遗中心(五)传统技艺(Ⅷ)(10项)58.从江牛羊瘪制作技艺从江县非遗中心侗族牛(羊)瘪制作技艺黎平县非遗中心59.从江腌鱼制作技艺从江县非遗中心榕江腌鱼腌肉制作技艺榕江县非遗中心腌鱼制作技艺黎平县非遗中心苗族腌鱼制作技艺台江县非遗中心60.丹寨苗族织锦技艺丹寨县非遗中心61.苗族鱼酸制作技艺丹寨县非遗中心62.牛丫山茶制作技艺麻江县非遗中心63.龙脚织锦三穗县非遗中心64.竹(藤、蕨)编工艺榕江县非遗中心竹编工艺雷山县非遗中心65.侗族银饰制作技艺黎平县非遗中心66.侗族民间乐器制作技艺(侗族琵琶制作)黎平县非遗中心67.剑河苗族芦笙制作技艺剑河县非遗中心台江苗族芦笙制作技艺台江县非遗中心(六)传统医药(Ⅸ)(2项)68.苗医药·带状疱疹疗法丹寨县非遗中心69.苗族正骨敷疗法榕江县非遗中心(七)民俗(Ⅹ)(9项)70.苗族斗牛习俗丹寨县非遗中心71.大同堂皇歌会锦屏县非遗中心72.小江“三月三”锦屏县非遗中心73.侗款文化习俗榕江县非遗中心74.侗族开堂镇远县非遗中心75.苗族祭桥节剑河县非遗中心76.施秉正月玩龙灯施秉县非遗中心77.苗族敬牛习俗台江县非遗中心78.水书习俗雷山县非遗中心。

黔东南素有“百节之乡”的美称,一年中有节日集会200多个。

节日活动丰富多彩,有唱歌跳舞、斗牛赛马、吹芦笙、踩铜鼓、赛龙舟、玩龙灯、唱侗戏等等。

主要的民族节日有苗族的芦笙会、爬坡节、姊妹节、“四月八”、吃新节、龙舟节、苗族的苗年,侗族的侗年、泥人节、摔跤节、林王节、“三月三”歌节、“二十坪”歌节,水族的端节,瑶族的“盘王节”等等。

这些节日集会是展现黔东南民族风情和灿烂文化的百花园。

正月初三开始几乎都是在欢乐的海洋里,其中以正月十五人称为“芦笙圣地”的万潮镇马田村的芦笙会,和正月二十被列为游览省级文物保护单位的甘囊香芦笙堂较为传统和热闹。

1.剑河温泉;温泉在山脚之下,原有温泉眼10余口,现存6口泉眼。

泉水晶莹清澈,每秒钟流量10公升,各泉眼温度不同,从38℃至50℃不等,1989年,在这里开发为现代化的温泉浴场,里面有一幢内设鸳鸯浴池、桑拿浴池、美容厅的“舒乐”健身房,还有4个露天浴池,其中有为当地苗族同胞享用的露天浴池,上边的是男池,下边的为女池,(他)她们至今还保持着原始古朴的裸浴习惯。

裸浴,在(他)她们看来,是一种自然现象,无须顾忌,对偶然出现在浴池边的外地人,只要你不是在有意偷看,(他)她们毫不在意。

2. 施秉杉木河;杉木河在贵州省黔东南自治州施秉县的崇山峻岭中,流淌了亿万斯年,却一直名不见经传。

若论流量,这条河常年充其量不过4.2立方米/秒,与大江大河的大开大阖、波澜壮阔简直无法相比。

然而小有小的特色,清清浅浅的杉木河在44公里流程内有着总计640米的天然落差,这岂不是漂流的理想场所?此项一开,引得游客趋之若鹜,一时间倒是知杉木河者多,知施秉县的少了3.古城镇远,自秦昭王30年设县开始,至今已有2280多年的置县历史,其中1300多年作为府、道、专署所在地,1986年被国务院批准为中国历史文化名城。

舞阳河自西向东呈"S"型蜿蜒贯通全城,形成了"九山抱一水,一水分两城"、山水城浑然一体、天人合一的独特的太极图古城风貌,被中外游客誉为"东方威尼斯"。

黔东南州人民政府关于公布州级第四批非物质文化遗产代表性项目名录名单的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 黔东南州人民政府关于公布州级第四批非物质文化遗产代表性项目名录名单的通知黔东南府发〔2014〕3号各县市人民政府,州政府各部门、各直属机构:根据《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发〔2005〕18号)文件精神及《非物质文化遗产法》和《贵州省非物质文化遗产保护条例》的规定,为有效保护和传承我州非物质文化遗产,经州文化遗产保护委员会非物质文化遗产评审专家组严格按照选拔标准、条件和评审办法进行评审,并报请州人民政府专题会议研究审定,评审出了黔东南州级第四批非物质文化遗产代表性项目名录68项82个保护点,其中新增项目44项,扩展项目24项。

现将代表性项目名录名单予以公布。

各级各部门要充分认识非物质文化遗产保护工作的重要性和必要性,尽快建立本级非物质文化遗产保护体系,制定保护规划,落实各项措施,切实保护好、管理好、利用好非物质文化遗产,为促进全州精神文明、政治文明、生态文明建设,构建社会主义和谐社会做出贡献。

附件:黔东南州第四批非物质文化遗产代表性项目名录名单2014年6月30日附件黔东南州第四批非物质文化遗产代表性项目名录名单一、新增项目(一)民间文学(Ⅰ)1.畲族开路经麻江县非遗中心2.苗族创世神话台江县非遗中心(二)传统音乐(Ⅱ)3.锦屏启蒙侗歌锦屏县非遗中心4.平略三锹民歌锦屏县非遗中心5.侗族笛子歌黎平县文化馆6.天府洞侗族哭歌黎平县文化馆7.黎平山歌黎平县文化馆8.十八寨花腔歌黎平县文化馆9.唢呐调土家族唢呐调镇远县非遗中心三穗唢呐调三穗县文化馆10.天柱注溪山歌天柱县非遗中心(三)传统舞蹈(Ⅲ)11.苗族水鼓舞剑河县非遗中心12.苗族古瓢舞雷山县非遗中心(四)曲艺(Ⅴ)13.金钱棍思州金钱棍岑巩县非遗中心三穗金钱棍三穗县文化馆(五)传统体育、游艺与杂技(Ⅵ)14.畲族武术麻江县非遗中心(六)传统技艺(Ⅷ)15.思州铧口岑巩县非遗中心16.煨酒酿造技艺从江县非遗中心17.苗族酒曲制作技艺丹寨县非遗中心18.苗族米酒酿制技艺台江县非遗中心雷山县非遗中心19.手工红薯粉条制作技艺丹寨县非遗中心20.革家银饰制作技艺黄平县非遗中心21.雷山土陶瓷器制作技艺雷山县非遗中心22.苗族木梳制作技艺雷山县非遗中心23.苗族古瓢琴制作技艺雷山县非遗中心24.兴华水族百草酒药制作技艺榕江县兴华森泉酒业25.侗族土布制作技艺天柱县非遗中心26.道菜制作工艺镇远县非遗中心(七)传统医药(Ⅸ)27.仫佬族治疗风湿骨痛中药酒剂制作技艺麻江县非遗中心28.半枫荷熏浴剂制作技艺贵州苗珍堂生物科技有限公司(八)民俗(Ⅹ)29.瑶族度戒从江县非遗中心30.瑶族嫁郎从江县非遗中心31.壮年从江县非遗中心32.苗族爬坡节丹寨县非遗中心33.锦屏龙舟会锦屏县非遗中心34.苗族祭岩妈岩爹雷山县非遗中心35.抬官人黎平县文化馆36.千三祭祖节黎平县文化馆37.泥人节黎平县文化馆38.黎平庙会黎平县文化馆39.瑶年麻江县非遗中心40.巴冶土王戊三穗县文化馆41.圣德山歌节三穗县文化馆42.水书习俗榕江县文化馆43.洪坛祭祀习俗天柱县非遗中心44.镇远龙灯锣鼓镇远县非遗中心二、扩展项目(一)民间文学(Ⅰ)45.苗族贾理榕江县文化馆(二)传统音乐(Ⅱ)46.苗族情歌黄平苗族情歌黄平县非遗中心黎平平寨苗族情歌黎平县文化馆47.牛腿琴歌黎平县文化馆48.苗族飞歌台江县非遗中心(三)传统舞蹈(Ⅲ)49.苗族芦笙舞台江县非遗中心黄平县非遗中心棉席高排芦笙乐舞凯里市非遗中心50.苗族板凳舞黄平县非遗中心(四)曲艺(Ⅴ)51.君琵琶榕江县文化馆(五)传统体育、游艺与杂技(Ⅵ)52.苗族武术五河苗族武术剑河县非遗中心青虎苗族武术凯里市非遗中心(六)传统美术(Ⅶ)53.苗族剪纸施秉县非遗中心(七)传统技艺(Ⅷ)54.苗族刺绣丹寨县非遗中心施秉县非遗中心55.苗族吊脚楼建造技艺台江县非遗中心56.苗族银饰制作技艺丹寨县非遗中心57.报京侗族刺绣镇远县非遗中心(八)传统医药(Ⅸ)58.苗族医药(骨髓骨伤药膏)麻江县非遗中心(九)民俗(Ⅹ)59.苗族招龙节剑河县非遗中心凯里市非遗中心榕江县文化馆60.斗牛剑河县非遗中心从江县非遗中心61.月也榕江县文化馆从江县非遗中心62.苗族吃新节丹寨县非遗中心施秉县非遗中心台江县非遗中心63.苗族姊妹节剑河县非遗中心64.隆里龙灯会锦屏县非遗中心65.苗族翻鼓节凯里市非遗中心丹寨县非遗中心66.雷山苗族婚俗雷山县非遗中心67.七十二寨侗族婚恋习俗榕江县文化馆68.苗族芦笙节从江县非遗中心——结束——。

区域概况黔东南苗族侗族自治州本数据来源于百度地图,最终结果以百度地图数据为准。

邮编:556000。

代码:522600。

区号:0855。

拼音:Qiandongnan Miaozu Dongzu ZizhiZhou。

黔东南苗族侗族自治州,位于云贵高原东南边缘,东邻湖南,南接广西,与本省黔南、铜仁毗邻,境内山川秀丽,气候宜人,资源丰富,民族风情浓郁。

全州辖16个县市和1个省级凯里经济开发区、1个黔东循环经济工业区,有90个镇,116个乡(17个民族乡),5 个街道办事处,89个居民委员会,68个社区居委会,3226个村民委员会。

州府凯里市,是全州政治、经济、文化中心。

黔桂铁路,湘黔铁路、公路320、321国道从境内经过,凯里与贵阳市高速路连接,至贵阳龙洞堡机场不到2小时行程。

全州总人口441.72万人,有苗、侗、汉、布依、水、瑶、壮、土家等33个民族,少数民族人口占全州人口总数的81.87%,其中苗族人口占42.09%,侗族人口占31.86%。

编辑本段自然条件黔东南面积30337.1平方公里,东西相距220千米,南北跨度240千米。

地势西高东低,自西部向北、东、南三面倾斜,海拔最高2178米,最低137米,历有“九山半水半分田”之说。

境内沟壑纵横,山峦延绵,重崖叠峰,境内有雷公山、云台山、佛顶山、弄相山等原始森林,原始植被保护区与自然保护区27个,其中雷公山自然保护区为国家自然保护区。

原始生态保存完好;境内有三条主要河流,即清水江、舞阳河和都柳江,平行贯穿中、北、南部。

黔东南耕地面积较小,人均占有耕地低于全国平均水平,但东部、东南部多为山地,土层肥厚,保水条件好,宜于树木生长。

黔东南的气候属亚热带湿润气候。

冬无严寒,夏无酷暑,年均气温在14-19℃之间,雨季明显,降水较多,年降雨量在1000-1600毫米,日照年均约1200 小时,无霜期长,为260-220天,南部地区无霜期平均为310天,农作物三熟潜力较大,北部普遍轮作两熟。

史说黔东南黔东南历史悠久,人杰地灵,州内出过的显官名将,志士仁人,学者俊彦,更是代不乏人。

明代工部尚书、大学问家孙应鳌,清末状元夏同龢,云贵总督谭钧培,北伐名将王天培等,都是在全国十分有影响的黔东南籍历史名人。

1、吴勉:元末明初贵州吴勉起义首领吴勉(1334-1385),男,侗族,元末明初五开洞(今贵州省黎平县中潮镇上黄村兰洞寨)人,明朝官方称“吴面儿”,系蔑称。

武初年,明朝出于稳定贵州,继而征服云南的大一统战略需要,于是从靖州往西向贵州“苗疆”实行武力推进政策,今黎平等侗族地区于是成为首当其冲的前线阵地。

然而,由于执行镇抚任务的官兵肆意剥削、蹂躏当地少数民族,于是洪武十一年六月(1378.7),因无法忍受朝廷的武力征服与压迫,吴勉率领当地侗、苗等少数民族发动武装起义。

义军由上黄出发,先后攻下五开洞附近的各处村寨,然后占领黎平,势如破竹,甚至直捣湖南靖州、零溪等地,击败靖州守兵,并杀死靖州卫指挥使过兴父子。

过兴战死后,明朝复命辰州卫指挥杨仲名前往镇压。

同年十一月(1378.11),明军击败义军。

吴勉遂率领义军残部退往天府洞(今黎平茅贡)一带的丛林中休整,继续与政府军对抗。

明军也鉴于大势已定,且叛首吴勉已经远遁,同时迫于兵力不足而罢兵。

洪武十八年四月(1385.6),思州诸洞叛乱,吴勉于是借机再次举起反明大旗,自称“铲平王”,并将义军队伍发展到20万,席卷“八洞”,一度占领今湘、黔、桂三省交界的广大地区。

明太祖闻后极为恼火,立即命令楚王朱桢挂帅,以信国公汤和为征虏将军,江夏侯周德兴为副将,发兵30万大军压境。

汤和到达靖州后先礼后兵,派人前往黎平招降吴勉,但被吴勉严词拒绝。

招降失败后,明军以靖州为基地,步步为营,向黎平推进,在诸洞派兵分屯立栅,降服土司,与土著杂耕,从内部逐渐瓦解义军。

吴勉在孤立无援的情况下,带领余部回到上黄继续作战。

洪武十八年十月(1385.11),明军进攻上黄义军总部,诱擒吴勉及其子吴禄,械送京师(南京)处死。

黔东南苗族侗族自治州黔东南苗族侗族自治州,位于省东南部。

下辖16个县市,首府市。

全州辖1市和麻江、丹寨、黄平、施秉、镇远、岑巩、三穗、天柱、锦屏、黎平、从江、榕江、雷山、台江、剑河15县,1个国家级经济开发区、炉碧、金钟、洛贯、黔东、台江、三穗、岑巩、锦屏、黎平9个省级经济开发区。

有7个街道办事处,94个镇,110个乡(其中17个民族乡)。

截止2012年,黔东南州户籍人口459.22万人,年末常住人口347.27万人,有苗族、侗族、汉族、布依族、水族、瑶族、壮族、土家族等33个民族,常住人口中少数民族人口占78.27%,其中苗族人口占41.57%,侗族人口占28.99%。

黔东南总面积3.0337万平方公里,东西相距220公里,南北跨度240公里。

地势西高东低,自西部向北、东、南三面倾斜,海拔最高2178米,最低137米,历有"九山半水半分田"之说。

境沟壑纵横,山峦延绵,重崖迭峰,原始生态保存完好,境有雷公山、云台山、佛顶山等原始森林,原始植被保护区与自然保护区29个,其中雷公山自然保护区为国家自然保护区。

黔东南素有"百节之乡"的别称,一年中有节日集会200多个。

节日活动有唱歌跳舞、斗牛赛马、吹芦笙、踩铜鼓、赛龙舟、玩龙灯、唱侗戏等等。

主要的民族节日有苗族的芦笙会、爬坡节、姊妹节、"四月八"、吃新节、龙舟节、苗族的苗年,侗族的侗年、泥人节、摔跤节、林王节、"三月三"歌节、"二十坪"歌节,水族的端节,瑶族的"盘王节"等等。

少数民族传统体育活动主要有苗族的"划龙船"和武术,侗族的被誉为"橄榄球"的抢花炮等。

黔东南素有"歌舞海洋"的别称。

苗族的"飞歌"和"游方歌",还有"古歌"、"酒歌"、"大歌",其调式不一。

侗族的歌有合唱歌曲,也有独唱歌曲,特别是无伴奏、无指挥的多声部侗族"大歌"。

民族舞蹈主要有被称为"迪斯科"的苗族木鼓舞和踩鼓舞,有芦笙舞,侗族的"多耶舞"。

市一、概况市位于东部,黔东南苗族侗族自治州西部,东抵台江县,西抵福泉市,西南抵麻江县,南抵丹寨县,东南抵雷山县,北抵黄平县。

市原为炉山县,是一个以电子、轻纺、建材为主的新兴工业城市。

在明清时期曾有“小京州”美称。

市是黔东南苗族侗族自治州首府,是我国主要的民族风情旅游城市、东线旅游中心、东南部重要的中心城市,黔中经济区重要中心城市,地处云贵高原向中部丘陵过渡地带的苗岭山麓,清水江畔,是全州政治、经济、文化、人流、科技、教育、物流、信息流的中心。

""系苗语音译,意为"木佬人的田",苗语称木佬人为"凯",田为"里",""即"木佬人的田那个地方"。

二、民俗文化1、祭鼓节苗族过去信仰万物有灵,崇拜自然,祀奉祖先。

“祭鼓节”是苗族民间最大的祭祀活动。

一般是七年一小祭,十三年一大祭。

于农历十月至十一月的乙亥日进行,届时要杀一头牯子牛,跳芦笙舞,祭视先人。

食时邀亲朋共聚一堂,以求增进感情,家庭和睦。

2、苗族爬山节又称“爬坡节”,居住在地区的苗族人每年此时欢聚在香炉山上,对歌联欢,男女青年唱着歌沿着山间小路向山顶攀登,最先达到山顶的被称为“爬山英雄”。

3、苗年(国家非物质文化遗产)苗年节是苗族祭祀祖宗和庆祝丰收的最隆重的节日。

苗族以十月为“岁首”,“苗年”也是“辞旧迎新”的节日。

“苗年”一般在每年农历十月的第一或第二个卯日过,分三次,第一次称“小年”,第二次称“大年”,第三次称“尾巴年”。

大年是苗年最热闹的节日,集会也集中在“大年”进行。

“大年”持续三至五天,有的地区持续十来天。

过苗年的前几天,苗民就杀猪烤酒,着手准备过年。

“大年”这天,家家户户在祖先牌位、花树、岩妈等“神坛”面前摆上桌子,放上酒菜及糯米粑等物敬供,然后宾主举杯欢饮共度佳节。

入夜,合家围在一起谈古论今,吟唱古歌、酒歌,谓之“守年”。

第二天,家家户户鸣放鞭炮迎接新年。

“苗年”里,有许多禁忌和礼仪,如杀年猪时已婚妇女不能在场;除夕日祭祖时用鱼肉、牛肉盛于木皮、牛皮、树叶上,祭师念古歌迎送祖先,曰“掐地下”;新年早上不扫地、不吹气、不煮生、不倒水出门,以求吉利;新年凌晨抢放鞭炮,示意开始准备饭菜;抢最早到井边挑水以示勤劳;同姓男女间不能唱情歌等。

除夕日凌晨便开始杀鸡、杀鸭、杀鱼,准备年饭,一些苗寨在凌晨开始祭祖,而一些苗寨到下午才开始祭祖。

年饭从天刚亮即开始。

在家中畅饮之后,妇女们留在家中接待客人,而成年男子则开始到别家登门“踩年”(拜年),喝串寨酒。

对寨外的客人,各户会主动邀请吃“串寨饭”。

老人们轮流宴请宾朋,寨叔伯兄弟也吃“转转酒”,互叙亲情。

宴中女主人及妯娌等唱歌敬酒,客人以歌作答,酒宴一直持续到半夜甚至次日天亮。

苗年期间,各村寨均举行芦笙会,开展吹笙跳鼓、斗牛等活动。

4、吃新节(国家非物质文化遗产)吃新节苗语称“努嘎西”,意为吃新米或“努莫”(意为吃卯),是苗族集祭祀和娱乐为一体的重要的传统节日。

各地日期不一,有的在农历六月的第一个或第二个卯日,谓“吃卯”;有的在农历七月、八月的“丑”“亥”日,谓“努嘎西”。

“努莫”以孕穗的秧苞为祭品,“努嘎西”以新产香糯为祭品。

过节之前,姑娘们加紧绣制衣裙,小伙们修整和添置芦笙,男女老少都在为过节而忙碌。

过节这天,被邀请的客人们穿上盛装,肩挑糯米饭、肉、鱼、鸡、鸭等礼品,赶着斗牛来到主人村寨过节。

过节当天,主人以公鸡、鱼肉祭供祖先,主客饮酒庆贺,次日开展各种娱乐活动。

家家包粽粑,几户联合杀一头猪或全寨宰一头牛分食,鸡鸭鱼各户自备。

进餐前要用的祭品是从稻田中扯来7至9个秧苞(孕穗),置于饭上祭祀“花树”“岩妈”及祖宗神灵。

对歌、赛歌、赛马,纪念苗族始祖“引否飞”和“莫否飞”,感天公赐福,预祝是年丰收。

挂丁、排乐、凯棠还在这时赶热闹场,节日连续两夜三天,彻夜吹笙对歌,万人空巷,热闹非凡。

三、旅游景点(特色村寨)1、香炉山香炉山位于省市西15公里,四面石崖绝壁,形如香炉,故名。

仅一线小道盘旋而上,海拔1233.8米,方圆15公里,众山环列,若剑戟刺天,明清两代,苗族人民多次起义均以此为根据地。

香炉山因其山形酷似香炉而得名,位于市西北15公里处,是农历六月间苗汉各族举办“爬坡节”的地方。

节日期间,香炉山镇边的大小山坡上,经常举办各种跳芦笙、对歌、斗牛等活动。

香炉山一座苗民的风水山,一块一层不染的净土,自古以来苗族人民就把她作为苗家的圣山,山上的生物仍其自然循环,也没有人敢上山砍柴割草,山上有天赐千吨巨大神香炉、七仙池、石海螺,还有仙女违犯天条受惩台,满山的巨石、怪石,怪石中长满了成林的百年古树,奇怪的是百岁老人也不知何年长出的树,自从有树那时起,年年岁岁如此,不见高、不见大,不见矮,而且整座山形也象一个插满香火的神香炉,确是一奇。

2、舟溪甘囊香芦笙堂“甘囊香”是苗语的音译,意思是河流下游神往之地。

甘囊香芦笙堂就位于舟溪苗寨的河滩坝子上,距离城约18公里,芦笙堂建于明代,长500余米,宽100余米,是苗族每年举办芦笙节的地方,也是是黔东南最大的芦笙堂之—,这里每年农历的正月十六到正月二十,民间都会举行一个盛大芦笙会,就叫“甘囊香”芦笙会。

至今已有四百余年的历史,“甘囊香”芦笙会现已被列入省级非物资文化遗产保护单位。

3、季刀苗寨位于巴拉河畔的季刀苗寨,村寨沿山而居,依山傍水,古树参天,风景宜人,民族风俗淳朴、动人、浓郁。

主要景点有百年粮仓、神仙洞、埋坛山、牛马腌脚印、鼓藏场、风水树等。

(1)百年粮仓季刀苗寨的百年粮仓,始建于清朝道光年间,至今已有二、三百年的历史,当时,寨子人口少,住房分散,粮仓也随各户修建,由于社会治安差,盗贼抢劫和火灾时有发生,粮食遭受严重损失,人们为之惶恐不安。

因山谷溪水从这里顺流而下,这里又是寨子的心脏地带,在村寨长老的建议下,人们都把粮仓搬到此地集中修建,在粮仓四周修建住房防守,并安了寨门。

这样,既防火又防盗,粮食不再遭受损失,人们安居乐业,百年粮仓从此世世代代保存下来。

(2)牛马脚印的来历关于牛马脚印的来历。

传说在远古时候,天上有十个太阳炙烤着整个天地。

上,岩石都被烧烤熔了,树木枯焦、水源绝继,天河也干涸了,人畜都找不到水喝,人们艰难地在烈日和缺水下生活。

这里还幸存一股小水源、长年不断。

人们都从四面八方到这里取水喝。

天上的仙人也拉着神牛神马到这里来饮水。

由此留下了永不磨灭的牛马脚印。

(3)埋坛山的传说关于埋坛山的传说。

相传很久很久以前,寨子经常发生火灾。

人们经过大火洗劫后,都很重视防火工作,但火灾也还时有发生,在这种情况下,长老们便请巫师来看,巫师看后说,寨子对面的山是个火把,对着寨子烧,您们必须在村背后大山顶上安放一个大坛,并择吉日良辰请巫师念佛咒经,请天上神灵保佑。

从此,这座山就叫埋坛山,几百年来,寨子再也没有发生过火灾。

尽管这段故事有迷信色彩不可信,但却反映了老百姓祈求平安的愿望。

(4)鼓藏场的故事关于鼓藏场的故事。

相传本寨祖先,喜爱铜鼓和芦笙,逢年过节,吹芦笙、跳铜鼓,热闹非凡。

后来,铜鼓场架鼓的木柱朽了,需要更换,寨老们上山反复挑选,最后选中了一根笔直较好的树子,在择好吉日上山去砍树时,发现有一人被老虎咬死在树脚下,长老们觉得不吉利,若要这根树子来架鼓,等于"引狼入室",树也不砍了,回来后便把铜鼓埋了,并立下遗嘱:后代不得再搞铜鼓,从此,寨子的铜鼓便销声匿迹了。

4、南花苗寨南花苗寨位于市三棵树镇,地处美丽的巴拉河畔。

村寨依山而建,吊脚楼层层叠叠,鳞次栉比,掩映在苍翠茂密的林木之中。

以秀丽的自然风光、浓郁的民族风情而闻名。

南花村是一个依山傍水、民族风情浓郁的苗族村寨。

全村共四个村民小组,187户,824人,其中田300亩,土地150亩,人均耕地面积为0.45亩,有林地面积2000亩,森林蓄积量为7000立方米,森林覆盖率达83.2%。

四、农副产品(特色饮食)1、酸汤(国家地理标志保护产品)黔东南自治州有句名言叫"三天不吃酸,走路打捞蹿(音lào cuān,方言,意为走路不稳,东偏西倒)"。

酸汤类菜肴,在黔东南自治州各县市、各民族都很盛行,尤以市区最为典型。

酸汤分白酸汤和红酸汤两类;白酸汤一般是用米汤或淘米水加无叶蔬菜存于水桶、竹筒、瓷缸或坛放置在火塘边,每天煮饭时把米汤或淘米水放入其中,以后便自然发酵而成。