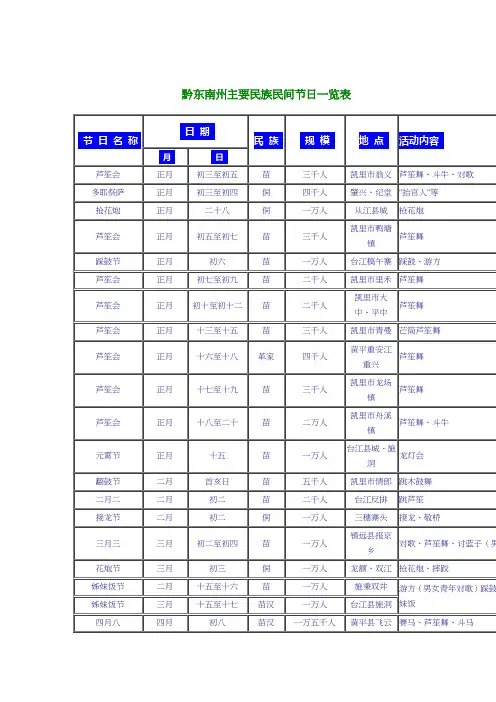

黔东南民风民俗

- 格式:ppt

- 大小:2.02 MB

- 文档页数:43

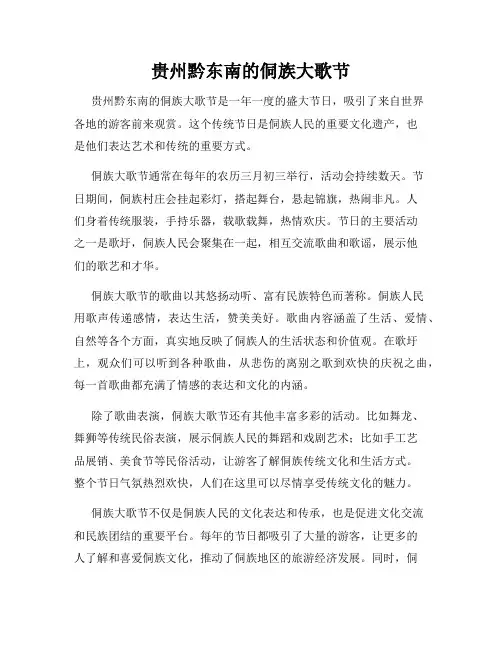

贵州黔东南的侗族大歌节贵州黔东南的侗族大歌节是一年一度的盛大节日,吸引了来自世界各地的游客前来观赏。

这个传统节日是侗族人民的重要文化遗产,也是他们表达艺术和传统的重要方式。

侗族大歌节通常在每年的农历三月初三举行,活动会持续数天。

节日期间,侗族村庄会挂起彩灯,搭起舞台,悬起锦旗,热闹非凡。

人们身着传统服装,手持乐器,载歌载舞,热情欢庆。

节日的主要活动之一是歌圩,侗族人民会聚集在一起,相互交流歌曲和歌谣,展示他们的歌艺和才华。

侗族大歌节的歌曲以其悠扬动听、富有民族特色而著称。

侗族人民用歌声传递感情,表达生活,赞美美好。

歌曲内容涵盖了生活、爱情、自然等各个方面,真实地反映了侗族人的生活状态和价值观。

在歌圩上,观众们可以听到各种歌曲,从悲伤的离别之歌到欢快的庆祝之曲,每一首歌曲都充满了情感的表达和文化的内涵。

除了歌曲表演,侗族大歌节还有其他丰富多彩的活动。

比如舞龙、舞狮等传统民俗表演,展示侗族人民的舞蹈和戏剧艺术;比如手工艺品展销、美食节等民俗活动,让游客了解侗族传统文化和生活方式。

整个节日气氛热烈欢快,人们在这里可以尽情享受传统文化的魅力。

侗族大歌节不仅是侗族人民的文化表达和传承,也是促进文化交流和民族团结的重要平台。

每年的节日都吸引了大量的游客,让更多的人了解和喜爱侗族文化,推动了侗族地区的旅游经济发展。

同时,侗族大歌节也成为侗族人民凝聚情感,传承文化的重要仪式,激励着他们传承和发扬民族传统,为侗族文化的繁荣发展注入新的活力。

总之,贵州黔东南的侗族大歌节是一场充满魅力的传统节日,吸引了世界各地的目光。

通过这个节日,人们可以感受到侗族文化的独特魅力和深厚底蕴,也可以体验到侗族人民的热情好客和真诚友善。

希望每一位游客在侗族大歌节上都能度过一个愉快难忘的时光,留下美好的回忆,传播侗族文化的美丽和魅力。

【字数:455】。

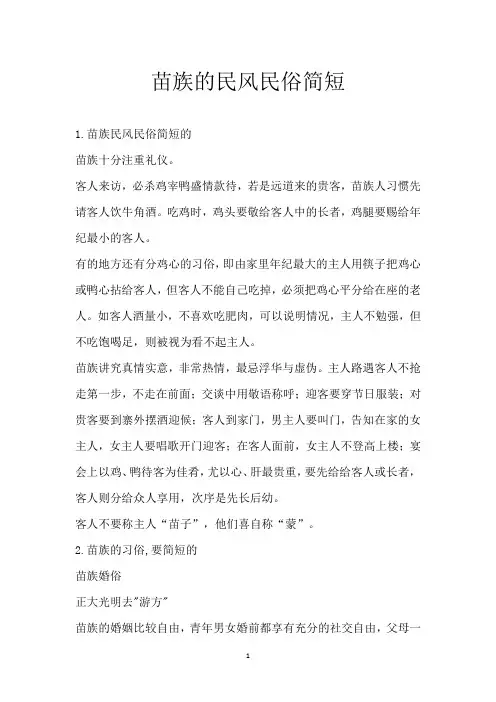

苗族的民风民俗简短1.苗族民风民俗简短的苗族十分注重礼仪。

客人来访,必杀鸡宰鸭盛情款待,若是远道来的贵客,苗族人习惯先请客人饮牛角酒。

吃鸡时,鸡头要敬给客人中的长者,鸡腿要赐给年纪最小的客人。

有的地方还有分鸡心的习俗,即由家里年纪最大的主人用筷子把鸡心或鸭心拈给客人,但客人不能自己吃掉,必须把鸡心平分给在座的老人。

如客人酒量小,不喜欢吃肥肉,可以说明情况,主人不勉强,但不吃饱喝足,则被视为看不起主人。

苗族讲究真情实意,非常热情,最忌浮华与虚伪。

主人路遇客人不抢走第一步,不走在前面;交谈中用敬语称呼;迎客要穿节日服装;对贵客要到寨外摆酒迎候;客人到家门,男主人要叫门,告知在家的女主人,女主人要唱歌开门迎客;在客人面前,女主人不登高上楼;宴会上以鸡、鸭待客为佳肴,尤以心、肝最贵重,要先给给客人或长者,客人则分给众人享用,次序是先长后幼。

客人不要称主人“苗子”,他们喜自称“蒙”。

2.苗族的习俗,要简短的苗族婚俗正大光明去"游方"苗族的婚姻比较自由,青年男女婚前都享有充分的社交自由,父母一般不干涉,每逢节庆赶场的日子,他们便利用聚会的时机对唱情歌、谈情说爱、互诉衷情。

这种婚前恋爱的方式在黔东南称为“游方”。

游方是黔东南一带苗族青年男女自由恋爱的一种传统习俗。

游方的地点各地除每个村寨设有固定的“游方坡”外,还可选在离村寨较远的河岸、挢头、田间或花木丛生、风景宜人的山谷去进行游方活动。

但都得按照苗家的规榘,青年男女游方的地点必须在公开的地方进行。

如果在隐蔽的地方进行这一活动,一旦被人发现,就会认为是不正当的行为,受到社会舆论的谴责。

新婚当夜不同房经过一段时间的游方后,如果双方情投意合,通常是互赠信物或立下山盟海誓,私下订婚。

私下订婚的男女到了约定的婚期,男方就邀请几个伙伴到女方寨子“游方”,顺便将女子带回家中。

按照习惯,新婚夫妇当夜不能同房,新娘要由男方的姑嫂陪伴过夜。

第二天,男方托媒人携带礼物去女家提亲。

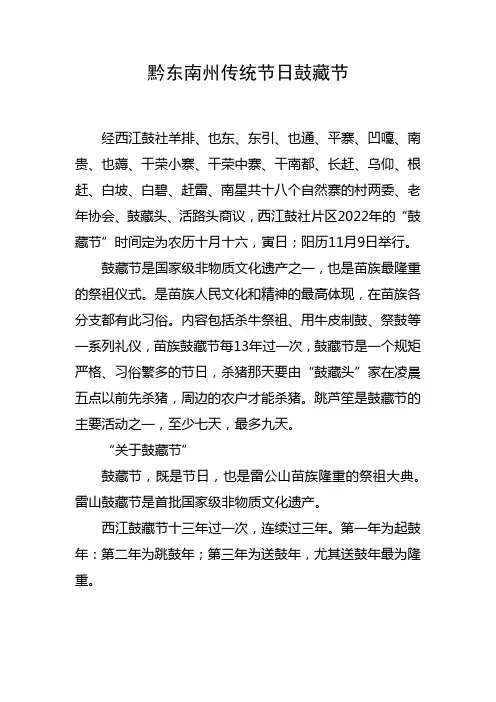

黔东南州传统节日鼓藏节经西江鼓社羊排、也东、东引、也通、平寨、凹嘎、南贵、也薅、干荣小寨、干荣中寨、干南都、长赶、乌仰、根赶、白坡、白碧、赶雷、南星共十八个自然寨的村两委、老年协会、鼓藏头、活路头商议,西江鼓社片区2022年的“鼓藏节”时间定为农历十月十六,寅日;阳历11月9日举行。

鼓藏节是国家级非物质文化遗产之一,也是苗族最隆重的祭祖仪式。

是苗族人民文化和精神的最高体现,在苗族各分支都有此习俗。

内容包括杀牛祭祖、用牛皮制鼓、祭鼓等一系列礼仪,苗族鼓藏节每13年过一次,鼓藏节是一个规矩严格、习俗繁多的节日,杀猪那天要由“鼓藏头”家在凌晨五点以前先杀猪,周边的农户才能杀猪。

跳芦笙是鼓藏节的主要活动之一,至少七天,最多九天。

“关于鼓藏节”鼓藏节,既是节日,也是雷公山苗族隆重的祭祖大典。

雷山鼓藏节是首批国家级非物质文化遗产。

西江鼓藏节十三年过一次,连续过三年。

第一年为起鼓年:第二年为跳鼓年;第三年为送鼓年,尤其送鼓年最为隆重。

苗族为何要十三年才过一次鼓藏节?传说古时候雷公放洪水来淹没人类,姜央兄妹躲在大葫芦里逃过此劫,通过兄妹开亲繁衍后代。

前两年还较为风调雨顺,可后来连续大旱,庄稼颗粒无收。

姜央求助于祭师,得知是自己儿子放牛时,牛踩踏了蝴蝶妈妈的坟茔,蝴蝶妈妈很生气,要每年都杀牛来祭祀。

于是姜央杀牛祭祖,渡过了难关。

后来姜央觉得如果每年都杀牛祭祖,势必影响农业生产,于是请求祭师祷告祖灵,以后十二生肖轮回再杀牛祭祖。

从此,就有了十三年过一次鼓藏节的习俗。

鼓藏节最重要的仪式是祭鼓。

苗族人认为鼓是祖先灵魂的居所,祭鼓就是祭祀祖先。

鼓藏节通常要杀猪,杀猪时有很多禁忌语。

如杀猪不能说成“杀猪”,而要说成“孝敬大官人”;杀猪的刀不能说是“刀”,而要说成“叶子”;猪血不能叫做“血”,而是称为“浮萍”;烧猪的火要说成是“太阳”;烧猪用的稻草要说成“盖被子”,杀猪所取的胸口肉切来煮吃,被称为“鼓藏肉”;带有乳头的鼓藏肉象征着母爱和生命的繁衍,吃了意味着儿孙满堂。

施秉水龙文化特点玩“水龙”是流行于施秉县城关镇一带的民间娱乐活动,施秉县位于贵州东部,黔东南苗族侗族自治州西北部,境内居住的民族有汉、苗、侗等19个少数民族,全县总人口16.8万人,少数民族占全县总人口的54.5%。

施秉县城四面环山,三条河流从县城穿境而过,有国家级苗岭地质公园—云台山,国家级风景名胜区舞阳河,有世界自然遗产提名地云台山白云岩喀斯特。

这里山清水秀,气候宜人,民风古朴,典雅、奔放。

玩“水龙”是该地区最有影响的非物质文化遗产之一。

玩“水龙”是施秉地区早期的人类活动事项,充分展现了苗族民俗活动独特的文化现象,具有深刻且丰富的文化功能和象征意义。

施秉玩“水龙”活动起初是一次祭祀求雨的民俗活动,它是伴随着社会不断变化发展、宗教活动的开展等活动的盛行逐步发展起来的。

玩“水龙”是施秉居民在长期的生产与生活劳动实践中,通过对大自然的认识和崇拜,逐步形成具有地方特色的地域文化空间。

“水龙”的游弋,起伏、翻滚、腾越、穿插等动作苍劲有力,极富挑战力。

玩“水龙”是施秉县城最古老的活动之一,在施秉众多、形式多样的民俗事象中舞龙活动最具有表现力和亲切力。

从龙的制作造型和玩法,所展示的是人与自然的结合,特别是龙的玩法,在整个贵州乃至全国比较有独特的唯一的泼“水龙”活动,代表着中国舞龙文化一个最显著的特征——泼水狂欢。

施秉地区的玩“水龙”,是特定历史文化背景下形成的祭祀求雨活动,整个活动以农耕文化为线索,再现了一千多年前施秉人敬畏自然的历史面貌,为今天的人们提示玩“水龙”这一活动的特点,提供了时代的信息。

这与本土的山地文化、农耕文化、民族文化和历史文化是有着密切的联系,具有自身的文化特性。

玩“水龙”展现施秉地区祭祀文化和民间崇尚等传统历史文化为综合载体,是研究施秉历史的重要窗口,具有较高的历史价值。

玩“水龙”展示的是龙,展示的是人与龙、抬狗求雨、泼龙等表演活动,为我们研究施秉早期的农耕文化,特别是人与自然的和谐,天地之间的共生、共存,提供了十分珍贵的第一手资料,有助于人们了解偏桥地区爱水敬神,提供了较高的史料价值。

黔东南最浓重的节日苗寨鼓藏节,错过就要等十三年才能看到的盛况黔东南最浓重的节日苗族鼓藏节,贵州省雷山县传统祭祀节日,国家级非物质文化遗产之一。

苗寨鼓藏节又叫祭鼓节,是苗族属一鼓(即一个支系)的支族祭祀本支族列祖列宗神灵的大典,俗称“吃鼓藏”。

鼓藏节在先秦夏王朝时期的古三苗国就己存在。

在汉文典籍中对苗族“吃牯脏”的文字记录,始见于清代。

苗族鼓藏节主要流布于雷山县全县的9个乡镇的苗族村寨和榕江县的部分苗族村寨。

起源鼓藏节的来历在苗族经典《苗族古歌》里有记,说的是人类祖先姜央过鼓藏节是为了祭祀创世的蝴蝶妈妈。

传说蝴蝶妈妈是枫树生出来的,所以苗族崇拜枫树。

既然祖宗的老家在枫树心里,用枫树做成的木鼓就成了祖宗安息的地方,祭祖便成了祭鼓。

苗族最高的神是祖先,是生命始祖枫树和蝴蝶妈妈。

鼓藏节就是祭祀神枫树和蝴蝶妈妈。

传说传说一这种古老的祭祖礼仪在苗族的创世歌里有所记录,因为苗族只有语言没有文字,再加上苗族人能歌善舞,所以歌便成了苗人最好的记录方式。

歌词叙述说枫树是万物的生命树,这生命树在上古被女神妞香砍倒后,树根变成泥鳅,树干变成铜鼓,树枝变做鹊鸽,树心里生出了蝴蝶,蝴蝶生下了十二个蛋,成为十二个蛋的妈妈。

蝴蝶妈妈孵蛋三年,孵化了十一个,包括雷公、鬼神、龙蛇、虎豹、豺狼、拥耶(最早的男人)、妮耶(最早的女人)等人、鬼、神、兽。

但剩下的一个蛋经过三年的孵化后依然是一个蛋。

蝴蝶妈妈只好请暴风帮忙,暴风把蛋刮下山崖,蛋壳破裂,钻出一头小牛。

小牛怨恨蝴蝶妈妈没有亲自孵下它,把蝴蝶妈妈气死。

拥耶、妮耶用牛耕地种田,但就是从未有过好收成。

鬼神告诉拥耶、妮耶:因为大鼓牛气死了蝴蝶妈妈,所以才不叫牛耕地的田园长出好庄稼。

只有把大鼓牛杀掉,祭拜蝴蝶妈妈才能求得庄稼的丰收。

拥耶、妮耶宰牛祭拜蝴蝶妈妈,立刻迎来大丰收。

这是“鼓藏节”由来的一种传说。

[1]传说二远古的苗家有两姐妹,美丽善良、勤劳聪慧,姐姐叫“贲”(苗语:花),妹妹叫“鲠”(苗语:虫)。

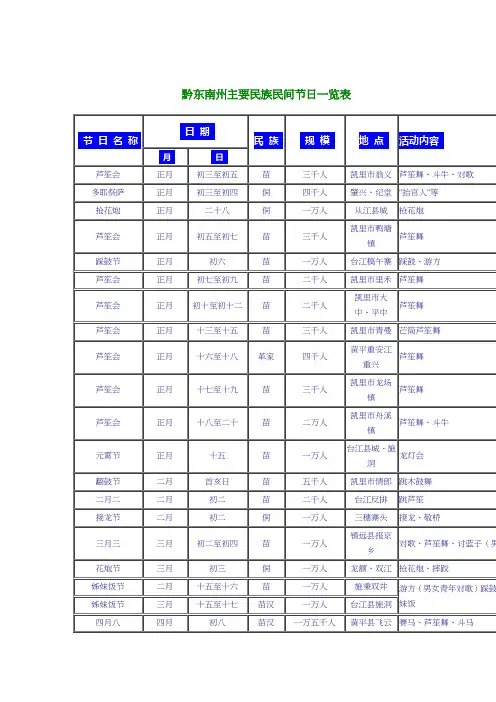

黔东南苗族芦笙舞源流及形态分析黔东南苗族芦笙舞是一种具有独特地域风格的苗族传统舞蹈形式,它一般在农历正月初一至十五、五月二十八、六月十八、七月初二四、八月十五中秋节、十月初九重阳节等节日或婚丧嫁娶等仪式中演出。

在传承过程中,黔东南苗族芦笙舞形成了独特闽云乐曲形式,以及独特的表演形式和舞蹈形态。

黔东南苗族芦笙舞源于苗族传统的祭祀活动和社交习俗,是苗族文化的一部分。

在祭祀活动中,芦笙舞起着至关重要的作用,它是祭祀音乐的代表。

而在社交习俗中,芦笙舞则成为了交流、表示情感和文化传承的方式,被几乎所有的苗族人民所接受和喜爱。

在长期的文化传承中,黔东南苗族芦笙舞不断发展出独特的表现形式和舞蹈形态,并逐渐形成独特的风格。

黔东南苗族芦笙舞中的“芦笙”指的是一种以竹节为管身、用蜡封顶、长约一米五的竹制乐器。

其音色柔和、清脆、婉转、悠长,是苗族音乐的代表之一。

在表演时,采用一种集体演奏和集体舞蹈相结合的方式,近乎于交响乐般的表演形式。

而舞蹈形态则被分为三种。

1. 坐式芦笙舞:坐式芦笙舞在歌舞演出中常常作为绣者舞的开场表演,是最古老、最简单、最基本的芦笙舞蹈形式。

它通常分为男女两个组合,以翩跹起舞、扭摆头部、张合手掌为主要动作,舞蹈节奏优美、动作简练,动静结合,气势磅礴。

2. 站式芦笙舞:站式芦笙舞则是黔东南苗族舞蹈中的经典之作。

以集体形式站立演奏、舞蹈为主要特点。

它的动作比坐式芦笙舞更为复杂,运用了旋转、弓箭步、前后步、侧步等大量肢体动作。

舞姿飘逸、曼妙多姿,气势恢宏,动静结合,舞蹈色彩浓厚。

3. 抬芦笙舞:抬芦笙舞为黔东南地区苗族舞蹈中的代表性舞蹈,它的特点在于表现了苗族人民的热烈和豪迈气息。

在表演时,舞者手持芦笙,头戴鼓冠,身穿苗族传统服饰,以群体演出的方式进行。

在即兴的乐曲中,舞者们互动配合,不断变化动作、跳跃、旋转、弓箭步、鞠躬、低头等舞蹈动作。

视觉效果强,气势恢弘,是黔东南地区最为精彩的苗族芦笙舞表演之一。

苗族民风民俗手抄报苗族民风民俗手抄报苗族民风民俗手抄报1.苗年。

盛行于贵州黔东南苗族侗族自治州和广西融水苗族自治县的苗族聚居区。

过苗年的日期,各地不尽相同,但都是在收谷子进仓以后,即分别为农历的九、十或十一月的辰(龙)日或卯(兔)日或丑(牛)日举行。

过苗年的头几天,家家户户都要把房子打扫干净,积极准备年货,如:打糯米粑、酿米酒、打豆腐、发豆芽,一般还要杀猪或买猪肉等等。

富裕的人家,还要做香肠和血豆腐,为家人缝做新衣服等等。

在苗年三十的晚上,全家都要在家吃年饭,守岁到午夜才打开大门放鞭炮,表示迎接龙进家。

在天刚拂晓时,每家都由长辈在家主持祭祖。

早餐后,中青年男子便上邻居家拜年,苗语称为“对仰”(donfniangx),表示祝贺新年快乐。

在新年的头两天,家里有若干禁忌,如:不出外挑水,不上山砍柴、割草;不扫地;妇女不做针线活;有的地区,妇女不做饭,由男人代替;男人不外出拾粪等等。

苗乡的男婚女嫁,一般都选在过苗年的时间。

从第四天开始。

一些老年男女也纷纷挑着酒、肉、糯米粑等等走亲访友,或者在家忙于接待来宾;一些年轻男女或在各自的村子里吹笙跳舞,或跳铜鼓舞、斗牛;或者小伙子去别的村子游方场“游方”,男女丁互对歌,倾吐爱慕之情。

前后活动,历时9天左右才能结束。

这是苗族民间最隆重的节日。

2.春节。

这是以农历正月初一为岁首的汉族和其他少数民族共同欢度的传统节日。

在黔东南的苗族,把春节叫做“汉年”(niangx diel)与传统的“苗年”(niangx hmub)并存,和其他民族一共同欢度,尤其是那些不过苗年的苗族地区,主要是过春节,但不及苗族过苗年隆重,识汉字的苗族也贴些对联、门神之类,其余与过苗年相同,即增加了斗牛、赛马、走亲访友以及男女青年“游方”、对歌等民族特色的内容。

有的人家的男婚女嫁也选在春节举行。

湘西地区的苗族过春节,还举行规模盛大的“赶牛场”活动;广西融水县一带的苗族过春节,举行芦笙舞会,每年群众竟达数万人之多。

黔东南州非物质文化遗产名录一、民间信仰类(6个)侗族萨码节(榕江县)、哥蒙的“哈冲”(黄平县)二、民间音乐类(6个)侗族琵琶歌(榕江县)、侗族大歌(黎平县)、洪州琶琶歌(黎平县)三、岁时节令类(11个)苗族茅人节(榕江县)、稿午苗族水鼓节(剑河县)、苗族牯藏节(雷山县)、注溪娃娃场(岑巩县)四、文化空间类:(14个)双倍嘎(从江县)、四十八寨歌节(天柱县)、社节(天柱县)、报京三月三(镇远县)、隆里花脸龙(锦屏县)、苗族弄嘎讲略(黄平县)、月也(黎平县)、古思州“屯锣”(岑巩县)、苗族姊妹节(台江县)五、人生礼俗类:(4个)占里侗族生育习俗(从江县)、平秋北侗婚恋习俗(锦屏县)六、传统体育竞技类(3个)勾林(天柱县)、侗族月牙铛(天柱县)、侗族摔跤(黎平县)。

七、民间手工技艺类(17个)苗族蜡染(丹寨县)、石桥古法造纸(丹寨县)、剑河锡绣制作工艺(剑河县)、苗族服饰文化(雷山县)、苗族银饰工艺(雷山县)、苗族芦笙文化(雷山县)、思州石砚制作工艺(岑巩县)、八、民间舞蹈类(15个)苗族格哈(丹寨县)、锦鸡舞(丹寨县)、畲族粑槽舞(麻江县)、反排木鼓舞(台江县)九、民间文学(口头文学)类(3个)苗族“刻道”(施秉县)、苗族“古歌古词”神话(黄平县)、苗族古歌与古歌文化(台江县)。

十、民间知识类(2个)千户苗寨建筑工艺(雷山县)十一、戏曲类(8个)侗戏(黎平县)、思州傩戏傩技(岑巩县)贵州省第二批省级非物质文化遗产代表作名录(202个)一、民间文学(8个)苗族神话叙事歌《仰阿莎》(剑河县、黔东南州民族文化研究所)、苗族《古歌》(施秉县、普定县、龙里县)、苗族口头经典“贾”(丹寨县、黔东南州民族文化研究所)、侗族民间文学《珠郎娘美》(榕江县、从江县)二、民间音乐(24个)苗族多声部情歌(台江县、剑河县)、苗族飞歌(雷山县)、苗族芒筒芦笙祭祀乐(丹寨县)、侗族大歌(从江县小黄乡、榕江县)、侗族河边腔(黎平县)、河边腔苗歌(锦屏县)、十二诗腔苗歌(锦屏县)、侗族歌簦(锦屏县平秋镇)三、民间舞蹈(22个)苗族铜鼓舞(雷山县)、苗族芦笙舞(雷山县、凯里市、榕江县)、苗族板凳舞(凯里市)、苗族踩鼓舞(镇远县)四、传统戏剧(9个)阳戏(天柱县)、思州喜傩神(岑巩县)、镇远土家族傩戏(镇远县)五、曲艺(4个)嘎百福(剑河县、台江县、榕江县、雷山县)、君琵琶(黎平县)七、民间美术(6个)苗族剪纸(剑河县)、苗族百鸟衣艺术(丹寨县)、苗族“嘎闹”支系服饰艺术(丹寨县)。

黔东南传统文化介绍词黔东南是一个充满传统文化的地区,它拥有丰富的文化遗产和独特的文化表现形式。

在这片土地上,人们用各种方式展示着他们的民族文化,将其传承下去。

如果你想了解黔东南的传统文化,就让我们一起来了解一下吧。

第一,黔东南的传统节日。

黔东南正是一个少数民族聚集的地方,这里有着很多传统的节日。

比如说,春节、清明节、端午节和中秋节等。

在这些节日里,人们会进行一些特殊的祭祀和活动,重要的是这些活动能够让他们更好地传承和记录自己的文化。

第二,黔东南的手工艺品。

黔东南一直是中国著名的手工艺品产地之一。

这里的手工艺品包括了很多不同的种类,如织锦、刺绣、绣球、蜡染、民间木雕等。

每一件手工艺品都蕴含着浓郁的民族文化气息,它们是人们记录历史和生活的见证。

第三,黔东南的音乐舞蹈。

在黔东南,许多舞蹈和音乐都与神话和传说有关。

地方民间音乐以群众性、舞蹈性和古朴性为主要特征,它们传承着本地区的文化特点。

普陀山的夜舞、黔东南州清水河舞、两林子歌舞等音乐舞蹈都享有盛誉。

第四,黔东南的民间建筑。

在黔东南,传统的民居建筑风格是依据地势、气候、土地等因素而形成的。

这些建筑通常是用木材、竹子、土坯等原材料建造而成。

随着现代化的发展,许多传统的民居建筑正在被逐渐替代,它们代表着着时代的变迁和发展。

黔东南是一个充满多彩的文化之地,如果您来到这里,一定不要错过了了解和体验黔东南的传统文化的机会。

无论是传统的民俗文化,还是手工艺品、音乐舞蹈、民间建筑,都均值得您一一体验。

黔东南的传统文化也会随着时代的变迁,不断发展和创新。

我们应当珍惜和继承它,让它在新的时代里绽放出更加靓丽的光彩。

贵州黔东南的侗族风情如何贵州黔东南,那是一片充满神秘与魅力的土地,尤其是其中的侗族风情,宛如一颗璀璨的明珠,散发着独特而迷人的光芒。

侗族,这个古老的民族,在黔东南的山水之间繁衍生息,传承着悠久的历史和丰富的文化。

当你踏入这片土地,最先感受到的或许就是那热情好客的侗族人民。

他们总是面带微笑,眼神中透露出淳朴与善良,让你瞬间感受到家的温暖。

侗族的建筑风格别具一格。

鼓楼,是侗族村寨的标志性建筑,高高耸立,气势恢宏。

它不仅是侗族人民集会、休息的场所,更是侗族文化传承的重要载体。

鼓楼的建筑工艺精湛,结构精巧,不用一钉一铆,全以木榫穿插而成,展示了侗族工匠的高超技艺。

风雨桥也是侗族建筑的一大特色,它横跨在河流之上,既能供人通行,又能遮风避雨。

桥身装饰精美,雕刻着各种图案,有神话传说、花鸟鱼虫,每一幅都栩栩如生,诉说着侗族的故事。

侗族的音乐和舞蹈更是令人陶醉。

侗族大歌,那是一种多声部、无指挥、无伴奏的民间合唱形式,被誉为“天籁之音”。

当侗族歌者们齐声歌唱,那悠扬的旋律仿佛能穿透时空,带你走进一个纯净而美好的世界。

歌声中蕴含着侗族人民对生活的热爱、对自然的敬畏以及对爱情的向往。

芦笙舞则是侗族舞蹈的代表,舞者们手持芦笙,边吹边跳,动作矫健有力,充满了活力。

在节日或庆典上,人们身着盛装,伴随着欢快的音乐翩翩起舞,整个场面热闹非凡。

侗族的服饰也是一道亮丽的风景线。

侗族妇女们心灵手巧,她们用自己的双手织出精美的侗布,再制成华丽的服饰。

侗族服饰色彩鲜艳,图案精美,多以花鸟、龙凤等吉祥图案为主,寓意着幸福、吉祥和美好。

而且,不同年龄、不同身份的人,服饰也有所不同,彰显着侗族独特的礼仪和文化。

侗族的美食同样让人回味无穷。

酸汤鱼是侗族的传统名菜,那浓郁的酸汤,鲜嫩的鱼肉,让人食欲大增。

还有腌鱼、腌肉等特色美食,经过特殊的腌制工艺,口感独特,别具风味。

在侗族人家做客,品尝着这些美食,感受着他们的热情款待,无疑是一种极大的享受。

侗族的节日也是丰富多彩。

中国风俗习惯有哪些你了解多少中国风俗习惯有哪些你了解多少中国的风俗习惯很多,其中不乏一些有趣的习俗。

这些习俗是民族繁衍的文化。

下面是店铺为你整理了中国风俗习惯,希望对你们有用!中国风俗习惯有哪些你了解多少1、守岁习俗过年守岁,就是在旧年的最后一天夜里不睡觉,熬夜迎接新一年到来的习俗,也叫除夕守岁,俗名“熬年”。

古时守岁有两种含义年长者守岁为“辞旧岁”,有珍爱光阴的意思;年轻人守岁,是为延长父母寿命。

自汉代以来,新旧年交替的时刻一般为夜半时分。

在除夕的晚上,不论男女老少,都会灯火通明,聚在一起守岁。

因此,守岁是过年的习俗之一。

除夕之夜过年守岁,一家老小,边吃边乐,谈笑畅叙。

也有的俗户人家推牌九,掷骰子,赌梭哈,打麻将,喧哗笑闹之声汇成了除夕欢乐的高潮。

通宵守夜,象征着把一切邪瘟病疫照跑驱走,期待着新的一年吉祥如意。

2、挂灯笼习俗过年各处商场、公园、街道都喜欢挂着灯笼,总给人一种喜庆洋洋的感觉。

红灯笼绽放出了灿烂的光彩,装饰出隆重热烈、喜气洋洋的过年氛围。

每逢过年甚至在异国他乡都被红色的灯光装饰一新,挂上了数不清的大红灯笼和中国结。

越来越多的外国人对中国“灯笼”有了认同感,他们把它看成是中国的一种传统文化而给予尊重。

中国的过年灯笼又统称为灯彩。

每年的农历正月十五元宵节前后,人们都挂起象征团圆意义的过年灯笼,来营造一种喜庆的氛围。

3、备年货习俗家家户户准备年货,过年前十天左右,人们就开始忙于采购物品,年货包括鸡鸭鱼肉、茶酒油酱、南北炒货、糖饵果品,都要采买充足,还要准备一些过年时走亲访友时赠送的礼品,小孩子要添置新衣新帽,准备过年时穿。

中国的家庭过年前要购买大量的“年货”,春联,福字,新衣服,过年期间的食品(过年市场多不开门)。

办年货是中国人过过年的一项重要活动。

与过去相比,中国人办年货的方式变得更加现代,不拘泥于传统。

4、拜年习俗新年初一,人们都早早起来,穿上新衣,出门去走亲访友,相互拜年,恭祝来年大吉大利。

贵州黔东南州的苗族风情如何贵州黔东南州,那是一片充满神秘与魅力的土地,尤其是其浓郁独特的苗族风情,宛如一幅绚丽多彩的画卷,吸引着无数人的目光。

苗族,这个古老的民族,在黔东南州的山水之间传承着千年的文化与传统。

当你踏入这片土地,首先映入眼帘的或许就是苗族那色彩斑斓的服饰。

苗族的服饰堪称是民族艺术的瑰宝,以其精美的刺绣、华丽的银饰而著称。

女子的盛装通常由上衣、百褶裙、腰带、披肩等组成,每一件都绣满了精美的图案,这些图案多以花鸟虫鱼、神话传说为主题,寓意着吉祥、幸福和美好的愿望。

而那璀璨夺目的银饰,更是苗族服饰的点睛之笔。

银冠、银项圈、银手镯、银腰带等,不仅彰显了苗族人民的财富和审美,更承载着他们对祖先的敬仰和对生活的热爱。

苗族的建筑风格也独具特色。

吊脚楼是苗族常见的民居形式,依山而建,临水而居。

这种建筑结构巧妙,一半悬空,一半接地,既能防潮通风,又能适应山地的地形。

吊脚楼通常分为三层,底层用于饲养牲畜和存放杂物,二层是居住空间,三层则用于储存粮食。

走进吊脚楼,你会感受到一种古朴而温馨的氛围,木质的结构散发着淡淡的香气,让人仿佛穿越回了过去的时光。

苗族的节日丰富多彩,其中最著名的当属苗年。

苗年是苗族人民最隆重的传统节日,就如同汉族的春节一样。

在苗年期间,家家户户都会打扫房屋、准备美食、穿上盛装,走亲访友,共同庆祝。

芦笙舞、铜鼓舞等传统舞蹈在节日中轮番上演,舞者们身姿矫健,动作优美,充满了活力和激情。

还有那悠扬的芦笙曲,飘荡在山谷之间,让人陶醉其中。

此外,姊妹节、鼓藏节等节日也各具特色,每一个节日都承载着苗族人民的历史和文化,是他们传承和弘扬民族精神的重要方式。

苗族的饮食文化同样令人难忘。

酸汤鱼是苗族的一道传统名菜,以其独特的酸味和鲜美的口感而闻名。

酸汤是用米汤或糯米水经过发酵而成,加上新鲜的鱼肉、蔬菜等食材,煮成一锅美味的佳肴。

此外,还有腌鱼、腌肉、糯米饭等特色美食。

苗族人民喜欢用辣椒、花椒等调料来增添食物的风味,他们的饮食不仅注重口感,更注重食材的天然和营养。

苗族的传统节日苗族的传统节日大全苗族民间的传统节日较多,除了历史性的节日外,绝大多数在秋收之后或春耕大忙之前的农闲季节举行。

但由于自然因素、社会和宗族差异的影响,苗族传统节日具有明显的地域性,表现出不同的特性。

节日是苗族风情展现得最淋漓尽致的时刻。

黔东南苗族有名堂的节日有一百多种,春节、过苗年、姊妹饭节、吃牯藏、爬坡节、三月三、四月八、六月六、芦笙节、龙船节……数不胜数,一些节日又往往“节中有节”,或者不同地方同过一个节,节庆活动此伏彼起,“大节三六九,小节天天有”的说法一点也不过份。

赶苗场为苗族传统节日。

流行于叙永、古蔺一带。

每年农历二月十三日和七月三日举行两次。

关于赶苗场的起源,相传是苗族人在一次起义失败后形成的。

官府不让他们联聚会。

人们便以到场坝吹芦笙娱乐为名,秘密联系,后来逐渐演变为固定的节日。

赠带节流行于叙永县下东一带。

每年农历二月初五日举行。

届时,方圆数十里的青年男女。

如双方中意,便可互赠腰带,作为订婚礼物。

事后反悔者,可索回腰带,解除关系。

羊马节流行于秀山县龙池、石堤一带。

每年农历四月二十六至二十八日举行。

届时,人们杀猪宰羊,请客送礼,隆重庆祝节日。

赶秋节流传天秀山县。

每年立秋日举行。

届时,人们从四面八方涌向集会地点,参加和观看打秋千、舞狮子、玩龙灯、上刀梯等活动。

关于赶伙节的起源,传说是古时候一个聪明的小伙子,为民寻找心爱的姑娘,便将一人坐的秋千改制成八人坐的秋千,吸引远近的人们都来荡秋千。

在秋千场上,他终于找到了心爱的姑娘。

从那以后,每年秋天人们都要聚到一起荡秋千。

年复一年,便形成为赶秋。

苗年苗年,苗语称“能酿”,是苗族人民最隆重的传统节日。

各地过苗年的日期不甚统一,在融水苗族中以农历十一月三十日为除夕,次日起为过年,过这一苗年的人口最多,地域最广。

苗年的民俗活动很丰富,主要有祭祀祖先,吹芦笙踩堂,走寨结同年。

芦笙踩堂在本寨芦笙堂举行,男吹女踩,男女都参加。

先由小芦笙手吹出一阵短促的笙曲,接着大小笙手一起吹奏,姑娘们则穿着百鸟衣,戴着银首饰,银花冠翩翩起舞,银佩的脆响和着笙歌,交织成节日动人的旋律。

黔东南侗族春节习俗侗族侗族的春节,叫“过年”。

靠城镇附近的村寨,隆重热闹,年前,忙打年粑酿酒杀猪,备办年货,打扫门庭,张贴春联,互送礼品。

除夕天,备香纸供品,燃香点烛,敬祭先祖。

有的用“年饭”喂狗喂牛,以此答谢,夜间,炉火长燃,灯明不熄,喜迎新春。

深夜酌茶放炮,迎新祭祖。

初一早上,有的手持香纸到井边河旁,敬祭水神,涉水回家,以为吉利。

有的出行郊外,或挑肥下田,拾柴火回家,意为招财进宝。

少者结伴游戏,长者互相走访,宴请亲朋,同饮春酒。

有的玩龙押狮,或“请七姑娘”、“唱桃源洞”,庆贺新春。

黎平、榕江、从江等县交界侗寨,祭祀“萨岁”,结队“多耶”,集于鼓楼或公共场所对唱大歌,或吹芦笙,演侗戏,或带歌队和戏班出村“月也”。

农历三十过大年,除夕晚上,送旧迎新,灯火通宵,高高兴兴吃“年更饭”。

这晚村村寨寨的青年男女在本村寨互相串门、吃“年茶”。

吃“年茶”是很有趣的,那是各家的姑娘(或妇女),挑水桶到井旁,等老人家敬并以后(意思是吃水不忘掘井人),姑娘们便一起拿勺子舀水,舀到井里有白泡沫为最吉祥。

姑娘们用这一担水给客人和家里的人煮上香喷喷的油茶,这就叫做吃“年茶”。

新年初一凌晨,要抢"头水"当全寨响起一片迎春接福的鞭炮声时,后生们就飞快地挑起水桶,手举火把,冲向井台,打上一担水飞速地挑回家。

因这是新年的第一担水,所以叫"头水"。

侗族人把抢来的"头水"奉为吉祥圣洁之物,家家户户都遵守古老的习俗只抢一担水。

挑回来的"头水",要专门贮放,不能用来洗东西。

只能做饭、炒菜,姑娘、媳妇们把"头水"煮沸,冲上糯米酿制的糟酒加荷包蛋,泡上芳香的侗家油茶,款待贵客。

据传:吃了头水煮的饭、炒的菜、泡的油茶,能消病去灾。

如果误用了"头水"洗了东西,不能把水泼出去,只能洒在灶膛里,以示将吉祥留在家里。

后生们抢完的头水,各家主妇就用竹篮提着煮好的米饭、猪肉,斟上米酒、来到井边祭水,她们将酒慢慢地注入井中,表达侗家人的心愿,愿井水四季不断,让全村百姓在新的一年里喝上更加清澈甘甜的水。