133地域分异的基本规律(1课时)

- 格式:ppt

- 大小:3.25 MB

- 文档页数:23

地域性分异规律的定义及分异因素地域性分异规律的定义及分异因素地域分异规律是自然地理学极其重要的基本理论,是认识地表自然地理环境特征的重要途径,下面是店铺给大家整理的地域性分异规律的定义简介,希望能帮到大家!地域性分异规律的定义地域分异规律(rule of territorial differentiation)也称空间地理规律,是指自然地理环境整体及其组成要素在某个确定方向上保持特征的相对一致性,而在另一确定方向上表现出差异性,因而发生更替的规律。

地域分异因素影响地域分异的基本因素有两个:一是地球表面太阳辐射的纬度分带性,即纬度地带性因素,简称地带性因素;二是地球内能,这种分异因素称为非纬度地带性因素,简称非地带性因素。

自然地理环境在两种基本地域分异因素的共同作用下所产生的新的地域分异因素,叫派生性分异因素。

在这里,两种基本的地域分异因素的作用大致均等,很难分出以哪种因素为主。

在两种基本的地域分异因素作用的背景下,还存在着使自然地域发生局部的中小尺度分异的`因素,这类因素称为局部的地域分异因素。

在两种基本的地域分异因素、派生性地域分异因素和局部的分异因素的作用下自然地理环境分化为多级镶嵌的物质系统, 形成了多姿多彩的自然景观。

规律分类地带性和非地带性是两种基本的地域分异规律,它们控制和反映自然地理环境的大尺度分异。

地带性规律地带性分异规律是俄国著名地理学家 B.B.道库恰耶夫于 19 世纪末发现并揭示出来的,其要点可以概括为:①太阳辐射能是自然带和自然地带形成的能量基础;②由宇宙-行星因素引起的太阳辐射能在地表不同纬度区域的不均匀分布,是形成自然带和地带的动力学原因;③带和地带只在理想情况下呈东西方向延伸,并具有环球分布特点,同时沿南北方向发生更替;④客观上应存在除地带性规律以外的另一种规律。

非地带性规律非地带性是由于地球内能作用而产生的海陆分布、地势起伏、构造运动、岩浆活动等决定的自然综合体的分【地域性分异规律的定义及分异因素】。

5.1自然环境的差异性教学设计(第一课时)一、课标解读【课标要求】运用图表并结合实例,分析自然环境的(整体性和)地域分异规律。

【课标解读】1、前置限定:“运用图表并结合实例”属于资料型与案例型前置限定。

“图表”主要指可以反应地域分异规律的图表,如“世界陆地自然地带”分布图等;实例主要指现实生活中能够体现地域分异规律的例子,如“喜马拉雅山脉的垂直地域分异”等。

2、行为动词:“分析”“分析”是指将研究对象的整体分为各个部分、方面、因素和层次,并分别地加以考察的认识活动。

分析的意义在于细致地寻找能够解决问题的主线,并以此解决问题。

地域分异规律主要有纬向、经向、垂直三个维度,要求学生能够从这三个维度对地域分异规律加以考察。

3、学习内容:“自然环境的地域分异规律”差异性是指自然地理环境是一个开放、复杂的巨系统,它是一个统一的整体,但同时存在着明显的特征差异,无论是纬向、经向、垂直三维都存在差异。

自然地理环境的差异性具有全球性,是自然地理环境的最基本规律。

在掌握差异性规律的基础上,需要将其予以实际应用,可以通过对比分析,解释区域自然地理环境的差异性。

二、教材分析本节内容主要采用人教版选择性必修一第五章第二节的教材,辅以鲁教版的相关内容。

教材首先从常见的地域差异现象入手,情境设计中的天山景观就是一个“引子”,对地域差异做了相关阐述,系统地介绍了地域差异是什么、有何特点和如何形成等问题,为下文做铺垫,然后分别以陆地地域分异规律、垂直地域分异规律和地方性分异规律为标题,基于地理学的空间尺度视角,从全球尺度到山地尺度,深入和系统地讲解自然环境地域分异规律。

本节教材共包含四大框题:地域差异;陆地地域分异规律;垂直地域分异规律;地方性分异规律。

除正文内容外,共包括一个情境导入(天山)、六幅图片(一幅世界陆地自然地带分布图、四幅植被景观图、一幅喜马拉雅山脉的垂直地域分异示意图)、两个案例(元素迁移与地域差异的形成、草原上的盐碱地)、一个活动(比较喜马拉雅山脉南北坡的垂直地栏目内容功能取舍/二次开发情境导入利用多种景观并存的天山创设情境,并提出问题:为什么冰川、草原、森林、荒漠能并存于天山之中?它们在天山的分布有什么规律?利用垂直地带性表现创设情境为激发学生兴趣,贴近生活,故舍弃此导入,利用油菜花开放时间差异进行导入框题一:地域差异正文:地域差异的形成原因、表现(不同空间尺度、不同维度)利用文字解释地域差异,为下文地域分异规律做铺垫地域差异部分辅以图片,引导学生进行分析;尺度差异在学完整节课后进行说明案例:元素迁移与地域差异的形成解释降水、土壤、植被之间的关系作为学生分析地域差异产生的原因时的阅读材料框题二:陆地地域分异规律正文:介绍纬向与经向分异规律利用文字解释纬向与经向分异规律采用学生探究的方式得出此结论图5.7世界陆地自然地带的分布体现自然地带的纬向与经向分异规律采用,并且辅以鲁教版的两个针对此图的探究任务图5.8苔原景观、图5.9热丰富内容由于不知道图片的地点,故带雨林景观、图5.10温带落叶阔叶林景观、图 5.11温带荒漠景观替换为知道地点的图片框题三:垂直地域分异规律正文:介绍垂直分异规律利用文字解释垂直地域分异规律采用学生探究的方式得出此结论活动:比较喜马拉雅山脉南北坡的垂直地域分异使学生更加深入地认知垂直地域分异规律采用框题四:地方性分异规律正文:介绍地方性分异规律利用文字解释地方性分异规律,体现非地带性采用案例:草原上的盐碱地体现地方性分异规律采用自学窗从分布特点推测成因开拓视野学生课下自学学生在此前已经学习过气候、植被、土壤的相关知识,具备一定的认知基础,但还未将三者联系起来并且放在不同的区域加以考察;学生具有一定的生活经验,通过实际体验、网络、电视等对地域差异具有一定的感知,但还未形成系统的认识;学生具备了一定的读图分析能力,但对于难度较高较为复杂的图还需要加以引导得出规律。

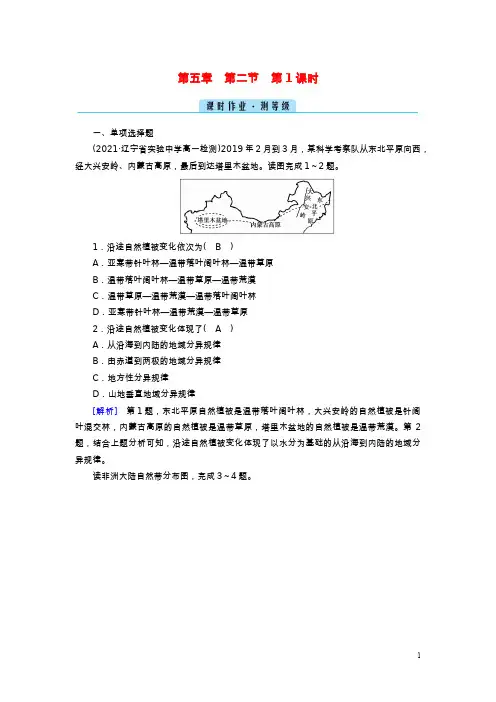

第五章 第二节 第1课时一、单项选择题(2021·辽宁省实验中学高一检测)2019年2月到3月,某科学考察队从东北平原向西,经大兴安岭、内蒙古高原,最后到达塔里木盆地。

读图完成1~2题。

1.沿途自然植被变化依次为( B )A.亚寒带针叶林—温带落叶阔叶林—温带草原B.温带落叶阔叶林—温带草原—温带荒漠C.温带草原—温带荒漠—温带落叶阔叶林D.亚寒带针叶林—温带荒漠—温带草原2.沿途自然植被变化体现了( A )A.从沿海到内陆的地域分异规律B.由赤道到两极的地域分异规律C.地方性分异规律D.山地垂直地域分异规律[解析] 第1题,东北平原自然植被是温带落叶阔叶林,大兴安岭的自然植被是针阔叶混交林,内蒙古高原的自然植被是温带草原,塔里木盆地的自然植被是温带荒漠。

第2题,结合上题分析可知,沿途自然植被变化体现了以水分为基础的从沿海到内陆的地域分异规律。

读非洲大陆自然带分布图,完成3~4题。

3.沿EF线自然带变化的规律属于 ( A )A.由赤道到两极的地域分异B.从沿海向内陆的地域分异C.地方性分异D.垂直地域分异[解析] 自然带分布的规律包括:由赤道到两极的地域分异、从沿海向内陆的地域分异、山地的垂直地域分异规律。

很明显沿EF线自然带变化的规律属于由赤道到两极的地域分异。

4.M自然带南北方向延伸的主要原因是 ( D )A.受南北走向高大山地的影响B.受副热带高气压带的影响C.受加那利寒流的影响D.受本格拉寒流的影响[解析] 洋流会对沿海地区的气候等环境特征带来影响。

非洲南部本格拉寒流自南向北流,在此影响下,M自然带南北方向延伸。

某研究人员依据我国多年平均气候资料,按一定方向分别选取了A→F和①→⑥共12个地区,分类绘成甲、乙两图。

读图完成5~6题。

甲 乙5.关于甲、乙两图反映的地理环境分异规律,下列说法正确的是( A )①甲图反映从赤道到两极的地域分异规律②乙图反映了从沿海向内陆的地域分异规律③从A地到F地,经度发生变化④从①地到⑥地,纬度发生变化A.①② B.③④C.②③ D.①④[解析] 甲图A→F热量逐渐减少,是因为纬度逐渐增高,体现从赤道到两极的地域分异规律,乙图从⑥→①水分逐渐减少,是因为距海洋越来越远,降水越来越少,体现从沿海向内陆的地域分异规律。