自然带分异规律

- 格式:docx

- 大小:14.77 KB

- 文档页数:1

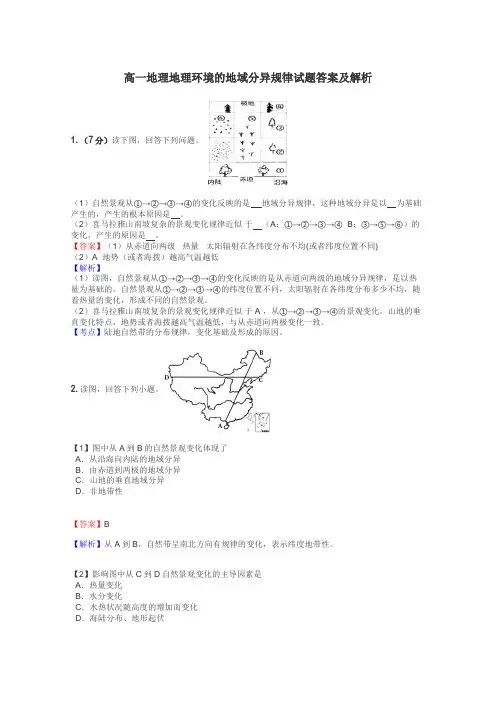

高一地理地理环境的地域分异规律试题答案及解析1.(7分)读下图,回答下列问题。

(1)自然景观从①→②→③→④的变化反映的是地域分异规律,这种地域分异是以为基础产生的,产生的根本原因是。

(2)喜马拉雅山南坡复杂的景观变化规律近似于(A:①→②→③→④ B:③→⑤→⑥)的变化,产生的原因是。

【答案】(1)从赤道向两级热量太阳辐射在各纬度分布不均(或者纬度位置不同)(2)A 地势(或者海拨)越高气温越低【解析】(1)读图,自然景观从①→②→③→④的变化反映的是从赤道向两级的地域分异规律,是以热量为基础的。

自然景观从①→②→③→④的纬度位置不同,太阳辐射在各纬度分布多少不均,随着热量的变化,形成不同的自然景观。

(2)喜马拉雅山南坡复杂的景观变化规律近似于A ,从①→②→③→④的景观变化。

山地的垂直变化特点,地势或者海拨越高气温越低,与从赤道向两极变化一致。

【考点】陆地自然带的分布规律,变化基础及形成的原因。

2.读图,回答下列小题。

【1】图中从A到B的自然景观变化体现了A.从沿海向内陆的地域分异B.由赤道到两极的地域分异C.山地的垂直地域分异D.非地带性【答案】B【解析】从A到B,自然带呈南北方向有规律的变化,表示纬度地带性。

【2】影响图中从C到D自然景观变化的主导因素是A.热量变化B.水分变化C.水热状况随高度的增加而变化D.海陆分布、地形起伏【答案】B【解析】从C到D,自然带呈东西方向有规律的变化,表示干湿度地带性,以水分条件为基础。

【考点】该题考查自然带的分异规律。

3.在理论上,垂直自然带与相应水平自然带有下图所示的对应关系。

读图完成下列问题。

【1】据图计算,水平方向的针叶林带分布的纬度范围约为A.52º~62ºN B.50ºN~54ºNC.52ºN~58ºN D.62ºN~68ºN【答案】C【解析】图中针叶林带在水平方向上分布在距42°N的1100km至1800km的范围内,经线圈为地球上的大圆,所以1°对应的水平距离为110km,那么1100km的距离跨10°,1800km的距离约跨16°,因此水平方向的针叶林带分布的纬度范围为52ºN~58ºN。

亚洲自然地理环境的区域特征与分异规律亚洲是世界上面积最大的大洲,也是世界上跨纬度最广、东西距离最长的大洲。

位于东半球的东北部。

大陆东至杰日尼奥夫角(西经169°40′,北纬60°05′),南至皮艾角(东经103°30′,北纬1°17′),西至巴巴角(东经26°03′,北纬39°27′),北至切柳斯金角(东经104°18′,北纬77°43′)。

亚洲东面是太平洋、北面是北冰洋,南面则濒临印度洋,西面以乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、大高加索山脉、黑海、土耳其海峡(博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡)与欧洲分界,西南面隔亚丁湾、曼德海峡、红海、苏伊士运河与非洲相邻,东北面隔白令海峡与北美洲相望。

一、亚洲自然地理环境的区域特征1.亚洲自然地理环境的整体性亚洲是全球最大的陆地自然综合体。

其地理环境结构整体性的主要特征为强烈的大陆性、典型的季风性和结构的复杂性,这也是亚洲相对于其他各大洲的所具有的独特性。

亚洲位于地球的东半球东北部、亚欧大陆东部的地理位置,是地球上最大陆块——亚欧大陆的主体。

其地势最高、起伏极端、结构特殊的地形,大陆性强烈、季风性典型、类型极复杂的气候,长河众多、内流区广大、辐射状的水系,以及植被土壤带与动物界分布空间组合错综复杂,地理环境各组成要素具有多样性、极端性和典型性;地理环境结构以纬度地带性为基础,兼有非纬度地带性和垂直地带性的综合烙印;矿藏、水力、森林、动物等自然资源的丰富性。

总的来说,亚洲是以典型的大陆性、季风性和结构的复杂性区别于其他各大洲。

2.亚洲自然地理环境的差异性亚洲地理环境的整体性并不等于均一性,在整体之中还包括着各个部分。

各个部分之间在由于各地理要素相互作用而紧密联系、有机结合的一致性中,还存在着由于某些要素的影响而互相区别、同中有异的差异性。

例如北亚在同一纬向自然带中包括着经向差异,东亚在同一经向自然带中包括着纬向差异。

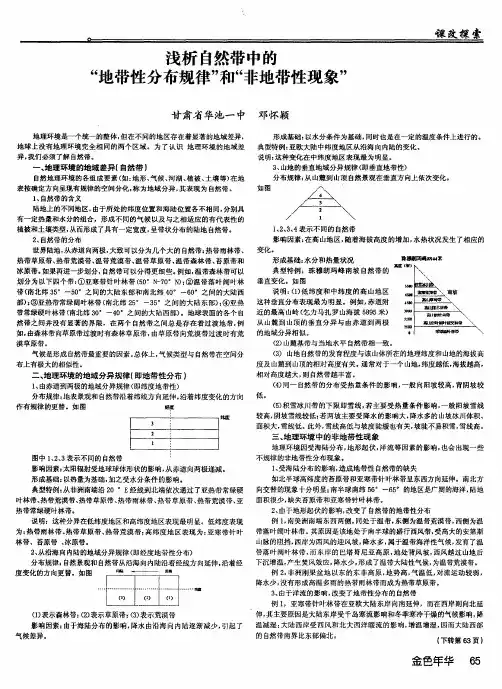

全球陆地自然带的分布规律自然带的分布符合一定的分布规律,具有地带性的特点,但是地表自然带并不是都符合地带性的分布规律,自然带的分布受到各种因素的综合作用,包括纬度位置、海陆位置、大气环流、地形起伏、洋流等,任何自然带的分布都具有所在地的地带性特征,同时又不同程度地受到非地带性因素的影响,形成局部的、特殊的非地带性的分布特点。

[地带性与非地带性对比](一)简析地带性与非地带性的区别。

地带性分布包括水平地带性(纬度地带性、经度地带性)和垂直地带性。

1.纬度地带性即由赤道向两极的地域分异规律,其形成的原因是以热量为基础而产生的,主要是受地球形状影响,太阳辐射从赤道向两极递减。

例如,赤道穿过非洲的中部,非洲南北半球部分获得太阳的能量,从赤道向高纬依次递减,出现了南北对称分布的自然带。

该规律在低纬度和高纬度表现明显。

2.经度地带性即由沿海向内陆的地域分异规律,分布规律主要是水分受离海远近的影响,从大陆沿海往内陆方向递减。

该规律在北半球中纬度表现最为明显。

例如,我国由东北—西北,自然带从森林、森林草原、草原植被类型的变化明显地符合经度地带性规律。

3.垂直地带性即在不同的海拔高度形成不同的自然带,主要是因为高山地区海拔越高气温越低、水汽量越少,水热状况随着高度的增加而变化。

一般来说山体越高,垂直自然带越明显;高山的纬度越低,垂直自然带越复杂。

由于山地的垂直自然带的分布是受非地带性因素的地形起伏影响,因而属非地带性现象,这是学习的难点。

我们所说的水平地带性是没有考虑地形起伏的,是基于“理想大陆”的基础上来进行考虑的,因此山地的存在是对水平地带性的干扰和破坏,是一种相对于水平地带性的非地带性因素,又由于山地的垂直自然带谱的分布,是一种连续而有规律的分布,因此垂直地带性属于地带性现象即山地的垂直分布自然带是受非地带性因素影响下的地带性现象。

4.非地带性即处在一定位置的地理环境由于受“地形起伏、海陆分布、洋流”等因素的影响,使陆地自然带的分布不具备地带性规律,或者使陆地自然带地带性规律表现得不完整、不鲜明。

--地带性和非地带性专题(地域分异规律专题)一、地带性1、纬度地带性——自然带东西延伸、南北更替,即自然带自低纬向高纬更替原因:热量——自低纬向高纬热量逐渐降低典型地区:低纬度地区如非洲2、经度地带性——自然带南北延伸、东西更替,即自然带自东向西纬更替原因:水分——自东向西水分逐渐减少典型地区:中纬度大陆的东部和中部如我国3、垂直地带性——自然带自山麓到山顶的更替原因:自山麓到山顶热量、降水逐渐变化典型地区:高山地区,如喜马拉雅山4、规律:①山麓的自然带(基带)是该山脉所处气候下自然带②自然带多少:受海拔高低,纬度,相对高度等因素影响,海拔越高,纬度越低,相对高度大,自然带数量越多③自然带更替:(垂直地带性最高级的变化形式)热带雨林带—热带季雨林带—亚热带常绿阔叶林带—温带落叶阔叶林带—针阔混交林带—亚寒带针叶林带—灌木林带—草原带—草甸带—荒漠带—冰川总结:必然先经过森林——草原——草甸——荒漠——冰川④垂直地带性的自然带变化类似于从该山脉水平方向上向北(北半球)的自然带变化⑤某些自然带在水平地带性上存在,垂直地带性上就缺失,如苔原带⑥同一自然带,阳坡的高度高于阴坡⑦雪线:<1>雪线随着季节变化,夏季雪线上升,冬季下降<2>海拔达到一定高度才可能出现雪线<3>降水多,雪线低,降水少,雪线高<4>阳坡雪线高,阴坡雪线低二、非地带性:受海陆分布、地形起伏等影响,自然带不成规律分布。

如绿洲、矿产资源1植被对环境的作用1吸烟除尘2净化大气3涵养水源4降低噪声5保持水土6减轻污染7防风固沙8美化环境2、土壤组成——矿物质(45%)、有机质(5%)、水分(25%)、空气(25%)3、土壤的形成过程①裸露岩石风化→成土母质②微生物和低等植物附着→原始土壤③高等植物着生→成熟土壤。

4.生物的改造作用5.人类活动的影响有利:开垦、翻耕、施肥、灌溉可以使生土变成熟土,最后成为肥沃土壤不利:不合理使用,可能引起土地沙化、盐碱化、水土流失等,导致土壤退化6、评价:东北黑土:有机质含量高,肥力高西北土壤:水分少,空气多,保温性差沼泽土:水分多,空气少,有机质高红壤:肥力较差,水分偏多,经改造形成肥力较高的水稻土。

如何正确地理解自然带分布的地带性规律和非地带性规律自然带的形成受地带性分异因素和非地带性因素两方面的影响,但主要受地带性分异因素的影响。

地带性因素通常是指自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体,大致沿纬线方向展开分布而按纬度方向递变的现象,即由赤道到两极的地域分异规律。

而中学地理教材中提到的地带性分布规律,是指广义上的地带性分布规律,即包括由赤道到两极的地域分异规律、从沿海向内陆的地域分异规律和山地的垂直地域分异规律。

而非地带性通常是指自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体,在地表因受海陆差异、地势起伏、水分变化、大地构造和岩性组成等特殊因素的影响,形成与地带性规律相异的各种地域分异现象。

在中学地理教材中提到的非地带性分布规律,是指狭义的非地带性分布规律,即指因大地构造、地势地貌分异引起的自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体的非带状分布或分异的现象。

1、地带性分布规律地带性分布规律包括三种分布规律,即由赤道到两极的地域分异规律、从沿海向内陆的地域分异规律和山地的垂直地域分异规律。

(1)由赤道向两极的地域分异规律:其形成的原因是以热量..为基础而产生的,主要是受地球形状的影响,太阳辐射从赤道向两极递减造成的。

其分布规律是南北更替,东西延伸。

该规律在低纬度和高纬度表现明显。

(2)从沿海向内陆的地域分异规律:其形成原因是以水分..为基础而产生的,主要是水分受离海远近的影响,从大陆沿海往内陆方向递减造成的。

其分布规律是东西更替,南北延伸。

该规律在北半球中纬度表现最为明显。

(3)山地的垂直地域分异规律:其形成原因是在山地不同的海拔高度其水热条件....不同而产生的,主要是因为高山地区海拔越高气温越低、水汽量越少,水热状况随着高度的增加而变化。

一般来说山体越高,垂直自然带越明显;高山的纬度越低,垂直自然带越复杂。

2、非地带性分布规律非地带性分布规律主要是由于地形起伏、海陆分布、水分变化、洋流等因素的影响造成的。

【学法指导】专题--地带性分异规律最全总结自然地理环境的差异性(地域分异规律)是高考频率比较高的知识点之一......正如上图中的知识框架所示,分异规律有地带性和非地带性。

但从近几年高考考查角度来看:综合性很强,尺度越来越小。

考查方向1:从地带性和非地带性来看,非地带性综合性更强,考查频率高。

考查方向2:垂直地带比水平地带性综合性更强,考查频率高。

垂直地带性主要规律总结一、山地垂直地带性分异规律的成因二、垂直地带性分异主要规律1、相似规律自然带从山麓到山顶的自然带谱,与从当地向高纬方向的水平自然带谱相似。

应用:以带谱推断某处自然带类型依据带谱与当地从赤道向两极地域分异规律一致规律,可推断某一自然带名称。

2、基带规律山麓的自然带基本上与当地水平自然带一致(见下图)应用:以基带判定温度带、气候类型可依据自然带与气候类型的对应关系,通过基带自然带确定该地温度带、气候类型,进而判断该山地所属位置,甚至山体名称。

如基带为常绿阔叶林,说明位于亚热带地区。

3、带谱数量规律影响山地垂直自然带谱复杂程度的因素:纬度、海拔、相对高度4、高度规律(含林线高度)影响因素有三个:①山体所在纬度:纬度低,分布海拔高,纬度高,分布海拔低;②坡向:同一山体,阳坡高,阴坡低;③降水:温带地区南北走向的山,背风坡自然带分布海拔高,迎风坡自然带分布海拔低(如太行山迎风坡降水多,但气温稍低,在背风坡相同的海拔处,其降水量比迎风坡少,但气温偏高,如下图)。

应用:同一自然带的分布高度判断纬度差异同类自然带在低纬的山地分布海拔较高,在高纬的山地分布海拔较低。

5、坡向规律同一山体阳坡高、阴坡低,迎风坡低、背风坡高。

应用1:可根据不同山坡自然带分布海拔的不同判断山坡坡向(1)东西走向的山——自然带分布海拔高的为阳坡,自然带分布海拔低的为阴坡。

由此也可判断南北半球。

如下图甲所示。

(2)南北走向的山(温带地区)——自然带分布海拔高的为背风坡,自然带分布海拔低的为迎风坡,如图乙所示。

自然带的分布规律自然带的分布规律一、主干知识解析:1.陆地自然带的存在是地理环境差异性的体现,其形成是地理环境要素相互作用的结果。

2.自然带的形成,如下思维简图:3.陆地自然带与气候分布对照图,如下图:①一种气候类型形成一种自然带:热带雨林气候-----热带雨林带、热带草原气候--热带草原带亚热带季风气候--亚热带常绿阔叶林带、地中海气候---亚热带常绿硬叶林带、热带沙漠气候---热带荒漠带、苔原气候----苔原带、冰原气候----冰原带②热带沙漠气候对应的自然带是热带荒漠带;温带大陆性气候内部是温带荒漠带,其外侧是温带草原带;热带草原带又叫萨瓦纳带;③气候相同但因地势高低和降水量的不同而不同。

热带季风气候对应热带季雨林带,但地势低、降水多的地区为热带雨林带(如:恒河平原、印度半岛西海岸等);地势高、降水少的地区为热带草原带(如:德干高原等)。

④同一气候类型对多种自然带,该种气候类型是温带大陆性气候,两个自然带分别是温带荒漠带(内部)、温带草原带(外部);亚寒带针叶林带(中高纬)⑤两种气候类型对应同一个自然带,温带季风气候(大陆东岸)和温带海洋气候(大陆西岸),对应的是同一自然带----温带落叶阔叶林带;⑥亚欧大陆的中纬度自然带东西方向呈现阔叶林、草原和荒漠的对称分布;⑦亚欧大陆同为亚热带,东西两岸的自然带植被叶面存在差异:东岸是亚热带常绿阔叶林、西岸是亚热带常绿硬叶林;4.自然带的分布规律,如下结构图:自然带分布规律的地区差异①由赤道向两极的地域分异规律(也叫纬度地带性),在低纬和高纬表现明显,自然带南北更替,东西方向沿伸。

如:热带雨林带--热带草原带--热带荒漠带--亚热带常绿硬叶林带--温带落叶阔叶林带;热带雨林带--热带季雨林带--亚热带常绿阔叶林带--温带落叶阔叶林带(针阔叶混交林带)亚寒带针叶林带--苔原带--冰原带②从沿海向内陆的地域分异规律(也叫经度地带性),在中纬度表现明显,自然带东西更替,南北方向沿伸。

自然带的分异规律及其成因范文模板及概述1. 引言1.1 概述:本篇文章旨在探讨自然带的分异规律及其成因。

自然带是指地壳上不同纬度区域的生态系统按照气候、植被和动物种类等因素划分出来的一种自然分区。

自然带的分异规律不仅对于地理学、生态学等学科具有重要意义,同时对于人类认识和保护生态环境也具有深远影响。

1.2 文章结构:本文将分为五个部分进行论述。

首先,在引言部分,我们将介绍文章的背景和意义,并概述文章结构;第二部分将详细讨论自然带的定义与特征,以及观察和描述自然带分异规律的方法;第三部分将探究影响自然带分异的因素,包括天气条件与气候因素、生物适应与生态环境以及地理条件与地形影响;第四部分通过某个地区实例进行研究案例分析,介绍研究区域概况、数据收集和分析方法、结果和讨论;最后一部分为结论,总结并强调了自然带的分异规律及其成因的重要性和启示。

1.3 目的:本文的目的是系统地研究自然带的分异规律及其成因,并通过论证自然带分异对地理学、生态学等学科的重要性,进一步提升人们对于生态环境保护的认识。

通过深入分析自然带的形成原因,我们可以更好地理解不同地区之间的差异,促进资源利用和环境管理等方面的改进。

2. 自然带的分异规律及其成因2.1 自然带的定义与特征自然带是指地球表面上由于某些特定因素形成的具有明显不同特征和生物组成的区域。

自然带通常根据温度、降水量、海拔高度等环境条件的变化而划分,每个自然带内存在着独特的植被和动物群落。

2.2 分异规律的观察与描述在不同自然带中,我们可以观察到生物多样性和生态系统结构都存在差异。

例如,在高山区域,随着海拔的增加,植被逐渐由森林向草甸、灌木丛和裸岩过渡;在沿海地区,受海洋气候影响,植被类型也会发生变化。

这种分异规律对于理解生物适应性和地理格局具有重要意义。

2.3 影响自然带分异的因素自然带分异受到多种因素的共同作用。

其中包括天气条件与气候因素、生物适应与生态环境以及地理条件与地形影响。

自然带分异规律

自然带从赤道到两极的地域分异规律是纬度地带性,分异的基础是水分,原因是随着纬度的增加,从赤道到两极太阳辐射越来越少,热量降低,自然带由低纬向高纬呈现热带、温带、亚寒带、苔原带、冰原带的分布。

自然带通常指主要受地带性分异因素影响,在地表大致沿纬线方向呈带状延伸分布,并具有一定宽度的地带性自然区划单位。

大陆水平自然带是纬度地带性和经度地带性两种规律共同作用的结果。

在前者占优势的地区,自然带沿纬线方向伸展;后者占优势的地区,自然带沿经线方向伸展;两者作用相近的地区,自然带与经纬线交叉。

山地垂直自然带的分布随高度而变化。

自然带的形成主要与地球表面的太阳辐射能在各纬度分布不均有关,在各大陆和大洋都形成一系列自然带。

由于大陆自然带的形成不仅受纬度热力分带的影响,而且受到海陆分布、地势起伏的干扰,所以大陆自然带比大洋表层的自然带复杂得多。