文化生活第二课习题

- 格式:doc

- 大小:50.00 KB

- 文档页数:5

初中历史·人教版·七年级上册——第一单元史前时期:中国境内早期人类与文明的起源第2课原始农耕生活测试时间:20分钟一、选择题1.中国原始农业最初的生产方式是()A.铁犁牛耕B.精耕细作C.刀耕火种D.自然采集2.(2021辽宁抚顺期末)中国是农业大国,农业生产具有悠久的历史。

关于我国原始农业的兴起和发展描述正确的是()①世界上最早的栽培稻、粟和黍均发现于中国②中国农业起源于新石器时代③原始农业为古代文明社会的形成奠定了物质基础④新石器时代的中国先人已经使用铁农具A.①②③④B.①②④C.①②③D.①③④3.(2021山东济宁嘉祥期中)农耕文化和游牧文化相互碰撞和融汇,共同创造了中华文明。

原始社会时期的农耕文化具有以下哪些特征()①掌握了原始农业技术,学会了耕种②普遍使用磨制石器③已经学会建造房屋,开始过上定居生活④学会饲养家畜A.①②③B.①③④C.①②④D.①②③④4.(2021黑龙江齐齐哈尔五县联考期末)除神话传说外,越来越多的考古发现表明,中国是世界上农业的起源中心之一。

其中,长江流域原始农耕的典型代表是()A.河姆渡人B.北京人C.元谋人D.半坡人5.(2021独家原创试题)一方水土养一方人。

距今约七千年,浙江余姚地区这一方水土养育的人是()A.半坡人B.北京人C.山顶洞人D.河姆渡人6.七八千年前的长江流域雨水充沛,气候湿润,虫兽较多,深深影响着农耕时代的农耕文化。

下列图片中最贴合此地原始农耕时代人类定居情况的是()A.洞穴B.干栏式房屋C.半地穴式房屋D.窑洞7.(2021江苏南京期末)下列图片中的内容能够证明半坡居民比北京人进步的是()A.打制石器B.稻谷遗存C.人面鱼纹彩陶盆D骨耜8.“读懂中国,必须先读懂中国传统文化,读懂中国传统文化必须先触摸中国的彩陶。

”据考古发现,较早制作彩陶的远古居民是()A.元谋人B.北京人C.河姆渡居民D.半坡居民9.某班同学进行主题研究,根据提供的三个关键词可以判断,横线上应填入()A.山顶洞人B.半坡人C.河姆渡人D.良渚人二、非选择题10.古为今用:人与自然的和谐统一是人类发展的追求之一。

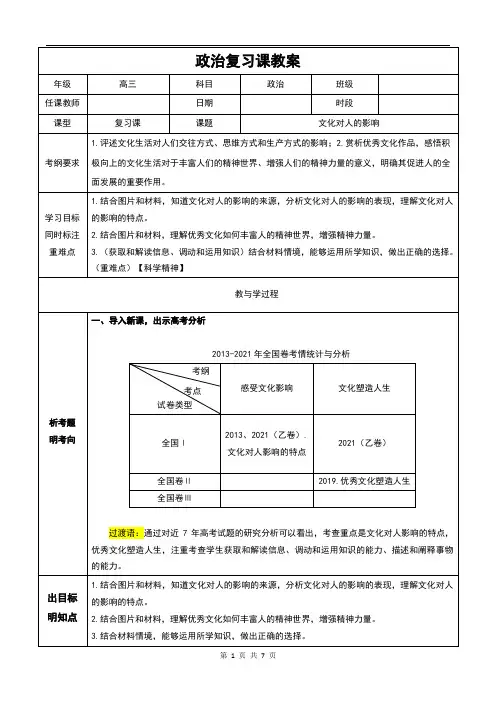

第二课文化对人的影响课时:2课时课型:复习课审核:高三备课组班级组别姓名学号一、学习目标:1、再认文化对人的影响的来源,观察文化对人的影响的表现。

2、分析文化对人潜移默化的影响;懂得文化影响需要自觉学习和主动感悟。

3、总结文化对人深远持久的影响;体察世界观、人生观、价值观与人们文化素养的关系。

4、举例说明积极向上的文化生活能够丰富人的精神世界;了解培养健全人格的重要途径。

5、举例说明积极向上的文化生活能够增强人的精神力量。

6、举例说明积极向上的文化生活能够促进人的全面发展。

二、重点与难点:1、文化对人影响的表现和特点。

2、优秀文化对人的作用三、知识清单1、文化对人的影响来源于哪些方面?2、文化对人的影响有哪些表现?3、文化对人的影响有何特点?4、概括优秀文化对塑造人生的作用。

四、判断正误,并予以解释说明。

1、人只要处于一个特定良好的文化环境中,就一定能形成良好的文化素养。

()说明:2、世界观、人生观和价值观对人的发展发挥着深远持久的正确引导。

()说明:3、每个人所具有的文化素养,不是天生的,而是后天自发形成的。

()说明:4、文化是个人成长的催化剂。

()说明:五、巩固练习1、[2013高考,广东卷]2013年3月,广东某市的读书月活动提出,文化强市从阅读开始。

建设文化强市过程中,读书的意义不可替代。

强调读书的文化意义,是因为()①文化在人民大众的生活中占据主导地位②先进文化是文化和社会发展的根本动力③文化为社会发展提供精神动力和智力支持④文化影响人的实践、认识活动和思维方式A.①②B.①④C.②③D.③④2、[2013高考,江苏卷]某著名大学校长认为,一所大学所能给予学生最宝贵的东西是心灵。

精神家园里没有了心灵,人就不可能去思考自己生命的意义和价值,也就不可能对他人、对社会有真正的情感和责任。

这是因为()A.文化能够增强人的精神力量B.思想道德修养和科学文化修养相互促进C.文化对人的影响是潜移默化的D.世界观、人生观和价值观是文化素养的核心3、(2013广东揭阳一模)30.“开展全民阅读活动。

第2课原始的农耕生活练习题基础达标一、填空题1.距今约年的河姆渡原始居民,生动地展现了我国流域原始农耕的图景,他们已使用磨制石器,用耕地,种植,住着房子,过着定居生活。

他们已挖掘,饲养家畜,会制造,还能制造简单玉器和原始。

2.在陕西西安附近半坡村,发现了距今约年的原始农耕村落遗址。

半坡原始居民普遍使用磨制石器,用耒耜耕地,收割庄稼,主要粮食是。

他们居住在房子里,能制造色彩艳丽的,上有刻画。

半坡原始居民已会纺线、、。

3.距今约年的山东大汶口居民,农耕经济有更大发展,农具有磨制、等。

二、选择题1.河姆渡原始居民和半坡原始居民生活的共同点是()A.以原始农业为主B.以饲养家畜、家禽为主C.以采集、狩猎为主D.以原始农业生产为主的多种经济生活2.使河姆渡、半坡原始居民过着定居生活的主要原因是()A.学会建造房屋B.掘井饮水方便C.原始农耕经济的发展D.自然环境的变化3.下列现象不符合史实的是()A.北京人使用天然火B.半坡人使用耒耜耕地C.山顶洞人使用骨针缝制衣服D.河姆渡人使用弓箭打猎4.对半坡人和河姆渡人而言,最不可能发生的是()A.尝试着培育野生猪、野生狗尾草,使之成为自己的主食——粟和稻B.发明了弓箭狩猎,并将吃不完的野兽饲养起来C.会建造房屋,过着定居生活D.广泛种植棉花,穿棉布衣服5.促使原始居民过定居生活的主要原因是()A.自然环境的变化B.氏族公社的形成C.原始农业的发展D.学会建造房屋能力提升1.反映我国长江流域农耕生活的文化遗址是()A.半坡遗址B.河姆渡遗址C.大汉口遗址D.山顶洞人遗址2.右边图示的文物是在什么地方出土的()A.山顶洞人遗址B.北京人遗址C.元谋人遗址D.河姆渡人遗址3.很多同学爱吃米饭,你可曾想到稻米在我国有着源远流长的种植史。

请你运用所学的历史知识判断,下列哪个地方的先民最早可以品尝到香喷喷的米饭()A.北京周口店B.陕西半坡村C.山东大汉口D.浙江河姆渡4.假如你生活在半坡原始居民时代,在猎获一头野猪后,要把猪腿剁下,你所使用的工具是()A.打制石器B.磨制石器C.青铜剑D.铁斧5.半坡原始居民生产的陶器主要是()A.彩陶B.黑陶C.白陶D.红陶6.(2007年,山东模拟)原始社会时期,我国形成南稻北粟的农业布局的主要原因是()A. 自然条件的差异B.人们不同的生活习惯C.北方人喜好吃粟,南方人喜好吃稻D.北方不产稻,南方不产粟1.考古发掘的遗址实物是研究历史的第一手资料。

第2课《周庄水韵》1教学目标【教学目标】1、有感情地朗读课文,学习作者抓住景物特点来描写自然景物。

2、品味优美的语言,领悟水乡周庄的古镇古韵,增强学生保护古典景观的意识。

2学情分析【学情分析】九年级的学生,语文阅读的基本方法已经初步掌握,但是通过对暑期现代文阅读作业完成情况的分析,发现学生在语文学习上差异较大,有些学生的学习兴趣与学习基础之间形成鲜明的反差,调动他们的阅读兴趣和表现力就至关重要。

本文是一篇散文,语言清新优美,字里行间充满了诗情画意。

指导学生在阅读的过程中,诵读与积累,感受与体验、领悟周庄水韵的语言魅力是我本课的关键。

为了能使学生对周庄有更加直观、清晰而又深刻的印象,我从“水韵”入手,实施以下教法:一、充分运用多媒体展示周庄的美景,再由此迁移到文字上的周庄。

二、设置情境,按照“初识周庄——走近周庄——身在周庄——品味周庄——畅想周庄”这几个环节来感知周庄的自然之韵和人文之韵。

三、引领学生走出课本,联系实际,将人文价值的评价迁移到保护古典景观的意识上来。

3重点难点【教学重点及难点】重点:品味清新优美的语言,品味周庄的水韵。

难点:感知水乡周庄的自然之韵和人文之韵。

4教学过程4.1第一学时4.1.1教学活动活动1【导入】周庄水韵初识周庄1、陈逸飞的油画《故乡的回忆——双桥》导入2、观察屏幕上的照片,请学生说说照片里出现的景物。

活动2【讲授】周庄水韵走进周庄1、周庄给“我”印象最深的是什么?在文中找出这句话。

2、文中写了作者三次游周庄的情景及感受,共描绘了周庄的哪几幅水韵图画?活动3【活动】周庄水韵身在周庄以导游的身份领着学生三次畅游周庄,让学生初步感受周庄的水韵。

活动4【练习】周庄水韵品味周庄究竟周庄的哪一处风景让你心动了呢?请你设身处地站在那个点上,动情地、出声地朗读课文,并谈谈你瞬间的感受……——找出优美语句。

朗读。

品味。

活动5【测试】周庄水韵畅想周庄情景迁移:你希望周庄的未来是什么样呢?1、古朴典雅、小桥流水、青瓦白墙……2、高楼大厦、道路宽阔、水迹罕见……3、古典与时尚相结合……活动6【作业】周庄水韵同为古镇,浦江也有着自己的古韵新风。

2、说和做习题(含答案)一、注音锲()而不舍群蚁排衙()迭()起赫()然迥()乎不同潜()心贯注气冲斗()牛慷()慨()淋漓秩()序卓越()二、补充词语字形并解释()而不舍:比喻有恒心、有毅力。

()()穷年:辛辛苦苦的一年到头这样做。

群蚁排():文中指整齐的排列着。

()乎不同:形容差别很大,完全不一样。

慷慨淋漓:形容情绪、语调十分激动,说法十分畅快。

目不()园:眼睛从不暗中看一看家里的园圃,即专心致志。

()心贯注:用心专注而深刻,全部精力都放在上面。

三、填空1、闻一多先生是我国著名的诗人、学者、民主战士,本文作者是臧克家。

2、课文是从学者的方面和革命家的方面两个角度来写闻一多的说和做,其特点分别:做了再说,做了也不说和说了就做。

综合这两个点,闻一多是一个怎样的人(用原文回答):口的巨人,行的高标四、理解课文1、作为学者和革命家的闻一多具有哪些崇高的品格:治学严谨、爱国,言行一致,无私无畏,勇于献身等2、课文的两个部分之间说哪些话过渡的?说说这些话是怎样起到过渡作用。

过渡句:(1)“做了再,做了不说这仅是闻一多先生的一个方面,作为学者的方面。

”(2)“闻一多先生还有另外一个方面,作为革命家的方面。

”第一句承上,第二句启下,“仅是”“还有”“另外”这些词语使上下文衔接更为紧密,起到了很好的过渡作用。

3、“人家说了再做,我是做了再说。

” “人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。

” 课文开头引用闻一多先生这两句话起什么作用?引用闻一多的原话,开门见山,领起全段,突出强调表现闻一多“做”的特点——“做了再说,做了不说”。

引起悬念,吸引读者兴趣,又点明主旨。

4、“诗兴不作而研究志趣正浓”是什么意思?“诗兴不作”是文言说法,就是写诗的兴致减少了。

20年代,闻一多写了许多爱国诗篇。

从20年代末起,转入对我国古典文化的深入研究。

5、“他正向古代典籍钻探”一句,为什么不用“研究”而用“钻探”?本来是叙述语言,讲闻一多正在研究古代典籍,但作者不用“研究”一词,而精心选用了“钻探”,这是比喻,更形象生动地表现了闻一多先生的刻苦钻研精神。

思想政治必修3 文化生活第二课文化对人的影响1.来源:文化对人的影响,来自于特定的文化环境,来自于各种形式的文化活动。

2.表现:(1)影响人们的交往行为和交往方式。

(2)文化影响人们的实践活动,认识活动和思维方式。

3.文化对人影响的特点:(1)潜移默化的影响。

(2)深远持久的影响。

4.参加健康积极向上的文化活动的意义:能够使人获得一定的专业知识,增强劳动技能,而且能够使人得到精神上的愉悦,情操上的陶冶,提高人的审美水平,思想道德素养。

这些文化影响即使是通过潜移默化的方式发生的,也不都是被人们消极被动的。

人们接受健康向上的文化影响,往往是自觉学习,主动接受文化熏陶的过程。

5.文化素养的核心和标志:世界观,人生观,价值观。

6.文化塑造人生(1)优秀文化丰富人的精神世界。

(2)增强人的精神力量。

(原因:优秀文化作品总能以其特有的感染力和感召力,使人深受震撼,力量倍增,成为照亮人们心灵的火炬,引领人们前进的旗帜。

)(3)促进人的全面发展。

7.培养健全人格的途径:积极参加健康有益的文化活动,不断丰富自身的精神世界。

是培养健全人格的途径。

8.中国特色社会主义文化的作用:开阔了人们的视野,促进了思想解放和观念更新,人们的自立意识,竞争意识,效率意识,和民主法制意识大大增强。

爱国主义,集体主义,社会主义思想,科学文明,开拓进取,健康向上的思想观念和道德风尚,成为我国人民精神世界的主流。

9.社会发展与人的发展的关系:相互结合,相互促进。

(表现:人越全面发展,社会的物质文化财富就会创造的越多,人们的生活就越能得到改善,而物质文化条件越充分,又越能促进人的全面发展;社会生产力和经济文化的发展是逐步提高,永无休止的历史过程,人的发展也是逐步提高,永无休止的过程。

制作人:闫天琦。

文化生活课时检测第二课文化对人的影响时间:45分钟分值:100分一、选择题(每小题4分,共72分)1.文化是人创造的,文化又影响着每一个人。

文化对人的影响,来自于( )①我们祖先创造的精美文化产品②特定的文化环境③各种形式的文化活动④我们对于文化的领悟能力A.①②B.②③ C.③④ D.①④2.英国人认为人应该随时保持绅士作风,所以与人讲话时总会刻意保留一段距离,而阿拉伯人认为朋友之间应亲密无间,所以与朋友在一起时总不由自主地靠近朋友。

这说明了( )A.文化影响人们的社会活动 B.文化影响人们的交往方式C.文化影响人们的实践活动 D.文化影响人们的思维方式3.漫画《招聘》主要反映了( )A.文化对人的影响具有潜移默化的特点B.文化影响人们在实践活动中的行为选择C.人们的精神活动离不开物质载体D.文化对人的影响来自于特定的文化环境,来自于各种形式的文化活动4.公益广告是社区文化一道亮丽的风景线,这些随处可见的广告悄然给社区居民的言行带来了可喜的变化。

从文化生活的角度看,“随处可见的广告悄然给社区居民的言行带来了可喜的变化”表明( )A.文化能够在改造世界的过程中转化为物质力量B.文化对人的影响来自于特定的文化环境C.文化对人的影响是无形的、强制的D.文化对人的影响是深远的、持久的5.漫步华盛顿唐人街,在华人开的餐馆里,经常会见到“生意兴隆通四海,财源茂盛达三江”的对联。

这说明( )A.文化习俗对人的影响是深远持久的B.文化对人的影响是潜移默化的C.是为了吸引华人做生意D.是一种经济现象6.近年来,我国许多地方的村民走进文化广场,无形中精神上得到了愉悦,修养水平得到了提高。

人们不禁称赞,文化广场真是好去处。

这说明( ) A.文化影响人们的交往方式 B.文化影响人们的思维方式C.文化影响人们的生产方式 D.文化对人有潜移默化的影响7.在5000多年的历史发展中,中华民族创造了辉煌灿烂的中华文化,其中的许多思想和精神至今仍然熠熠生辉,影响着一代又一代的中华儿女。

文化生活第二课习题班级姓名座号一.选择题2008年9月29日,北京奥运会、残奥会总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行,胡锦涛同志在大会上发表重要讲话。

他指出,在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的征程上,我们要大力弘扬北京奥运会、残奥会培育的崇高精神,使之成为推动我国各项事业发展的强大精神动力。

回答1—2题。

1.之所以要大力弘扬北京奥运会、残奥会培育的崇高精神,是因为()①优秀文化能够促进社会的发展②优秀文化能够丰富人的精神世界③优秀文化能够增强人的精神力量④优秀文化能够促进人的全面发展A.①B.①②C.①②③D.①②③④2.在奥运精神的激荡之下,并不是人人都受到相同的影响,这是因为()A.文化影响人是深远持久的B.文化影响人是潜移默化的C.文化影响人是主动感悟的D.文化影响人是形式各异的3.中宣部、财政部、文化部、国家文物局2008年初联合下发通知指出,全国各级文化文物部门归口管理的公共博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地,将全部免费开放。

实行免费开放,从文化生活角度讲,主要是因为( )A、文化对人的影响是潜移默化的B、人们从事文化活动能得到精神的愉悦C、文化对人的影响来自于特定的文化环境和文化活动D、发展公益性文化事业是保障人民基本权益的有效途径4.某中学在校园文化建设中坚持“让墙壁说话、让小草育人”理念。

这体现了( ) A.自然环境影响文化环境B.文化环境以自然环境为载体C.文化对人的影响有深远持久的特点D.文化对人的影响有潜移默化的特点5.2008年“五一”前夕,青海省民俗博物馆正式开业。

民俗展馆设有藏族、土族、撒拉族、蒙古族等展厅,游客可直观地感受到不同民族的文化、家居生活。

这反映了()A.我国幅员辽阔,各地自然条件干差万别B.我国各民族文化保持着各自的特色C.各民族文化相互交流、相互借鉴D.各地区的文化不可能存在共性6.创造优秀的精神文化产品是理论出版和文艺工作者的重要任务,使全体人民始终保持昂扬向上的精神状态是精神产品生产的主要目的。

这说明A.文化对人具有潜移默化的影响B.文化是人们在社会实践中创造和发展的C.文化是一种社会精神力量D.人创造了文化,文化也在塑造着人7.“徜徉于山林泉石之间,而尘心渐息;夷犹予诗书图画之内,而俗气潜消。

”这告诉我们()A.要积极参加各种文化活动B.文化对人的影响是潜移默化的C.文化活动使人高雅D.文化能够促进人的全面发展8.季羡林先生对看望他的温家宝总理说:“我们讲和谐,不仅要人与人和谐,人与自然和谐,还要人内心和谐。

”培育和谐文化,才能实现人内心的和谐。

这说明()A.文化具有培育和塑造人的功能B.文化与经济、政治相互交融C.文化是推动社会发展的精神力量D.文化影响人们的交往方式和交往行为9.《人民日报》每天以固定的版面,中央电视台每天以固定的时段播放《永远的丰碑》,众多的媒体努力为人们营造一个健康向上的文化氛围。

从文化生活的角度看,这是因为()①文化是人所创造、为人所特有的②文化对人的影响来自于特定的文化环境和各种形式的文化活动③报纸和电视是人们文化生活的物质载体④文化对人的影响,具有潜移默化的特点A.①②B.①③C.③④D.②④10.2008年9月1日,新学期开学第一天,全国中小学生迎来史上最牛的一节课:以“知识守护生命”为主题的安全公益课《开学第一课》,通过对学生进行“避险自救”知识教育,教学生掌握避灾的常识和技巧,真正“用知识守护生命”。

对此下列认识中正确的是A.人们的精神活动离不开物质活动B.优秀文化是引领人们前进的旗帜C.参加健康有益的文化活动,能够使人获得一定的专业知识和技能D.优秀文化能够增强人的精神力量为纪念中国伟大的先贤孔子诞辰2559年,2008祭孔大典于9月28日在孔子故里山东曲阜市举行,这是自2004年曲阜公祭孔子以来,第五次祭祀孔子。

回答11—12题。

11.由孔子创立的儒家文化,在漫长的岁月中经过历代思想家、哲学家、政治家的阐发与完善,逐渐积淀成为中华民族的精神、性格和气质中不可替代的文化传统,并且深深地融汇于全球华人的精神血脉之中。

这说明()A.文化影响具有潜移默化的特点B.文化影响人们的实践活动、认识活动和思维方式C.文化影响具有深远持久的特点D.文化对人具有积极主动的影响12.在2008年第29届夏季奥运会上,由国际孔子文化节组委会、国际儒学联合会、北京奥运会合作网站央视国际等机构,共同推出了“国人不可不知的五句《论语》经典”作为奥运会的迎宾语,这是因为()A.文化影响人们的交往行为和方式 B.文化能够增强人的精神力量C.文化和政治相互交融D.文化决定人生2008年8月4日,中国国民党主席吴伯雄赴祖籍闽西谒祖,参观列入世界遗产的客家土楼。

这次行程掀起了“客家祖地”寻根谒祖游土楼的新高潮,带动客家文化升温。

据此回答13—14题13、上述材料表明()A、政治与经济相互交融B、文化与政治、经济相互影响、相互交融C、文化是政治、经济的反映D、文化已成为一个国家综合国力的重要标志14、吴伯雄在家乡用客家话向乡亲们问好,乡音不改。

“乡音不改”表明文化对人的影响()A、深远持久B、博大精深C、永不变化D、潜移默化15、抗战初期,毛泽东所著的《论持久战》,极大地鼓舞了全国人民抗战的决心和信心,为中国人民最终夺取抗战胜利起到了巨大的指导作用。

这说明()A、文化作为精神力量决定着社会的发展B、文化作为精神力量对社会的发展具有深刻影响C、文化作为精神力量对社会发展具有促进作用D、文化作为精神力量是物质力量的反映16、近几年,世界各地出现的“汉语热”折射出中国经济持续增长的巨大潜力。

这个观点肯定了()A、经济发展是文化发展的基础B、文化与政治相互交融C、文化是一种精神力量D、文化教育对经济具有重大影响17、之所以要对青少年进行传统美德教育、诚实信用教育,是因为()①文化和经济、政治相互影响②先进文化能够为经济的发展提供精神动力和智力支持③文化影响人们的交往行为和方式④文化塑造人生⑤文化影响是消极的A、①②⑤B、②④⑤C、③④⑤D、①②③④18、《黄河大合唱》自诞生以来,始终鼓舞着中国人民团结一致战胜一切困难。

这表明A、文化作品以其特有的感染力和感召力,使人深受震撼,力量倍增B、文化作品是照亮人们心灵的火炬、引领人们前进的旗帜C、文化作品对人的影响是积极的D、优秀的文化作品总以其特有的的感染力和感召力,使人深受震撼,力量倍增19、在人们的思想观念、价值取向发生重大变化的情况下,我们必须坚持集体主义的价值取向,反对拜金主义、享乐主义的价值取向。

这是因为()A、不同的文化对社会发展所起的作用不同B、文化是经济和社会发展的基础C、在社会主义市场经济条件下,我们的价值取向应当多元化D、价值取向正确与否决定着社会的发展进程20、要加强公益性文化场馆和青少年专门活动场所的建设,开展生动的青少年红色旅游实践活动,让青少年在革命传统和爱国主义情景教育中健康成长。

上述材料主要表明()A、文化对人的影响来自于特定的文化环境和各种形式的文化活动B、不同的地区、民族有不同的文化C、文化对人的影响有相对的稳定性D、文化对人的影响是深远持久的21、之所以要加强公益性文化场馆建设和开展红色旅游实践活动,是因为( )A、文化现象无处不在B、某些纯粹“自然”的东西也是文化C、文化场馆建得越多,人的文化素养就会越高D、精神产品离不开物质载体,文化在社会实践和生活中传承发展22、每当中华民族处于重大困难的当头,中华文化的力量就会突显出来。

在外寇入侵时中华民族就会团结一致,用血肉筑起新的长城。

在遭受巨大洪涝灾害或“非典”时,中华民族就会“万众一心,众志成城”,并最终夺取胜利。

这表明()A、文化是人所创造的B、文化是社会实践的产物C、文化力量决定综合国力D、文化力量深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中,成为综合国力的重要标志。

二.非选择题23、材料一秦俑被以掘以后,吸引了四面八方的观众。

美术家来了,他们庆幸秦俑的发现填补了秦代美术史的空白;将军们来了,他们笑看吴钩,说秦俑的发现为研究中国古代兵法、兵器和军阵,提供了真实的资料和场景;冶金家来了,他们手握秦剑,感叹中国古代冶金术的高超。

材料二人们的实践活动都是在一定的思想认识指导下进行的。

在这些活动中,人们首先要判断它是否有价值,没有价值的事人们是不会干的。

⑴材料一中,美术家、将军、冶金家的看法是否正确?面对发现,秦俑的发现,三者看法各不相同,从文化的角度看,这说明了什么?⑵从文化的角度看,材料二说明了什么道理?⑶世界观、人生观和价值观对于人们的实践活动、认识活动和思维方式有何影响?24、有人认为,文化对人的影响是潜移默化、无法选择的。

请对这种观点进行评析。

文化生活第二课习题1—6 DCCDBD 7—12 BADCCA 13—18 BABADD19—22 AADD23、⑴说明文化影响人们的认识活动和思维方式,不同的知识素养会影响人们认识事物的角度以及认识的深度和广度。

⑵说明文化影响人们的实践活动。

不同的价值观影响人们在实践中目标的确定和行为的选择。

⑶世界观、人生观、价值观是人们文化素质的核心和标志。

世界观、人生观、价值观一经形成,就具有确定的方向性,对人的综合素质和终身发展产生深远持久的影响。

24、.⑴文化对人的影响具有潜移默化的特点,一般不是有形的、强制的。

题中观点认为文化具有潜移默化的特点,是正确的。

⑵人有主观能动性。

人们接受文化潜移默化的影响不都是消极被动、无目的地接受的。

人们接受健康向上的文化影响,往往是自觉学习、主动感悟文化熏陶的过程。

认为文化对人的影响是无法选择,是错误的。

⑶人们应当提高识别先进与落后、腐朽文化的能力,自觉参加健康向上的文化活动,抵制落后和腐朽文化的侵蚀。