荧光光谱分析实验讲义

- 格式:pdf

- 大小:137.82 KB

- 文档页数:4

实验二 X 射线荧光光谱分析实验一、目的要求1.了解X 射线荧光光谱仪的基本构造、原理和方法。

2.掌握X 射线荧光光谱分析粉末压片制样方法。

3.学会利用X 射线荧光光光谱仪对样品进行元素定性分析,及定量分析过程。

二、基本原理1.X 射线光谱仪的结构及原理X 射线荧光光谱仪是用X 光或其他激发源照射待分析样品,样品中的元素之内层电子被击出后,造成核外电子的跃迁,在被激发的电子返回基态的时候,会放射出特征 X 光;不同的元素会放射出各自的特征 X 光,具有不同的能量或波长特性。

探测系统接受这些 X 光,仪器软件系统将其转为对应的信号。

X 射线荧光光谱仪主要由三达系统组成:X 射线激发源系统、分光光度计系统和测量记录系统。

XRF 的激发源采是X 射线,其产生的原理和方式与XRD 相同,分光光度计的作用是将一多波长的X 射线束分离成若干单一波长X 射线束,分光光度计的色散方式有两种,即波长色散法和能量色散法。

2.X 射线荧光光谱分析的原理元素产生X 射线荧光光谱的机理与X 射线管产生特征X 射线的机理相同。

当具有足够能量的X 射线光子透射到样品上时会逐出原子中某一部分壳外层电子,把它激发到能级较高的未被电子填满的外部壳层上或击出原子之外而使原子电离。

这时,该原子中的内部壳层上出现了空位,且由于原子吸收了一定的能量而处于不稳定的状态。

随后外部壳层的电子会跃迁至内部壳层上的空位上,并使整个原子体系的能量降到最低的常态。

根据玻尔理论,在原子中发生这种跃迁时,多余的能量将以一定波长或能量的谱线的方式辐射出来。

这种谱线即所谓的特征谱线。

谱线的波长或能量取决于电子始态(n1)和终态能级(n2)之间的能量差: 212121n -n n n n -n E E -E ∆==λh对于特定的元素,激发后产生荧光X 射线的能量一定,即波长一定。

测定试样中各元素在被激发后产生特征X 射线的能量便可确定试样中存在何种元素,即为X射线荧光光谱定性分析。

第十七章荧光光谱分析某些物质经一定波长光照射(或者吸收电磁辐射)后会受到激发,被激发的分子或者原子从激发态返回到基态(去激发)时,会发射出波长比入射光长的不同强度的光,而当照射(或者辐射)停止后,发射光也随即消失,这种再发射的光被称为荧光。

荧光现象是由一名叫N. Monardes的西班牙医生和植物学家在1575年第一次发现并记录。

后来科研人员陆续发现一些发荧光的材料和溶液,到19世纪末,人们已经知道了600种以上的能发荧光的化合物。

这期间,科研人员逐步认识到从激发态回跳到基态的发射光的波长比吸收的或者入射的光波长稍长。

20世纪以来,荧光现象得到较为广泛的研究,例如共振荧光和增感荧光的发现,荧光的定量分析、荧光产率的测定,以及荧光寿命的直接测定等[1-5]。

荧光分析方法的发展与仪器设备的应用发展密切相关。

第一台光电荧光计出现在1928年,当时的仪器灵敏度有限。

直到1939年光电倍增管的出现,仪器灵敏度和分辨率得到大幅增加,该发明也对分析和测试性能更高的单色仪的发展起到了至关重要的作用。

后来,经过仪器的不断更新和发展,1952年出现了商用的校正光谱仪器[3-5]。

荧光光谱分析既可以进行定性检测也可定量测定,同时还能够作为一种先进分析技术研究体系的物化性质及其变化情况。

什么样的物质能够发荧光呢?通常具有刚性平面结构和大共轭体系的化合物具有能发射荧光的内在本质,这样的物质被称为荧光化合物。

人们利用荧光化合物可以进行如下的科学研究:1)利用研究体系自身含有荧光团而具有的内源荧光,通过检测其荧光特性参数的变化,对该体系的某些性质加以研究;2)如果研究体系本身不含有荧光团,即不具有内源荧光,或者所含的内源荧光较弱,我们就可以通过外加荧光化合物作为荧光探针,通过测量荧光探针的特性变化来间接地对该体系进行研究。

例如,可以将对极性敏感的荧光探针加入到待测体系中,通过对荧光探针的荧光性质的检测,或通过其荧光特性的变化来测试体系的极性变化。

荧光光谱分析一、实验目的1、了解荧光光谱的基本原理;2、熟悉荧光光谱仪的基本原理和操作规程;3、了解荧光光谱的基本分析方法。

二、荧光光谱原理分子吸收辐射后,使其价电子处于不稳定的激发态,随后以光的形式辐射出能量、这称为“光致发光”。

在二次发光的发射过程中,最常见的两种光致发光是分子荧光(fluorescence)和分子磷光(phosphorescence)。

由测量分子荧光和磷光强度而建立起来的定量分析法称为分子荧光分析法和分子磷光分析法。

在化学反应过程中,分子吸收反应释放出的化学能产生激发态物质,这种激发态物质发出的光辐射称为化学发光(chemiluminescence)。

根据化学发光强度或发光总量来确定物质组分含量的分析方法称为化学发光分析法。

化学发光分析、分子荧光分析和磷光分析统称为分子发光分析法。

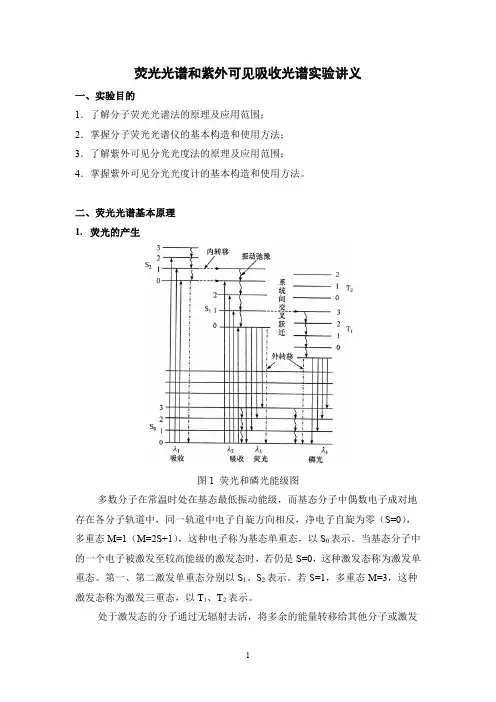

2.1、荧光及磷光的产生原理含有孤对电子n和π轨道的分子,吸收光能后产生ππ* 和nπ* 电子跃迁。

在通常情况下,基态分子的电子自旋是配对的,净自旋S=0,光谱项的多重性2S+1=l,这种状态称为单重态。

电子激发态的多重性也是2S+1。

若有一个电子激发至高能轨道时,当S=0, 此时分子所处的状态就称为激发单重态;若—个电子激发至高能轨道,但S=1时,即2S+l=3,这种状态的分子就处于激发三重态。

假若分子中含有奇数电子,则S=1/2时,分子处于二重态。

在图11-1电子激发能级图中,处于激发态的分子可以有多种辐射形式去激发而回到基态。

首先由于与同类分子或其它分子碰撞,损失一部分能量,产生无辐射跃迁。

然后,若能态的多重性不变(激发单重态向基态单重态跃迁)所产生的辐射称为荧光。

而能态的多重性改变(激发三重态向基态单重态跃迁)时产生的辐射称为磷光。

由图11-1可知,吸收光谱的能级高于荧光光谱能级,荧光光谱能级又高于磷光光谱能级。

所以,荧光波长较磷光短;荧光的寿命约为10-9~10-6s, 而磷光的寿命约为10-3~10s; 一般荧光在常温下即可以发射,但磷光必须在极低的温度下(液氮,-196oC)才可以发射。

实验报告内容一、实验目的1.了解X射线荧光光谱仪的结构和工作原理;2.掌握X射线荧光分析法用于物质成分分析方法和步骤;3.用X荧光分析方法确定样品中的主要成分。

二、实验原理利用初级X射线光子或其他微观离子激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线)而进行物质成分分析和化学态研究的方法。

按激发、色散和探测方法的不同,分为X射线光谱法(波长色散)和X射线能谱法(能量色散)。

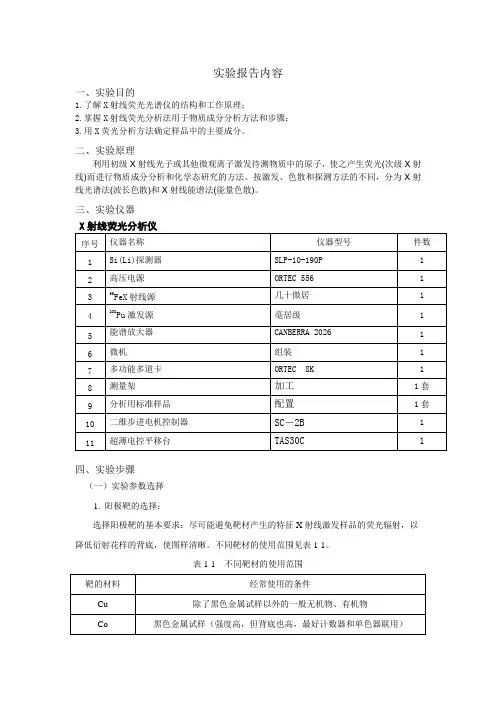

三、实验仪器X射线荧光分析仪四、实验步骤(一)实验参数选择1. 阳极靶的选择:选择阳极靶的基本要求:尽可能避免靶材产生的特征X射线激发样品的荧光辐射,以降低衍射花样的背底,使图样清晰。

不同靶材的使用范围见表1-1。

表1-1 不同靶材的使用范围必须根据试样所含元素的种类来选择最适宜的特征X射线波长(靶)。

当X射线的波长稍短于试样成分元素的吸收限时,试样强烈地吸收X射线,并激发产生成分元素的荧光X 射线,背底增高。

其结果是峰背比(信噪比)P/B低(P为峰强度,B为背底强度),衍射图谱难以分清。

X射线衍射所能测定的d值范围,取决于所使用的特征X射线的波长。

X射线衍射所需测定的d值范围大都在1nm至0.1nm之间。

为了使这一范围内的衍射峰易于分离而被检测,需要选择合适波长的特征X射线。

详见表1-2。

一般测试使用铜靶,但因X射线的波长与试样的吸收有关,可根据试样物质的种类分别选用Co、Fe,或Cr靶。

此外还可选用钼靶,这是由于钼靶的特征X射线波长较短,穿透能力强,如果希望在低角处得到高指数晶面衍射峰,或为了减少吸收的影响等,均可选用钼靶。

表1-2 不同靶材的特征X射线波长2. 管电压和管电流的选择工作电压设定为3~5倍的靶材临界激发电压。

选择管电流时功率不能超过X射线管额定功率,较低的管电流可以延长X射线管的寿命。

X射线管经常使用的负荷(管压和管流的乘积)选为最大允许负荷的80%左右。

但是,当管压超过激发电压5倍以上时,强度的增加率将下降。

实验荧光光谱分析一、实验目的与要求:1. 了解荧光分光光度计的构造和各组成部分的作用;2. 掌握荧光分光光度计的工作原理;3. 掌握激发光谱、发射光谱及余辉衰减曲线的测试方法。

二、基本概念1. 发射光谱是指发光的能量按波长或频率的分布。

通常实验测量的是发光的相对能量。

发射光谱中,横坐标为波长(或频率),纵坐标为发光相对强度。

发射光谱常分为带谱和线谱,有时也会出现既有带谱、又有线谱的情况。

2. 激发光谱是指发光的某一谱线或谱带的强度随激发光波长(或频率)变化的曲线。

横坐标为激发光波长,纵坐标为发光相对强度。

激发光谱反映不同波长的光激发材料产生发光的效果。

即表示发光的某一谱线或谱带可以被什么波长的光激发、激发的本领是高还是低;也表示用不同波长的光激发材料时,使材料发出某一波长光的效率。

3. 余辉衰减曲线是指激发停止后发光强度随时间变化的曲线。

横坐标为时间,纵坐标为发光强度(或相对发光强度)。

三、测试仪器激发光谱、发射光谱及余辉衰减曲线的测试采用日本岛津RF-5301PC型荧光分光光度计。

从150W氙灯光源发出的紫外和可见光经过激发单色器分光后,再经分束器照到样品表面,样品受到该激发光照射后发出的荧光经发射单色器分光,再经荧光端光电倍增管倍增后由探测器接收。

另有一个光电倍增管位于监测端,用以倍增激发单色器分出的经分束后的激发光。

光源发出的紫外-可见光或者红外光经过激发单色器分光后,照到荧光池中的被测样品上,样品受到该激发光照射后发出的荧光经发射单色器分光,由光电倍增管转换成相应电信号,再经放大器放大反馈进入A/D转换单元,将模拟电信号转换成相应数字信号,并通过显示器或打印机显示和记录被测样品谱图。

四、样品制备液体试样液体试样应放入专用的液体样品槽中,固定到样品座中。

五、测试过程(一)RF-5301PC荧光分光光度计测试发射、激发光谱及余辉衰减曲线步骤先开机:打开Xe灯开关和主机开关。

开电脑。

双击电脑桌面的“RFPC”程序快捷键进入测试程序,会出现初始化界面,仪器依次检测ROM、RAM、EEPROM激发狭缝、发射狭缝、激发单色器、发射单色器和基线,初始化完成后,进入到测试界面。

荧光光谱实验—稀土发光材料光谱特性的研究在现代技术中,固体发光在光源、显示、光电子学器件和辐射探测器等方面都有广泛的应用。

在物理研究中,发光光谱是研究固体中电子状态、电子跃迁过程以及电子—晶格相互作用等物理问题的一种常用方法。

本实验主要研究固体的荧光光谱。

通过固体粉末材料—稀土发光材料材料荧光光谱的测定,了解固体荧光产生的机理和一些相关的概念,学习荧光光谱仪的结构和工作原理,掌握荧光光谱的测量方法,并对荧光光谱在物质特性分析和生产实际中的应用有初步的了解。

一、实验目的1.了解固体荧光产生的机理和一些相关的概念;2.学习荧光光谱仪的结构和工作原理;3.掌握荧光光谱的测量方法;4.对荧光光谱在物质特性分析和实际中的应用有初步的了解。

二、仪器用具日本岛津RF 5301PC荧光分光光度计,稀土发光材料试样。

三、实验原理1. 有关光谱的基本概念光谱:光的强度随波长(或频率)变化的关系称为光谱。

光谱的分类:按照产生光谱的物质类型的不同,可以分为原子光谱、分子光谱、固体光谱;按照产生光谱的方式不同,可以分为发射光谱、吸收光谱和散射光谱;按照光谱的性质和形状,又可分为线光谱、带光谱和连续光谱;而按照产生光谱的光源类型,可分为常规光谱和激光光谱。

光谱分析法:光与物质相互作用引起光的吸收、发射或散射(反射、透射为均匀物质中的散射)等,这些现象的规律是和物质的组成、含量、原子分子和电子结构及其运动状态有关的。

以测光的吸收、散射和发射等强度与波长的变化关系(光谱)为基础而了解物质特性的方法,称为光谱分析法。

发射光(发光):发光是物体内部将以某种方式吸收的能量转化为光辐射的过程,它区别于热辐射,是一种非平衡辐射;又与反射、散射和韧致辐射等不同,其特点是辐射时间较长,即外界激发停止后,发光可以延续较长时期(10-11s以上),而反射、散射和韧致辐射的辐射期间在10-14下。

荧光:某些物质受到光照射时,除吸收某种波长的光之外还会发射出比原来所吸收光的波长更长的光,这种现象称为光致发光(phot luminescence,PL),所发的光称为荧光。

实验荧光光谱分析

一、实验目的与要求:

1. 了解荧光分光光度计的构造和各组成部分的作用;

2. 掌握荧光分光光度计的工作原理;

3. 掌握激发光谱、发射光谱及余辉衰减曲线的测试方法。

二、基本概念

1. 发射光谱

是指发光的能量按波长或频率的分布。

通常实验测量的是发光的相对能量。

发射光谱中,横坐标为波长(或频率),纵坐标为发光相对强度。

发射光谱常分为带谱和线谱,有时也会出现既有带谱、又有线谱的情况。

2. 激发光谱

是指发光的某一谱线或谱带的强度随激发光波长(或频率)变化的曲线。

横坐标为激发光波长,纵坐标为发光相对强度。

激发光谱反映不同波长的光激发材料产生发光的效果。

即表示发光的某一谱线或谱带可以被什么波长的光激发、激发的本领是高还是低;也表示用不同波长的光激发材料时,使材料发出某一波长光的效率。

3. 余辉衰减曲线

是指激发停止后发光强度随时间变化的曲线。

横坐标为时间,纵坐标为发光强度(或相对发光强度)。

三、测试仪器

激发光谱、发射光谱及余辉衰减曲线的测试采用日本岛津RF-5301PC型荧光分光光度计。

从150W氙灯光源发出的紫外和可见光经过激发单色器分光后,再经分束器照到样品表面,样品受到该激发光照射后发出的荧光经发射单色器分光,再经荧光端光电倍增管倍增后由探测器接收。

另有一个光电倍增管位于监测端,用以倍增激发单色器分出的经分束后的激发光。

光源发出的紫外-可见光或者红外光经过激发单色器分光后,照到荧光池中的被测样品上,样品受到该激发光照射后发出的荧光经发射单色器分光,由光电倍增管转换成相应电信号,再经放大器放大反馈进入A/D转换单元,将模拟电信号转换成相应数字信号,并通过显示器或打印机显示和记录被测样品谱图。

四、样品制备

液体试样

液体试样应放入专用的液体样品槽中,固定到样品座中。

五、测试过程

(一)RF-5301PC荧光分光光度计测试发射、激发光谱及余辉衰减曲线步骤

先开机:打开Xe灯开关和主机开关。

开电脑。

双击电脑桌面的“RFPC”程序快捷键进入测试程序,会出现初始化界面,仪器依次检测ROM、RAM、EEPROM激发狭缝、发射狭缝、激发单色器、发射单色器和基线,初始化完成后,进入到测试界面。

1. 发射光谱的测试

第一步:参数设置。

点击Configure 设置 / Parameter 参数,进行测试参数设置:

(1) 第一行为光谱类型。

选择“Emission”发射光谱

(2) 第二行为激发波长。

输入激发波长

(3) 第三行为发光波长范围。

输入扫描的起始波长和终止波长(对于未知样,也可选择可见光全波段400~760nm)

(4) 第四行为记录范围。

输入纵坐标的最小和最大显示值

(5) 第五行为扫描速度。

由快至慢有6种速度选择

(6) 第七行为狭缝宽度。

可分别选择激发和发射狭缝宽度,对于发光较弱的样品,测试时可以适当增大狭缝宽度。

(7) 第八行为测试灵敏度选框。

(8) 第九行为响应时间选框,由快至慢有9种速度选择

(9) 参数设置完成后,点击“OK”。

第二步:光谱测试。

点击屏幕右下角“Start”按钮,开始发射光谱测试。

测试完成后,屏幕会自动弹出一个保存界面:上栏可输入文件名称,下栏可输入注解,若输入注解,则该注解将会在打印出的报告中显示出来。

输入文件名后,点击“Save”保存。

注意:这种保存只是临时保存,关机后将消失。

永久保存需使用File / Save as,选择存储路径和文件夹,点击“Save As”保存。

保存后的文件,扩展名是“.SPC”,只能用“RF-5301PC”程序打开。

若想将测试结果转换为数据,以利于使用其他软件作图和编辑,需进行数据转换。

第三步:自动寻峰。

对于测试所得的发射光谱,程序能够进行自动寻峰。

步骤是:点击Manipulate 操作/ 选择Peak pick / 鼠标左键点住屏幕下方弹出的窗口,上拉,调整窗口大小,即可读出峰值。

第四步:数据转换。

点击File / Data translation / AscII Export / 则询问转换哪个通道?选择通道后,点击OK,则数据转换过程完成。

转换后的扩展名为“.ASC”的文件自动保存在了C盘 / RFPC 文件夹 / Data 子夹中。

第五步:数据处理。

打开Origin软件,点击工具菜单中的“导入ASC码文件” 快捷键,按照路径寻找我们刚刚转换的扩展名为“.ASC” 的文件,点击“打开”,则数据被导入。

点击屏幕下方的“直线”工具,即可完成作图。

调整横、纵坐标的字号。

输入横、纵坐标名称和单位。

数据处理完成后,可直接复制到Word文件中。

2. 激发光谱的测试

第一步:参数设置。

点击Configure 设置 / Parameter 参数,进行测试参数设置:

(1) 在光谱类型选框中,选择“Excitation”激发光谱,选择后,下面几行选项随之变化。

(2) 第二行为监测的发光波长。

通常,选择发射光谱的峰值位置作为监测波长。

(3) 第三行为激发波长范围。

输入扫描的起始波长和终止波长(通常终止波长应小于发射光谱的短波边,但允许有适量交叉)

(4) 以下“记录范围”、“扫描速度”、“狭缝宽度”、“灵敏度”及“响应时间”的设置,与发射光谱测试时的设置相类似。

(5) 参数设置完成后,点击“OK”。

第二步:光谱测试。

点击屏幕右下角“Start”按钮,开始激发光谱测试。

测试完成后,自动寻峰、数据转换、数据处理的操作与发射光谱相类似。

3. 余辉衰减曲线的测试

第一步:参数设置。

点击“Acquire Mode”,在下拉菜单中选择“Time Course”模式,进行测试参数设置。

其中,参数设置对话框上半部分:激发波长、监测发光波长、狭缝宽度、灵敏度、响应时间及记录范围的设置与发射光谱、激发光谱测试时的设置相类似。

参数设置对话框下半部分:反应时间是指余辉衰减曲线的测试时间,即横坐标的扫描时间段;时间模式可选自动或手动;时间单位默认为秒。

参数设置完成后,点击“OK”。

第二步:余辉衰减曲线测试

点击屏幕右下角“Start”按钮,开始余辉衰减曲线的测试。

测试完成后,

数据转换、数据处理的操作与发射光谱及激发光谱的操作相类似。

六、实验报告要求

(1) 应包括实验目的、实验原理,样品制备方法及测试步骤。

(2) 要求附上测试光谱,注明测试时的具体参数,并对光谱进行简单分析。