荧光光谱分析技术概述

- 格式:doc

- 大小:40.92 KB

- 文档页数:4

荧光分析技术的原理和方法荧光分析技术是一种分析和检测物质的方法,它不仅具有灵敏度高、特异性强等优点,而且还可以使用相对简单、易操作的设备和方法进行分析。

本文将探讨荧光分析技术的原理和方法,以及其在实际应用中的优缺点。

一. 荧光分析技术的原理荧光分析的基本原理是物质吸收能量后,由激发态自发辐射发出荧光。

荧光发射的波长与物质的结构和环境密切相关,因此可以根据荧光发射的波长来分析物质的成分和性质。

二. 荧光分析技术的方法荧光分析技术主要有荧光光谱分析、荧光显微镜、荧光免疫分析等几种。

1. 荧光光谱分析荧光光谱分析是一种利用荧光发射波长来分析物质的方法。

它通过激发样品,测量样品发出的荧光光谱来确定物质的化学成分和性质。

荧光光谱分析在生物医学领域有着非常重要的应用,比如用于检测蛋白质和动物细胞等生物分子。

2. 荧光显微镜荧光显微镜是一种利用荧光物质在显微镜下展现的亮度和颜色来观察样品的方法。

它可以将荧光染料标记在生物样品中,从而实现对生物分子和细胞的可视化。

荧光显微镜已经成为生物医学领域中最重要的观测手段之一,也是生物光学、光子学研究领域的必备工具。

3. 荧光免疫分析荧光免疫分析是一种利用荧光标记的抗体来检测分子的方法。

它通过将荧光标记的抗体与特定的分子结合,在荧光显微镜下观察荧光信号以检测分子。

荧光免疫分析主要用于医学诊断中的分子检测和细胞成像。

三. 荧光分析技术的应用荧光分析技术在许多领域中都有着广泛的应用。

主要涉及到生物医学、环境监测、食品安全检测、工业生产等方面。

1. 生物医学荧光分析在生物医学中的应用较为广泛,包括荧光显微镜观察生物结构、荧光免疫分析检测各种分子等。

2. 环境监测荧光分析技术可以将其应用于环境监测和环境污染控制。

比如用于污染物的快速检测、废水污染的监测、空气污染的监测等。

3. 食品安全检测荧光分析也可以用于食品安全检测,比如寻找食品中有害物质如农药、污染、病原体等。

4. 工业生产荧光分析技术也可以应用于工业生产,如半导体晶片生产、光学元器件制造等。

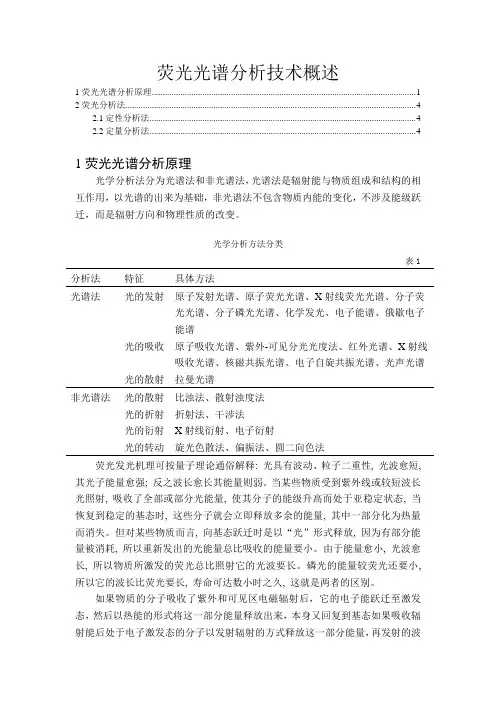

荧光光谱分析技术概述1荧光光谱分析原理 (1)2荧光分析法 (4)2.1定性分析法 (4)2.2定量分析法 (4)1荧光光谱分析原理光学分析法分为光谱法和非光谱法,光谱法是辐射能与物质组成和结构的相互作用,以光谱的出来为基础,非光谱法不包含物质内能的变化,不涉及能级跃迁,而是辐射方向和物理性质的改变。

光学分析方法分类表1分析法特征具体方法光谱法光的发射原子发射光谱、原子荧光光谱、X射线荧光光谱、分子荧光光谱、分子磷光光谱、化学发光、电子能谱、俄歇电子能谱光的吸收原子吸收光谱、紫外-可见分光光度法、红外光谱、X射线吸收光谱、核磁共振光谱、电子自旋共振光谱、光声光谱光的散射拉曼光谱非光谱法光的散射比浊法、散射浊度法光的折射折射法、干涉法光的衍射X射线衍射、电子衍射光的转动旋光色散法、偏振法、圆二向色法荧光发光机理可按量子理论通俗解释: 光具有波动、粒子二重性, 光波愈短, 其光子能量愈强; 反之波长愈长其能量则弱。

当某些物质受到紫外线或较短波长光照射, 吸收了全部或部分光能量, 使其分子的能级升高而处于亚稳定状态, 当恢复到稳定的基态时, 这些分子就会立即释放多余的能量, 其中一部分化为热量而消失。

但对某些物质而言, 向基态跃迁时是以“光”形式释放, 因为有部分能量被消耗, 所以重新发出的光能量总比吸收的能量要小。

由于能量愈小, 光波愈长, 所以物质所激发的荧光总比照射它的光波要长。

磷光的能量较荧光还要小, 所以它的波长比荧光要长, 寿命可达数小时之久, 这就是两者的区别。

如果物质的分子吸收了紫外和可见区电磁辐射后,它的电子能跃迁至激发态,然后以热能的形式将这一部分能量释放出来,本身又回复到基态如果吸收辐射能后处于电子激发态的分子以发射辐射的方式释放这一部分能量,再发射的波长可以同分子所吸收的波长相同,也可以不同,这一现象称为光致发光。

最常见的两种光致发光现象是荧光和磷光。

这两种光致发光的机理不同,荧光发光过程在激发光停止后10s内停止发光,而磷光则往往能延续10-3s-10s的时间间隔。

荧光光谱分析法范文荧光光谱分析法(Fluorescence spectroscopy)是一种常用的光谱分析技术,利用荧光现象来研究物质的电子结构和溶液中的相互作用。

它在物理、化学、生物学等领域都得到了广泛的应用。

本文将介绍荧光光谱分析法的原理、仪器和应用。

一、原理荧光是一种物质在吸收光能后由基态激发至激发态,然后再从激发态返回基态过程中所发射出的特定波长的光。

荧光分析法利用物质在特定波长下的吸收和发射光谱来获取样品的信息。

当物质被激发后,其中一些电子由基态跃迁至激发态,称为激发。

然后,激发态的电子会在短暂的时间内回到基态,如有辐射能量的话就会通过发射光子的方式返回基态。

而这种发射的光具有较长的波长,因此可以通过荧光光谱进行检测和分析。

荧光光谱分析法的灵敏度较高,可以用来研究微量物质和复杂体系。

二、仪器激发光源常用的有氙灯、氙气连续光源,以及激光。

激发光源的选择主要取决于样品的特性和所需的激发波长。

光路系统主要包括光源选择系统、筛光器、样品光路和检测系统。

光源选择系统用于选择合适的激发光源;筛光器用于滤除不必要的波长光;样品光路会引导激发光经过样品,并将发射的荧光光经过检测系统进行信号检测。

检测系统一般采用光电二极管、光电倍增管等。

样品池用于容纳待测试的溶液样品,一般采用石英池或玻璃池。

样品池的选择与样品特性和适用波长范围有关。

三、应用1.生物化学和生物分析:荧光光谱分析方法可以用来研究生物大分子的溶液结构和相互作用,如蛋白质的折叠和结构变化,药物与生物大分子的相互作用等。

同时,荧光探针也被广泛应用于生物分析中,用于检测生物分子的存在和浓度变化。

2.环境分析:荧光光谱可以用来检测水体、空气和土壤中的环境污染物,如重金属离子、有机物和农药等。

这种方法具有高灵敏度和选择性,能够通过监测荧光发射峰的位置和强度来定性和定量分析样品中的污染物。

3.药物分析:荧光光谱分析方法广泛应用于药物分析领域,用于研究药物的结构、药代动力学和药物与生物分子的相互作用。

荧光光谱原理荧光光谱是一种分析化学技术,它利用物质在受到激发后发出的荧光来进行分析。

荧光光谱原理是基于分子或原子在吸收光能后发生跃迁,从而产生荧光的现象。

在荧光光谱中,我们可以通过测量样品在不同波长的激发光下发出的荧光强度来获取样品的信息,包括结构、浓度、纯度等。

荧光光谱原理的基本过程是,首先,样品受到激发光的照射,激发光的能量会被部分吸收并转化为激发态能量;接着,激发态的分子或原子会在极短的时间内发生非辐射跃迁,从而回到基态并释放出荧光光;最后,荧光光会被检测器接收并转化为电信号,然后进行信号放大、处理和分析。

荧光光谱原理的关键参数包括激发光源、激发波长、荧光检测器和荧光强度。

激发光源的选择应该考虑样品的特性和所需的激发波长,常见的激发光源包括氙灯、汞灯、激光等。

激发波长的选择应该根据样品的特性和所需的分析信息来确定,通常情况下,我们会选择使样品吸收最大的波长作为激发波长。

荧光检测器的选择应该考虑荧光强度的测量范围和灵敏度,常见的荧光检测器包括光电倍增管、光电二极管等。

荧光强度的测量可以通过调节荧光检测器的增益来实现,以确保信号在合适的范围内。

荧光光谱原理在分析化学中有着广泛的应用,例如荧光光谱可以用于药物分析、环境监测、生物标记、食品安全等领域。

在药物分析中,荧光光谱可以用于检测药物的含量和纯度,以及药物在体内的代谢过程。

在环境监测中,荧光光谱可以用于检测水体、大气和土壤中的污染物,如重金属离子、有机污染物等。

在生物标记中,荧光光谱可以用于追踪生物分子在细胞或组织中的分布和转运过程。

在食品安全中,荧光光谱可以用于检测食品中的添加剂、农药残留和食品质量等。

总之,荧光光谱原理是一种重要的分析化学技术,它通过测量物质在受到激发光后发出的荧光来获取样品的信息。

荧光光谱在药物分析、环境监测、生物标记、食品安全等领域有着广泛的应用前景。

随着科学技术的不断发展,相信荧光光谱原理将会在更多领域展现出其重要价值。

X射线荧光光谱分析X射线荧光光谱分析(X-ray Fluorescence Spectroscopy, XRF)是一种无损分析技术,常用于元素和化合物的定性和定量分析。

这种技术利用X射线与物质相互作用产生的特殊光谱,通过测量和分析光谱特征来确定物质的组成和浓度。

X射线荧光光谱分析是基于X射线与物质相互作用的原理。

在分析过程中,样品暴露在高能X射线束下,X射线与样品中的原子产生相互作用,使原子内的内层电子被激发。

当激发的电子回到基态时,会发射出特定能量的X射线,这些特定能量的X射线被称为荧光X射线。

每个元素都有其特定的荧光X射线能量,通过测量样品发射的荧光X射线能量和强度,可以确定样品中元素的种类和相对浓度。

X射线荧光光谱分析常用的仪器是X射线荧光光谱仪(XRF spectrometer)。

该仪器由X射线源、样品支撑台、能量分散元件(如闪烁体晶体),以及能量敏感的探测器(如光电倍增管或固态探测器)等部分组成。

X射线荧光光谱仪可根据实验需要分为两种类型,即能量散射型和功率型。

能量散射型X射线荧光光谱仪在分析中使用了X射线与样品相互作用后发生散射的原理。

这种仪器测量荧光X射线的强度和能量,并通过能量散射的方式来确定元素的种类和相对浓度。

能量散射型X射线荧光光谱仪具有较高的分析灵敏度和较低的检测限。

功率型X射线荧光光谱仪则主要利用了荧光X射线的能量和强度之间的关系。

通过测量荧光X射线的强度,并利用特定的标准物质进行校准,可以定量测量样品中的元素浓度。

功率型X射线荧光光谱仪通常具有较高的灵敏度和较低的分析误差。

X射线荧光光谱分析广泛应用于材料科学、地质学、环境监测、医药化学、金属检测等领域。

在材料科学中,X射线荧光光谱分析可用于分析材料中的元素组成和化合物含量,用于质量控制和质量评估;在地质学中,可以用于岩石和矿石的成分分析和矿物鉴定;在环境监测中,可以用于大气颗粒物和土壤中有毒金属元素的测定和分析;在医药化学中,可以用于药物中有害金属元素的检测和分析;在金属检测中,可以用于金属材料成分分析和金属产品质量检测。

化学分析中的荧光光谱技术荧光分析一直是化学分析的一项重要技术,它通过研究分子在吸收光子后再向外发射的发光现象,来揭示化学体系的信息。

荧光光谱技术一般用于有机分析中,如药物分析、环境分析、食品分析等领域。

在这篇文章中,将介绍荧光光谱技术的原理及应用。

荧光光谱技术的原理荧光光谱技术基于分子在吸收能量后产生的电子激发态和荧光态之间跃迁的规律。

当分子吸收能量,如电子、光子等,使电子从基态跃迁到激发态时,分子处于高能态,此时在分子内储存的能量随之增加,因此分子变得不稳定。

从激发态到基态的跃迁有很多种方式,如非辐射跃迁、振动耗散跃迁等,其中一个重要的跃迁方式是通过荧光,即分子从激发态到基态时,通过向外辐射光子的方式释放能量。

荧光光谱技术就是通过研究这种发光现象来分析样品中的物质的。

荧光光谱技术的应用荧光光谱技术在分析领域有着广泛的应用。

在农业领域中,荧光光谱技术可以用来快速检测农产品中的农药残留。

药物分析中,荧光光谱技术可以用来检测药物分子结构和含量。

在环境分析中,荧光光谱技术可以用来检测空气、水、土壤中的污染物。

在生物分析中,荧光光谱技术可以用来检测生物分子中的分子结构和含量。

荧光光谱技术能够快速、精确地检测出样品中目标物质存在的数量,并可以定量分析目标物质的浓度,这就为实际的生产和实验提供了极大的便利。

荧光光谱技术的应用举例荧光光谱技术的应用非常广泛,下面介绍两个应用实例:首先,荧光光谱技术在食品分析中的应用。

食品中常含有色素、添加剂等有害物质,在食品的生产及加工过程中,这些物质会产生不同程度的残留。

荧光光谱技术可以提供快速、灵敏、准确的检测方法,检测出食品中的上述物质的存在量,并可以对样品中污染物的构成进行分析和比较。

通过荧光光谱技术的分析结果,可以为改进食品生产的环节和保障人体健康提供参考。

其次,荧光光谱技术在药物分析中的应用。

由于药物分子的化学性质较为复杂,利用荧光光谱技术进行药物分析成为了一种重要的手段。

X射线荧光光谱分析技术X射线荧光光谱分析技术(X-ray Fluorescence Spectroscopy,简称XRF),是一种广泛应用于材料分析及质量控制的非破坏性分析技术。

该技术通过照射样品表面的X射线,激发样品中的原子产生特征性的荧光辐射,进而分析样品中元素的成分和含量。

X射线荧光光谱分析技术已被广泛应用于地质学、环境科学、材料科学等领域。

X射线荧光光谱分析技术的原理是基于光谱学的基本原理,即每个元素都有特征性的能级结构。

当样品被高能X射线照射时,样品中的原子会吸收能量,部分原子中的电子被激发到较高能级,然后回到基态时会产生辐射。

这种辐射即为X射线荧光辐射,其能量与原子的能级结构相关,因此可以用来确定样品中各个元素的存在及其含量。

X射线荧光光谱分析技术可以通过改变荧光辐射的特性来确定样品中元素的含量。

荧光辐射的能量与原子的能级结构有关,每个元素都有特定的能级和光谱特征。

通过测量荧光辐射的能谱并与标准样品进行比较,可以确定样品中各个元素的含量。

X射线荧光光谱分析技术可以同时测定多种元素,其分析速度快,准确性高,可靠性强。

1.非破坏性:X射线荧光光谱分析技术不需要对样品进行任何物理或化学处理,对样品几乎没有任何破坏作用,可以做到无损分析。

2.多元分析:X射线荧光光谱分析技术可以同时分析多种元素,可以分析样品中的主要元素和微量元素,能够提供全面的元素信息。

3.快速分析:X射线荧光光谱分析技术具有高分析速度,通过扫描样品表面可以在几秒钟到几分钟之间完成一次分析。

4.范围广:X射线荧光光谱分析技术适用于多种材料,包括固体、液体和气体等,可以应用于各种样品的分析。

5.准确性高:X射线荧光光谱分析技术的结果准确可靠,可以满足许多工业和科学研究对元素分析的要求。

X射线荧光光谱分析技术在各个领域有着广泛的应用。

在地质学中,可以用于矿石和岩石中有害元素的分析,用以评估其对环境的影响;在环境科学中,可以用于水、土壤和空气中有毒金属的监测与分析;在材料科学中,可以用于分析金属、陶瓷、塑料等材料中的元素含量,以保证产品质量。

X射线荧光光谱什么是X射线荧光光谱?X射线荧光光谱(X-Ray Fluorescence Spectroscopy, XRF)是一种用于化学元素定性和定量分析的非破坏性分析技术。

它通过测量样品受到激发后发射的X射线能谱来确定样品中的元素组成和相对含量。

X射线荧光光谱利用X射线与物质相互作用的原理进行分析。

当X射线入射到样品表面时,部分X射线将被物质中的原子激发,导致原子内部的电子跃迁。

当激发的电子回到基态时,会释放出能量,形成荧光X射线。

测量荧光X射线的能谱可以确定样品中存在的化学元素种类和含量。

X射线荧光光谱的应用领域X射线荧光光谱在许多领域中得到了广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:1. 金属材料分析X射线荧光光谱可以对金属材料进行化学元素分析,包括金属材料的成分分析、纯度检测和杂质检测等。

通过XRF技术,可以快速准确地确定金属材料中各种元素的含量和配比,从而对金属材料的质量进行评估。

2. 矿石和土壤分析矿石和土壤中含有丰富的化学元素,X射线荧光光谱可以用于分析矿石和土壤样品中元素的组成和含量。

这对于矿石勘探、矿石开采、土壤污染监测等具有重要的意义。

3. 环境监测X射线荧光光谱可以用于环境中有害元素的检测和监测,例如水中重金属离子的检测、空气中微量元素的分析等。

这对于环境保护和环境污染治理具有重要的实际应用价值。

4. 文物保护与考古X射线荧光光谱可以用于文物和古代艺术品的非破坏性分析,帮助鉴别文物的材料成分、年代和地域等信息。

此外,X 射线荧光光谱也可以用于考古学中的样品分析,帮助研究人员了解古代文化和历史。

X射线荧光光谱的仪器和测量方法X射线荧光光谱仪通常由X射线源、样品台、能谱仪和数据处理系统等组成。

其中,X射线源用来产生足够的X射线能量去激发样品,样品台用来放置待测样品,能谱仪用来测量荧光X射线的能谱,数据处理系统用来分析并解释测量结果。

测量方法的基本步骤如下:1.样品准备:样品需要经过预处理,例如固体样品需要制成小颗粒或片状,液体样品需要按一定比例加入载体等。

化学实验中的荧光光谱分析荧光光谱分析是一种常用的分析技术,它能够通过测量物质在激发光作用下产生的荧光发射,来获得物质的结构和性质信息。

在化学实验中,荧光光谱分析被广泛应用于物质的定性和定量分析。

本文将介绍荧光光谱分析的原理、仪器以及实验操作。

一、荧光光谱分析的原理荧光现象是物质吸收能量后返回基态时发出的光辐射。

当物质受到紫外光或其他能量激发时,部分电子被激发至高能级,由于高能级的不稳定性,电子会迅速返回基态,并释放出荧光发射光。

荧光光谱分析便是基于这种原理进行的。

荧光光谱分析的关键是荧光的激发和发射过程。

首先,物质被激发后,激发态的电子会从吸收态跃迁到激发态,这个过程称为激发过程。

然后,在电子返回基态的过程中,由于能级差异,荧光光子会被发射出来,这个过程称为发射过程。

不同元素和化合物的荧光光谱具有独特的特征,可以对其进行分析和鉴定。

二、荧光光谱分析的仪器荧光光谱分析的仪器主要包括荧光光谱仪和激发光源。

其中,荧光光谱仪主要用于测量荧光发射光的强度和波长,激发光源则用于提供激发光。

荧光光谱仪通常由光源、样品室、分光仪和检测器等部分组成。

光源可以是氘灯、氙灯或者激光器。

样品室是放置样品的地方,通常使用石英或者玻璃制成,以透明材料为主要考虑因素。

分光仪可以将发射光按照波长进行分散,在荧光光谱仪中一般使用光栅作为分散元件。

检测器则用于测量发射光的强度,常见的检测器包括光电二极管和光电倍增管。

激发光源的选择主要根据被测物质的特点和分析要求。

一般来说,紫外光源是常用的激发光源之一,可以提供短波长的光线。

此外,还可以使用激光器作为激发光源,激光器的优点是能够提供大功率和单一波长的光。

三、荧光光谱分析的实验操作进行荧光光谱分析时,需要根据实际情况选择合适的荧光光谱仪和激发光源,然后按照以下步骤进行实验操作。

1. 准备样品:将待测物质制备成适当的溶液或固体样品。

2. 调节仪器参数:根据被测物质的性质和实验要求,调节荧光光谱仪的参数,如选择合适的激发波长和检测范围等。

荧光光谱原理荧光光谱是一种分析化学技术,利用物质在受到激发后发出的荧光来研究其结构和性质。

荧光光谱原理是基于分子在受到紫外光或可见光激发后,发生能级跃迁并发出荧光的现象。

在荧光光谱分析中,我们需要了解荧光的激发机理、发射机理以及荧光光谱的特点和应用。

首先,荧光的激发机理是指分子在受到激发光的作用下,内部电子从基态跃迁到激发态,形成激发态分子。

在这个过程中,分子吸收了激发光的能量,使得电子跃迁到高能级轨道上。

这种激发态是不稳定的,分子会很快返回到基态,释放出能量。

这种能量以荧光的形式发出,产生荧光现象。

不同的分子在受到不同波长的激发光作用下,会产生不同的荧光颜色和强度,这为荧光光谱分析提供了基础。

其次,荧光的发射机理是指分子从激发态返回到基态时,释放出的能量以荧光的形式发出。

这种发射是在非辐射跃迁的过程中完成的,因此发出的荧光具有特定的波长和强度。

通过测量样品发出的荧光光谱,我们可以得到有关样品结构和性质的信息。

荧光光谱的特点是具有高灵敏度和高选择性。

由于荧光的发射是在非辐射跃迁的过程中完成的,因此荧光光谱对于样品的检测具有很高的灵敏度。

同时,不同的化合物在受到激发后会产生不同的荧光光谱,因此荧光光谱具有很高的选择性,可以用于分析复杂的混合物。

荧光光谱在生物医学、环境监测、食品安全等领域有着广泛的应用。

在生物医学领域,荧光光谱被用于药物分析、生物标记物检测等方面;在环境监测领域,荧光光谱可以用于水质、大气和土壤中有机污染物的检测;在食品安全领域,荧光光谱可以用于检测食品中的添加剂和有害物质。

由于荧光光谱具有高灵敏度和高选择性,因此在这些领域有着重要的应用前景。

总之,荧光光谱原理是基于分子在受到激发后发出荧光的现象。

了解荧光的激发机理、发射机理以及荧光光谱的特点和应用,有助于我们更好地理解和应用这一分析技术。

荧光光谱在化学分析和生物医学等领域有着广泛的应用前景,将为科学研究和工程技术提供重要支持。

化学反应中的荧光光谱分析荧光光谱分析是一种常用的化学分析技术,通过荧光信号的测量和分析,可以获得样品的结构信息、浓度等参数。

在化学反应过程中,荧光光谱分析可以提供有关反应物转变、物质生成和反应动力学等方面的重要信息。

本文将介绍化学反应中荧光光谱分析的原理、应用和技术发展。

一、原理荧光是一种光的辐射过程,物质在吸收光能后,处于激发态,当返回到基态时会发射出特定波长的荧光,这种发光现象被称为荧光发射。

荧光光谱分析利用荧光发射的特异性,通过测量样品在不同波长下的荧光强度,可以反映分析物的性质和特征。

荧光光谱常用的测量技术包括荧光光谱仪和荧光显微镜。

荧光光谱仪通过与样品照射并测量其发出的荧光光强度来进行分析。

荧光显微镜则是在荧光光谱仪的基础上结合了显微镜技术,可以实现对微小尺寸样品的荧光观察和分析。

二、应用1. 荧光探针的设计和合成荧光探针是指利用特定的化学结构和物理性质,能够与待测分析物发生相互作用、发出荧光信号的化合物。

通过合理设计和合成具有特定荧光性质的荧光探针,可以实现对不同分析物的高灵敏度检测和定量分析。

2. 反应物转变和动力学研究在化学反应过程中,通过监测荧光信号的变化,可以获得反应物与产物之间的转化关系。

荧光光谱分析可用于研究反应速率、反应动力学以及反应机理等方面的问题。

例如,可以通过监测荧光信号的变化来研究催化剂对反应速率的影响,或者探究反应过程中电子转移的路径和机制。

3. 生物医学领域荧光光谱分析在生物医学领域具有广泛的应用,例如荧光染料在细胞和组织成像中的应用、蛋白质结构和功能研究、药物代谢和药效学研究等。

通过荧光光谱分析,可以实现对生物体内分子、细胞和组织的定量和定位分析,为疾病诊断和药物研发提供重要的参考依据。

三、技术发展荧光光谱分析技术在过去几十年中得到了迅猛发展。

随着仪器设备的改进和荧光探针的创新,荧光光谱分析的灵敏度、分辨率和多功能性得到了显著提高。

例如,基于光纤和微流控技术的荧光光谱分析系统可以实现对微小样品的在线监测和快速分析;利用合成生物学和纳米技术的手段,可以构建具有定向性和多重荧光响应的高灵敏荧光探针,实现对复杂体系的高效分析。

荧光光谱分析荧光光谱分析是一种广泛应用于化学、生物学和材料科学领域的分析技术。

通过测量样品受激发后发出的荧光信号,可以获得关于样品的结构、组成和性质的重要信息。

本文将对荧光光谱分析的原理、应用以及发展前景进行探讨。

随着科学技术的不断进步,人们对于材料的要求也越来越高。

物质的结构和性质对于其在各个领域的应用至关重要。

然而,传统的分析方法往往受到许多限制,无法满足研究人员的需求。

荧光光谱分析作为一种无损、高灵敏度、快速、多功能的分析技术,已经成为研究人员广泛采用的工具。

荧光光谱分析的原理基于荧光现象。

当样品受到激发光照射时,其中的某些分子或原子会吸收能量,电子跃迁至高能级。

随后,这些电子会自发地返回到低能级,并释放出激子光子,即荧光。

这些发出的荧光光子的能量和波长与受激发时所吸收的能量和波长相关。

通过测量荧光的强度和波长分布,可以获取材料的结构信息。

荧光光谱分析可以用于研究多种材料,包括分子、晶体、纳米颗粒等。

荧光光谱可以提供有关材料的光学性质、能带结构、化学组成、能级分布等重要信息。

在化学领域,荧光光谱常用于研究化学反应的动力学、分子间相互作用、物质的量子产生和复合等。

在生物学领域,荧光光谱可用于生物标记、药物筛选、细胞成像等。

在材料科学领域,荧光光谱可以用于研究材料的电子结构、载流子迁移、能量转移等。

除了以上应用外,荧光光谱分析还有许多其他领域的应用。

例如,在环境监测中,利用荧光光谱可以检测水体和空气中的有害物质;在食品安全方面,荧光光谱可用于检测食品中的添加剂和有害物质;在石油和化工行业,荧光光谱可用于研究催化剂和反应物的反应动力学。

尽管荧光光谱分析具有广泛的应用前景,但也存在一些挑战和限制。

首先,荧光光谱分析需要精确的仪器设备和专业的操作技术。

其次,样品的配制和制备对于获得准确的荧光光谱数据至关重要。

此外,一些复杂的样品可能会产生干扰和背景荧光。

针对这些挑战,科研人员不断提出新的方法和技术,以提高荧光光谱分析的准确性和可靠性。

X射线荧光光谱分析法X射线荧光光谱分析法(X-ray fluorescence spectroscopy,简称XRF)是一种利用样品被X射线辐照后发出的荧光光谱进行化学元素定性和定量分析的方法。

它是一种非破坏性的分析技术,适用于固体、液体和气体样品。

X射线荧光光谱分析法基于X射线与物质相互作用的原理。

当样品受到X射线辐照后,其内部的原子会吸收部分X射线能量,随后再以荧光的形式发射出来。

这些发出的荧光光谱可以通过光谱仪进行检测和分析。

不同元素的荧光光谱特征不同,因此可以根据光谱特征来确定样品中的元素成分。

在X射线荧光光谱分析法中,首先需要制备样品,将其制备成均匀的固体、液体或气体形态。

为了提高分析的精确度,还可以选择加入一定的荧光剂,以增加荧光光谱的信号强度。

接下来,样品将被放置于X射线辐照源下,如X射线管,发射出的X 射线将通过样品,并激发样品中的原子产生荧光。

这些荧光将被荧光仪器所记录下来,并转换成一个荧光光谱。

荧光光谱中的特征峰可以通过对样品中各元素的荧光峰进行定性和定量分析。

对于定性分析,可以通过比对荧光峰的位置和强度与已知标准峰进行比较来确定样品中的元素成分。

对于定量分析,可以通过测量荧光峰的强度,并使用已知浓度的标准样品制备的校准曲线进行计算。

X射线荧光光谱分析法具有许多优点。

首先,它是一种非破坏性的分析方法,不需要对样品进行破坏性的处理,可以重复使用。

其次,它具有高分析速度和较高的灵敏度,可以在较短的时间内分析大量的样品,并且可以检测到低至ppm级别的元素含量。

此外,X射线荧光光谱分析法还具有广泛的适用性,可以用于各种类型的样品,包括金属、岩石、矿石、玻璃、陶瓷、塑料等。

尽管X射线荧光光谱分析法具有上述的优点,但也存在一些局限性。

首先,X射线荧光光谱分析法对于一些轻元素,如氢、碳、氮等,不敏感。

其次,由于X射线荧光光谱分析法使用的是非单一元素的基线和互作用效应,因而分析结果可能受到谱线重叠和基线的干扰。

荧光光谱检测技术的应用与前景荧光光谱检测技术是一种先进的光谱分析技术,它以荧光现象为基础,通过激发样品中的分子或离子,产生荧光信号进行定性、定量或者探测分析的一种技术。

该技术广泛应用于生物医学、环境分析、材料科学等领域,取得了诸多突破性进展,具有广阔的应用前景。

一、荧光光谱检测技术在生物医学领域的应用荧光光谱检测技术在生物医学领域应用广泛。

例如,荧光探针是检测活细胞、病毒、蛋白质和细胞器的重要工具,其能够在细胞和组织等生物样品中检测各种化合物、分子和细胞内部结构。

另外,荧光光谱检测技术在肿瘤研究、疾病诊断和药物开发等方面也取得了一定的进展。

在肿瘤研究方面,荧光光谱检测技术能够检测肿瘤细胞的细胞周期、凋亡和代谢状态等,为肿瘤治疗提供重要的指导。

同时,荧光光谱检测技术的应用也促进了光动力疗法的发展和应用,这是一种通过光敏反应把患有肿瘤细胞聚集起来并使其死亡的治疗方法。

二、荧光光谱检测技术在环境分析领域的应用荧光光谱检测技术在环境分析领域也得到了广泛应用。

例如,利用荧光探针技术,可以对水源中的无机和有机物质进行检测,并且定量分析出其含量。

另外,利用荧光光谱法检测空气中的有害气体、污染物和重金属离子也成为目前环境监测的重要手段。

三、荧光光谱检测技术在材料科学领域的应用荧光光谱检测技术在材料科学领域也得到了广泛应用。

例如,它可以快速区分材料表面化学成分的变化,检测材料表面的缺陷和杂质,评价材料的结晶性和微观结构,并对材料发光性能的相关特性进行表征。

特别是在半导体材料与器件中的应用,荧光探针是半导体发光材料重要的表征方法之一。

荧光光谱检测技术的快速发展,将为创新科技、实现科技转化和推动产业发展提供重要支持。

未来,随着技术的不断推进,荧光光谱检测技术在生物医学、环境分析和材料科学等领域将会得到更广泛的应用,发挥更为重要的作用。

荧光分析技术在食品卫生检测中的应用随着食品安全问题的日益受到关注,食品卫生检测成为一项极为重要的任务。

为了确保公众的健康和安全,食品安全监督部门不断探索和应用新的检测技术,而荧光分析技术无疑是一种适用于食品卫生检测的高效、准确、敏感的技术。

一、荧光分析技术概述荧光分析技术是一种利用分子的荧光现象来检测分子或物质浓度的一种技术。

荧光是指处于激发状态的分子发射出的光,其特点是具有高度的选择性和敏感性。

荧光分析技术是利用荧光现象,采用不同的仪器和方法,进行物质的检测和定量分析。

荧光分析技术包括荧光光谱分析、荧光显微镜等方法,其中,荧光光谱分析是最常用的一种荧光分析技术,在食品卫生检测中也有广泛的应用。

二、1. 检测食品中的微生物在食品生产和加工过程中,微生物的污染始终是一个难以避免的问题。

荧光分析技术可以通过检测微生物的荧光信号来判断食品中是否存在微生物的污染。

以大肠杆菌为例,当其在荧光素素染料的存在下,繁殖到一定数量时,细胞内部的荧光素将会增加,荧光信号也将变得更强。

这个过程可以被荧光分析仪捕捉和记录下来,从而实现对食品中微生物污染的快速检测。

2. 食品添加剂的检测和鉴定现代食品生产中,添加剂的使用已经成为一种常见的现象,但过度使用会对人体健康造成危害。

荧光分析技术可以检测食品中的添加剂类型、浓度等信息。

例如,黄曲霉毒素是一种可能致癌的毒素,在食品生产中很容易被产生出来。

荧光分析技术可以利用特定的荧光探针来检测黄曲霉毒素在食品中的含量和种类,从而对食品中是否存在黄曲霉毒素等指标物质进行快速检测和准确鉴定。

3. 食品中化学物质的快速检测除了微生物和添加剂外,食品中的化学物质也是公众关注的一个重点。

荧光分析技术可以快速、准确地检测食品中的化学物质,例如某些重金属离子、农药残留等有害物质。

例如,由于长期处于低浓度的有机氯农药环境中,食品中可能出现地球村等农药的残留。

荧光分析技术可以利用特定的探针对这些农药和残留物质进行检测和分析,提高卫生部门和消费者对食品安全的信心。

荧光光谱分析技术概述....................................................................................................................... 1荧光光谱分析原理.1 ................................................................................................................................... 4荧光分析法.2 ........................................................................................................................ 4定性分析法.2.14 ......................................................................................................................... 2.2定量分析法荧光光谱分析原理1光谱法是辐射能与物质组成和结构的相光学分析法分为光谱法和非光谱法,不涉及能级跃非光谱法不包含物质内能的变化,互作用,以光谱的出来为基础,迁,而是辐射方向和物理性质的改变。

光学分析方法分类1表分析法特征具体方法射线荧光光谱、分子荧X光谱法原子发射光谱、原子荧光光谱、光的发射光光谱、分子磷光光谱、化学发光、电子能谱、俄歇电子能谱射线原子吸收光谱、紫外-可见分光光度法、红外光谱、X光的吸收吸收光谱、核磁共振光谱、电子自旋共振光谱、光声光谱拉曼光谱光的散射比浊法、散射浊度法光的散射非光谱法折射法、干涉法光的折射X射线衍射、电子衍射光的衍射旋光色散法、偏振法、圆二向色法光的转动, 光波愈短荧光发光机理可按量子理论通俗解释: 光具有波动、粒子二重性,当某些物质受到紫外线或较短波长其光子能量愈强; 反之波长愈长其能量则弱。

当, , 吸收了全部或部分光能量, 使其分子的能级升高而处于亚稳定状态光照射其中一部分化为热量, , 这些分子就会立即释放多余的能量恢复到稳定的基态时因为有部分能, 向基态跃迁时是以“光”形式释放而消失。

但对某些物质而言, 光波愈, 量被消耗所以重新发出的光能量总比吸收的能量要小。

由于能量愈小, , 所以物质所激发的荧光总比照射它的光波要长。

磷光的能量较荧光还要小长, 这就是两者的区别。

寿命可达数小时之久所以它的波长比荧光要长, ,如果物质的分子吸收了紫外和可见区电磁辐射后,它的电子能跃迁至激发本身又回复到基态如果吸收辐然后以热能的形式将这一部分能量释放出来,态,再发射的波射能后处于电子激发态的分子以发射辐射的方式释放这一部分能量,长可以同分子所吸收的波长相同,也可以不同,这一现象称为光致发光。

最常见的两种光致发光现象是荧光和磷光。

这两种光致发光的机理不同,荧光发光过程-3s-10s的时间间隔。

而磷光则往往能延续10因在激发光停止后10s内停止发光,此,可通过测定发光寿命的长短来区分荧光和磷光。

一些化学物质从外界吸收并储存能量而进入激发态,当其从激发态再回复到基态时,过剩的能量以电磁辐射的形式放射(即发光)称之为荧光。

可产生荧光的分子或原子在接收能量后即刻引起发光,当激发光停止照射后,发光过程几乎立即停止。

由化学反应所引起的荧光称为化学荧光,由光激发所引起的荧光称为光致荧光。

按产生荧光的基本微粒的不同,荧光可分为原子荧光、X射线荧光和分子荧光。

原子外层电子吸收电磁辐射后,由基态跃迁至激发态,在回到较低能态或基态时,发射出一定波长的辐射,即原子荧光。

原子荧光又可分为共振荧光、直跃线荧光、阶跃线荧光、反斯托克斯荧光和敏化荧光。

通过测量待测元素的原子蒸气在特定频率辐射能激发下所产生的荧光强度来测定待测元素含量的方法称为原子荧光光谱法。

用初级X射线激发原子内层电子所产生的次级X射线称为X射线荧光。

基于测量X射线荧光的波长及强度以进行定性和定量分析的方法称为X射线荧光分析法。

处在基态的物质分子吸收激发光后跃迁到激发态,这些激发态分子在因转动、振动等损失一部分激发能量后,以无辐射跃迁下降到低振动能级,再从低振动能级下降到基态,在此过程中,激发态分子将以光的形式释放出所吸收的能量,称之为分子荧光,即通常所说的荧光。

由于物质分子结构不同,所吸收光的波长和发射的荧光波长也有所不同。

利用这个特性,可以定性鉴别物质。

同一种分子结构的物质,用同一波长的激发光照射,可发射相同波长的荧光。

若该物质的浓度不同,则浓度大时,所发射的荧光强度亦强,利用这个性质可以进行定量测定。

以物质发射的荧光强度与浓度之间的线性关系为依据进行定量分析及以荧光光谱的形状和荧光峰对应的波长进行定性分析的方法称为荧光分析法,也称作分子荧光光谱法或荧光光谱法。

在荧光分析中,将荧光分为自然荧光和人工荧光两种。

自然荧光又称一次荧光、自发荧光、自体荧光或原发荧光,是指某些物质勿需经过处理,当受到激发光照射就能产生荧光的现象。

人工荧光又称二次荧光、继发荧光、染色荧光,是指某些物质必须经过化学处理才能被激发产生荧光的现象。

本文所述荧光为自然荧光。

.荧光物质产生荧光的过程可分为四个步骤:处于基态最低振动能级的荧光物质分子受到紫外线的照射后,吸收了和它①所具有的特征频率相一致的光线,从而跃迁到第一电子激发态的各个振动能级。

被激发到第一电子激发态的各个振动能级的分子,通过无辐射跃迁,降落②到第一电子激发态的最低振动能级。

降落到第一电子激发态的最低振动能级的分子,继续降落到基态的各个不③同振动能级,同时发射出相应的光量子,即荧光。

到达基态的各个不同振动能级的分子,再通过无辐射跃迁最后回到基态的④最低振动能级。

图1 产生荧光的过程扫描激发单色器,使不同波长的入射光激发荧光物质,产生的荧光通过固定波长的发射单色器照射到检测器上,检测相应的荧光强度,记录荧光强度对激发光波长的关系曲线,即为激发光谱。

激发光谱反映了不同波长激发光引起物质发射某一波长荧光的相对效率,可供鉴别荧光物质,在进行荧光测定时供选择适宜的激发波长。

保持激发光的波长和强度不变,物质所产生的荧光通过发射单色器照射到检测器上,扫描发射单色器并检测各波长下相应的荧光强度,记录荧光强度对荧光发射波长的关系曲线,即为荧光光谱。

荧光光谱表示荧光物质所发射的荧光在各种波长下的相对强度,可供鉴别荧光物质,并作为荧光测定时选择适当的测定波长或滤光片的根据。

在建立荧光分析法时需根据荧光光谱来选择适当的测定波长这和分光光度法与比色法需根据吸收光谱来选择适当的测定波长或滤或滤光片,光片一样,因此荧光光谱对于荧光分析具有特定的意义。

荧光光谱一般具有以下特征:斯托克斯位移在溶液荧光光谱中,所观察到的荧光的波长总是大于激发①光的波长,即在激发与发射之间存在着一定的能量损失。

荧光发射光谱的形状与激发波长无关由于内转化和碰撞振动弛豫的速②度非常快,分子即使被激发到高于S1的电子态的更高振动能级,也很快地丧失多余的能量而衰变到S1电子态的最低振动能级,所以分子的吸收光谱可能有几个吸收带,但其荧光光谱却只有一个发射带。

由于荧光发射发生于第一电子激发态的最低振动能级,而与荧光物质分子被激发至哪一个电子态无关,所以荧光光谱的形状通常与激发波长无关。

与吸收光谱的镜像关系荧光物质的荧光发射光谱和它的吸收光谱之间③存在着“镜像对称”关系。

荧光光谱的形成是激发态分子从第一电子激发单重态的最低振动能级(S1)辐射跃迁至基态(S0)的各个不同振动能级所引起的,荧光光谱的形状与基态中振动能级的分布情况有关。

吸收光谱中第一吸收带的形成是由于基态分子被激发到第一电子激发单重态的各不同振动能级引起的,而基态分子在通常情况下是处于最低振动能级的,因此第一吸收带的形状与第一电子激发单重态中振动能级的分布情况有关。

一般情况下,基态和第一电子激发单重态中振动能级的分布情况是相似的。

根据弗兰克-康顿(Frank-Condon)原理,电子跃迁速率非常之快。

假如在吸收光谱中某振动能级间的跃迁几率最大,其相反跃迁的几率也应该最大,因此荧光光谱和吸收光谱之间呈镜像对称关系。

2荧光分析法2.1定性分析法分子荧光光谱法可测荧光物质的激发光谱和发射光谱两个特征光谱。

因此,它对物质的定性鉴别可靠性更强。

荧光定性分析常采用直接比较法,即将试样与已知物质并列于紫外光之下,根据它们所发出的荧光的性质、颜色和强度,来鉴定他们是否含有同一荧光物质。

这种鉴定法不限于固体试样,也可用于液体试样,也可将已知物质在数种不同溶剂中配成各种不同浓度和不同酸度的溶液而加以比较。

进行定性分析时,通常要有纯品作对照,不但要比较激发光谱的一致性,而且还要比较发射光谱的一致性。

2.2定量分析法荧光是物质在吸收光能之后发射而出,因此溶液的荧光强度与该溶液吸收光能的程度以及溶液中荧光物质的荧光量子效率有关。

溶液被入射光激发后,可以在溶液的各个方向观测荧光强度。

但由于激发光的一部分被透过,因此在透射光溶液的荧光一般是在与激发光束垂直的方向观测。

的方向观察荧光是不适宜的。

.强度可用式(1)表示:?clYI?I2.30ff(1)在一定的条件下,式中的ε为荧光物质分子的摩尔吸光系数;c为溶液中荧光物质的浓度;l为样品光程,I是激发光强度,Y是物质的荧光效率。

溶液的f0荧光强度与溶液的浓度呈线性关系,这就是荧光分析法的定量依据。