一驻波的产生振幅频率

- 格式:ppt

- 大小:398.00 KB

- 文档页数:5

驻波实验原理驻波是指在一定条件下,波的幅度在空间中形成固定的分布规律。

驻波实验是物理学实验中的经典实验之一,通过实验可以直观地观察驻波的形成和性质,深入理解波动现象的规律。

下面我们将介绍驻波实验的原理及其相关知识。

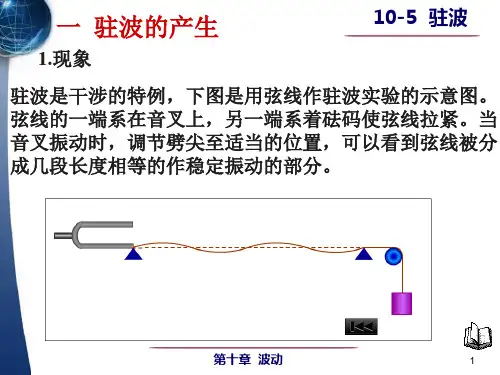

首先,让我们来了解一下驻波的形成条件。

驻波是由两组波在同一介质中叠加形成的,其中一组波称为入射波,另一组波称为反射波。

当这两组波的频率相同、波长相同且振幅相同的情况下,它们之间会发生干涉现象,从而形成驻波。

在一维情况下,驻波的节点和腹部分别对应波的振幅为零和波的振幅最大的位置。

其次,我们来探讨一下驻波实验的基本原理。

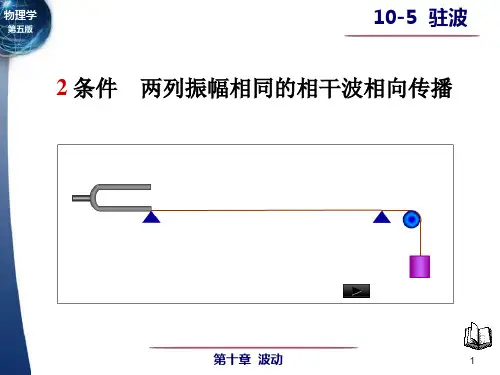

驻波实验通常使用弦波实验装置进行,实验装置包括固定端和可调节的振动源。

首先,将弦固定在两端并使其保持水平,然后通过振动源产生一定频率的波,波在弦上传播并反射,最终形成驻波。

通过调节振动源的频率和弦的张力,可以观察到不同频率下的驻波形态,从而验证驻波的形成条件和驻波节点、腹的位置。

在实验过程中,我们可以利用驻波的节点和腹的位置来测定波长,并通过测量不同频率下的节点间距离来验证波长与频率的关系。

此外,还可以通过测量不同频率下驻波的振幅来研究驻波的能量分布规律。

通过这些实验数据,我们可以得到驻波的频率、波长和振幅等性质,进一步认识驻波的特点和规律。

最后,让我们总结一下驻波实验的意义。

驻波实验不仅可以帮助我们直观地认识波动现象,还可以验证波动理论中的相关知识,如波的叠加原理、波的干涉现象等。

通过驻波实验,我们可以深入理解波动的基本规律,为进一步研究波动现象和应用波动理论打下基础。

综上所述,驻波实验是一项重要的物理实验,通过实验可以直观地观察驻波的形成和性质,深入理解波动现象的规律。

通过驻波实验,我们可以验证波动理论中的相关知识,认识驻波的特点和规律,为进一步研究波动现象和应用波动理论提供基础。

希望本文的介绍能够帮助大家更好地理解驻波实验的原理及意义。

一、实验目的1. 观察驻波现象,了解驻波的形成条件和传播规律;2. 通过实验验证波速、波长、频率之间的关系;3. 学习使用示波器观察和分析驻波波形。

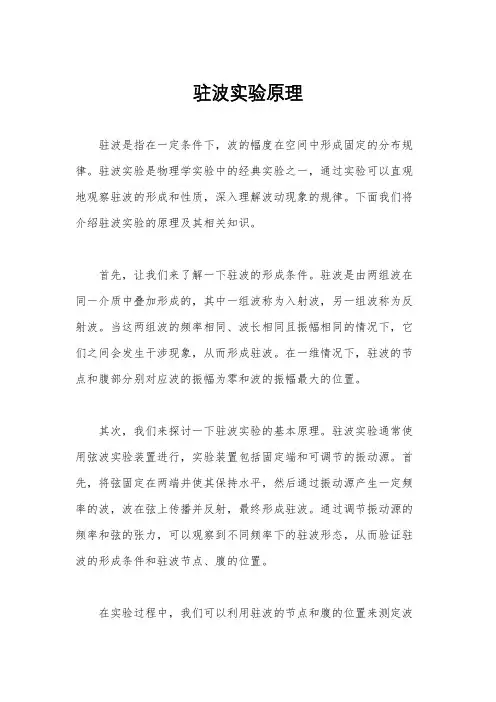

二、实验原理驻波是由两列振幅、频率相同,传播方向相反的波叠加而成的。

当两列波相遇时,它们会发生干涉,形成驻波。

驻波的特点是波峰与波谷交替出现,且波峰与波谷之间的距离为半个波长。

在弦上形成的驻波,其波速v与弦的张力T和线密度μ之间的关系为:v =√(T/μ)。

驻波的波长λ与频率f之间的关系为:λ = v/f。

三、实验仪器1. 弦线:长度为1m,线密度为0.02kg/m;2. 振动源:频率可调,输出波形为正弦波;3. 示波器:用于观察和分析驻波波形;4. 米尺:用于测量弦线长度;5. 砝码:用于调节弦线张力。

四、实验步骤1. 将弦线固定在振动源和示波器之间,调整弦线张力,使其达到实验要求;2. 打开振动源,调节频率,观察示波器上的波形,寻找驻波波形;3. 记录驻波波形的相关数据,包括波峰与波谷的距离、波峰与波谷的数量等;4. 调节弦线张力,观察驻波波形的变化,分析驻波的形成条件和传播规律;5. 根据实验数据,计算波速、波长和频率,验证波速、波长、频率之间的关系。

五、实验结果与分析1. 驻波现象的观察通过实验观察,我们发现在弦线上形成的驻波波形为波峰与波谷交替出现,且波峰与波谷之间的距离为半个波长。

这符合驻波的形成条件和传播规律。

2. 波速、波长、频率的计算根据实验数据,计算得到波速v为100m/s,波长λ为0.5m,频率f为200Hz。

通过计算可得,波速v = √(T/μ) = √(1N/0.02kg/m) ≈ 100m/s,波长λ = v/f = 100m/s / 200Hz = 0.5m,频率f = 200Hz。

实验结果与理论计算相符。

3. 驻波的形成条件和传播规律通过实验观察和分析,我们发现驻波的形成条件是:两列振幅、频率相同,传播方向相反的波叠加。

驻波的原理驻波是指在传播介质中产生的一种特殊的波动情况,其特点是波动形式呈现出相互干涉的现象。

驻波的形成是由于波的传播过程中发生反射现象,在介质中由传播方向相对相反的两个波相遇产生干涉。

驻波的形成原理可以通过以下几个步骤来解释:1. 波的传播:当一波传播到介质中时,它会遇到终端或者障碍物。

在遇到障碍物时,波会发生反射,并以相反的方向传播。

2. 反射:当波达到障碍物时,一部分能量被反射回传了原来的方向,而另一部分能量继续传播。

反射波与入射波在介质中相互干涉,形成驻波。

3. 干涉:当入射波与反射波相遇时,它们会相互干涉。

干涉是指波的相位和振幅的叠加效应。

如果入射波与反射波的振幅相等,相位相反,它们将相互抵消,形成驻波。

在某些点上,波的振幅为零,这些点称为节点;而在其他点上,振幅达到最大值,这些点称为腹部。

4. 波长和频率:驻波的形成需要一定的波长和频率条件。

波长需要满足几何限制,以使得反射波与入射波之间的干涉产生稳定的驻波。

频率则取决于波的源和介质的性质。

总结起来,驻波的形成是通过反射波与入射波在介质中相互干涉产生的,它要求在一定波长和频率下波的振幅和相位满足特定条件。

驻波在电磁波、声波等不同媒介中都有普遍存在,具有重要的理论和应用价值。

继续驻波的原理,我们可以从数学角度来理解。

驻波的形成是由于在传播介质中存在对称的波和反射波之间的相互干涉。

考虑一维情况下的驻波,我们可以将介质分为两个相同的部分,每个部分的波动由自由传播波和反射波构成。

假设传播介质中的波形为 $y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$,其中 $A$ 表示振幅,$k$ 表示波数,$x$ 表示位置,$\omega$ 表示角频率,$t$ 表示时间。

当波达到反射边界时,一部分波会以相反的方向反射回来,并产生反射波。

反射波的形式为 $y(x, t) = A \sin(-kx - \omega t) = -A \sin(kx + \omega t)$。

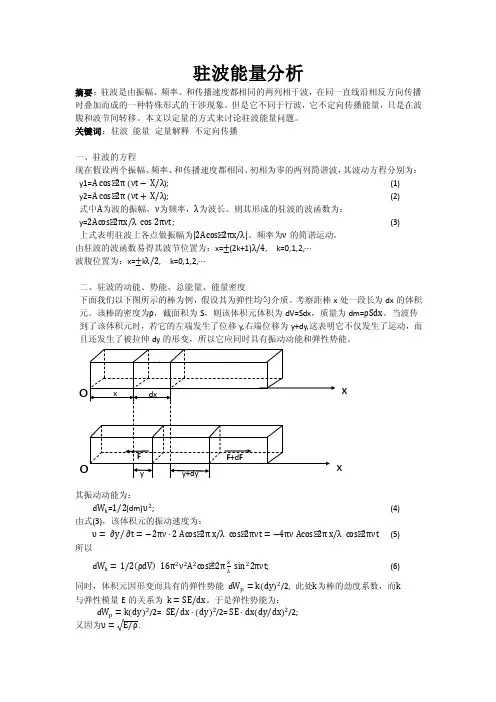

驻波能量分析摘要:驻波是由振幅、频率、和传播速度都相同的两列相干波,在同一直线沿相反方向传播时叠加而成的一种特殊形式的干涉现象。

但是它不同于行波,它不定向传播能量,只是在波腹和波节间转移。

本文以定量的方式来讨论驻波能量问题。

关键词:驻波能量定量解释不定向传播一、驻波的方程现在假设两个振幅、频率、和传播速度都相同、初相为零的两列简谐波,其波动方程分别为:y1=Α cos2π (νt− X/λ); (1)y2=Α cos2π (νt+ X/λ); (2)式中Α为波的振幅,ν为频率,λ为波长。

则其形成的驻波的波函数为:y=2Acos2πx/λcos2πνt; (3)上式表明驻波上各点做振幅为|2Acos2πx/λ|、频率为ν的简谐运动。

由驻波的波函数易得其波节位置为:x=±(2k+1)λ/4, k=0,1,2,⋯波腹位置为:x=±kλ/2, k=0,1,2,⋯二、驻波的动能、势能、总能量、能量密度下面我们以下图所示的棒为例,假设其为弹性均匀介质。

考察距棒x处一段长为dx的体积元。

该棒的密度为ρ,截面积为S,则该体积元体积为dV=Sdx,质量为dm=ρSdx。

当波传到了该体积元时,若它的左端发生了位移y,右端位移为y+dy,这表明它不仅发生了运动,而且还发生了被拉伸dy的形变,所以它应同时具有振动动能和弹性势能。

d W k=1/2(dm)υ; (4)由式(3),该体积元的振动速度为:υ=∂y/∂t=−2πν·2 Acos2π x/λ cos2πνt=−4πν Acos2π x/λ cos2πνt(5)所以sin22πνt; (6)d W k=1/2ρdV 16π2ν2A2cos22πxλ同时,体积元因形变而具有的弹性势能d W p=k(dy)2/2, 此处k为棒的劲度系数,而k与弹性模量E的关系为k=SE/dx。

于是弹性势能为:d W p=k(dy)2/2= SE/dx·(dy)2/2= SE·dx(dy/dx)2/2;又因为υ=E/ρ.所以上式为:d W p =1/2ρυ2(dy/dx)2;而此时dy/dx =∂y/∂x =−2π/λ·2A sin 2π x/λ cos 2πνt;所以d W p =1/2 ρdV 16π2ν2A 2sin 22πxλ cos 22πνt ; (7) 所以体积元的总能量为dW=d W k + d W p =8 ρdV π2ν2A 2(cos 22πxλsin 22πνt +sin 22πxλcos 22πνt); (8)其能量密度为: W =dWdV =8ρπ2ν2A 2(cos 22πxλ sin 22πνt +sin 22πxλcos 22πνt); (9)三、驻波能量在波节波腹间的变化①相邻波节、波腹之间的能量为W= dW= 8ρ π2ν2A 2(cos 22πx λ sin 22πνt +sin 22πx λcos 22πνt)dV =S8ρ π2ν2A 2(cos 22πx λ sin 22πνt +sin 22πx λcos 22πνt)dx (2k+1)λ/42k λ/4=8S ρ π2ν2A 2[sin 22πνt ·(12x +λ8πsin 4π x/λ)|2k λ/4(2k+1)λ/4+ cos 22πνt ·(12x −λ8πsin 4π x/λ)|2k λ/4(2k+1)λ/4]=8S ρ π2ν2A 2·12·λ4(cos 22πνt +sin 22πνt)=8S ρ π2ν2A 2·12·λ4= S ρ π2ν2A 2λ (10) ②任意不相邻的波节与波腹之间的能量W= dW= 8ρ π2ν2A 2(cos 22πx λ sin 22πνt +sin 22πx λ cos 22πνt)dV =S8ρ π2ν2A 2(cos 22πx λ sin 22πνt +sin 22πx λcos 22πνt)dx 2k+1 λ4+N λ22k λ/4=(2N+1) S ρ π2ν2A 2λ 其中N 为波节、波腹间隔的个数N= 0,±1,±2,±3,⋯ (11)③对应位置之间的能量W= dW= 8ρ π2ν2A 2(cos 22πx λ sin 22πνt +sin 22πx λ cos 22πνt)dV =S8ρ π2ν2A 2(cos 22πx λ sin 22πνt +sin 22πx λcos 22πνt)dx 2k+1 λ4+N λ2+∆x 2k λ/4+∆x=(2N +1) S ρ π2ν2A 2λ 其中N 为波节、波腹间隔的个数N= 0,±1,±2,±3,⋯ (12)由上述三点可以得出这样一个结论:驻波的能量在任一波节及波腹间都保持不变,且在相对应的位置之间的能量之和也保持不变。

电路中的驻波现象与固有频率解析驻波现象是电路中常见的一种现象,它是指在传输线上由于反射波与前向波相互叠加而形成的一种稳定的波动模式。

驻波现象在电路设计和故障排查中具有重要的意义,而固有频率则是与驻波现象密切相关的概念。

本文将从驻波现象和固有频率两个方面进行探讨,以期更好地理解电路中的这一现象。

一、驻波现象的产生与特点驻波现象的产生是由于信号在传输线上的传播过程中,遇到了负载的阻抗不匹配或传输线的长度不合适等因素。

当信号遇到这些障碍时,一部分信号将被反射回源端,与前向波相互叠加形成驻波。

驻波的特点是振幅在传输线上不断变化,而相位保持不变。

这种振幅变化的规律是由传输线的特性阻抗和反射系数决定的。

驻波现象在电路中会引起一系列问题。

首先,驻波会导致信号的衰减,降低信号的质量。

其次,驻波还会导致信号的反射,增加了传输线上的干扰。

此外,驻波还会对电路的稳定性和工作效率产生负面影响。

因此,了解和掌握驻波现象对于电路设计和维护至关重要。

二、固有频率的概念与计算方法固有频率是指在驻波现象中,传输线上的某一位置上驻波振幅最大的频率。

在传输线上,当信号的频率等于固有频率时,驻波振幅达到最大值。

固有频率与传输线的长度和特性阻抗有关,可以通过以下公式计算:固有频率 = 速度/(2 ×传输线长度)其中,速度是信号在传输线上的传播速度,传输线长度是指信号传输的路径长度。

固有频率的计算对于电路设计和故障排查具有重要意义。

通过计算固有频率,可以确定传输线上的驻波位置和振幅,进而优化电路设计和排查故障。

此外,固有频率还可以用于确定信号的谐振情况,为频率选择和滤波器设计提供参考。

三、驻波现象与固有频率的应用驻波现象与固有频率在电路中有着广泛的应用。

首先,驻波现象可以应用于阻抗匹配。

通过调整传输线的特性阻抗或使用阻抗匹配器,可以使信号在传输线上的反射系数最小,从而减小驻波的幅度。

其次,驻波现象还可以用于测量传输线的特性阻抗。

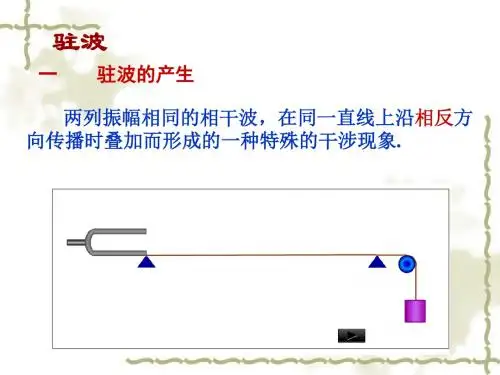

第三十七讲:§9-5驻波一、驻波的形成1、驻波形成的条件:在同一直线上相向传播的两列同振幅、频率、波速的波的叠加,是一种波的干涉现象。

2、图示3、特点:其波形不变,与行波不同;不是振动的传播,而是媒质中各质点都作稳定的振动。

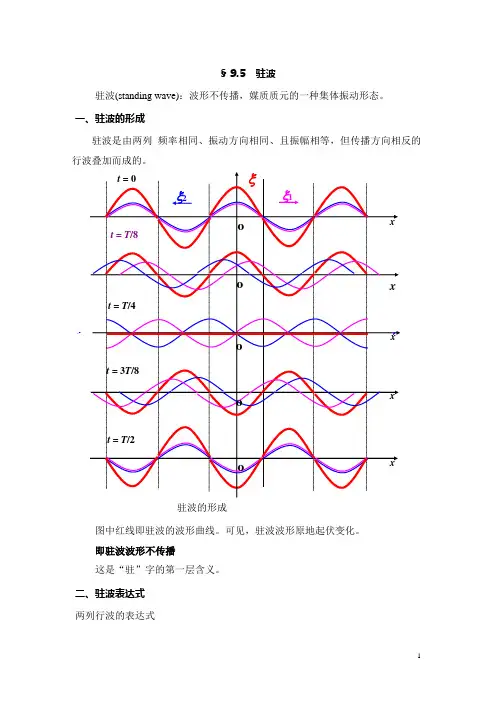

二、驻波的波动方程右行波:左行波:合成波:)(2cos1λνπxtAy-=)(2cos2λνπxtAy+=()()t y x AtxAyyy==+=πνλπ2cos2cos221其中()x A x A=λπ22为驻波的振幅,是x 函数;()t y t =πν2cos 为质点作简谐振动,是t 函数。

1、驻波振幅的分布特点——波腹与波节①波腹公式:推导:当12cos=x λπ,()A x A 2=,振幅最大,为波腹。

12cos =x λπ⇒πλπk x ±=2 ⇒ 2λk x ±= ,2,1,0=k②波节公式:推导:当02cos=x λπ,()0=x A ,振幅最小,为波节。

02cos =x λπ⇒()2122πλπ+±=k x ⇒ ()412λ+±=k x ,2,1,0=k③两个相邻波腹(波节)之间的间距 21λ=-=∆+k k x x x2、驻波相位的分布特点①波节两侧点的振动相位相反,即相位差为π。

,,,k kx 2102=±=λ(),2,1,0412=+±=k k x λ②波节之间点的振动相位相同。

即相位差为π2。

③各质点的振幅一定,仅在平衡位置附近做往复运动,顾其波形不变。

3、驻波的能量驻波振动中无位相传播,也无能量的传播。

一个波段内不断地进行动能与势能的相互转换,并不断地分别集中在波腹和波节附近而不向外传播。

①波节处主要集中于势能(越靠近波节就越大,∵dx dy E P ∝)。

②波腹处主要集中于动能(越靠近波腹就越大,∵221υm E k =)。

③其他各质点是动能和势能共存。

④驻波不传递能量,与行波不同。

§ 9.5 驻波驻波(standing wave):波形不传播,媒质质元的一种集体振动形态。

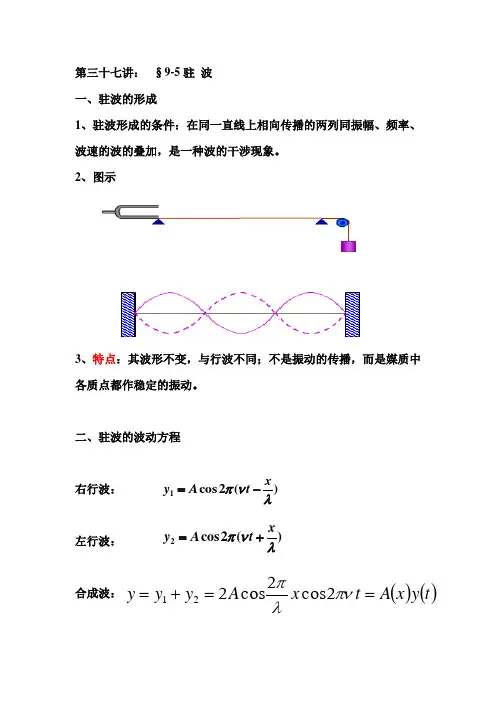

一、驻波的形成驻波是由两列 频率相同、振动方向相同、且振幅相等,但传播方向相反的行波叠加而成的。

图中红线即驻波的波形曲线。

可见,驻波波形原地起伏变化。

即驻波波形不传播这是“驻”字的第一层含义。

二、驻波表达式 两列行波的表达式 正向驻波的形成11cos 2π()x y A t νφλ=-+反向适当选择坐标原点和时间零点,使 ϕ1、ϕ2均等于零,则表达式变为 两行波叠加得驻波表达式:三、驻波的特点1 频率特点:由图及式知,各质元以同一频率作简谐振动。

2 振幅特点:(1)各点的振幅|2A cos kx |和位置x 有关,振幅在空间按余弦规律分布。

(2)波节:有些点始终静止,这些点称作波节(node)。

波节处,由两列波引起的两振动恰好反相,相互抵消,故波节处静止不动。

由cos 2π/x =0得波节位置,两相邻波节间的距离为 λ /2。

(3)波腹:有些点振幅最大,这些点称作波腹(antinode)。

波腹处,由两列波引起的两振动恰好同相,相互加强,故波腹处振幅最大。

由|cos kx |=1得波腹位置,两相邻波腹间的距离亦为 λ /2。

3 相位特点驻波波形曲线分为很多“分段”(每段长λ/2),同一分段中的各质元振动相位相同;相邻分段中的质元振动相位相反。

驻波相位不传播()m210,1,02im x k k A λ'=±+== 22cos 2π()xy A t νφλ=-+2cos 2π()xy A t νλ=+2cos 2πcos 2πxA tνλ=12y y y =+cos 2π()cos 2π()x xA t A t ννλλ=-++1cos 2π()xy A t νλ=+max0,1,22x kk A A λ'=±==这是“驻”字的第二层含义。

例: 为波节结论相邻波节间的各点同相 ,波节两边的各点振动反相 4 能量特点驻波的能量被“封闭”在相邻波节和波腹间 的λ/4的范围内,在此范围内有能量的反复 流动,但能量不能越过波腹和波节传播。