民法规范中的条件判断及推理

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:3

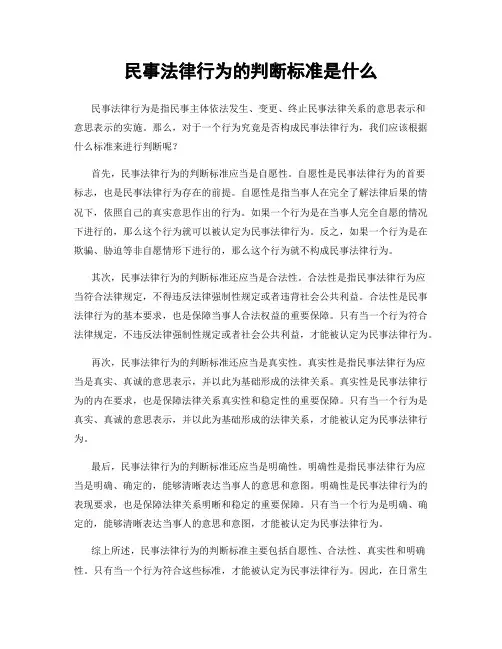

民事法律行为的判断标准是什么民事法律行为是指民事主体依法发生、变更、终止民事法律关系的意思表示和意思表示的实施。

那么,对于一个行为究竟是否构成民事法律行为,我们应该根据什么标准来进行判断呢?首先,民事法律行为的判断标准应当是自愿性。

自愿性是民事法律行为的首要标志,也是民事法律行为存在的前提。

自愿性是指当事人在完全了解法律后果的情况下,依照自己的真实意思作出的行为。

如果一个行为是在当事人完全自愿的情况下进行的,那么这个行为就可以被认定为民事法律行为。

反之,如果一个行为是在欺骗、胁迫等非自愿情形下进行的,那么这个行为就不构成民事法律行为。

其次,民事法律行为的判断标准还应当是合法性。

合法性是指民事法律行为应当符合法律规定,不得违反法律强制性规定或者违背社会公共利益。

合法性是民事法律行为的基本要求,也是保障当事人合法权益的重要保障。

只有当一个行为符合法律规定,不违反法律强制性规定或者社会公共利益,才能被认定为民事法律行为。

再次,民事法律行为的判断标准还应当是真实性。

真实性是指民事法律行为应当是真实、真诚的意思表示,并以此为基础形成的法律关系。

真实性是民事法律行为的内在要求,也是保障法律关系真实性和稳定性的重要保障。

只有当一个行为是真实、真诚的意思表示,并以此为基础形成的法律关系,才能被认定为民事法律行为。

最后,民事法律行为的判断标准还应当是明确性。

明确性是指民事法律行为应当是明确、确定的,能够清晰表达当事人的意思和意图。

明确性是民事法律行为的表现要求,也是保障法律关系明晰和稳定的重要保障。

只有当一个行为是明确、确定的,能够清晰表达当事人的意思和意图,才能被认定为民事法律行为。

综上所述,民事法律行为的判断标准主要包括自愿性、合法性、真实性和明确性。

只有当一个行为符合这些标准,才能被认定为民事法律行为。

因此,在日常生活和工作中,我们应当充分了解这些判断标准,以便正确判断和处理各类民事法律行为,维护自身合法权益,促进社会公平正义的实现。

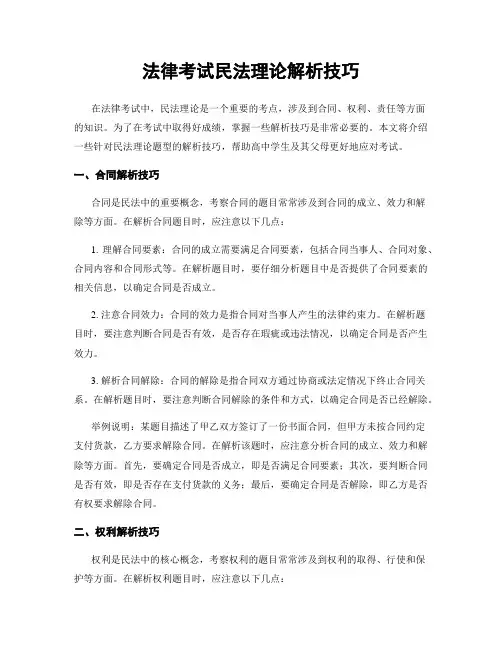

法律考试民法理论解析技巧在法律考试中,民法理论是一个重要的考点,涉及到合同、权利、责任等方面的知识。

为了在考试中取得好成绩,掌握一些解析技巧是非常必要的。

本文将介绍一些针对民法理论题型的解析技巧,帮助高中学生及其父母更好地应对考试。

一、合同解析技巧合同是民法中的重要概念,考察合同的题目常常涉及到合同的成立、效力和解除等方面。

在解析合同题目时,应注意以下几点:1. 理解合同要素:合同的成立需要满足合同要素,包括合同当事人、合同对象、合同内容和合同形式等。

在解析题目时,要仔细分析题目中是否提供了合同要素的相关信息,以确定合同是否成立。

2. 注意合同效力:合同的效力是指合同对当事人产生的法律约束力。

在解析题目时,要注意判断合同是否有效,是否存在瑕疵或违法情况,以确定合同是否产生效力。

3. 解析合同解除:合同的解除是指合同双方通过协商或法定情况下终止合同关系。

在解析题目时,要注意判断合同解除的条件和方式,以确定合同是否已经解除。

举例说明:某题目描述了甲乙双方签订了一份书面合同,但甲方未按合同约定支付货款,乙方要求解除合同。

在解析该题时,应注意分析合同的成立、效力和解除等方面。

首先,要确定合同是否成立,即是否满足合同要素;其次,要判断合同是否有效,即是否存在支付货款的义务;最后,要确定合同是否解除,即乙方是否有权要求解除合同。

二、权利解析技巧权利是民法中的核心概念,考察权利的题目常常涉及到权利的取得、行使和保护等方面。

在解析权利题目时,应注意以下几点:1. 确定权利主体:权利主体是指享有权利的个人或组织。

在解析题目时,要注意分析权利主体的身份和地位,以确定权利是否存在。

2. 分析权利的取得方式:权利的取得方式有多种,包括法定取得、合同取得和侵权取得等。

在解析题目时,要分析权利的取得方式,以确定权利是否有效。

3. 确定权利的行使和保护方式:权利的行使和保护方式包括自主行使和申请保护等。

在解析题目时,要确定权利的行使和保护方式,以确定权利是否得到充分保护。

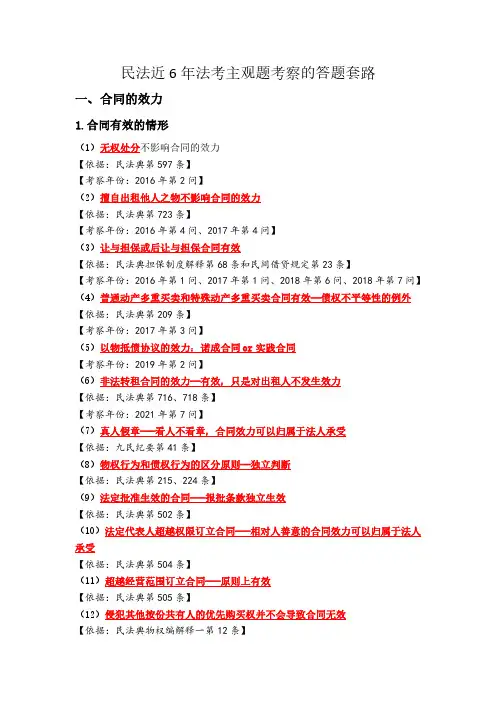

民法近6年法考主观题考察的答题套路一、合同的效力1.合同有效的情形(1)无权处分不影响合同的效力【依据:民法典第597条】【考察年份:2016年第2问】(2)擅自出租他人之物不影响合同的效力【依据:民法典第723条】【考察年份:2016年第4问、2017年第4问】(3)让与担保或后让与担保合同有效【依据:民法典担保制度解释第68条和民间借贷规定第23条】【考察年份:2016年第1问、2017年第1问、2018年第6问、2018年第7问】(4)普通动产多重买卖和特殊动产多重买卖合同有效--债权不平等性的例外【依据:民法典第209条】【考察年份:2017年第3问】(5)以物抵债协议的效力:诺成合同or实践合同【考察年份:2019年第2问】(6)非法转租合同的效力--有效,只是对出租人不发生效力【依据:民法典第716、718条】【考察年份:2021年第7问】(7)真人假章---看人不看章,合同效力可以归属于法人承受【依据:九民纪要第41条】(8)物权行为和债权行为的区分原则--独立判断【依据:民法典第215、224条】(9)法定批准生效的合同---报批条款独立生效【依据:民法典第502条】(10)法定代表人超越权限订立合同---相对人善意的合同效力可以归属于法人承受【依据:民法典第504条】(11)超越经营范围订立合同---原则上有效【依据:民法典第505条】(12)侵犯其他按份共有人的优先购买权并不会导致合同无效【依据:民法典物权编解释一第12条】(13)侵犯房租承租人的优先购买权并不会导致合同无效【依据:民法典第728条】(14)约定禁止转让抵押物的,不管该约定是否办理了登记,不影响转让合同的效力【依据:民法典担保制度解释第43条】(15)免责的债务承担中没有经过债权人同意,不影响债务承担的效力,只是对债权人不发生效力而已【依据:民法典第511条】2.合同无效的情形(1)无权代理和滥用代理权的情形,被代理人拒绝追认的,合同无效【依据:民法典第168条、171条】【考察年份:2018年第3问】(2)民法法律行为无效情形--双方虚假行为、恶意串通、违背公序良俗、违反法律行政法规的效力性强制性规定、无民事行为能力人实施的任何民事法律行为【依据:民法典第153、154条】(3)流质流押条款--无效【依据:民法典第401、428条】(4)基于效力上的从属性,主合同无效,担保合同无效【依据:民法典第388条】(5)非法转包、违法分包--合同无效【依据:民法典第791条、建设工程施工合同解释第1、3、47条】(6)向本单位职工集资后转贷牟利的,转贷合同无效【依据:民间借贷规定第13条】二、撤销权1.债权人的撤销权的构成要件和当事人怎么列【依据:民法典第539条】【考察年份:2019年第1问和第3问、2020年第6问】2.赠与人的任意撤销权和法定撤销权--注意不得撤销的情形(公证+具有救灾、扶贫、助残等公益性质的赠与和道德义务性质的赠与)【依据:民法典第658、663条】【考察年份:2020年第9问】3.可撤销民事法律行为的撤销权--欺诈、胁迫、重大误解、显失公平(形成诉权,受双重除斥期间限制)【依据:民法典147-152条】4.无权代理中善意相对人的撤销权--在被代理人追认之前行使【依据:民法典171条】三、优先购买权1.房屋承租人同等条件下享有优先购买权--同等条件的判断【依据:民法典第726条】【考察年份:2021年第9问】2.按份共有人在同等条件下享有优先购买权--转让给他人的仍然可以继续主张【依据:民法典305-306条】四、担保1.担保物权(1)出票人记载不得转让的字样,持票人设立质权行为是否有效--有效,仅仅设立一个权利负担而已【依据:民法典第440条、民法典担保制度解释第58条】【考察年份:2019年第5问】(2)让与担保的优先受偿权--让与担保和后让与担保的区别【依据:民法典担保制度解释第68条】【考察年份:2017年第1问、2018年第6问、2018年第7问、2020年第3问】(3)混合担保--债权人行使权利是否有顺序限制(看债务人有没有提供物保)【依据:民法典第392条】【考察年份:2020年第4问】(4)抵押权---追及效力和正常经营活动买受人规则的认定【依据:民法典第404、406条、民法典担保制度解释第56条】【考察年份:2020年第4问】(5)担保人承担担保责任后的追偿权--13条【依据:民法典担保制度解释第13条】【考察年份:2020年第10问】(6)留置权构成要件--普通留置权和商事留置权【依据:民法典第448条和民法典担保制度解释第62条】【考察年份:2020年第10问】2.保证(1)保证方式--一般保证or连带责任保证【依据:民法典第686条】【考察年份:2020年第4问、2017年第2问】(2)一般保证中当事人怎么列【依据:民法典担保制度解释第26条第1款】【考察年份:2020年第4问】3.建设工程价款的优先受偿权(1)承包人享有建设工程价款优先受偿权--仅限于直接订立建设工程价款的承包人(2)优先受偿权的范围--仅包括本金,不包括利息、违约金和损害赔偿金【依据:民法典第807条、建设工程施工合同解释一第36条和40条】【考察年份:2018年第3问】五、风险负担1.买卖合同的风险负担--交付主义【依据:民法典第604条】【考察年份:2017年第5问】2.电子商务买卖合同的风险负担--收货人签收之时【依据:民法典第512条】3.在途货物买卖合同--买卖合同成立时风险发生转移【依据:民法典第606条】4.买受人迟延受领--买受人违反约定时起承担标的物毁损灭失的风险【依据:民法典第605条】5.出卖人根本违约买受人拒绝接受标的物或解除合同--标的物毁损灭失的风险由出卖人承担【依据:民法典第610条】6.租赁合同的风险负担--出租人承担【依据:民法典第729条】7.融资租赁合同的风险负担--承租人承担【依据:民法典第751条】六、合同的解除权1.法定解除权(1)一方当事人享有的法定解除权--(不可抗力、预期违约、迟延履行主要债务经过催告仍然不履行、根本违约)【依据:民法典第563条】【考察年份:2018年第8问】(2)分期付款买卖合同中买受人未支付价款达到总价款的五分之一以上,经催告买受人仍未支付的,出卖人享有法定解除权【依据:民法典第634条】(3)借款人没有按照约定的用途使用借款的,贷款人可以解除合同【依据:民法典第673条】(4)承租人擅自转租的,出租人可以自知道或应当知道承租人擅自转租之日起6个月内主张解除合同【依据:民法典第716条】2.任意解除权(1)委托合同的双方当事人均享有任意解除权【依据:民法典第933条】【考察年份:2018年第4问】(2)不定期租赁合同的双方当事人均享有任意解除权【依据:民法典第707、730、734条】3.特殊的解除事由(1)情势变更--发生不可归责于任何一方当事人的事由,继续履行合同对一方当事人明显不公平【依据:民法典第533条】(2)不可抗力--发生不可归责于任何一方当事人的事由,合同无法继续履行【依据:民法典第563条】(3)合同僵局的司法解除--违约方向法院起诉解除合同【依据:民法典第580条】七、法人人格否认1.法人人格否认之诉的主体要件--股东或实际控制人滥用法人独立地位的行为【依据:民法典第83条第2款、公司法第20条第3款】【考察年份:2018年第4问】2.横向法人人格否认制度--公司的子公司和关联公司之间适用【依据:九民纪要第11条】【考察年份:2019年第8问】3.法人人格否认之诉的适用情形--资本显著不足、人格混同(财产混同)、过度支配和控制【依据:民法典第83条第2款】【考察年份:2019年第8问】八、侵权责任1.产品侵权--谁来承担侵权责任(生产者和销售者承担对外承担不真正连带责任)【依据:民法典第1203条】【考察年份:2020年第5问】2.用人单位的责任--执行工作任务的认定(扩大解释)【依据:民法典第1191条】【考察年份:2016年第6问】3.机动车道路交通事故责任--谁来承担赔偿责任--机动车的实际运行利益的享有者【依据:民法典第1208条】【考察年份:2016年第6问】4.树木折断、果实坠落致人损害的责任承担--管理者的过错推定责任【依据:民法典第1257条】【考察年份:2021年第5问】5.安全保障义务--与其过错相应的补充责任【依据:民法典第1198条、1254条第2款】【考察年份:2021年延考第3问】。

民法典总则编详细解读第八条合法性公序良俗原则在民法典总则编中,第八条规定了合法性公序良俗原则。

这一原则是民法的核心基础,是民事法律制度的灵魂。

它不仅具有法律效力,也具有道德影响力。

本文将对第八条进行详细解读,强调其在现实社会生活中的重要性。

第一节:合法性的定义与要求合法性是指行为符合法律规定的合法要求。

根据第八条的规定,合法性包括两个方面:一是符合法律规定的规范性要求;二是不违反公序良俗。

合法性的第一个方面,即符合法律规定的规范性要求,是指行为必须符合法律规定的要求,没有规定不允许的行为或者规定必须行使的行为。

合法性的第二个方面,即不违反公序良俗,是指行为不能有悖于社会公序良俗的价值观念和道德规范。

第二节:公序良俗的核心内涵公序良俗是公共秩序和社会道德的体现,是社会生活的基本准则。

公序包括法律公序和道德公序,良俗包括法律良俗和道德良俗。

法律公序是指法律所规定的社会秩序和法律规范的遵守。

道德公序是指社会道德价值观念的尊重和遵守。

法律良俗是指符合法律规定的行为习惯和规范。

道德良俗是指符合社会道德价值观念的行为习惯和规范。

第三节:合法性与公序良俗的关系合法性公序良俗原则体现了法律与道德的有机结合。

在具体的行为中,合法性是公序良俗的基础和前提。

合法性公序良俗原则对行为的要求是统一的。

合法性与公序良俗相互区别又相互依存。

合法性是具体法律规定的要求,而公序良俗是法律规范的补充和完善,扩大了法律的适用范围。

第四节:合法性公序良俗原则的作用合法性公序良俗原则在民事法律关系中发挥着重要作用。

首先,该原则保障了法律秩序和社会稳定。

合法性保证了行为符合法律规定,不会造成混乱和冲突。

公序良俗规范了人们的行为,维护了社会正常秩序。

其次,该原则保护了公民的合法权益。

合法性保障了公民的权益不受侵犯。

公序良俗则保障了公民的基本利益和社会公益。

最后,该原则维护了社会文明和道德规范。

合法性公序良俗原则促使人们遵循法律和道德规范,构建和谐文明的社会环境。

民事法律行为判断标准是什么民事法律行为是指公民、法人或者其他组织依照法律规定,通过协商、约定或者其他方式建立民事法律关系的行为。

在日常生活中,我们经常会涉及到各种各样的民事法律行为,比如买卖、租赁、借贷、赠与等等。

那么,对于这些行为,法律是如何进行判断的呢?民事法律行为的判断标准又是什么呢?首先,民事法律行为必须是以自愿为基础的。

自愿是民事法律行为成立的首要条件,也是最基本的判断标准。

也就是说,当事人在进行民事法律行为时,必须是在自己的意志自由的情况下进行的,不能是被胁迫或者欺骗的结果。

只有当事人是在真实、自由的情况下进行了民事法律行为,这个行为才是有效的。

其次,民事法律行为必须是合法的。

合法性是民事法律行为判断的第二个标准。

这里的合法性包括两个方面,一是指民事法律行为的内容必须符合法律规定,不能违反法律;二是指民事法律行为的方式必须符合法律规定,不能采取违法手段。

比如,买卖行为的标的物必须是合法的,合同的签订必须是真实有效的,否则就会影响到民事法律行为的合法性。

再次,民事法律行为必须是真实的。

真实性是民事法律行为判断的第三个标准。

也就是说,当事人进行民事法律行为时,必须是基于真实的意愿和真实的情况,不能是虚假的、欺诈的。

比如,一方通过欺骗手段让对方签订了合同,这样的合同就是不真实的,是无效的。

最后,民事法律行为必须是有明确标的的。

明确标的是民事法律行为判断的第四个标准。

也就是说,民事法律行为必须有明确的标的物或者标的权利。

比如,买卖合同的标的物必须是确定的商品或者货币,借贷合同的标的权利必须是确定的借款权利等等。

只有当民事法律行为有明确的标的物或者标的权利,这个行为才是有效的。

综上所述,民事法律行为的判断标准主要包括自愿性、合法性、真实性和明确标的。

只有当民事法律行为符合这些判断标准时,这个行为才是有效的,才能产生法律效力。

因此,在日常生活中,当我们进行各种民事法律行为时,一定要注意这些判断标准,确保自己的权益不受损害。

类案在司法推理中的规范化运用研究文章属性•【公布机关】北京市第二中级人民法院•【公布日期】•【分类】司法调研正文类案在司法推理中的规范化运用研究最高人民法院先后出台的《司法责任制实施意见(试行)》、《关于促进统一法律适用的工作办法》,设立并推行“类案检索及制作检索报告制度”。

然而,类案运用实践与制度规定预期之间仍存在落差,法官们普遍为何、何时、如何使用类案存在困惑。

本文从法官的司法推理过程入手,明确类案运用的实践价值、必要情形和规范方法,探析类案运用的规范路径。

一、类案在司法裁判中的运用困境(一)错位的产生:司法实践与检索规定间存在落差2017年,最高人民法院出台《最高人民法院司法责任制实施意见(试行)》,规定了类案检索及制作检索报告制度。

此后,地方各级法院陆续制定了相关具体规定和实施办法。

为考察审判实践中法官实际检索并运用类案的情况,笔者在中国裁判文书网以B市法院2017年至2019年审理的民事案件为样本,分别以“在先案例(在先判决、在先判例)”、“指导案例”、“公报案例”、“参阅案例”为关键词,在“全文”和“(裁判)理由”部分进行检索。

发现审判实践中运用类案的情况存在以下两个显著特征:一是裁判中运用类案的整体数量很少。

从B市近三年的民事案件来看,运用类案的平均比例仅为0.03%。

二是在运用类案的案件中,在裁判说理环节加以论证的比重较低。

在上述B市案件中,该比例不超过25%。

说明即使案件裁判中涉及类案,也较多存在于当事人提出诉辩意见、举证质证、事实认定等环节,法官极少在裁判文书中援引类案论证法律推理过程。

可见,一方面,从全国到地方,各级法院积极呼吁并要求法官在实践中进行类案检索及参照运用;而另一方面,法官在裁判过程中真正运用类案,尤其是进行说理的情形却寥寥可数。

类案检索规定与类案运用的实践之间存在一定的错位。

(二)错位的原因:法官对裁判中运用类案的困惑为进一步挖掘类案运用现状背后的原因,笔者采用了问卷形式进行调研。

考研法硕:法律规则的逻辑结构法律规则具有内在的严密的逻辑结构。

法律规则主要由假定(条件)、行为模式、法律后果三个要素组成。

假定又称条件,是规则中关于适用该规则的条件的规定,即法律规则在什么时间、空间对什么人适用以及在什么情境下对人的行为有约束力的问题。

它包含两个方面:一是法律规则的适用条件,其内容是法律规则在什么时间生效,在什么地域生效以及对什么人生效等;二是行为主体的行为条件,其往往是法律关系产生、变更或消灭的事实规定,内容包括行为主体的资格构成(行为主体的国籍、权利能力、行为能力、免责条件等)和行为的情境条件(行为的时间、地点、程序和状态等)。

在立法实践中有可能省略假定(条件)这一要素,或将其规定在其他条文中,以求文字表达简明扼要。

但是省略不意味着假定(条件)不存在,我们可以根据法律规则的内在逻辑,从法律条文的上下文或若干法律条文的内容规定推导出假定(条件)。

行为模式是指法律规则中关于行为的规定,即法律关于允许做什么、禁止做什么和必须做什么的规定,它是从人们大量的实际行为中概括出来的法律行为要求。

根据行为要求的内容和性质不同,法律规则中的行为模式分为三种:可为的模式、应该为的模式和不得为的模式。

与此相对应的三种法律规则分别是授权性法律规则、命令性法律规则和禁止性法律规则。

命令性法律规则和禁止性法律规则合称为义务性法律规则。

法律后果是指法律规则中对遵守规则或违反规则的行为予以肯定或否定评价的规定。

假定(条件)、行为模式是法律后果的前提,法律后果是对人们遵守或违反假定(条件)和行为模式的认定。

根据人们对行为模式的实际行为的不同,法律后果又分为肯定性法律后果和否定性法律后果两种。

前者是法律规则中规定人们按照行为模式的要求行为而在法律上予以肯定的后果,它表现为法律规则对人们行为的保护、许可或奖励;后者是法律规则中规定人们不按照行为模式的要求行为而在法律上予以否定的后果,它表现为法律规则对人们行为的制裁、不予保护、撤销、停止,或要求恢复、补偿等。

民法价值判断问题的实体性论证规则我们身处的,是一个确定性丧失的时代,也是一个人们转而寻求相互理解并力图达成共识的时代。

——作者题记问题与方法民法问题是民法学问题的核心[1],价值判断问题是民法问题的核心[2]。

作为社会治理的工具,民法就是通过对特定类型冲突的利益关系设置相应的协调规则,来维护社会秩序的和谐。

所谓“特定类型冲突的利益关系”,首先是指民事主体与民事主体之间冲突的利益关系;其次,是指民事主体的利益与国家利益和社会公共利益之间的冲突关系。

作为私法核心的民法,虽不承担着积极推动国家利益和社会公共利益实现的使命,但仍须发挥消极地保护国家利益和社会公共利益的功能,即要着力避免民事主体的利益安排损害国家利益和社会公共利益。

因此,民法也需要对这种类型冲突的利益关系设置相应的协调规则。

民法依据特定的价值取向对上述冲突的利益关系作出取舍,或安排利益实现的先后序位的过程,就是一个作出价值判断的过程。

民法学者在学术实践中关注和讨论的问题大多与此有关。

在价值取向单一的社会,面对价值判断问题,讨论者“心有灵犀”,极易达成共识。

但在价值取向多元的社会里,讨论者由于社会阅历、教育背景以及个人偏好的不同,而持守不同的价值取向,讨论价值判断问题难免“众口难调”,价值判断问题就成了困扰人类智慧的难解之题。

讨论者面对无穷追问,难免流于如下三种命运:一是无穷地递归,以至于无法确立任何讨论的根基;二是在相互支持的论点之间进行循环论证;三是在某个主观选择的点上断然终止讨论过程,例如通过宗教信条、政治意识形态或其他方式的“教义”来结束论证的链条。

[3]正因如此,分析哲学家干脆否认价值判断问题可以成为理性讨论的对象。

他们认为“只表达价值判断的句子没有陈述任何东西,它们是纯粹的情感表达。

” [4]所以“伦理是不可说的。

伦理是超验的。

” [5]而“对于不可说的东西我们必须保持沉默。

” [6]问题是,民法作为通过规则治理社会的关键一环,承担着说服民众接受规则治理的使命。

老钟民法案例题一、方法论(★★)(一)分析工具系作为法律推理(涵摄Subsumtion)的演绎推理方法(★★)1.三段论推理①T→R(具备T的要件时,即适用R之法律效果)②S=T(特定的案件事实S该当于T的要件)③S→R(特定的案件事实S,适用R之法律效果)2.三段论推理更为具体的描述①T=M1+M2+M3→R②S=M1+M2+M3③S→R3.例子(壹)(1)案情(摘自2006年案例题):2004年2月,王某未经其妻同意,以自家住房(婚后购买,房产证登记所有人为王某)向乙银行抵押借款30万元,并办理了抵押登记。

2005年12月,因王某借款到期未还,乙银行申请法院对该客车采取财产保全措施,并请求对王某住房行使抵押权。

问题(第2问):乙银行能否对王某住房行使抵押权?为什么?(2)以“法律效果为导向的逆向思考”。

即将“能否发生S→R这一法律效果”作为思考的出发点,作一个演绎推理。

具体到此例:乙银行能对王某住房行使抵押权,须以“乙银行对王某住房享有抵押权,并且实现抵押权的条件具备”为前提。

乙银行可基于多种原因对王某房屋享有抵押权(如:①房屋抵押权的设立;②房屋抵押权的善意取得;③基于抵押权的从属性,通过受让债权取得房屋抵押;④通过企业合并取得房屋抵押权;⑤通过受遗赠取得房屋抵押权…等等)。

而“实现抵押权的条件”规定在《物权法》第179条,包括两种情形:第一种,债务人不履行到期债务;第二种,发生当事人约定的实现抵押权的情形。

(3)目光穿梭到法律制度,确定推理的“大前提”。

须考虑好几个法律规定!第一个,根据《物权法》第187条的规定,“设立房屋抵押权”的构成要件有三:①抵押合同有效;②抵押人具有相应的处分权;③办理完毕抵押登记。

第二个,根据《物权法》第106条及学理补充(涉及到“法律漏洞填补”!),“善意取得房屋抵押权”的构成要件有四:①不动产登记簿出现权属登记错误;②登记名义人以自己的名义实施无权处分;③受让人系善意(不知无处分权的事实);④办理完毕抵押登记。

法律考试民法题的解题技巧法律考试中,民法题是考察考生对于法律规定的理解和应用能力的重要环节。

在解答这类题目时,考生需要具备一定的法律知识和解题技巧。

本文将介绍一些解答民法题的技巧,帮助高中学生及其父母更好地应对这类考试。

一、理解题意首先,解答民法题的关键是准确理解题目的要求。

在阅读题目时,要仔细分析题干,理解其中的关键词汇和句子结构。

有时候,一句话中的一个细节就能决定答案的方向。

因此,考生需要通过仔细阅读和思考,确保对题目要求的准确理解。

例如,一道题目可能会问道:“在合同法中,当事人的行为是什么?”在这个问题中,关键词是“合同法”和“当事人的行为”。

考生需要明确合同法中有关当事人行为的规定,例如要素、要求等。

只有理解清楚题目要求,才能有针对性地进行分析和解答。

二、归纳法律规则解答民法题时,考生需要将相关的法律规则归纳总结,形成自己的知识框架。

这样做可以帮助考生更好地理解和应用法律规定。

例如,当遇到一道关于合同法的题目时,考生可以将合同的要素(合意、标的、形式等)、合同的效力、合同的解除等方面的规定进行整理。

这样,当遇到类似的题目时,就可以根据已经归纳的规则快速定位答案。

三、分析案例解答民法题时,经常会给出一个具体的案例,要求考生根据法律规定进行分析。

在分析案例时,考生需要注意以下几点:1. 确定案例中涉及的法律问题。

有时候,一个案例可能会涉及多个法律问题,考生需要将其分解开来逐一分析。

2. 确定案例中的事实和法律规定之间的关系。

事实是案例的基础,而法律规定则是解决问题的依据。

考生需要将事实和法律规定进行对比,找出相应的规则。

3. 运用法律规定对案例进行分析。

根据已经掌握的法律规定,考生可以对案例中的问题进行分析和解答。

在分析过程中,要注意条理清晰,逻辑严谨。

四、举一反三解答民法题时,考生可以通过举一反三的方法,将已经掌握的知识应用到其他类似的问题中。

这样可以提高解题的灵活性和准确性。

例如,当遇到一道关于合同解除的题目时,考生可以将已经掌握的合同解除的规则应用到其他类似的问题中,例如合同的变更、合同的履行等。

法律法学中的证据标准与证据推理在法律法学领域,证据标准和证据推理是两个重要的概念。

证据标准指的是法律界定的评估证据的标准,而证据推理则是根据证据进行逻辑推理和分析的过程。

本文将简要介绍证据标准与证据推理在法律法学中的作用和意义。

一、证据标准证据标准是法律规定的一种标准,用于判断某项证据是否可以作为证据使用。

证据标准的目的是为了保证司法决策的公正和准确。

在刑事案件中,常用的证据标准有合理怀疑、足够的证据和证明确凿三种。

合理怀疑是指某项证据能够引起合理的怀疑,从而成为开展案件调查的依据。

合理怀疑标准相对较低,适用于刑事案件的初步调查阶段。

在这一阶段,只需要有足够的初步证据,以便进一步展开调查。

足够的证据是刑事案件中的一种标准,用于评估一项证据是否足以支持对被告的指控。

在这种标准下,法庭需要考虑证据的真实性、可信度和充分性,确保被告的权益得到充分的保护。

证明确凿是刑事案件中最高的证据标准,要求证据必须充分、确凿、无误。

这个标准适用于法庭判决被告有罪的情况,需要证据完全排除合理怀疑,以确保司法决策的准确性和公正性。

二、证据推理证据推理是法官、律师和其他法律从业人员根据案件中的证据进行逻辑分析和推理的过程。

证据推理的目的是在评估证据的基础上得出合理的结论,为案件的解决提供依据。

在证据推理过程中,需要采用科学的方法,不能主观臆断或带有偏见。

证据推理主要基于逻辑学和法律学的方法,它要求对具体案件中的证据进行分析和推理,以便得出正确的结论。

证据推理需要充分考虑证据的真实性、可信度和重要性,不能过度推理或根据不充分的证据做出结论。

在证据推理过程中,法官担负着重要的责任。

法官需要根据证据的实际情况进行逻辑分析和权衡,以便做出公正和准确的判决。

同时,律师也需要利用证据推理来提出有力的辩护或指控,以确保客观、公正的司法决策。

三、证据标准与证据推理的关系证据标准和证据推理是法律法学中紧密相关的概念。

证据标准规定了评估证据的标准和要求,而证据推理则是根据这些标准进行逻辑分析和推理的过程。

民法与法律逻辑的法律推理随着社会的进步和法治的发展,法律推理逐渐成为民法领域中的重要内容。

民法作为我国法律体系中的一部分,不仅包含了法律的一般规定,更涉及到人民的日常生活和社会交往。

在法律推理的过程中,法学家们运用法律逻辑来解读、分析和判断民法问题,以促进公平正义的实现。

一、合同法与法律逻辑的结合民法中的合同法是一个重要的篇章,它规范了人民在经济交往中建立合同关系的行为。

合同法的适用是基于法律逻辑的推理过程,以确保合同双方的权益得到平等保护。

在合同法的适用过程中,要首先明确合同的成立条件、效力要件和解除条件等基本概念,然后根据具体的案件事实和相关法律规定进行分析和判断。

以买卖合同为例,根据法律逻辑的推理过程,首先要明确合同的成立条件,即要求合同当事人之间达成双方意思的一致。

其次,根据物权法的规定,对于商品的交付,要求交付的行为符合所有权的移转原则。

最后,对于买卖双方履行合同义务的情况,根据法律的要求确定违约责任的承担方式。

通过运用法律逻辑,可以合理解释买卖合同的成立和履行过程,确保合同当事人的权益得到充分保护。

二、法律逻辑在民事侵权中的应用在民法领域中,侵权行为属于一种违反法律规定,损害他人合法权益的行为。

法律逻辑在判断侵权行为和确定侵权责任上起着重要作用。

在侵权案件中,需要通过法律推理的过程分析并判断被告是否存在过错,并确定其侵权责任和赔偿金额。

以侵权行为为案例,需要根据法律规定中的过错责任原则来进行逻辑推理。

根据这一原则,要求侵权行为具备主观故意或过失行为,并且侵权行为与损害结果之间存在因果关系。

在法律逻辑的指导下,对于民事侵权案件,法官可以通过分析案件事实和依据相关法律规定,判断被告是否构成侵权行为,并决定赔偿的数额。

同时,法律逻辑也规定了损害赔偿的限额和赔偿方式,以保证侵权受害人的合法权益得到恰当的保护。

三、法律推理在婚姻家庭法中的应用法律逻辑在婚姻家庭法中的应用也不可忽视。

婚姻家庭法是民法的一个重要分支,它规范了个人在婚姻关系、离婚纠纷以及财产分割等方面的权益和义务。

民法典因果关系判断标准

民法典因果关系判断标准主要是指在民事诉讼中,如何确定某一事件与另一事件之间的因果关系。

因果关系是指一个事件的发生,直接导致了另一个事件的发生,而在民事诉讼中,因果关系的判断对于赔偿等方面的判决有着重要的影响。

在民法典中,因果关系判断标准主要包括以下两个方面:

一、事实推论

事实推论是指根据已经掌握的证据材料,从中推断出事实的真相。

在因果关系的判断中,事实推论是非常重要的一环。

在判断因果关系时,需要综合考虑各种证据,包括事实证据和证人证言等,以推断出事件之间的因果关系。

二、合理推断

在因果关系的判断中,还需要进行合理推断。

合理推断是指根据常识和经验,推断出事件之间的因果关系。

在合理推断中,需要考虑到事件之间的时间先后顺序、事件之间的关联性等因素,以及事件的可能性和合理性等方面。

综上所述,民法典因果关系判断标准需要综合考虑事实推论和合理推断两个方面,以推断出事件之间的因果关系,从而对于民事诉讼中的判决有着重要的影响。

- 1 -。

第1篇一、引言民事案件推理是民事审判中的一种重要手段,它对于查明案件事实、维护当事人合法权益具有重要意义。

在我国,民事案件推理的法律规定主要体现在《中华人民共和国民事诉讼法》及相关司法解释中。

本文将从民事案件推理的概念、原则、方法以及具体法律规定等方面进行探讨。

二、民事案件推理的概念民事案件推理是指法官在审理民事案件过程中,运用逻辑思维、类比推理、经验法则等方法,对案件事实进行推断、判断,以查明案件真相,确定当事人权利义务关系的一种审判活动。

三、民事案件推理的原则1. 合法性原则:民事案件推理必须符合法律规定,不得违反法律精神。

2. 事实性原则:民事案件推理应以查明案件事实为出发点,不能凭空臆断。

3. 逻辑性原则:民事案件推理应遵循逻辑规则,保证推理过程的严密性。

4. 证据性原则:民事案件推理应以证据为基础,不得凭空臆断。

5. 公正性原则:民事案件推理应保持公正,不得偏袒任何一方。

四、民事案件推理的方法1. 逻辑推理:运用演绎、归纳、类比等逻辑方法,对案件事实进行推断。

2. 证据推理:根据证据的证明力,对案件事实进行推断。

3. 事实推理:根据案件事实之间的联系,对案件事实进行推断。

4. 法理推理:根据法律精神,对案件事实进行推断。

五、民事案件推理的法律规定1. 《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》第二十二条规定:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。

”第二十三条规定:“人民法院应当全面审查证据,对证据的真实性、合法性、关联性进行审查。

”第二十四条规定:“人民法院应当根据案件事实和证据,依法作出判决。

”2. 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。

”第三条规定:“人民法院应当全面审查证据,对证据的真实性、合法性、关联性进行审查。

”第四条规定:“当事人提供的证据,应当具有证明力。

解析民法中的成立要件与效力确认民法中的成立要件和效力确认是判断合同是否具备法律效力的重要标准。

本文将对民法中的成立要件和效力确认进行详细解析,以便更好地理解和适用这些法律规定。

一、成立要件成立要件是指法律对合同有效形成所要求的条件。

民法对合同的成立要件进行了明确规定,主要包括合同当事人的意思表示、合同的内容和形式等方面的要求。

1. 合同当事人的意思表示在民法中,合同当事人必须自愿且真实地表达订立合同的意愿。

这要求合同当事人具备完全行为能力,并以书面形式或其他合法方式明确表达意思。

只有当双方当事人的意思表示真实、自愿并相互一致时,合同才能成立。

2. 合同的内容合同的内容应当具备明确性、完整性和确定性。

即合同必须明确约定合同的对象、标的、数量、质量、价格、履行期限等要素,并且要求合同内容不得违反法律、行政法规等强制性规定。

3. 合同的形式合同的形式要求根据不同的合同类型进行规定。

在民法中,有些合同需要以书面形式订立,如房屋买卖合同、土地使用权转让合同等;而有些合同则无特定形式要求,可以采用口头、书面或者其他无形式的方式成立。

成立要件是确保合同具备法律效力的重要条件,当合同当事人能够满足上述成立要件时,合同才能够有效成立。

二、效力确认效力确认是判断合同是否具备法律效力的过程,包括生效条件、效力时间和效力范围等方面的确认。

1. 生效条件合同的生效条件是指合同具备法律效力的前提条件。

在民法中,生效条件主要包括合同的成立、合同当事人的完全履行义务、合同标的的到达等。

2. 效力时间效力时间是指合同具备法律效力的具体时间点。

在民法中,效力时间主要分为立即生效和未来生效两种情况。

立即生效是指合同自成立时即具备法律效力,未来生效是指合同在一定条件的发生或者特定时间到来时才具备法律效力。

3. 效力范围效力范围是指合同具备法律效力的适用范围。

在民法中,合同的效力适用于合同当事人,并可以约束合同当事人的继承人或者受让人,但一般不对第三人具有直接效力。

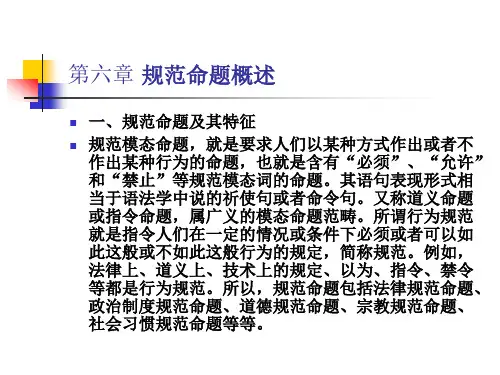

民法规范中条件判断及推理

一、充分条件的推理

如恩吉施所述,法律规范是一种充分条件的论述,也即法律规定“假如某一案件符合该规范的事实构成,那么该案件发生该规范的法律结果。

”通过事实构成与法律后果的连接,立法者部分地表达了他们如何组织社会的设想。

从这个角度出发,司法的三段论可以理解为一个由条件前提和一个直言前提组成的混合假言三段论。

条件前提法律规范,这是由制定法保真的构成要件和法律效果之间的关联。

第二个直言前提是关于案件事实的判断,也即该案符合构成要件的直言判断。

结论是该案适用该规范法律效果的命令。

当然,这种推理也是演绎推理,可以简化为审判格的直言三段论形式。

充分条件的三段论形式可能进一步丰富司法推理的形式,加深对法条适用理解。

例如,

充分条件:假如A命题成立则B命题必然成立。

那么我们把A命题叫做B命题的充分条件,把B命题叫做A命题的必要条件。

换成法律表述则是:如果具备T的要件,则适用R的法律效果。

T→R。

这个命题由法律规定有效,那么,T的要件就是R法律效果的充分条件。

(一)正确推理及其在实践中的运用

充分条件的三段论有效的推理有形式逻辑上所谓肯定前件式推理和否定后件式推理。

肯定前件式推理:

大前提:如果具备T的要件,则适用R的法律效果。

T→R。

小前提:如果该案件事实符合构成要件S=T;

结论:S→R(得出结论S即适用R的法律效果)

例如,

大前提:物权法第三十四条(构成要件)无权占有不动产或者动产的,(法律效果)权利人可以请求返还原物。

小前提:张三无权占有李四的动产(案件事实满足构成要件)

结论:李四可以请求张三返还占有的动产。

该推理主要用于起诉状的撰写和权利主张,找到能够支持我方请求的请求权基础后,就要根据该请求权基础进行事实主张和证明,证明该案满足请求权基础的构成要件,从而适用该法律效果。

否定后件式推理:

大前提:如果具备T的要件,则适用R的法律效果。

T→R。

小前提:不能适用R的法律效果。

结论:S不符合T的构成要件。

例如,

大前提:物权法第三十四条(构成要件)无权占有不动产或者动产的,(法律效果)权利人可以请求返还原物。

小前提:李四不可以请求张三返还占有的动产。

结论:张三无权占有李四的动产不能成立。

这主要可以用来审查判决,决定是否提起上诉或再审时使用。

比如,法院驳回了李四请求张三返还占有的动产,那么,必然要否定张三无权占有李四的动产这个事实不能成立。

在审视法院判决的时候,法院如果没有对李四主张的张三无权占有其动产事实予以否定,或者

该否定是错误的,李四就应该以事实不清或事实错误进行上诉。

(二)推理谬误及其注意事项

否定前件谬误

有一种谬误叫做否定前件谬误,即否定该条文的构成要件,并不能否定该法律效果不成立。

这是因为现实中存在请求权竞合,该规范的要件不满足,不意味着具有相同法律效果的其他法律规范的构成要件也不满足。

作为律师来讲,就要全面检索法律规范,只有穷尽法律途径仍然不能实现当事人愿望时才能放弃。

对于法官来讲,则需要进行必要的释明,当事人不一定懂法,不能以他的请求所选用的法条不能满足而直接驳回请求或判决败诉,应该对相关法条的选择在必要时释明。

这和刑法上的定罪三段论是有区别的,所谓定罪三段论,就是以有关罪名概念的定义为大前提,以表述某人或某些人的犯罪事实的判断为小前提,推出某人或某些人犯了某罪与否的推理形式。

如:“凡乘人不备,公开夺取公私财物据为己有的行为是抢夺罪,某甲的行为是乘人不备,公开夺取公私财物据为己有的行为,所以,某甲的行为是抢夺罪。

”。

当然,这种推理的否定前件推论也是成立的,如,凡乘人不备,公开夺取公私财物据为己有的行为是抢夺罪,某甲的行为不是乘人不备,公开夺取公私财物据为己有的行为,所以,某甲的行为不是抢夺罪。

”。

这是因为根据罪行法定,罪名是对该行为的定义,是等值的,不构成该行为,就不构成该罪。

但是民法规范中一般不具备这种等值关系,所以要慎用这种否定前件,否定结果的推理。

肯定后件谬误

同样由于请求权竞合的存在,适用该法律效果并不能意味着该构成要件的满足,也有可能是满足了其他构成要件。

二、对法条中各种条件的判断

由于法律规范是条件式的判断,这就需要我们在阅读法条的时候进一步区分是哪一种条件句,应该进一步区分充要条件,充分但不必要条件,必要但不充分条件。

民法规范一般没有逻辑词表明是充分条件还是必要条件,这就需要适用者根据立法意旨和法律体系自己进行判断。

(一)充要条件

该种条件可以进行如下推理:有该种条件,必有该结果。

有该结果,必有该条件。

没有该条件,必没有该结果。

没有该结果,必没有该条件。

充要条件可以做反面解释。

也就是说,法律规定该条件发生该法律效果,可做反面解释为不满足该要件的就不构成该法律效果。

当然,这种充要条件的判断在民法规范中并不多见。

(二)充分但不必要条件:这种规范在民法上比较多,民法是权利法,针对各种情况规定了对当事人的不同救济方案,相同或类似的法律效果可能有不同的构成要件,要注意考察其他能够得出法律效果的构成要件,进行比较考量。

此路不通,自有殊途同归。

做为律师,要穷尽列举各种请求权基础,全面比较衡量,做出最优选择。

这种条件句不能作反面解释。

民法规范通常是先规定构成要件,再规定法律效果。

这样符合思维逻辑和认知规律,但是为了节省立法资源或者条件过多的,也使用条件倒置的方式,先规定产生什么结果,再列举需要具备条件或条件之一。

选言式条件:肯定其中一项,就能得出肯定法律效果的结论。

否定其中所有项,才能根据该条否定该法律效果。

比如,合同法第九十一条有下列情形之一的,合同的权利义务终止:

(一)债务已经按照约定履行;

(二)合同解除;

(三)债务相互抵销;

(四)债务人依法将标的物提存;

(五)债权人免除债务;

(六)债权债务同归于一人;

(七)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

联言式条件:肯定所有项,才能得出肯定法律效果的结论。

否定其中一项,就能根据该条否定该法律效果。

比如,民法总则第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效:

(一)行为人具有相应的民事行为能力;

(二)意思表示真实;

(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。

(三)必要但不充分的条件

宪法第七十九条规定:有选举权和被选举权的年满四十五周岁的中华人民共和国公民可以被选为中华人民共和国主席、副主席。

有选举权和被选举权的年满四十五周岁的中华人民共和国公民就是成为国家副主席的必要但不充分的条件,只有具备这个条件才有可能当选。

如果当选,则必然具备这个条件。

比如,民法总则第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效:

(一)行为人具有相应的民事行为能力;

(二)意思表示真实;

(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。

一般情况下,我们可以认为这是法律行为生效的充分条件。

但在例外情形下,应该理解为必要但不充分的条件,比如,在附生效条件和期限的法律行为,在五类实践合同的情形。

区分必要但不充分条件,主要是在这个必要条件之外,还要再满足其他条件才能适用该法律效果,比如前例中提到的条件已成就,自然人借款已交付、定金已交付等。

当然,必要但不充分条件可以做反面解释。

法律是一门实践的艺术,精细入微的理解与适用才能体现专业的优雅。