实用法律逻辑学 第八章 归纳推理与类比推理

- 格式:ppt

- 大小:178.00 KB

- 文档页数:39

第1篇一、引言法律推理是法律适用过程中不可或缺的一部分,它贯穿于法律分析和判断的全过程。

法律推理方法主要包括演绎推理、归纳推理和类比推理。

本文将简要介绍这三种法律推理方法,并结合具体案例进行分析。

二、法律推理方法1. 演绎推理演绎推理是从一般到特殊的推理方法,其基本结构为“大前提-小前提-结论”。

在法律适用过程中,演绎推理表现为:从法律规定(大前提)到具体案件(小前提),得出法律适用结论(结论)。

演绎推理的特点是结论的必然性,只要前提真实,结论就必然真实。

2. 归纳推理归纳推理是从特殊到一般的推理方法,其基本结构为“个别事实-一般规律”。

在法律适用过程中,归纳推理表现为:从具体案件(个别事实)中总结出一般法律规则(一般规律)。

归纳推理的特点是结论的不确定性,结论的真假程度取决于个别事实的代表性。

3. 类比推理类比推理是通过对两个或多个相似案件进行比较,得出法律适用结论的推理方法。

其基本结构为“甲案件-乙案件-结论”。

在法律适用过程中,类比推理表现为:将待解决案件与已知案件进行比较,寻找相似之处,从而得出法律适用结论。

类比推理的特点是结论的或然性,结论的真假程度取决于案件相似性的程度。

三、具体案例1. 案例一:甲将乙打伤,甲被诉至法院。

法律适用过程:(1)大前提:根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条,故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

(2)小前提:甲将乙打伤,构成故意伤害。

(3)结论:甲应被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

此案例运用了演绎推理方法,从法律规定到具体案件,得出法律适用结论。

2. 案例二:甲因盗窃被诉至法院,甲曾因盗窃被判处有期徒刑三年。

法律适用过程:(1)个别事实:甲曾因盗窃被判处有期徒刑三年。

(2)一般规律:根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条,盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

法律逻辑学复习要点第一章概念的一般逻辑知识及其应用1、概念的内涵:就是凝聚于概念中的、它所指称的那类对象具有的特有属性,也是它所指称的对象有别于其他对象、因而能够同其他对象区别开来的根本特征;2、概念的外延:就是具有该概念内涵方面构成性质的那些对象,也就是可用该概念来指称的所有被指称者;3、概念的分类:1)根据概念外延反映的对象数量的不同,概念分为单独概念和普通概念;单独概念:就是其外延只有一个特定对象的概念;普通概念:就是其外延有两个或两个以上乃至无穷多个对象的概念2)根据概念外延指称的对象是否由若干个相同个体聚合而成的集合体,分为集合概念与非集合概念;集合体:是指由若干个相同个体聚合而成的群体;3)根据概念表现形式的不同,分为简单概念与复合概念;简单概念:就是不能对之加以分解的概念;复合概念:就是由两个或两个以上的概念结合而成的概念;4)概念的其他分类根据概念外延所指称的对象,是独立的实体还是依赖于实体二显现出的某种属性,分为实体概念与属性概念;根据其内涵方面的构成性质,是以具有某种性质为特征还是以缺乏某种性质为特征,分为正概念与负概念空概念:是反映没有分子的类即空类的概念例:上帝;论域:就是正负两概念所反映的全部事物所组成的类; 4、概念间关系及应用:是指两个不同概念在外延方面的逻辑关系,亦即它们外延指称的对象是否完全相同而形成的关系;1全同关系;2真包含于关系:就是指一个概念的全部外延与另一个概念的部分外延相同的关系种属关系;3真包含关系:就是指一个概念的部分外延与另一个概念的全部外延相同的关系属种关系; 外延大的概念—-属概念外延小的概念—-种概念4交叉关系5全异关系矛盾关系:如果两个具有全异关系的概念A、B,都真包含于属概念C,并且A、B两个概念的外延之和,恰好等于其属概念C的全部外延,则A、B之间的关系叫矛盾关系;反对关系:如果两个具有全异关系的概念A、B,都真包含于属概念C,并且A、B两个概念的外延之和小于属概念C的全部外延,则A、B两个概念间的关系就叫反对关系;概念内涵与外延的反变关系:从属关系的概念和外延之间存在这样的反变关系,外延愈大,内涵愈小,外延愈小,内涵愈大;5、定义-概念内涵的揭示1定义:揭示概念内涵的方法或表达式叫定义,凡是对某个概念含义作出解说,都可以称作定义;2定义的分类:实质定义与语词定义;实质定义:采用“种差+属”的方法作出;被定义项=种差+属概念语词定义6、定义的方法及概念的概括与限制1概念的概括:种概念过渡为属概念扩大概念外延2概念的限制:属概念过渡为种概念缩小概念外延3定义的规则:定义项的外延必须与被定义项的外延相等定义过宽、定义过窄定义项不能直接或间接地包含被定义项同语反复、循环定义定义项一般不能用否定概念定义项必须是清楚确切的科学概念以比喻代定义7、概念外延的揭示---列举与划分1列举:就是通过逐一列出概念指称的每个对象来证明概念外延的方法;2划分:就是按照一定标准,把一个概念的全部外延分成若干小类,也就是把一个属概念分成若干个概念,以揭示概念外延的逻辑方法;3划分的规则:各子项外延之和,必须恰好等于母项的外延划分过窄--划分出的各子项外延之和小于母项的外延;划分过宽--划分出的各子项外延之和大于母项的外延同一划分中必须依据同一个划分标准多标准划分各子项的外延必须互相排斥、互相构成全异关系子项相容划分的层次必须清楚第三章命题的一般特征1、命题的形式及其分类1逻辑变项:被抽去具体内容的空位处,亦即代之以符号的成分; 2逻辑常项:余下的决定命题形式的成分;命题形式就是逻辑变项与逻辑常项的特定组合形式; 3命题的分类性质命题根据命题是否简单命题关系命题包含“必然、非模态命题联言命题可能、必须、选言命题禁止”等模态命题复合命题假言命题词,命题可分负命题为模态命题和真值模态命题非模态命题;模态命题规范模态命题第四章性质命题1、性质命题1性质命题:又叫直言命题,是断定对象具有或者不具有某种性质的命题;2构成:主项、谓项、联项和量项;主项:就是性质命题中表示断定对象的词项;谓项:是性质命题中用以陈述被断定对象具有或者不具有的某种性质的词项;联项:就是性质命题中连接主项和谓项的断定词项,它表明了对主项和谓项之间外延关系的断定,分为肯定性的断定和否定性的断定两种;量项:就是性质命题中表示所断定的主项外延数量或范围的词项,表明是否断定了主项的全部外延;3四种性质命题及其关系:全称命题:SAP/SEP,所有的S是或不是P;特称命题:SIP/SOP,有点S是或不是P;单称命题:某个特定的S是或不是P;性质命题词项的周延性全称命题的主项都周延,否定命题的谓项都周延 A 反对关系 E反对关系:由真推假,SAP 真 SEP 假,SEP 真 SAP 假 下反对关系:由假推真,SIP 假 SOP 真,SOP 假 SIP 真 差等关系:可以同真,可以同假,SAP 真真,SIP 假2、揭示其隐含命题的方法:1换质法:通过改变一个性质命题的质,并将其谓项换成它的矛盾概念,从而得出一个与原命题不同质的性质命题;1、结论和原命题不同质规则: 2、结论的主项和量项与原命题保持不变3、结论的谓项是原命题谓项的矛盾概念O型命题不能换位,I型命题不能换质位2换位法:通过改变原命题主项与谓项的位置,不改变原命题的质1、原命题和结论的质相同规则: 2、结论的主项和谓项,分别是原命题的谓项和主项3、原命题中不周延的概念,到结论中也不得周延换位:不能换位换质位:3、关系命题1构成:即关系命题的主项、关系项和关系量项;主项:即关系者项,表示一定关系的承担者的概念;关系项:即谓项,表示关系者之间存在的关系概念;关系量项:表示关系者数量的概念;公式:aRb 或 Rab2性质:1对称性:是指在特定的论域里,对象甲与对象乙之间具有某种关系时,对象乙与对象甲之间是否也具有这种关系;如果aRb真,则bRa一定真,则R为对称关系;如果aRb真,则bRa不一定真,则R为非对称关系;如果aRb真,则bRa一定假,则R为反对称关系;2传递性:如果aRb真,并且bRc真,则aRc一定真,R为传递关系;如果aRb真,并且bRc真,则aRc不一定真,R为非传递关系;如果aRb真,并且bRc真,则aRc一定假,R为反传递关系;第五章复合命题1、连言命题定义:连言命题就是同时断定两种以上事物情况p合取q; 连言命题p∧q与其肢命题p、q之间的真假关系:2、选言命题定义:连言命题就是断定几种事物情况中至少有一种事物情况存在的命题p析取q;相容选言命题真值表:不相容选言命题真值表:3、假言命题1定义:假言命题就是断定两种事物情况之间存在着某种条件制约关系的命题;2假言命题的分类及逻辑性质充分条件:有A就必然有B,若A、B两种事物情况之间,A情况出现或存在时,B情况就必然伴随着出现或存在;必要条件:无A必然无B,若A、B两种事物情况之间,A这一种事物情况不出现或不存在时,B这一种事物情况就必然不出现或不存在;充分必要条件:有A必有B,并且无A必然无B;3充分条件假言命题定义:充分条件假言命题就是断定前件p是后件q的充分条件;公式:如果p,那么q;p→q;p蕴含q充分条件假言命题真值表:4必要条件假言命题定义:必要条件假言命题就是断定前件p是后件q的必要条件; 公式:只有p,才q;p←q;p逆蕴含q 必要条件假言命题真值表:充分必要条件假言命题真值表:5、负命题1公式:并非p,~p2性质命题的负命题:并非所有S是P,等值于有点S不是P,~SAP←→SOP并非所有S不是P,等值于有点S是P,~SEP←→SIP并非有的S是P,等值于所有S不是P,~SIP←→SEP并非有的S不是P,等值于所有S是P,~SOP←→SAP3复合命题的负命题:连言命题负命题,~p∧q←→~p∨~q选言命题负命题,~p∨q←→~p∧~q充分条件假言命题负命题,~p→q←→p∧~q必要条件假言命题负命题,~p←q←→~p∧q充分必要条件假言命题负命题,~p←→q←→p∧~q∨~p∧q ~P表示非P第六章规范命题第七章推理概述1、定义:推理就是根据几个已知命题推导出另一个命题的思维形式;2、构成:前提、结论和推导关系;如果p,那么q p→qp p所以,q q3、推理的分类:1必然行推理与或然性推理2演绎推理、归纳推理和类比推理演绎推理:就是由一般性前提推导出特殊性结论的推理;归纳推理:就是由若干个特殊性的前提推导出一个一般性结论的推理;类比推理:就是根据某个对象与另一个对象的许多属性都相同或相似,从而推知某个对象,与另一个对象的另外某种属性也相同或相似的推理;第八章演绎推理1、三段论1定义:三段论就是借助于两个性质命题中共同词项的连接作用而得出结论的演绎推理;2构成:三个不同的词项逻辑变项,小项、中项和大项;小项:S,在三段论结论中作为主项的词项;中项:M,在结论中不再出现的词项;大项:P,在结论中作谓项的那个词项;凡是哺乳动物都是用肺呼吸的动物;鲸是哺乳动物,所以,鲸是用肺呼吸的动物;3三段论公理:凡是对一类事物有所肯定,则对该类事物中的每一个事物也都有所肯定;凡是对一类事物有所否定,则对该类事物中的每一事物也都有所否定;4三段论的规则:1、中项在大、小前提中必须是相同的概念2、中项在前提中必须至少周延一次3、前提中不周延的项,在结论中也不得周延4、两个否定命题作前提不能得结论规则5、前提中若有一个是否定命题,则结论必为否定命题;若结论为否定命题,则前提中必然有一个否定命题6、两个特称前提不能得出必然性结论7、前提中有一个是特称命题,结论必然是特称命题第九章归纳推理1、归纳推理1定义:就是根据一类事物包含的许多对象的共同情况,推出关于该类事物的一般性结论的推理;2就其前提考察的对象与结论主项所反映的对象之间的关系来说,有如下几种情形:第一,可以是分子对象与类的对象之间的关系;第二,可以是一个对象的各个部分与该对象整体之间的关系;第三,由对象自身到自身的归纳;3分类穷举归纳推理典型形式完全归纳推理分类归纳推理归纳推理简单枚举推理不完全归纳推理科学归纳推理完全归纳推理:就是根据一类事物包含的每一对象都具有某种属性,从而推出关于该类事物的一般性结论的推理;特定:1、前提中所考察的个别对象是某类中的全部对象;2、前提中对每一个对象所作的断定是真的,由此而归纳出的结论就一定是真的;不完全归纳推理:就是根据一类事物包含的若干对象具有某种属性,从而推知该类事物都具有某种属性的推理;特定:前提列举的事例,亦即前提考察得知的情况,只是结论断定的那类事物所包含的部分对象的情况,或者只是结论断定的某个对象在部分场合出现的情况;2、探求因果联系的逻辑方法1因果联系:事物之间的引起与被引起的关系;如果一种现象的出现或存在必然引起另一种现象的出现或存在,那么这两种现象之间就具有因果联系;特定:1、原因和结果在时间上是先后相继的;2、因果关系是确实的;3、因果关系是复杂的;3、探求因果关系的逻辑方法:重点掌握:契合法、求同法和剩余法;1契合法:又叫求同法,它是根据被研究现象出现的若干不同场合中,只有一个先行的相关因素相同,进而确定这个惟一相同的相关因素与被研究现象之间有因果联系的逻辑方法;提高契合法结论的可靠程度:第一,在可能情况下增加考察被研究现象出现的场合;第二,必须注意分析各个不同场合中的相同因素是否只有一个;第三,当我们排出了那些与被研究现象不相干的因素而找出惟一相同因素之后,还不能轻易地就此判断这个惟一相同的因素就是被研究现象出现的原因,还应借助于背景知识分析这一相同因素与被研究现象之间的联系性质,分析这一表面相同因素的背后是否隐藏了真正的、与被研究现象有因果联系的共同因素,以免被表面相同的现象所迷惑而得出错误的结论;2差异法:又叫求异法,它是根据被研究对象出现和不出现的两个场合中,其余相关因素都相同而只有一个相关因素不同,进而确定之一相关因素与被研究现象有因果联系的逻辑方法同中求异;正确运用差异法:首先,运用差异法时不仅要严格要求其余相关因素都相同,保证只有一个因素不同,而且,还应注意分析差异现象的后面是否掩盖了真正的差异因素,不要被表面的差异现象所迷惑;其次,要分析找出的惟一不同因素与被研究现象之间的因果联系是单独的还是复合的,以便进一步完整地把握它们之间的因素联系;3契合差异并用法:简称并用法,实际上是契合法和差异法的综合运用;它是根据被研究现象出现的一组场合中,其余相关因素都不同而只有一个相关因素相同;而在被研究现象都不出现的另一组场合中,其余相关因素也不同但都共同没有这个相关因素,进而确定这个相关因素与被研究现象之间有因果联系的逻辑方法;特定:在正反两组场合中分别求同;契合差异并用法是两次运用契合法,一次运用差异法,是在“求同”的基础上寻找差异因素以确定因果联系的逻辑方法;正确运用契合差异并用法:第一,正反两种场合考察的事例,分别都必须是除了一个相关因素相同外,其余因素都必须不同;第二,正反两组事例之间,除“A”与“无A”的差异外,两组事例在其他相关因素方面应尽可能相同或相似;4共变法:是根据被研究对象出现的若干场合中,在其余相关因素不变的情况下,某一相关因素发生程度不同的变换时,被研究现象也伴随着发生程度不同的变化,进而确定该因素与被研究现象之间有因素联系的逻辑方法;正确运用共变法:第一,所考察的场合不能少于三个;第二,某种相关因素与被研究现象之间在程度上的变化,只能是有规律的递增或递减的变化;第三,在考察的各个场合中,必须保证其余相关因素完全相同,并且,只能有一个相关因素发生程度不同的变化;5剩余法:就是根据已知某一复合因素与被研究的某一复合现象有因果联系,并且减去已知有因果联系的那部分因素与现象,进而确定剩下的那个因素与剩下的那个现象之间有因果关系的逻辑方法;正确运用剩余法:必须确认除复合因素的剩余部分以外,被研究现象的剩余部分不能与其他任何因素有因果联系;第十章类比推理1、定义:类比推理又称类比法或类推法,它是根据两个或两类对象的某些属性相同或相似,从而推知它们的另一属性页相同或相似的推理;第十一章假说与侦察假说1、假说定义:又称假设或猜想,就是根据已观察到的事实和已有的科学原理,对尚未认识到的现象的性质或发生原因作出的推测行解释; 假说的提出2、建立假说的逻辑程序假说的推演假说的验证第十二章论证1、定义:论证,也叫逻辑证明,就是引用一些已知为真至少是论证者和论证对象已承认其为真的命题,以确定某个命题的真实性或正当性的思维过程2、论证的组成:1论题:就是其真实性或正当性需要通过论证予以确定的命题;2论据:就是用以确定论题真实性或正当性的那些命题,它是证明论题是否真实或是否正当的理由、根据;在论证中,不需要再给以证明的论据,称为基本论据或原始论据;第一,需对照事实凭感官才能判断其真实性的命题;第二,自然规律、科学原理、定理,以及一般人都知晓的常识性命题;第三,法律法规条文、有效的契约或合同条款、依法作出的司法解释;3论证方式:就是指论据与论题之间的,亦即论据如何推导出论题的方式;3、论证方法:演绎的直接论证直接论证归纳的直接论证方法类比的直接论证反正法间接论证淘汰法4、论证中必须遵循的逻辑思维方法:1同一律1内容:在同一思维过程中,任何思想与其自身同一;同一律反映了正确思维必须具有的确定性,因此也可以说就是概念、命题各自与其自身同一;2公式:A=A或“A→A”3违反同一律的错误:偷换概念:就是在论证过程中自觉或不自觉地改变了一个概念的内涵或外延,把两个本来不同的概念混为相同概念,并且用其中一个概念暗地替换了原先使用的另一个概念;转移论题:也叫偷换论题,在论证过程中用证明另一个无关的论题来代替拟证明的论题,亦即实际证明的论题与需要证明的论题不是一回事;2矛盾律1内容:在同一思维过程中,互相排斥的两种思想不可能同时为真;矛盾律反映了正确思维必须具有的一致性和矛盾性2公式:~A∧~A3违反矛盾律的错误:自相矛盾:在同一思维或论证过程中,既有某种思想、同时又否定这种思想,或者,把两种相互否定的思想看作都是真的;3排中律1内容:在同一思维或论辩过程中,任何一种思想和对这种思想的否定,二者之间必然有一真,不可能两种思想都是假的;排中律反映了正确思维必须具有的明确性;2公式:A∨~A3违反排中律的错误:观点模糊:论证中没有明确的观点,或者故意把观点说得含含糊糊、似是而非,令人捉摸不定;模棱两可:论证对某个问题的态度,“是”也否定,“非”也否定,让人无法确定论证者的观点和态度究竟是什么;或者,在对待别人关于某个问题的态度上,你这样做他要指责,不这样做他也指责,让人动辄得咎、无所适从;。

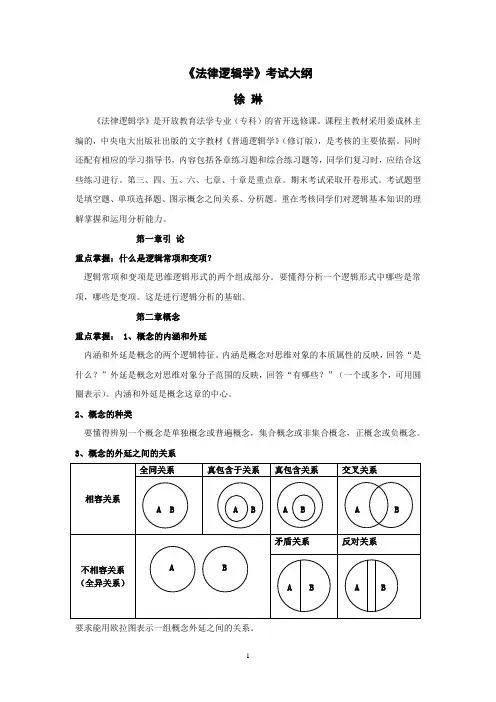

《法律逻辑学》考试大纲徐琳《法律逻辑学》是开放教育法学专业(专科)的省开选修课。

课程主教材采用姜成林主编的,中央电大出版社出版的文字教材《普通逻辑学》(修订版),是考核的主要依据。

同时还配有相应的学习指导书,内容包括各章练习题和综合练习题等,同学们复习时,应结合这些练习进行。

第三、四、五、六、七章、十章是重点章。

期末考试采取开卷形式。

考试题型是填空题、单项选择题、图示概念之间关系、分析题。

重在考核同学们对逻辑基本知识的理解掌握和运用分析能力。

第一章引论重点掌握:什么是逻辑常项和变项?逻辑常项和变项是思维逻辑形式的两个组成部分。

要懂得分析一个逻辑形式中哪些是常项,哪些是变项。

这是进行逻辑分析的基础。

第二章概念重点掌握: 1、概念的内涵和外延内涵和外延是概念的两个逻辑特征。

内涵是概念对思维对象的本质属性的反映,回答“是什么?”外延是概念对思维对象分子范围的反映,回答“有哪些?”(一个或多个,可用圆圈表示)。

内涵和外延是概念这章的中心。

2、概念的种类要懂得辨别一个概念是单独概念或普遍概念,集合概念或非集合概念,正概念或负概念。

3、概念的外延之间的关系要求能用欧拉图表示一组概念外延之间的关系。

4、定义和划分的规则及违反规则所犯的逻辑错误定义是明确概念内涵的逻辑方法。

它的规则有四条(P40—42),要熟记,并懂得用来分析一个定义是否正确。

划分是揭示概念外延的逻辑方法。

注意:⑴只有普遍概念的外延才需要通过划分的方法加以明确。

⑵划分≠分解,划分的母项和子项之间的关系是属种关系。

划分的规则有三条(P47),要熟记,并懂得用来分析一个划分是否正确。

5、概念的概括或限制限制和概括的逻辑根据是属种概念之间的内涵和外延的反变关系(即概念的内涵越少,其外延越大;概念的内涵越多,其外延越小)。

概括和限制的规则:⑴必须在属种关系的概念之间进行推演。

⑵单独概念不能限制,哲学范畴不能概括。

要懂得根据规则分析实例。

第三章简单判断及其演绎推理(一)重点掌握:1、性质判断的种类及其逻辑形式性质判断按照质和量的结合,可分为六种形式:要求能够分析实例。

第1篇一、引言法律逻辑学作为法学研究的重要分支,其核心在于运用逻辑方法分析法律问题,尤其是在法律适用过程中,类比推理作为一种重要的法律推理方法,能够帮助法官和律师在缺乏明确法律规定的情况下,找到合适的法律依据。

本文将通过一个案例,展示如何运用法律逻辑学中的类比推理方法,对“小偷”和“网络黑客”的法律适用进行探讨。

二、案例背景甲是一名年轻的网络工程师,因为对网络安全领域的好奇,开始研究各种网络攻击手段。

在掌握了大量网络攻击技术后,甲决定将所学用于实践,通过网络入侵他人计算机系统,窃取个人隐私信息。

在短短几个月内,甲成功入侵了数十个个人账户,窃取了包括身份证号、银行账户信息等在内的敏感数据。

三、问题提出本案中,甲的行为构成了何种犯罪?在现行法律框架下,应该如何适用法律对甲进行处罚?四、法律逻辑学分析1. 类比推理的定义类比推理是一种基于相似性进行推理的方法,即根据两个或多个事物在某些方面的相似性,推断它们在其他方面也可能相似。

在法律适用中,类比推理可以帮助法律工作者在缺乏明确法律规定的情况下,借鉴类似案例的法律适用经验。

2. 小偷与网络黑客的类比在本案中,我们可以将甲的行为与传统的“小偷”行为进行类比。

传统意义上的小偷通过物理手段,如撬锁、翻窗等,非法侵入他人住宅或商店,窃取财物。

而甲通过网络入侵他人计算机系统,窃取个人信息,与传统的“小偷”行为在手段上有一定的相似性。

3. 法律适用分析(1)盗窃罪根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条,盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

在本案中,甲通过网络窃取他人个人信息,虽然没有直接窃取财物,但其行为侵犯了他人隐私权,造成了严重的社会危害。

因此,可以类比传统盗窃罪,将甲的行为定性为盗窃罪。

(2)侵犯公民个人信息罪根据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一,违反国家有关规定,收集、出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

法律逻辑学复习重点第一章看法的一般逻辑知识及其应用1、看法的内涵:就是凝集于看法中的、它所指称的那类对象具有的特有属性,也是它所指称的对象有别于其余对象、因此能够同其余对象差别开来的根本特点。

2、看法的外延 : 就是拥有该看法内涵方面构成性质的那些对象,也就是可用该看法来指称的所有被指称者。

3、看法的分类:1)依据看法外延反应的对象数目的不一样,看法分为独自看法和一般看法。

独自看法:就是其外延只有一个特定对象的看法。

一般看法:就是其外延有两个或两个以上乃至无量多个对象的看法2)依据看法外延指称的对象能否由若干个同样个体聚合而成的会合体,分为会合看法与非会合看法。

会合体:是指由若干个同样个体聚合而成的集体。

3)依据看法表现形式的不一样,分为简单看法与复合看法。

4)简单看法:就是不可以对之加以分解的看法。

复合看法:就是由两个或两个以上的看法联合而成的看法。

看法的其余分类*依据看法外延所指称的对象,是独立的实体仍是依靠于实体二展现出的某种属性,分为实体看法与属性看法。

*依据其内涵方面的构成性质,是以拥有某种性质为特点还是以缺少某种性质为特点,分为正看法与负看法*空看法:是反应没有分子的类即空类的看法(例:上帝)。

*论域:就是正负两看法所反应的所有事物所构成的类。

4、看法间关系及应用:是指两个不一样看法在外延方面的逻辑关系,亦即它们外延指称的对象能否完好同样而形成的关系。

1)全同关系。

2)真包括于关系:就是指一个看法的所有外延与另一个看法的部格外延同样的关系(种属关系)。

3)真包括关系:就是指一个看法的部格外延与另一个看法的所有外延相同的关系(属种关系)。

* 外延大的看法— - 属看法外延小的看法— - 种看法 4)交错关系 5)全异关系* 矛盾关系:假如两个拥有全异关系的看法A、B,都真包括于属看法 C,并且 A、 B 两个看法的外延之和,恰巧等于其属看法 C 的所有外延,则 A、 B 之间的关系叫矛盾关系。

第八章类比推理和假说[学习提示]本章介绍类比推理和假说的特点和作用。

通过本章学习,要了解比推理和演绎推理、归纳推理的区别;了解类比推理的特点和作用;掌握提高类比推理结论可靠性程度的逻辑要求;了解比喻推理的特点;了解假说的一般特征及其在科学发展中的作用,把握假说的提出和验证的几个阶段与推理的关系。

学习本章要重点掌握以下内容:类比推理是一种或然性推理,提高类比推理的结论的可靠性程度的逻辑要求。

假说的提出阶段主要运用归纳推理和类比推理,假说的验证阶段主要运用演绎推理。

第一节类比推理一、什么是类比推理类比推理是根据两个或两类对象某些属性相同或相似,推出它们的另外的属性上也相同或相似的推理。

例如:广东海康县菜品公司的同志们,经多年研究实验,终于培养出人工牛黄。

他们在形容中发现,牛黄是由于牛胆囊时混进了异物,以它为核心,周围凝集了许多胆脏的分泌物,日积月累,逐渐形成了胆结石;由此他们想到了河蚌育珠,既然河蚌经过人工插片能育出奇光异彩的珍珠来,那么,也可以给牛接种异物,培育世上少有的牛黄。

于是,他们选择丧失役用价值的菜牛作实验,在牛的胆囊里埋进异物。

经过一年左右,他们从牛的胆囊里取出的结石与天然牛黄一样。

设A与B分别表示不同的对象,又设a、b、c、d分别表示各种不同的属性,类比推理的逻辑形成可用公式表示为:A有属性abcdB有属性abc所以,B也有属性d①类比不同于比较。

类比是在比较的基础上得出新的结论,它是推理;比较则是认识两类事物相同点和相异点的一种简单逻辑方法,它不是推理。

②类比也不同于比喻。

类比和比喻虽然都是以比较为基础,但是,类比是同类相比,比喻则是异类相比;类比是推理形式,意在推出新知识,比喻是修辞格,意在生动形象地描写或说明事物。

运用类比推理所以能够推出真实的结论是因为事物的属性之间是有联系的,是互相制约的。

但是,类比推理的结论是或然的。

这是因为推理的根据不充分,结论超出了前提断定的范围。

类比推理所依据的只是两个对象部分属性相同,推出的却是另外的属性也相同。

2020年法律逻辑练习题第八章归纳推理与类比推理参照模板第八章归纳推理与类比推理练习题一、名词解释1.简单枚举归纳推理2.完全归纳推理3.轻率概括4.契合法5.差异法6.共变法7.类比推理二、填空题1.“因为24不是素数,25不是素数,26不是素数,27不是素数,28不是素数,所以24至28之间没有素数。

”这个推理是()推理。

2.运用简单枚举归纳推理应防止()的逻辑错误。

3.根据一类事物包含的许多对象都具有某种属性,从而推知该类事物都具有某种属性,这样的推理叫()推理。

4.已知“甲是团员,乙是团员,丙是团员,而他们都是A班的学生。

”据此,运用归纳推理,可以得出的结论是()。

5.完全归纳推理可分为()和()两种类型。

6.某生物学家对候鸟黄脚鹬初始下蛋的时间,连续进行了十四年的观察记载后,得知这种鸟:第一年的初始下蛋时间是5月28日;第二年的初始下蛋时间是5月26日;第三年的初始下蛋时间是5月29日;第四年的初始下蛋时间是5月26日;……第十三年的初始下蛋时间是5月29日;第十四年的初始下蛋时间是5月27日。

根据上述记载,运用归纳推理,可得出结论()。

7.“蛋粉和奶粉都是粉状食品,都不能用高温杀菌,而奶粉可以用充氮的方法杀菌防腐,所以,蛋粉也可以用充氮的方法杀菌防腐。

”这个推理属于()推理。

8.某地在两个月内连续发生三起爆炸案,经侦查发现:三起爆炸案所使用的炸药、引爆方式相同,犯罪分子选择的作案时间大体相同,侵害目标相似。

侦查人员据此推测认为:“这三起爆炸案是同一作案人所为”。

侦查人员在这里运用的是()推理。

9.根据两个或两类对象某些属性相同或相似,从而推知它们在另一种属性上也相同或相似的推理,叫()推理。

三、单项选择题1.“桦桦中学的教师都是大学毕业的”这一论断()。

①只能通过完全归纳推理得出②只能通过简单枚举归纳推理得出③不能通过简单枚举归纳推理得出,也不能通过完全归纳推理得出④既能通过完全归纳推理得出,又能通过简单枚举归纳推理得出2.“某甲会英语、某乙会英语、某丙会日语、某丁会法语,而他们都是A厂的厂级领导干部”,根据上述情况,若运用归纳推理,可以推出的结论是()。