小鼠免疫组织及免疫细胞的观察

- 格式:docx

- 大小:78.50 KB

- 文档页数:2

⼩⿏脾脏细胞原代培养及观察计数实验报告-⼭东⼤学⼩⿏脾脏细胞原代培养及观察计数【实验⽬的】1.学习掌握细胞培养的基本原理以及具体⽅法,并对⼩⿏脾细胞进⾏原代培养;2.掌握⽆菌操作的具体过程及⽆菌操作台的使⽤;3.学习掌握染⾊法鉴别细胞的⽣死状态的原理及⽅法;4.学习使⽤⾎球计数板对细胞总数及活细胞数进⾏计数;【实验原理】1.细胞培养细胞培养指的是在⽆菌条件下,把动、植物细胞从组织中取出,在体外模拟体的⽣理环境,使离体的细胞在体外⽣长和繁殖,并且维持其结构和功能的⼀种培养技术。

动物细胞培养可分为原代培养和传代培养。

从供体获得组织细胞,在⽆菌条件下,⽤胰蛋⽩酶消化或机械分散等⽅法,将动物组织分散成单个细胞开始⾸次培养长出单层细胞的⽅法称为细胞的原代培养。

当培养的动物细胞⽣长增殖达到⼀定密度,形成致密的单层细胞时,⽤胰蛋⽩酶将细胞消化分散成单细胞,从⼀个容器中以1:2或其他⽐例转移到另⼀个容器中扩⼤培养的⽅法,称为细胞的传代培养。

传代培养的累计次数就是细胞的培养代数。

⾼等⽣物是由多细胞构成的整体,在整体条件下要研究单个细胞或某⼀群细胞在体的功能活动是⼗分困难的。

但如果把活细胞拿到体外培养、增殖并进⾏观察和研究,则要⽅便和简单得多。

被培养的动物细胞是⾮常好的实验对象和实验研究材料,对体外培养的活细胞进⾏研究可以帮助⼈类揭开⽣、⽼、病、死的规律,探索优⽣、抗衰⽼和防治各种疾病的途径和机制,也可以⼈为地诱导和改变细胞的遗传性状和特性,使其向有利于⼈类健康长寿的⽅向发展。

因此动物细胞体外培养技术是研究细胞分⼦机制⾮常重要的实验⼿段,被⼴泛应⽤于医学、⽣物技术、基因⼯程等研究领域。

细胞培养的意义:具有其他⽣物技术⽆可⽐拟的优点;培养条件易改变和控制,便于单因⼦分析;便于⼈们直接对细胞结构、细胞⽣长及发育等过程的观察;在⽣物学的各个领域(如分⼦⽣物学、细胞⽣物学、遗传学、免疫学、肿瘤学及病毒学等)已被⼴泛应⽤。

细胞培养的局限性:在脱离机体复杂环境下,细胞培养条件与躯体环境有⼀定距离;观察到的结果有时难以正确反映机体的状况;细胞培养得到的产物少。

医学免疫学实验指导病原生物与免疫学教研室实验一免疫系统组织和细胞形态学一、实验目的观察小鼠胸腺、脾脏等免疫器官及免疫细胞二、实验内容机体免疫系统由免疫器官、免疫细胞、免疫分子组成。

该系统具有识别和排除抗原性异物、维持机体内环境稳定和生理平衡的功能是执行体液免疫和细胞免疫的物质基础。

本次实验主要观察免疫器官大体解剖学、免疫细胞的形态学特征。

小鼠是啮齿目中体形较小的动物淋巴系统很发达包括胸腺、脾脏、淋巴管、外周淋巴结及肠道派氏集合淋巴结。

本实验在带教老师?傅枷陆馄市∈蠊鄄煨叵佟⑵⒃嗟让庖咂鞴俨⒅蒲 科 鄄煨∈竺庖呦赴 ?一小鼠免疫器官解剖学观察【材料】动物昆明种小白鼠。

试剂3来苏尔水瑞特氏染液。

器材眼科镊眼科剪玻片。

【方法】小鼠脱臼处死投入盛有3来苏尔水的缸内浸泡5分钟。

取出小鼠仰卧位置于试验台上使动物腹部朝上。

以镊子提起耻骨处皮肤用剪刀沿正中线直剪开至下颌部然后钝性分离皮肤再把皮肤向四肢剪开。

注意观察腹壁用剪刀沿正中线自阴部至膈肌为止剪开观察腹腔液量及性状观察脾脏。

切开膈肌剪断胸骨翻起胸骨观察胸腺、心脏及肺脏胸腺位于小鼠胸腔心脏前上方内有许多大淋巴细胞即前胸腺细胞及特定的上皮网状细胞分泌胸腺激素。

解剖结束深埋动物。

二免疫细胞的形态观察【材料】动物昆明种小白鼠。

试剂3来苏尔水瑞特氏染液pH8.6硫酸盐缓冲液20盐酸甲醇。

器材眼科镊眼科剪玻片。

【方法】准备洁净玻片两张一张用于推片另一张用于固定标本。

剪断小鼠尾巴取血或小鼠眼球取血迅速在玻片上涂血膜制备血涂片自然干燥。

瑞氏染色染色甲醇固定标本分钟亦可省略滴加瑞氏染液数滴覆盖血膜染色分钟再加等量的pH8.6硫酸盐缓冲液或新制蒸馏水用洗耳球吹打使之与染液混匀静置染色810分钟弃去染料水洗。

脱色用20盐酸甲醇脱色肉眼观察玻片呈粉红色为宜显微镜下观察结果。

细胞特征细胞细胞是由胸腺内的淋巴干细胞分化而成的是淋巴细胞中数量最多、功能最复杂的一类细胞占外周血液淋巴细胞总数的7580。

小鼠脾脏切片实验报告简介小鼠脾脏是一个重要的免疫器官,承担着过滤和保护机体免受外界微生物和有害物质入侵的功能。

本实验旨在通过对小鼠脾脏进行组织切片的方法,观察和分析脾脏的组织结构以及免疫细胞的分布情况。

实验材料和方法材料1. 实验小鼠(种类、数量等)2. 0.9%生理盐水3. 4% 碱性缓冲液(pH值7.2-7.4)4. 氯仿、醇、苯胂、二乙基氨基乙醇、玻片、显微镜方法1. 准备小鼠的脾脏组织样本:取出小鼠,将其腹部剖开,谨慎取出脾脏并放入0.9%生理盐水中清洗,去除附着在外表的血液。

2. 组织固定:将脾脏样本切块,放入4% 碱性缓冲液中固定,室温下静置2小时。

3. 组织块预处理:脾脏样本去除碱性缓冲液,用氯仿清洗,然后置于含有逐渐增加浓度的醇中,最终浓度为99%的醇溶液,室温下静置4小时。

4. 组织脱水:将脱水后的组织块置于苯胂中,进行脱脂处理。

5. 渗透:将组织块放入苯胂和二乙基氨基乙醇的混合液中,渗透24小时,确保组织块彻底渗透。

6. 切片:将渗透好的组织块置于切片机中,用切片钻制备薄切片(厚度约为5μm),并将薄切片放在玻片上。

7. 干燥:将薄切片放在恒温箱中,用适当温度和时间进行干燥。

8. 上浮脱脂:将干燥后的切片放入40的水中上浮脱脂,然后将切片挂在显微镜载玻片上。

实验结果通过显微镜观察小鼠脾脏切片的结果显示,小鼠脾脏由红髓区和白髓区组成。

红髓区呈现为较为紧密的细胞结构,细胞核显著,呈圆形或椭圆形,周边可见大量红细胞。

白髓区则由较稀疏的细胞结构组成,细胞核呈现为细长形或圆形,周围分布有淋巴细胞集群。

小鼠脾脏切片中可见到免疫细胞的聚集。

由于脾脏是免疫系统中的重要器官,免疫细胞如淋巴细胞、巨噬细胞和浆细胞等在切片中可以观察到。

淋巴细胞呈现为较大的圆形细胞核,周围有少量细胞质。

巨噬细胞则呈现为较大的细胞体积,细胞核较大,细胞质丰富,常位于红髓区中。

浆细胞则呈现为中等大小的圆形或椭圆形细胞,细胞质内可见到免疫球蛋白的沉积。

摘要:基于选择实验动物时的差异性原则,对豚鼠、大鼠和小鼠的脾脏、胸腺、淋巴组织的形态以及其石蜡切片进行比较研究,探讨免疫器官的差异,为免疫相关实验中实验动物的选择提供参考。

方法分别采集豚鼠、大鼠和小鼠的血液进行血常规及血液生理生化检测,采集脾脏、胸腺进行形态和切片观察比较。

观察血涂片可以看到豚鼠、大鼠和小鼠外周血液中免疫细胞有一定差别。

根据血常规和血液生理生化检测可见在部分指标差异极显著,部分指标差异显著。

器官外观以及石蜡切片分别有不同之处。

关键词:豚鼠;大鼠;小鼠;免疫器官;对比研究豚鼠、大鼠和小鼠免疫器官的对比研究宋春雷,俞磊,高文波,陈尚琛(江苏农林职业技术学院江苏镇江212400)收稿日期:2024-02-02基金项目:2020年江苏农林职业技术学院大学生创新创业训练计划项目:豚鼠与大鼠免疫器官的比较研究(202013103030Y )。

作者简介:宋春雷(1979.11—),男,山东临沭人,博士,讲师,研究方向:免疫与畜禽疾病防治。

doi:10.3969/j.issn.1008-4754.2024.04.050现代生命科学领域的教学、生产、研究活动无法离开实验动物而展开,选择适当的实验动物对于实验来说至关重要。

而实验动物的选择一般都要遵守差异性原则,挑选合适的实验动物,必须遵守差异性原则[1]。

基于此原则,对豚鼠和小鼠的免疫器官进行比较研究,以期为免疫相关的研究选择实验动物时提供参考。

豚鼠血清中含有丰富的补体,免疫学实验中补体来源大多为豚鼠,且豚鼠致敏反应非常迅速,适合用于过敏反应的研究。

此外豚鼠相较于大鼠、小鼠最特殊的地方在于豚鼠和人类一样自身无法合成机体所需的维生素C ,必须通过食物获得。

大鼠的优点是便于获得也很容易获得杂交的亲代。

而小鼠对外界环境变化及外来刺激敏感,被广泛用于各种实验。

为探究三者之间的差异性,本研究采集豚鼠、大鼠与小鼠的脾脏、胸腺、淋巴结从形态特征等组织学特点入手进行比较。

免疫学实验报告免疫学实验报告免疫学是研究机体免疫系统的科学,通过实验研究,我们可以更好地了解免疫系统的功能和作用。

本次实验旨在探究免疫系统对外部病原体的应对机制以及免疫细胞的活性。

实验一:外源性抗原刺激下的免疫反应首先,我们选择了小鼠作为实验对象。

将小鼠分为两组,一组注射了抗原A,另一组注射了生理盐水作为对照组。

注射后,我们观察到注射抗原A的小鼠出现了明显的免疫反应,如红肿、瘙痒等症状,而对照组的小鼠则没有出现这些症状。

为了进一步研究免疫反应的机制,我们对两组小鼠进行了淋巴细胞计数。

结果显示,注射抗原A的小鼠的淋巴细胞数量明显增加,而对照组的小鼠则没有明显变化。

这表明,外源性抗原的刺激可以引发免疫系统的活化,进而增加淋巴细胞的数量。

实验二:免疫细胞的活性研究为了进一步了解免疫系统的活性,我们进行了一系列的实验。

首先,我们选择了巨噬细胞作为研究对象。

通过给巨噬细胞添加外源性抗原,我们观察到巨噬细胞的吞噬能力明显增强。

这表明,免疫系统可以通过巨噬细胞来清除体内的病原体。

接着,我们研究了T细胞的活性。

通过给T细胞添加外源性抗原,我们发现T 细胞的增殖能力明显增强。

这说明,T细胞在免疫反应中起到了重要的作用,能够识别并攻击体内的病原体。

实验三:免疫系统的记忆性为了研究免疫系统的记忆性,我们进行了一项长期实验。

首先,我们注射了抗原A给小鼠,观察到小鼠出现了免疫反应。

然后,经过一段时间的休息,我们再次注射了抗原A给同一批小鼠。

令人惊讶的是,这次注射后,小鼠的免疫反应明显减弱,甚至没有出现明显症状。

这表明,免疫系统具有记忆性,能够对之前接触过的抗原做出更快、更有效的应对。

结论通过本次实验,我们深入了解了免疫系统的功能和作用。

免疫系统对外部病原体的应对机制是多样的,包括免疫反应、巨噬细胞的吞噬能力以及T细胞的攻击能力。

同时,免疫系统还具有记忆性,能够对之前接触过的抗原做出更快、更有效的应对。

这些研究结果对于深入理解免疫系统的功能和作用具有重要意义。

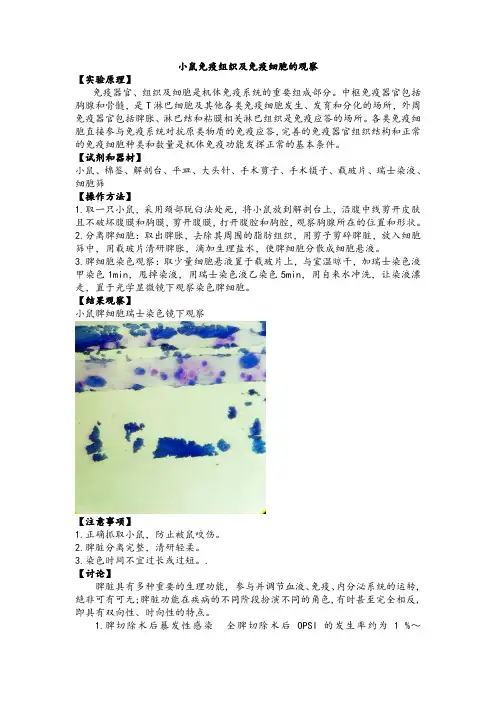

小鼠免疫组织及免疫细胞的观察【实验原理】免疫器官、组织及细胞是机体免疫系统的重要组成部分。

中枢免疫器官包括胸腺和骨髓,是T淋巴细胞及其他各类免疫细胞发生、发育和分化的场所,外周免疫器官包括脾胀、淋巴结和粘膜相关淋巴组织是免疫应答的场所。

各类免疫细胞直接参与免疫系统对抗原类物质的免疫应答,完善的免疫器官组织结构和正常的免疫细胞种类和数量是机体免疫功能发挥正常的基本条件。

【试剂和器材】小鼠、棉签、解剖台、平皿、大头针、手术剪子、手术镊子、载玻片、瑞士染液、细胞筛【操作方法】1.取一只小鼠,采用颈部脱臼法处死,将小鼠放到解剖台上,沿腹中线剪开皮肤且不破坏腹膜和胸膜,剪开腹膜,打开腹腔和胸腔,观察胸腺所在的位置和形状。

2.分离脾细胞:取出脾胀,去除其周围的脂肪组织,用剪子剪碎脾脏,放入细胞筛中,用载玻片清研脾胀,滴加生理盐水,使脾细胞分散成细胞悬液。

3.脾细胞染色观察:取少量细胞悬液置于载玻片上,与室温晾干,加瑞士染色液甲染色1min,甩掉染液,用瑞士染色液乙染色5min,用自来水冲洗,让染液漂走,置于光学显微镜下观察染色脾细胞。

【结果观察】小鼠脾细胞瑞士染色镜下观察【注意事项】1.正确抓取小鼠,防止被鼠咬伤。

2.脾脏分离完整,清研轻柔。

3.染色时间不宜过长或过短。

.【讨论】脾脏具有多种重要的生理功能, 参与并调节血液、免疫、内分泌系统的运转, 绝非可有可无;脾脏功能在疾病的不同阶段扮演不同的角色,有时甚至完全相反, 即具有双向性、时向性的特点。

1.脾切除术后暴发性感染全脾切除术后 OPSI 的发生率约为 1 %~2.4 %。

虽然 OPSI的发生率不是很高,但脾脏切除后,在由肺炎球菌导致的感染中毒性休克中, 50 %患者的病情迅速进展, 并最终导致死亡。

脾脏为全身最大的淋巴器官, 血循环相当丰富, 且脾脏具有延缓微循环的作用, 有利于清除和吞噬多种抗原, 减轻机体感染的发生。

同时脾脏拥有大量重要的免疫细胞及免疫因子, 如 T 细胞、B 细胞、K 细胞、单核巨噬细胞、自然杀伤细胞、杀伤细胞、淋巴因子活化杀伤细胞(LAK 细胞)、树突状细胞。

小鼠炎症指标炎症是机体对于外界刺激的一种非特异性反应,它是机体免疫系统的一部分,旨在保护机体免受损害。

而小鼠是炎症研究中常用的实验动物,通过观察和测量小鼠体内的炎症指标,可以了解炎症状态和炎症反应的程度。

1. 白细胞计数:白细胞是机体免疫系统中的重要成分,对于炎症反应起着关键作用。

通过观察小鼠体内白细胞的数量变化,可以初步判断炎症的严重程度。

白细胞计数的上升往往意味着炎症反应的加剧。

2. C反应蛋白(CRP):CRP是一种急性期蛋白,它在炎症反应中起着重要的作用。

炎症引起的细胞损伤会导致CRP的合成和释放增加,因此测量小鼠体内的CRP水平可以间接反映炎症的程度。

3. 细胞因子:细胞因子是一类介导炎症反应的重要分子,如肿瘤坏死因子(TNF-α)和白细胞介素-1(IL-1)。

测量小鼠体内这些细胞因子的水平可以直接反映炎症反应的程度和类型。

4. 体温变化:炎症反应往往伴随着局部组织的充血和渗出,导致体温升高。

通过测量小鼠体温的变化,可以初步了解炎症的程度和范围。

5. 组织病理学变化:炎症反应引起的组织病理学变化是炎症指标中最直接的体现。

通过对小鼠炎症部位进行组织病理学检查,可以观察到炎症细胞浸润、组织坏死和纤维化等变化,进一步了解炎症的程度和类型。

6. 活性氧和氧自由基:炎症反应可以导致活性氧和氧自由基的生成增加,从而导致细胞和组织的氧化损伤。

通过测量小鼠体内活性氧和氧自由基的水平,可以了解炎症引起的氧化应激的程度。

7. 炎症相关基因表达:炎症反应会导致多个炎症相关基因的表达水平发生变化,通过测量小鼠体内这些基因的表达水平,可以初步了解炎症反应的程度和类型。

8. 血液和尿液生化指标:炎症反应对机体的代谢和内分泌等方面产生影响,可以导致血液和尿液生化指标的改变。

通过测量小鼠体内这些指标的变化,可以了解炎症对机体其他系统的影响。

总结起来,小鼠炎症指标是炎症研究中的重要内容,通过对小鼠体内炎症指标的观察和测量,可以初步判断炎症反应的程度和类型,为炎症相关疾病的预防和治疗提供理论依据。

小鼠免疫注射的观察实验报告1.实验目的(1)了解制备单抗过程中不同抗原的免疫方法。

(2)了解制备单抗过程中免疫动物的要求。

(3)掌握解制备单抗过程中的动物免疫方法和步骤。

2.实验内容对抗原的要求是纯度越高越好,尤其是初次免疫所用的抗原。

如为细胞抗原,可取1×107个细胞作腹腔免疫。

可溶性抗原需加完全福氏佐剂并经充分乳化,如为聚丙烯酰胺电泳纯化的抗原,可将抗原所在的电泳条带切下,研磨后直接用以动物免疫。

选择与所用骨髓瘤细胞同源的BALB/c健康小鼠,鼠龄在8~12周,雌雄不限。

为避免小鼠反应不佳或免疫过程中死亡,可同时免疫3~4只小鼠。

免疫过程和方法与多克隆抗血清制备基本相同,因动物、抗原形式、免疫途径不同而异,以获得高效价抗体为最终目的。

免疫间隔一般2~3周。

一般来说,被免疫动物的血清抗体效价越高,融合后细胞产生高效价特异抗体的可能性越大,而且单克隆抗体的质量(如抗体的浓度和亲合力与小鼠血清抗体的效价和亲和力密切相关。

末次免疫后3~4天,分离脾细胞融合。

选择合适的免疫方案对于细胞融合杂交的成功,获得高质量的McAb至关重要。

一般要在融合前两个月左右确立免疫方案开始初次免疫,免疫方案应根据抗原的特性不同而定。

(1)颗粒性抗原免疫性较强,不加佐剂就可获得很好的免疫效果。

下面是以细胞性抗原为例的免疫方案:初次免疫 1×107/0.5ml ip (腹腔内注射)↓2~3周后第二次免疫 1×107/0.5ml ip↓3周后加强免疫(融合前三天)1×107/0.5ml ip或iv(静脉内注射) ↓取脾细胞融合(2)可溶性抗原免疫原性弱,一般要加佐剂,常用佐剂主要有福氏完全佐剂和福氏不完全佐剂。

要求抗原和佐剂等体积混合在一起,研磨成油包水的乳糜状,放一滴在水面上不易马上扩散呈小滴状表明已达到油包水的状态。

商品化福氏完全佐剂在使用前须振摇,使沉淀的分枝杆菌充分混匀。

常用乳化方法:用2~5ml注射器,取1.25ml含抗原的PBS,另一支注射器取(等体积)福氏完全佐剂或不完全佐剂,用不锈钢连接接头连接,反复推拉混合约10~30分钟,平放静置30分钟,如水乳相不再分离,即可注射小鼠。

小鼠免疫组织及免疫细胞的观察【实验原理】免疫器官、组织及细胞是机体免疫系统的重要组成部分。

中枢免疫器官包括胸腺和骨髓,是T淋巴细胞及其他各类免疫细胞发生、发育和分化的场所,外周免疫器官包括脾胀、淋巴结和粘膜相关淋巴组织是免疫应答的场所。

各类免疫细胞直接参与免疫系统对抗原类物质的免疫应答,完善的免疫器官组织结构和正常的免疫细胞种类和数量是机体免疫功能发挥正常的基本条件。

【试剂和器材】小鼠、棉签、解剖台、平皿、大头针、手术剪子、手术镊子、载玻片、瑞士染液、细胞筛【操作方法】1.取一只小鼠,采用颈部脱臼法处死,将小鼠放到解剖台上,沿腹中线剪开皮肤且不破坏腹膜和胸膜,剪开腹膜,打开腹腔和胸腔,观察胸腺所在的位置和形状。

2.分离脾细胞:取出脾胀,去除其周围的脂肪组织,用剪子剪碎脾脏,放入细胞筛中,用载玻片清研脾胀,滴加生理盐水,使脾细胞分散成细胞悬液。

3.脾细胞染色观察:取少量细胞悬液置于载玻片上,与室温晾干,加瑞士染色液甲染色1min,甩掉染液,用瑞士染色液乙染色5min,用自来水冲洗,让染液漂走,置于光学显微镜下观察染色脾细胞。

【结果观察】小鼠脾细胞瑞士染色镜下观察【注意事项】1.正确抓取小鼠,防止被鼠咬伤。

2.脾脏分离完整,清研轻柔。

3.染色时间不宜过长或过短。

.【讨论】脾脏具有多种重要的生理功能, 参与并调节血液、免疫、内分泌系统的运转, 绝非可有可无;脾脏功能在疾病的不同阶段扮演不同的角色,有时甚至完全相反, 即具有双向性、时向性的特点。

1.脾切除术后暴发性感染全脾切除术后OPSI 的发生率约为1 %~2.4 %。

虽然OPSI的发生率不是很高,但脾脏切除后,在由肺炎球菌导致的感染中毒性休克中, 50 %患者的病情迅速进展, 并最终导致死亡。

脾脏为全身最大的淋巴器官, 血循环相当丰富, 且脾脏具有延缓微循环的作用, 有利于清除和吞噬多种抗原, 减轻机体感染的发生。

同时脾脏拥有大量重要的免疫细胞及免疫因子, 如T 细胞、B 细胞、K 细胞、单核巨噬细胞、自然杀伤细胞、杀伤细胞、淋巴因子活化杀伤细胞(LAK 细胞)、树突状细胞。

免疫荧光磷酸化小鼠

免疫荧光磷酸化小鼠是指利用免疫荧光技术来检测小鼠组织或

细胞中的磷酸化蛋白。

磷酸化是一种重要的蛋白质修饰形式,可以

调节蛋白的活性、稳定性和相互作用。

通过免疫荧光磷酸化实验,

可以观察特定磷酸化位点的蛋白在小鼠样本中的表达和分布情况。

在进行免疫荧光磷酸化实验时,首先需要准备小鼠组织或细胞

的标本,并进行固定和透化处理,以保持样本的完整性和通透性。

接着,使用特异性的磷酸化抗体与样本中的磷酸化蛋白结合,然后

再结合荧光标记的二抗进行检测。

最后,利用荧光显微镜观察样本,观察磷酸化蛋白的定位和表达水平。

免疫荧光磷酸化实验可以帮助科研人员了解小鼠组织或细胞中

特定蛋白磷酸化水平的变化,从而揭示磷酸化在生物学过程中的作

用和调控机制。

这对于深入理解疾病发生机制、药物研发以及疾病

诊断具有重要意义。

总的来说,免疫荧光磷酸化小鼠是一种重要的实验技术,可以

帮助科研人员深入研究蛋白磷酸化在小鼠模型中的生物学功能和分

子机制,为疾病研究和药物开发提供重要信息。

小鼠免疫组织及免疫细胞的观察【实验原理】免疫器官、组织及细胞是机体免疫系统的重要组成部分。

中枢免疫器官包括胸腺和骨髓,是T淋巴细胞及其他各类免疫细胞发生、发育和分化的场所,外周免疫器官包括脾胀、淋巴结和粘膜相关淋巴组织是免疫应答的场所。

各类免疫细胞直接参与免疫系统对抗原类物质的免疫应答,完善的免疫器官组织结构和正常的免疫细胞种类和数量是机体免疫功能发挥正常的基本条件。

【试剂和器材】小鼠、棉签、解剖台、平皿、大头针、手术剪子、手术镊子、载玻片、瑞士染液、细胞筛【操作方法】1.取一只小鼠,采用颈部脱臼法处死,将小鼠放到解剖台上,沿腹中线剪开皮肤且不破坏腹膜和胸膜,剪开腹膜,打开腹腔和胸腔,观察胸腺所在的位置和形状。

2.分离脾细胞:取出脾胀,去除其周围的脂肪组织,用剪子剪碎脾脏,放入细胞筛中,用载玻片清研脾胀,滴加生理盐水,使脾细胞分散成细胞悬液。

3.脾细胞染色观察:取少量细胞悬液置于载玻片上,与室温晾干,加瑞士染色液甲染色1min,甩掉染液,用瑞士染色液乙染色5min,用自来水冲洗,让染液漂走,置于光学显微镜下观察染色脾细胞。

【结果观察】小鼠脾细胞瑞士染色镜下观察【注意事项】1.正确抓取小鼠,防止被鼠咬伤。

2.脾脏分离完整,清研轻柔。

3.染色时间不宜过长或过短。

.【讨论】脾脏具有多种重要的生理功能,参与并调节血液、免疫、内分泌系统的运转,绝非可有可无;脾脏功能在疾病的不同阶段扮演不同的角色,有时甚至完全相反,即具有双向性、时向性的特点。

1.脾切除术后暴发性感染全脾切除术后OPSI的发生率约为1 %〜2.4 %。

虽然OPSI的发生率不是很高,但脾脏切除后,在由肺炎球菌导致的感染中毒性休克中,50 %患者的病情迅速进展,并最终导致死亡。

脾脏为全身最大的淋巴器官,血循环相当丰富,且脾脏具有延缓微循环的作用,有利于清除和吞噬多种抗原,减轻机体感染的发生。

同时脾脏拥有大量重要的免疫细胞及免疫因子,如T细胞、B细胞、K细胞、单核巨噬细胞、自然杀伤细胞、杀伤细胞、淋巴因子活化杀伤细胞(LAK细胞)、树突状细胞。

小鼠腹腔巨噬细胞收集及形态观察引言:巨噬细胞是免疫系统中的重要成员,能够吞噬和分解各种病原体,清除损伤组织,参与炎症反应等。

研究巨噬细胞的形态和功能对于了解它们的生物学特性以及炎症反应等方面具有重要意义。

本实验旨在收集小鼠腹腔巨噬细胞并观察它们的形态特征。

材料与方法:1.小鼠2.工作台、显微镜、离心管3.生理盐水、PBS、各种培养基4.细胞培养试剂:DMEM培养基、FBS、青霉素/链霉素溶液5.腹腔巨噬细胞培养培养基:RPMI1640培养基、FBS、巨噬细胞集落刺激因子(M-CSF)步骤:1.准备培养基:将适量的DMEM培养基倒入离心管中,添加相应比例的FBS和青霉素/链霉素溶液,配置成完整的培养基。

2.预备小鼠:将小鼠按照实验需要进行麻醉。

3.收集巨噬细胞:在小鼠的腹腔注射适量的生理盐水,轻轻按摩腹部,使细胞悬浮在生理盐水中。

4.过滤:将悬浮液通过过滤网过滤,以去除大部分红细胞和细胞碎片。

5.离心:将过滤后的悬浮液离心10分钟,以沉淀巨噬细胞。

6.培养:将离心沉淀中的巨噬细胞重新悬浮在腹腔巨噬细胞培养基中,将细胞转移至培养皿中,放置于培养箱中,37℃、5%CO2梯度培养。

7.形态观察:将巨噬细胞转移至载玻片上,使用显微镜观察其形态特征。

结果:收集的巨噬细胞呈现典型的悬浮生长,细胞核呈圆形或椭圆形,胞质丰富,颗粒较少,呈现相对均匀的染色。

巨噬细胞的大小约为10-30μm。

讨论:巨噬细胞是免疫系统中的重要成员,在免疫防御作用中扮演着关键角色。

通过本实验,我们成功地收集了小鼠腹腔巨噬细胞,并对其进行了形态观察。

巨噬细胞细胞核呈圆形或椭圆形,胞质丰富,颗粒较少,这与其吞噬和分解病原体的功能密切相关,说明巨噬细胞的形态结构与其功能密切相关。

总结:本实验收集了小鼠腹腔巨噬细胞并观察了其形态特征。

巨噬细胞是免疫系统中的重要组成部分,了解其形态特征以及功能对于进一步研究免疫调节以及炎症反应等方面具有重要意义。

实验目的:验证小鼠在接受抗原之后机体产生了特异性免疫反应,并观察小鼠各项生理指标以及免疫器官的反应状况,再观察T细胞和B细胞在此应答的反应状况。

实验假设:小鼠免疫灭活疫苗之后,机体会逐渐产生特异性免疫应答,一方面T 细胞在接受抗原刺激之后,经过阳性和阴性选择,T细胞从CD4,CD8双阳性选择为单阳性T细胞,并逐步转移,最终到达淋巴结等组织产生效应;另一方面,B细胞也会发育分化为浆细胞和记忆细胞,相应的浆细胞产生抗体以应对抗原。

由于小鼠在接受抗原之后,免疫细胞在胸腺和脾脏内的数量和种类将发生变化,另外小鼠血清中也会产生相应的抗体。

因此假设,在排出其他偶然因素引起的误差的情况下,有以下结果:1. 免疫后的小鼠胸腺大小比对照组更小,脾脏大小比对照组更大;另外免疫后小鼠的淋巴结比对照组更大。

2. 免疫后的小鼠胸腺免疫细胞数量小于对照组,脾脏免疫细胞数量大于对照组。

3. 免疫后小鼠胸腺中的单阳性淋巴细胞比对照组单阳性淋巴细胞更多,双阳性淋巴细胞比对照组更少;免疫后小鼠的脾脏中单阳性淋巴细胞数量多于对照组单阳性淋巴细胞数量。

4. 免疫后小鼠血清里面的抗体检测呈阳性,对照组小鼠血清抗体检测呈阴性。

预期结果:预计结果与假设一致,即:1. 免疫后的小鼠胸腺大小比对照组更小,脾脏大小比对照组更大;另外免疫后小鼠的淋巴结比对照组更大。

2. 免疫后的小鼠胸腺免疫细胞数量小于对照组,脾脏免疫细胞数量大于对照组。

3. 免疫后小鼠胸腺中的单阳性淋巴细胞比对照组单阳性淋巴细胞更多,双阳性淋巴细胞比对照组更少;免疫后小鼠的脾脏中单阳性淋巴细胞数量多于对照组单阳性淋巴细胞数量。

4. 免疫后小鼠血清里面的抗体检测呈阳性,对照组小鼠血清抗体检测呈阴性。

实验方法:一、小鼠免疫后与对照组的中枢和外周免疫器官的观察实验原理:实验采取DH5α灭活菌液为抗原,对小鼠进行注射,小鼠在接受抗原之后,机体会对其产生免疫应答,然而抗原在体内具有一定的半衰期,重复注射可以提高机体的免疫应答强度。

实验5 小鼠脑片免疫组织化学(SABC法)实验一、实验目的了解免疫组织化学实验原理,熟练掌握实验操作步骤。

二、实验原理免疫组织化学技术(Immunohistochemistry)是指用免疫学原理(从组织细胞水平进行抗原和抗体结合),通过特异的抗原抗体反应标记上可见的显示物系统来检查细胞及组织上原位抗原或抗体成分的方法。

一般认为凡具有抗原性或半抗原性物质都可以用免疫细胞化学方法检测并显示出来。

在光学显微镜、荧光显微镜或电子显微镜下观察其性质定位,还可以利用细胞分光光度计、图像分析仪、共聚焦显微镜等进行细胞原位半定量测定。

免疫组织化学的显著特点是特异性强,因为免疫学的基本原理是抗原与抗体“一对一”的特异结合,所以免疫组织化学从理论上讲也是“一对一”的组织细胞中抗原的特定显示。

如角蛋白(keratin)显示上皮成分、LCA显示淋巴细胞成分。

只是当组织细胞中存在交叉抗原时才会出现交叉反应。

敏感性高:在应用免疫组化的起始阶段,由于技术上的限制,只有直接法、间接法等敏感性不高的技术,那时的抗体只能稀释几倍、几十倍,现在由ABC法或SP法的出现,使抗体稀释上千倍、上万倍甚至上亿倍乃至可在组织细胞中与抗原结合,这样高敏感性的抗体抗原反应,使免疫组化的方法越来越方便地应用于常规诊断工作中。

定位准确、形态与功能相结合:虽然聚合酶链反应(PCR)方法已经广泛地应用于疾病的诊断,但由于不能在组织和细胞内进行明确的定位而限制了PCR在病理组织学上的应用。

免疫组化则可在组织和细胞中进行抗原的准确定位,因而可以同时对不同抗原在同一组织或细胞中进行定位观察,这样就可以进行形态与功能相结合的研究,对于病理学研究的深入是十分有意义。

三、实验器材略四、实验步骤1. 载玻片准备将新载玻片置于洗涤剂中煮沸30min,先后用清水和蒸馏水冲洗干净,晾干,放入浓硫酸-重铬酸钾洗液中浸泡12小时,流水冲洗后再用蒸馏水清洗,干燥,在95%的酒精中浸泡24h,擦干。

小鼠免疫组织及免疫细胞的观察

【实验原理】

免疫器官、组织及细胞是机体免疫系统的重要组成部分。

中枢免疫器官包括胸腺和骨髓,是T淋巴细胞及其他各类免疫细胞发生、发育和分化的场所,外周免疫器官包括脾胀、淋巴结和粘膜相关淋巴组织是免疫应答的场所。

各类免疫细胞直接参与免疫系统对抗原类物质的免疫应答,完善的免疫器官组织结构和正常的免疫细胞种类和数量是机体免疫功能发挥正常的基本条件。

【试剂和器材】

小鼠、棉签、解剖台、平皿、大头针、手术剪子、手术镊子、载玻片、瑞士染液、细胞筛

【操作方法】

1.取一只小鼠,采用颈部脱臼法处死,将小鼠放到解剖台上,沿腹中线剪开皮肤且不破坏腹膜和胸膜,剪开腹膜,打开腹腔和胸腔,观察胸腺所在的位置和形状。

2.分离脾细胞:取出脾胀,去除其周围的脂肪组织,用剪子剪碎脾脏,放入细胞筛中,用载玻片清研脾胀,滴加生理盐水,使脾细胞分散成细胞悬液。

3.脾细胞染色观察:取少量细胞悬液置于载玻片上,与室温晾干,加瑞士染色液甲染色1min,甩掉染液,用瑞士染色液乙染色5min,用自来水冲洗,让染液漂走,置于光学显微镜下观察染色脾细胞。

【结果观察】

小鼠脾细胞瑞士染色镜下观察

【注意事项】

1.正确抓取小鼠,防止被鼠咬伤。

2.脾脏分离完整,清研轻柔。

3.染色时间不宜过长或过短。

.

【讨论】

脾脏具有多种重要的生理功能, 参与并调节血液、免疫、内分泌系统的运转, 绝非可有可无;脾脏功能在疾病的不同阶段扮演不同的角色,有时甚至完全相反, 即具有双向性、时向性的特点。

1.脾切除术后暴发性感染全脾切除术后 OPSI 的发生率约为 1 %~

2.4 %。

虽然 OPSI的发生率不是很高,但脾脏切除后,在由肺炎球菌导致的感染中毒性休克中, 50 %患者的病情迅速进展, 并最终导致死亡。

脾脏为全身最大的淋巴器官, 血循环相当丰富, 且脾脏具有延缓微循环的作用, 有利于清除和吞噬多种抗原, 减轻机体感染的发生。

同时脾脏拥有大量重要的免疫细胞及免疫因子, 如 T 细胞、B 细胞、K 细胞、单核巨噬细胞、自然杀伤细胞、杀伤细胞、淋巴因子活化杀伤细胞(LAK 细胞)、树突状细胞。

免疫因子包括 tufstin 因子、备解素即P因子、纤维结合蛋白免疫核糖核酸环磷酸鸟苷内源性细胞毒因子、调理素和补体等。

而脾切除后,脾脏所产生的免疫因子及免疫细胞消失,血浆中免疫球蛋白IgM、IgG下降,巨噬细胞活性下降,补体旁路活性下降及自身抗体活性增强, 使免疫系统失衡,导致机体易感性增加,甚发生OPSI 。

2.关于tufstin是主要由脾脏产生的促吞噬激素, N ajjar 于 1970 年首先发现。

是IgG分子Fc段的一种四肽(T hrLy s -P ro -A rg), 通过激活中性粒细胞发挥吞噬功能。

需要在白细胞激肽酶及内羧基肽酶的共同作用下释放。

脾切除、镰状红细胞贫血、特发性血小板减少性紫癜、A IDS 及一些腹部疾病可使其水平下降, 脾移植后可使 tufstin 的水平升高。

虽然已发现其在免疫系统中的重要作用, 但具体机制仍不十分明了。

理论上讲上述情况 tufstin 活性减低的原因包括低γ球蛋白血症、脾脏内中性粒细胞释放减少、白细胞激肽酶活性改变及 tufstin 分子异常。

3.脾脏的抗肿瘤功能机体发生肿瘤的主要原因为免疫系统监控失调, 而脾脏作为人体免疫系统的重要组成部分, 无疑与肿瘤的发生密切相关。

临床观察发现, 脾脏不仅自身很少发生原发恶性肿瘤且少有转移瘤出现, 这也表明脾脏具有抗肿瘤的作用。

目前大家较公认的观点为脾脏在肿瘤免疫中具有双向性、时向性的特点。

表现为在肿瘤早期脾脏具有抗肿瘤作用, 而在晚期则表现为免疫抑制, 促进肿瘤生长。

其抗肿瘤作用主要表现在:①可增强巨噬细胞的吞噬功能。

②可增强巨噬细胞溶解瘤细胞及其过氧化酶作用。

③通过增强 NK 细胞活性发挥抗肿瘤作用。

④Chu 认为, tufstin 的抗肿瘤机制不仅通过增加巨噬细胞的肿瘤趋向性、吞噬能力和分泌能力, 更重要的是增加巨噬细胞产生氧自由基—超氧阴离子的能力, 对杀伤肿瘤细胞具有重要意义。

关于脾脏边缘带淋巴瘤的研究表明, 肿瘤的发生也与脾脏免疫功能的下降有关。