王权与教权

- 格式:ppt

- 大小:12.46 MB

- 文档页数:49

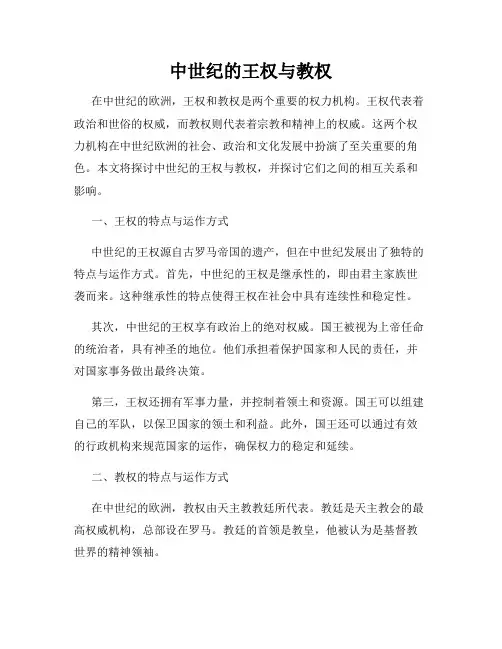

中世纪的王权与教权在中世纪的欧洲,王权和教权是两个重要的权力机构。

王权代表着政治和世俗的权威,而教权则代表着宗教和精神上的权威。

这两个权力机构在中世纪欧洲的社会、政治和文化发展中扮演了至关重要的角色。

本文将探讨中世纪的王权与教权,并探讨它们之间的相互关系和影响。

一、王权的特点与运作方式中世纪的王权源自古罗马帝国的遗产,但在中世纪发展出了独特的特点与运作方式。

首先,中世纪的王权是继承性的,即由君主家族世袭而来。

这种继承性的特点使得王权在社会中具有连续性和稳定性。

其次,中世纪的王权享有政治上的绝对权威。

国王被视为上帝任命的统治者,具有神圣的地位。

他们承担着保护国家和人民的责任,并对国家事务做出最终决策。

第三,王权还拥有军事力量,并控制着领土和资源。

国王可以组建自己的军队,以保卫国家的领土和利益。

此外,国王还可以通过有效的行政机构来规范国家的运作,确保权力的稳定和延续。

二、教权的特点与运作方式在中世纪的欧洲,教权由天主教教廷所代表。

教廷是天主教会的最高权威机构,总部设在罗马。

教廷的首领是教皇,他被认为是基督教世界的精神领袖。

教权具有以下几个特点。

首先,教权宣称拥有绝对的宗教权威。

教皇被视为上帝代表的代表,他有权解释和制定宗教教义,并对信徒的信仰和行为进行约束。

其次,教权拥有庞大的财富和土地。

教廷通过独特的经济体系,如十字军东征和教会奉献等,积累了大量的财富和土地。

这使得教皇和教廷在政治和经济上都有相当大的影响力。

第三,教权还通过宗教法庭来维护神权。

宗教法庭是教廷设立的专门法院,负责审判宗教罪行和异端行为。

这种法庭的存在使得教权能够对信仰异端和异教徒进行打击和镇压。

三、王权与教权的相互关系和影响中世纪的王权和教权之间存在着复杂的相互关系。

首先,王权和教权在某种程度上互相依存。

王权需要教权的祝福和宗教合法性来巩固自己的统治地位,而教权则需要王权的支持和保护来维护自己的教会权威。

此外,王权和教权经常会因为权力和利益的竞争而发生冲突。

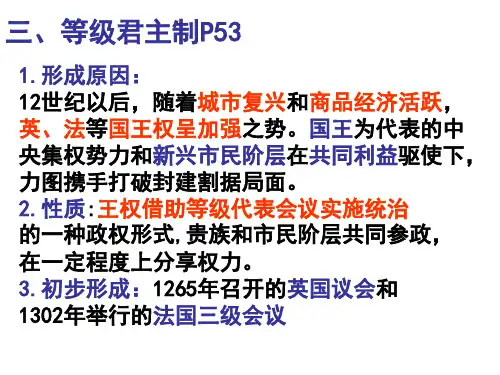

高中历史知识点总结:王权与教权等级君主制形成的背景、内涵、特征及其影响背景:12世纪后,随着城市的复兴和商品经济的活跃,国王和新兴的市民阶层力图携手打破封建割据局面。

13世纪下半叶起,英、法相继出现了新的权力机构——等级代表会议,与会者大多为教会贵族、世俗贵族和城市市民,等级君主制随之登上了历史舞台。

内涵:等级君主制是王权借助等级代表会议实施统治的一种政权形式。

特征:贵族和市民等阶层共同参政,并在一定程度上分享权力,这是西欧封建制度的重要特征之一。

影响:等级君主制相对于中世纪早期的政治混乱和割据状态而言,具有历史进步意义,推动了社会经济的进一步发展。

1265年召开的英国议会和1302年举行的法国三级会议,标志着英法两国等级君主制的初步形成。

识记知识点:1. 751年加洛林王朝的建立,开创了教皇干预世俗君主废立的先例;756年,丕平献土,奠定教皇国的基础,使教会掌握部分世俗权力;800年,查理加冕,使自己的统治带上“君权神授”的光环。

2. 11世纪末,德皇亨利四世和教皇格列高利七世之间的主教授职权之争趋于白热化。

1077年,亨利四世迫于国内形势,只得俯首屈服,亲赴意大利北部教皇驻地卡诺莎城堡,赤足冒雪,哀求三天,始得觐见。

格列高利七世同意恢复其教籍和统治权。

史称“卡诺莎觐见”卡诺莎觐见表明:教皇当时已经完全摆脱了世俗君主的控制,并具备了与之抗衡的能力。

3. 1309年,在腓力四世的压力下,新教皇将教廷从罗马移至法国南部小城阿维尼翁,教皇事实上成了法国国王的人质,史称“阿维尼翁之囚”。

阿维尼翁之囚是一个历史的转折点,此后教权由盛而衰。

理解知识点:1. 西欧以教权与王权互相依存,互为依存为基本特点的统治形式形成的原因和过程。

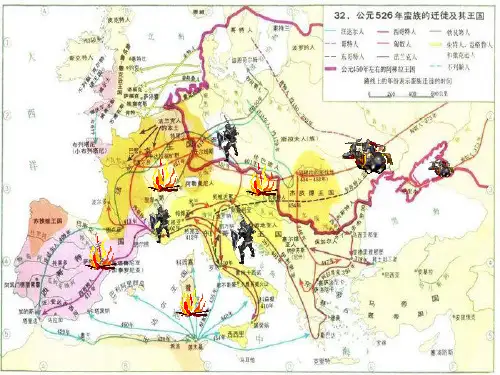

第一阶段,从公元5世纪开始,王权与教权关系密切,各有所得。

西罗马帝国灭亡后,西欧普遍处于混乱状态,496年,克洛维受洗,使教会成为封建统治的一部分;751年加洛林王朝的建立,开创了教皇干预世俗君主废立的先例;756年,丕平献土,奠定教皇国的基础,使教会掌握部分世俗权力;800年,查理加冕,使自己的统治带上“君权神授”的光环。

王权与教权导入:“上帝把宝剑给了国王,把圣彼得的钥匙给了教皇”,宝剑和钥匙分别象征什么?反应了欧洲中世纪始终受到两种力量的影响:世俗的王权与宗教神权。

而这两种权力的交叉,又会上演怎样的恩怨情仇呢?让我们一起进入今天要学习的这一课:14课王权与教权。

一、加洛林王朝与教会随着克洛维受洗,成为第一个皈依罗马教会的日耳曼首领,罗马教会成为法兰克国家机器的一部分。

克洛维为什么要皈依基督教呢?答:当时的日耳曼人对于这片罗马帝国的故土来说仍然是外族入侵,国王希望依靠基督教为自己披上合法的外衣,而教会也希望依靠这些强大的蛮族国王来壮大自己的力量,于是很快的就勾结在了一起。

在克洛维死后,墨洛温王朝的大权逐渐落在了宫相查理·马特的手中,他死后大权又落在了他的儿子——矮子丕平的手中,丕平虽然已经成为实际上的最高统治者,但还是不甘心屈尊国王之下,开始觊觎国王的宝座,于是在751年写信给教皇:“是徒具国王虚名的人统治好,还是掌握实权的人统治好?”这其实就是关于夺取最高统治权的暗语,教皇也明白了他的意图,回复也自然令丕平满意。

在获得了教会的支持后,丕平终于废黜了墨洛温王朝最后一任国王,自立为王,开创了加洛林王朝。

为了更巩固自己和教皇的关系,丕平两次率兵攻打威胁教皇的伦巴底人,在756年迫使伦巴底人把罗马及拉文纳总督区的一块土地割让给教皇,这也奠定了教皇国的基础(现在梵蒂冈城国就是教皇国的延续,世界上最小的国家,面积仅0.44平方公里,人口不过千人),这次行动史称“丕平献土”。

在丕平的儿子查理即位后,加洛林王朝达到顶峰,法兰克王国的疆域空前扩大,公元800年,查理在罗马的圣彼得大教堂做祈祷仪式的时候,教皇突然拿出一顶皇冠戴在了查理的头上,宣布查理加冕为“罗马人的皇帝”,从此查理的帝国也被称为“查理曼帝国”。

此时教权与王权的关系:合作,互相利用,蜜月期。

但查理大帝死后,帝国被他的孙子一分为三,称东法兰克王国、西法兰克王国和中部法兰克王国,这也奠定了法兰西、德意志和意大利的疆域基础。

中世纪王权与教权的对抗在中世纪的欧洲历史上,王权与教权之间曾经发生过一系列激烈的对抗。

这些对抗主要体现在王室与教会之间的权力斗争,涉及到政治、经济、宗教等多个领域。

本文将从历史背景、对抗的原因、对抗的表现形式以及对抗结果等方面进行探讨。

一、对抗的历史背景中世纪是一个封建社会的时代,封建制度下的欧洲社会存在着各种权力关系和等级结构。

教会作为中世纪封建社会的重要组成部分,拥有庞大的财富和广泛的影响力。

而国家的王室也渴望获取更多的权力和财富,因此,王权与教权之间的对抗就在这个背景下逐渐展开。

二、对抗的原因1. 权力争夺:教会自身拥有巨大权力,掌握着信仰、教育、审判等重要领域。

王室则希望通过削弱教会的权力,获得更多的控制权。

2. 财务纠纷:教会拥有丰富的土地和财产,但教会的豁免权使得其享受着免税待遇。

王室若要获得更多财政收入,就需要削弱教会的特权地位。

3. 权威挑战:王室希望通过掌握宗教权力来强化自己的统治地位,而教会则不愿意将权威归还给国家。

三、对抗的表现形式1. 政治干预:王室试图削弱教会的参政权力,通过任命信仰忠诚的主教和修道院院长来干预教会事务。

2. 教会改革:教会内部出现了一系列改革运动,旨在消除教会的腐败和道德败坏,减少教会对社会的控制力。

3. 纳税争议:王室试图削减教会的财力,通过对教会财产征税来减少教会的影响力。

4. 独立行动:某些国家的王室试图削弱教会的权力,建立自己的国家教会,使教会成为国家的附庸。

四、对抗的结果1. 宗教改革:16世纪的宗教改革运动使教会内部分裂,同样也削弱了教会的影响力,导致王室逐渐获得更多的权力。

2. 教会专制的结束:通过历次对抗,教会逐渐失去了其独立的政治地位,国王逐渐成为国家和教会权力的最高代表。

3. 教会财政的削减:王室通过各种手段削减教会的财政收入,缩小了教会的财力规模。

综上所述,中世纪王权与教权的对抗是一场政治、经济和宗教等多重因素综合作用的结果。

这场对抗不仅影响到了欧洲国家的政治格局和社会制度,也推动了教会改革和国家中央集权的形成。