第2讲(本科城市经济学)

- 格式:ppt

- 大小:18.31 MB

- 文档页数:58

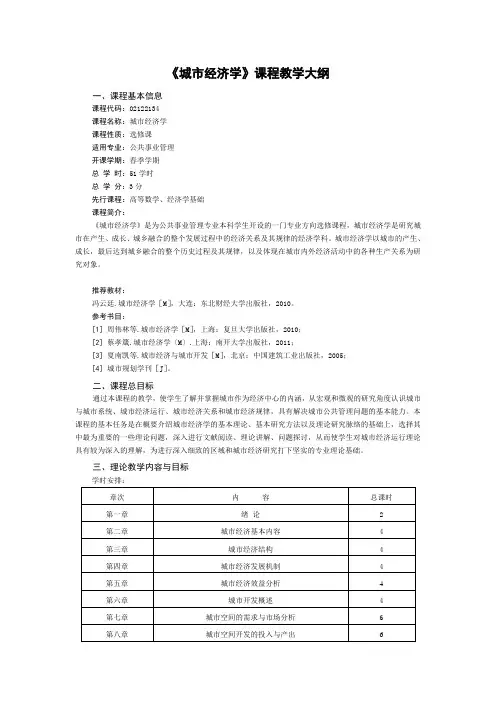

《城市经济学》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码:02122134课程名称:城市经济学课程性质:选修课适用专业:公共事业管理开课学期:春季学期总学时:51学时总学分:3分先行课程:高等数学、经济学基础课程简介:《城市经济学》是为公共事业管理专业本科学生开设的一门专业方向选修课程,城市经济学是研究城市在产生、成长、城乡融合的整个发展过程中的经济关系及其规律的经济学科。

城市经济学以城市的产生、成长,最后达到城乡融合的整个历史过程及其规律,以及体现在城市内外经济活动中的各种生产关系为研究对象。

推荐教材:冯云廷.城市经济学[M],大连:东北财经大学出版社,2010。

参考书目:[1] 周伟林等.城市经济学[M],上海:复旦大学出版社,2010;[2]蔡孝箴.城市经济学〔M〕.上海:南开大学出版社,2011;[3]夏南凯等.城市经济与城市开发[M],北京:中国建筑工业出版社,2005;[4]城市规划学刊[J]。

二、课程总目标通过本课程的教学,使学生了解并掌握城市作为经济中心的内涵,从宏观和微观的研究角度认识城市与城市系统、城市经济运行、城市经济关系和城市经济规律,具有解决城市公共管理问题的基本能力。

本课程的基本任务是在概要介绍城市经济学的基本理论、基本研究方法以及理论研究脉络的基础上,选择其中最为重要的一些理论问题,深入进行文献阅读、理论讲解、问题探讨,从而使学生对城市经济运行理论具有较为深入的理解,为进行深入细致的区域和城市经济研究打下坚实的专业理论基础。

三、理论教学内容与目标学时安排:第一章绪论教学内容:城市经济、城市开发和城市经济的概念界定、城市经济、城市开发、城市规划关系描述。

教学目标:重点掌握城市经济、城市开发的概念;熟悉城市经济、城市开发和城市规划之间的关系。

第二章城市经济基本内容教学内容:城市经济学的含义、城市形成与发展的经济动因、城市性质与职能、城市经济学涵盖内容与考察对象、城市经济的地位。

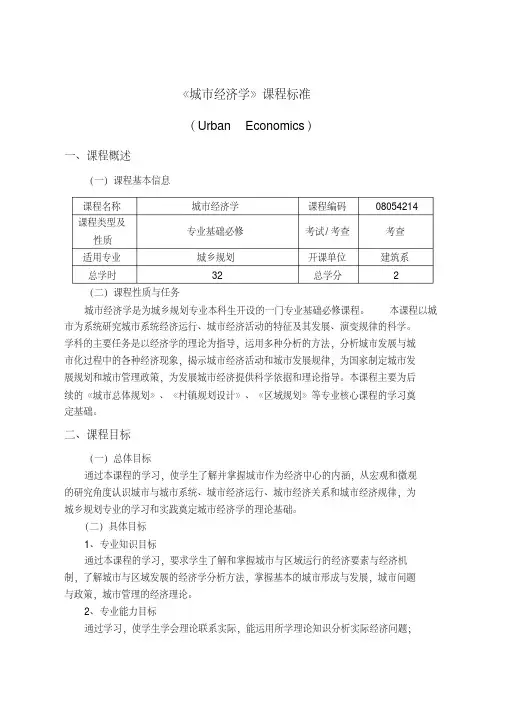

《城市经济学》课程标准(Urban Economics )一、课程概述(一)课程基本信息(二)课程性质与任务城市经济学是为城乡规划专业本科生开设的一门专业基础必修课程。

本课程以城市为系统研究城市系统经济运行、城市经济活动的特征及其发展、演变规律的科学。

学科的主要任务是以经济学的理论为指导,运用多种分析的方法,分析城市发展与城市化过程中的各种经济现象,揭示城市经济活动和城市发展规律,为国家制定城市发展规划和城市管理政策,为发展城市经济提供科学依据和理论指导。

本课程主要为后续的《城市总体规划》、《村镇规划设计》、《区域规划》等专业核心课程的学习奠定基础。

二、课程目标(一)总体目标通过本课程的学习,使学生了解并掌握城市作为经济中心的内涵,从宏观和微观的研究角度认识城市与城市系统、城市经济运行、城市经济关系和城市经济规律,为城乡规划专业的学习和实践奠定城市经济学的理论基础。

(二)具体目标1、专业知识目标通过本课程的学习,要求学生了解和掌握城市与区域运行的经济要素与经济机制,了解城市与区域发展的经济学分析方法,掌握基本的城市形成与发展,城市问题与政策,城市管理的经济理论。

2、专业能力目标通过学习,使学生学会理论联系实际,能运用所学理论知识分析实际经济问题;课程名称城市经济学课程编码08054214 课程类型及性质专业基础必修考试/考查考查适用专业城乡规划开课单位建筑系总学时32 总学分 2学习掌握从经济实践中探索一般规律和理论概括的思维方法。

了解并掌握城市作为经济中心的内涵,从宏观和微观的研究角度认识城市与城市系统、城市经济运行、城市经济关系和城市经济规律,具有解决城市公共管理问题的基本能力。

3、职业素质目标通过以学生为主体的学习,使学生提高观察、思维、推理、判断、分析与解决问题的能力,形成敬业、守信、高效、协作、精益求精等职业道德与素质,使学生能自觉树立培养良好的职业道德及职业习惯的意识。

三、课程设计思路因《城市经济学》课程理论性、实践性较强,在教学中首先必须采用讲授法与案例分析法相结合,加深学生对其理论的理解,提高学生分析问题和解决问题的能力。

第2次作业一、单项选择题(本大题共40分,共 20 小题,每小题 2 分)1. "孔雀东南飞"现象反应的是流动人口的哪一种流向()。

A. 向心流B. 梯度流C. 反差流D. 洋流2. 城市土地改革的第一步是()A. 土地租赁合法化B. 土地使用税的征收C. 住房私有化D. 土地所有权与使用权分离3. 在我国近代城市发展史上由军阀统治的政治军事中心城市具有什么特点。

() A. 生产型、商贸型 B. 消费型 C. 单一生产型 D. 生产型、消费型4. 关于城市化发展的S型曲线,描述正确的是() A. C越小,表明城市化发展越慢 B. C越大,表明城市化发展越慢 C. R越小,表明城市化发展越快 D. R越大,表明城市化发展越快5. 1990年,我国被划分为()个经济区。

A. 3B. 4C. 8D. 106. 当第一产业比重小于5%时,且第二产业比重大致相当于第三产业时,表明该城市处于()阶段。

A. 工业化的初始阶段B. 工业化的加速阶段C. 工业化的成熟阶段D. 后工业阶段7. 城市之间的相互作用表现为川梭交织的信息流是哪一种作用方式()。

A. 对流B. 辐射C. 传导D. 以上三种均不是8. 城市景观环境是()A. 城市形象城市气质和韵味的外在表现和反映B. 城市生产功能的集中体现C. 城市经济发展的条件和潜力的反映D. 实现城市各种功能的前提9. 目前我国的城市化水平约为()。

A. 35%B. 40%C. 45%D. 50%10. 公共财政的首要任务是()A. 进行城市的建设和维护B. 保障城市居民生活的基本需求C. 推动城市各项社会事业发展D. 提高城市居民的生活水平11. 为提高科学文化水平和居民素质服务的部门属于第三产业的()个层次A. 一B. 二C. 三D. 四12. 城市环境污染的形式不包括()A. 水体污染B. 热岛效应C. 酸雨D. 固体废弃物13. 以下不属于环境保护的经济手段的有(?)A. 环境收费B. 押金制度C. 指令性管理D. 强制刺激14. 在我国近代城市发展史上下列哪个城市属于帝国主义控制的。

▪绪论城市经济学是经济学的重要分支学科。

无论从哪方面来说,城市经济学与其它经济学科相比都是一门年轻而富有活力的专业学科。

正如商品经济发展和工业化促使现代经济学形成和发展一样,全球城市化的快速推进是城市经济学产生和发展的客观基础。

城市经济学是一门新的经济学分支学科,它于20世纪60年代产生在西方国家,一般是以美国学者汤普森发表的《城市经济学导论》为标志。

先导性学科:1、古典区位论2、土地经济学兴起的原因:1、空间经济学的分化汤普森的城市发展阶段:出口专门化阶段;出口综合体阶段;经济成熟阶段;区域中心城市阶段;技术—职业精湛化阶段2、专门的研究组织的出现▪第一节城市经济学的产生与发展▪1868年,德国学者罗舍尔提出“区位”的概念。

▪1909年,德国学者、现代工业区位理论的创始人韦伯提出“工业区位理论”。

▪1924年,美国土地学家赫德提出“楔形理论”。

1936年,霍伊特又对“楔形理论”进行了发展。

▪1925年,美国经济学家帕克、伯吉斯提出了城市土地的价值带理论。

▪1965年,美国学者威尔·汤普森编著的《城市经济学导论》问世,成为第一部城市经济学专著,标志着城市经济学作为一门独立的经济学科正式成立。

▪第二节城市经济学的内涵及研究对象一、城市经济学的内涵1、国外代表性学者城市经济学是研究厂商和家庭区位选择的学科。

2、国内代表性学者城市经济学是研究城市经济的微观系统、宏观系统和管理系统协调发展的科学。

二、城市经济学的研究对象西方学者一般是以城市问题作为研究的对象,以对城市问题的求解作为研究的任务和目的。

我国学者早期是以城市经济运动规律或城市经济发展规律为研究对象,以揭示规律为任务;近期有的专家提出应以城市经济系统的整体联系和关系作为城市经济学的研究对象。

本书的观点,城市经济学就是运用经济学原理和经济学分析方法去研究城市问题以及城市地区所特有的经济活动。

▪第三节城市经济学的性质与内容城市经济学既是一门以经济学基本理论为基础的应用科学,又是一门多学科、多层次融会综合的边缘科学。

Urban Economics 上课笔记第一节:城市经济学概述1. 城市经济学的定义城市经济学是研究城市发展和运作的经济学分支,主要关注城市内产业结构、人口分布、土地利用和城市政策等方面的经济问题。

2. 城市的特点(1)规模经济:城市能够提供更多的经济机会和效益,吸引大量人口和企业聚集。

(2)人口流动:城市的人口流动较为频繁,人口增长速度快。

(3)土地利用:城市土地资源有限,土地利用效率的提高对城市经济发展至关重要。

3. 城市经济学的研究内容(1)城市人口规模和分布(2)城市产业结构和经济发展(3)土地利用和房地产市场(4)城市交通和基础设施第二节:城市人口规模和分布1. 城市人口聚集的原因(1)就业机会:城市提供更丰富的就业机会,吸引农村居民和外来人口迁入。

(2)教育资源:城市的教育和培训资源更为丰富,吸引更多家庭迁入城市。

(3)医疗保健:城市拥有更多先进的医疗资源,吸引有需求的人口。

2. 人口流动对城市经济的影响(1)劳动力市场:人口流动促进了城市劳动力市场的灵活性和效率。

(2)市场需求:人口流动带动了城市商品和服务的需求增长。

(3)社会发展:人口流动促进城市多元文化的形成与繁荣。

第三节:城市产业结构和经济发展1. 城市产业结构的演变(1)传统产业:过去城市的产业以工业和制造业为主,但随着经济发展和城市化进程,服务业日益成为主导产业。

(2)创新产业:如科技、金融、媒体等高新技术产业在城市中崛起,成为城市经济增长的新动力。

2. 城市产业结构对经济发展的影响(1)经济增长:城市产业结构的优化调整能够推动城市经济的快速增长。

(2)就业机会:服务业的兴起带动了城市就业机会的增加。

(3)城市竞争力:产业结构的多样化和创新能力是城市提升竞争力的重要因素。

第四节:土地利用和房地产市场1. 城市土地利用规划(1)城市规划:合理的城市规划能够提高土地利用率,减少资源浪费。

(2)土地开发:城市土地开发要遵循可持续发展原则,保护环境和生态平衡。

【题型】名词解释(4*5)、简答题(5*8)、论述题(2*10)、材料分析(1*20)第一章概论一、城市经济学概念(书)城市经济学是属于地理学和经济学的交叉学科,用于研究家庭效用最大化和厂商利润最大化下的位置或区位选择。

二、城市经济学的性质、特点、理论价值1)城市经济学是中观经济学不同于企业——城市是企业的集合,同时是“企业外”实体的集合,还是“企业+企业外”实体的“外部效益”的集合。

不同于国家——城市是国民经济的地域支点,是国家连接企业的中坚环节,是动态的非平衡态耗散结构体系,它的均衡或平衡存在于城市与城市外部的更大系统之中。

2)城市经济学是空间经济学城市的发展过程是一个在空间地域不断集中、扩展的过程3)城市经济学是综合性经济学效益综合性——城市是经济实体、社会实体、物质实体的综合体,决定城市经济学要重视城市经济、社会、环境的综合效益。

生产力与生产关系的综合体——城市经济的发展使城市管理和城市文化密切相关。

这是社会上层建筑对经济基础作用的必然反映。

三、城市区域的形成过程城市+镇——大都市——大城市区域第二章城市一、城市的定义城市是一个巨大的人口集团密集的地域,以二、三产业为主并与之相依存,同时作为周边的地方中心,进行高级的社会经济活动,是具有复杂的利益目标的各种各样的组织的地方。

1)地理解释城市是发生于地表的一种普遍宏观现象,有一定的空间性、区域性、综合性;城市是有中心性能的区域焦点,是国民经济与劳动人口投入点和结合点2)建筑学解释城市是空间和社会构成的整体,是一个复杂的建筑工程综合体,是各种建筑物和各种管线系统的汇集地。

3)生态学解释城市是以人类社会为主体,以地域空间和各种设施为环境的生态环境4)统计学解释城市是与大规模人口及独特的组织制度和生活方式相联系的集合体,通常以居住区的范围和居民人数作为确定城市的主要方法二、城市的基本特征1)空间上的密集性(集中性)——人口、建筑物、经济、文化活动2)经济上的非农性——非农产业聚集、非农土地利用3)构成上的异质性(多样性)三、城市的产生1)城市形成的经济动力——生产方面的经济动因其主导作用(1)比较利益:区域比较利益建立在区域分工基础上的贸易比较优势所带来的经济利益。

经济学的概念内涵:经济学是以人们在稀缺资源配置过程中的选择,以及由此而形成的社会关系为核心研究对象,并进而以此为基本出发点去研究其他有关社会现象的一门社会学科经济学的门类分支:1.微观经济学与宏观学。

微观经济学主要研究单个经济单位的各种经济行为以及相应的经济变量。

宏观经济学以整个国民经济活动作为考察对象,研究的是一个社会的各种总体经济问题。

以及对应的经济总量间的关系2.实证经济学与规范经济学。

实证经济学目的在于解释经济事物运动与发展的内在规律。

规范经济学目的在于指导改善经济运行的质量和结果生产要素:就是经济活动中所必须投入的各种经济资源的总称。

生产要素分为四个类型:自然资源、资本、劳动和管理。

七个方面:土地、资本、人力资源、管理水平、技术、制度、开放。

经济效率,指用最小的成本来得到最大的收益,因而与要素价格有关。

技术效率,指是在给定生产技术水平和要素质量条件下,投入的生产要素所能够生产出的做多产品量。

技术系数,指生产中各种要素之间的投入配合比例,可以是固定的也可以是可变的市场失灵:市场不是万能的,有明显缺陷,会在调节资源配置等方面发生失效现象。

而市场的资源配置作用失效通常被称为市场失灵。

一、非理想状态所引发的市场失灵:1.信息的不完备 2.垄断 3.行业门槛;二、自身缺陷导致的市场失灵:1.外部性:一个人的行为对其他人产生影响无论好坏,都无须因这种影响而索取回报或付出代价,这种影响为外部性。

2.公共物品:专指效用不可分割地影响到不确定的公众人群而无论这些人是否愿意为此支付代价。

有非竞争性非排他性和整体性。

3.社会公平政府管制方式:1征税和补贴2价格管制3配额政府失灵:政府不当干预不仅未能实现期望目标,反而导致市场紊乱、资源低效配置,乃至公共物品生产和配置出行明显的不公平不公正等现象。

政府失灵的经常表现形式包括:政府的干预导致市场出现供给的短缺或者过剩,政府的决策频繁变动导致市场调节信号紊乱,政府的干预导致市场激励失效,政府的行动效率低下导致社会整体资源浪费,政府的盲目扩张加大社会负担,政府及其工作人员利用公共权力谋取部门或者个人私利等。