第2章 实验动物分类

- 格式:pdf

- 大小:304.08 KB

- 文档页数:5

实验动物的分类方法随着实验动物的进展,实验动物的分类方法愈来愈细,也更加科学化,通过了解下面的几种分类方法,同时可扼要地了解实验动物的来源和发展情况。

一、按实际用途分类1.实验动物(Laboratory animals)是专门培育供实验用的动物,主要指作为医学、药学、生物学、兽医学等的科研、教学、医疗、鉴定、诊断、生物制品制造等需要为目的而驯养、繁殖、育成的动物。

例如小鼠和大鼠是首先按实验要求,严格进行培育的实验动物,其次如地鼠类、豚鼠、其它啮齿类、鹌鹑等亦已实验动物化。

2.经济动物(Economical animals)或称家畜家禽(domestic animals and domestic fowl)是指作为人类社会生活需要(如肉用、乳用、蛋用、皮毛用等)而驯养、培育、繁殖生产的动物。

转为实验用的有:产业家畜(猪、马、牛、羊、鸡、鸭、鹅、鸽、兔、鱼类等)和社会家畜(犬、猫、金鱼等),其中一部分虽已培育成能达到作为实验动物的目标,但同具有高标准水平的鼠类相比,其品质还不能说是很高的。

3.野生动物(Wild amimals)是指作为人类需要,从自然界捕获的动物,没有进行人工繁殖、饲养的动物。

例如两栖类、爬虫类(青蛙、蟾蜍、蝾螈、水龟等);鱼类(鲫鱼、泥鳅等);无脊椎动物(蛤蜊类、墨鱼类、蟹类、海胆类、蝇类、蚊类、蟑螂等)鸟类;啮齿类(如黑线仓鼠、长爪砂鼠、黑线姬鼠等野鼠);灵长类(猿猴)等,这些野生动物,除少数外,一般均不能进行人工繁殖生产。

4.观赏动物(Exihibiting animals)是指作为人类玩赏和公园里供人观赏而饲养的动物,如踏车小白鼠、玩赏犬和猫等。

实验用动物来源于野生动物,从野生到家养,通过纯化(定向培育)发展成多种实验动物。

野生动物家畜化,家畜动物种化,实验动物纯化,是野生动物演变为实验动物的过程。

医学全在.线提供这里必须强调指出,以往,把实验用动物非常含糊地称为实验动物,在习惯上误认为:实验用动物和实验动物概念是一样的,现在必须加以纠正,两者应该明确区分。

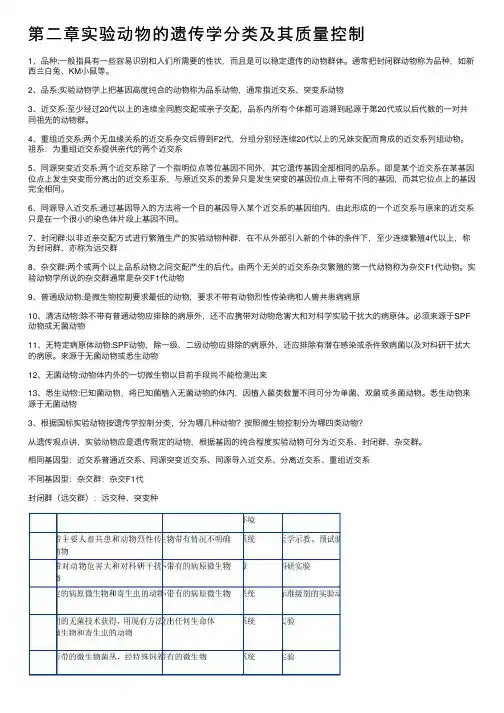

第⼆章实验动物的遗传学分类及其质量控制1、品种:⼀般指具有⼀些容易识别和⼈们所需要的性状,⽽且是可以稳定遗传的动物群体。

通常把封闭群动物称为品种,如新西兰⽩兔、KM⼩⿏等。

2、品系:实验动物学上把基因⾼度纯合的动物称为品系动物,通常指近交系、突变系动物3、近交系:⾄少经过20代以上的连续全同胞交配或亲⼦交配,品系内所有个体都可追溯到起源于第20代或以后代数的⼀对共同祖先的动物群。

4、重组近交系:两个⽆⾎缘关系的近交系杂交后得到F2代,分组分别经连续20代以上的兄妹交配⽽育成的近交系列组动物。

祖系:为重组近交系提供亲代的两个近交系5、同源突变近交系:两个近交系除了⼀个指明位点等位基因不同外,其它遗传基因全部相同的品系。

即是某个近交系在某基因位点上发⽣突变⽽分离出的近交系亚系,与原近交系的差异只是发⽣突变的基因位点上带有不同的基因,⽽其它位点上的基因完全相同。

6、同源导⼊近交系:通过基因导⼊的⽅法将⼀个⽬的基因导⼊某个近交系的基因组内,由此形成的⼀个近交系与原来的近交系只是在⼀个很⼩的染⾊体⽚段上基因不同。

7、封闭群:以⾮近亲交配⽅式进⾏繁殖⽣产的实验动物种群,在不从外部引⼊新的个体的条件下,⾄少连续繁殖4代以上,称为封闭群,亦称为远交群8、杂交群:两个或两个以上品系动物之间交配产⽣的后代。

由两个⽆关的近交系杂交繁殖的第⼀代动物称为杂交F1代动物。

实验动物学所说的杂交群通常是杂交F1代动物9、普通级动物:是微⽣物控制要求最低的动物,要求不带有动物烈性传染病和⼈兽共患病病原10、清洁动物:除不带有普通动物应排除的病原外,还不应携带对动物危害⼤和对科学实验⼲扰⼤的病原体。

必须来源于SPF 动物或⽆菌动物11、⽆特定病原体动物:SPF动物,除⼀级、⼆级动物应排除的病原外,还应排除有潜在感染或条件致病菌以及对科研⼲扰⼤的病原。

来源于⽆菌动物或悉⽣动物12、⽆菌动物:动物体内外的⼀切微⽣物以⽬前⼿段尚不能检测出来13、悉⽣动物:已知菌动物,将已知菌植⼊⽆菌动物的体内,因植⼊菌类数量不同可分为单菌、双菌或多菌动物。

实验动物分类4第二章实验动物的分类基本内容1.实验动物遗传监测的方法2.实验动物按微生物的分类及监测。

目的和要求1.掌握常用的遗传检测的主要方法。

2.掌握实验动物按微生物的分类及监测重点和难点遗传检测的主要方法实验动物按微生物的分类实验动物的微生物监测第四节实验动物的遗传监测(P86)实验动物的品系已经达数千之多,在培育、保种和繁殖生产中,都有严格的要求,但由于影响遗传变异的因素很多,在动物的培育、保种和繁殖生产过程中,仍然存在着发生遗传变异或遗传污染的可能。

因此,必须对实验动物进行遗传监测,以保证实验动物的遗传质量。

一遗传监测的目的为了保证各品系动物应具有的遗传特性,检查是否发生遗传突变、是否混入其他血缘动物以及是否发生错误交配而造成遗传污染等,以确保被监测对象符合该品系的要求。

二遗传特征的选择原则遗传监测作为一项常规工作需要定期不断进行,所以有必要挑选一些遗传特征,在节约人力和物力的情况下完成遗传监测;被挑选的遗传特征应均匀的分布于各条染色体,能概括整个动物基因组的情况,又要简单易行。

故遵循以下4E原则:准确(Exact):要求所选择的特征不受环境因素影响,重复性好,结果易于判别。

有效(Efficient):被选择的特征要具有代表性,能有效地反应出遗传上的变化。

简便(Easy):被选择的特征应该不需要较高的技术水平和复杂的操作步骤。

经济(Economical):监测方法的仪器设备和化学试剂不宜过于昂贵。

三遗传检测的主要方法(一)形态学的方法(二)免疫学方法(三)生化基因标记法(四)遗传方法四遗传监测的实施(一)近交系1 建立遗传概貌遗传概貌是指用各种方法和技术对各种品系的遗传特性进行检测后的数据汇总。

被检测的遗传特征多为质量遗传特征,一般分布在不同的染色体上。

因此,遗传概貌也可以说是品系基因标记表型的汇总。

2 选择差异性标记经常进行检查的基因标记是根据现有品系的种类从遗传概貌中选出的差异性标记。