电迁移现象及其失效机理

- 格式:doc

- 大小:151.50 KB

- 文档页数:2

电迁移原理

电迁移现象是在表面化学反应的基础上产生的一种特殊的化学反应现象,它与一般化学反应不同的地方是它发生在固体表面,而不是液体表面。

电迁移现象发生在固体表面上,例如某些金属氧化物在中性溶液中不发生迁移,而在某些金属氧化物存在时则会发生迁移。

这种迁移现象在许多方面都有应用,如:

1.用来产生和测定气体或液体的浓度和流速。

2.用于检测液体中某种成分的含量或密度。

3.用于测量气体或液体在垂直于流体流动方向上的流速。

4.用于测量固体物质表面上某一点与某一条直线之间的距离。

5.用于测量固体物质在真空中的温度、压力和体积。

6.还可用于研究气体或液体在一定条件下是否会发生蒸发或汽化。

7.用于测定某些溶液的pH值,如各种金属、盐类以及某些有机物等,也可用于测定液体或气体中某些成分的浓度,如用来测定某些药物或有毒物质在水中的溶解度。

—— 1 —1 —。

电迁移现象

电迁移现象是物理学界备受关注的一个热门课题。

它是指物体或物质在一定条件下,由于应力而迁移的现象。

这种现象的发生会造成物体储存的电荷的变化,因此它也被称为“静电迁移”、“电荷迁移”或“静电变换”。

电迁移现象在日常生活中被广泛应用,包括自动门的原理、摄像头定位以及触摸屏的运作原理等。

也被广泛应用在工业中,如电子开关、无接触电机、变压器、液位传感器等。

科学家们已经发现,电迁移现象在生物体内也发生,它在调节非常重要的生理机制中扮演重要角色,如膜电位调节、血管内皮细胞平衡调节等。

电迁移现象的本质是一种内建张力,它受到材料的结构特性和电荷分布的影响,而且能够穿越复杂的电子结构。

电迁移现象的发生是由于物体表面的表面电荷分布的重新排列所导致的,称为“电荷效应”。

这种电荷效应是通过连接金属电子结构上的连接点来实现的,可以通过特定的物质结构来促进或增强这种电迁移现象的发生。

此外,电迁移现象也可以受到电场和磁场的双重影响,这种电磁效应也可以在电迁移现象中发挥功效。

由于磁场可以影响物质结构的重组,因此,当遇到电磁场时,电迁移现象的发生可能是由于磁位的变化引起的。

电迁移现象的研究内容已经有很多,研究人员们也对它做了不同方面的研究,但仍然存在诸多未解决的问题。

未来研究工作将继续深入探讨电迁移现象及其在工业应用中的发展情况,以期发展出更有效、

更安全的技术和设备。

电迁移现象是一种物理现象,它涉及到电荷、电场、磁场等物理现象,对于科学家们来说是一个不可缺少的研究课题。

随着科学技术的不断进步,电迁移现象的研究将受到更多的关注和深入的研究,以提高科学和工业技术的发展水平,实现可持续发展。

电迁移现象及其失效机理 Revised by Liu Jing on January 12, 2021集成电路中的电迁移现象电迁移现象简介随着芯片特征尺寸越来越小,集成度越来越高,对芯片可靠性的研究也变得越来越重要,而其中电迁移现象是影响互连引线的主要可靠性问题。

在微电子器件中,金属互连线大多采用铝膜,这是因为铝膜具有电阻率低、价格低廉、与硅制造工艺相兼容、与SiO层等介质膜具有良好的粘附性、便于加工等一系列优2点。

但使用中也存在着如性软、机械强度低、容易划伤;化性活泼、易受腐蚀;抗电迁移能力差等一系列问题。

集成电路芯片内部采用金属薄膜互连线来传导工作电流,这种传导电流的金属在较高的电流密度作用下,沿电场反方向运动的电子将会与金属离子进行动量交换,结果使金属离子与电子流一样朝正极方向移动,相应所产生的金属离子空位向负极方向移动,这样就造成了互连线内金属净的质量传输,这种现象就是电迁移。

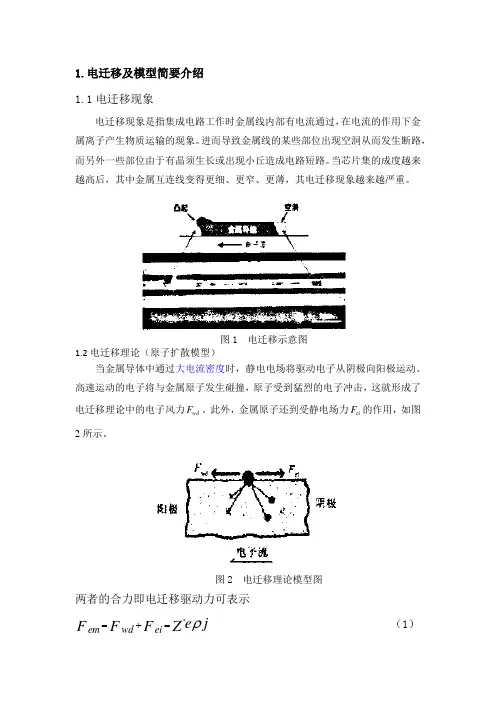

电迁移失效机理电迁移现象是指集成电路工作时金属线内部有电流通过,在电流的作用下金属离子产生物质运输的现象。

进而导致金属线的某些部位出现空洞从而发生断路,而另外一些部位由于有晶须生长或出现小丘造成电路短路。

当芯片集的成度越来越高后,其中金属互连线变的更细、更窄、更薄,电迁移现象也就越来越严重。

图为典型的电迁移失效结果。

(a)电迁移引发短路(b)电迁移引发断路在块状金属中,电流密度较低(<104A/cm2),其电迁移现象只在接近材料熔点的高温时才发生。

薄膜的材料则不然,淀积在硅衬底上的铝条,截面积很小和很好的散热条件,电流密度可高达107A/cm2,所以在较低的温度下就能发生电迁移。

在一定温度下,金属薄膜中存在一定的空位浓度,金属离子通过空位而运动,但自扩散只是随机的引起原子的重新排列,只有在受到外力时才可产生定向运动。

通电导体中作用在金属离子上的力有两种:一种是电场力Fq,另一种是导电载流子和金属离子间相互碰撞发生动量交换而使离子产生运动的力,这种力叫摩擦力Fe ,对于铝膜,载流子为电子,这时电场力Fq很小,摩擦力起主要作用,粒子流与载流子运动方向相同。

电迁移失效判定电路设计进展报告1.电迁移失效机理和失效模式电迁移(Electromigation)是在一定温度下,当半导体器件的金属互连线上流过足够大的电流密度时,被激发的金属离子受电场的作用形成离子流朝向阴极方向移动,另外在电场作用下的电子通过对金属离子的碰撞传给离子的动量形成朝着金属膜阳极方向运动的离子流,造成了金属离子向阳极端的净移动,最终在金属膜中留下金属离子的局部堆积而出现小丘、晶须(引起短路)或引起金属离子的局部亏损而出现空隙(引起开路),最终导致突变失效,影响集成电路的寿命。

根据电路在不同位置发生电迁移、以及发生电迁移的形式的不同,电迁移的失效模式主要有下面几种:1.1短路1.1a.电迁移使晶体管发射极末端积累铝离子,使EB结短路,这对套刻间距小的微波功率管容易发生;1.1b.电迁移产生的晶须使相邻的两个铝条间短路,这对相邻铝条间距小的超高频器件、大规模集成电路容易发生;1.1c.集成电路中铝条经电迁移后与有源区短接,多层布线上下层铝条经电迁移后形成晶须而短接;1.1d.晶须与器件内引线短接。

1.2 断路1.2a.正常工作温度下,铝条承受电流过大,特别是铝条划伤后,电流密度更大,使铝条断开。

尤其是大功率管,在正常结温(150℃)时,往往工作几百小时后因电迁移而失效;1.2b.压焊点处,因接触面积小,电流密度过大而失效;1.2c.氧化层台阶处,因电迁移而断条。

通过氧化层阶梯的铝条在薄氧化层上散热好,温度低,而在厚氧化层上散热差,温度高。

所以当电子流沿着铝条温度增加的方向流动时,就会出现铝原子的亏空,而形成宏观的空隙。

1.3 参数退化电迁移将影响器件性能稳定。

例如,晶体管EB结的退化。

2.失效判定电路检测参数的选择当电路发生电迁移之后,电路中互连线的电阻会发生很大的变化,严重的甚至发生互连线的断路和短路。

为了判定电路是否发生电迁移,最直接的方法就是测量互连线的电阻。

然而,在芯片的引脚上无法直接测量内部互连线的电阻,在芯片引脚上只能测量端口电压和电流,在这里,选择引脚电压作为检测参数。

电转移原理

电转移原理,是一种通过电流作用实现化学反应的原理。

它利用电场或电流的作用,将溶剂中的离子或中性物质迁移到电极上,从而加速反应速率或实现分离纯化。

具体而言,电转移原理可分为电解析、电析和电渗析三种不同类型。

在电解析中,溶液中的化学物质通过电解作用被分解为离子,并被迁移到电极上。

这种方法常用于水中离子的分析,其原理是利用电解池中的电解质将水分解为氢离子和氢氧根离子,然后通过电极将它们聚集起来进行检测。

电析则是通过电流作用将离子物质迁移到电极上,从而使它们凝结或沉积成固体。

这种方法常用于稀有金属的分离和提纯,如电镀过程中,利用电解质将原料中的稀有金属离子迁移到电极上,然后形成金属沉积层。

而电渗析是一种通过电场作用和电流驱动实现离子分离的方法。

通过施加电势差,使得带电离子在溶液中产生电动力,从而迁移到电极上或通过电解质膜进行选择性分离。

电渗析常用于海水淡化和废水处理等领域,通过将溶液通过离子选择性膜,使得特定离子被迁移到电极上,从而实现水的分离或去除有害离子。

总的来说,电转移原理通过电流的作用实现化学反应,可应用于多种领域,如分析、分离和纯化等。

不同类型的电转移原理,根据其具体作用机制和应用领域,在实际应用中具有各自的优势和适用性。

1.电迁移及模型简要介绍1.1电迁移现象电迁移现象是指集成电路工作时金属线内部有电流通过,在电流的作用下金属离子产生物质运输的现象。

进而导致金属线的某些部位出现空洞从而发生断路,而另外一些部位由于有晶须生长或出现小丘造成电路短路。

当芯片集的成度越来越高后,其中金属互连线变得更细、更窄、更薄,其电迁移现象越来越严重。

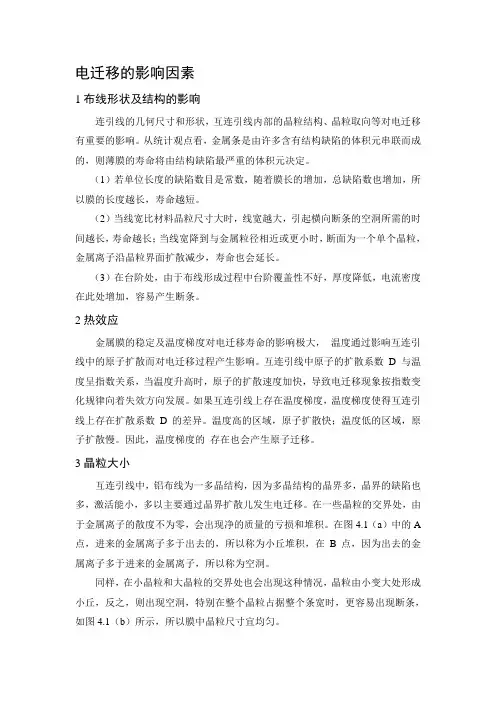

图1 电迁移示意图1.2电迁移理论(原子扩散模型)当金属导体中通过大电流密度时,静电电场将驱动电子从阴极向阳极运动。

高速运动的电子将与金属原子发生碰撞,原子受到猛烈的电子冲击,这就形成了电迁移理论中的电子风力wd F 。

此外,金属原子还到受静电场力ei F 的作用,如图2所示。

图2 电迁移理论模型图两者的合力即电迁移驱动力可表示em wd ei e j F F F Z ρ*=+= (1)Z eiZZ=* (2) wd+式中,F为电子风力;ei F为场力;Z*为有效电荷;ρ为电阻率;wdj为电流密度;Z为电子风力有效电荷常数;ei Z为静电场力有效电wd荷常数。

当互连引线中的电流密度较高时,向阳极运动的大量电子碰撞原子,使得所产生的电子风力F大于静电场力ei F。

因此,金属原子受wd到电子风力的驱动,产生了从阴极向阳极的受迫的定向扩散,即发生了金属原子的电迁移。

如图3所示。

图3电迁移产生图原子的扩散主要有三种形式:晶格扩散、界面扩散和表面扩散。

由于电迁移使金属原子从一个晶格自由扩散到另一个晶格的空位上,所以,通常描述原子电迁移的数学模型采用的是空位流(J )方程:total Dc J F kT=- (3) 式(3)中,D 为扩散系数;c 为空位浓度;T 为绝对温度:k 为玻耳兹曼常数;total F 为电迁移驱动力的合力。

电迁移使得引线内部产生空洞和原子聚集。

在空洞聚集处是拉应力区;在原子聚集处是压应力区,因此,应力梯度方向由阳极指向阴极。

图4 电迁移产生应力梯度图为了松弛应力,重新回到平衡态,原子在压应力的作用下,沿应力梯度方向形成回流。

电迁移的影响因素1布线形状及结构的影响连引线的几何尺寸和形状,互连引线内部的晶粒结构、晶粒取向等对电迁移有重要的影响。

从统计观点看,金属条是由许多含有结构缺陷的体积元串联而成的,则薄膜的寿命将由结构缺陷最严重的体积元决定。

(1)若单位长度的缺陷数目是常数,随着膜长的增加,总缺陷数也增加,所以膜的长度越长,寿命越短。

(2)当线宽比材料晶粒尺寸大时,线宽越大,引起横向断条的空洞所需的时间越长,寿命越长;当线宽降到与金属粒径相近或更小时,断面为一个单个晶粒,金属离子沿晶粒界面扩散减少,寿命也会延长。

(3)在台阶处,由于布线形成过程中台阶覆盖性不好,厚度降低,电流密度在此处增加,容易产生断条。

2热效应金属膜的稳定及温度梯度对电迁移寿命的影响极大,温度通过影响互连引线中的原子扩散而对电迁移过程产生影响。

互连引线中原子的扩散系数 D 与温度呈指数关系,当温度升高时,原子的扩散速度加快,导致电迁移现象按指数变化规律向着失效方向发展。

如果互连引线上存在温度梯度,温度梯度使得互连引线上存在扩散系数 D 的差异。

温度高的区域,原子扩散快;温度低的区域,原子扩散慢。

因此,温度梯度的存在也会产生原子迁移。

3晶粒大小互连引线中,铝布线为一多晶结构,因为多晶结构的晶界多,晶界的缺陷也多,激活能小,多以主要通过晶界扩散儿发生电迁移。

在一些晶粒的交界处,由于金属离子的散度不为零,会出现净的质量的亏损和堆积。

在图4.1(a)中的A 点,进来的金属离子多于出去的,所以称为小丘堆积,在B点,因为出去的金属离子多于进来的金属离子,所以称为空洞。

同样,在小晶粒和大晶粒的交界处也会出现这种情况,晶粒由小变大处形成小丘,反之,则出现空洞,特别在整个晶粒占据整个条宽时,更容易出现断条,如图4.1(b)所示,所以膜中晶粒尺寸宜均匀。

图4.14介质膜互连线上覆盖介质膜(钝化层)后,不仅可以防止铝条的意外划伤,防止腐蚀及离子玷污,也可提高其抗电迁移及浪涌的能力。

电迁移原理《电迁移原理》的思考总结与扩展姓名:***专业:华东师范大学微电子电迁移原理:集成电路芯片内部采用金属薄膜引线来传导工作电流,这种传导电流的金属薄膜称作互连引线。

随着芯片集成度的提高,互连引线变得更细、更窄、更薄,因此其中的电流密度越来越大。

在较高的电流密度作用下,互连引线中的金属原子将会沿着电子运动方向进行迁移,,其结果会使导体的某些部位产生空洞或晶须,这种现象就是电迁移。

它是引起集成电路失效的一种重要机制。

电迁移失效机理产生电迁移失效的内因:薄膜导体内结构的非均匀性外因:电流密度从缺陷产生和积累得角度,我们可以这样解释电迁移的失效机理,即在电迁移过程中,在子风和应力的作用下,互连线中的某些薄弱部位产生了缺陷;缺陷的产生,重新改变了互连线中电流的分布,进而也会影响热分布;这两个过程相互作用,决定了缺陷在哪些薄弱部位产生;随着时间的增加,缺陷不断积累,相邻较近的缺陷融合成一个大缺陷;当产生的缺陷足够大,在垂直电流的方向上占有足够的面积,互连线的电阻就会显著增加;最后当形成的缺陷横跨整个互连线横截面,互连线断路在图2.4中,我们考虑金属原子A,它的周围有十二个相邻的晶格位置,其中之一被空位V占据,其余被其他金属原子占据。

在无电流应力条件下,由于热运动,原子A向其附近任何一个方向移动的概率是相等的;若在“电子风”吹动的情况下,很明显原子A向电子风方向移动概率大大增加。

假设A要与人原子发生交换,其过程也只能是通过原子与空位的交换,即人移到空位位置,A移到人位置,空位移到原的位置,可见,空位移动一步之前移动了两个原子。

同理,若A往几方向移动,空位移动一步须移动三个原子。

所以,同等电子风力条件下,金属原子移动方向不同,难易程度也不同。

从电流密度角度,我们可以这样解释电迁移的失效机理在金属里作用了两种对立的力。

这些力被称为“直接力”和“电子风”力。

直接力是一种在电场的作用下,由激活的金属正离子沿电子流相反方向流动产生的力。

1引言集成电路芯片内部采用金属互连引线来传导工作电流,这种传导电流的金属引线称作金属互连层。

在电路工作时,金属互连线内有工作电流通过,电子会与金属原子产生碰撞进行动量交换,使得金属原子在金属线里沿着电子运动方向产生质量的输运,这种现象就是电迁移[1](EM:Electro-migration)。

电迁移能使IC中的互连引线在工作过程中产生断路、短路或者参数退化,从而引起IC失效,其表现为:1)在金属引线中形成空洞,增加了电阻;2)空洞长大,最终贯穿整个互连引线,导致引线断路;3)在金属引线中形成晶须,造成层间短路;随着芯片集成度的提高,互连引线变得更细,电流密度随之越来越大。

所以电迁移测试作为评估器件金属互连可靠性的一个项目也变得越来越重要。

影响互连引线电迁移的因素十分复杂,包括工作电流聚集、焦耳热、温度梯度、晶粒结构、晶粒取向、界面组织、应力梯度、合金成分、互连尺寸及形状等。

针对电迁移复杂的微观机理,需要对其测试得到的数据进行细致准确的分析,才能找出影响电迁移可靠性的主要工艺因素,以提高工艺质量和稳定性。

2EM的参数估计和寿命推算目前,电迁移的加速寿命测试主要依据JEDEC 国际标准JESD63的要求,在一定温度和电流的(大于芯片的工作温度和工作电流)测试条件下获得一组样品的失效时间(TTF:time to failure)。

在EM的加速测试中,通常认为加速应力条件下样品的寿命数据TTF(i)服从对数均值为μ,对数标准差为σ的对数正态(Lognormal)分布[2],即寿命数据的对数统计方法在电迁移测试数据分析比较中的运用王笃林,马瑾怡,张荣哲(中芯国际,上海,201203)摘要:针对线上工艺的不同情况,如量产产品工艺监控、工艺改进的验证或者线上异常情况发生时的风险评估,仅进行常规的参数估计和寿命推算是不够的,需要对电迁移加速寿命测试的数据进一步分析。

本文结合统计的方法,着重研究通过对X-M R图引入监控因子这个参数形成双控制线管制图来对于量产产品工艺稳定性进行评估,及早发现问题;通过引入T0.1的95%的置信区间来比较子批与母批(基线),从而对工艺改进和线上异常发生时更有效的进行风险评估。

金属是晶体,在晶体内部金属离子按序排列。

当不存在外电场时,金属离子可以在品格内通过空位而电迁移寿命。

但是封装法的缺点是显而易见的,首先封装就要花费很长的时间,同时,用这种方法时通过金属线的电流非常小(为了抑制焦耳热,使得金属线的温度近似于环境温度),测试非常花费时间,一般要好几周。

2,晶圆级电迁移测试(Wafer-level ElectroMigration)。

a ,自加热法。

因为在用封装法时,炉子的温度被默认为就是金属线温度,如果有很大的电流通过金属线会使其生很大的焦耳热,使金属线自身的温度高于炉子的温度,而不能确定金属线温度。

所以,后来发展了自加热法。

方法不用封装,可以真正在硅片级测试。

它是利用了金属线自身的焦耳热使其升高。

然后用电阻温度系数(temperature coefficient of resistance, TCR )确定金属线的温度。

在实际操作中,可以调节通过金属线的电流来调它的温度。

b ,多晶硅加热法。

实际应用表明,这种方法对于金属线的电迁移评价非常有效,但是对于通孔的电迁移评价方法就不适用了。

因为,过大的电流会导致通孔和金属线界面处的温度特别高,从而还是无法确定整个通孔电迁移测试结构的温度。

针对这种情况,又有研究者提出了一种新的测试结构——多晶硅加热法。

这种方法是利用多晶硅为电阻,通过一定电流后产生热量,利用该热量对电迁移测试结构进行加热。

此时,多晶硅就相当于是一个炉子该方法需要注意的是在版图设计上的要求比较高,比如多晶硅的宽度,多晶硅上通孔的数目等都是会影响其加热性能的。

自加热法是目前的FOUNDRY 工厂采用的主流测试方法。

自加热法的测试结构如下。

测试过程依据JESD87。

开尔文连接有两个要求:对于每个测试点都有一条激励线F 和一条检测线S ,二者严格分开,各自构成独立回路;同时要求S 线必须接到一个有极高输入阻抗的测试回路上,使流过检测线S 的电流极小,近似为零。

图中r 表示引线电阻和探针与测试点的接触电阻之和。

化学反应中的电子迁移过程电子是化学反应中的重要参与者之一。

在化学反应中,电子的迁移过程起着至关重要的作用。

本文将深入探讨化学反应中的电子迁移过程及其相关机制。

1. 电子迁移的基本概念电子迁移是指电子从一个原子或分子跃迁到另一个原子或分子的过程。

在电子迁移过程中,电子会从高能级跃迁到低能级,或者从一个原子或分子上的轨道跃迁到另一个原子或分子上的轨道。

2. 电子迁移的驱动力在化学反应中,电子迁移的驱动力可以由多种因素产生。

其中,能级差是主要的驱动力之一。

当两个物质的能级存在差异时,电子会通过电子迁移来寻求更低的能态。

此外,电子的电荷和电场也是电子迁移的驱动力,具有不同电荷的物质之间会发生电子迁移。

3. 电子迁移的机制化学反应中的电子迁移可以通过不同的机制进行。

以下是一些常见的电子迁移机制:a. 直接电子转移:发生在两个相邻的原子或分子之间,电子直接从一个轨道转移到另一个轨道。

b. 间接电子转移:发生在电子自由度不同的两个分子之间,一种典型的例子是氧化还原反应中的电子转移。

c. 界面电子转移:电子从一个相界面转移到另一个相界面,例如电化学反应中的电子在电极和电解质之间的转移。

4. 电子迁移的应用电子迁移在化学反应和材料科学领域具有广泛的应用价值。

在化学合成中,电子迁移是许多有机合成反应的关键步骤。

在能源存储和转换中,电子迁移在电池、太阳能电池和燃料电池等设备中发挥着重要的作用。

此外,电子迁移还在电化学分析和催化反应中发挥着重要的作用。

电子迁移的理解和控制有助于开发新的催化剂和改进化学反应的效率。

总结:化学反应中的电子迁移是一种重要的动力学过程,它驱动着不同物质之间的转化和变化。

电子迁移的机制多样,可以通过直接转移、间接转移和界面转移等方式进行。

电子迁移在化学合成、能源存储和转换、电化学分析和催化反应等领域具有广泛的应用。

深入理解电子迁移的机制和应用有助于推动化学科学的发展和技术的进步。

通过对化学反应中的电子迁移过程的研究,我们可以更好地理解和控制化学反应的机理,提高反应的效率,并开发出更高效的催化剂和新型材料。

电迁移00电迁移降低集成电路芯片的可靠性。

它会造成电气连接渐进的丢失或者线路的失效。

因为可靠性对于航天,军用,防锁刹车系统,医疗设备(如自动体外除颤器)甚至电脑,及家用娱乐系统的重要性,可靠性成为经济与人身安全的重要因素。

因为在现实条件下测试的困难性,Black'sequation被用于预测集成电路的生命周期。

为了使用Black'sequation,thecomponentisputthruhightemperatureoperatinglife(HTOL)testing.通过测试中收集的数据就可以预测(extrapolate)元件在现实中的预期寿命。

尽管电迁移造成的损伤最终会导致受影响的IC的失效,但最初的现象往往是间歇性的小问题,这些问题在最初很难被分析到。

随着某些电气连接的失效,表现出来的问题也是随机的,而且这些问题很难与其他的失效机制区分开,比如静电放电造成的损伤。

在实验室环境(laboratorysetting)下,使用电子显微镜可以容易的观察到电迁移造成的连接点腐蚀留下的痕迹。

随着小型化的趋势,电迁移造成失效的可能性也在增加,尤其是在功率密度与电流密度很大的超大规模集成电路中。

在先进的半导体制造工艺中,铜已经取代了铝作为替代的互联材料。

尽管在制造过程中铜有较大的脆性,但它却有更好的导电性,copperisalsointrinsicallylesssusceptibletoelectromigration。

可是电迁移依然是一个现实的挑战,因为对于铜互联的电迁移研究也一直在进行中。

Areductionofthestructure(scaling)byafactorkincreasesthepowerdensi typroportionaltokandthecurrentdensityincreasesbyk-squarewherebyelectromigrationisclearlystrengthened.在现代的电子产品中,IC很少因为电迁移而发生失效,这是因为半导体设计实践已经在IC布线时考虑到了电迁移的影响。

电迁移、热载流子、栅氧击穿、过压失效机理

电迁移(Electromigration):是指在材料内部由于电流通过而

引起的离子移动现象。

在金属导线中,由于电子与离子的碰撞和运动,会导致导线内部金属离子的一定迁移和堆积,进而引起导线的结构和性能的变化,甚至导致高电阻或开路失效。

热载流子(Hot carriers):是指在半导体器件中,在高压电场

和高电流作用下,部分载流子获得了较高的能量而形成的高能量载流子。

热载流子对材料和器件的影响较大,容易引起电子与晶格之间的散射和损伤,从而影响材料和器件的性能。

栅氧击穿(Gate oxide breakdown):是指在MOS(金属-氧化

物半导体)器件中,由于栅氧层中电场引起的氧化层损坏现象。

当栅电压超过一定阈值时,电场强度大到足以产生氧离子的电离,进而破坏氧化层,形成电流通道,导致器件失效。

过压失效(Overvoltage failure)机理:过压失效通常发生在电

力系统中,当系统中电压超过设备的额定工作电压时,会导致设备的运行不稳定甚至损坏。

过压失效的主要机理包括电气击穿、电弧放电、绝缘故障等。

过压失效会引起电力系统的电压失控和设备的烧毁,给电网和设备的安全稳定运行带来威胁。

半导体器件失效机制与可靠性分析研究引言半导体器件(简称芯片)广泛应用于各种电子设备中,其可靠性对设备的正常运行至关重要。

然而,事实上,芯片失效是常见的现象,会给设备和系统带来不可预估的损失。

因此,芯片的可靠性分析和失效机制研究是极为必要的。

本文将详细探讨芯片失效机制及可靠性分析方法。

一、芯片失效机制1. 电迁移效应电迁移(Electromigration,简称EM)是指电子在导体中发生漂移的过程。

当电子在导体中移动时,它们将数量有限的金属原子拖着向一个方向移动,形成金属原子的“空洞区域”和“电子密集区域”。

这种移动会给导体带来功耗损失,同时会导致导体紧张而失效。

2. 热膨胀效应随着芯片的尺寸不断减小,局部金属结构不断复杂化,使得芯片内各部分承受的热应力越来越大。

当芯片内某个局部的温度变化较大时,局部产生的热膨胀效应可能会导致芯片的破坏。

3. 硅氧化物断裂芯片上的金属线和晶体管等电路元件与硅质基板通过氧化物颗粒绝缘层进行电隔离。

当硅氧化物层长时间受电场和热应力的影响,就可能出现氧化物层内部的应力积累和局部氧化,导致氧化物层崩裂,从而破坏整个芯片的结构和电性能。

4. 金属间物相反应芯片中不同种类金属之间的相互作用也会引起失效。

在一些环境下,金属层会相互反应而产生新的化合物和相变,从而改变芯片中元器件的性能或导致元器件失效。

二、可靠性分析方法芯片可靠性分析是定位失效原因和提高芯片可靠性的关键步骤。

目前,常用的芯片可靠性分析方法有以下几种。

1. 失效分析失效分析是指在芯片失效的情况下,对失效芯片进行各种测试手段、观察、分析、检测,确立失效点并推断失效原因的过程。

失效分析是目前芯片可靠性分析的主要手段,通过失效分析,可以找到芯片失效的根本原因。

2. 退化分析芯片在使用过程中,其物理性质可能会发生变化,一般而言表现为电气参数的变化或退化。

退化分析需要在芯片未失效的情况下,通过监测芯片的可靠性参数,预测芯片可能出现失效的概率,并对可能出现的问题进行预防或针对性的修复。

电子转移问题总结引言电子转移,也称电子迁移,是化学中一种常见的现象。

在化学反应中,电子转移起到至关重要的作用,影响着反应的速率、产物的稳定性等。

本文将对电子转移问题进行总结,包括定义、影响因素、应用等方面进行讨论。

定义电子转移是指一个原子或分子中的电子在不同的能级之间进行跃迁的过程。

这是由于原子或分子中的电子具有不同的能级,在相应的能级间进行转移。

电子转移可以发生在分子内部,也可以在分子之间发生。

影响因素1. 能级差能级差是电子转移的关键因素之一。

当两个能级之间的能级差越大,电子转移的概率就越小。

这是因为能级差越大,电子跃迁所需要的能量就越大,概率就越小。

2. 空穴空穴是指分子内部某个能级上原来存在的电子被移除后留下的空位。

空穴的存在可以促进电子转移的发生。

当一个空穴被填补时,电子会从高能级跃迁到低能级,从而实现电子转移。

3. 外界因素外界因素也对电子转移有一定影响。

例如温度、压力、光照等。

在一些化学反应中,温度的增加可以增加反应的速率,这是因为温度的增加可以使电子转移更加容易进行。

应用电子转移在很多化学反应中起到了重要的作用,并且也有一些重要的应用。

1. 电子转移催化反应在很多催化反应中,电子转移是其中的关键步骤。

催化剂可以改变反应的活化能,从而促进电子转移的发生。

电子转移催化反应在有机合成、燃料电池等领域有着广泛的应用。

2. 电化学反应电化学反应是指利用电能来促使化学反应发生的一种方法。

在电化学反应中,电子转移是不可避免的。

例如在电池中,正极和负极之间的电子转移使得电能被转化为化学能。

3. 光化学反应光化学反应是指利用光能来促使化学反应发生的一种方法。

在光化学反应中,光照激发了电子转移的进行。

这种反应在生命科学、环境科学等领域有着重要的应用。

总结电子转移是化学中一个重要的现象。

能级差、空穴和外界因素是影响电子转移的重要因素。

电子转移在催化反应、电化学反应和光化学反应中有广泛的应用。

了解电子转移的基本原理和应用对于理解和推动化学科学的发展具有重要意义。

集成电路中的电迁移现象

电迁移现象简介

随着芯片特征尺寸越来越小,集成度越来越高,对芯片可靠性的研究也变得越来越重要,而其中电迁移现象是影响互连引线的主要可靠性问题。

在微电子器件中,金属互连线大多采用铝膜,这是因为铝膜具有电阻率低、价格低廉、与硅制造工艺相兼容、与SiO2层等介质膜具有良好的粘附性、便于加工等一系列优点。

但使用中也存在着如性软、机械强度低、容易划伤;化性活泼、易受腐蚀;抗电迁移能力差等一系列问题。

集成电路芯片内部采用金属薄膜互连线来传导工作电流,这种传导电流的金属在较高的电流密度作用下,沿电场反方向运动的电子将会与金属离子进行动量交换,结果使金属离子与电子流一样朝正极方向移动,相应所产生的金属离子空位向负极方向移动,这样就造成了互连线内金属净的质量传输,这种现象就是电迁移。

电迁移失效机理

电迁移现象是指集成电路工作时金属线内部有电流通过,在电流的作用下金属离子产生物质运输的现象。

进而导致金属线的某些部位出现空洞从而发生断路,而另外一些部位由于有晶须生长或出现小丘造成电路短路。

当芯片集的成度越来越高后,其中金属互连线变的更细、更窄、更薄,电迁移现象也就越来越严重。

图2.1为典型的电迁移失效结果。

(a)电迁移引发短路(b)电迁移引发断路在块状金属中,电流密度较低(<104A/cm2),其电迁移现象只在接近材料熔点的高温时才发生。

薄膜的材料则不然,淀积在硅衬底上的铝条,截面积很小和很好的散热条件,电流密度可高达107A/cm2,所以在较低的温度下就能发生电迁移。

在一定温度下,金属薄膜中存在一定的空位浓度,金属离子通过空位而运动,

但自扩散只是随机的引起原子的重新排列,只有在受到外力时才可产生定向运动。

通电导体中作用在金属离子上的力有两种:一种是电场力F

q

,另一种是导电载流子和金属离子间相互碰撞发生动量交换而使离子产生运动的力,这种力叫摩

擦力F

e ,对于铝膜,载流子为电子,这时电场力F

q

很小,摩擦力起主要作用,

粒子流与载流子运动方向相同。

这一摩擦力又称为电子风。

经过理论分析有:

F=F

q +F

e

=Z*qE

式中Z*成为有效原子价数,E为电场强度,q为电子电荷。

Z*的绝对值越小,抗电迁移能力就越大。

电迁移引起的失效模式

1 短路

(1)电迁移使晶体管发射极末端积累铝离子,使EB结短路,这对套刻间距小的微波功率管容易发生;

(2)电迁移产生的晶须使相邻的两个铝条间短路, 这对相邻铝条间距小的超高频器件、大规模集成电路容易发生;

(3)集成电路中铝条经电迁移后与有源区短接, 多层布线上下层铝条经电迁移后形成晶须而短接;

(4)晶须与器件内引线短接"触的数目。

2 断路

(1)正常工作温度下, 铝条承受电流过大, 特别是铝条划伤后, 电流密度更大,使铝条断开"尤其是大功率管, 在正常结温(150℃)时, 往往工作几百小时后因电迁移而失效;

(2)压焊点处, 因接触面积小, 电流密度过大而失效;

(3)氧化层台阶处, 因电迁移而断条"通过氧化层阶梯的铝条在薄氧化层上散热好, 温度低, 而在厚氧化层上散热差, 温度高"所以当电子流沿着铝条温度增加的方向流动时, 就会出现铝原子的亏空, 而形成宏观的空隙。

3 参数退化

电迁移将影响器件的性能稳定,如引起晶体管EB结击穿特性退化,电流放大倍数h FE变化等。