嗜酸性肉芽肿影像PPT

- 格式:ppt

- 大小:607.00 KB

- 文档页数:12

嗜酸性肉芽肿性多血管炎

(eosinophilic GPA, EPGA)

1.嗜酸性肉芽肿性多血管炎,即Churg-Strauss综合征,以血管外肉芽肿形成和嗜酸细胞浸润为病理表现的累及全身中小血管的系统性血管炎。

2.男:女=1.4:1;可发病于任何年龄,好发于35岁前后(15~69岁)。

3.临床表现按病程分为3个阶段。

(1)前驱期:平均为4年,90%出现哮喘,也可出现过敏性鼻炎。

(2)嗜酸性粒细胞细胞浸润期:一过性肺浸润、胃肠炎或食管炎。

(3)系统性血管炎期:多发单神经病变;肾小球肾炎;紫癜、瘀点、皮下结节;心脏,如冠状动脉炎、心包炎、心肌病变、充血性心衰、瓣膜功能不全等。

4.实验室检查

(1)ANCA(+)40%~60%,MPO>PR3。

(2)嗜酸性粒细胞:计数5×109~10×109/L,占比0.80~1.00。

(3)呼吸评估:胸部HRCT、肺功能。

(4)鼻窦CT:鼻窦炎表现。

(5)肌电图:神经源性损害。

(6)病理活检:小肉芽肿形成;纤维素样坏死、小动脉/静脉周围嗜酸细胞浸润伴血栓形成。

5.诊断标准(1990年ACR分类标准,以下6条符合4条可诊断本病。

敏感性 85%,特异性 99.7%)

(1)哮喘。

(2)嗜酸性粒细胞比例>10%。

(3)单发/多神经病变。

(4)游走性肺部浸润影。

(5)鼻窦病变。

(6)活检见血管外嗜酸粒细胞浸润。

6.治疗见GPA。

诱导缓解中CD20单抗证据更弱。

嗜酸性肉芽肿性血管炎诊断标准嗜酸性肉芽肿性血管炎(EGPA)是一种少见的系统性血管炎症,又称为Churg-Strauss综合征。

它通常表现为哮喘、过敏性鼻炎、肺部病变和血管炎症。

EGPA的诊断需要综合临床表现、实验室检查和组织病理学检查等多方面的信息。

本文将介绍嗜酸性肉芽肿性血管炎的诊断标准,以帮助临床医生更好地识别和治疗这一疾病。

一、临床表现。

嗜酸性肉芽肿性血管炎的临床表现多样,常见症状包括哮喘、过敏性鼻炎、鼻窦炎、肺部浸润、发热、皮疹、关节痛、神经病变等。

临床医生应当密切关注患者的症状,特别是哮喘和过敏性鼻炎的存在,对于EGPA的诊断具有重要意义。

二、实验室检查。

实验室检查是诊断嗜酸性肉芽肿性血管炎的重要手段之一。

患者的外周血嗜酸性粒细胞计数增高是诊断EGPA的重要指标之一。

此外,血清IgE水平增高、C-ANCA(抗中性粒细胞胞浆抗体)阳性、血清免疫球蛋白水平升高等实验室指标也有助于诊断。

三、组织病理学检查。

组织病理学检查是确诊嗜酸性肉芽肿性血管炎的金标准。

活检标本通常来自皮肤、神经、肌肉或肺部组织。

在镜下观察下,可见到血管周围的嗜酸性肉芽肿、坏死性小血管炎等特征性改变。

组织病理学检查可以帮助排除其他疾病,并对EGPA 的诊断提供重要依据。

四、其他辅助检查。

除了上述主要的诊断手段外,X线、CT、MRI等影像学检查以及肺功能检查、心电图等辅助检查也有助于了解病变的范围和严重程度,对于制定治疗方案具有重要意义。

综上所述,嗜酸性肉芽肿性血管炎的诊断需要综合临床表现、实验室检查和组织病理学检查等多方面的信息。

临床医生在诊断过程中应当密切关注患者的症状,结合实验室检查和组织病理学检查的结果,全面评估患者的病情,以便及时、准确地制定治疗方案,提高患者的生存率和生活质量。

希望本文对于临床医生诊断嗜酸性肉芽肿性血管炎有所帮助。

颅骨嗜酸性肉芽肿影像学诊断黎昕; 李丽红; 黄柏锋【期刊名称】《《中国CT和MRI杂志》》【年(卷),期】2011(009)005【总页数】4页(P69-72)【关键词】颅骨; 嗜酸性肉芽肿; X线; 体层摄影术;X线计算机; 磁共振成像【作者】黎昕; 李丽红; 黄柏锋【作者单位】广东省惠州市中心人民医院放射科(广东惠州 516008)【正文语种】中文【中图分类】R814.42; R73骨嗜酸性肉芽肿为朗格汉斯细胞组织增生症X(Langerhans-cell histiocytosis X)三大类型中的一种,它是一种具有不同临床经过的良性肿瘤样病变[1],临床上比较少见,可发生于全身诸骨,其中颅骨最为常见。

本文回顾性分析我院2006.1.1-2010.1.1经手术病理证实的16例资料完整的颅骨嗜酸性肉芽肿的影像学表现进行总结,以提高对本病的认识。

1.1 临床资料搜集我院2006.1.1-2010.1.1资料完整、经手术病例证实为颅骨嗜酸性肉芽肿的病例共16例,其中男性11例,女性5例;年龄6-49岁(平均年龄21岁)。

症状与体征主要包括:局部疼痛或压痛9例,局部软组织肿块或肿胀14例,病程2月-2年;实验室检查嗜酸性粒细胞增高14例,血沉增高12例。

全部患者均行X线摄片及MRI检查、8例行CT检查。

1.2 仪器与检查方法使用双板DR照片机(PHILPS,荷兰):常规正侧位加切线位。

使用4排螺旋CT扫描机(SIEMNS SMATOM Vocume Zoom,德国)或8排螺旋CT(GE Lightspeed,美国)行平扫和增强检查,扫描参数:层厚5mm,层距5mm,FOV25cm,电压120kV、电流280mA;经手背静脉用高压注射器注射非离子型对比剂(优维显,广州先灵药业有限公司)80-100ml,流速3ml/s。

采用1.5T双梯度MR系统(PHILIPS,荷兰)行MRI平扫及增强检查,常规使用SE序列行T1WI、T2WI、T2脂肪抑制及增强轴位、矢状位及冠状位扫描;扫描层厚3mm,层距3mm;经手背静脉快速手推MR专用对比剂Gd-DTPA(欧乃影,广州先灵药业有限公司),注射量0.2ml/kg。

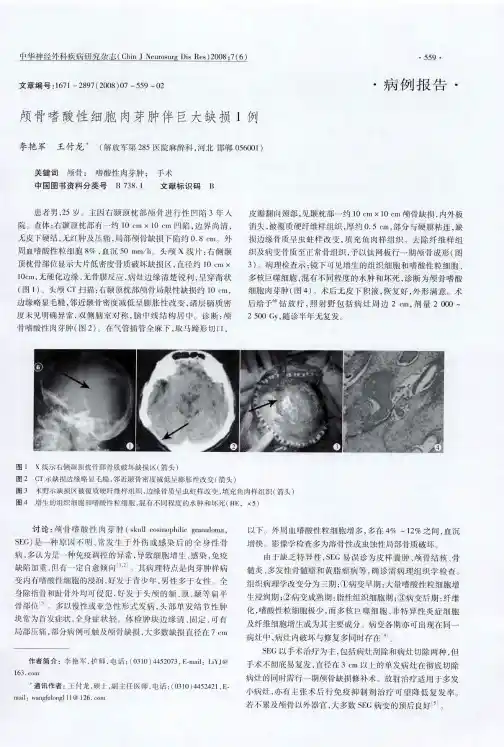

骨嗜酸性肉芽肿的MRI、X线表现及病理分析李鹤; 宋继安; 薛鹏; 陈勇; 周杰【期刊名称】《《中国CT和MRI杂志》》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】4页(P77-80)【关键词】嗜酸性肉芽肿; X线摄影; 磁共振成像【作者】李鹤; 宋继安; 薛鹏; 陈勇; 周杰【作者单位】河南省郑州市人民医院放射科河南郑州 450003【正文语种】中文【中图分类】R781.34+4骨嗜酸性肉芽肿(eosinophilic granuloma,EG)是一种属于网状内皮细胞增生症的肿瘤样病变,约占Langerhans细胞组织细胞增生症(LCH)的60%,约占骨瘤样病变的1%[1]。

现回顾性分析病理证实的13例骨嗜酸性肉芽肿的MRI、X线表现,并结合文献,以提高对本病的影像学认识。

回顾性分析了我院自2007年3月至2014年4月经病理证实的13例骨嗜酸性肉芽肿患者的临床、病理及MRI、X线表现。

男8例,女5例,年龄2~34岁,平均13.84岁。

病程为16天~5年不等。

主要临床表现:局部轻度疼痛、压痛、软组织轻度肿胀或肿块、患肢运动功能障碍及脊柱后突等。

患者一般状态良好,无发热。

实验室检查:血沉加快8例,白细胞轻度增高6例,嗜酸性粒细胞增高9例。

13例患者中行M RI平扫13例及增强11例,行X线检查8例。

13例患者,1例多发病灶,共14处病灶。

2.1颅骨4例,均为单发病灶。

病变分别累及顶、枕及颞骨,其中颞骨2例,顶、枕骨各1例。

MRI上4例病灶均表现为局限性穿透性溶骨性骨质破坏,局部形成形态不规则的软组织结节影,临近可见骨质水肿(图1-2)。

3例呈稍长T1、T2信号,其中1例内见稍短T1、T2信号,另一例呈等T1稍长T2信号,内见长T1、T2信;3例侵犯皮下软组织及脂肪间隙,临近软组织梭形增厚;3例增强后,2例呈轻度不均匀强化伴1例临近硬脑膜增厚强化,1例明显不均匀强化(图3)。

2.2脊椎1例。