麻醉性镇痛药的临床应用

- 格式:ppt

- 大小:17.17 MB

- 文档页数:42

我国麻醉性镇痛药的应用与全球现状的对比摘要:临床医学领域,麻醉性镇痛药的应用十分广泛,因为疼痛是诸多疾病共同症状,给患者身心造成严重伤害,长期忍受疼痛,对患者来说是身心的双重折磨。

随着我国科学技术的发展,医学研究更加深入,已经能够采取多种方式控制、缓解疼痛,治疗中药物治疗时最常见,也是非常有效的方式,各类镇痛药得以研发和生产,流入医疗市场中,其中以麻醉性镇痛药为主。

但是,麻醉性镇痛药物应用、管理十分严格,任何人不得随意开具,通过实践调查与相关资料研究了解到,部分患者对这类药物存在依赖性,所以要同时严格控制用量,本文将分析我国常用麻醉性镇痛药应用范围、特点,并且将其与全球现状相对比。

关键词:麻醉性;镇痛药;应用范围;全球现状;对比众所周知,麻醉药品对人中枢神经有麻醉作用,如连续使用,可能使人产生依赖,若用量过大,对人体具有极大的伤害,甚至危及人的生命,在医疗治疗过程中,晚期癌症患者、外科手术、产科手术都能够都需要运用麻醉性镇痛药,帮助患者缓解疼痛,还能够减轻患者身心负担,可以说具有挽救患者生命的意义。

但麻醉类药品应用中,必须严格遵守《麻醉药品和精神药品管理条例》、《药品管理法》等规定执行,麻醉性镇痛药的不规范使用,不仅不能患者患者痛苦,还将给患者身心和经济带来更重的负担,所以日常应用期间必须合理使用、杨哥管理,避免乱用、误用的现象。

全球范围内,麻醉性镇痛药应用量逐年增加,常见药品包括可待因、吗啡、哌替啶等。

1·几种常见的麻醉性镇痛药应用特点1·1吗啡用药特点吗啡属于阿片受体激动剂,临床使用方面,一般用于其他镇痛药无法解决的急性锐痛上,在外科手术静脉全麻、晚期癌症疼痛感患者身上吗啡用量增加,但吗啡不是随意开具的,应用期间用量、用法等就要严格遵守相关规定,同时用于癌症疼痛治疗期间,需根据《癌症疼痛三阶梯止痛的治疗指导原则》采用个体化给药规定,当前吗啡被广泛用于重度癌症疼痛治疗中,也是医学领域提倡使用的首选药,用药期间需以日剂量为标准,每日给予患者足量吗啡,缓解疼痛症状给患者带来的痛苦,提高患者生活质量和治疗的信心。

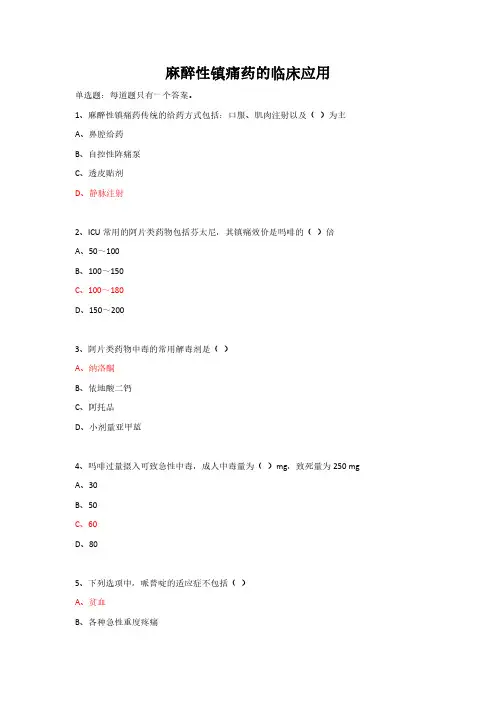

麻醉性镇痛药的临床应用

单选题:每道题只有一个答案。

1、麻醉性镇痛药传统的给药方式包括:口服、肌肉注射以及()为主

A、鼻腔给药

B、自控性阵痛泵

C、透皮贴剂

D、静脉注射

2、ICU常用的阿片类药物包括芬太尼,其镇痛效价是吗啡的()倍

A、50~100

B、100~150

C、100~180

D、150~200

3、阿片类药物中毒的常用解毒剂是()

A、纳洛酮

B、依地酸二钙

C、阿托品

D、小剂量亚甲蓝

4、吗啡过量摄入可致急性中毒,成人中毒量为()mg,致死量为250mg

A、30

B、50

C、60

D、80

5、下列选项中,哌替啶的适应症不包括()

A、贫血

B、各种急性重度疼痛

C、心源性哮喘

D、胆绞痛

6、2018年《中国成人ICU镇痛和镇静治疗指南》推荐ICU成人患者芬太尼负荷剂量()μg/kg

A、0.15~0.3

B、0.25~0.4

C、0.35~0.5

D、0.45~0.6。

麻醉镇痛药物的合理应用教案讲义一、麻醉性镇痛药在急性疼痛中的应用目前,关于急性疼痛(acute pain)的定义,尚无公认、明确的意见。

国际疼痛研究学会(International Association for the Study of Pain,IASP)对急性疼痛的定义为:新近产生并持续时间较短的疼痛,通常与损伤或疾病有关。

急性疼痛包括手术后疼痛,创伤后疼痛,分娩痛,心绞痛、胆绞痛、肾绞痛等内脏痛,骨折痛,牙痛等。

其中手术后和创伤后疼痛是临床最常见的急性疼痛。

急性疼痛的治疗必须根据不同病因和病情具体分析,针对病因进行个体化的处理。

总的原则是:明确诊断,并尽可能去除病因;提高痛阈;减慢神经传导速度,包括针对某些与传导疼痛有关的神经介质的处理;尽可能减弱乃至消除疼痛刺激对疼痛感受器的作用。

本文重点讨论麻醉性镇痛药在急性术后疼痛管理中的合理应用。

(一)术后镇痛的目的术后疼痛不同于生理性疼痛。

手术损伤激活周围组织伤害性感受器并使其敏化,导致损伤组织局部和周围未受损伤的皮肤对疼痛阈值降低和对超阈值的反应性增强(痛觉过敏)。

疼痛刺激可引起脊髓和脑内的疼痛传递增强,对疼痛的感知程度提高(中枢敏化),加剧术后疼痛。

因此,术后镇痛的目的除了要达到消除生理性和病理性疼痛以外,还需要抑制和逆转传入神经冲动引起的中枢神经元兴奋性的改变,即抑制外周敏化和中枢敏化效应。

(二)麻醉性镇痛药用于术后镇痛的常用给药方法1.口服给药口服用药方便,无需注射,患者易于接受。

口服方法用于术后镇痛,可以达到并维持镇痛药物基础血药浓度,适用于轻度疼痛,如局部小手术或门诊手术的患者。

鉴于口服用药的时效特点,达到镇痛所需的血药浓度的时间比较长,而且用药剂量的调整比较困难,再加上给药后起效慢、需要患者胃肠功能正常才能奏效等特点,口服给药不宜单独用于术后中、重度急性疼痛的治疗。

基于以上原因,在术后早期可以使用长效且强效的口服药物,如阿片类镇痛药,或将口服用药与其他给药方式联合应用,以获得协同的镇痛效果。

麻醉性镇痛药吗啡临床应用摘要】目的讨论麻醉性镇痛药吗啡临床应用。

方法查阅文献资料并结合个人经验进行归纳总结。

结论主要是镇痛,作用于脊髓、延髓等痛觉传导区阿片受体提高痛阈,对伤害性刺激不再感到疼痛。

【关键词】麻醉镇痛吗啡1.药代动力学吗啡的药代动力学与芬太尼族其他药物有明显不同,主要因为吗啡的亲脂性很低,肺脏对吗啡几乎没有一过性的首过摄取作用。

吗啡主要在肝脏进行生物转化,其主要代谢产物是3-葡糖苷酸吗啡(M3G),几乎无镇痛作用。

6-葡糖苷酸吗啡(M6G)约占10%,是一种强于吗啡的μ受体激动剂,具有镇痛和呼吸抑制作用。

肾脏在吗啡的肝外代谢中起主要作用,吗啡的代谢物主要从尿排出,约7%~l0%随胆汁排出。

此外,不到10%以原形随尿排出。

2.药理作用2.1中枢神经系统:主要是镇痛,作用于脊髓、延髓等痛觉传导区阿片受体提高痛阈,对伤害性刺激不再感到疼痛。

对躯体和内脏的疼痛均有效,对持续性钝痛的效果优于问断性锐痛,疼痛出现前应用效果更佳。

还可作用于边缘系统影响情绪区域的受体,消除由疼痛所引起的焦虑、紧张等情绪反应,甚至产生欣快感。

吗啡有缩瞳作用,为动眼神经核中自主神经成分受激动所致。

针尖样瞳孔是吗啡急性中毒的特征性体征。

作用于极后区化学感受器可引起恶心、呕吐。

2.2呼吸系统:吗啡有显著的呼吸抑制及咳嗽反射抑制作用。

主要表现为呼吸频率减慢,潮气量减少或先增加后减少。

呼吸抑制程度与剂量相关,大剂量甚至可致呼吸停止,是其急性中毒的主要致死原因。

由于组胺释放和对平滑肌的直接作用可引起支气管挛缩,可激发支气管哮喘病人哮喘发作。

2.3心血管系统:治疗剂量的吗啡对血容量正常者的心血管系统一般无明显影响,对心肌收缩力无抑制作用,但可引起外周血管扩张而致血压下降,在低血容量病人或用药后改为直立位时尤为明显。

2.4消化系统:有止泻和引起便秘的作用。

由于对迷走神经的兴奋作用和对平滑肌的直接作用,减弱消化道的推进性蠕动,而引起便秘。

麻醉性镇痛药的临床应用及不良反应的处理疼痛属临床常见症状,也是人们发生率较高的痛苦表现,剧烈的疼痛往往让患者难以忍受。

镇痛类药物对帮助患者减轻疼痛有重要意义,也留意帮助长时间存在疼痛症状患者比如癌症患者提高生活质量。

麻醉性镇痛药主要是在中枢神经系统发挥作用,进而获得满意的镇痛效用,此类药物经常治疗各种锐痛和癌性疼痛。

需要注意的是,麻醉性镇痛药的应用存在成瘾性、依赖性、耐受性,故应用需要更加谨慎,要有合理、科学的用药方案。

以下内容总结了麻醉性镇痛药的临床应用原则以及对不良反应的处理。

1什么是麻醉性镇痛药麻醉性镇痛药主要指的是应用后于机体中枢神经系统发挥作用,可减轻或解除疼痛症状并使因疼痛产生的情绪反应缓解的药物,此类药物也称作阿片类药物,若应用剂量过大,会使患者昏睡。

一般按照药物来源,此类药物包括有天然阿片生物碱,比如可待因、吗啡;合成的药物,如芬太尼族、哌替啶、吗啡喃类等;半合成衍生物,比如海洛因。

麻醉性镇痛药主要是让患者获得镇痛效果,常用于急性心梗、手术后疼痛、严重创伤等。

在临床麻醉处理过程,麻醉性镇痛药主要是用以进行麻醉前用药,获得镇静效果,能够使麻醉药应用剂量减少,也利于麻醉程度强化。

近些年来麻醉性镇痛药主要用来进行静吸复合麻醉或静脉符复合麻醉。

2麻醉性镇痛药的临床应用应用此类药物的基本原则是,用于有疼痛症状的病患,但要注意对于急腹症,还没有证实诊断时慎用麻醉性镇痛药,避免影响诊断。

存在轻中度疼痛症状的病患,首选物理治疗或利用中医疗法,尽量不用或少用麻醉性镇痛药。

对于有剧烈疼痛的患者,为避免引发休克或是增加病情加重风险,可考虑用此类药物缓解,但要注意关注用药时间,应保持短期应用,针对内脏平滑肌痉挛诱发的疼痛,在此类药物应用的过程需辅以解痉类药物,如山莨菪碱、阿托品,有利于药物剂量减少。

麻醉性镇痛药应用方法:应用麻醉性镇痛药的剂量要综合考虑疼痛程度,以此鳄梨增减,若是需要反复应用的患者,需选择最小的剂量;若患者机体代谢旺盛,比如存在发热症状或是甲亢患者,可增加应用剂量;机体功能衰弱患者,因为对药物耐受性不佳,要降低应用剂量。

临床麻醉性镇痛药应用分析

临床麻醉性镇痛药应用分析

麻醉性镇痛药是一类用于控制疼痛和产生麻醉作用的药物,主

要用于外科手术、疼痛管理和疼痛治疗等方面。

常见的麻醉性镇痛

药有芬太尼、吗啡、哌替啶等。

芬太尼是麻醉性镇痛药中的一种。

其主要作用机制是活化大脑

皮层内向下抑制区和下丘脑镇痛系统,改变痛觉传递和颅内动脉内径,使患者达到麻醉和镇痛的效果。

临床使用中一般是静脉注射,

用于手术镇痛和术后镇痛。

应注意的是,芬太尼易出现呼吸抑制和

心血管效应,使用时需谨慎。

吗啡是最常用的镇痛药。

其作用机制是和中枢和外周的μ受体

结合,使痛觉传导受阻,同时还可抑制中枢神经系统的兴奋性,使

患者脱离痛苦。

吗啡的应用范围非常广泛,可用于急性和慢性疼痛、癌痛、术后镇痛、分娩镇痛等。

尽管吗啡具有较好的镇痛效果,但

其易出现副作用如呼吸抑制、恶心、呕吐、眩晕等。

哌替啶属于镇痛药的弱效类,主要作用是在中枢神经系统的κ

受体上发挥作用,使痛觉传导受阻,减轻与疼痛有关的行为和情感

反应。

哌替啶常用于急、慢性轻至中度疼痛,例如牙痛、痛经等。

与其他镇痛药相比,哌替啶有较少的副作用,但其镇痛效果稍弱。

总体来说,麻醉性镇痛药的应用必须根据患者的病情、疼痛程度、药物相互作用等因素进行个体化的治疗。

只有在严格掌握药物

特点和用药规律的基础上,才能发挥良好的镇痛作用,减轻患者的

病痛,并降低药物的不良反应和副作用风险。

1。