三、农业集体化 1.目的:用行政手段加快农业集体化进程,解决 粮食问题。

2.开始:20世纪30年代初,苏联开始进行大规模的农业集体化运动。

3 . 措 施 : 苏 联 开 展 了 消 灭 富农 运 动 , 政 府 也 从 多 方 面 支 持 集体农的庄建设。

四、苏联模式 1.形成: 193年6 ,苏联公布了 新,宪规法定苏联是

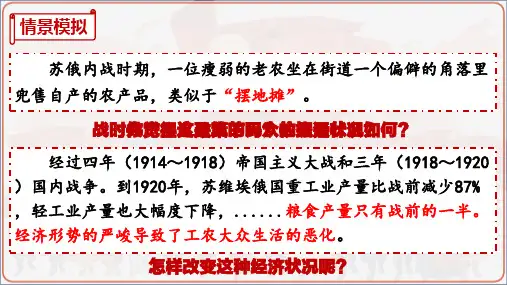

农民可以自由买卖纳税后的剩余产品。

(2)工商业:允许私人经营中小企业,实行 自由贸。易 (3)分配制度:实行 按劳取的酬工资制。

4.作用:新经济政策从苏维埃俄国的国情出发,调动了生产者的积极性, 迅速缓解了危机,巩固了 工农,促联使盟国民经济稳步发展。

二、苏联的工业化

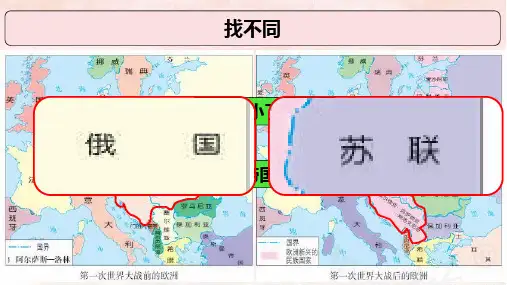

1.背景 (1) 1922年年底,苏维埃社会主义共和国联盟成立,简称“ (2)1925年, 斯大提林出实现国家工业化的设想。

10.十月革命后,苏俄(联)的社会主义建设取得巨大的成就,但也不乏遗 憾。阅读下列材料,回答问题。 材料一 192粮都不 剩”,要把全部余粮交给工人国家。1921年3月列宁就农民交完税后再 出售粮食一事说:“如果他们单个地换粮食,那有什么大不了的?…… 不应当加以阻挠。”

9.对下图中甲、乙线及导致甲、乙线数据变化原因的判断,都正确的是( ) A

A.甲线是对工业的统计;甲、乙线变化的原因是苏联的工业化和农业集体化 B.乙线是对工业的统计;甲、乙线变化的原因是新经济政策和苏联模式 C.甲线是对农业的统计;甲、乙线变化的原因是苏联的工业化和农业集体化 D.乙线是对农业的统计;甲、乙线变化的原因是新经济政策和苏联模式

工农社。会新主宪义法国标家

志着

的形苏成联。模式

2.评价

(1)积极影响:苏联模式在特定的历史条件下促进了苏联经济社会快速 发展,也为苏联军民夺取 反法西斯胜战利争发挥了重要作用。