不同时期电影对比剖析共29页

- 格式:ppt

- 大小:3.91 MB

- 文档页数:29

二十世纪九十年代中美电影文化内核差异1. 引言1.1 背景介绍二十世纪九十年代是中美电影文化发展的重要时期,两国电影产业在这一时期展现出了明显的差异和特点。

在这一背景下,中美电影之间的内核差异也逐渐显现出来。

在这一时期,中国电影正处于转型期,影响力不及美国电影业,而美国电影则一直占据着全球市场的主导地位。

在这种背景下,中美电影在审美观念、社会文化背景、电影风格和主题、受众群体和市场需求等方面呈现出了明显的差异。

为了更深入地探讨这些差异,本文将从不同的审美观念、社会文化背景的影响、电影风格和主题的差异以及受众群体和市场需求等方面进行分析。

通过比较这些方面的差异,可以更好地了解中美电影文化在二十世纪九十年代的发展状况。

也可以探讨文化交流与融合的重要性,展望未来中美电影文化的发展趋势。

在这一过程中,我们可以对中美电影文化的内核差异有更深入的了解,从而为两国电影文化的交流与发展提供更多的思考和启示。

2. 正文2.1 不同的审美观念二十世纪九十年代,中美电影文化在审美观念方面存在着明显的差异。

在审美标准上,中美两国存在着不同的审美观念,导致了影片的表现形式和风格上的差异。

在美国电影中,强调情节的紧凑和节奏感,追求视觉冲击力和效果,强调个人英雄主义和情感煽动。

而中国电影则更注重情感表达和内心世界的描绘,强调人物心理的刻画和情感交流。

中美两国在审美观念上还存在着对于美学的不同理解。

美国电影更加注重商业价值和票房收入,追求视觉效果和商业成功。

而中国电影更注重文化传承和艺术表达,追求情感共鸣和文化厚重感。

在二十世纪九十年代,中美电影在审美观念上的差异导致了两国电影风格和表现形式的差异,反映出了两国不同的文化背景和价值观。

这种差异不仅体现在电影作品本身上,也影响了两国电影人的创作理念和观念,为中美电影文化的发展注入了不同的动力和内涵。

2.2 社会文化背景的影响在二十世纪九十年代,中美电影文化的差异受到社会文化背景的深刻影响。

新世纪以来中美二战题材电影比较研究近年来,中美之间的二战题材电影逐渐成为了影迷们的焦点。

这些电影以独具特色的视角和叙事方式,呈现出二战时期的历史画卷,让观众们感受到了那段沉重而又激烈的历史。

下面是对中美二战题材电影比较研究的分析。

一、角度与视角中美之间的二战题材电影各自采用了不同的角度和视角来呈现历史事件。

例如,《金刚》这部美国电影,虽然战争是其中一个主题,但标志性的大猩猩金刚才是真正的主角,其余部分都是为了展示动物福利和拯救公主安娜的故事。

另一方面,中国电影《南京!南京!》则从日本军队入侵南京的角度出发,全方位地塑造了那场悲惨的大屠杀,为南京保护区中勇救无数平民的“南京民间文化救济队”人物创造了情感。

二、题材选择中美之间的二战题材电影所涵盖的题材和角度各有不同。

例如,美国电影《独行侠》讲述了美国陆军中一个士兵的故事,中国电影《黎明之前》则聚焦于独立自由军组织。

另一个例子是美国电影《血战钢锯岭》,聚焦于一场荒野战斗,而中国电影《永不瞑目》则讲述了在日本对华战争期间中国军人的抗争故事。

三、叙事方式中美之间的二战题材电影的叙事方式也不同。

例如,美国电影《拯救大兵瑞恩》是在反思那种生命与自由的巨大代价并认为其意味重大的情况下记述的;换句话说,电影讲述了某个家庭在二战期间的痛苦经历,日本电影《中部台风》则采用了一种更为简单的叙事方式,其目的是为了突出日本人对于船只和船员生命的关心。

四、战争主题中美之间的二战题材电影的战争主题各有不同。

例如,日本电影《无间道》通过一名美国军官与一位日本女护士之间的爱情故事,展现了二战中日本人的心理状况;美国电影《夺命救援》则是聚焦于1945年二战即将结束时,一群美国战士在日本岛上的故事。

这个战争情境凸显了人性的恶与善,并且是一部有凝脂之味的电影。

总的来说,中美之间的二战题材电影各自采用了不同的角度、视角、题材选择和叙事方式,分别在全球范围内得到了极高的评价和认可。

深入学习和分析这些电影,不仅可以让我们更加深入地了解那段特殊而且重要的历史,也能够帮助我们更好地认识中美之间的文化差异。

美国电影60-70 年代赏析一·前言:电影,既是一种艺术,又是一种特殊形态的商品。

首先必须认识到这样十年的区分也不是说一定在十年内,关键是关联的东西。

文化的东西是很难界定清楚的,只是大概。

美国六十年代至七十年代的电影史离现在不太近又不遥远,,所以对其作用与意义的认识还未形成统一的观点。

然而也因为这个原因讨论它又显得极为重要。

同时了解这一段历史,对于中国电影的崛起也许能指出一条出路。

个人认为,任何事物是有联系的。

任何艺术的发展必须是与时代紧紧相连的。

在本篇论文中,笔者将以文艺复兴为参考,并从历史文化,社会现状等角度试图了解这一时期的电影特色。

之后笔者同时也认为,这一时期的电影是处于一种承上启下或者说是一种近似于文艺复兴的前期的状态。

很多电影人开始探索好莱坞辉煌以后的出路,涌现出一大批优秀的作品。

二·背景: 表现:笔者认为三十到四十年代,美国电影始终处于黄金时代,“美国电影中类型影片,在30 年代获得了充分的发展。

最初的类型片是无声电影时代的喜剧片、闹剧片和西部片,到30 年代初期有声电影的出现,对白、歌曲和音乐的使用,歌舞片、盗匪片、侦探片、恐怖片等类型相继出现并得到繁荣发展; 而四十到五十年代,美国电影开始下滑呈现颓势。

“美国电影自40 年代末至50 年代中,也经历了一系列的打击和挑战。

首先,1948 年5 月美国最高法院根据反托拉斯法对拖延多年的“派拉蒙案”作出裁决,判定大公司垄断为非法,要求制片公司放弃发行和经营电影院的业务。

这就切断了大公司的主要财源,迫使公司大幅度减少影片生产。

其次,美国电视发展迅速,到1953 年,电影观众人数与1946 年相比减少了一半。

为争夺观众,早在20 年前发明出来的宽银幕电影此时开始成为与电视竞争的手段。

最甚者是自1947 年起,“非美活动调查委员会”开始针对好莱坞进步人士进行政治迫害。

1948 年,华盛顿特区联邦法院判处好莱坞十人案,1951 年又继续加深和扩大对电影界人士的迫害。

一、电影的发展历史可以大致划分为四个重要时期,分别是形成期,发展期,成熟期。

1、电影的形成期十九世纪30年代,电影就开始了它的诞生前的技术准备期,也叫做发明期。

随着技术的不断变革与进步,1895年3月22日,法国的奥古斯特卢米埃尔和路易卢米埃尔兄弟在巴黎法国科技大会上首放影片《卢米埃尔工厂的大门》获得成功,同年12月28日,他们在巴黎的卡普辛路14号大咖啡馆里,正式向社会公映了他们自己摄制的一批纪实短片,有《火车到站》、《水浇园丁》、《婴儿的午餐》、《工厂的大门》等12部影片,卢米埃尔兄弟被称为“电影之父”。

这个时期的电影在技术上推行标准化,艺术上讲求构图技巧,但是有很大局限性,这些早期电影过于贴近现实,而且影片时间很短。

电影持续放映了一年半时间以后,人们的兴趣就在明显的减弱,以至最后再也无人问津了,这不能不说是时代的局限和自然主义的局限造成的。

2、电影的发展期1902年,梅里爱根据儒勒凡尔纳和HG威尔斯的两部有名科幻小说编导了著名的科学幻片《月球旅行记》,这是他的高峰作,在电影史上产生了深远影响。

在这一时期,不能不提到的是拍摄了《火车大劫案》的鲍特。

鲍特在《火车大劫案》中第一次用14个场景来构成一部电影,而在此之前的梅里爱的影片都是从头到尾一个镜头。

1913-1926年,无声电影走向成熟,代表作有《王子寻仙记》、《大独裁者》、《凡尔杜先生》、《摩登时代》和《淘金记》等,这些电影具有鲜明的现实感和尖锐的讽刺性及雅俗共赏的大众化特色。

萨杜尔先生对其作品作了如下评论:“卓别林的影片是唯一能为贫苦阶级和最幼稚的群众所欣赏。

同时又能为水准最高的观众和学识渊博的知识分子所欣赏的影片”。

3、电影发展的成熟期1927年是电影史上具有划时代意义的一年。

《爵士歌王》影片的诞生标志着有声电影时代的来临,同时也是电影走向成熟期的标志。

声音使电影由单纯的视觉艺术,发展成视听结合的银幕艺术,实现了电影史上的一次革命,极大发展了电影的本性,为电影艺术开拓了新的天地。

二十世纪九十年代中美电影文化内核差异二十世纪九十年代是中国电影文化发展的重要阶段,这一时期也是中国电影业与美国电影业交流与合作的密集时期。

中美电影文化内核差异主要表现在以下几个方面。

艺术追求的差异。

中国电影在这一时期主要以现实题材为主,强调社会现实问题的反映和探索。

而美国电影则以商业片为主导,追求票房和盈利,注重娱乐性和商业化。

中国电影注重故事情节的表达和社会现实问题的探索,而美国电影则更注重情节的曲折变化和视觉效果的呈现。

审美观念的差异。

中国电影注重人物的内心世界和情感的真实性,追求温情和人文关怀。

而美国电影注重英雄主义和荣誉感的塑造,通常以个人英雄和集体英雄为主角,强调刺激和华丽的表演。

中国电影强调平民化和群众情感的抒发,而美国电影则更偏向个人主义和英雄主义的表达。

价值观念的差异。

中国电影在这一时期主要表现出批判现实、关注社会问题以及思考人生的特点。

中国电影着力塑造符合社会主义核心价值观的形象和故事,“人民群众”常常成为主人公。

而美国电影则更多关注个体的追求和人性的冲突,追求自由和个人价值的实现,人物形象更加多样化。

文化背景的差异。

中国电影在这一时期仍受到政府审查和文化政策制约,电影制作和传播相对受限。

中国电影的创作团队大多由政府部门组织和控制,创作自由度相对较小。

而美国电影则具有更大的创作自由度和市场竞争力,商业化和观众反馈对电影创作的影响较大。

这两种不同的文化背景导致了电影故事、主题、风格和创作方法的差异。

二十世纪九十年代中美电影文化内核存在着差异,主要体现在艺术追求、审美观念、价值观念和文化背景上。

这些差异不仅反映了两国电影文化的发展角度和取向的不同,也反映了两国社会、历史和文化的差异。

中外电影史中的经典作品及其对比分析电影作为一种重要的艺术形式,自诞生以来已经经历了近百年的发展历程。

在这漫长的历史中,中外电影产生了许多经典作品。

本文将对中外电影史中的经典作品进行对比分析,探讨它们在不同文化背景下的艺术特点和价值。

首先,我们来看看中外电影史上的一些经典作品。

中国电影史上,代表作品可以包括《神女》、《英雄儿女》、《霸王别姬》等。

这些作品通过对中国历史和文化的深入挖掘,塑造了许多具有代表性的人物形象和情节,展现了中国人民的民族精神和情感。

在外国电影史上,有许多被公认为经典的作品,如《教父》、《愤怒的葡萄》、《乱世佳人》等。

这些作品通过对社会现象和人性的深入剖析,探讨了普遍的人类主题,引发了广泛的社会反响。

然后,我们来分析中外经典电影作品之间的差异和共同特点。

首先,不同文化背景下的电影作品反映了不同的审美观和艺术风格。

中国电影作为东方文化的一部分,强调情感、哲学和意境的表达,追求内在真理的揭示。

而西方电影则更加注重情节、视觉效果和人物性格的塑造,注重表面的张力和冲突。

其次,中外电影作品之间还存在着制作手法的差异。

中国电影多采用意境化的手法,强调意象和隐喻的运用,通过多层次的叙事结构和镜头语言来表达情感和思想。

而西方电影则更加注重故事情节的连贯和线性的叙事方式,通过剧情的紧凑和冲突的激发来吸引观众的兴趣。

但是,虽然存在这些差异,中外电影作品之间也有许多共同点。

首先,无论是中国还是西方的电影作品,都追求艺术的真实和表达的深度。

无论是物理现实还是情感内心,都有其独特的表达方式。

其次,这些经典作品都突破了时空和文化的限制,具有普遍的艺术价值和意义。

它们能够触动观众的内心,引发共鸣,传递思想和情感。

再次,无论是中国电影还是西方电影,都涌现了众多杰出的导演和演员,他们的才华和付出为电影艺术做出了巨大的贡献。

总的来说,中外电影史上的经典作品是不可忽视的艺术珍品,它们代表了不同文化背景下的艺术风格和审美追求。

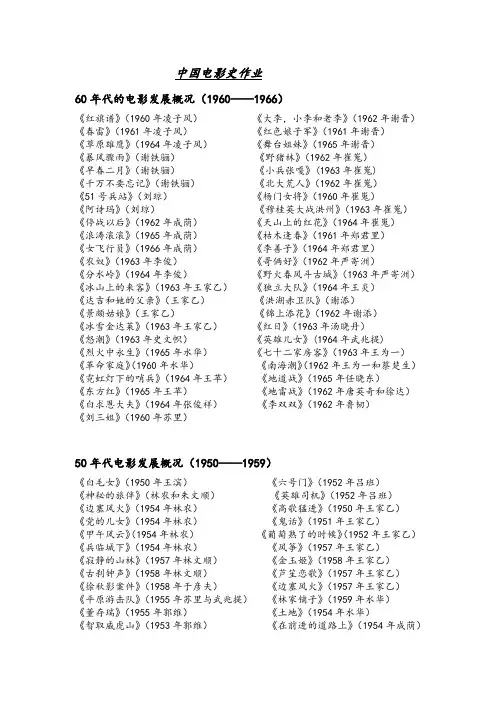

中国电影史作业60年代的电影发展概况(1960——1966)《红旗谱》(1960年凌子风)《大李,小李和老李》(1962年谢晋)《春雷》(1961年凌子风)《红色娘子军》(1961年谢晋)《草原雄鹰》(1964年凌子风)《舞台姐妹》(1965年谢晋)《暴风骤雨》(谢铁骊)《野猪林》(1962年崔嵬)《早春二月》(谢铁骊)《小兵张嘎》(1963年崔嵬)《千万不要忘记》(谢铁骊)《北大荒人》(1962年崔嵬)《51号兵站》(刘琼)《杨门女将》(1960年崔嵬)《阿诗玛》(刘琼)《穆桂英大战洪州》(1963年崔嵬)《停战以后》(1962年成荫)《天山上的红花》(1964年崔嵬)《浪涛滚滚》(1965年成荫)《枯木逢春》(1961年郑君里)《女飞行员》(1966年成荫)《李善子》(1964年郑君里)《农奴》(1963年李俊)《哥俩好》(1962年严寄洲)《分水岭》(1964年李俊)《野火春风斗古城》(1963年严寄洲)《冰山上的来客》(1963年王家乙)《独立大队》(1964年王炎)《达吉和她的父亲》(王家乙)《洪湖赤卫队》(谢添)《景颇姑娘》(王家乙)《锦上添花》(1962年谢添)《冰雪金达莱》(1963年王家乙)《红日》(1963年汤晓丹)《怒潮》(1963年史文帜)《英雄儿女》(1964年武兆提)《烈火中永生》(1965年水华)《七十二家房客》(1963年王为一)《革命家庭》(1960年水华)《南海潮》(1962年王为一和蔡楚生)《霓虹灯下的哨兵》(1964年王苹)《地道战》(1965年任晓东)《东方红》(1965年王苹)《地雷战》(1962年唐英奇和徐达)《白求恩大夫》(1964年张俊祥)《李双双》(1962年鲁韧)《刘三姐》(1960年苏里)50年代电影发展概况(1950——1959)《白毛女》(1950年王滨)《六号门》(1952年吕班)《神秘的旅伴》(林农和朱文顺)《英雄司机》(1952年吕班)《边塞风火》(1954年林农)《高歌猛进》(1950年王家乙)《党的儿女》(1954年林农)《鬼话》(1951年王家乙)《甲午风云》(1954年林农)《葡萄熟了的时候》(1952年王家乙)《兵临城下》(1954年林农)《风筝》(1957年王家乙)《寂静的山林》(1957年林文顺)《金玉姬》(1958年王家乙)《古刹钟声》(1958年林文顺)《芦笙恋歌》(1957年王家乙)《徐秋影案件》(1958年于彦夫)《边塞风火》(1957年王家乙)《平原游击队》(1955年苏里与武兆提)《林家铺子》(1959年水华)《董存瑞》(1955年郭维)《土地》(1954年水华)《智取威虎山》(1953年郭维)《在前进的道路上》(1954年成荫)《花好月圆》(1958年郭维)《上海姑娘》(1958年成荫)《上甘岭》(1956年沙蒙)《万水千山》(1959年成荫)《战火中的青春》(1959年王炎)《青春之歌》(1952年崔嵬)《光荣人家》(1950年凌子风)《无名岛》(1959年谢铁骊)《陕北牧歌》(1951年凌子风)《十三陵水库畅想曲》(1958金山)《金银滩》(1953年凌子风)《风暴》(1959年金山)《春风吹到诺敏河》(1954年凌子风)《渡江侦察记》(1954年汤晓丹)《母亲》(1956年凌子风)《不夜城》(1957年汤晓丹)《深山里的菊花》(1958年凌子风)《新英雄儿女传》(1951年史东山)《我们夫妻之间》(1951年郑君里)《李时珍》(1956年沈浮)《宋景诗》(1954年郑君里)《老兵新传》(1959年沈浮)《林则徐》(1959年郑君里)《梁山伯与祝英台》(1954年桑弧)《聂耳》(1959年郑君里)《天山配》(1955年桑弧)《翠岗红旗》(1951年张俊祥)《宋士杰》(1956年桑弧)《女驸马》(1956年刘琼)《猛河的黎明》(1955年鲁韧)《乔老爷上轿》(1956年刘琼)《洞箫横吹》(1957年鲁韧)《蓝桥会》(1954年谢晋)《今天我休息》(1959年鲁韧)《一场风波》(1954年谢晋和林农)《五更寒》(1957年严寄洲)《柳堡的故事》(1957年王苹)《英雄虎胆》(1958年严寄洲)《永不消逝的电波》(1958年王苹)《海鹰》(1959年严寄洲)《友谊》(1959年李俊)《赤峰号》(1959年严寄洲)《回民支队》(1959年李俊和冯一夫)《战上海》(1959年王冰)《火凤凰》(1950年王为一)《山间铃响马帮来》(1954年王为一)《椰林曲》(1957年王为一)《铁窗烈火》(1958年王为一)40年代电影发展概况(1940——1949年)《忠义之家》(1946年中电二厂)《遥远的爱》(1947年中电二厂)《天堂春梦》(1947年中电二厂汤晓丹)《乘龙快婿》(1948年中电二厂张俊祥)《三人行》(1948年中电二厂陈铿然)《喜迎春》(1949年中电二厂)《青山翠谷》(1949年中电二厂岳枫)《还乡日记》(1947年中电一厂张俊祥)《街头巷尾》(1948年中电一厂)《松花江上》(1947年长制公司金山)《哈尔滨之夜》(1949年长制公司)《圣城记》(1946年中电三厂沈浮)《碧血千秋》(1948年中电三厂梅阡)《郎才女貌》(1948年中电三厂陈铿然)《八千里路云和月》(1947年昆仑公司史东山)《新闺怨》(1948年昆仑公司史东山)《一江春水向东流》(1947年昆仑公司蔡楚生和郑君里)《万家灯火》(1948年昆仑公司阳翰笙和沈浮)《关不住的春光》(1948年昆仑公司欧阳予倩)《丽人行》(1949年昆仑公司陈鲤庭)《希望在人间》(1949年昆仑公司沈浮)《三毛流浪记》(1949年昆仑公司阳翰笙)《乌鸦和麻雀》(1949年昆仑公司郑君里,沈浮,赵丹,徐滔和王林谷)《夜店》(1947年文华公司佐临)《艳阳天》(1948年文华公司佐临)《表》(1949年文华公司佐临)《假凤虚凰》(1947年文华公司佐临和桑弧)《不了情》(1947年文华公司桑弧)《太太万岁》(1947年文华公司桑弧)《哀乐中年》(1949年文华公司桑弧)《小城之春》(1948年文华公司费穆)《生死很》(1948年华艺公司费穆)《无名氏》(1947年国泰公司)《忆江南》(1947年国泰公司)《梨园英烈》(1949年国泰公司)《弱者,你的名字是女人》(1948年国泰公司)《鸡鸣早看天》(1948年启明公司)《祥林嫂》(1948年启明公司)《国魂》(1948年永华公司)《清宫秘史》(1948年永华公司)《春雷》(1949年永华公司李萍倩)《大凉山恩仇记》(1949年永华公司)《火葬》(1948年永华公司)《春城花落》(1948年永华公司)《海誓》(1949年永华公司)《山河泪》(1948年永华公司)《桥》(周彦)《春风秋雨》(1949年永华公司)《吉人天相》(何通)《野火春风》(1948年欧阳予倩)《蝴蝶梦》(舒适)《恋爱之道》(1949年欧阳予倩)《何处不相逢》(李英)《满江红》(1949年启联公司)屠光启:《月黑风高》《天魔劫》《血溅姊妹花》《龙凤花烛》《女贼》《十三号女贼》《玩火的女人》《处处闻啼鸟》《芳魂归来》裴冲:《铁骨冰心》《夜来风雨声》《子夜歌》《晴天劫》《浮生六记》毛羽:《大地回春》《马路英雄》唐韶华:《珠光宝气》《再生年华》刘国权:《花落流水红》《粉墨筝琶》韩兰:《从军梦》《海上英雄》《年年如意》30年代电影发展概况(1930——1939年)《火烧红莲寺》(1930年张石川)《狂流》(1933年程步高)《强盗孝子》(1930年张石川)《春蚕》(1933年程步高)《歌女红牡丹》(1931年张石川)《夜来香》(1935年程步高)《生死夫妻》(1931年张石川)《新旧上海》(1937年程步高)《铁血青年》(1931年张石川)《桃花湖》(1930年郑正秋)《旧时京华》(1931年张石川)《红泪影》(1931年郑正秋)《银星幸运》(1931年张石川)《玉人永别》(1931年郑正秋)《如此天堂》(1931年张石川)《自由之花》(1932年郑正秋)《慈母》(1932年张石川)《春水情波》(1933年郑正秋)《国魂的复活》(1932年张石川)《姊妹花》(1933年郑正秋)《战地历险记》(1932年张石川)《夫妻之间》(1931年李萍倩)《啼笑因缘》(1932年张石川)《旧恨新愁》(1932年李萍倩)《失恋》(1932年张石川)《芭蕉叶上诗》(1932年李萍倩)《脂粉市场》(1933年张石川)《东北二女子》(1932年李萍倩)《前程》(1933年张石川)《琵琶春怨》(1933年李萍倩)《残春》(1933年张石川)《时代儿女》(1933年李萍倩)《泰山鸿毛》(1933年张石川)《现代一女性》(1933年李萍倩)《二对一》(1933年张石川)《丰年》(1933年李萍倩)《麦夫人》(1934年张石川)《女儿经》(1934年李萍倩)《女儿经》(1934年张石川)《三姊妹》(1934年李萍倩)《空谷兰》(1934年张石川)《人伦》(1935年李萍倩)《热血忠魂》(1935年张石川)《夜会》(1936年李萍倩)《大家庭》(1935年张石川)《花开花落》(1937年李萍倩)《劫后桃花》(1935年张石川)《凤求凰》(1938年李萍倩)《海棠红》(1936年张石川)《费贞娥刺虎》(1939年李萍倩)《女权》(1936年张石川)《少奶奶的扇子》(1939年李萍倩)《压岁钱》(1937年张石川)《女性的呐喊》(1933年沈西苓)《社会之花》(1937年张石川)《上海二十四小时》(1933年沈西苓)《古塔奇案》(1937年张石川)《女儿经》(1934年沈西苓)《母亲的秘密》(1937年张石川)《乡愁》(1934年沈西苓)《歌儿救母记》(1938年张石川)《船家女》(1935年沈西苓)《风流冤魂》(1938年张石川)《十字街头》(1937年沈西苓)《红花瓶》(1939年张石川)《马路天使》(1936年袁牧之)《李三娘》(1939年张石川)《都市风光》(1935年袁牧之)《小侠女》(1939年张石川)《桃李劫》(1934年应云卫)《杨乃武》(1939年张石川)《生死同心》(1934年应云卫)《七重天》(1939年张石川)《时势英雄》(1934年应云卫)《李阿毛与唐小姐》(1939年张石川)《无愁君子》(1933年沈浮)《董小宛》(1939年张石川)《天作之合》(1933年沈浮)《三个摩登女性》(1932年吴永刚)《自由天地》(1933年沈浮)《母性之光》(1932年吴永刚)《冷月狼烟录》(1936年沈浮)《神女》(1934年吴永刚)《歌女恨》(1931年卜万苍)《壮志凌云》(1936年吴永刚)《一剪梅》(1931年卜万苍)《林冲雪夜歼仇记》(1938年吴永刚)《恋爱与义务》(1931年卜万苍)《麒麟乐府--斩经堂》(1937费穆)《人道》(1932年卜万苍)《镀金的城》(1937费穆) 《三个摩登女性》(1932年卜万苍)《梦断春闺》(1937费穆)《续故都春梦》(1932年卜万苍)《狼山喋血记》(1936费穆) 《母性之光》(1933年卜万苍)《香雪海》(1934费穆) 《黄金时代》(1934年卜万苍)《人生》(1934费穆) 《凯歌》(1935年卜万苍)《城市之夜》(1933费穆)《新人道》(1937年卜万苍)《归来》(1934朱石麟)《木兰从军》(1939年卜万苍)《青春》(1934朱石麟)《孤岛天堂》(1939年蔡楚生)《征婚》(1935朱石麟)《春潮》(1933年蔡楚生)《联华交响曲·鬼》(1937朱石麟)《南国之春》(1932年蔡楚生)《慈母曲》(1937朱石麟)《渔光曲》(1934年蔡楚生)《人海遗珠》(1937朱石麟)《生死同心》(1934年阳翰笙编剧)《新旧时代》(1937朱石麟)《中国海的怒潮》(1933阳翰笙)《文素臣》(1939朱石麟)20年代电影发展概况(1920——1929)《滑稽大王游沪记》(1922年张石川)《富人之女》(1926年张石川)《劳工之爱情》(1922年张石川)《四月里底蔷薇处处开》(1926年张石川)《大闹怪剧场》(1922年张石川)《爱情与黄金》(1926年张石川)《张欣生》(1923年张石川)《二八佳人》(1927年张石川)《孝妇羹》(1923年张石川)《血泪碑》(1927年张石川)《孤儿救助记》(1923年张石川)《挂名的夫妻》(1927年张石川)《玉梨魂》(1924年张石川)《卫女士的职业》(1927年张石川)《苦儿弱女》(1924年张石川)《少奶奶的扇子》(1928年张石川)《好哥哥》(1924年张石川)《同学之爱》(1928年张石川)《诱婚》(1924年张石川)《碎琴楼》(1929年张石川)《最后之良心》(1925年张石川)《镜花湖》(1929年张石川)《上海一妇人》(1925年张石川)《红泪影》(1929年张石川)《盲孤女》(1925年张石川)《爸爸爱妈妈》(1929年张石川)《新人的家庭》(1925年张石川)《小情人》(1926郑正秋)《可怜的闺女》(1925年张石川)《一个小工人》(1926郑正秋)《空谷兰》(1925年张石川)《血泪碑》(1927郑正秋)《冯大少爷》(1925年张石川)《杨小真》(1927郑正秋)《早生贵子》(1925年张石川)《侠女救夫人》(1928郑正秋)《小情人》(1926年张石川)《刀下美人》(1929郑正秋)《一个小工人》(1926年张石川)《呆运》(1927年蔡楚生)《她的痛苦》(1926年张石川)《海外奇缘》(1928年蔡楚生)《多情的女伶》(1926年张石川)《无敌英雄》(1929年蔡楚生)《好男儿》(1926年张石川)《热血男儿》(1929年蔡楚生)《得头彩》(1921年任彭年)《海誓》(1922年但杜宇)《呆婿祝寿》(1921年任彭年)《古井重波记》(1923年但杜宇)《憨大捉贼》(1921年任彭年)《弃儿》(1923年但杜宇)《柴房女》(1921年任彭年)《弟弟》(1924年但杜宇)《阎瑞生》(1921年任彭年)《重返故乡》(1925但杜宇)《清虚梦》(1922年任彭年)《传家宝》(1926但杜宇)《车中盗》(1922年任彭年)《还金记》(1926但杜宇)《好兄弟》(1922年任彭年)《杨贵妃》(1927但杜宇)《女侠李飞飞》(1925年邵醉翁)《西游记之盘丝洞》(1927但杜宇)《立地成佛》(1925年邵醉翁)《万丈魔》(1928但杜宇)《梁祝痛史》(1926年邵醉翁)《金钢钻》(1928但杜宇)《白蛇传上下集》(1926年邵醉翁)《卢鬓花》(1928但杜宇)《电影女明星》(1926年邵醉翁)《续盘丝洞》(1929但杜宇)《忠孝节义》(1926年邵醉翁)《弃妇》(1922年侯曜)《孟姜女》(1926年邵醉翁)《摘星之女》(1925年侯曜)《夫妻之秘密》(1926年邵醉翁)《一串珍珠》(1925年侯曜)《孙行者大战金钱豹》(1926年邵醉翁)《伪君子》(1926年侯曜)《唐伯虎点秋香》(1926年邵醉翁)《和平之神》(1926年侯曜)《刘关张大破黄巾》(1927年邵醉翁)《海角诗人》(1927年侯曜)《铁扇公主》(1927年邵醉翁)《西厢记》(1927年侯曜)《宏碧缘》(1927年邵醉翁)《木兰从军》(1928年侯曜)《寻父遇仙记》(1928年邵醉翁)《玉洁冰清》(1926年欧阳予倩)《夜光珠》(1928年邵醉翁)《三年以后》(1926年欧阳予倩)《拳大王》(1928年邵醉翁)《天涯歌女》(1927年欧阳予倩)《双珠凤前后集》(1928年邵醉翁)《江洋大盗》(1929年邵醉翁)《乾隆游江南》(1929年邵醉翁)《乾隆游江南》(1929年邵醉翁)《无敌英雄》(1929年邵醉翁)20年代——60年代导演风格解析:1.凌子风:他的影片带有浓烈的主观色彩。