中国古代酒器具欣赏

- 格式:pptx

- 大小:3.75 MB

- 文档页数:5

唐代金银酒器赏析(上)唐王朝是我国历史上金银器发展的黄金时代,器形异常丰富,有金杯、金碗、金铛、银杯、银碗、银铛、银盘、银执壶、银羽觞等,当中最耀眼夺目的还属金银酒器,在唐代,王室贵族、富商贵胄皆喜爱用金银酒器豪放饮酒,这使得金银酒器的地位尊贵异常。

接下来诚邀您一起欣赏唐代不可多得的艺术珍品——金银酒器,感受金银酒器的历史与华贵。

唐花鸟纹鎏金三足银樽1989年出土于陕西省西安市东郊国棉五厂第六十五号唐墓中,现藏陕西省考古研究所。

通高5.1厘米、腹径4.7厘米,此樽小直口,短颈,广肩,鼓腹,圜底,中腹部附加三只蹄状足。

带盖,盖覆杯形,盖顶有蘑菇形小钮。

整个樽体皆以密布的珠点纹为地纹,并被三组由四个心形团花图案组成的纹饰组分为三大块。

每块以一足为中心,足上枯树枝上落有一对鸳鸯,前者顾首回望,后者展翅欲飞,生动形象,可爱逼真。

鸳鸯周围有众多折枝花纹衬托。

三足下部素面无纹,上部肥硕,饰有孔雀开屏状花纹。

鎏金胡人头执壶该执壶1983年于宁夏固原出土,高37.5厘米,长颈,圆腹,高足,足下呈喇叭状,圈足边缘饰一周联珠纹。

单鋬(pàn 器物上备手把握的部分),鋬上有一胡人头像,深目高鼻,八字短胡,短发向后梳理,是西域"胡人"的典型形象。

口上有敞流。

更具特色的是,器腹部錾雕有三对浮雕人像,均男女相对,似在向对方表露爱意。

人物皆深目高鼻,头发鬈曲,袒胸露腹,有的干脆全身裸露,每人均戴披肩。

双鱼大雁纹荷叶金杯此酒杯1991年出土于河南伊川唐代齐国太夫人墓中,共出土两件,形制相同,此为其中一件。

杯口长14.6-20.1厘米,高1.9厘米,椭圆荷叶形,宽扁沿,四角上翘,浅腹四曲,有突棱,平底内凹。

腹外底部有圈足,已残失。

沿上錾刻荷叶纹,沿作圆弧齿形,间饰四组双鱼纹。

腹部饰双雁流云纹,底部为毯路纹,均鱼子纹地。

在口沿、腹部转折处,饰三角纹和单相莲瓣纹。

器外平素无纹饰。

荷叶杯是受“碧筒饮”影响而出现的一种酒器,唐诗中“疏孛柳花碗,寂寥荷叶杯”、“茶烹松火红,酒吸荷杯绿”等,皆是描写荷叶杯和碧筒饮的情景。

导游资格考试 2006/7/4 14:46:00 推荐给好友 收藏本页

商周以后,青铜酒器逐渐衰落,秦汉之际,在中国的南⽅,漆制酒具流⾏。

漆器成为两汉,魏晋时期的主要类型。

漆制酒具,其形制基本上继承了青铜酒器的形制。

有盛酒器具,饮酒器具。

饮酒器具中,漆制⽿杯是常见的。

在湖北省云梦睡虎地11座秦墓中,出⼟了漆⽿杯114件,在长沙马王堆⼀号墓中也出⼟了⽿杯90件。

汉代,⼈们饮酒⼀般是席地⽽坐,酒樽⼊在席地中间,⾥⾯放着挹酒的勺,饮酒器具也置于地上,故形体较矮胖。

魏晋时期开始流⾏坐床,酒具变得较为瘦长。

酒逢知己千杯少,历代酒器大赏!说到饮酒之器,不禁联想到古文诗词,从成语中的“觥筹交错”,直至江湖豪杰“以瓢沽酒、大碗筛酒”;从书圣王羲之借“曲水流觞”饮酒,诗仙李白“会须一饮三百杯”,到苏东坡“一樽还酹江月”,范仲淹“把酒临风,其喜洋洋者也”,再到李清照“三杯两盏,怎敌他、晚来风急”……诗文中的“觥(gōng)”“樽(zūn)”“杯”“盏”等等,皆是饮酒器具。

只不过,时代不同而饮者有别,上古之人临池用手掬捧而饮,草莽英雄瓢舀碗盛豪饮,文人雅士持杯把盏酌饮。

盛葡萄酒的是夜光杯,盛兰陵酒要用玉碗。

所以美酒美器是绝配。

看那些从古至今的容酒之器,有的沉雄厚实,有的古朴庄严,有的精巧灵动。

饮酒的同时,也可欣赏酒器,妙不可言。

夜光杯唐代诗人王翰有一句名诗曰:“葡萄美酒夜光杯”,夜光杯为玉石所制的酒杯,现代已仿制成功。

明龙纹夜光杯倒流壶倒流壶的壶盖是虚设的,不能打开。

在壶底中央有一小孔,壶底向上,酒从小孔注入。

小孔与中心隔水管相通,而中心隔水管上孔高于最高酒面,当正置酒壶时,下孔不漏酒。

壶嘴下也是隔水管,入酒时酒可不溢出。

设计颇为巧妙。

清茄皮紫桃形倒流壶宋酱釉倒流壶鸳鸯转香壶鸳鸯转香壶是我国古代广为流传的一种神奇酒具,能在同一壶中倒出不同的两种酒来。

它创于何代、何人所创均无据可考,但历代都以“稀世珍宝”传闻于世。

九龙公道杯九龙公道杯产于宋代,上面是一只杯,杯中有一条雕刻而成的昂首向上的龙,酒具上绘有八条龙,故称九龙杯。

下面是一块圆盘和空心的底座,斟酒时,如适度,滴酒不漏,如超过一定的限量,酒就会通过“龙身”的虹吸作用,将酒全部吸入底座,故称公道杯。

渎山大玉海专门用于贮存酒的玉瓮,用整块杂色墨玉琢成,周长5米,四周雕有出没于波涛之中的海龙,海兽,形象生动,气势磅礴,重达3500公斤,可贮酒30石。

据传这口大玉瓮是元始祖忽必烈在至元二年(公元1256年)从外地运来,置在琼华岛上,用来盛酒,宴赏功臣,现保存在北京北海公园前团城。

![古代酒器酒具欣赏[隋唐]](https://uimg.taocdn.com/82992426590216fc700abb68a98271fe910eaf64.webp)

古代酒器酒具欣赏[隋唐]隋唐酒器:绿釉联体壶规格:高18.6厘米Height18.6cm出处:唇边的微笑:酒具年代:唐代TangDynasty类型质地类型:陶器功用类型:酒具栏目关键词:隋唐酒器收藏地:中国社会科学院考古研究所考古博物馆洛阳分馆中文名称:绿釉联体壶英文名称:Green—glazedtwinhu介绍唐代釉陶精品该壶是出土于河南洛阳西工区的一件唐代釉陶精品。

白胎绿釉,釉色鲜亮明快。

壶口呈深盘状,细颈,颈有凹弦纹两周。

颈下两壶体相联,壶上有把柄,柄首为一凤头,向上衔住壶口沿。

两壶体所饰花纹相同,分别为凹弦纹、葵花纹、连珠纹、覆莲纹等,两壶体中间联接处亦饰葵花纹和连珠纹。

双腹联体壶的一般形态双腹联体壶是隋时新出现的一种新器类。

此类器给人印象最深的除双联腹外,就是别致的壶把柄了。

有的把柄为龙形,有的为凤形,以龙形者较为常见,而凤形者则较稀少。

洛阳出土的这件绿釉联体壶即以双凤首为把柄,弥足珍贵。

====================================== ========================================= ====隋唐酒器:舞马银壶规格: 高18.5厘米 Height 18.5cm出处: 唇边的微笑:酒具年代: 唐代 Tang Dynasty类型质地类型: 其他金属器功用类型: 酒具栏目关键词: 隋唐酒器收藏地: 陕西省博物馆中文名称: 舞马银壶英文名称: Silver hu with design of jumping horse介绍骏马醉舞伴酒兴此银壶1970年自西安市南郊何家庄的唐代金银器窖藏坑出土,扁圆腹,莲瓣纹壶盖,弓形提梁,一条细链连结着壶盖与提梁。

壶底与圈足相接处有“同心结”图案一周,系模仿皮囊上的皮条结。

圈足内墨书“十三两半”,是壶的重量。

壶腹两侧用模具冲压舞马图,马肥臀体健,长鬃披垂,颈系花结,绶带飘逸。

只见它口衔酒杯,前腿斜撑,后腿蹲曲,马尾上摆,好像正合着音乐节拍,以优美的舞蹈为饮酒者伴饮助兴。

酒器之美欣赏中国酒文化中的瓷器酒具中国酒文化源远流长,自古以来与瓷器酒具密不可分。

瓷器酒具作为古代文明的结晶,不仅具备实用功能,更蕴含着深厚的文化内涵。

本文将带您一起欣赏中国酒文化中的瓷器酒具之美。

一、瓷器酒具的起源与发展中国瓷器酒具的起源可追溯至古代,最早的瓷器酒具来自于新石器时代的彩陶时期。

随着社会的发展,瓷器酒具逐渐进入青铜器时代,并发展出了各具特色的风格。

古代酒器的形制主要包括酒杯、酒壶、酒盏等,其造型优美、色彩丰富,成为了古代文人雅士流传至今的艺术珍品。

二、瓷器酒具的艺术魅力1.精湛的制作工艺:瓷器酒具制作过程繁琐,需要经历挑选原料、制作胎骨、涂釉、装饰等多个环节。

其中,装饰环节更是需要匠人们的巧手和细心,通过刻画、绘画等技法,赋予瓷器独特的艺术美感。

2.多样的造型设计:瓷器酒具的造型款式多种多样,既包括典雅庄重的古典风格,也有流线型、简约时尚的现代风格。

无论是充满中国传统文化内涵的青花瓷器,还是以动物为主题的吉祥瓷器,都展现了中国瓷器酒具丰富多彩的艺术魅力。

3.灵动的色彩绘制:瓷器酒具的色彩绘制以釉下彩和釉上彩为主,其中最为著名的是青花瓷。

青花瓷器采用蓝色颜料在白色瓷胎上绘制图案,在瓷器烧制过程中融入釉里,形成独特的美妙效果。

而釉上彩则注重色彩的丰富和层次感,使瓷器更具艺术观赏性。

三、瓷器酒具的文化内涵1.传统文化的象征:瓷器酒具在中国传统文化中扮演着重要而独特的角色,是中华民族智慧和文明的象征。

它与诗词、绘画等文化形式结合,形成了独特的艺术风格,展示了中国古代文化的深厚底蕴。

2.礼仪之道的体现:中国自古以来注重礼仪,瓷器酒具作为酒宴上不可或缺的器具,体现了对酒文化的重视。

在中国传统酒宴中,品味瓷器酒具不仅是一种享受,更是尊重宴客的一种表达。

3.寓意和象征的意义:瓷器酒具的造型和图案常常寄托着人们的希望和愿望。

譬如,鸳鸯双喜的瓷器寓意着夫妻恩爱和美满幸福,龙凤腾飞的图案寓意着国家繁荣昌盛。

古代酒器酒具选史前时期酒具:黄陶鬶史前时期酒具:白陶鬶夏商周时期酒器:青铜方尊夏商周时期酒器:象形铜尊夏商周时期酒器:双联漆杯夏商周时期酒器:陶质贮酒器夏商周时期酒器:白陶鬶夏商周时期酒器:黑陶|象鼻盉夏商周时期酒器:莲鹤方壶夏商周时期酒器:偃师商城铜斝夏商周时期酒器:龙耳虎足铜方壶秦汉至南北朝时期酒器:鸟篆纹铜壶秦汉至南北朝时期酒器:漆画枋秦汉至南北朝时期酒器:温酒炉杯秦汉至南北朝时期酒器:青铜合卺杯秦汉至南北朝时期酒器:镶琉璃铜壶秦汉至南北朝时期酒器:白玉觥秦汉至南北朝时期酒器:四神温酒炉隋唐酒器:绿釉联体壶隋唐酒器:舞马银壶隋唐酒器:褐釉双龙耳壶隋唐酒器:镶金牛首玛瑙觥隋唐酒器:鎏金胡人头执壶隋唐酒器:花鸟纹鎏金三足银樽隋唐酒器:金杯和金釦玉碗隋唐酒器:双身龙耳白瓷瓶隋唐酒器:鸬鹚杓隋唐酒器:凤首龙柄青瓷执壶隋唐酒器:掐丝团花金杯隋唐酒器:八棱人物金杯隋唐酒器:金花鸳鸯银羽觞隋唐酒器:仕女狩猎纹八瓣银杯隋唐酒器:宣徽酒坊银酒注子隋唐酒器:狩猎纹高足银杯宋辽金元酒器:影青温碗注子宋辽金元酒器:鱼形提梁银壶宋辽金元酒器:白釉黑花葫芦形倒装壶宋辽金元酒器:耀州窑青瓷倒装壶宋辽金元酒器:白釉莲花温碗注子宋辽金元酒器:蓝釉爵杯宋辽金元酒器:朱碧山银龙槎宋辽金元酒器:镂空折枝花高足杯宋辽金元酒器:伎乐纹双人耳玉杯宋辽金元酒器:黑釉剔刻花瓷扁壶明清时期酒器:斗彩高士杯明清时期酒器:彩漆鸟形杯明清时期酒器:金瓯永固金杯明清时期酒器:琥珀荷叶杯明清时期酒器:五彩十二月花卉杯明清时期酒器:犀角槎杯明清时期酒器:带托金酒注明清时期酒器:项圣思蟠桃形紫砂杯明清时期酒器:仿哥窑高足杯明清时期酒器:青花海兽高足杯明清时期酒器:青花缠枝莲纹杯明清时期酒器:金托金爵杯酒器和水器酒器和水器均是古代青铜器中的主要种类。

酒器主要可分为饮酒器和盛酒器两大类。

水器多用于盥洗,所以亦称为盥器,又可分为注水器,承水器,盛水器三种,器型不多,主要有盘、鉴。

![中国古代酒器具鉴赏[图]](https://uimg.taocdn.com/5dec13b46f1aff00bfd51e68.webp)

马王堆一号汉墓中出土许多遣策,其中一七二号竹简记载“〓画枋二,有盖,盛白酒”,一七三号竹简写有“〓画枋一,有盖,盛米酒”,一七四号竹简说“〓画枋一,有盖,盛米酒”。

经查验出土文物,漆画枋内确还留有酒滓。

这说明,“〓画枋”确为酒器,原器内盛有白酒和米酒。

枋与钫同为一族枋与钫,为一种器类,仅质料不同而已。

河北省满城汉墓中就出土有铜钫,形制和容量皆与马王堆一号汉墓所出漆画枋相同。

枋(钫)大致是战国中晚期开始流行,在西汉早期较常见,但到西汉中期以后,在中原地区就很少见到了。

中国古代的白酒和米酒马王堆一号汉墓中出土的遣策记述,墓中的四件漆画枋分别盛有白酒和米酒。

所谓白酒,有人说是久储澄清的陈酒,《周礼·酒正》:“辨三酒之物,一曰事酒,二曰昔酒,三曰清酒。

”郑玄注:“昔酒,今之酋久白酒,所谓旧〓者也。

”另有人说应是指反复重酿之酒,《一切经音义》引《通俗文》说“白酒曰醝”,晋人张华《轻薄篇》有“苍梧竹叶青,宜城九酝醝”之句,九酝醝很清淡,像白水,故称白酒。

张衡《南都赋》说“酒则九酝甘醴,十旬兼清”,曹操献“九酝春酒法”时也说“臣得法,酿之常善,其上清,滓亦可饮”。

至于米酒,据认为可能即是醴酒。

《北堂书钞·酒食部》引《韩诗》、《汉书·楚元王传》颜师古注,皆说醴为甜酒,少曲多米,即今之醪糟,故称米酒、米酿。

规格: 高51.5厘米Height 51.5cm出处: 唇边的微笑:酒具年代: 西汉Western Han Dynasty类型质地类型: 漆器功用类型: 酒具栏目关键词: 秦汉至南北朝时期酒器收藏地: 湖南省博物何纹。

主题花纹在筒腹中部,为四组羽人驾舟图。

据专家研究,这是一个杀俘虏祭水神的场面。

船上旌旗高飘,刀剑耀眼,鼓声催魂,气氛肃穆、激昂、悲壮,惊心动魄,非常壮观。

美酒增寿三万岁广州出土的汉代陶提筩上有墨书"藏酒十石,令兴寿至三万岁"等字样,由此证明南越王墓出土的铜筩亦为盛酒之器,作用类似于中原的铜壶、铜卣之类。

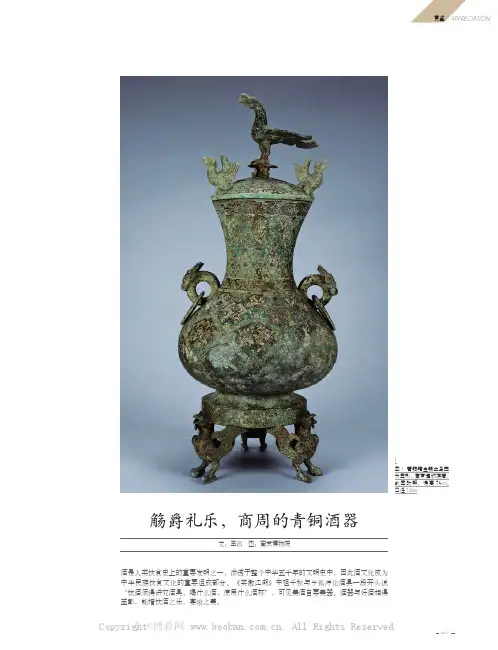

APPRECIATION赏鉴文:王茜 图:南京博物院觞爵礼乐,商周的青铜酒器酒是人类饮食史上的重要发明之一,渗透于整个中华五千年的文明史中,因此酒文化成为中华民族饮食文化的重要组成部分。

《笑傲江湖》中祖千秋与令狐冲论酒具一段开头说“饮酒须得讲究酒具,喝什么酒,使用什么酒杯”,可见美酒自要美器。

酒器与好酒相得益彰,能增饮酒之乐,宴飨之美。

图1 青铜错金银立鸟壶为圆形,南京博物院藏,战国时期,通高74cm 、口径19cm1Copyright©博看网 . All Rights Reserved.商周时代是中国青铜文化繁荣鼎盛时期,因此青铜酒器成为这两个时代最为流行的酒器。

它以种类丰富、造型奇特、纹饰繁缛怪诞、制造技术精湛而引人注目。

一般来说,酒器按其用途可分为盛酒器、温酒器、挹酒器和饮酒器等几类。

南京博物院藏商周时期青铜酒器种类繁多,形制精美多样,反映出了当时的酿酒业和手工业的发达,标志着时代的文明与进步,体现着当时人们特定的审美意识和文化心理。

同时也折射出了绚丽的民俗文化风貌、政治社会风尚及其等级尊卑的人伦意识。

透过它们还可以想见其工艺之精美,甚至依稀可见商周时代活泼生动的生活场面。

决胜尊俎间,盛酒之器盛酒器在商周青铜酒器中种类最多,因酒酿造出来后就需要较大的容器来贮存,祭礼和宴饮过程中都需要一定的容器盛放,以便斟到饮酒器中饮用。

从不同功能上又可细分为盛酒尊、壶、罍、觥、卣、缶等。

南京博物院藏棘刺蟠虺纹青铜尊(图2),1958年出土于江苏常州市武进区淹城遗址的棘刺蟠虺纹青铜尊,此尊为粗体筒形宽鼓腹式,其腹部满饰蟠虺纹,上有细密的棘刺。

其间隔处,有圆涡纹一周,颈和圈足纹饰的外缘,饰锯齿纹一周。

蟠虺纹(图3),又简称虺纹,是春秋中期的主要纹样,是许多小蛇状的动物相互缠绕构成的图形,较常见的有双身形、双头形等,是东周时期呈网状花纹的典型代表。

壶与罍也是盛酒器,均兼有装酒和装水的功能。

壶流行于商至汉代,如《诗经》上说:“清酒百壶”,《孟子》上说:“箪食壶浆”。

战国时代的盛酒重器—鹰首提梁壶鹰首提梁壶,战国青铜器,山东诸城博物馆藏。

这件铜器颈长腹深,鼓腹平底,矮圈足,通体饰瓦纹,腹背有一环形纽。

通高54.6厘米,口径12.5厘米,腹径28.4厘米,足径15.3厘米,重达10公斤。

因它的顶部被别出心裁地制作成一只双目高突,昂视长空的鹰首状,在盖的上方有一个可供用手提携的横梁,所以定名为鹰首提梁壶。

壶是古代人们最常用的一种生活器具。

早在新石器时代,就已经出现了种类繁多的陶壶。

到了商周时期,壶又成为青铜器家族中的重要成员。

在史书文献中经常可以见到有关它们的记载。

《诗经》中云:“清酒百壶”。

《孟子》中记:“箪食壶浆,以迎王师。

”《周礼》注解中曰:“壶,酒器也。

”由此可知,壶是古代人们主要用来盛酒的器皿。

在奴隶社会,统治者制定了整套的礼制和森严的等级制度,于是某些青铜器便被赋予了特殊的意义,成为礼制的体现,即所谓的“藏礼于器”。

原来是日常生活用品的铜壶,也成为重要的礼器之一。

正因为如此,古人对铜壶的制作是非常的讲究的。

根据不同的用途和主人的地位喜好,壶的形状或方、或圆、或高、或矮、或精美华丽、或新颖别致。

精雕细刻,一丝不苟。

绚丽多姿异彩纷呈的古代铜壶,成为今天宝贵的艺术珍品,鹰首提梁壶就是其中的佼佼者。

它那别具一格的造型,神态昂然的身姿,在战国中晚期的青铜器中,犹如鹤立鸡群,出类拔萃,而被专家鉴定为国家一级珍贵文物。

随着社会的不断发展,铜壶也形成了各个时期不同的风格和特征。

一般认为,商代和西周时期的壶,庄重浑厚,纹饰华丽。

到了春秋战国,则变为制做轻巧,纹饰简朴。

鹰首提梁壶则巧妙的将两者聚为一身,既继承了商代、西周的传统,又表现出了春秋战国的特征,取长补短,相得益彰。

它的设计构思有着独到的过人之处,将壶顶作成仰视的鹰首,利用鹰嘴的自然形态作为壶的流口,形象逼真,自然流畅。

当人们提着横梁倾斜壶身倒酒时,鹰嘴的上唇便可自动打开。

倒完酒后将壶直立,鹰嘴又会自动合闭。

整个壶盖用铜环与提梁相联,既能自由开启,又可避免脱落。

中国古代酒器欣赏(图)古代酒器⼀些,古书上说可容酒6升。

爵是⼀种典礼时⽤的酒器,君王赐酒给⾂下⽤。

所以它和鸟兽尊它⼀般为侈⼝,⾼颈,⿎腹或筒腹,圈⾜。

在礼器中的地位仅次于⿍。

在新⽯器时代(现制为市秤2.5两)提两种。

◆⾖——原先是⼀种⾼脚⽊制器,后各种材质均有。

⾖其实是古代盛⾁盛菜的器⽫,常⽤以装酱、醋之类的有汁调味品,但也⽤来盛酒。

《考⼯记》有“⾷⼀⾖⾁,饮⼀⾖酒”的记载,有⼈说⾖和⽃字通,⽃也是盛酒器。

⽃——也是酒器,不能和量器升之⽃相混。

但它确实是容量⽐较⼤的酒器。

《诗.⼤雅.⾏苇》有“酌以⼤⽃”的诗句,京剧《珍常寨》⾥李克⽤的唱词也有“太保传令换⼤⽃”的句⼦。

⽃酒⼤概是平常⼈的适宜酒量,⼀⽃是⼀⼤盏。

◆卣——它⼀般为⼩⼝,有盖,长颈,椭圆⿎腹,圈⾜,有提梁,挂于两肩。

卣的体形近似扁壶。

因卣为中等盛酒器,最⾼统治者常⽤盛着酒的卣赏赐给有功的贵族。

⾦⽂中每见赐品中有“矩⾿⼀卣”的话。

卣出现于商代晚期,初形较圆,商周之际盛⾏,多为⼤⼝,形扁,腹下垂。

卣也有⽅形、直筒形、鸟兽形等。

约在西周末,卣在礼器中即不常见。

河南信阳蟒张乡商代墓葬出⼟的铜卣中,保存了⽬前所知我国最早的酒。

湖南湘潭荆州乡出⼟的鼍龙纹提梁铜卤是⽬前所见最⼤的铜卤。

上⾯所列出的⽃和⾓两种,即是酒器,⼜是量器,⾓(酒提⼦)今天运酒量酒之⽤,⽃在古代也是量酒之具。

1.【四⽺⽅尊】商晚期偏早器。

原器⼀九三⼋年出⼟于湖南省宁乡市,是我国现已发现的较⼤的⽅尊,⾼五⼗⼋点六厘⽶,重近三⼗四点五公⽄。

此尊造型简洁优美,采⽤线雕、浮雕⼿法,把平⾯图象与⽴体浮雕,器物与动物形状有机地结合起来。

整个器物⽤块范法浇铸,⼀⽓呵成,⿁斧神⼯,显⽰了⾼超的铸造⽔平。

⽅尊四⾓的四只卷⾓⼭⽺,以脚踏实地的有⼒形象承担着尊体的重量,使得这个上边长(五⼗⼆点四厘⽶)⼏乎与器⾼相等的器具显得挺拔、刚劲,丝毫没有头重脚轻之感。

⽺在古代寓意吉祥。

四⽺⽅尊以四⽺、四龙相对的造型展⽰了酒礼器中的⾄尊⽓象。

文/禾子豆苗儿们,你们可别看这个壶是灰黑色的就以为它是铁做的,其实它是银质的,而且局部还有鎏金呢!银壶的造型像我国北方游牧民族日常使用的皮囊壶。

壶身顶端有一个竖筒状的小壶口,上面有一个莲瓣状的壶盖。

壶盖和弓状的壶柄豆苗儿们,你们好!在博物馆里我们总能看到各式各样奇怪的器具:觥(g ōn g )、罍(léi )、觞(shān g )……这些都是古代的盛酒器。

下面我给你们介绍一件比较罕见的以舞马为题材的唐代盛酒器,它就是珍藏在陕西历史博物馆里的鎏金舞马衔杯纹银壶。

它长这个样——鎏金舞马衔杯纹银壶42通高14.8厘米口径2.3厘米重549克以一根麦穗式的银链相连。

壶底有椭圆形圈足,壶底与圈足之间有“同心结”图案。

银壶最有特色的部分要数壶体两侧凸起的鎏金舞马!马匹身材矫健,前腿绷直,后腿弯曲下蹲,嘴里还衔着一只酒杯。

431970年10月的一天,在陕西省西安市南郊何家村的一个建筑工地上,施工工人发现一个大陶瓮,陶瓮里有很多金银器。

几天后,考古专家又发现了一个类似的陶瓮,里边也装满了文物。

鎏金舞马衔杯纹银壶就是这次窖藏出土的珍贵文物。

它背后的故事舞马,顾名思义就是可以跟着节奏跳舞的马。

这种马经过严格训练,一听到乐曲就会翩翩起舞。

唐代的舞马之风以唐玄宗时期最为盛行。

《明皇杂录》记载,唐玄宗在位期间在宫中养了几百匹舞马,每逢唐玄宗生日时,都会有舞马表演助兴。

舞马披金戴银,在《倾杯乐》的乐曲中翩翩起舞。

乐曲结束后,舞马还会衔着盛满美酒的杯子到唐玄宗面前祝寿。

当时宰相张说(yuè)44的诗句“屈膝衔杯赴节,倾心献寿无疆”“更有衔杯终宴曲,垂头掉尾醉如泥”描写的就是舞马衔杯祝寿的情景。

然而“安史之乱”爆发后,数匹舞马辗转散落到安禄山的大将田承嗣手中。

有一天,田承嗣在军中宴乐,舞马应声起舞,士兵们见状视其为妖孽,田承嗣便命士兵将舞马活活鞭打致死。

此后,盛行一时的“舞马祝寿”渐渐在历史上销声匿迹,这件银壶也成为大唐王朝兴衰的最好见证。

陕西历史博物馆文物2人面鱼纹盆新石器时代兽面纹细颈壶新石器时代小口尖底瓶新石器时代鱼纹葫芦瓶新石器时代葫芦瓶新石器时代陶斝新石器时代酒器陶鬶新石器时代玉刀新石器时代饕餮纹四足鬲商代中期凤柱斝商代晚期羊首勺商代晚期长胡四穿戈商代晚期饕餮纹分裆鼎商代晚期宗仲盘西周晚期柞钟西周晚期史迹角西周早期梁其壶西周晚期祖辛爵西周早期日己觥西周中期它盘西周晚期它盉西周晚期西周晚期;传世品..古代盛酒器..或说是古人调和酒、水的器具..器方口;短颈;扁圆腹..鸟形盖;后端有一兽形活链;与器鋬相连..腹底两侧各一隶童为足;后有犬首环鋬;前有张口犬形管状流..腹部饰双风鸟纹;周围绕以斜角凤角纹..整器造型别致..梁其壶西周晚期鸟盖瓠壶战国1967年绥德废品站征集..通高33.5厘米;口径5.8厘米;圈足径8.8厘米..盖作立体鹑鸟形;与壶颈相合后;器腹以下部分呈前鼓后曲状..鸟嘴处有环扣;可以闭启;鸟颈有带纹一周;似鸟之颈环..鸟盘冠;双翅;尾翎羽毛清晰可见;胸饰鸟、蛇纹..盖尾部有环;环系蛇形自绕的链条;上连壶 ..肩至腹饰五道宽带纹与六道蟠螭纹相间;螭纹皆相纠..盖、腹纹饰的空隙处填以小圆点珠纹..腹曲恻施八棱形壶; 两端饰螭首..此壶造型极为逼真;纹饰细密繁缛;生动形象;是一件罕见的艺术珍品..师丞钟西周中期金怪兽战国陕西神木纳林高兔出土..战国器物;圆雕、透雕、浮雕兼施..鹰喙兽身头生双角如鹿;偶蹄;立于四瓣花形托座上..托座正中凸起呈覆斗形;周边花瓣上各有三个小圆孔..怪兽眼珠凸出;大耳竖立上双角内弯;作倒八字形向侧后展开..角分四叉;叉端各有一个怪兽头象;也为立耳环眼鸟喙;脖颈屈曲虬结;前后相连构成兽角的主干..怪兽前肢挺直前倾;后肢跨前;弯颈低头作角斗状..细腰;体内中空;尾卷成环形;亦作怪兽头象..通身及四肢上部饰凸云纹;颈脑部饰鬃纹;双角及钩喙饰凸楞纹..角、尾和托座系另铸利簋西周早期为武王时期有司官名利所作的祭器;1976年出土于陕西临潼;是已发现的时代最早的西周青铜器..高28厘米;口径22厘米..圆形;侈口;鼓腹;双兽耳垂珥;圈足下附有方座;造型庄重稳定..以云雷纹为地;腹及方座饰兽面纹;圈足饰夔纹;兽面巨睛凝视;森严可怖..腹内底部铸有铭文4行32字; 述及武王伐纣在甲子日晨;并逢岁木星当空;与尚书武成、淮南子兵略训等古代文献所记相合;具有重要的史料价值..牛尊西周中期五鼎四簋西周中期豹纹瓦当战国鎏金蟠虺纹铜扁壶战国兵马俑秦兵马俑彩绘跪射俑秦青铜鹤秦青铜鹅秦杜虎符秦铜质;虎形..器物高4.4、长9.5、厚0.7厘米;背面有槽;颈上一小孔;虎作半立走形;昂首;尾端卷曲..错金铭文9行40字:“兵甲之符..右才在君;左在杜..凡兴土被甲;用兵五十人以上;必会君符;乃敢行之..燔燧之事;虽母毋会符;行殴也..”虎符“右在君;左在杜”;意思是说右半符存君王之处;左半符在杜地的军事长官手中;凡要调动军队五十人以上;杜地的左符就要与君王的右符会合;才能行军令..但遇有紧急情况;可以点燃烽火;不必会君王的右符..器物铭文是在虎身镂刻阴文;再将金丝嵌入阴文之内;最后镂平打磨光亮;虽历经两千多年;仍熠熠闪光..字体绝大部分是小篆;规整挺秀..龙纹空心砖秦半两钱铜合范秦代龙纹空心砖秦鎏金银竹节铜熏炉西汉通高58厘米;口径9厘米;重2.57千克..1981年陕西兴平市茂陵1号无名冢1号从葬坑出土..铜炉系博山炉形式..由炉体、长柄、底座分铸铆合而成;通体鎏金鋈银;精雕细镂;是一件至为罕见的艺术精品..炉口外侧和圈足外侧刻有铭文;记其原为未央宫物;后归阳信家;应是汉武帝赐给阳信长公主及其丈夫大将军卫青的赏物..绿釉孔雀陶灯东汉绿釉陶烤炉东汉彩绘陶钫西汉“延年益寿与天相侍日月同光”砖西汉“元凤四年”五铢钱陶范西汉金饼西汉五铢钱石范西汉五铢钱铜范西汉印钞机彩绘雁鱼铜灯西汉独孤信多面体煤精组印西魏1981年陕西旬阳县东门外出土..高4.5厘米;宽4.35厘米;重75.7千克..此印为北周大司马独孤信之印..煤精制成;呈8棱26面球体;其中正方形印面18个;三角形印面8个..有14个正方形印面镌刻印文;内容不同;各有其用途;如“臣信上疏”、“大司马印”、“大都督印”、“刺史之印”、“独孤信白书”、“令”、“密”等..印文楷书阴刻;书法遒劲挺拔;有浓厚的魏书意趣..此印反映了主人职多权重的史实;也是研究北朝印玺制度的珍贵资料..货布钱铜范新莽货泉铜范新莽铜马东晋镶金兽首玛瑙杯唐朝1970年西安市南郊何家村出土长15.5;口径5.9厘米..选材精良;巧妙利用玉料的俏色纹理雕琢而成..杯体为角状兽首形;兽双角为杯柄..嘴部镶金帽;眼、耳、鼻皆刻划细微精确;是唐代中外文化交流的产物..青釉提梁倒注瓷壶北宋1968年陕西彬县出土;高18.3;腹径14.3CM..伏凤式提梁;以花蒂象征壶盖..盖、壶衔接处堆塑哺乳母子狮;母狮张口为流..球形壶腹刻饰缠枝牡丹..底部中心有梅花形注水孔;造型奇巧;是耀窑瓷器出类拔萃的珍品..舞马衔杯纹银壶唐朝高14.3厘米..1970年西安市何家村出土..此壶仿游牧民族的皮囊式水壶造型;舞马衔杯纹则印证了唐玄宗时曾驯养良马随乐起舞的历史记载;极具历史和艺术价值..三彩载乐驼唐朝1959年西安市西郊中堡村唐墓出土..通高58厘米;长41厘米..造型新颖浪漫..驼背部架一平台;铺方格纹长毯;上有乐舞俑8个;7男乐俑1女舞俑..乐俑环坐平台四周;分别执笛、箜篌、琵琶、笙、箫、拍板、排箫7种乐器;在全神贯注地演奏;女舞俑婷婷玉立于7个乐俑中间;轻拂长袖;边歌边舞..这组乐舞俑是典型的盛唐时期的作品;舞乐者均穿着汉族衣冠;使用的却大都是从西域传入的乐器;表现的是流行于开元、天宝时期的“胡部新声”即胡汉文化融合后的新舞乐..釉色鲜明亮丽;协调自然..堪称唐三彩中的极品..四鸾衔绶纹平脱镜唐朝1965年西安市东郊长乐坡出土..直径22.7厘米..圆钮;钮座周围饰银片莲叶纹;两周金丝同心结联环纹之间有四只作展翅飞翔状金花鸾鸟口街绶带..纹饰均以平脱手法制成;“平脱”即将金银纹饰片用粘漆平粘于素胎上;空白处填以漆;然后打磨光滑;粘上的花纹与漆面平行..这种特种工艺制成的铜镜是唐代铜镜中罕见的艺术珍品..鸳鸯莲瓣纹金碗唐朝1970年西安市南郊何家村出土..高5.5;口径13.7;足径6.7厘米..敞口;鼓腹;喇叭形圈足..锤击成型;纹饰平錾;通身鱼子纹地..外腹部錾出两层仰莲瓣;每层十瓣..上层莲瓣内分别錾出狐、兔、獐、鹿、鹦鹉、鸳鸯等珍禽异兽及花草..下层莲瓣均作忍冬纹..内底部刻蔷薇式团花一朵..内侧墨书“九两半”三字..三彩驼唐三彩载物驼唐三彩马唐彩绘天王俑唐三彩天王俑唐这件唐三彩天王俑高97厘米;浓眉大眼;眉、眼、胡须具以墨绘..其头戴兜鍪;护耳上翻;顶部有一展翅欲飞的朱雀;右手叉腰;左手握拳上扬;身穿明光甲;龙首披膊;腹部有护甲;腰中系带;腰下垂膝裙;鹘尾;下缚吊腿;右腿直立;左腿微曲;踏在卧牛之上;卧牛下为山形座;通体以绿、褐、白三色釉为主;釉色鲜艳明亮..此俑与长安三年703年元氏墓出土的天王俑接近;应是同一时期的作品..这类俑一般置放在有身份的人物的墓室内;起镇墓作用..它们的级别比武士俑要高;本领也大;更受人尊敬;故尊称为天王俑..天王是佛教中的护法神祗;并非凡人..彩绘骑马斗豹狩猎俑唐彩绘双环鬓女舞俑唐三彩双龙柄壶唐白瓷螭柄壶唐三彩凤首壶唐三彩男装女俑唐三彩塔式罐唐彩绘象座塔式罐唐三彩堆花双耳扁壶唐三彩双鱼形壶唐绿釉瓶唐忍冬纹镂空五足银熏炉唐鎏金刻花铜羊镇唐鎏金镂空飞鸿球路纹银笼唐1987年扶风县法门寺地宫出土..通高17.8㎝;腹深10.2㎝;重654g..此器系模冲成型;通体镂空;纹饰鎏金..盖为穹顶;口沿下折;顶面錾饰15只飞鸿;口沿上缘錾饰一周莲瓣纹;下缘饰一周上下错列的破式团花纹;鱼子纹地..两侧口沿下铆有环耳;套置提梁..提梁截面呈扁六棱形;上接银链;银链的另一端与盖顶相连..笼体口沿处亦饰一周破式团花纹;腹壁錾三周20只飞鸿;均两两相对..通体镂空处作球路纹;这种图案在唐</B>代基本定型;后流行于宋代..鎏金鹦鹉纹提梁银罐唐1970年10月陕西省西安市南郊何家村基建工地唐代窖藏出土通高24.1厘米;口径12厘米;重1879克盖内面墨书“紫英五十两/石英十二两”2行10字..鹦鹉是能言之鸟;唐代宫廷贵族多喜养其珍贵品种;明皇杂录中就记载有唐玄宗所养白鹦鹉“雪衣娘”的故事;由于皇帝的喜好;鹦鹉成为画家笔下表现的对象;鹦鹉纹也成为各种器物装饰流行的题材;此罐以鹦鹉为中心;折枝花相缠绕;构成一幅生机盎然的画面;反映出唐人祈求康宁;幸福的美好愿望..盖内墨书表明此罐是用来贮放药物的..赤金走龙唐鎏金铁心铜龙唐1975年陕西省西安市南郊草场出土通高36.9厘米;最宽处10.5厘米;重2780克中国古代;龙被视为祥瑞之物;也是王权的象征..此龙出土于唐长安城永乐坊东南隅;玄宗时期;此处是宰相燕国公张说的宅第..文献记载;法师曾告诉张说;其宅西北处有王气;不宜取土;一个月后;法师又告诉张说;其他被取土;恐有祸事;埋龙于地;可能就是为了恢复王气;达到消灾免祸;祈福求瑞的目的..侍女狩猎纹八瓣银杯唐鎏金伎乐纹八棱银杯唐鎏金双凤纹银盘唐绿釉架鹰骑马俑唐三彩钱柜唐鎏金双狮纹银碗唐三彩牛车唐三彩四系罐唐三彩马唐赤金盆唐秘色瓷碟唐黑釉侍女瓶唐彩绘生肖俑唐三彩牵驼俑与驼唐三彩梳妆女坐俑唐彩绘文官俑唐彩绘射猎骑马俑唐彩绘胡人骑马带犬狩猎俑唐青釉刻花梅瓶宋青釉银扣执壶宋金银舍利塔宋白水县妙觉寺地宫石塔出土青釉刻花牡丹纹玉壶春瓶宋青白玉釉方鼎金总领军马铜印宋斗彩饕餮纹方鼎明褐釉三鱼纹贯耳壶元酱釉描金孔雀牡丹纹执壶明陶骑马俑元陶马车元白釉黑花卧美人枕金黑釉划花梅瓶西夏釉里红僧帽壶清。

中国十佳青铜壶之八采桑宴乐射猎攻战纹铜壶战国/酒器通高40厘米,口径13.4厘米1965年四川省成都市百花潭中学出土该壶为酒器。

侈口、斜肩、鼓腹、圈足,肩上有御环两兽耳;其壶身满饰嵌错图案,从上到下共有3层图像,以三角云纹为界带。

上层为采桑射猎图,中层为宴乐戈射图,下层为水陆攻战图。

其嵌错精致、工艺高超、内容丰富、结构严谨,反映了战国社会生活的许多侧面,可谓彼时的“清明上河图”。

第一层右侧是一组采桑的画面,两棵茁壮的桑树上挂着篮筐,有人忙着采摘桑叶,有人接应传送。

树下有一个形体较高大的人,扭腰侧胯、高扬双臂,跳起豪放的劳动舞,旁边两个采桑女,面向舞者击掌伴奏。

追溯中国养蚕、丝织的历史,已有六七千年之久,而2300多年前的战国时期正是丝织业发展的重要阶段。

据统计,在已发现的青铜器中,有采桑图案的多达5件。

第一层的左侧是习射的场面,亭子里的第一个人正进入临射状态。

他手中的弓已经拉开,身躯呈现很用力的态势。

亭子前方站有一人双手高高举起一个长竿,竿上还有飘带,也就是箭靶。

紧靠亭子坐着一个人手里拿着短棍,他是负责报靶的。

由于弓箭在狩猎和战争中都有重要作用,所以孔子将“射”列为教授弟子的六门必修课(时称“六艺”)之一,“射”成为当年贵族们修身养性的重要内容。

第二层的右侧是猎射场景。

几个人正等待射靶时,天上飞来一群大鸟,引得他们兴起,拉弓向大鸟射去。

特别值得注意的是,那中了箭的大鸟身上分明有根长长的绳索,是因为射箭的人还要把射出的箭收回来,便用生丝线系在了箭杆的尾端,古时将箭杆上的生线叫“缴”。

第二层左侧是盛大的宴飨场景。

坐在厅堂地上的就是举行这次宴席的主人,他身边还站着一位手持铜戈的护卫人员,而被宴请的宾客则站起身来,手端酒杯,向主人敬酒。

该种场合是一定不能缺少歌舞的,时称“钟鸣鼎食”。

图中参与演出的人员远远多于参加宴饮的人数,他们敲编钟、击编磬,个个体态轻盈婉约,似是边敲击边起舞。

门柱旁还立有一只建鼓,有两人正在建鼓的两面进行击打。