莫言《过去的年》(教案)资料

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:4

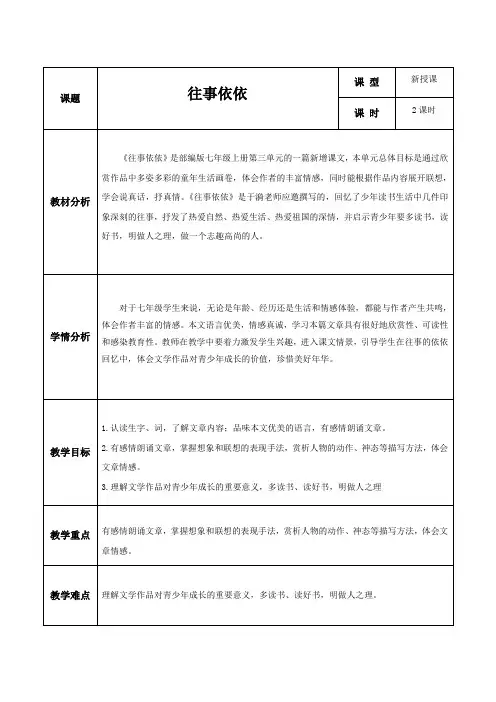

教学过程:第一课时一、情境导入在人生的长河中,总有一些回忆如璀璨的星辰,闪耀在我们的心头。

这些往事,或许是一缕清风,或许是一抹阳光,或许是一首悠扬的乐曲。

它们伴随着我们成长,成为我们心中最珍贵的财富。

今天,让我们一同走进于漪的《往事依依》,感受她笔下那些充满温情与智慧的瞬间,唤起她的金色回忆。

二、夯实基础1.作者简介于漪 (1929- ),女,江苏镇江人。

1951年毕业于复旦大学教育系。

全国中学语文教学研究会副会长,全国语言学会理事,全国总工会执行委员,特级教师。

主要著作有《于漪语文教育论集》《语文教苑耕耘录》《语文园地拾穗集》等。

她上课注重“教文育人”,认为讲课要有情趣,应把学生带入文学的情趣中,做到声情并茂,以提高学生语文学习的主动性与积极性。

有一次在讲课时朗读《祖国啊,我的母亲》,读到动情之处,于老师真的声泪俱下,听课的师生无不为之震撼。

2.写作背景作者应河南《中学生阅读》编辑部一再邀请,将此文刊登在《中学生阅读》(初中版)1999年第7期“追忆黄金时光”栏目上。

这部作品通过题目“往事依依”贯穿全文,开头有感而发,引出对几件事的回忆,接着追忆看山水画、读《水浒传》、读《千家诗》、听国文课等几件往事,最后由事入理,抒发感悟,并首尾呼应,收束全文。

3.文体介绍(1)回忆性散文特点:熔叙事、议论、抒情于一炉。

回忆性散文也是以散文的基本形态为基础。

只是在叙述上用回忆过去的方式。

对过去发生的事件进行阐述,回忆描写。

回忆性散文具有独特的美学规范。

(2)散文特征①较强的纪实性:散文具有较强的纪实性质。

主张“大实小虚”;②取材的广泛性:散文的内容涉及自然万物、各色人等、古今中外……凡是能给人以思想启迪、美的感受,使人开阔视野,丰富知识的都可选作散文的题材。

③形式的灵活性:散文的结构形式不拘一格,表达方式自由灵活,语言运用自如。

4.整体感知(1)给下列生字注音:涟漪(yī)绚丽(xuàn)水浒(hǔ)水泊(pō)停泊(bó)浩淼(miǎo)雕镂(lòu)重读(chóng)镌刻(juān)徜徉(chánɡyánɡ)阴晴雨晦(huì)谆谆教导(zhūn)搜索枯肠(chánɡ)(2)理解词语意思:徜徉:彷徨,心神不宁;陶醉于某事物当中。

《过去的年》是连载什么气味最美好的散文,作者是莫言。

下面是为大家整理的过去的年阅读答案,供大家参考。

过去的年阅读答案我小的时候特别盼望过年,好像春节是一个遥远的、很难到达的目的地。

01退回去几十年,在我们乡下,是不把阳历年当年的。

那时,在我们的心目中,只有春节才是年。

这一是与物质生活的贫困有关——因为多一个节日就多一次奢侈的机会,当然更重要的还是观念问题。

春节是一个与农业生产关系密切的节日,春节一过,意味着严冬即将结束,春天即将来临。

而春天的来临,也就是新的一轮农业生产的开始。

农业生产基本上是大人的事,对小孩子来说,春节就是一个可以吃好饭、穿新衣、痛痛快快玩几天的节日,当然还有许多的热闹和神秘。

我小的时候特别盼望过年,往往是一过了腊月涯,就开始掰着指头数日子,好像春节是一个遥远的、很难到达的目的地。

对于我们这种焦急的心态,大人们总是发出深沉的感叹,好像他们不但不喜欢过年,而且还惧怕过年。

他们的态度令当时的我感到失望和困惑,现在我完全能够理解了。

我想我的长辈们之所以对过年感慨良多,一是因为过年意味着一笔开支,而拮据的生活预算里往往没有这笔开支,二是飞速流逝的时间对他们构成的巨大压力。

小孩子可以兴奋地说过了年,我又长大了一岁;而老人们则叹息嗨,又老了一岁。

过年意味着小孩子正在向自己生命过程中的辉煌时期进步,而对于大人,则意味着正向衰朽的残年滑落。

熬到腊月初八,是盼年的第一站。

这天的早晨要熬一锅粥,粥里要有八样粮食——其实只需七样,不可缺少的大枣算一样。

据说在解放前的腊月初八凌晨,庙里或是慈善的大户都会在街上支起大锅施粥,叫花子和穷人们都可以免费喝。

我曾经十分地向往着这种施粥的盛典,想想那些巨大无比的锅,支设在露天里,成麻袋的米豆倒进去,黏稠的粥在锅里翻滚着,鼓起无数的气泡,浓浓的香气弥漫在凌晨清冷的空气里。

一群手捧着大碗的孩子们排着队焦急地等待着,他们的脸冻得通红,鼻尖上挂着清鼻涕。

为了抵抗寒冷,他们不停地蹦跳着,喊叫着。

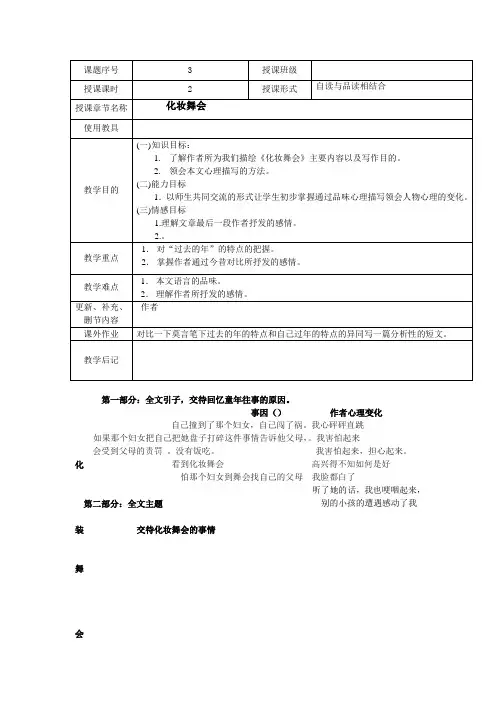

第一部分:全文引子,交待回忆童年往事的原因。

事因()作者心理变化

自己撞到了那个妇女,自己闯了祸。

我心砰砰直跳如果那个妇女把自己把她盘子打碎这件事情告诉他父母,。

我害怕起来

会受到父母的责罚。

没有饭吃。

我害怕起来,担心起来。

化看到化妆舞会高兴得不知如何是好

怕那个妇女到舞会找自己的父母我脸都白了

听了她的话,我也哽咽起来,第二部分:全文主题别的小孩的遭遇感动了我

装交待化妆舞会的事情

舞

会

第三部分:照应第一段,深化主题。

【教学要求】1、学会筛选重要信息,并能够概括内容要点,从而把握主旨。

2、了解作者相关情况,理解作者在文中所抒发的情感。

3、体会本文语言的特点。

4、讲述自己所经历的、了解的当地的“年”。

【教学重点】分析关键词、关键句在语境中的含义,重点体会本文语言的特点及其作者在文中所抒发的复杂情感。

【教学难点】分析关键词、关键句在语境中的含义,重点体会本文语言的特点及其作者在文中所抒发的复杂情感。

【课时安排】1 课时【教学过程】一、谈话导入。

1、教师简要评讲学生假期写的“春节日记”所记述的内容。

2、指名说说自己过年的所见所闻。

3、指名说说自己所了解的有关“年”的知识。

导入课文:板书课题、作者。

二、走近作者莫言。

1、我国至今唯一的一个诺贝尔文学奖获得者。

2、莫言生平简介及创作概说。

经济上的贫困和政治上的歧视给他少年生活留下了惨痛的记忆,父亲过于严厉的约束也使他备受压抑,这种心理特征直接影响了他后来的小说创作。

由于童年大部分时间在农村度过,其自称一直深受民间故事或传说的鬼怪故事的影响,故乡高密的一景一物正是他创作的灵感源泉。

莫言作品丰富的想想空间与澎湃辗转的词锋,总能叫人惊叹不已。

三、理清文章层次结构。

学生自读课文,整体感知,归纳课文结构层次。

说说课文是按照什么顺序来写年的。

(按照时间的顺序,从腊八、辞灶、除夕,一直写春节。

)四、讨论探究。

1、作者提到了过年时哪几个重要的日子?它们分别有什么特点?作者提到了腊月初八,吃腊八粥,粥里要有八样粮食以及施粥场面热闹;还写到辞灶日,祭灶神,过得比较认真;还写到除夕,包饺子,给祖先上坟,祭恭祖先等;最后写到过年,早早起来穿新衣,不许高声说话,不能说出不吉利的话等一些风俗,显得喜庆、热闹,充满神秘感。

2、作者写过去的过年特点是什么?作者没有去细致的描写各地过年的不同风俗,而是超越了各地过年方式的差别,抓住他们的本质,写出了抽象的过年共同点:美食的诱惑、神秘的气氛、春节的童心。

3、如何理解作者笔下(童年)的过去的年的特点?作者是从贫穷的儿童的视角来看待过去的年的。

莫言《故乡过年》原文赏读莫言《故乡过年》原文赏读说到过年,大家都知道,但每个地方不同,过得过年也不同。

下面是小编为大家带来的莫言《故乡过年》原文赏读,一起来看看吧。

退回去几十年,在山东乡下,并不把阳历年当年。

那时,在人们的心目中,只有春节才是年。

这与物质生活的贫困有关—因为,多一个节日就多一次奢侈的机会,当然更重要的还是观念问题。

春节是一个与农业生产关系密切的节日,春节一过,意味着严冬即将结束,春天即将来临。

春天的来临,也就是新的一轮农业生产的开始。

农业生产基本上是大人的事,对小孩子来说,春节就是一个可以吃好饭、穿新衣、痛痛快快玩几天的节日,当然还有许多的热闹和神秘。

我小时候,特别盼望过年,往往是一跨进腊月,就开始掰着指头数日子,好像春节是一个遥远的、很难到达的目的地。

对于我们这种焦急的心态,大人们总是发出深沉的感叹,好像他们不但不喜欢过年,而且还惧怕过年。

他们的态度,令当时的孩子感到失望和困惑,当然,现在我完全能够理解了。

我想,长辈们之所以对过年感慨良多,一是因为过年意味着一笔巨大的开支,而拮据的生活预算里,往往还没有备足这笔钱,二是飞速流逝的时间对他们构成的巨大压力。

小孩子可以兴奋地喊:“过了年,我又长大了一岁!”老人则无可奈何地叹息:“唉,又老了一岁。

”过年意味着小孩子正在向自己生命过程中的辉煌时期进步,而对于大人,则意味着自己正向衰朽的残年滑落。

熬到腊月初八,是盼年的第一站。

这天的早晨要熬一锅粥,粥里要有八种粮食——其实只需七种,不可缺少的大枣算是配料。

据说,解放前腊月初八凌晨,富裕的寺庙,或者慈善的大户人家,都会在街上支起大锅施粥,叫花子和穷人们都可以免费果腹。

我曾经十分向往这种施粥的盛典,想想那些巨大无比的铁锅,支在露天里,成麻袋的米豆倒进去,黏稠的粥在锅里翻滚着,鼓起无数的气泡,浓浓的香气弥漫在凌晨清冷的空气里。

一群手捧着大碗的孩子,排着队焦急地等待着,他们小脸儿冻得通红,鼻尖儿上挂着清鼻涕。

做更好的自己【核心素养目标】1.政治认同:通过教学活动,把知识学习、能力发展、情感培养结合起来,使学生在活动中认识到如何做更好的自己。

2.道德素养:要以积极的态度接纳自己、欣赏自己。

3.法制观念:认识到每个人之间潜能的异同,了解发掘自身潜能的方法做更好的自己;培养学生良好的品格,发现自我、完善自我。

4.健全人格:引导学生正确认识每个人之间潜能的异同,掌握改正缺点发掘潜能的方法,不断完善自我,树立积极向上的人生态度。

5.责任意识:引导学生在日常生活中主动去做更好的自己,并提高自我反省和分析与归纳概括、辩正思维的能力。

【教学重难点】掌握正确认识自己的方法,理解宽容和善待他人,服务社会、奉献社会。

【教学过程】激趣导入★观看视频《陈佳鹏逆转绝杀日本》,小组合作讨论:人类的智慧和潜能来源于什么?不断学习,长期坚持,不断激发潜能,不断弥补自己缺点,才能做更好的自己。

精心探讨生活观察:进入初中以后,小蓉总是会不自觉地拿自己和别人进行比较。

有时候,她为自己感到骄做,学习勤奋,做事认真,考虑周到,关心别人,在音乐方面有些天赋……但有时候,她又羡慕别人;別人能把平淡无奇的事情讲得津津有味;別人能轻松解决棘手的问题;别人谈论的很多话題她都没关注过,她甚至觉得自己与同学相比有些“孤陋寡闻”……有时候,她会学着别人的样子说话、做事,但这又让她觉得很累。

★小组合作讨论:你怎么看待小蓉的“累”?如果你是小蓉,你会怎么做?探究与分享:1.莫言,生于1955年2月,中国大陆作家,中国诺贝尔文学奖第一人。

2.成长经历一我生来相貌丑陋,村子里很多人当面嘲笑我,学校里有几个性格霸蛮的同学甚至为此打我。

我回家痛哭,母亲对我说:“儿子,你不丑。

你不缺鼻子不缺眼,四肢健全,丑在哪里?而且,只要你心存善良,多做好事,即便是丑,也能变美。

”精读细研:一、为什么做更好的自己世界上没有完全相同的两片树叶,也没有完全相同的两个人。

每个人在兴趣、气质、性格、能力等方面都有不同。

莫言《故乡过年》原文赏读莫言《故乡过年》原文赏读说到过年,大家都知道,但每个地方不同,过得过年也不同。

下面是小编为大家带来的莫言《故乡过年》原文赏读,一起来看看吧。

退回去几十年,在山东乡下,并不把阳历年当年。

那时,在人们的心目中,只有春节才是年。

这与物质生活的贫困有关—因为,多一个节日就多一次奢侈的机会,当然更重要的还是观念问题。

春节是一个与农业生产关系密切的节日,春节一过,意味着严冬即将结束,春天即将来临。

春天的来临,也就是新的一轮农业生产的开始。

农业生产基本上是大人的事,对小孩子来说,春节就是一个可以吃好饭、穿新衣、痛痛快快玩几天的节日,当然还有许多的热闹和神秘。

我小时候,特别盼望过年,往往是一跨进腊月,就开始掰着指头数日子,好像春节是一个遥远的、很难到达的目的地。

对于我们这种焦急的心态,大人们总是发出深沉的感叹,好像他们不但不喜欢过年,而且还惧怕过年。

他们的态度,令当时的孩子感到失望和困惑,当然,现在我完全能够理解了。

我想,长辈们之所以对过年感慨良多,一是因为过年意味着一笔巨大的开支,而拮据的生活预算里,往往还没有备足这笔钱,二是飞速流逝的时间对他们构成的巨大压力。

小孩子可以兴奋地喊:“过了年,我又长大了一岁!”老人则无可奈何地叹息:“唉,又老了一岁。

”过年意味着小孩子正在向自己生命过程中的辉煌时期进步,而对于大人,则意味着自己正向衰朽的残年滑落。

熬到腊月初八,是盼年的第一站。

这天的早晨要熬一锅粥,粥里要有八种粮食——其实只需七种,不可缺少的大枣算是配料。

据说,解放前腊月初八凌晨,富裕的寺庙,或者慈善的大户人家,都会在街上支起大锅施粥,叫花子和穷人们都可以免费果腹。

我曾经十分向往这种施粥的盛典,想想那些巨大无比的铁锅,支在露天里,成麻袋的米豆倒进去,黏稠的粥在锅里翻滚着,鼓起无数的气泡,浓浓的香气弥漫在凌晨清冷的空气里。

一群手捧着大碗的孩子,排着队焦急地等待着,他们小脸儿冻得通红,鼻尖儿上挂着清鼻涕。

部编版初二上册语文第2课《首届诺贝尔奖颁发》课文原文及教案导读:本文部编版初二上册语文第2课《首届诺贝尔奖颁发》课文原文及教案,来源互联网,仅供读者阅读参考.课文路透社斯德哥尔摩1901年12月10日电瑞典国王和挪威诺贝尔基金会今天首次颁发了诺贝尔奖。

根据诺贝尔的遗嘱:“诺贝尔奖每年发给那些在过去的一年里,在物理学、化学、生理学或医学、文学及和平事业方面为人类作出贡献的人。

”今年的诺贝尔奖的获得者有:德国的伦琴(物理学奖),他发现了X射线;荷兰的范托夫(化学奖),他发现了化学动力学定律和渗透压定律;德国的贝林(生理学或医学奖),他在血清法的研究方面卓有成就;法国的普吕多姆(文学奖),他在诗歌创作方面颇有建树。

诺贝尔和平奖的获得者有:瑞士的迪南,他于1864年建立了红十字会;经济学家帕西,他建立了促进国际仲裁的各国议会联盟。

从即日起,根据诺贝尔的遗嘱,诺贝尔奖由4个机构(瑞典3个、挪威1个)颁发,从按诺贝尔遗嘱建立的基金中拨款。

授奖仪式每年于12月10日诺贝尔逝世周年纪念日,在瑞典的斯德哥尔摩和挪威的奥斯陆举行。

1867年,瑞典化学家诺贝尔发明了黄色炸药,以后又发明了多种炸药,这使他获得了巨额收入。

1896年诺贝尔逝世时,这笔巨款用来设立诺贝尔奖金。

他留下来的资金每年的利息将支付这5种诺贝尔奖金。

诺贝尔基金会是这笔资金的合法拥有者,并管理这笔资金的投资,但与诺贝尔奖的评定无关。

诺贝尔的评议权属于瑞典和挪威的诺贝尔奖评委会。

教案一、教材简析本文选自《百年好文章——路透社新闻佳作》,堪称为新闻佳作。

二、教学目标1.知识与能力【1】了解这则消息的历史背景,把握消息的特点。

培养学生阅读新闻的能力【2】明确《首届诺贝尔奖颁发》的结构内容培养学生快速、准确获取信息的能力。

【3】能根据新闻的结构理清课文的内容和层次。

2、过程与方法通过合作探究朗读法,领会本文准确、简明的语言特点。

3、情感态度价值观领会文章所体现的思想感情,养成阅读新闻的习惯,关注社会生活和时代变迁。

《百年孤独(节选)》教案【教材定位】《百年孤独(盯选)》是部编版高中语文选择性必修上册第三单元的第十篇文章,这篇小说讲述了一座虚构的城镇“马孔多”里一个家族的百年历史,借此展现了拉丁美洲人民几个世纪的生活和奋斗历程。

本课节选的这一部分,写的是马孔多历史的一个转折点一这个偏远、闭塞而又宁静的小村庄,随着商道的开通,开始卷入外部世界的纷纷扰扰。

作者通过''失眠症”造成“失忆”这一如貞•似幻的情节,表现岀了马孔多在文明洪流前受到的巨大冲击。

阅读这篇文章的时候,要注意思考故事情节的象征意味,并由此了解小说是如何透过日常生活的书写来展现宏大的历史的。

阅读时,要注意体会''魔幻现实主义”的表现手法带来的特殊的审美感受。

同时,体会本文摇曳生姿的语言特点。

【素养目标】1•了解马尔克斯生平及其作品,了解“魔幻现实主义”,积累文学常识:2.梳理主要内容,概括人物形象。

3.分析本文的象征意味,以及如何体现“魔幻现实主义”的。

4.理解小说题目的含义,探讨造成马孔多百年孤独的原因。

理解小说题目的含义,探讨造成马孔多百年孤独的原因。

【教学方法】合作探究法,点拨法。

【教学过程】一、情景导入历史的发展总是夹带着文明之间的交流与碰撞。

当一个闭塞的小村庄被卷进世界文明的浪潮,被迫前行时,又会发生些什么呢?今天,让我们跟着马尔克斯一起,泄近那个如梦似幻的“马孔多”,一探究竟。

二、知人论世1.了解作者一加西亚•马尔克斯加四亚•马尔克斯(1927-2014),哥伦比亚作家、记者和社会活动家,拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表人物,20世纪最有影响力的作家之一,1982年诺贝尔文学奖得主。

作为一个天才的、贏得广泛赞誉的小说家,加四亚•马尔克斯被誉为“二十世纪文学标杆”。

加西亚・马尔克斯的代表作有《百年孤独》《霍乱时期的爱情》。

2.了解《百年孤独》《百年孤独》,是哥伦比亚作家加西亚・马尔克斯创作的长篇小说,被誉为"再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨制”。

过去的年教案(附原文及赏析)1.过去的年教案篇一学习目标1、知识目标:(1)结合注解,解决字词音、形、义。

(2)了解过去的年的总体特点,熟悉年的习俗。

2、能力目标:(1)阅读课文,筛选、提炼相关信息。

(2)把握细节,掌握对比手法。

3、情感目标:感受作者对过去的年的怀念之情。

【教学重难点】1、研读课文,抓住细节,把握过去的年的特点,熟悉年的习俗。

2、梳理过去的年与现在的年进行对比的关键语句,体会作者表达的情感。

【教学方法】问题法、自主学习法、社会调查法【教学时数】两课时【课前准备】多媒体课件、社会调查【教学过程】第一课时一、【导入】欣赏歌曲《难忘今宵》,然后导入主题“年”。

二、【作者简介】莫言(1955年2月17日-),原名管谟业,生于山东高密县,中国当代作家。

香港公开大学荣誉文学博士,青岛科技大学客座教授。

他自1980年代中以一系列乡土作品崛起,充满着“怀乡”以及“怨乡”的复杂情感,被归类为“寻根文学”作家。

其作品深受魔幻现实主义影响,写的是一出出发生在山东高密东北乡的“传奇”。

1986年发表中篇小说《红高粱》,反响强烈,被读者推选为《人民文学》1986年“我最喜爱的作品”第一名。

2011年8月,莫言创作的长篇小说《蛙》获第xx届茅盾文学奖。

莫言在他的小说中构造独特的主观感觉世界,天马行空般的叙述,陌生化的处理,塑造神秘超验的对象世界,带有明显的“先锋”色彩。

三、【课文赏析】(一)、阅读课文,整体感知。

(二)、把握“过去的年“的特点明确:1、美食的诱惑:①、为了等待这顿饺子,我早饭和午饭吃的很少。

②、锅里的蒸汽从美丽汹涌地扑出来。

白胖胖的饺子下到锅里去了。

③、一口气吃了三碗。

2、神秘的气氛:①、辞灶仪式;②、除夕:上坟,挂加堂轴子,供斧子;三更起来穿新衣,“感觉到特别神秘”;放鞭炮祭祀天地神灵。

3、纯洁的童心:①、向往施粥的盛典;②、装财神;③、接财神。

(三)、问题探究1、文章是以什么为顺序来组织这些众多材料的?为什么?明确:全文是按照时间的顺序来写过去的年。

一、高考文学常识1.小明报名参加哈三中学生选修课,选择的课题是“六朝尺素”,他的课程中不应该包括()A. 《与杨德祖书》B. 《与山巨源绝交书》C. 《与陈伯之书》D. 《与高司谏书》2.下面是吟诵我国四大名楼的诗句,诗句与所咏对象对应恰当的一项是()甲:吴楚乾坤天下句,江湖廊庙古人情。

中流或有蛟龙窟,卧听君山笛里声。

乙:南浦湍声流夕照,东皋春色带云锄。

王韩文焰冲牛斗,未信当年独愧卢。

丙:楚思渺茫云水冷,商声清脆管弦秋。

白花浪溅头陀寺,红叶林笼鹦鹉洲。

丁:天河一泻浪重重,滚滚黄波九曲盈。

弯际楼媚千树碧,炎炎烈日火斑红。

A. 甲——滕王阁乙——岳阳楼丙——鹳雀楼丁——黄鹤楼B. 甲——黄鹤楼乙——鹳雀楼丙——岳阳楼丁——滕王阁C. 甲——岳阳楼乙——滕王阁丙——黄鹤楼丁——鹳雀楼D. 甲——岳阳楼乙——黄鹤楼丙——滕王阁丁——鹳雀楼3.下面关于文学常识的表述有误的一项是()A. 《诗经》是中国古代最早的诗歌总集,它的内容分为风、雅、颂三部分,形式上采用赋、比、兴的手法,其中的国风由各地的民歌组成。

B. 陶渊明是中国诗歌史上大力描写山水的第一人,开创了山水诗派,直接引领了王维、孟浩然等人的山水诗创作。

C. 《汉书》开纪传体断代史先河,是东汉史学家班固所著;前四史包括:《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》D. 唐诗分为古体诗和近体诗,近体诗包括五言和七言的律诗和绝句,王维的《山居秋暝》和李商隐的《锦瑟》都属于律诗。

4.下列各项中,表述不正确的一项是()A. 《鸿门宴》在矛盾斗争中刻画人物,运用对照手法烘托人物形象。

B. 《赤壁赋》全赋由景生情,因情入理,情景交融。

C. 《八声甘州》抒发了思故乡、怀亲人的愁情,却又给人以雄浑阔大之感。

D. 《静女》全诗采取男子的视角,用第一人称手法写成。

5.下列各项中,关于课文内容表述有误的一项是()A. 《寻梦者》感情真挚深沉,唱出了诗人戴望舒和他那一代知识分子寻求理想、憧憬光明、历经磨难而困顿彷徨的心路历程。

阅读莫言《卖白菜》(附答案共16分)篇一:《卖白菜》《卖白菜》教案课题授课班级授课日期思路。

2、把握母亲坚强、自尊、朴实、诚信的形象,体会母亲诚实至上的优良品质。

重点、难点教具教学过程(一)导入新课童年是天真烂漫的,童年是无忧无虑的。

童年是伴随着歌声、伴随着阳光的。

然而,著名作家莫言回忆过去却说过这样的话:?贫穷的经历整整伴随了我20年,对贫穷和肌饿的恐惧影响着我后来的经历和作品,我的小说里有很多贫困的记忆。

?莫言的童年记忆是?黑暗、恐怖和饥饿?,让我们走进《卖白菜》,一起来感受“我”的这次终身难忘的经历——卖白菜。

(二)整体感知(1)回顾小说的相关知识小说的三要素是什么?明确:环境、情节、人物形象小说中环境描写的作用有什么?明确:交代社会背景;渲染气氛,烘托人物。

小说的人物描写有哪些?明确:有外貌描写、动作描写、神态描写、语言描写和心理描写。

(2)略读课文,感知文章内容结构1.阅读小说,划出小说情节发展各阶段。

开端(第1—9自然段):年关已近,为贫困所迫的母亲下决心卖掉原本要留着过年包饺子的那..三棵白菜。

发展(第10—26自然段):母子俩去集市卖白菜的过程。

..结局(第27—31自然段):因为我多要了买主的一毛钱,白菜被退回,母亲流泪了,这眼泪让..我终身难忘。

2.故事发生在什么样的环境里?明确:70年代极度贫穷的农村,将近年关的时候。

3.小说中的母亲是个怎样的人?卖白菜 1、感知课文内容,按照故事的开端、发展、高潮和结尾,理清教学目标把握母亲的形象,体会她身上诚实至上的优良品质。

明确:母亲是一个善良、坚强、诚信的人。

(三)文本探究:《卖白菜》的语言、内容、思想阅读小说开端部分并思考:1、?母亲苦着脸,心事重重地在屋子里走来走去,时而揭开炕席的一角,掀动几下铺炕的麦草,时而拉开那张老桌子的抽屉,扒拉几下破布头烂线团。

母亲叹息着,并不时把目光抬高,瞥一眼那三棵吊在墙上的白菜。

最后,母亲的目光锁定在白菜上,端详着,终于下了决心似的,叫着我的乳名,说〃〃〃〃〃〃?①这段文字运用了哪些人物描写方法?明确:神态、动作、心理描写。

作家笔下记录的年俗:祭祖、庙会、送灯、烧灯……展开全文[摘要]汪曾祺对年夜饭的描述令人垂涎欲滴:“入冬,腌芥菜。

腌‘辣菜’——小白菜晾去水分,入芥末同腌,过年时开坛,色如淡金,辣味冲鼻,极香美。

自离家乡,我从来没有吃过这幺好吃的咸菜。

”年关至,慎终追远,合家团圆,已是延绵千年的华夏习俗。

只是年味在大都市中越来越稀薄,独有的仪式与讲究反倒成了迷信。

对于老一辈人来说,童年的回忆中还依稀存在着几分兴味;在外拼搏的青年人却发现自己在竞争压力和习俗之间时时动摇,回家过年的信仰已不再那么强烈;对于更小的孩子来说,过年大抵与平日无二,无非吃一顿好的,外加领取一份不菲的压岁钱。

对于那失去了的东西,只能悉悉索索地于既往文字中追寻,要想寻找那纯正的年味,我们还得到作家的笔下去看看。

送灶神在旧时,孩子大概在腊月十九被放假,为了能够与家人在腊月二十三一起过小年。

这小年极类新年的彩排。

按常理,这些日子街上当多了不少买麦芽糖的小贩,传说是用来祭灶王。

老舍在《北京的春节》写得清楚,“这天晚上家家祭灶王,从一擦黑儿鞭炮就响起来,随着炮声把灶王的纸像焚化,美其名叫送灶王上天。

在前几天,街上就有多多少少卖麦芽糖与江米糖的,糖形或为长方块或为大小瓜形。

按旧日的说法:有糖粘住灶王的嘴,他到了天上就不会向玉皇报告家庭中的坏事了。

”显然,祭灶王的经历给孩子们留下了太难忘的经验。

许多作家想起过年,总不忘提上一笔。

只不过,老舍吃出的是北京的年味,而陈忠实找到了陕西的年味,“到腊月二十三晚上,是祭灶神爷的日子,民间传说这天晚上灶神爷要回天上汇报人间温饱,家家都烙制一种五香味的小圆饼子,给灶神爷带上走漫漫的上天之路作干粮,巴结他‘上天言好事,入地降吉祥’。

当晚,第一锅烙出的五香圆饼先献到灶神爷的挂像前,我早已馋得控制不住了,便抓起剩下的圆饼咬起来,整个冬天都吃着包谷面馍,这种纯白面烙的五香圆饼甭提有多香了。

”(《过年:家乡圆梦的炮声》)腊月二十三一过,家家户户就进入了紧张的筹备阶段,年关在迩。

【单元统整教学】部编版六年级下册第一单元统整教学设计单元解读(一)单元主题分析:本单元以“民风民俗”为主题,编排了《北京的春节》《腊八粥》《古诗三首》《藏戏》四篇课文,虽然这些课文体裁和题材不同,但都充满了浓郁的民俗风情,有着深厚的文化内涵,能让学生充分体会民族文化的博大精深,感受中华传统习俗中蕴涵的人情美、文化美,激发学生对祖国传统文化的热爱。

除此之外,本单元还编排了《口语交际:即兴发言》《习作:家乡的风俗》和《语文园地》。

本单元的主题内容在时间上比较应景,春节刚刚结束,学生对春节传统文化有着深刻的印象与有趣的体验,这能让学生在单元学习过程中与生活产生联结,使得文本境遇、生活境遇与文化境遇自然地融为一体,为单元统整教学提供积极的心理境遇。

(二)语文要素分析:本单元的语文要素有两个:第一,分清内容的主次,体会作者是如何详写主要部分的;第二,习作时注意抓住重点,写出特点。

不难看出,本单元阅读的关注点,就是表达的训练点。

这样读写结合的单元,以读促写,读写联动,单元学习目标十分聚焦。

六年级下册是小学与初中的过渡与衔接阶段。

学生对本单元的学习重点有一定基础,比如,在五年级上册第八单元:根据要求梳理信息,把握内容要点;根据表达需要,分段表述,突出重点。

五年级下册第一单元:把一件事的重点部分写具体。

六年级上册第一单元:把重点部分写得详细一些。

六年级上册第七单元:写自己的拿手好戏,把重点部分写具体等。

那么,对于“分清主次,体会详写和抓住重点,写出特点”,学生将在初中阶段得到怎样的提升呢?比如,在七年级,学生还要学习“从标题、详略安排、角度选择等方面把握文章重点”。

(三)对标学习任务群:在了解单元主题与语文要素的基础上,我们可以从课程内容及呈现方式上看看这个单元所属的学习任务群。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》分三个层面设置学习群,依据本单元内容特点及课后习题要求,本单元可以归属于发展型任务群的“文学阅读与创意表达”,本任务群在《义务教育语文课程标准(2022年版)》的教学提示就情境创设、学习方式、学习评价三个方面提出了建议。

过去的年

学习目标

1.把握过去的年的特点,理解其中蕴含的文化内涵。

2.学习本文按照时间顺序记叙一个时段发生的事件与场景的结构方式。

3.学习本文通过细节描写呈现事物特点的方法。

重点难点

1.本文的教学重点是学习文中的细节描写,把握过去的年的特点。

2.本文的教学难点是理解过去的年中蕴含的文化内涵。

教学方式:

教学设想:本文既是文学文本,又是文化文本。

阅读时,可结合文中的今昔对比,把握作者的情感,体会过去的年里所积淀的深厚的文化内涵。

课时安排:2课时

寒假刚过,重返校园,而春节(过年)是假期中的一个重要节日,现在大家过年是怎么过的?(发短信问候、吃年夜饭、放鞭炮、看春晚、走亲戚、逛街……)。

这是现在的过年,现在越来越感到现在的年没有过去的年有味了。

那么我们看看过年的年是怎么过的。

今天我们学习一篇由我国第一位获得诺贝尔文学奖的作家莫言的一篇文章——《过年的年》。

(板书:过去的年莫言)

一、背景介绍

1、作家作品

莫言,原名管谟业,生于山东高密县,中国现代著名作家。

香港公开大学荣誉文学博士,青岛科技大学客座教授。

他自80年代中期以一系列乡土作品崛起,充满着“怀乡”以及“怨乡”的复杂情感,被归类为“寻根文学”作家。

其作品深受魔幻现实主义影响,写的是一出出发生在山东高密东北乡的“传奇”。

莫言在他的小说中构造独特的主观感觉世界,天马行空般的叙述,陌生化的处理,塑造神秘超验的对象世界,带有明显的“先锋”色彩。

2011年8月,莫言创作的长篇小说《蛙》获第八届茅盾文学奖。

代表作有:《透明的红萝卜》《红高粱家族》《檀香刑》《丰乳肥臀》《蛙》《生死疲劳》等。

2012年获得诺贝尔文学奖,成为该项大奖的首位中国籍作家。

获奖的颁奖词是“将魔幻现实主义与民间故事、历史与当代社会融合在一起”。

2012年12月10日,颁奖仪式在瑞典举行,莫言获得800万瑞士克郎(约合114万美元)奖金。

2.文化常识

春节:俗称“年节”,是中华民族最隆重的传统佳节。

自汉武帝太初元年始,以夏年(农历)正月初一为“岁首”(即“年”),年节的日期由此固定下来,延续至今。

年节古称“元旦”。

1911

年辛亥革命以后,开始采用公历(阳历)计年,遂称公历1月1日为“元旦”,称农历正月初一为“春节”。

但在民间,传统意义上的春节是指从腊月初八的腊祭或腊月二十三或二十四的祭灶,一直到正月十五,其中以除夕和正月初一为高潮。

在春节期间,中国的汉族和很多少数民族都要举行各种活动以示庆祝。

这些活动均以祭祀神佛、祭奠祖先、除旧布新、迎禧接福、祈求丰年为主要内容。

(过渡语)《过去的年》是现代作家莫言的一篇回忆性记事散文。

本文记叙了作者童年时过年的场景,重点描写了腊八、辞灶日以及过年的情景,突出了过去的年的特点,表达了作者对过去的年的深深回忆,以及对传统民俗浓浓的怀念之情。

二、文章研读

1、自读课文,大家总结一下“过去的年”怎么个过法?文章是按什么顺序写的?

本文开头先阐述了年与春节的关系以及春节的意义,引出对过去的年的回忆。

接着,按照时间顺序,从“美食的诱惑”“神秘的气氛”“纯洁的童心”三个方面详细描写了“过去的年”,表现了过去的年的深厚年味。

最后,作者在今昔对比的情境下对回忆的内容发出感慨,表达了对过去的年的怀念之情。

腊八—辞灶日——除夕

2、读完全文,大家看作者是喜欢“过去的年”还是“现在的年”?为什么?

作者喜欢“过去的年”。

过去的年有“美食的诱惑”、“神秘的气氛”、“纯洁的童心”。

作者就是从这三个方面描写了的过去的年。

3、内容归纳,举例说一说文章是如何从以上三个方面描写过去的年的。

“美食的诱惑”:过小年吃饺子,“为了等待这顿饺子,我早饭和午饭吃得很少。

那时候我的饭量大得实在是惊人,能吃多少饺子就不说出来吓人了。

”做年夜饭,写下饺子的场景。

“神秘的气氛”:辞灶仪式、除夕祭祖、做年夜饭

“纯洁的童心”:施粥场面、吃带钱的饺子、装财神和接财神

4、现在的年和过去的年有哪些不同?

5、文章通过描写过去的年,表达了那些感情?

怀念

6、写作方法——举例说明分析过去的年的细节描写

本文运用细致入微的细节描写,向读者真切地呈现了过去的年是什么样子。

庙里施粥的场景,祭灶的过程,灶神、纸马,都写得非常的逼真。

还有包饺子、煮饺子、吃饺子的过程,不仅是对饺子的描写,还有那种氛围、民俗,都写得细致入微,把人们带回到当年的生活之中。

在这些叙述和描写中,对美食的期待,对宗教与未知世界的好奇,伴随着纯洁的童心,一一呈现在了读者眼前,使人深刻地体会到“过去的年”的深厚的年味。

三、问题探究1.作者回忆腊八施粥的场景时,说施粥是一场盛典,并幻想自己也在等待施粥的队伍里,“虽然饥饿,虽然寒冷,但心中充满了欢乐”,这是为什么?

分析:幼年时的作者,还体会不到生活的艰辛,没有意识到解放前庙里或慈善大户的施粥行为是为了解决穷人们的温饱问题,只想到用巨大无比的锅去熬腊八粥,众人饿着肚子,冒着寒风,排队焦急等待是一个盛况,所以幻想自己也能加入盛典中,可以暂时忘却饥饿和寒冷,但内心却是欢乐的,这也表现了作者纯洁的童心。

2.作者在文中将过去的年和现在的年进行了对比,说“我们所怀念的那种过年,现在的孩子不感兴趣”,那为什么作者在文中没有具体描述现在过年时孩子的心情?

分析:因为文章主要是写过去的年,同时,作者可以回忆起自己的童年,但现在作者已经是成人了,就像过去自己与成人对年有不同的态度一样,连自己也未见得知道现在的孩子们过年时的心情,所以作者在文章最后说“他们自有他们的欢乐的年”。

四、写作特色归纳

1、写作顺序——时间

“年”是一个时间概念,过去的年是什么样子,有哪些程序,时间是一个非常重要的因素。

本文基本按照时间的顺序,从腊八、辞灶日、除夕一直写到春节,真实地再现了每个时间段里人们的行动,呈现了节日的风俗、习惯,表现了过去的年的特点。

这种按照时间顺序记叙一个时段发生的事件与场景的结构方式,不仅简单朴素,还很好地表达了应该表达的内容,有利于读者按节日的客观进程了解作者笔下的过去的年。

2、细节描写——细致入微

五、文化探访

内容:以“家乡的年”为题,对自己家乡过年的习俗进行整理,包括自己过年的感受,写作一篇800字左右的记叙类文章。

要求:内容真实,符合当地的实际情况。

必要时可查阅有关资料。

上交时间:下次课前。

成果展示:下次课找部分同学进行交流。