悲剧的诞生_以矶崎新为例解读日本第二代建筑师的城市乌托邦思想

- 格式:pdf

- 大小:431.64 KB

- 文档页数:3

Arata lsozaki矶崎新Arata lsozaki was born in big cent City, Japan in 1931, graduating from the University of Tokyo in 1954, getting the University of Tokyo the Master in 1961, establishing in 1963 New utility room in Arata lsozaki, now University of Tokyo, Harvard, the Columbia University term teaches.迪斯尼集团办公楼柏林IBA 社会住宅筑波中心建筑师简介: 矶崎新1931年7月23日出生于日本九州的大分县大分市,其深具九州人豪爽、纯朴的特点。

他1954年毕业于东京大学建筑系,1959年在丹下健处获得建筑学博士学位, 1963年设立矶崎新工作室,现在东京大学、哈佛大学、哥伦比亚大学任教。

曾作为丹下研究室主要设计人之一的矶崎,在丹下50年代的一系列厅舍建筑、巨型结构构想、东京规划1960和山梨县文化会馆等规划设计中发挥了重要的作用。

1966年矶崎以获日本建筑学会奖的初期作品大分县立图书馆宣告登场。

矶崎新在日本现代主义之父的丹下健三设计事务所工作了9年,受到丹下很大的影响。

他通过丹下的设计,逐步了解到国际主义风格和现代建筑的内涵,也开始逐步对于国际主义风格的刻板面貌产生不满情绪,从而开始探索自己的建筑设计道路。

这位在日本建筑界特异的反日本传统的人物,可以说是日本战后后现代主义设计的最重要代表。

原广司在矶崎新论这样写道:“矶崎在研究哲学。

……他是造成从来的建筑师概念崩溃的建筑师,对他来说,重要的是思想,它也正是从思想出发的……”。

他能够在现代主义与古典主义之间寻找到一种非常微妙的关系,达到既有现代主义的理性特点,又有古典主义的装饰色彩和庄严特征,在亚洲的建筑设计家中非常突出。

1.矶崎新的发展历程1.1丹下健三的影响矶崎新就读于东京大学,每个学生在写毕业论文时必须找一位教授指导,于是他去了丹下工作室。

那时,他兴致勃勃地研究19世纪末芝加哥学派,因为他认为,从某种角度看,芝加哥学派是现代建筑的开端:在欧洲,现代建筑运动更像是一场意识形态的宣言,但在芝加哥,完全没有宣言,办公建筑类型随着框架结构和纯技术的发展而得以发展。

同时,他们致力于直接的实用观念。

因此,他特别专注于研究那个时期的办公建筑类型。

但是,他没能把这个课题研究范围发展到当时所在的时期,即20世纪50年代,他的研究范围限于1929年的“大衰退”前,以及那段时期办公建筑类型的有趣变化。

这些就是他随丹下所做的研究课题。

当时丹下请他加入他的研究室。

但那时,矶崎新尚未确定他是否会成为一名建筑师。

对于建筑设计,他知之甚少,只不过由于两个兴趣,其一是对所谓艺术本身,即现代艺术的兴趣,其二是对纯粹技术的兴趣,但他并不知道如何将二者统一起来。

也就是说,在进入丹下事务所时,正处于他的学生阶段。

他加入时,东京市政厅正在建设中,而广岛和平纪念会馆也即将竣工。

他参与的第一组项目是香川县政厅,以及后来的今治市政厅。

在那之后,他参加了1960年的东京湾规划项目组。

那时的东京湾规划出人意料,日本的年轻一代开始提出“未来都市规划”的设想。

菊竹清竹提出了“海上都市”设想,黑川纪章提出了“组群造型”方案。

在他加入后,他个人也尝试了几个方案,如“空中都市”或者称为“空中居住”。

在那以后,他仍然在丹下事务所研究东京湾规划,同时也做他自己的项目。

丹下说:“我和矶崎不是师生关系,我们同是设计组的成员,有时他受到我很大的影响,而我也经常从矶崎那儿获得好的主意。

”当时,丹下主要关心的是“统合”理论。

这是丹下一贯的主题思想,就是将现代建筑与日本传统建筑融合起来。

事实上,通过广岛的作品他尝试实现了“统合”理论,他获得了成功。

而且,大概是从广岛开始,到东京代代木国立室内综合竞技场,丹下主要尝试东西方文化的融合,同时,包括当代与传统的融合,那是现代日本建筑的全盛时期。

走近矶崎新内容摘要本文主要对矶崎新的生平经历和设计风格进行了介绍,然后选取他建筑设计上对自身影响比较大的建筑——群马县立美术馆来进行详细分析,最后表达了个人的通过此次对矶崎新的了解得到的收获。

关键词:介绍设计思想作品分析思考日本后现代主义建筑设计师。

设计过一系列的大型建筑物,如筑波市政中心、日本兵库西胁市的图形设计博物馆、纽约布鲁克林博物馆的扩建部分和洛杉矶当代艺术博物馆等,大都融合理性的现代主义结构、典雅的古典主义布局和装饰、又兼有东方的细腻构件和装饰特色,被认为是亚洲建筑设计师的重要代表。

一、设计师介绍矶崎新,日本后现代主义建筑设计师。

1931年7月17日出生于日本大分市, 1954 年毕业于东京大学工学部建筑系。

在丹下健三的带领下继续学习和工作, 1961年完成东京大学建筑学博士课程,直到1963年创立了属于自己的矶崎新设计室,在与丹下健三的10年合作中,包括了他的创造性阶段,矶崎新积极参与了高松的香川县厅舍的设计工作、在今冶的议会楼的设计,并参与了东京的规划。

在此以后,矶崎新继续受聘于丹下健三,例如参与南斯拉夫斯科普里的重建规划和日本1970年大阪世界博览会中心广场的会演建筑等设计工程。

在1960年代,尽管矶崎新拒绝承认与新陈代谢派的原则有任何直接的关系,他还是被认为与新陈代谢运动是一致的。

面对现代派的困境,他走的是一条折衷的路,也就是把西方和日本的建筑元素拿来做综合。

矶崎新在1970年代越来越转向历史主义,这就导致他接受来自朱里奥·罗马诺、安德烈亚·帕拉第奥、艾蒂安 - 路易·布勒、克劳德·尼古拉·勒杜和卡尔·弗里德里希·申克尔等人的建筑艺术的主要思想。

也有人因此评价他是个“手法主义”者。

他心中始终对日本神话中的“天柱”情有独钟,他的很多设计中都有它的形象。

矶崎新创作生涯的几个转折点:第一个关键点是以大分县立图书馆为代表的几个作品,该图书馆是他当时所接受的最大的项目,所以表现为探索新方法、综合所学和反叛精神。

1968年在矶崎新看来,是他的事业转折期。

由于对权威的、正统的建筑思想体系产生了疑问,矶崎新把自己当前的创作理念也进行了调整,开始了一条全新独特的创作道路。

当时日本社会普遍崇尚西方现代主义例如欧美摩天大楼似的方正建筑结构,对此,矶崎新持开放态度也一度狂热钻研过,但1968年开始他更多的偏向日本古代原始建筑模式。

以多变的形式——形象的夸张、变形;材质的混杂表现自己,表现个人,可以说矶崎新是在建筑史上高度个人化的代表之一。

自1960-1990年以来,矶崎新完成了的作品有30多个,例如:美国福罗里达州的迪斯尼总部大楼,日本京都音乐厅,德国慕尼黑近代美术馆,日本奈良百年纪念馆等等,有关他创作手法的评论则是有褒有贬。

例如:有人认为“他的作品充斥了局部和整体、未完成和完成的对立,他选择了一条冒险家的艺术家道路”,而另一部分人则觉得“矶崎新的创作理念已跨出建筑家的圈子,进入了卓越的造型家和思想家的范畴”。

但是矶崎新赋予作品的超前意识和内敛含蓄的东方精神,是不可否认的。

还是用芦原义信的手法拼贴出了已化为废墟的未来城市,背景则是广岛烧焦的形象。

作品反映出建筑、艺术品等在人类疯狂的欲望控制下,根本就不值得一提,通通让战争破坏的面目全非。

而昔日充满活力的城市如今只剩下死难者的残骸和建筑的瓦砾。

通过《电气迷宫》,矶崎新想传达给我们的是人类发展过程中,建筑与破坏循环往复。

在现实生活中,我们拆掉一个建筑去建造一个新建筑,这样的行为在矶崎新看来,是一种双重“破坏”:既是对过去的东西的否定、破坏;也是对现在环境的破坏。

从不断的拆毁和新建中,人类社会由此构成——起点是建设,终点则是破坏。

2.2“废墟”理论具体内容“废墟是死的建筑,他们的整体印象已不复存在,如果要使废墟恢复生机,余留下的残缺部分则需要运用想象加以整合。

当建筑一旦成为废墟之后,任何加诸于他们的事物只能有限的取代失去的部分。

当他获得完美滋润(完全的恢复)之后,又会面临另一次空虚,并重归废墟状态了。

致敬大师矶崎新持续变化的设计观致敬大师—矶崎新当我将变化当成一种常态持续的变化成为了我的风格思维的脚步从未停止矶崎新的每一个新的建筑都能有着新的视角1931年矶崎新出生在日本九州岛的大分市,14岁时,他的家乡广岛和长崎在第二次世界大战中被摧毁。

在一切归零的废墟上长大,导致矶崎新的生活中建筑一直是缺席的,于是他开始思考人们如何重建他们的家园和城市。

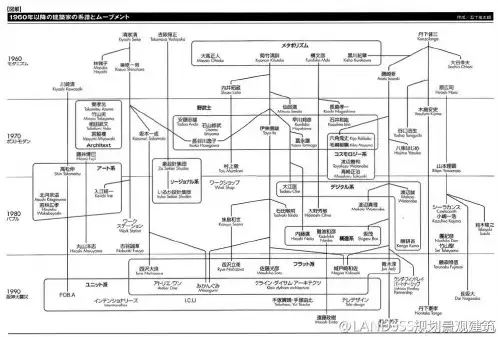

日本知名建筑师关系图带着少年时期的建筑观,矶崎新走进了东京大学。

1954年,他从东京大学数物系建筑学毕业,并取得博士学位。

随后,他在丹下健三(1987年普利兹克奖得主)建筑事务所开始了他的建筑职业生涯,很快就成为丹下的得力助手。

1963年,他建立了自己的工作室——矶崎新设计室。

01大分县立图书馆设计:矶崎新时间:1962-1966项目地点:日本大分县矶崎新的早期职业生涯开始于日本的战后重建工作,他的早期作品也都是位于他的家乡九州岛,大分县图书馆便是这位大师初出茅庐的成长作之一。

建筑物组织形式的灵感来自与人体的类比,外表裸露混凝土,并通过天窗和窗户,让自然界的光明和黑暗直接进入其中。

02洛杉矶现代艺术博物馆设计:矶崎新时间:1981-1986项目地点:美国加利福尼亚洛杉矶洛杉矶当代艺术博物馆(MOCA),1986年12月开幕。

这是日本建筑师矶崎新为美国所作的一个引人瞩目的完整设计,也是他的第一个海外建筑。

下沉式红色砂岩的外表,特意与周边地区的高层建筑形成鲜明对比。

有着桶形拱顶的图书馆和镀铜的金字塔位于地面以上三层,但参观者则必须拾阶而下,造访由四个地下楼层构成的画廊。

03群马县立近代美术馆设计:矶崎新时间:1971-1974项目地点:日本群马县群马县立近代美术馆是矶崎新所接受的第一个博物馆项目委托。

以这位建筑师的“虚空艺术画廊”概念为基础。

它由一系列立方体组成,包括一个矩形的主干和突出的两翼。

“立方体”概念延伸到大厅和画廊等室内空间,以及包括倒影池在内的外部区域。

——矶崎新0 12345矶崎新 生平简介• 矶崎新,日本建筑大师。

• 1931年,矶崎新出生在日本大分市,是世界上著名的日本建筑师。

• 1954年毕业于东京大学工学部建筑系。

在丹下健三的带领下继续学习和工作,1961年完成东京大学建筑学博士课程。

• 直到1963年创立了属于自己的矶崎新设计室,在与丹下健三的10年合作中,包括了他的创造性阶段,矶崎新积极参与了高松的香川县厅舍的设计工作、在今冶的议会楼的设计,并参与了东京的规划。

在此以后,矶崎新继续受聘于丹下健三,例如参与南斯拉夫斯科普里的重建规划和日本1970年大阪世界博览会中心广场的会演建筑等设计工程。

• 在1960年代,尽管矶崎新拒绝承认与新陈代谢派的原则有任何直接的关系,他还是被认为与新陈代谢运动是一致的。

• 矶崎新和黑川纪章、安藤忠雄并称为日本建筑界三杰,在国际上被认为是影响世界建筑历史及现实的大师。

1•矶崎新的反建筑/未建成建筑:•矶崎新坦言.他曾经对建筑有一种恐慌的心理。

这种恐慌来自于二战中的原子弹爆炸.以及战后日本的残败景象。

这种生活经历也让矶崎新对建筑有了一种特殊的感觉:看似钢筋铁骨的建筑其实非常弱.当战争来临时,无论多么现代化的城市也会在一瞬间沦为废墟。

•矶崎新环游世界时,乘坐飞机对城市进行航拍。

在翻看拍摄的城市照片时.他惊奇地发现,美国纽约模糊而庞大的俯瞰图竟然与希腊雅典卫城遗址和广岛原子弹爆炸后的废墟惊人地相似。

这一发现唤起了矶崎新少年时代的恐怖记忆,他对建筑有了更深层次的理解。

•矶崎新认为建筑从建成那一天起就在不断地新陈代谢,直到最终消亡。

建成的建筑作为一种与自然不协调的人造物,终将有毁灭的一天。

干年以前的建筑和被战争毁坏的城市早已成为了废墟,而现有的建筑和未来出现的建筑也终将化为废墟。

“未来的城市即是废墟”。

•因此,真正意义上的建筑其实只存在于观念中,存在于建筑师的设计方案中。

只要设计方案没有建成,它就不会遭到破坏而永存于建筑史中。

矶崎新:我曾对建筑有一种恐慌感第一财经日报战争是一件残酷的事,城市在一瞬间破灭,即使是建筑、混凝土———诸如此类坚硬的材质,也会在刹那间被摧毁。

城市如此脆弱,无论如何先进的建筑形态,最终也会被彻底摧毁。

这些景象给了我很深的触动,让我在很长时间以内,对建设、建筑怀有一种莫名的恐慌心理,没有经历过战争的人是不会有这种体验的近日,矶崎新先生作为“南京国际建筑艺术实践展”的主要策展人和参展建筑师之一应邀来到中国,出席在南京举行的“南京国际建筑艺术实践展”的动工典礼。

同日,“国际建筑大师矶崎新作品展”也在南京市规划展览馆拉开帷幕。

矶崎新在南京的行程结束之后,他来到上海,接受了《第一财经日报》记者的采访。

中国的建筑安全指数非常高《第一财经日报》:去年年底您在中国创立了第一个个人工作室,您为什么选择在这个时候进入中国,并选择上海?矶崎新:以前我会在每个工地上建立一个小办公室,用以监督项目进程和解决现场发生的各种问题。

但是,现在我们发现这种做法已经难以满足形势的需要了。

近年来中国的建筑开发势头很猛,去年我也在中国承接了不少建筑项目,所以终于决定在中国开一个个人工作室。

选择上海,是因为这两年所承接的许多大型工程项目地点都在上海。

越来越多的国际建筑师开始在中国建立事务所,大家的眼睛都瞄准了这块“大蛋糕”。

我现在也不能评定这种现象对中国的建筑发展是好还是坏,但是至少国外竞争力量的进入对中国本土的建筑师有一种无形的推动。

在上海设立个人工作室,可以让我更加有效地了解矶崎新事务所在中国承接的各个项目的进度,同时也有利于我在中国争取更多的机会。

《第一财经日报》:与在日本或者其他国家做建筑的经历相比,您在中国做建筑有哪些不同的经历?矶崎新:在中国遇到的许多事情都是我以前从未遇到过的。

例如在日本或者大多数西方国家,我们会先做建筑设计,然后结构工程师会根据我们的设计做结构分析。

但是在中国,结构工程师或者负责结构工程的机构都是由政府指定的,我们必须遵照结构工程师们的意见对建筑设计进行修改,这就极大地限制了建筑设计师的自由。

建筑大师矶崎新设计思想的浅析贾松林(沈阳铝镁设计研究院有限公司,辽宁沈阳110000)[摘要]建筑大师矶崎新是一位建筑精神的探险者和思想者,也是极有艺术天赋的艺术家。

通过对其 作品的深入解读,对我们当代的建筑师在实际的工程实践中具有深刻的意义Q[关键词]创造力;观念;整体与片断 文章编号:2095 -4085 (2018)05 -0030 -02建筑师矶崎新1931年出生在日本的大分县,1950年就学日本东京大学,1954年毕业。

1963年 创立了自己的工作室,一直活跃于国际建筑界,曾多 次获得日本建筑学会大奖、英国皇家建筑师奖、威尼 斯双年奖金狮奖等,更有国内外许多重要的奖项,是 曰本著名的建筑大师。

他是一位建筑精神的探险者 和思想者,也是极有艺术天赋的艺术家。

1矶崎新学术生涯的三个阶段1.1第一个阶段20世纪60年代,这是探索现代主义建筑的一 个阶段。

矶崎新毕业以后。

在丹下身边工作了十 年,也是丹下学术生涯最有创造力的阶段。

矶崎新 从丹下身上学到很多有关日本现代建筑的设计技 巧,我们从他的作品之中,可以看出他受丹下的影 响,也就是用夸张的梁柱构架形势表现日本的美学 特色。

他60年代早期的建筑形势,都是梁架式巨型 骨架为特征,这种特征是以矶崎新惯于建筑的系统 性关系为基础。

1.2第二个阶段20世纪70年代,是矶崎新的手法主义建筑倾 向阶段。

70年代初摆在矶崎新面前有两条路可以 选择,一条是文脉主义,第二个是激进主义。

矶崎新 力图从传统的现代建筑摆脱出来,他所采用的方式 是引用许多建筑的设计和元素,象编小说一样把他 们编一起。

80年代的设计风格和70年代相比,他 的设计手法发生了一些变化。

开始在基本的几何图 案上面添加一些西方古典主义的要素,建筑形势充 满了叙述性的预示。

1.3第三阶段20世纪90年代中期,是矶崎新的表现主义建 筑倾向阶段。

矶崎新一方面重新解读自己的作品,另一方面更关注形势,特别追求有形势赋予建筑的 一种力量。

矶崎新“城市的未来即废墟”理念探析作者:汪盈来源:《美与时代·城市版》2019年第09期摘要:矶崎新是后现代主义的代表人物,作为日本后现代主义建筑设计师,他主张彻底废除一些与现代主义有关的资本主义教条,将建筑从现代主义教条的束缚中释放出来。

关键词:矶崎新;废墟;建设一、背景后现代主义这一理论是建立在与现代主义相对的前提之下的。

现代主义作为资产阶级的主流意识形态,起源于当时资本主义的产生,它与资产阶级在各大领域的变革是相适应的,它通过当时的启蒙运动、宗教改革、文艺复兴等形成了当时的现代主义,并成为了资本主义最基本的价值观的呈现容器。

当资本主义开始从自由竞争发展到垄断阶段时,本身存在的矛盾开始日益尖锐,最终酿成了残酷的第二次世界大战。

就是在这种残酷的背景之下,后现代主义开始慢慢形成。

从某种程度上讲,后现代主义的产生正是对残忍的世界大战的反思结果。

即使矶崎新(图1)一直以来都否认自己是后现代主义者,但他的后现代主义立场以及有着明显偏向的后现代主义历史观,都与后现代主义有着很大程度的类似。

特别是他提出的“城市即废墟”的理念,直接涉及到后现代主义的根基和后现代主义建筑的相关内容,体现了将外在主题转变为建筑语言的具体尝试,这种建筑中的非建筑手法形成了矶崎新独有的艺术表现。

矶崎新曾在采访中说道:“实际上,我对设计带给人们舒适的生活环境的建筑空间已经绝望,对说城市坏话、讨厌城市、对城市进行破坏性的行为的人和自然法则抱有同情。

”从矶崎新对城市的看法中不难看出,他认为几千年前的废墟,跟现在现代化并且富丽堂皇的城市相比,这两者几十年后都必将成为废墟的建筑,价值是相同的,并不存在实际意义上的建筑设计的区别。

但是,他还是希望会有不同的状况出现,那就是一座城市要有真正地为文化、为社会、为艺术考虑的建筑师,需要有革命精神的建筑师的引导,要有他们发挥余地的地方。

[1]二、矶崎新简介矶崎新1931年7月17日出生于日本大分市矶崎,是第二次世界大战后日本设计界的传奇人物,1954年毕业于东京大学工学部建筑系,毕业后在老师丹下健三的带领下继续学习,并完成了东京大学建筑学博士课程,1963年建立了矶崎新设计室,自此成为当代活跃在国际建筑界的设计大师。

悲剧的诞生——以矶崎新为例解读日本第二代建筑师的城市

乌托邦思想

丁甲宇;齐奕

【期刊名称】《华中建筑》

【年(卷),期】2010(028)002

【摘要】该文以<悲剧的诞生>一书的哲学逻辑为线索,从酒神冲动和日神冲动两个方面对矶崎新的城市鸟托邦思想进行了哲学解读,指出他在酒神冲动的状态中意识到城市的悲剧性命运的同时,又在日神冲动的状态中努力寻找着一种解救的方式,进而分析了这种悲剧城市观形成的原因及对中国建筑的启示意义.

【总页数】3页(P18-20)

【作者】丁甲宇;齐奕

【作者单位】哈尔滨工业大学深圳研究院城市与观设计研空中心;深圳市蕾奥规划设计咨询公司,518055

【正文语种】中文

【中图分类】TU-021

【相关文献】

1.日本著名建筑师矶崎新 [J], 柳成荫

2.矶崎新日本建筑师中的切·格瓦拉 [J], 三斗米;

3.回归时空未分化之间——矶崎新“间”理论解读 [J], 徐紫仪;许懋彦

4.矶崎新:前卫思潮烟消云散潘石屹:建筑师没有实际影响力 [J],

5.传统与反传统——建筑大师矶崎新与湖南建筑师生座谈 [J], 许昊皓;黄子云;肖赫因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。