解表类中成药分类及应用

- 格式:doc

- 大小:87.00 KB

- 文档页数:13

第一部分解表类中成药分类及药理作用研究进展何为解表剂?解表剂的分类解表剂的药理作用一、何为解表剂?解表剂(即指解表类中成药)是以麻黄、桂枝、荆芥、防风、桑叶、菊花、柴胡、薄荷、豆豉等解表药为主组成,具有发汗、解肌、透疹等作用,用以治疗表证的中成药。

属于“八法”中“汗法”的范畴。

临床辨证要点:恶寒发热、舌苔薄白或黄、脉浮等。

临床可用于治疗普通感冒、流行性感冒、上呼吸道感染、扁桃体炎、咽炎等见上述症状者。

二、解表剂的分类辛温解表类辛凉解表类解表胜湿类祛暑解表类解表消食类扶正解表类表里双解类辛温解表辛温解表类成药具有发散风寒的作用,适用于外感风寒表证,症见恶寒发热,头身疼痛,苔白脉浮紧等。

代表成药:风寒感冒颗粒、感冒清热颗粒、桂枝汤冲剂(合剂)、正柴胡饮颗粒、荆防颗粒等。

辛凉解表辛凉解表类成药具有疏散风热的作用。

适用于外感风热或温病初起之证,症见发热头痛,微恶风寒,有汗或汗出不畅,口渴咽痛,咳嗽,苔白微黄,脉浮数等。

代表成药:风热感冒颗粒、桑菊感冒片、银翘解毒丸、双黄连口服液、感冒退热口服液、羚翘解毒片等。

解表胜湿解表胜湿类中成药具有解表除湿的作用,用于外感风寒/风热挟湿证,症见恶寒发热,头痛身楚,胸脘满闷,恶心呕吐,腹痛,腹泻,舌苔白厚或腻,脉濡滑或濡缓等/发热头痛,咽痛,肢体痛,鼻塞,胃纳减退,舌尖红,苔薄或腻,脉浮数等。

代表成药:九味羌活丸、柴连口服液祛暑解表祛暑解表类中成药具有祛除暑热或暑湿,解除表证的作用,主要用于外感暑热/暑湿所致感冒。

代表成药:藿香正气水(颗粒、片、合剂、口服液、滴丸、胶囊、软胶囊)、暑湿感冒颗粒、暑热感冒颗粒等。

解表消食解表消食类中成药具有解表祛邪,消食导滞的作用,适用于小儿外感,脾胃不健,乳食停滞之证。

代表成药:小儿至宝锭扶正解表扶正解表类成药具有解表兼以扶正的作用,适用于体质素虚又感外邪而致的表证。

此时既要解表,又虑正虚,所以常用补益或助阳药与解表药配合组成方剂,使表证得解。

解表类中成药处方药

防风通圣丸

[主要成分]甘草、生石膏、黄芩、桔梗、防风、川芎、当归、白芍、大黄、薄荷、麻黄、连翘、芒硝、荆芥穗、白术、栀子、滑石。

[功能]解表通里,清热解毒。

[主治]外寒内热,表里俱实,恶寒壮热,头痛咽干,小便短赤,大便秘结,瘰疬初起,风疹湿疹。

[用法用量]口服。

一次6克,一日2次。

[注意事项]孕妇慎用。

小柴胡片

[主要成分]柴胡、黄芩、党参、制半夏、甘草、生姜、大枣。

[功能]和解清热,疏肝和胃。

[主治]

①发热性疾病。

②肝脏疾病:病毒性肝炎、乙型肝炎、酒精性慢性肝炎、抑制肝硬化向肝癌发展。

③胃溃疡、十二指肠溃疡、慢性浅表性胃炎、慢性萎缩性胃炎。

④类风湿性关节炎,并抑制固醇类激素副作用。

[用法用量]口服。

一次4~6片,一日3次。

[注意事项]

①泻下满痛,不渴而饮水呕吐者,不适合用本品。

②欲吐,腹中痛,微溏者,不适合用本品。

③忌食生冷辛辣刺激食物。

辛芩颗粒

[主要成分]细辛、黄芩、荆芥、防风、白芷、苍耳子、黄芪、白术、桂枝、石菖蒲。

[功能]益气固表,祛风通窍。

[主治]过敏性鼻炎、鼻窒等症。

[用法用量]开水冲服。

一次1袋,一日3次。

20日为1个疗程。

鼻渊舒口服液

[主要成分]辛夷、苍耳子、黄芩、白芷、柴胡等。

[功能]疏风清热,祛湿通窍。

[主治]鼻窦炎、鼻炎属肺经风热及胆腑郁热证者。

[用法用量]口服。

一次10ml,一日2~3次,7天为1个疗程。

解表中成药(一)辛温解表1.【药名】表虚感冒颗粒【处方】桂枝、白芍、生姜、大枣、葛根、苦杏仁。

【功能主治】散风解肌,和营退热。

用于感冒病外感风寒表虚证,症见发热恶风,有汗,头痛项强,咳嗽痰白,鼻鸣干呕,苔薄白,脉缓。

【用法用量】口服。

成人一次1~2袋,一日3次,小儿酌减,开水冲服。

【使用禁忌】服药期间,饮食宜清淡,忌生冷、厚味。

服药后,多饮白开水(或喝热稀粥、稀米汤亦可),覆被取微汗,不可大发汗,以防重复感受风寒。

2.【药名】调胃消滞丸【处方】厚朴(姜汁制)、羌活、广东神曲、枳壳、香附(四制)、半夏(制)、防风、前胡、川芎(酒蒸)、白芷、薄荷、砂仁、草果、木香、豆蔻、茯苓、苍术(泡)、广藿香、乌药(醋制)、甘草、紫苏叶、陈皮(蒸)。

【功能主治】健胃消食,解表化湿。

用于感冒风寒之发热头痛、肢体酸困、头晕胀痛、咳嗽痰黏、鼻流清涕、消化不良、腹痛泄泻。

【用法用量】口服。

每次1瓶(袋),每日2次。

【使用禁忌】服药期间,勿食生冷油腻之物。

风热感冒者不适用。

3.【药名】风寒感冒颗粒【处方】麻黄、葛根、紫苏叶、防风、桂枝、白芷、陈皮、苦杏仁、桔梗、甘草、干姜。

【功能主治】解表发汗,疏风散寒。

用于风寒感冒之发热、头痛、恶寒、无汗、咳嗽、鼻塞、流清涕。

【用法用量】口服,每次1袋,每日3次。

7岁以上儿童服成人1/2量,3~7岁服成人1/3量。

【使用禁忌】①表虚自汗、阴虚盗汗及虚喘者均当禁用;②服药期间,当避风寒,多饮白开水;③含麻黄碱,运动员禁用。

4.【药名】伤风停胶囊【处方】麻黄、荆芥、白芷、苍术(炒)、陈皮、甘草。

【功能主治】发散风寒。

用于外感风寒,恶寒发热,头痛,鼻塞,鼻流清涕,肢体酸重,喉痒咳嗽,咳嗽痰清稀,舌质淡红,苔薄白,脉浮紧;及上呼吸道感染,感冒鼻炎等见上述症候者。

【用法用量】口服。

一次3粒,一日3次。

【使用禁忌】表虚自汗、阴虚盗汗及虚喘者慎用。

风热外感禁用。

含麻黄碱,运动员禁用。

5.【药名】九味羌活丸、九味羌活颗粒【处方】羌活、防风、苍术、细辛、川芎、白芷、黄芩、地黄、甘草。

中成药分类及应用中成药是指根据一定的处方,将中药原材料加工制成的,方便患者直接服用的现成药物。

以下是对中成药的分类及其应用的简要介绍:一、分类1.根据治法分类:中成药可以分为辛温解表、辛凉解表、清热解毒、泻火通便、清暑解表、温里散寒、回阳救逆、开窍醒神、平肝熄风、固涩止遗、理气和中、消导化积、补益、安神、行气活血、止血、祛痰、止咳平喘、祛风湿、治风温等类。

2.根据给药途径分类:·经口给药剂型:有蜜丸、水丸、水蜜丸、糊丸、蜡丸、片剂、颗粒剂、胶囊剂、口服液、糖浆剂、合剂、煎膏剂、酒剂、酊剂、流浸膏剂、茶剂、露剂、冲剂、滴丸等。

·经皮肤给药剂型:有软膏剂、硬膏剂、膜剂、锭剂、栓剂、糊剂、巴布剂、气雾剂、喷雾剂、粉剂等。

·经注射给药剂型:有注射剂、输液剂等。

·经粘膜给药剂型:有滴鼻剂、滴耳剂、洗眼剂、舌下片、含片、牙膏、牙粉、牙散、吹药、吸入剂等。

二、应用中成药的应用广泛,涵盖了内科、外科、妇科、儿科、皮肤科等多个领域。

常见的中成药如板蓝根颗粒、感冒清热颗粒等,具有清热解毒、疏风散寒等功效,常用于治疗感冒、咳嗽等症状。

此外,还有针对高血压、糖尿病、冠心病等慢性疾病的中成药,如六味地黄丸、消渴丸等。

在使用中成药时,需要注意以下几点:1.遵循医嘱:在使用中成药前,最好咨询医生或药师的建议,确保药物适合自己的症状。

2.仔细阅读说明书:了解药物的主要成分、适应症、用法用量、不良反应等信息,确保正确使用。

3.注意药物相互作用:中成药与其他药物可能存在相互作用,因此在使用时应避免与其他药物同时使用,除非得到医生的指导。

4.关注不良反应:在使用过程中,如出现不适或疑似过敏反应,应立即停药并就医。

总之,中成药作为传统医学的重要组成部分,具有独特的疗效和广泛的应用价值。

在使用时,应遵循医嘱、仔细阅读说明书并关注不良反应,以确保药物的安全有效。

中成药分类大全中成药分类大全一、解表中成药小青龙颗粒:用于风寒感冒,主治外寒里饮证,止咳平喘,亦可治疗过敏性鼻炎九味羌活丸:用于风寒感冒,兼清里热感冒清热颗粒:用于风寒感冒午时茶颗粒:用于风寒感冒,内伤食积证败毒散:用于风寒感冒通宣理肺丸:用于风寒感冒,宣肺止咳参苏丸:用于老年或病后、产后气虚而感受风寒者银翘解毒片:用于风热感冒,辛凉解表,清热解毒双黄连颗粒:用于风热感冒,疏风解表,清热解毒小儿感冒颗粒:用于小儿风热感冒,疏风解表,清热解毒柴胡口服液:用于外感发热保济丸:用于胃肠型感冒,症见腹痛腹泻、恶心呕吐等藿香正气水:用于胃肠型感冒,症见腹痛腹泻、恶心呕吐等二、清热中成药牛黄解毒片:用于火热内盛,症见咽喉、牙龈肿痛,口舌生疮,目赤肿痛银黄口服液:用于上呼吸道感染、急性扁桃体炎、咽炎板蓝根颗粒:用于热毒壅盛所致的扁桃体炎、腮腺炎等抗病毒口服液:用于病毒性上呼吸道感染(病毒性感冒)感冒退热颗粒:用于上呼吸道感染、急性扁桃体炎、咽喉炎三黄片:用于三焦热盛,泻火通便,症见口舌生疮、心烦口渴、尿赤便秘黄连上清丸:用于上焦风热,症见头晕脑胀、牙龈肿痛、口舌生疮、小便黄赤等牛黄上清丸:用于上焦火热所致的头痛眩晕、目赤耳鸣、咽喉肿痛等紫雪:用于热病,止痉开窍,症见高热烦躁、谵语、惊风抽搐、斑疹吐衄片仔癀:凉血化瘀,消肿止痛,用于热毒血瘀所致急、慢性病毒性肝炎,痈疽疔疮,跌打损伤及各种炎症龙胆泻肝丸:①用于肝胆实火上炎证,症见头痛、胁痛、口苦、耳聋、舌红苔黄②用于肝经湿热下注证:症见阴肿、阴痒、筋萎、小便淋漓或妇女带下黄臭等左金丸:用于肝火犯胃、脘胁疼痛、口苦嘈杂、呕吐酸水、不喜热饮二妙丸:用于湿热下注之足膝红肿热痛、下肢丹毒、白带、阴囊湿痒六神丸:用于烂喉丹痧、咽喉肿痛、喉风喉痈、单双乳蛾、小儿热疖、痈疡疔疮、乳痈发背、无名肿毒西瓜霜咽喉含片:防治咽喉肿痛、声音嘶哑、急慢性咽喉炎、急性扁桃体炎、口腔溃疡、口腔炎、牙龈肿痛等清热消炎宁胶囊:主治热毒证,消炎止痛,舒筋活络十滴水:主治中暑证六合定中丸:主治夏伤暑湿、宿食停滞证,症见恶寒头痛、胸闷恶心、吐泻腹痛六一散:主治暑湿证,症见暑热身倦、口渴泄泻、小便黄少、痱子刺痒仁丹:用于中暑呕吐、烦躁恶心、头目眩晕、晕车晕船、水土不服三、温里中成药附子理中丸:温中健脾,用于脾胃虚寒、脘腹冷痛、呕吐泄泻、手足不温小建中合剂:主治脾胃虚寒所致的脘腹挛痛、喜温喜按、按之则痛减或脾胃虚寒引起的虚劳发热、心悸不宁等香砂养胃丸:温中和胃,用于不思饮食、呕吐酸水、胃脘满闷、四肢倦怠四逆汤口服液:温中祛寒,回阳救逆,用于阳虚欲脱、冷汗自出、脉微欲绝参附注射液:回阳救逆,益气固脱,用于阳气暴脱的厥脱证,用于急救艾附暖宫丸:理气补血,暖宫调经,主治子宫虚寒、月经不调、痛经、腰酸带下四、理气中成药逍遥丸:疏肝健脾,养血调经。

100多种临床最常见的中成药的使用手册内含辨证分类临床必备《100多种临床最常见的中成药的使用手册内含辨证分类临床必备》一、前言中成药是中医药学中的重要组成部分,具有广泛的应用领域。

本手册旨在为临床医生提供一份详尽的中成药使用指南,帮助他们在日常工作中更好地应用中成药。

二、辨证分类中成药的使用需要根据不同的病证进行辨证分类,以达到针对性治疗的目的。

在本手册中,将100多种临床最常见的中成药划分为以下几类:1. 温燥解表类:包括感冒类中成药、解表类中成药等,适用于外感风寒、风热等病证的治疗。

2. 温经散寒类:包括温阳类中成药、散寒类中成药等,适用于肾阳不足、寒湿病证的治疗。

3. 温通经络类:包括温经类中成药、活血化瘀类中成药等,适用于气血不畅、经络堵塞的病证治疗。

4. 祛风湿类:包括祛风湿类中成药等,适用于风湿湿痹、关节炎等病证的治疗。

5. 健脾化湿类:包括健脾类中成药、化湿类中成药等,适用于脾胃虚弱、湿气停滞的病证治疗。

6. 利水消肿类:包括利水类中成药、消肿类中成药等,适用于水肿、浮肿等病证的治疗。

7. 开窍通窍类:包括开窍类中成药、通窍类中成药等,适用于昏倒、头晕等病证治疗。

8. 安神养心类:包括安神类中成药、养心类中成药等,适用于心神不宁、失眠等病证的治疗。

9. 其他类:包括清热类中成药、润燥类中成药等,适用于其他病证治疗。

三、使用手册1. 温燥解表类中成药:- 药物 A:主要适用于寒邪外袭,表现为寒冷恶寒、发热、头痛等病症。

- 药物 B:适用于风热感冒、咽喉疼痛等病症。

2. 温经散寒类中成药:- 药物 C:适用于肾阳不足的病症,如阳痿、早泄等。

- 药物 D:适用于寒湿内侵,表现为腹痛、湿疹等病症。

3. 温通经络类中成药:- 药物 E:适用于气血不畅的病症,如经闭、淤血瘀阻等。

- 药物 F:适用于经络堵塞的病症,如痛经、痛风等。

4. 祛风湿类中成药:- 药物 G:适用于风湿湿痹的病症,如关节炎、肌肉疼痛等。

第一部分解表类中成药分类及药理作用研究进展何为解表剂?解表剂的分类解表剂的药理作用一、何为解表剂?解表剂(即指解表类中成药)是以麻黄、桂枝、荆芥、防风、桑叶、菊花、柴胡、薄荷、豆豉等解表药为主组成,具有发汗、解肌、透疹等作用,用以治疗表证的中成药。

属于“八法”中“汗法”的范畴。

临床辨证要点:恶寒发热、舌苔薄白或黄、脉浮等。

临床可用于治疗普通感冒、流行性感冒、上呼吸道感染、扁桃体炎、咽炎等见上述症状者。

二、解表剂的分类辛温解表类辛凉解表类解表胜湿类祛暑解表类解表消食类扶正解表类表里双解类辛温解表辛温解表类成药具有发散风寒的作用,适用于外感风寒表证,症见恶寒发热,头身疼痛,苔白脉浮紧等。

代表成药:风寒感冒颗粒、感冒清热颗粒、桂枝汤冲剂(合剂)、正柴胡饮颗粒、荆防颗粒等。

辛凉解表辛凉解表类成药具有疏散风热的作用。

适用于外感风热或温病初起之证,症见发热头痛,微恶风寒,有汗或汗出不畅,口渴咽痛,咳嗽,苔白微黄,脉浮数等。

代表成药:风热感冒颗粒、桑菊感冒片、银翘解毒丸、双黄连口服液、感冒退热口服液、羚翘解毒片等。

解表胜湿解表胜湿类中成药具有解表除湿的作用,用于外感风寒/风热挟湿证,症见恶寒发热,头痛身楚,胸脘满闷,恶心呕吐,腹痛,腹泻,舌苔白厚或腻,脉濡滑或濡缓等/发热头痛,咽痛,肢体痛,鼻塞,胃纳减退,舌尖红,苔薄或腻,脉浮数等。

代表成药:九味羌活丸、柴连口服液祛暑解表祛暑解表类中成药具有祛除暑热或暑湿,解除表证的作用,主要用于外感暑热/暑湿所致感冒。

代表成药:藿香正气水(颗粒、片、合剂、口服液、滴丸、胶囊、软胶囊)、暑湿感冒颗粒、暑热感冒颗粒等。

解表消食解表消食类中成药具有解表祛邪,消食导滞的作用,适用于小儿外感,脾胃不健,乳食停滞之证。

代表成药:小儿至宝锭扶正解表扶正解表类成药具有解表兼以扶正的作用,适用于体质素虚又感外邪而致的表证。

此时既要解表,又虑正虚,所以常用补益或助阳药与解表药配合组成方剂,使表证得解。

中成药分类及功效

中成药分类的方法较多,按中成药的功效可分为以下20类:

1.解表剂辛温解表、辛凉解表、扶正解表。

2.泻下剂寒下、温下、润下、逐水、攻补兼施。

3.和解剂和解少阳、调和肝脾、调和胃肠。

4.清热剂清气分热、清营凉血、清热解毒、清脏腑热、清退虚热、气血两清。

5.祛暑剂祛暑清热、祛暑解表、祛暑利湿、清暑益气。

6.温里剂温中祛寒、回阳救逆、温经散寒。

7.表里双解解表攻里、解表清里、解表温里。

8.补益剂补气、补血、气血双补、补阴、补阳、阴阳双补。

9.安神剂重镇安神、滋养安神。

10.开窍剂凉开、温开。

11.固涩剂固表止汗、涩肠止泻固脱、涩精止遗、敛肺止血、固崩止带。

12.理气剂理气疏肝、疏肝散结、理气和中、理气止痛、降气。

13.理血剂活血(活血化瘀、益气活血、温经活血、养血活血、凉血散瘀、化瘀消癥、散瘀止痛、活血通络、接筋续骨)、止血(凉血止血、收涩止血、化瘀止血、温经止血)。

14.治风剂疏散外风、平熄内风。

15.治燥剂清宣润燥、滋阴润燥。

16.祛湿剂燥湿和中、清热祛湿、利水渗湿、温化水湿、祛风

胜湿。

17.祛痰剂燥湿化痰、清热化痰、润燥化痰、温化寒痰、化痰熄风。

18.止咳平喘剂清肺止咳、温肺止咳、补肺止咳、化痰止咳、温肺平喘、清肺平喘、补肺平喘、纳气平喘。

19.消导化积剂消食导滞、健脾消食。

20.杀虫剂驱虫止痛、杀虫止痒。

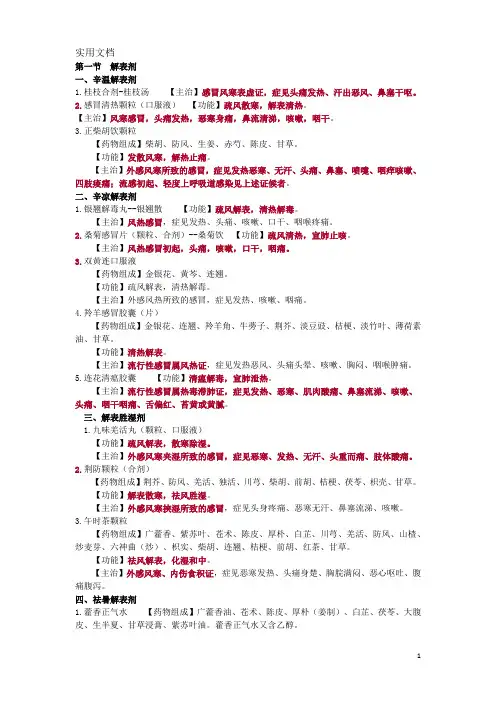

第一节解表剂一、辛温解表剂1.桂枝合剂-桂枝汤【主治】感冒风寒表虚证,症见头痛发热、汗出恶风、鼻塞干呕。

2.感冒清热颗粒(口服液)【功能】疏风散寒,解表清热。

【主治】风寒感冒,头痛发热,恶寒身痛,鼻流清涕,咳嗽,咽干。

3.正柴胡饮颗粒【药物组成】柴胡、防风、生姜、赤芍、陈皮、甘草。

【功能】发散风寒,解热止痛。

【主治】外感风寒所致的感冒,症见发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒咳嗽、四肢痠痛;流感初起、轻度上呼吸道感染见上述证候者。

二、辛凉解表剂1.银翘解毒丸--银翘散【功能】疏风解表,清热解毒。

【主治】风热感冒,症见发热、头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛。

2.桑菊感冒片(颗粒、合剂)--桑菊饮【功能】疏风清热,宣肺止咳。

【主治】风热感冒初起,头痛,咳嗽,口干,咽痛。

3.双黄连口服液【药物组成】金银花、黄芩、连翘。

【功能】疏风解表,清热解毒。

【主治】外感风热所致的感冒,症见发热、咳嗽、咽痛。

4.羚羊感冒胶囊(片)【药物组成】金银花、连翘、羚羊角、牛蒡子、荆芥、淡豆豉、桔梗、淡竹叶、薄荷素油、甘草。

【功能】清热解表。

【主治】流行性感冒属风热证,症见发热恶风、头痛头晕、咳嗽、胸闷、咽喉肿痛。

5.连花清瘟胶囊【功能】清瘟解毒,宣肺泄热。

【主治】流行性感冒属热毒滞肺证,症见发热、恶寒、肌肉酸痛、鼻塞流涕、咳嗽、头痛、咽干咽痛、舌偏红、苔黄或黄腻。

三、解表胜湿剂1.九味羌活丸(颗粒、口服液)【功能】疏风解表,散寒除湿。

【主治】外感风寒夹湿所致的感冒,症见恶寒、发热、无汗、头重而痛、肢体酸痛。

2.荆防颗粒(合剂)【药物组成】荆芥、防风、羌活、独活、川芎、柴胡、前胡、桔梗、茯苓、枳壳、甘草。

【功能】解表散寒,祛风胜湿。

【主治】外感风寒挟湿所致的感冒,症见头身疼痛、恶寒无汗、鼻塞流涕、咳嗽。

3.午时茶颗粒【药物组成】广藿香、紫苏叶、苍术、陈皮、厚朴、白芷、川芎、羌活、防风、山楂、炒麦芽、六神曲(炒)、枳实、柴胡、连翘、桔梗、前胡、红茶、甘草。

中成药用药指导解表中成药(1)中成药用药指导解表中成药随着气温的骤然变化和各种感冒病毒的肆虐,感冒的高发季节也逐渐到来。

感冒虽然一般不会导致生命危险,但许多人在患病期间会感到非常难受。

为了缓解感冒症状,许多人会选择服用中成药。

中成药,是以中草药为主要原料,通过科学配方组合而成的药剂。

中成药具有剂型多样、易于储备、口服方便等特点,其药理作用疗效显著,广受人们的欢迎。

下面,我们就针对解表中成药进行简要概述。

一、辛温解表类1. 感冒清片:感冒清片是一种常见的解表中成药,主要由紫花前胡、辣木等中草药组成,具有解热、祛寒、解毒、镇痛等多种功效。

使用时应注意剂量,一次两片,每日三次。

但对儿童、孕妇、哺乳期妇女、高血压患者等人群应慎用。

2. 风热感冒颗粒:风热感冒颗粒是以淡竹叶、薄荷等中草药为主要成分,具有清热解毒、祛风散寒、舒表除烦等功效。

使用时应将颗粒溶于温水中服用,成人一次5克,每日三次;儿童一次2.5克,每日三次。

孕妇和哺乳期妇女应遵医嘱服用。

二、苦寒解表类1. 防风通圣丸:防风通圣丸具有散寒解表、祛风止痛、除湿利尿等疗效。

其主要成分有桂枝、白芍、生姜等多种中草药。

成人每次服用4-6丸,每日三次。

儿童应按体重适量减少。

孕妇应遵医嘱。

2. 荆防川芎颗粒:荆防川芎颗粒是以荆芥、防风、川芎等中草药为主要成分,具有解表散寒、祛风解痉等功效。

成人一次5克,每日三次。

儿童和孕妇应遵医嘱使用。

三、温性解表类1. 洛阳黄芪胶囊:洛阳黄芪胶囊是以生黄芪、黄檗、泽泻等中草药为主要成分,具有滋阴清热、祛风软坚等功效。

不适宜寒凉体质的人群服用。

成人一次3粒,每日三次。

2. 美加净清热解毒颗粒:美加净清热解毒颗粒主要由黄连、黄芩、板蓝根等中草药组成,具有清热解毒、解表散邪、祛风除湿等多种功效。

成人一次1包,每日三次,儿童酌量减量。

孕妇应遵医嘱。

总之,解表中成药在缓解感冒症状方面有着显著的疗效。

但在使用过程中,应注意按照药品说明书上的正确剂量服用,并遵医嘱。

中成药的种类

1.解表中成药

代表药物有感冒清热颗粒、小儿感冒颗粒、藿香正气水、柴胡口服液、通宣理肺丸等,功效为疏风解表,常用于治疗外寒里饮证。

2.清热中成药

这类药物常用于治疗各种热证,例如口舌生疮、目赤肿痛、便秘、风热感冒、热毒壅盛所致的扁桃体炎等病症,代表药物主要有牛黄解毒片、黄连上清片、龙胆泻肝丸等。

3.温里中成药

这类药物的功效为温中健脾,常用于治疗脾胃虚寒、脘腹冷痛等病症,常用药物有附子理中丸、香砂养胃丸等。

4.理气中成药

例如逍遥丸、木香顺气丸、舒肝丸等,有利于疏肝理气,缓解肝气郁结、胸脘痞闷、胸胁胀痛等病症。

5.理血中成药

常用药物有三七伤药片、丹参片等,功效为舒筋活血和散瘀止痛等,能够用于治疗跌打损伤、风湿瘀阻、气滞血瘀等病症。

6.补益中成药

补益中成药包括当归丸、归脾丸、八珍丸等,有利于滋补人体。

解表中成药:1、小青龙颗粒:解表化饮,止咳平喘。

用于外感里饮证,症见恶寒发热,头身痛疼,无汗,喘咳痰稀而量多。

2、九味羌活丸:祛风散寒,除湿止痛,兼清里热。

主治外感风寒湿邪,内有蕴热证。

症见恶寒发热、无汗、头痛项强、肢体算出疼痛、口苦微渴、舌苔白或微黄、脉浮。

3、午时茶颗粒:祛风解表,化湿和中。

用于感受风寒,内伤食积证。

症见恶寒发热、胸闷吐泻或食积脘胀、苔薄白腻等。

4、银翘解毒片:辛凉解表,亲热解毒。

用于风热感冒、口干、咳嗽、喉咙疼痛。

5、双黄连颗粒:疏风解表,清热解毒。

主治风热感冒。

症见发热、咳嗽、喉咙疼痛。

6、败毒散:散寒祛湿,益气解表。

用于虚外感风寒、憎寒壮热、头项强痛、肢体酸痛、无汗、鼻塞声重、咳嗽有痰、胸膈痞满、舌淡苔白、脉浮而按之无力。

7、通宣理肺丸:解表散寒,宣肺止咳。

用于感冒咳嗽,发热恶寒、鼻塞流涕、头痛无汗、肢体酸痛。

8、参苏丸:疏风散寒,祛痰止咳。

用于老年或病后、产后气虚而感受风寒者。

症见恶寒发热、头痛鼻塞、咳嗽痰多、胸闷呕逆、气短神疲、脉浮而弱。

9、保济丸:解表祛湿,和中。

用于腹痛腹泻、噎食嗳酸、恶心呕吐、肠胃不适、消化不良、舟车晕浪、四时感冒、发热头痛。

10、霍香正气丸:解表化湿,理气和中。

用于外感风寒。

症见内伤湿滞、头痛晕重、玩腹胀痛、呕吐泄泻;肠胃型感冒。

清热中成药:1、牛黄解毒片: 功效主治:清热解毒。

用于火热内盛。

症见咽喉肿痛、牙龈肿痛、口舌生疮、目赤肿痛。

2、三黄片:功效主治:清热解毒,泻火通便。

用于三焦热盛。

症见目赤肿痛、口舌生疮、咽喉肿痛、牙齦出血、心烦口渴、尿赤便秘。

3、龙胆泻肝丸:功效主治:清肝胆实火,泻下焦湿热。

主治肝胆实火上炎证或肝经湿热下注证。

①肝胆实火上炎证,症见:头痛目赤、胁痛、口苦、耳聋、耳肿、舌红苔黄、脉弦数有力。

②肝经湿热下注证,症见:阴肿、阴痒、筋痿、小便淋浊或妇女带下黄臭等,舌红苔黄腻,脉弦数有力。

4、左金丸:功效主治:泻火,疏肝,和胃,止痛。

解表类中成药表实感冒冲剂【组成】麻黄、紫苏叶、葛根、防风、白芷等。

【功能】发汗解表,祛风散寒。

【主治】用于感冒病风寒表实证候,症见恶寒重,发热轻,无汗,头项强痛,鼻流清涕,咳嗽痰白稀。

【注意事项】汗出勿令太过,忌油腻,高血压、心脏病患者慎用。

【用法及用量】口服:每次10~20g,每日2~3次,儿童酌减。

【剂型及规格】冲剂:每袋10g。

表虚感冒冲剂【组成】桂枝、白芍、生姜、大枣、葛根等。

【功能】散风解肌,和营退热。

【主治】用于感冒病外感风寒表虚证候,发热恶风,有汗头痛项强,咳嗽痰白,鼻鸣干呕,苔薄白,脉浮缓。

【注意事项】忌食生冷油腻。

【用法及用量】口服:每次10~20g,每日2~3次,服后多饮热开水或稀粥,覆被保暖,取微汗,不可发大汗,慎防重感。

【剂型及规格】冲剂:每袋重10g。

小青龙合剂(冲剂、口服液)【组成】麻黄、桂枝、白芍、干姜、细辛等。

【功能】解表祛痰,止咳平喘。

【主治】用于风寒表证未解,水饮内停,恶寒发热,无汗,咳嗽喘息,痰多而稀。

【注意事项】本药辛温偏燥,对壮热燥咳、咯血,肺痈,有热证表现者不宜使用。

【用法及用量】口服:合剂一次10~20ml,每日3次,空腹热开水冲服,用时摇匀。

冲剂,每次1袋,每日2~3次。

口服液:每次1支,每日2~3次。

【剂型及规格】合剂:瓶装,每瓶100ml。

冲剂:每袋13g。

口服液:每支10ml。

九味羌活丸(冲剂)【组成】羌活、防风、苍术、细辛、川芎等。

【功能】解表除湿,清热止痛。

【主治】用于恶寒发热,无汗,头痛,口干,肢体酸痛。

【用法及用量】口服:水丸,每次6~9g,每日1~2次,空腹服。

【注意事项】阴虚气弱者慎用。

【剂型及规格】水丸:每500粒重31g,每袋18g。

冲剂:每袋5g。

川芎茶调丸(口服液、袋泡剂)【组成】川芎、白芷、羌活、细辛、防风等。

【功能】疏风解表止痛。

【主治】主治外感头痛,鼻塞,恶寒,发热。

【注意事项】久病气虚、血虚,或因肝肾不足,阳气亢盛等所致的头痛均不适用。