第7章 地下水取水工程

- 格式:doc

- 大小:1.91 MB

- 文档页数:34

地下水取水工程1. 简介地下水取水工程是指通过不同的方式和设备,将地下水从地下水层中获取到地表供人类使用的工程。

地下水是一种重要的水资源,被广泛应用于生产、农业和生活用水等方面。

因此,地下水取水工程对于保障用水需求和水资源的合理利用至关重要。

在地下水取水工程中,主要需要考虑的要素包括地下水的含水层状况、水层的深度、地下水的质量以及工程的设计和施工等。

本文将从这些方面对地下水取水工程进行详细介绍。

2. 地下水的含水层状况地下水的含水层是指地下水分布和流动的区域。

根据地质特征和水文地质条件,地下水含水层可以是单一的含水层,也可以是多个含水层的组合体。

地下水含水层的特征直接影响地下水的取水方式和工程设计。

对于单一的含水层,取水工程一般较为简单,只需通过井或泵站将地下水抽取上来即可。

而对于多个含水层的情况,需根据含水层之间的特性,选择合适的取水深度和方式。

3. 取水工程的设计取水工程的设计旨在实现高效、稳定和可持续地从地下水层中取水。

设计过程需要考虑以下几个关键因素:3.1 取水井的选址取水井的选址直接影响工程的取水效果和运行成本。

选址时应综合考虑地下水资源的分布、水质、含水层特点、地形地貌以及周边环境和用水需求等因素。

合理选址可以减少取水井的深度和长度,降低工程成本。

3.2 取水井的构造和井筒材料取水井的构造和井筒材料对工程的取水效果和设备运行寿命有重要影响。

常见的取水井构造包括开放式井和封闭式井。

井筒材料通常选用混凝土、钢筋混凝土等材料,具备耐腐蚀、抗压强度高等特点。

3.3 取水设备的选择取水设备的选择包括水泵、井口提升机、管道等。

根据地下水的含水层特点和实际需求,选择合适的设备类型和规格。

合理的设备配置可以提高取水效率和降低运行成本。

3.4 取水工程的运维和管理取水工程的运维和管理是确保工程正常运行和保证地下水资源可持续利用的关键。

包括定期检修、设备维护、监测水质和用水量等方面。

合理的运维和管理可以延长工程寿命,提高效率。

第7章地下水取水工程7.1 地表水取水工程概述7.1.1地下水水源地的选择水源地的选择,对于大中型集中供水,关键是确定取水地段的位置与范围;对于小型分散供水而言,则是确定水井的井位。

它不仅关系到水源地建设的投资,而且关系到是否能保证水源地长期经济、安全地运转和避免产生各种不良环境地质作用。

水源地选择是在地下水勘察基础上,由有关部门批准后确定的。

7.1.1.1集中式供水水源地的选择进行水源地选择,首先考虑的是能否满足需水量的要求,其次是它的地质环境与利用条件。

1.水源地的水文地质条件取水地段含水层的富水性与补给条件,是地下水水源地的首选条件。

因此,应尽可能选择在含水层层数多、厚度大、渗透性强、分布广的地段上取水。

如选择冲洪积扇中、上游的砂砾石带和轴部、河流的冲积阶地和高漫滩、冲积平原的古河床、厚度较大的层状与似层状裂隙和岩溶含水层、规模较大的断裂及其他脉状基岩含水带。

在此基础上,应进一步考虑其补给条件。

取水地段应有较好的汇水条件,应是可以最大限度拦截区域地下径流的地段;或接近补给水源和地下水的排泄区;应是能充分夺取各种补给量的地段。

例如在松散岩层分布区,水源地尽量靠近与地下水有密切联系的河流岸边;在基岩地区,应选择在集水条件最好的背斜倾没端、浅埋向斜的核部、区域性阻水界面迎水一侧;在岩溶地区,最好选择在区域地下径流的主要径流带的下游,或靠近排泄区附近。

2.水源地的地质环境在选择水源地时,要从区域水资源综合平衡观点出发,尽量避免出现新旧水源地之间、工业和农业用水之间、供水与矿山排水之间的矛盾。

也就是说,新建水源地应远离原有的取水或排水点,减少互相干扰。

为保证地下水的水质,水源地应远离污染源,选择在远离城市或工矿排污区的上游;应远离已污染(或天然水质不良)的地表水体或含水层的地段;避开易于使水井淤塞、涌砂或水质长期混浊的流砂层或岩溶充填带;在滨海地区,应考虑海水入侵对水质的不良影响;为减少垂向污水渗入的可能性,最好选择在含水层上部有稳定隔水层分布的地段。

地下水管理条例(征求意见稿)第一章总则第一条(立法目的和依据)为加强地下水管理和保护,促进地下水可持续利用,保护和修复生态环境,根据《中华人民共和国水法》等法律,制定本条例。

第二条(适用范围)在中华人民共和国领域内勘查、开发、利用、节约、保护、管理地下水和防治地下水污染,适用本条例。

本条例所称地下水是指赋存于地表以下的水(含地热水、矿泉水)。

第三条(基本原则)开发利用和管理保护地下水应当统筹规划、保护优先、高效利用、合理储备、防治污染、加强监测、严格管理,实行取用水总量与水位控制制度。

第四条(管理体制)国务院水行政主管部门负责全国地下水的统一管理和监督工作。

国务院环境保护主管部门负责全国地下水污染防治的监督管理工作,国土资源等有关部门按照职责分工,负责地下水有关工作。

国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构(以下简称流域管理机构),在所管辖的范围内行使法律、行政法规规定的和国务院水行政主管部门授予的地下水管理与监督职责。

县级以上地方人民政府水行政主管部门按照规定的权限,负责本行政区域内地下水的统一管理和监督工作。

县级以上地方人民政府环境保护、国土资源等有关部门按照职责分工,负责本行政区域内地下水有关工作。

第五条(政府职责)县级以上地方人民政府对本行政区域内的地下水管理与保护负责,将地下水管理与保护纳入本级国民经济和社会发展规划,采取措施严控开采,防治污染,维持地下水合理水位,保护地下水水质。

第六条(开发利用主体责任)开发利用地下水的单位和个人应当加强地下水取水工程安全管理,节约保护地下水,防治地下水污染。

因违法开采、开采不当造成地下水损害、污染,或者因地下水取水工程建设、管理、使用不当造成他人生命、财产损失的,应当承担相应的责任。

第七条(公众参与和表彰)任何单位和个人都有权监督、检举损害和污染地下水的行为。

受害者有权要求致害者采取补救措施和赔偿损失。

对损害和污染地下水的行为,法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起公益诉讼。

第七章地下水资源评价第一节概述“地下水资源”指有利用价值得、本身又具有不断更替能力得各种地下水量得总称,它属于地球整个水资源得一部分。

地下水有利用价值必定包括水质与水量两个方面,地下水能够构成资源首先就是因为它有利用价值,这就是由质来决定得;而其来源多少则就是由量来体现。

所谓地下水资源评价主要指在水质评价得前提下对水量得评价。

地下水资源评价就是供水水文地质勘察得根本性任务,它要求在一定得天然及人工条件下,对地下水水量及水质作出定量评价。

其中主要解决两个问题,即符合给定水质条件下得允许开采量与补给得保证程度。

地下水资源评价具体内容包括下列几个方面:1.地下水水质评价:即根据不同用户得要求,就是否会产生严重恶化等方面得预测。

2.地下水量评价:根据水文地质条件与拟订得需水量,确定开采方案及开采量;并应探讨其补给保正程度以及就是否需要进行人工补给等。

3.开采技术条件得评价:主要指开采期内水位下降值就是否会超过技术允许得范围;地下水对取水构筑物就是否可能出现腐蚀作用以及水井可能得使用年限等。

4.评价开采地下水时可能产生得影响:如对邻近现有得取水工程、其它水利工程经济效益得干扰与地面沉降等。

5.开采时就是否需要特殊得地下水资源保护措施(包括水源地卫生防护措施)。

第二节地下水资源得组成一、地下水资源分类地下水资源分类得目得不仅仅就是为了进一步弄清地下水资源得一些基本概念,更重要得就是使分类能客观地反映地下水资源形成得基本规律以及它得经济意义,便于我们在实践中对它进行研究与定量评价。

正确地进行地下水资源分类,对供水水文地质勘测、试验与长期观察工作有直接得指导意义,同时也就是地下水资源评价得基础理论之一。

为此,长期以来国内外不少学者对地下水资源分类进行了不少研究,提出了各种各样分类方案。

下面就国内外常见得地下水资源分类作一些简要介绍。

(一)国外地下水资源分类1.前苏联普洛特尼柯夫储量分类普氏分类将地下水储量分成静储量、调节储量、动储量与开采储量四大类。

第7章地下水取水工程7.1 地表水取水工程概述7.1.1地下水水源地的选择水源地的选择,对于大中型集中供水,关键是确定取水地段的位置与范围;对于小型分散供水而言,则是确定水井的井位。

它不仅关系到水源地建设的投资,而且关系到是否能保证水源地长期经济、安全地运转和避免产生各种不良环境地质作用。

水源地选择是在地下水勘察基础上,由有关部门批准后确定的。

7.1.1.1集中式供水水源地的选择进行水源地选择,首先考虑的是能否满足需水量的要求,其次是它的地质环境与利用条件。

1.水源地的水文地质条件取水地段含水层的富水性与补给条件,是地下水水源地的首选条件。

因此,应尽可能选择在含水层层数多、厚度大、渗透性强、分布广的地段上取水。

如选择冲洪积扇中、上游的砂砾石带和轴部、河流的冲积阶地和高漫滩、冲积平原的古河床、厚度较大的层状与似层状裂隙和岩溶含水层、规模较大的断裂及其他脉状基岩含水带。

在此基础上,应进一步考虑其补给条件。

取水地段应有较好的汇水条件,应是可以最大限度拦截区域地下径流的地段;或接近补给水源和地下水的排泄区;应是能充分夺取各种补给量的地段。

例如在松散岩层分布区,水源地尽量靠近与地下水有密切联系的河流岸边;在基岩地区,应选择在集水条件最好的背斜倾没端、浅埋向斜的核部、区域性阻水界面迎水一侧;在岩溶地区,最好选择在区域地下径流的主要径流带的下游,或靠近排泄区附近。

2.水源地的地质环境在选择水源地时,要从区域水资源综合平衡观点出发,尽量避免出现新旧水源地之间、工业和农业用水之间、供水与矿山排水之间的矛盾。

也就是说,新建水源地应远离原有的取水或排水点,减少互相干扰。

为保证地下水的水质,水源地应远离污染源,选择在远离城市或工矿排污区的上游;应远离已污染(或天然水质不良)的地表水体或含水层的地段;避开易于使水井淤塞、涌砂或水质长期混浊的流砂层或岩溶充填带;在滨海地区,应考虑海水入侵对水质的不良影响;为减少垂向污水渗入的可能性,最好选择在含水层上部有稳定隔水层分布的地段。

此外,水源地应选在不易引起地面沉降、塌陷、地裂等有害工程地质作用地段上。

3.水源地的经济性、安全性和扩建前景在满足水量、水质要求的前提下,为节省建设投资,水源地应靠近供水区,少占耕地;为降低取水成本,应选择在地下水浅埋或自流地段;河谷水源地要考虑水井的淹没问题;人工开挖的大口径取水工程,则要考虑井壁的稳固性。

当有多个水源地方案可供比较时,未来扩大开采的前景条件,也常常是必须考虑的因素之一。

7.1.1.2小型分散式水源地的选择以上集中式供水水源地的选择原则,对于基岩山区裂隙水小型水源地的选择,也基本上是适合的。

但在基岩山区,由于地下水分布极不普遍和均匀,水井的布置将主要决定于强含水裂隙带的分布位置。

此外,布井地段的地下水位埋深,上游有无较大的补给面积,地下水的汇水条件及夺取开采补给量的条件也是确定基岩山区水井位置时必须考虑的条件。

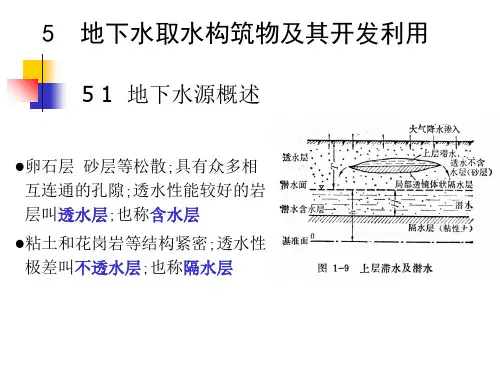

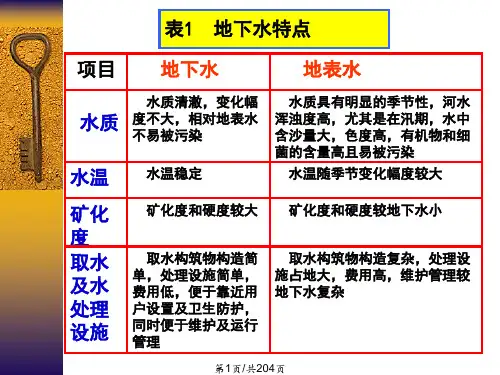

7.1.2地下水的形式及取水构筑物的分类7.1.2.1地下水的形式地下水存在于土层和岩层中。

各种土层和岩层有不同的透水性。

卵石层、砂层和石灰岩等,组织松散,具有众多的相互连通的孔隙,透水性较好,水在其中的流动属渗透过程,故这些岩层叫透水层。

粘土和花岗岩等紧密岩层,透水性极差甚至不透水,叫不透水层。

如果透水层下面有一层不透水层,则在这一透水层中就会积聚地下水,故透水层又叫含水层。

不透水层则称隔水层。

地层构造往往就是由透水层和不透水层彼此相间构成,它们的厚度和分布范围各地不同。

埋藏在地面下第一个隔水层上的地下水叫潜水。

潜水有一个自由水面。

潜水主要靠雨水和河流等地表水下渗而补给。

多雨季节,潜水面上升,干旱季节,潜水面下降。

我国西北地区气候干旱,潜水埋藏较深,约达50~80m;南方潜水埋深较浅,一般在3~5m 以内。

地表水和潜水相互补给。

地表水位高于潜水面时,地表水补给地下潜水,相反则潜水补给地表水。

两个下透水层间的水叫层间水。

在同一地区,可同时存在几个层间水或含水层。

如层间水存在自由水面,称无压含水层;如层间水有压力,称承压含水层。

打井时,若承压含水层中的水喷出地面,叫自流水。

在适当地形下,在某一出口处涌出的地下水叫泉水。

泉水分自流泉和潜水泉,前者由承压地下水补给。

这种泉水涌水量稳定,水质好。

地下水在松散岩层中流动称地下径流。

地下水的补给范围叫补给区。

抽取井水时,补给区内的地下水都向水井方向流动。

地下水流动需具备两个条件:岩层透水性和水位差。

前者以渗透系数表达,后者以水力坡度表达。

地下水流速决定于地层渗透系数和水力坡度,达西定律即表达了这种关系。

当地下水流向正在抽水的水井时,其流态也可分为稳定流和非稳定流、平面流和空间流、层流与紊流或混合流等几种情况。

7.1.2.2地下水取水构筑物的分类由于地下水类型、埋藏深度、含水层性质等各不相同,开采和取集地下水的方法和取水构筑物型式也各不相同。

取水构筑物有管井、大口井、辐射井、复合井及渗渠等,其中以管井和大口井最力常见。

大口井广泛应用于取集浅层地下水,地下水埋深通常小于12m,含水层厚度在5~20m之内。

管井用于开采深层地下水。

管井深度一般在200m以内,但最大深度也可达1000m以上。

渗渠可用于取集含水层厚度在4~6m、地下水埋深小于2m的浅层地下水,也可取集河床地下水或地表渗透水。

渗渠在我国东北和西北地区应用较多。

辐射井是由集水井和若干水平铺设的辐射形集水管组成。

辐射井一般用于取集含水层厚度较薄而不能采用大口井的地下水。

含水层厚度薄、埋深大、不能用渗渠开采的,也可采用辐射井取集地下水,故辐射井适应性较强,但施工较困难。

复合井是大口井与管井的组合,上部为大口井,下部为管井。

复合井适用于地下水位较高、厚度较大的含水层。

有时在已建大口井中再打入管井成为复合井以增加井的出水量和改善水质。

在规模较大的地下水取水工程中,常由很多取水井(管井或大口井)组成一个井群系统。

按取水方法和集水方式,井群系统可分自流井井群、虹吸式井群、卧式泵取水井群、深井泵取水井群。

自流井井群是当承压含水层的静水位高出地表时,可以用管道将水直接汇集至清水池、加压泵站或直接送入给水管网。

虹吸式井群是由虹吸管将各水井水汇入集水井,再由泵输送入清水池或管网。

当地下水位较高,井的最低动水位距地面不深时(6~8m),可采用卧式泵取水。

当井距不大时,可不用集水井,直接用吸水管或总连接管与各井相联吸水,这种井群系统称为卧式泵取水井群。

当井的动水位低于地面10~12m时,一般不能用虹吸管或卧式泵取水,需要用深井泵(包括深井潜水泵)取水,这种井群系统称为深井泵取水井群。

7.1.3地下水井群的合理布置1.井群的平面布置水井的平面布置视开采量的组成,地下水的径流条件及含水层的均匀程度而定,在径流条件良好的地区,地下水的开采量以径流量为主要组成,水井布局以充分拦截地下径流为主,并视主径流带过水断面的宽窄和地下径流的多寡,垂直其径流方向布置一至数个井排。

若水源地靠近补给边界,应沿边界走向垂直地下水的补给方向布置井群。

在地下径流带滞缓的平原区,其开采量以含水层的调节资源或垂向入渗补给为主,故宜用网络状或梅花形、圆形的布置形式。

在导水性、贮水性极不均匀的基岩含水层中,水井的平面布局主要受控于含水层富水带的分布,不应拘泥于规则的布置形式。

2.井群的垂向布置水井的垂向布局是对平面布局的一种补充,目的是为了更有效的开发地下水资源。

对于厚度小于30m的疏松含水层和大多数基岩含水层,一般用完整井取水最合理,不存在垂向布局问题。

对于巨厚的多层含水层而言,若采用水井立体布局的分层取水方式,不仅有利于充分开采地下水资源,并在目前上层含水层普遍因污染水质恶化的情况下,可保护下层含水层的优质地下水免受污染,又有利于实行分层供水、量质而用。

对于厚度很大的单层含水层,由于水井抽水对含水层的影响深度有限,过滤器的有效长度一般仅30m,因此当岩石颗粒较粗(中砂以上),透水性强、补给条件好时,可谨慎地采用非完整井组的分段取水方式,井组一般由2~3口井组成,呈直线或三角形布置,井间水平距离5~10m,相邻过滤器垂向间距一般为10~20m,可视岩石颗粒粗细而定。

对于补给条件较差的水源地,采用分段取水需谨慎,否则会加大含水层的水位降落值,加剧区域地下水位的下降速度,引发环境地质问题。

3.井群的井数和井距水井(或井组)的数量与井距,应满足需水量要求的前提下,本着技术、经济、安全三原则来确定。

井数主要取决于允许开采量(或设计总需水量)、井间距和单井出水量的大小。

井间距取决于井间干扰程度,一般要求井间水量减少系数不超过20~25%。

集中式和供水水井的数量和井间距的确定,一般首先根据水源地的水文地质条件、井群的平面布局形式、需水量大小及允许水位降落值等已给定条件,拟定数个不同开采方案;然后选用适宜的公式,计算每一个布局方案的水井总出水量及其水位降落值。

最后通过技术经济比较,选取出水量和水位降落值均满足设计要求,井数少、井间干扰强度符合要求,建设投资和开采成本最低的方案。

7.2 管井管井又称机井,指用凿井机械开凿至含水层中,用井管保护井壁,垂直地面的直井。

管井能用于各种岩性、埋深、含水层厚度和多层次含水层,管井是地下水取水构筑物中应用最为广泛的一种形式。

管井按揭露含水层的类型划分,有潜水井和承压井;按揭露含水层的程度划分,有完整井和非完整井(如图7-1)。

管井直径一般为50~1000mm,井深可达1000m 以上。

管井常用直径大多小于500mm,井深不超过200m。

7.2.1.1管井的构造常见的管井构造由井室、井壁管、过滤器及沉淀管所组成(如图7-2(a))。

当有几个含水层、且各层水头相差不大时,可用如图7-2(b)所示的多层过滤器管井。

当抽取结构稳定的岩溶裂隙水时,管井也可不装井管和过滤器,仅在上部覆盖层和基岩风化带设护口井管。

此外在有坚硬覆盖层的砂质承压含水层中,也可采用无过滤器管井。

1.井室井室是用以安装各种设备(如水泵、电机、阀门及控制柜等)、保持井口免受污染和进行维护管理的场所。

为保证井室内设备正常运行,井室应有一定的采光、采暖、通风、防水和防潮设施;为防止井室积水流入井内,井口应高出井室地面0.3~0.5m。

为防止地下含水层被污染,井口一般用优质粘土或水泥等不透水材料封闭,密封高度一般不少于3m。

水泵的选择应满足供水时的流量和扬程要求,一般根据井的出水量、静水位、动水位和井深、井径等因素来决定。

管井常用的水泵有深井泵、潜水泵和卧式水泵等。

深井泵实际上是一种立式单吸分段式多级离心水泵,可获得较大的扬程,使用不受地下水位埋深的影响;潜水泵具有结构简单、使用方便、重量轻、运转平稳和无噪声等优点,在小流量管井中得到广泛使用;卧式水泵受其吸水高度的限制,常用于地下水动水位较高的管井中。