临床护理路径在脑出血患者护理中的应用

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:3

临床路径在脑出血患者应用中的护理体会关键词:临床路径脑出血护理体会【中图分类号】r47 【文献标识码】b 【文章编号】1008-1879(2012)11-0269-01临床护理路径是为脑出血病人在住院期间制定的具有针对性的护理计划,以时间为横轴,以入院指导、诊断、住院中的检查、用药、治疗、护理、饮食指导、功能康复、健康教育、心理护理、出院计划等护理手段为纵轴,制成一个日程计划表[1],使病人在住院期间获得最佳的护理服务。

我科自2011年6月至今,将临床护理路径应用于脑出血病人的治疗中,缩短了住院时间,减少了住院费用,提高了护理服务质量,提高了病人的满意度。

收到了较好的效果。

现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料。

我科自2011年6月~2012年7月住院的脑出血病人52例,其中男39例,女13例;年龄46岁~83岁。

文化程度小学以下32人,中学14人,大专以上6人;职业构成为农民29人,工人及企业职员17人,行政事业单位干部6人。

根据制定好的临床路径表内容进行系统的健康教育,并及时给予评估,直至病人掌握。

1.2 临床路径的制定。

是根据病人的需要、疾病的过程、治疗和护理的特点,结合科室的实际情况制定临床护理路径表,从脑出血病人入院到出院规范每天的诊疗、护理、健康教育等。

病人入院后,由责任护士或当班护士负责入院介绍、健康状况评估、将脑出血病人临床路径表交给病人及家属并做详细介绍,使病人及家属对住院期间的护理内容及护理目标,尤其对健康教育有大概了解,增进护患关系,建立和谐沟通的方式,并取得病人的积极配合。

责任护士每天按健康教育路径的内容实施完整的、系统的护理,并不断开展效果评价达到预期目标,完成任务。

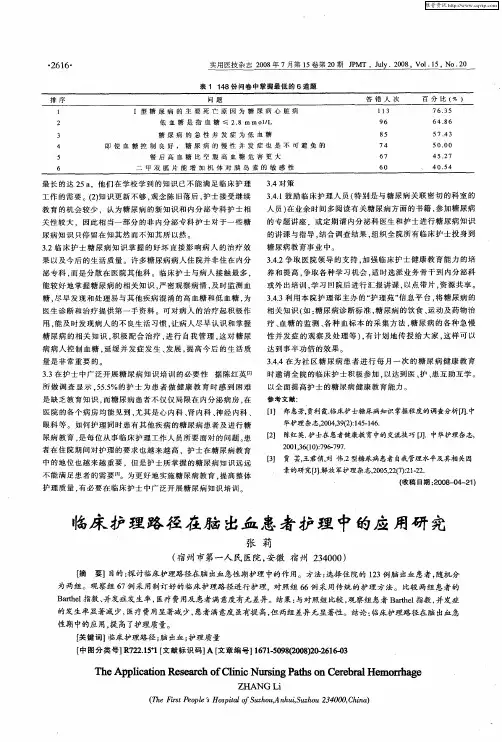

(见表1)1.3 路径的实施表共三份,临床路径医疗版、护理版、病友版。

病人住院后,责任护士向病人发放临床路径表并详细讲解临床路径有关内容及病人最后所要达到的目标。

每天每班次的护理人员都必需按照护理临床路径表的内容,根据患者需求进行评估、教育,直至达到目标的实现。

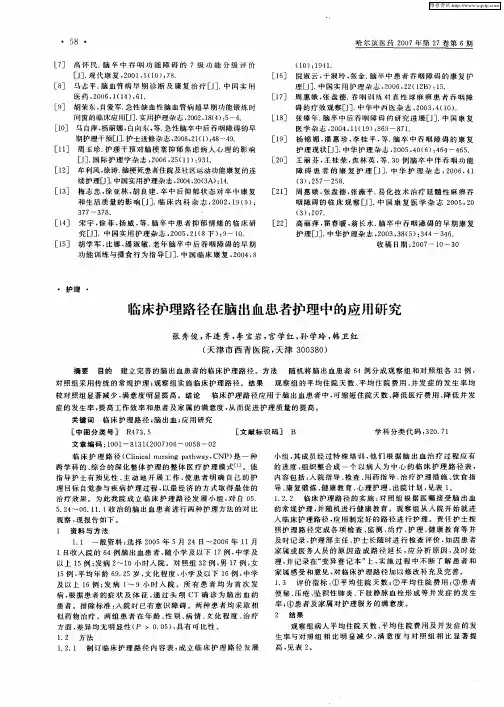

临床护理路径在脑出血护理中的应用及体会摘要:目的:探讨临床护理路径在脑出血护理中的应用价值。

方法:选择我院2019年6月至2021年12月期间收治的90例脑出血患者作为研究对象,按照住院的前后顺序将患者分成对照组45例和观察组45例。

对照组的患者采用常规的护理模式,观察组患者采用临床护理路径模式,分析比较两组患者的生活质量。

结果:进行常规护理的对照组患者的生活质量低于临床护理路径的观察组,比较两组差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:面对脑出血患者,在护理的过程中采用临床护理路径,可提高患者的生活质量,此护理模式在实践工作中具有推广价值。

关键词:临床护理路径;脑出血;应用价值临床护理路径是一种新型的护理手段,其方式是根据患者疾病的具体特征,将患者的预后情况提前考虑,针对不同的患者,提供科学的、合理的适合患者的护理预案[1]。

调动护理人员工作的积极性,为患者提供优质的护理服务,使患者临床治疗的有效率得以提升,同时也能促进患者临床护理的依从性[2]。

基于此,我院选取90例脑出血患者实施两种不同的护理方案,进一步探索临床护理路径的有效价值,报告如下。

1.资料及方法1.1一般资料选择我院2019年6月至2021年12月期间收治的90例脑出血患者作为研究对象,按照住院的前后顺序将患者分成对照组45例和观察组45例。

对照组男26例,女19例,年龄范围50~80岁,平均年龄(64.58±5.78)岁;观察组男23例,女22例,年龄范围52~81岁,平均年龄(65.86±5.43)岁。

总结患者的资料发现,患者的性别、年龄和病程等基本资料差异不大(P>0.05),具有临床比较性。

1.2方法对照组患者实施常规护理模式,主要是对患者的生命体征进行密切的监测,比如:心率、血压、呼吸频率和血氧饱和度等监测,指导患者正确的服药方式,为患者规划合理的饮食计划等。

观察组对患者实施的是临床护理路径模式,具体操作为:①成立护理小组:护理小组主要由护士长和护士组成,小组成员根据脑出血疾病的特点需求,结合自身的护理经验,对患者实施科学的护理措施,护理内容主要包括:入院基础检查、健康知识宣教、饮食和锻炼指导、负面情绪干预等方面,对护理人员要进行定期的疾病知识和操作技能培训,提高护理人员的综合能力,并且在护理的过程中,若发现方案有不合理的部分要及时的进行修改,提高整体的护理效率。

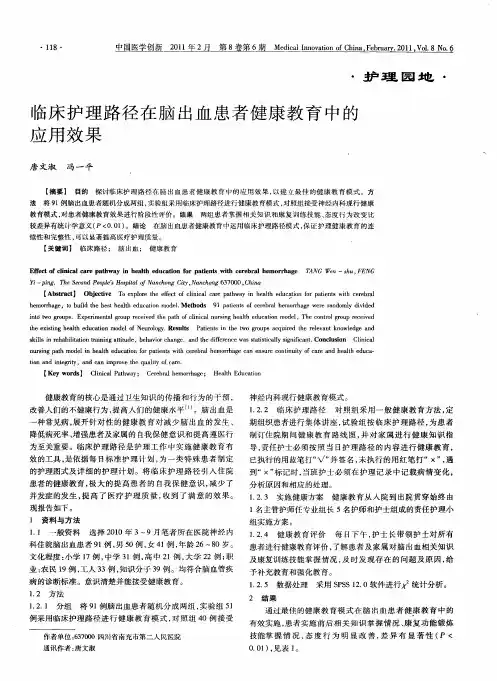

临床护理路径在脑出血护理中应用效果研究作者:敖永丽来源:《中国保健营养·下旬刊》2013年第03期【摘要】目的研究探讨临床护理路径在脑出血护理中的使用效果及临床意义。

方法从我院收治入院的脑出血患者中抽取60例,随机分为观察组与对照组,对照组患者实施常规护理,观察组患者实施临床护理路径,对比观察两组患者临床护理效果。

结果观察组患者护理干预后相关知识掌握率、ADL评分、对护理工作的依从性及满意度明显高于对照组患者,住院时间及并发症发生率明显少于对照组,差异有统计学意义(P【关键词】临床护理路径;脑出血;临床效果脑出血是临床神经内科较为常见的急性脑血管病变,具有起病急、病程发展迅速的特点,对患者机体伤害较大,如不能及时进行有效救治,往往导致有智力或肢体障碍等不良预后的出现,具有较高的致残率、致死率。

而该病患者常伴随其他内科基础疾病或全身性疾病,且生活自理能力较差,部分患者与医护人员互动能力及依从能力较低,护理难度较大,传统的护理模式已经无法满足临床要求[1]。

因此,本文作者通过对我院部分脑出血患者实施临床护理路径,对比观察其临床护理效果,以作参考。

现将观察结果报道如下。

1资料与方法1.1临床资料从我院2009年4月——2012年4月收治入院的脑出血患者中抽取60例,其中男性患者37例、女性患者23例,年龄45-72岁,平均年龄57.86±9.34岁。

所有病例经临床检查符合脑出血诊断标准,且经颅脑CT等影像学检查均已确诊,患者从发病到入院时间均未超过72h、出血量未超过50ml;排除已形成脑疝或意识障碍患者,既往精神病史或认知障碍患者,主要器官及系统严重受损或功能障碍患者,并发严重的内科基础疾病或病情未能有效控制患者,造血功能或凝血功能障碍患者等[2]。

所有患者均了解治疗护理方案并已签署知情同意书,自愿服从医护安排,符合伦理学要求。

1.2方法1.2.1分组将60例脑出血患者随机分为观察组与对照组,观察组患者30例,其中男性患者18例、女性患者12例,年龄45-70岁,平均年龄57.64±9.17岁;对照组患者30例,其中男性患者19例、女性患者11例,年龄46-72岁,平均年龄58.03±9.11岁。

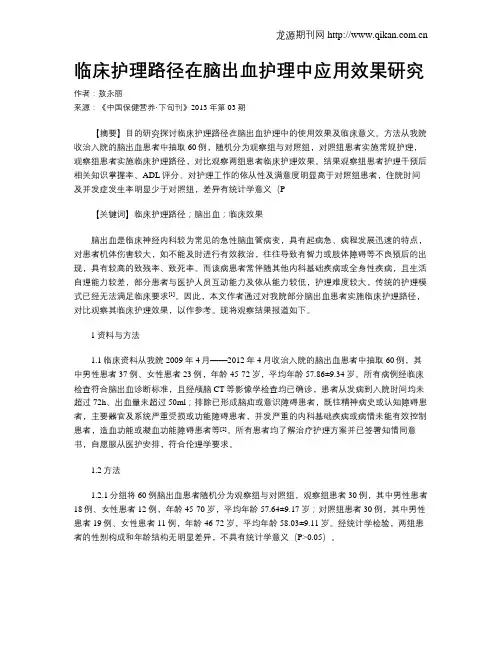

临床护理路径在脑出血患者护理中的应用效果分析作者:于霞苗春艳来源:《中国保健营养·中旬刊》2013年第04期【摘要】目的:探讨分析脑出血患者护理中使用临床护理路径的应用效果。

方法:选取我院收治的脑出血患者100例,随机分成观察组和对照组,观察组实施临床护理路径模式护理,对照组实施常规护理模式护理,比较两组患者的临床疗效,患者及家属的满意度。

结果:观察组总有效率96%,对照组总有效率72%,观察组总满意度98%,对照组总满意度80%,观察组总有效率和总满意度明显高于对照组,差异具有显著性,有统计学意义(P【关键词】脑出血;临床护理路径;应用效果【中图分类号】R74 【文献标识码】A 【文章编号】1004-7484(2013)04-0339-02脑中风也叫脑溢血,是属于脑中风中的一种,是一种在中老年人群中常见的疾病,也是一种在中老年高血压患者中间层的脑部并发症,男性发病率比女性高,因发病急,对患者及家属造成严重的痛苦和压力[1]。

临床护理路径(clinical nursing pathway,CNP)是一种新型的管理模式,主要是针对以时间为顺序的诊治护理标准流程。

在本组研究资料中,我们对50例脑出血患者实施临床护理路径模式护理,取得了非常不错的效果,现将结果报道如下:1 资料与方法1.1 一般资料选取我院自2011年11月-2012年11月收治的脑出血患者100例,随机分成两组,每组50例,分别称为观察组和对照组,观察组中男30例,女20例,年龄在37-66岁,其中内囊出血14例,丘脑出血15例,脑干出血10例,颞叶出血5例,基底节出血6例;对照组中男27例,女23例,年龄在39-67岁,其中内囊出血16例,丘脑出血17例,脑干出血8例,颞叶出血6例,基底节出血3例;所有患者均经过检查诊断,确诊为脑出血患者,需要及时进行治疗。

两组患者在性别、年龄和病情上无明显的差异性,无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

临床护理路径在33例脑出血患者护理中的应用效果【摘要】目的观察分析临床护理路径脑出血患者护理中的应用效果。

方法选取我院于近期收治的33例脑出血患者将其随机分为两组,对照组13例进行常规护理,观察组20例进行临床护理路径护理,观察对比两种临床护理方法的应用效果。

结果观察组患者住院天数、住院费用及并发症发生情况较对照组少,两组数据对比差异有统计学意义(p0.05),具有可比性。

1.2 方法对照组患者进行常规护理,常规对患者进行入院情况、饮食、功能锻炼及出院指导等。

观察组患者进行有针对性的临床护理路径护理,护理人员与患者建立良好的沟通关系,了解患者对自身疾病的认识,根据患者的实际病情和心理状态制定临床护理路径,并在接下来的护理中严格执行计划,并对执行过程中出现的问题做相应调整,对患者实施有效的护理,观察组患者临床护理路径的内容主要有以下几点:1.2.1 完善基础护理患者入院后护理人员要与患者建立良好的沟通关系,将负责病人的主治医生、护士长和自己做简单介绍,解决患者初入院遇到的问题;巡房过程中注意患者的临床症状并询问患者是否需要帮助,定时帮助不能自主活动的患者翻身、排便等,保持患者的正确、舒适的体位;向患者讲解相关疾病的知识、解答患者治疗过程中遇到的问题和日常生活中的注意事项;入院后密切观察患者的临床症状,特别是头痛情况,并做好安全防护措施;保证病床的干净整洁,及时更换病号服,保持患者病号服的干净;保持大便通畅,防止便秘的发生,避免用力过度引发再次脑出血;对于有意识障碍或者肢体障碍的患者要合理安排功能锻炼计划,鼓励患者自理日常生活,尽快恢复肢体功能,提高生活质量;根据患者的病情制定合理营养的饮食菜单,补充营养,增强患者抵抗力。

1.2.2 心理健康教育脑出血患者发病快、起病急,有很高的死亡率,因此住院患者的情绪普遍不稳定,对于治疗和以后的生活没有信心,因此术后护理人员需要及时对患者进行心理健康教育,耐心向患者解释其疾病的现状,每项治疗与给药措施的作用,让患者对于自己的病情治疗进度有清楚的把握,并列举本院成功案例,缓解患者的心理压力,增强患者对抗疾病的信心,也可以与病患亲人沟通,嘱咐他们对患者多加鼓励与关心,让患者感受到亲人的呵护,积极配合治疗。

临床护理路径在脑外伤出血患者护理中的应用摘要:目的:探讨临床护理路径对脑外伤出血患者的效果。

方法:将脑外伤出血患者80例随机分为研究组和对照组各40例,研究组采用临床护理路径进行护理,对照组采取传统护理方法,分析比较两组患者间的护理效果差异。

结果:实验组患者的住院天数、住院费用、健康知识知晓分数及护理评价分数均优于对照组(p<0.05)。

结论:临床护理路径有助于提高脑外伤出血患者的护理效果,促进患者的康复。

关键词:临床路径;脑外伤;护理【中图分类号】r563 【文献标识码】a 【文章编号】1674-7526(2012)04-0196-01临床护理路径(clinical nurse paths,cnp)是一种具有针对性的、为已被确诊为某种疾病的患者制订的、从患者自己特点出发的、覆盖患者从入院到出院的整个住院期间的一整套护理计划,并在实际操作中根据这一计划实施[1]。

cnp在临床上有助于提高患者康复率,减少并发症发生率。

为探讨临床护理路径对脑外伤出血患者的应用效果,更好的指导临床实践工作,将本院于2011年1月-12月收治的脑外伤出血患者实施临床护理路径的体会报道如下。

1 资料与方法1.1 临床资料:选择2011年1月-12月在我院神经外科收治的80例脑外伤出血患者,其中男44例、女36例,平均年龄60.8岁,随机分为对照组和实验组各40例。

经统计学分析两组患者性别、年龄、病情及神经功能缺损评分等一般资料差异无显著性(p>0.05),具有可比性。

1.2 方法:对照组采用临床常规护理模式。

实验组采用临床护理路径模式:由科主任、护士长、主管医生、责任护士、康复科医生组成的医护小组,参照国内外脑外伤出血患者护理标准,按治疗过程应有的进度组织整合出一个以患者为中心的临床护理路径,包括:入院指导、检查、治疗、基础护理、饮食指导、活动、健康教育、心理护理、出院计划等,以时间顺序制定诊治护理标准流程。

责任护士每日按路径上的指示,根据患者的需要进行评估,落实措施、评价,并在路径上对患者需要并已执行的内容打勾、签名,对未打勾的内容再下一阶段的护理中应引起重视,记录并交班。

临床护理在脑出血患者护理中的应用效果分析摘要:目的:临床护理在脑出血患者护理中的应用效果分析。

方法:选取我院2010年-2010年收治的脑出血患者120例,分为两组甲组为65例,采取临床护理的路径健康教育模式,乙组55例采取神经内科现进行的传统的健康教育方式,在进行区别的健康教育后,对两组的患者的情况进行统计分析。

结果:甲组患者的对脑出血健康知识的掌握程度、态度行为的改善及早期康复训练过规范合理性,均优越于乙组的患者,两组患者的情况有显著的差异,具有统计学意义(p<0.05)。

结论:在进行脑出血患者的护理中采取;临床护理的路径可以增加患者对疾病的重视度、增强脑出血健康教育知识的掌握、有效的改变态度行为,可以能加规范的进行康复训练,能有效的维持护理健康教育的完整性及持续性,明显增加临床效果,有效的提高患者的生活质量。

关键词:临床护理路径;脑出血患者;临床疗效分析;健康教育模式【中图分类号】r473【文献标识码】a【文章编号】1672-3783(2012)03-0228-02脑出血为临床上的常见病,多发病,致残及致死率较高,严重危及人们的身体健康,其幸存者也不同程度的留有轻重不等的后遗症,给社会和家属带来经济和身体上的负担。

为提高脑出血中患者的自理能力和生活质量,对治疗后的患者进行神经及肢体功能的训练,开展临床护理的路径健康教育模式,现选取我院2010年-2010年收治的脑出血患者120例,分为两组甲组为65例,采取临床护理的路径健康教育模式,乙组55例采取神经内科现进行的传统的健康教育方式,在进行区别的健康教育后,对两组的患者的情况进行统计分析。

现将结果报告如下。

1 资料与方法1.1 一般临床资料:2010年-2010年收治的脑出血患者120例,其中男患79例,女患41例,年龄38-82岁,平均年龄60.5±11.5岁,患者的一般情况良好,意识清晰、无肝肾。

心脏的功能障碍,单侧肢体运动障碍;22例肌力为i级,34例肌力为ⅱ级,41例为ⅲ级,23例为ⅳ级,存在运动性失语89例,吐字不清99例。

临床护理路径在脑出血患者护理中的应用

摘要目的研究临床护理路径在脑出血临床护理中的应用效果。

方法60例脑出血患者为研究对象,将其随机分成常规组与临床路径组,各30例。

常规组患者采用常规护理,临床路径组采用临床护理路径。

对比分析两组的护理效果。

结果临床路径组的住院时间少于常规组,且日常生活能力量表(ADL)评分和护理总满意度均高于常规组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

结论临床护理路径在脑出血临床护理中具有重要应用价值,有助于提高患者的生活自理能力,缩短住院时间,构建和谐护患关系。

关键词临床护理路径;脑出血;满意度

脑出血多发于中老年人,且致残率、死亡率极高,严重威胁患者的生命健康。

在临床护理工作中最大程度恢复患者的各项功能,提高患者的生活质量是研究重点[1]。

临床护理路径是一种计划性护理模式,有计划、有目的、有条不紊的开展各项护理工作,给患者提供最优质的临床护理服务,促进患者恢复健康。

本科对30例脑出血患者应用临床护理路径,有效提高了患者的生活自理能力,缩短了住院时间,现将研究结果报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料选取本科2013年1月~2014年1月收治的脑出血患者,60例作为本次研究的对象,将其分成常规组和临床路径组,各30例。

常规组男18例,女12例,年龄49~68岁,平均年龄(6

2.2±5.4)岁;临床路径组男20例,女10例,年龄50~70岁,平均年龄(62.5±5.7)岁。

两组患者性别、年龄等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1. 2 方法常规组患者仅给予常规护理,包括常规检查、病情观察、基础功能锻炼、基础健康宣教等。

临床路径组患者则给予临床护理路径,具体包括:①制订临床护理路径小组。

成立由科主任、主管医师、护士长、责任护士、主管护士组成的临床路径小组,参照脑出血的临床护理标准,制定护理路径,并在实践中发现问题,改进护理路径。

②护理人员培训。

对科室所有护理人员进行知识培训,使护士彻底掌握临床护理路径的要点、关键点、操作方法,以及实施过程中可能出现情况的应对方法等。

③临床路径的实施。

在住院当天,护士热情接待意识清醒的患者,并向其做自我介绍,引导患者熟悉病房、医院环境、住院制度等,根据患者对病房的需求,尽量满足患者的要求。

监测患者体温、呼吸、血压、瞳孔、吞咽功能等,要求患者卧床休息,护士根据患者的病情和情绪给予适当心理辅导,稳定其情绪。

对于意识清醒的患者,指导其大力咳嗽,并指导家属每2小时给患者翻身1次,预防下肢静脉血栓、压疮等并发症。

住院第2天,遵医嘱对患者进行各项检查,并向患者讲解检查的目的,护士全程陪同患者做检查,一方面稳定患者的情绪,另一方面缩短时间,对于患者提出的疑问耐心解答。

做完检查,向患者解释每项数据的意思。

同时对患者进行系统健康教育,使患者对脑出血的病因、诱因、治疗、护理、预后、预

防等有所了解,向患者讲解脑出血致残的相关知识,安慰患者,让患者了解致残的预防措施,减轻患者的心理负担,提高治疗护理依从性。

住院1周后,根据患者的病情发展情况给予早期功能锻炼,进行上肢、下肢、认知、吞咽功能锻炼等。

上肢进行屈伸、旋转训练,下肢进行关节屈伸、旋转、内收训练,从被动训练到主动训练,逐渐加大训练的强度和难度,循序恢复患者的肢体功能。

认知功能锻炼通过与患者交流、聊天,给患者播放电视、歌曲,给患者读报等,逐渐帮助患者恢复认知功能。

指导患者家属给患者做各项功能锻炼,并鼓励患者自行进行锻炼,尽早下床活动。

出院时向患者详细讲解生活注意事项,按时来医院复诊等。

1. 3 评价标准观察两组患者的住院时间、ADL评分以及护理满意度。

出院前运用ADL量表进行患者生活能力的评估,分数越高表明生活自理能力越高。

护理满意度采用自制调查问卷调查评估,分成非常满意、一般满意、不满意三个等级,总满意度=(非常满意+一般满意)/总例数×100%。

1. 4 统计学方法运用SPSS20.0统计学软件对研究数据进行统计分析。

计量资料以均数±标准差(x-±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。

P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

临床路径组患者的住院时间明显短于常规组,ADL评分明显高于常规组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

见表1。

临床路径组的护理总满意度为93.33%显著高于常规组的76.67%,差异具有统计学意义(P<0.05)。

见表2。

3 讨论

临床护理路径是一种由医生、护士、营养师、康复师共同参与制订护理计划并按计划实施的护理模式,该护理模式能显著降低患者的住院时间,达到预期治疗护理效果[2]。

要求护士严格按照护理路径开展护理工作,具有严谨的工作态度以及高度时间观念,给予患者最优质的护理照顾。

如在本次研究中,脑出血患者在住院第2天进行各项检查时,护理前已制订各项措施,详细规定每个时间段的护理项目,节约文书记录时间,更多时间用于护理实践,整合医院资源,让患者在最短时间内完成各项检查,缩短患者等待的时间,减少医疗资源的浪费。

护士在对脑出血患者进行临床护理时,不断规范自己的行为,明确脑出血患者在何时应该做何种检查,给予何种治疗和护理,从而控制病情。

通过这种方式有助于减少重复劳动,提高护理质量和效率。

而且这种规范性的护理服务有助于患者得到最好的照顾,减少患者住院期间的并发症,促进患者恢复健康[3]。

在本次研究中,临床路径组患者的ADL评分显著高于常规组(P<0.05),说明运用临床护理路径有助于提高脑出血患者的生活自理能力,改善预后。

临床路径组的住院时间短于常规组,且护理总满意度高于常规组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,运用临床护理路径有助于改善病情,提高治疗效果,缩短住院时间,并且计划式的护理可使得在每项护理操作中,患者的配合度更高,有助于提高护理满意度,构建和谐护患关系。

参考文献

[1] 邓永莲,陈宗宁.临床护理路径对脑出血患者心理和生活质量的应用研究.国际护理学杂志,2015(11):1453-1454,1509.

[2] 高健,张菊芬,尚进,等.临床护理路径对脑出血患者实施效果的Meta 分析.中华现代护理杂志,2012,18(26):3101-3104.

[3] 鲁梅.临床护理路径在高血压脑出血患者中的应用.齐鲁护理杂志,2014(15):74-75.。