习题课:椭圆第二定义的应用

- 格式:doc

- 大小:160.50 KB

- 文档页数:3

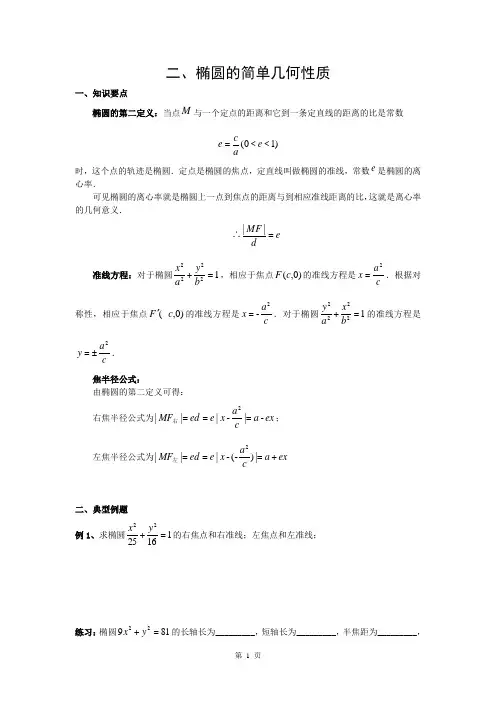

二、椭圆的简单几何性质一、知识要点椭圆的第二定义:当点M 与一个定点的距离和它到一条定直线的距离的比是常数)10(<<=e ace 时,这个点的轨迹是椭圆.定点是椭圆的焦点,定直线叫做椭圆的准线,常数e 是椭圆的离心率.可见椭圆的离心率就是椭圆上一点到焦点的距离与到相应准线距离的比,这就是离心率的几何意义.e dMF =||∴准线方程:对于椭圆12222=+b y a x ,相应于焦点)0,(c F 的准线方程是c a x 2=.根据对称性,相应于焦点)0,(c F ′的准线方程是c a x 2-=.对于椭圆12222=+b x a y 的准线方程是ca y 2±=.焦半径公式:由椭圆的第二定义可得:右焦半径公式为ex a c a x e ed MF -|-|||2===右; 左焦半径公式为ex a ca x e ed MF +===|)-(-|||2左二、典型例题例1、求椭圆1162522=+y x 的右焦点和右准线;左焦点和左准线;练习:椭圆81922=+y x 的长轴长为_________,短轴长为_________,半焦距为_________,离心率为_________,焦点坐标为_________,顶点坐标为__________________,准线方程为____________.例2、已知椭圆方程13610022=+y x ,P 是其上一点,21,F F 分别为左、右焦点,若81=PF ,求P 到右准线的距离.例3、已知点M 为椭圆1162522=+y x 的上任意一点,1F 、2F 分别为左右焦点;且)2,1(A 求||35||1MF MA +的最小值.变式、若椭圆:3 \* MERGEFORMAT 13422=+y x 内有一点3 \* MERGEFORMAT )1-,1(P ,3 \* MERGEFORMAT F 为右焦点,椭圆上有一点3 \* MERGEFORMAT M ,使3 \* MERGEFORMATMF MP 2+值最小,求:点3 \* MERGEFORMAT M 的坐标。

高考数学-椭圆第二定义应用一、随圆的第二定义(比值定义): 若),e e d MF为常数10(,<<=则M 的轨迹是以F 为焦点,L 为准线的椭圆。

注:①其中F 为定点,F (C ,0),d 为M 到定直线L :ca x 2=的距离 ②F 与L 是对应的,即:左焦点对应左准线,右焦点对应右准线。

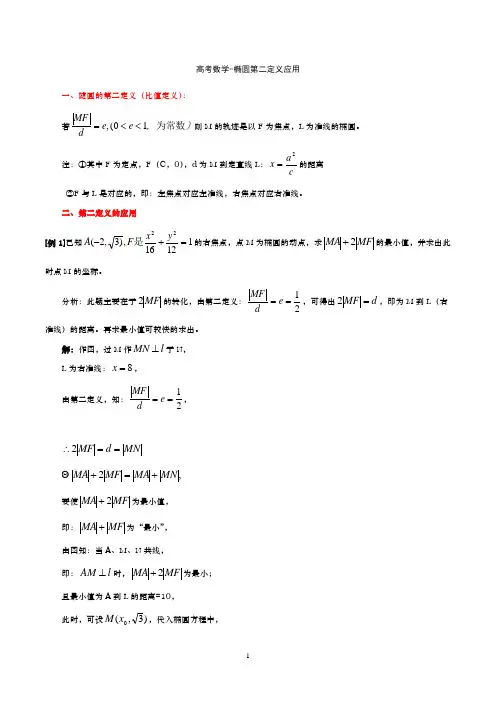

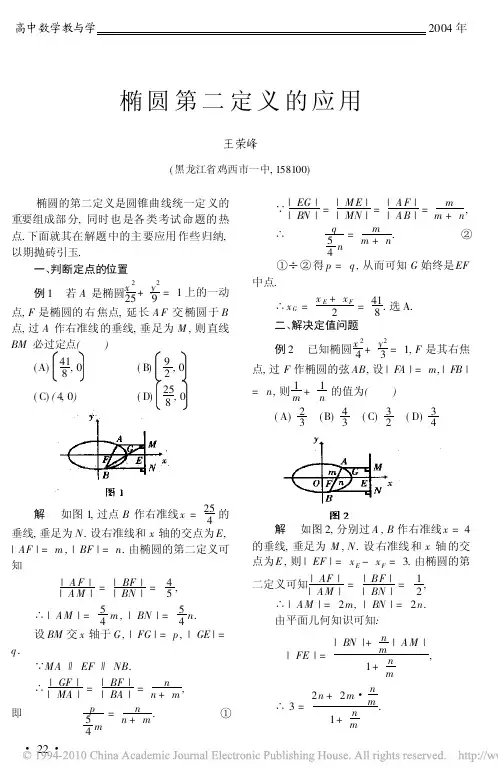

二、第二定义的应用[例1]已知11216,)3,2(22=+-y x F A 是的右焦点,点M 为椭圆的动点,求MF MA 2+的最小值,并求出此时点M 的坐标。

分析:此题主要在于MF 2的转化,由第二定义:21==e d MF ,可得出d MF =2,即为M 到L (右准线)的距离。

再求最小值可较快的求出。

解:作图,过M 作l MN ⊥于N ,L 为右准线:8=x , 由第二定义,知:21==e d MF,MN d MF ==∴2,2MN MA MF MA +=+Θ 要使MF MA 2+为最小值, 即:MF MA +为“最小”, 由图知:当A 、M 、N 共线,即:l AM ⊥时,MF MA 2+为最小;且最小值为A 到L 的距离=10, 此时,可设)3,(0x M ,代入椭圆方程中,解得:320=x 故当)3,32(M 时, MF MA 2+为的最小值为10[评注]:(1)以上解法是椭圆第二定义的巧用,将问题转化为点到直线的距离去求,可使题目变得简单。

(2)一般地,遇到一个定点到定直线问题应想到椭圆的第二定义。

[例2]:设),(00y x P 为椭圆)0(,12222>>=+b a by a x 的一点,离心率为e ,P 到左焦点F 1和右焦点F 2的距离分别为r 1,r 2 求证:0201,ex a r ex a r -=+=证明:作图, 由第二定义:e c ax PF =+201即:a ex ca x e c a x e PF r +=+=+⋅==0202011)( 又a PF PF 221=+0012)(22ex a ex a a r a r -=+-=-=∴注:①上述结论01ex a r +=,02ex a r -=称为椭圆中的焦半径公式 ②a x a ex a r PF ≤≤-+==0011由 得出c a a e a r c a ea a r -=-⋅+≥+=+≤)(11且 即c a PF c a +≤≤-1 当)a ,(,P c a PF 01--=为时 当)(a,,P c a PF 01为时+=[练习](1)过1922=+y x 的左焦点F 作倾斜角为300的直线交椭圆于A 、B 两点,则弦AB 的长为 2 分析:是焦点弦AB Θ )x (x e a )ex (a )ex (a BF AF AB B A B A +⋅+=+++=+=∴2只需求?=+B A x x (用联立方程后,韦达定理的方法可解)(2)148642122=+y x 、F F 为的左、右焦点,P 为椭圆上的一点,若,321PF PF =则P 到左准线的距离为 24分析:由焦半径公式,设)y x p 00,(得,x )ex a ex a 8(3000=-=+即又左准线为:16-=x 则P 到左准线距离为8-(-16)=24[例3] 设椭圆的左焦点为F ,AB 过F 的弦,试分析以AB 为直径的圆与左准线L 的位置关系 解,设M 为弦AB 的中点,(即为“圆心”)作,A L AA 11于⊥ ,B L BB 11于⊥,M L MM 11于⊥由椭圆的第二定义知:)(11BB AA e BF AF AB +=+=10<<e Θ 11BB AA AB +<∴又在直角梯形11A ABB 中,1MM 是中位线1112MM BB AA =+∴ 即:12MM AB < 12MM AB<∴ (2AB为圆M 的半径1MM r ,为圆心M 到左准线的距离d d r <⇒故以AB 为直径的圆与左准线相离椭圆第二定义的应用练习1、椭圆两准线间的距离等于焦距的4倍,则此椭圆的离心率e 等于( )A .21 B.31 C.41 D.42 2、椭圆的两个焦点是)3,0(1-F 和)3,0(2F ,一条准线方程是316-=y ,则此椭圆方程是( ) A .191622=+y x B.171622=+y x C. 116922=+y x D.116722=+y x 3、由椭圆116922=+y x 的四个顶点组成的菱形的高等于: 。

![椭圆第二定义习题[整理版]](https://uimg.taocdn.com/fc468196d5d8d15abe23482fb4daa58da0111c0b.webp)

设P(X0,Y0)是椭圆上的任意一点则1PF21=a-eX0,-a x0 a所以最大值1PF21=a-e(-a)=a+c 最小值1PF21=a-ea=a-c 现在我没有时间,请给我证明推倒出来对解析法的讲解与应用,多给几个例子,(从不同的角度),最好是综合题分析:椭圆的第二定义有22220202222020222||,(||()||||,(||()||:,||||PF F e d da PF e x cc e aPF a ex PF F e d da PF e x cc e aPF a ex F a PF a PF =∴=⨯-=∴=-=∴=⨯-+=∴=+=-= 00(1)当为右焦点时代表P 点到右准线的距离)(2)当为左焦点时代表P 点到左准线的距离)说明这叫焦半径公式计法是加左减右可知当为右焦点时x 时取最大值为a+c x 时取最小值为a 222||||F a PF a PF ==-00-c当为左焦点时x 时取最大值为a+c x 时取最小值为a-c例子:1.双曲线C的一个顶点到相应的准线的距离与这个顶点到另一个焦点的距离之比为m ,则m 的取值范围是(,,,)A ()1,0B (0,3-2]2 C ⎪⎭⎫ ⎝⎛21,0 D ⎪⎭⎫ ⎝⎛-223,21[解析]本题是难题,主要考查了双曲线的基本量,以及重要不等式的应用.221e e e c a c a a m +-=+-==22331211-≤+-+-e e 答案为B[错点警示]对一些常见的通过构造分离常数来使用重要不等式的问题要加强掌握[技能空间]重要不等式要重点掌握.2.(本题满分12分)若F 1、F 2为双曲线122=-by a x 的左右焦点,O 为坐标原点,P 在双曲线的左支上,点M在右准线上,且满足;)0,1 λλOM OF OP PM O F ==.(1)求该双曲线的离心率;(2)若该双曲线过N (2,3),求双曲线的方程;(3)若过N (2,3)的双曲线的虚轴端点分别为B 1、B 2(B 1在y 轴正半轴上),点A 、B 在双曲线上,且B B A B B B A B 1122,⊥=求λ时,直线AB 的方程.[解析]本题为难题,主要考查了圆锥曲线的方程,性质,以及向量共线,垂直问题,综合性很强.(1)由PM O F =1知四边形PF OM 1为平行四边形,∵OM OF OP +=λ()0 λ∴OP 平分∠OM F 1,∴平行四边形PFOM 为菱形,…………(3分)c=∴==,C C 2,022==--e e e ……………………………(4分)(2)∵2=e ∴a c 2=∴双曲线的方程为),,(,其过点32132222N a y a x =-∴所求双曲线的方程为19322=-y x …………………………………………………(7分)(3)依题意得),3,0(),3,0(21-B B ∴A B B A B ∴=,22λ、B 2、B 共线,不妨设直线AB 为:y=kx-3,A(x ),,(),,2211y x B y 则有⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧=--=193322y x kx y ,得0186)3(22=-+-kx x k ,…(8分)因为19322=-y x 的渐进线为x y 3±=,当3±=k 时,AB 与双曲线只有一个交点,不合题意…………………………………………………………………………(10分)当,3±≠k ∴221221318,36k x x k k x x --=∙--=+,9,31821221=∙--=+y y ky y又)3(),3(2,211,11-=-=y x B B y x A B ,∴5±=k ∴所求的直线AB 的方程为35,35--=-=x y x y ………………………………………………(12分)[技能空间]单位向量的理解,韦达定理的使用,此外向量与圆锥曲线的综合.[应试策略]圆锥曲线与向量的有机结合是近几年高考的一个热点,在很大程度上也降低了以前圆锥曲线问题的计算量过大,过烦等避端,而对向量的共线与垂直同直线与圆锥曲线的位置关系的转化是非常关键的地方,此外韦达定理的使用是不可缺少的.。

教学设计:《椭圆的第二定义解一类最值问题》课程分析:本节是在学习了椭圆的第一定义、第二定义及其简单的几何性质的基础上,学习椭圆的第二定义的灵活应用,因此,本节是本章的重点、难点。

学情分析:学生已经学习了椭圆的概念及其简单的性质,有一定的探究基础和思维,但是,最值问题的求解思路、定义的灵活应用比较薄弱,导致本节课灵活运用定义解决最值问题的思维存在障碍。

教学模式:诱思探究教学模式。

设计理念:根据诱思探究学科教学理论中提出的学习方式设计的教学过程,教学设计应遵循“探究-研究-运用”亦即“观察-思维-迁移”的三个层次的要素,侧重学生的“思”、“探”、“究”的自主学习。

教师的“诱”要在点上,在精不用多,让学生动脑思和究,动手探,自主探究,发现规律,探讨解法。

整个教学过程始终贯穿“体验为红线,思维为主攻”,学生的学习目的要达到“探索得资料,研究获本质”。

学习目标:1、知识目标:掌握椭圆的第二定义及其灵活应用。

2、智力目标:⑴理解椭圆的第二定义,掌握椭圆的灵活应用。

⑵最值问题的求解思路。

⑶培养学生分析、类比、归纳演绎等逻辑思维能力。

3、情感目标:通过诱思探究教学,使学生在享受成功喜悦的同时,体验数学美,激发他们的求知欲望,培养探究意识、探究意识、创新意识。

重点、难点:理解椭圆的第二定义,掌握椭圆的灵活应用。

教学流程:一、特例激疑例题:给定A(2,2),已知B是椭圆2212516x y+=上的动点,F是左焦点,当53AB BF+取最小值时,求B的坐标。

师:本题是1999年全国高中数学竞赛试题,分值20分。

(学生的情绪已开始被调起来了,看来此题来头不小,看他有什么变化。

)二、探究分析师:首先,作图分析,看看题目提供了哪些已知信息?生1:定点A(2,2),椭圆方程,点B在椭圆上,左焦点F(-3,0)。

师:其次,分析题目需要我们解决什么问题?“当53AB BF+取最小值时,求点B的坐标。

”表面上是点B的坐标,而实质上是如何使53AB BF+取得最小。

椭圆的第二定义课本上我们学习了椭圆的定义,实际上,还有另一个反映椭圆性质的定义,我们称它为第二定义,这篇文章将会为你介绍它.1.椭圆的第二定义的推导点()M x y ,与定点(0)F c ,的距离和它到定直线2:a l x c =的距离的比是常数(0)c a c a >>,求点M 的轨迹. 解:设d 是点M 到直线l 的距离,根据题意,所求轨迹就是集合MF c P M d a ⎧⎫⎪⎪==⎨⎬⎪⎪⎩⎭|,由此得222()x c y c a a x c-+=-.将上式两边平方,并化简得22222222()()a c x a y a a c -+=-. 设222a c b -=,就可化成22221(0)x y a b a b+=>>. 这是椭圆的标准方程,所以点M 的轨迹是长轴长为2a ,短轴长为2b 的椭圆. 由此可知,当点M 与一个定点的距离和它到一条定直线的距离的比是常数(01)c e e a=<<时,这个点的轨迹是椭圆,一般称为椭圆的第二定义,定点是椭圆的焦点,定直线叫做椭圆的准线,常数e 是椭圆的离心率.对于椭圆22221(0)x y a b a b +=>>,相应于焦点(0)F c ,的准线方程是2a x c=.根据椭圆的对称性,相应于焦点(0)F c '-,的准线方程是2a x c=-,所以椭圆有两条准线. 可见椭圆的离心率就是椭圆上一点到焦点的距离与到相应准线的距离的比,这就是离心率的几何意义.2.第二定义的应用例 椭圆22143x y +=内有一点(11)P F -,,是椭圆的右焦点,在椭圆上有一点M ,使2MP MF +的值最小,求M 的坐标.〔如图〕分析:假设设()M x y ,,求出2MP MF +,再计算最小值是很繁的.由于MF 是椭圆上一点到焦点的距离,由此联想到椭圆的第二定义,它与到相应准线的距离有关,故有如下解法.解:设M 在右准线l 上的射影为1M .由椭圆方程可知1212a b c e ===,,. 根据椭圆的第二定义,有112MFMM =,即112ME MM =. 12MP MF MP MM +=+∴. 显然,当1P M M ,,三点共线时,1MP MM +有最小值.过P 作准线的垂线1y =-.由方程组2234121x y y ⎧+=⎨=-⎩,,解得1M ⎫-⎪⎪⎝⎭.即M的坐标为1⎫-⎪⎪⎝⎭.。

椭圆的第二定义(比值定义)的应用陈 文教学目标:1椭圆的比值定义,准线的定义2、使学生理解椭圆的比值定义,并掌握基本应用方法3、对学生进行对应统一的教育教学重点:椭圆的比值定义的应用教学难点:随圆的准线方程的应用教学方法:学导式教学过程:一、复习前节我们学习了随圆的第二定义(比值定义): 若),e e d MF为常数10(,<<=则M 的轨迹是以F 为焦点,L 为准线的椭圆。

注:①其中F 为定点,F (C ,0),d 为M 到定直线L :ca x 2=的距离 ②F 与L 是对应的,即:左焦点对应左准线,右焦点对应右准线。

二、第二定义的应用[例1]已知11216,)3,2(22=+-y x F A 是的右焦点,点M 为椭圆的动点,求MF MA 2+的最小值,并求出此时点M 的坐标。

分析:此题主要在于MF 2的转化,由第二定义:21==e d MF ,可得出d MF =2,即为M 到L (右准线)的距离。

再求最小值可较快的求出。

解:如图所示,过M 作l MN ⊥于N ,L 为右准线:8=x ,由第二定义,知:21==e d MF, MN d MF ==∴2,2MN MA MF MA +=+ 要使MF MA 2+为最小值,即:MF MA +为“最小”,由图知:当A 、M 、N 共线,即:l AM ⊥时,MF MA 2+为最小;且最小值为A 到L 的距离=10,此时,可设)3,(0x M ,代入椭圆方程中,解得:320=x 故:当)3,32(M 时,MF MA 2+为的最小值为10[评注]:(1)以上解法是椭圆第二定义的巧用,将问题转化为点到直线的距离去求,可使题目变得简单。

(2)一般地,遇到一个定点到定直线问题应想到椭圆的第二定义。

[例2]:设),(00y x P 为椭圆)0(,12222>>=+b a by a x 的一点,离心率为e ,P 到左焦点F 1和右焦点F 2的距离分别为r 1,r 2求证:0201,ex a r ex a r -=+= 证明如图,由第二定义:e c ax PF =+201即:a ex ca x e c a x e PF r +=+=+⋅==0202011)( 又a PF PF 221=+0012)(22ex a ex a a r a r -=+-=-=∴注:①上述结论01ex a r +=,02ex a r -=称为椭圆中的焦半径公式 ②a x a ex a r PF ≤≤-+==0011由 得出c a a e a r c a ea a r -=-⋅+≥+=+≤)(11且 即c a PF c a +≤≤-1 当)a ,(,P c a PF 01--=为时 当)(a,,P c a PF 01为时+=[练习](1)过1922=+y x 的左焦点F 作倾斜角为300的直线交椭圆于A 、B 两点,则弦AB 的长为 2分析:是焦点弦AB)x (x e a )ex (a )ex (a BF AF AB B A B A +⋅+=+++=+=∴2只需求?=+B A x x (用联立方程后,韦达定理的方法可解)(学生完成)(2)148642122=+y x 、F F 为的左、右焦点,P 为椭圆上的一点,若,321PF PF =则P 到左准线的距离为 24分析:由焦半径公式,设)y x p 00,(得,x )ex a ex a 8(3000=-=+即 又左准线为:16-=x则P 到左准线距离为8-(-16)=24[例3] 设椭圆的左焦点为F ,AB 过F 的弦,试分析以AB 为直径的圆与左准线L 的位置关系解,设M 为弦AB 的中点,(即为“圆心”)作,A L AA 11于⊥ ,B L BB 11于⊥ ,M L MM 11于⊥由椭圆的第二定义知:)(11BB AA e BF AF AB +=+=10<<e 11BB AA AB +<∴又在直角梯形11A ABB 中,1MM 是中位线1112MM BB AA =+∴ 即:12MM AB < 12MM AB <∴(2AB为圆M 的半径1MM r ,为圆心M 到左准线的距离d d r <⇒故以AB 为直径的圆与左准线相离四、小结本节,重点是掌握第二定义的应用方法,特别是焦半径公式的运用(通常在焦点弦中采用)五、作业1、《课外作业》P92、102、已知椭圆13422=+y x ,能否在此椭圆位于y 轴左侧的部分上找到一点M ,使它到左准线的距离为它到两焦点F 1、F 2距离的等比中项?。

课题:椭圆的第二定义【学习目标】1、掌握椭圆的第二定义;2、能应用椭圆的第二定义解决相关问题; 一、椭圆中的基本元素(1).基本量: a 、b 、c 、e几何意义:a-半长轴、b-半短轴、c-半焦距,e-离心率;相互关系: ac e b a c =-=,222(2).基本点:顶点、焦点、中心 (3).基本线: 对称轴 二.椭圆的第二定义的推导问题:点()M x y ,与定点(0)F c ,的距离和它到定直线2:a l x c=的距离的比是常数(0)c a c a>>,求点M 的轨迹.解:设d 是点M 到直线l 的距离,根据题意,所求轨迹就是集合MF c P M d a ⎧⎫⎪⎪==⎨⎬⎪⎪⎩⎭|c a =. 将上式两边平方,并化简得22222222()()a c x a y a a c -+=-.设222a cb -=,就可化成22221(0)x y a b a b+=>>.这是椭圆的标准方程,所以点M 的轨迹是长轴长为2a ,短轴长为2b 的椭圆.由此可知,当点M 与一个定点的距离和它到一条定直线的距离的比是常数(01)c e e a=<<时,这个点的轨迹是椭圆,一般称为椭圆的第二定义,定点是椭圆的焦点,定直线叫做椭圆的准线,常数e 是椭圆的离心率.对于椭圆22221(0)x y a b a b +=>>,相应于焦点(0)F c ,的准线方程是2a x c=.根据椭圆的对称性,相应于焦点(0)F c '-,的准线方程是2a x c=-,所以椭圆有两条准线.可见椭圆的离心率就是椭圆上一点到焦点的距离与到相应准线的距离的比,这就是离心率的几何意义.【注意】:椭圆的几何性质中,有些是依赖坐标系的性质(如:点的坐标\线的方程),有些是不依赖坐标系、图形本身固有的性质(如:距离\角),要注意区别。

中心到准线的距离:d=c a 2焦点到准线的距离:d=ca 2-c两准线间的距离:d=2ca 2三.第二定义的应用1、求下列椭圆的焦点坐标和准线(1)13610022=+y x (2)8222=+y x2、椭圆13610022=+y x 上一点P 到右准线的距离为10,则:点P 到左焦点的距离为( )A.14B.12C.10D.83、若椭圆的两个焦点把两准线间的距离三等分,则:离心率e=______;4、离心率e=22,且两准线间的距离为4的椭圆的标准方程为________________________;5、若椭圆的短轴长为2,长轴是短轴的2倍,则:中心到准线的距离为____________;6、求中心在原点,一条准线方程是x=3,离心率为 35 的椭圆标准方程.7、椭圆方程为16410022=+y x ,其上有一点P ,它到右焦点的距离为14,求P 点到左准线的距离. 8、已知椭圆22143x y +=内有一点(11)P F -,,是椭圆的右焦点,在椭圆上有一点M ,使2MP MF +的值最小,求M 的坐标.(如图)分析:若设()M x y ,,求出2MP MF +,再计算最小值是很繁的.由于MF 是椭圆上一点到焦点的距离,由此联想到椭圆的第二定义,它与到相应准线的距离有关,故有如下解法.解:设M 在右准线l 上的射影为1M .由椭圆方程可知1212a b c e ====,,. 根据椭圆的第二定义,有112MF MM =,即112ME MM =.12MP MFMP MM +=+∴.显然,当1P M M ,,三点共线时,1MP MM +有最小值.过P 作准线的垂线1y =-.由方程组2234121x y y ⎧+=⎨=-⎩,,解得1M ⎫-⎪⎪⎝⎭.即M的坐标为1⎫-⎪⎪⎝⎭.。

椭圆的第二定义今天我们研究椭圆的第二定义:平面内与一个定点的距离和它到一条定直线的距离之比是常数(介于0 与1之间)的动点M 的轨迹叫做椭圆。

定点为椭圆的一个焦点,定直线为椭圆的相应准线。

先看例题: 例:点M (x , y )与定点F (c ,0 )的距离和它到定直线l : x = a~的距离的比是常数二(a > c >),求点M 的轨迹。

解:设d 是点M 到直线l 的距离,根据题意得MF-=-整理得: da得轨迹的方程为x2 + ^ 2= 1 (a > b > 0 )a2 b2归纳整理: 椭圆的第二定义:平面内与一个定点F (c ,0 )的距离和它到一条定直线l : x = a 2的距离之比是常数e = - (0 < e < 1)的 ca 动点M 的轨迹叫做椭圆,定点为椭圆的一个焦点,定直线为椭圆的准线,常数e 是椭圆的离心率。

注意:①对于椭圆方程三+ 21= 1( a 〉b > 0) a2 b 2对应于右焦点F (c ,0)的准线称为右准线,方程为x =" 2-两边同时平方并化简,得(a )x+a 2yV (x - c )2 + y2-如图所示:②e 的几何意义:椭圆上一点到焦点的距离与到相应准线的距离的比。

再看一个例题,加深印象例:到定点(2,0)的距离与到定直线x =8的距离之比为〜的动点的轨迹方程是2注意:本题中椭圆中心不在原点。

如果误认为椭圆中心在原点,而直接使用相应的a ,b ,c 直接计算,就会产生错误。

所以解决问题,要从题目条件本身出发,不能自己“创造”条件。

总结:1 .了解椭圆的第二定义中的各常量a ,b ,c ,c ,a~几何意义。

认识到离心率c 在第二定义中的关键作用。

aca2 .理解椭圆第二定义,以及第一定义与第二定义的等价性。

3 . 会用椭圆的第二定义求椭圆的轨迹方程。

4 .焦半径公式:例题:例 1 X 设椭圆的方程为匚+21= 1( a > b > 0),线段PQ 是过左焦点F 且不与X 轴垂直的焦点弦,若在左 a2b2准线上存在点R ,使4PQR 为正三角形,求离心率e 的取值范围.如图r 设线段PQ 的中点为M. 过点P 、仙、Q 分别作;磔的垂级,垂足 分别为尹,3、MM 1 i (pp\- QQ'I )对应于左焦点F 1(-c ,0)的准线为左准线,方程为x = -a2解:设动点M (x , y ),则, _________________(x - 2 )2+ y 2L - xl..两边平方整理得x 2 + 2 y 2 + 8 x -56= °.cv<?PQ> b > 0 )的右焦点F 的直线L 与C 相交于A 、B 两点,直线L 的倾斜角为60°,AF = 2 FB(1)求椭圆C 的离心率;(2)如果\AB |=巨,求椭圆C 的方程。

椭圆第二定义及其应用在新课标课本(人教A 版)《椭圆》中,有这样一道例题“例6 点),(y x M 与定点)0,4(F 的距离和它到直线425:=x l 的距离的比是常数54,求点M 的轨迹”。

我们知道,点M 的轨迹是长轴、短轴长分别为10、6的椭圆,如果对这道例题进行推广,就得到椭圆的第二定义(比值定义).定义:平面内与一个定点F 的距离和一条定直线的距离之比为常数)10(<<e e 的点的轨迹是椭圆. 定点F 称为椭圆的焦点,定直线叫做椭圆的准线,常数e 是椭圆的离心率.椭圆第二定义的巧妙运用可以使题目化繁为简,下面举例如下: 一、求距离[例1]椭圆的方程为16410022=+y x 上有一点P ,它到椭圆的左准线的距离等于10,求点P 到它的右焦点的距离.解:∵64,10022==b a ,∴66410022=-=-=b ac ,∴a c e ==53106= 依椭圆第二定义,设P 点到椭圆左焦点的距离为d ,则5310=d ,∴6=d ∴点P 到椭圆右焦点距离为2×10-6=14评述:椭圆第二定义的巧妙运用可以使题目化繁为简,熟练掌握椭圆第二定义灵活地将它应用到解题当中,是我们在学习中的重要训练对象.二、求最值[例2]已知定点A (-2,3),点F 为椭圆1121622=+y x 的右焦点,点M 在该椭圆上移动时,求|MA |+2|FM |的最小值,并求出此时点M 的坐标.分析:设M (x ,y ),则有⎪⎩⎪⎨⎧=++-+-++=+11216)2(2)3()2(2222222y x y x y x FM MA 由①可将y 用x 表示出来,将其代入②,则式子|MA |+2|FM |可转化成一个关于x 的一元函数,再求其最小值.以上解法,思路可行,计算量却很繁琐,不妨换一种思考方法.解:∵a =4,b =23,c =2∴e =21 右焦点F (2,0),右准线方程l :x =8设点M 到右准线l 的距离为d ,则21==e dFM 得2|MF |=d ∴|MA |+2|MF |=|MA |+d由于点A 在椭圆内,过A 作A K ⊥l ,K 为垂足,易证|A K|为|MA |+d 的最小值,其值为8+2=10∵M 点的纵坐标为3,得横坐标为23① ②∴|MA |+|2MF |的最小值为10,点M 的坐标为(23,3)评述:(1)以上解法就是椭圆第二定义的巧用,将问题转化成点到直线的距离去求,就可以使题目变得简单易解了.(2)一般地,如果遇到一个定点到定直线问题应联想到椭圆第二定义. 三、推导公式[例3]设P (x 0,y 0)是离心率为e 的椭圆,方程为12222=+by a x 上的一点,P 到左焦点F 1和右焦点F 2的距离分别为1r 和2r .求证:0201,ex a r ex a r -=+=证明:由椭圆第二定义,得e ca x PF =+201∴|PF 1|=e ca x 20+=e )(20c a x +,∴|PF 1|=0ex a +又e cax PF =-202,∴|PF 2|=e ca x 20-=e )(20c a x -, ∴|PF 2|=0ex a -,综上所述0201,ex a r ex a r -=+= 注意:|PF 1|=0ex a +,|PF 2|=0ex a -,称为(00,y x )点椭圆的焦半径,焦半径公式在解题中的作用应引起我们广大师生的注意.[例4]已知椭圆1922=+y x ,过左焦点F 作倾斜角为30°的直线交椭圆于A 、B 两点,求弦AB 的长. 解法一:∵a =3,b =1,c =22,∴F (-22,0)∴直线方程为y =)22(31+x 与1922=+y x 联立消元,得4x 2+122x +15=0 ①设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2)则依韦达定理,得x 1+x 2=-32,x 1x 2=415∴|AB |=21221214)(32311x x x x x x -+=-+,∴|AB |=2解法二:由于所求线段AB 是椭圆的“焦点弦”,故也可用“焦半径”公式计算:|AB |=|AF |+|BF |=2a +e (x 1+x 2)=2评述:一般地,遇到点到椭圆焦点的距离问题,可采用“焦半径”公式处理.。

椭圆第二定义应用一、随圆的第二定义(比值定义): 若),e e dMF 为常数10(,<<=则M 的轨迹是以F 为焦点,L 为准线的椭圆。

注:①其中F 为定点,F (C ,0),d 为M 到定直线L :ca x 2=的距离②F 与L 是对应的,即:左焦点对应左准线,右焦点对应右准线。

二、第二定义的应用[例1]已知11216,)3,2(22=+-y x F A 是的右焦点,点M 为椭圆的动点,求MF MA 2+的最小值,并求出此时点M 的坐标。

分析:此题主要在于MF 2的转化,由第二定义:21==e dMF ,可得出d MF =2,即为M 到L (右准线)的距离。

再求最小值可较快的求出。

解:作图,过M 作l MN ⊥于N , L 为右准线:8=x , 由第二定义,知:21==e dMF ,MN d MF ==∴2,2MN MA MF MA +=+Θ要使MF MA 2+为最小值, 即:MF MA +为“最小”, 由图知:当A 、M 、N 共线,即:l AM ⊥时,MF MA 2+为最小; 且最小值为A 到L 的距离=10,此时,可设)3,(0x M ,代入椭圆方程中, 解得:320=x 故:当)3,32(M 时,MF MA 2+为的最小值为10[评注]:(1)以上解法是椭圆第二定义的巧用,将问题转化为点到直线的距离去求,可使题目变得简单。

(2)一般地,遇到一个定点到定直线问题应想到椭圆的第二定义。

[例2]:设),(00y x P 为椭圆)0(,12222>>=+b a b y a x 的一点,离心率为e ,P 到左焦点F 1和右焦点F 2的距离分别为r 1,r 2求证:0201,ex a r ex a r -=+= 证明:作图, 由第二定义:e ca x PF =+201即:a ex ca x e c a x e PF r +=+=+⋅==0202011)(又a PF PF 221=+0012)(22ex a ex a a r a r -=+-=-=∴注:①上述结论01ex a r +=,02ex a r -=称为椭圆中的焦半径公式②a x a ex a r PF ≤≤-+==0011由 得出c a a e a r c a ea a r -=-⋅+≥+=+≤)(11且即c a PF c a +≤≤-1当)a ,(,P c a PF 01--=为时 当)(a,,P c a PF 01为时+= [练习](1)过1922=+y x 的左焦点F 作倾斜角为300的直线交椭圆于A 、B 两点,则弦AB 的长为 2 分析:是焦点弦AB Θ)x (x e a )ex (a )ex (a BF AF AB B AB A +⋅+=+++=+=∴2只需求?=+B A x x (用联立方程后,韦达定理的方法可解)(2)148642122=+y x 、F F 为的左、右焦点,P 为椭圆上的一点,若,321PF PF =则P 到左准线的距离为 24分析:由焦半径公式,设)y x p 00,(得,x )ex a ex a 8(3000=-=+即又左准线为:16-=x 则P 到左准线距离为8-(-16)=24[例3] 设椭圆的左焦点为F ,AB 过F 的弦,试分析以AB 为直径的圆与左准线L 的位置关系解,设M 为弦AB 的中点,(即为“圆心”) 作,A L AA 11于⊥,B L BB 11于⊥ ,M L MM 11于⊥由椭圆的第二定义知:)(11BB AA e BF AF AB +=+= 10<<e Θ11BB AA AB +<∴又在直角梯形11A ABB 中,1MM 是中位线1112MM BB AA =+∴即:12MM AB < 12MM AB <∴(2AB 为圆M 的半径1MM r ,为圆心M 到左准线的距离d d r <⇒故以AB 为直径的圆与左准线相离 四、小结本节,重点是掌握第二定义的应用方法,特别是焦半径公式的运用(通常在焦点弦中采用)。

椭圆的第二定义应用班级 姓名 基础梳理1.椭圆第二定义:___________________________距离之比是常数e c ae M =<<()01的动点的轨迹叫做椭圆,定点为椭圆的一个焦点,定直线为 椭圆的准线,常数e 是椭圆的离心率。

注意:①对对应于右焦点,的准线称为右准线,x a y ba b F c 22222100+=>>()() 方程是,对应于左焦点,的准线为左准线x a c F c x a c=-=-2120()②e 的几何意义:椭圆上一点到焦点的距离与到相应准线的距离的比。

自测自评1、椭圆125922=+y x 的准线方程是〔 ) A 、425±=x B 、516±=y C 、516±=x D 、425±=y 2、椭圆的一个焦点到相应的准线的距离为45,离心率为32,那么短轴长为〔 〕 A 、25 B 、5 C 、52 D 、1 3、设P 为椭圆13610022=+y x 上一点,P 到左准线的距离为10,那么P 到右准线的距离为〔 〕A 、6B 、 8C 、 10D 、154、P 是椭圆2100x + 236y =1上的点,P 到右准线的距离是8.5,那么p 到左焦点的距离是______5、动点M 到定点〔3,0〕的距离与到定直线x=253,的距离之比是35,那么动点M 的轨迹方程是_________________。

6、.P 点在椭圆225x +216y =1上,且P 到椭圆左、右焦点距离的比是1:4,那么P 到两准线的距离分别为_________________。

7、求中点在原点、焦点在x 轴上、其长轴端点与最近的焦点相距为1,与相近的一条准线距离是53的椭圆标准方程。

8、 一个椭圆的焦点将其准线间的距离三等分,求椭圆的离心率.9、已知,,是椭圆的右焦点,点在椭圆上移动,当A F x y M ()-+=231612122|MA|+2|MF|取最小值时,求点M 的坐标。

人教版高二数学上册§8.2 椭圆第二定义的应用(习题课)

班级 姓名 自我学习评价 :优 良 还需努力

【学习目标】 1. 进一步加深对椭圆第二定义及其性质的认识,会熟练运用椭圆的几何性质和第二定义解决有关问题;

2. 通过对椭圆的第二定义的应用,体会和感悟“方程思想”和“数形结合”,“分类讨论”的数学思想方法 。

【学习重点】 灵活运用椭圆的第二定义及性质解决有关问题。

【学习过程】

一、学习准备(知识准备) 请独立完成下列填空:

1.椭圆的第一定义为: ;其中的两点为椭圆的 ;常数等于椭圆的 ;

2. 椭圆第二定义:若平面内的动点M (x ,y )到定点F (c ,0)的距离和它到定直线:l c

a x 2

=的距离的比

是常数a c

,则点M 的轨迹为 ;定直线l 叫做 ,准线与长轴所在直线____,椭圆的准线有 条.

常数 a

c

e =,( <<e )是 的离心率。

e →1时,椭圆趋于 ;e →0时,椭圆趋向于 。

3.由椭圆第二定义我们得到了焦半径公式。

设),(00y x P 为椭圆上任意一点,对于标准方程

1

2

2

2

2

a

=+

b

y x 的

焦半径=1PF ;=2PF ;对于标准方程

1

x y 2

2

2

2

a

=+

b

的焦半径=1PF ;=2PF .

椭圆第二定义及其性质在解题中有何价值和作用?你知道吗?通过本节课的学习你就会知道了! ●基础练习:试一试,你能根据已知很快独立完成下列问题吗?有困难的题可与小组同学讨论。

1、椭圆

125

92

2=+y x 的准线方程是( )A.425±=x ; B.516±=y ; C.516±=x ; D.425±=y 2 椭圆的一个焦点到相应准线的距离为45,离心率为32,则短轴长为( )A 2

5

B 5 C.52 D.54

3 设点P 为椭圆

136

10022

=+y x 上一点,P 到左准线的距离为10,则P 到右准线的距离为( ) A . 6 ; B .8 ; C.10 ; D.15

4 已知点A (23,y )是椭圆112

162

2=+y x 上的点,F 是其右焦点,则∣AF ∣= ; 5.椭圆14922=+y x 与椭圆λλ(=+4

92

2y x 〉0)的形状怎样?它们的离心率有何关系?你能否快速求出与椭圆

14

92

2=+y x 有相同的离心率且经过点(3,2)的椭圆的方程? 其方程为 你是用什么方法求解的? 。

二、典型例析

【探究一】利用椭圆第二定义解题

例1:已知椭圆

15

92

2=+y x 内有一点)1,1(-A ,2F 为椭圆的右焦点,在椭圆上找一点P ,使得223PF PA +取得最小值,求最小值和点P 的坐标。

(提示:。

)可给于一定的提示!

●想一想:解决此类问题的关键是 。

在解决问题中,你认为椭圆的第一定义和第二定义各自的功能是什么? ●扩展引申:你能不能求出2PF PA +的最大和最小值?(课后探究,分小组研究解决方案)

●变式训练:椭圆19252

2=+y x 上有一点P ,它到左准线的距离等于2.5,则点P 到右焦点的距离为 例2;在椭圆

19

252

2=+y x 上求一点P ,使它到左焦点的距离是它到右焦点的距离的2倍。

●变式训练:如图所示,已知椭圆

14

3

2

2

=+

y

x

,试问能否在x 轴下方的椭圆弧上找到一点M ,使M 到下准线的距

离MN 是M 到两焦点2,1F F 的距离的比例中项,若能找到,求出此点坐标;若不能找到,需说明理由。

【探究二】 利用椭圆第二定义及性质求椭圆的标准方程

例3:已知A,B 是椭圆19252222=+a

y a x 上的两点,2

F 是右焦点,若a BF AF 5822=+,AB 的中点P 到左准线间的距离为2

3

,求椭圆的标准方程。

●闯关训练:如图所示,已知P 是椭圆)0(122

22>>=+b a b

y a x 上一点,,,21F F 为两焦点,且P F P F 21⊥,若P 到

两准线的距离分别为6和12,求此椭圆方程。

三【学后反思】1、这节课你主要解决了哪些问题?2、运用了哪些数学思想和方法?

四、后课作业(略)、

几点意见:

本节课建议应紧密围绕椭圆的第二定义及性质的运用进行编选例题和练习题。

例题三个足够了,加上前的基础练习和各个例题的变式练习,课堂容量还是比较大的。

为了节省时间,在上课前几分钟小组互评检查时就可以把学生讲解的内容分配给各组,并叫各组把解答的习题写在黑板上,上课时学生在讲解后要注意加强对学生讲解的内容引导学生互评,教师要进行好点评讲解,帮助学生揭示出知识内在的联系和解题的规律,提高学生的解题能力,帮助学生及解和掌握数形结合与分类讨论的数学思想方法,提高学生的思维品质。

例题和练习题的设计要紧紧围绕目标,循序渐进的展开,例子要具有典型性和代表性,并且几个例子之间要相互协调构成一个利用椭圆第二定义及性质解题的整体结构。

通过本节课的学习,使学生形成利用椭圆第二定义解题的整体解题认知结构,掌握利用椭圆第二定义解题的方法和规律,提高综合运用第二定义解题的能力。