藏族的唐卡文化30页PPT

- 格式:ppt

- 大小:3.74 MB

- 文档页数:30

藏族百科全书——唐卡唐卡是藏族文化中一种独具特色的绘画艺术形式。

具有鲜明的民族特点、浓郁的宗教色彩和独特的艺术风格, 用明亮的色彩描绘出神圣的佛的世界;颜料传统上是全部采用金、银、珍珠、玛瑙、珊瑚、松石、孔雀石、朱砂等珍贵的矿物宝石和藏红花、大黄、蓝靛等植物为颜料,以示其神圣.这些天然原料保证了所绘制的唐卡色泽鲜艳,璀璨夺目,虽经几百年的岁月,仍是色泽艳丽明亮.因此被誉为中国民族绘画艺术的珍品,被称为藏族的”百科全书”也是中华民族民间艺术中弥足珍贵的非物质文化遗产。

进入西藏任何一座寺庙经堂,都可以见到很多精美的“唐卡”悬于经堂四周,令人目不暇接。

这些精美的宗教艺术品是何时产生的?是怎样绘制出来的?它所绘的内容有哪些?它的用途功能是什么?这是瞻仰唐卡艺术的人都想知道的问题,也是鉴赏唐卡应具备和了解的基本知识。

什么是唐卡?唐卡是藏语的译音,有几种说法:一称“卷轴画”,是根据唐卡有画轴,也就是藏语所说的“唐薪”,它便于悬挂膜拜瞻仰,便于收藏携带的特点而言;二称“布画;三称平面绘画;还有一种说法是用彩缎装裱的宗教美术品。

根据它的特点和功能作用,“卷轴画”较为确切。

最初的唐卡起源于何时,还有待于进一步考证。

但从唐卡的形式和功能来看,它和藏民族祖先的游牧生活有着密切的关系。

在崇尚佛教的雪域先民的游牧生活中除颂念六字真言外,还需要有一种随时可以供奉身、语、意的圣物来赞颂佛陀,瞻仰佛陀,唐卡这种宗教艺术形式自然是最理想的载体。

唐卡的绘制要求严苛、程序极为复杂,必须按照经书中的仪轨及上师的要求进行,包括绘前仪式、制作画布、构图起稿、着色染色、勾线定型、铺金描银、开眼、缝裱开光等一整套工艺程序。

制作一幅唐卡用时较长,短则半年完成,长则需要十余年。

唐卡不仅仅便于收藏携带,更重要的是咫尺唐卡广阔无垠,能容三界诸佛为一堂,随时可以瞻仰、赞颂祈祷,保佑部落和家庭平安。

流传至今的藏族传统婚嫁迎娶仪式中迎亲队伍前面悬挂唐卡以求吉祥,望果节庆丰收转地边时前面唐卡引路感谢神灵保佑,在野外演出藏戏时悬挂唐东杰布唐卡于场中以示崇拜。

藏族艺术中的瑰宝——唐卡唐卡是藏族文化中一种独具特色的绘画艺术形式,凝结着虔诚的信仰和非凡的智慧,最早可追溯到吐蕃时期,千锤百炼的传承中造就了浓郁多彩的审美特征。

“唐”与空间有关,表示广袤无边,“卡”是追求极致的圆满。

经过积年累月精心描画的唐卡色彩鲜亮灿烂,只要见过一次,便会被它散发出的艺术魅力震撼,终身难忘。

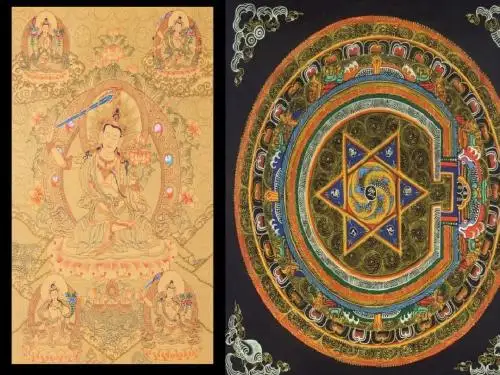

一幅上佳唐卡,需具备“数学意义的和谐,逻辑意义的完善,秩序意义的美妙”,也即“致广大、尽精微”,那富丽和谐的色调氛围、匀称精细的着色晕染、合乎规范的造型构图比例、疾徐变幻的线条勾勒,观之令人内心深处升起深远的宁静与定力。

金刚萨埵唐卡 93 x 63cm(约 5 平尺)设色绢本镜框金刚萨埵:金刚萨埵是梵语名音译,意译为“勇猛大士”、“金刚持”、“金刚手”、“普贤”,为避免名字混淆,便直呼“金刚萨埵”,亦名“金刚心菩萨”,藏语名音译为“多杰散华”。

金刚萨埵主一切如来金刚法印,其身相右手举五智金刚杵当胸,表能摧破十种烦恼;左手执般若波罗蜜多金刚铃置于左胯,表以智慧清净法音,警觉一切有情。

文殊菩萨唐卡 91 x 63cm(约 5 平尺)设色绢本镜框文殊菩萨:文殊菩萨是释迦牟尼佛的上首弟子,以智慧锐利著称,因此藏传佛教信徒中多有念诵“文咒者”,即“嗡阿惹巴匝纳底”,以此来开发智力,使自己变得聪明起来。

宗喀巴大师幼年时据说因念诵“文殊咒”,使智慧大增。

而且佛教中记载整个汉地是文殊菩萨的教化之地。

长寿三尊唐卡 93 x 64cm(约 5 平尺)设色绢本镜框长寿三尊:这幅唐卡主佛是长寿佛,三头二臂,身红色,五佛宝冠,上穿天衣,下着绸桾,身佩珍宝璎珞,双手结定印与膝上,手上置长寿宝瓶,两中立以金刚双跏跌安住与莲花月轮上。

藏唐卡常以长寿佛、白度母、尊胜佛母称为“长寿三尊”,四方息增怀念四事业空行母围绕,以勾召五大精华、寿命、福智等。

药师八如来唐卡 101 x 78cm(约 7 平尺)设色绢本镜框药师八如来:药师八佛,药师佛又作药师如来、药师琉璃光如来、蓝琉璃光药师佛王、大医王佛、医王善逝、十二愿王,为东方净琉璃世界之教主,藏语音:“桑给眉拉”。