中国气候(高中地理)

- 格式:ppt

- 大小:8.32 MB

- 文档页数:10

《中国的气候》第一课时教学设计教学目标1.通过阅读等温线、等降水量线分布图,了解我国冬、夏气温分布特点以及降水分布特点,培养学生判读、分析等值线分布图的技能。

初步学会分析气温和降水特点的形成原因。

2.了解我国温度带及干湿地区的划分依据及划分地区等,使学生进一步明确我国气候与饮食的关系。

3,分析我国东部地区雨带的推移规律及其对我国的影响。

教学重点1.我国冬夏气温的分布特点。

2.我国东部地区雨带的推移规律。

教学难点我国东部地区雨带的推移规律及其对我国的影响。

教学媒体我国温度带和干湿区挂图,几个城市的气温曲线图、降水柱状图及我国气候与饮食的剪辑视频。

教学过程导入:大家可能都看过<时间上的中国>这个栏目,它围绕着中国人对美食和生活的美好追求,,讲述了中国的美食百态,俗话说:民以食为天,例如:1、东北人爱吃炖菜,吃起来名堂也多,什么大鹅炖土豆、小鸡炖蘑菇、猪肉炖粉条、鲶鱼炖茄子、酸菜炖白肉、还都能顾名思义,也无一不是寒风里腊月天吃的乡土菜。

2、广州人爱煲汤是出了名的。

在一些外地人看来,已经到了匪夷所思的地步。

有关广州人爱煲汤的笑话,说的是一个外星人落到地球上,广州人则兴奋得两眼发光:拿来煲汤。

但事实上:民以天为食,那天是指什么呢?指气候,气候的冷热干湿影响着人们的饮食。

我们今天要讲的就是《中国的气候》第一课时,讲解气候的冷热干湿是如何影响我们的饮食。

一、气温和温度带(板书)活动一:一月气温看中国提问:1、图中等温线是如何分布的?2、大庆、北京、武汉、广州的冬季气温分别是多少?3、冬季最高温和最低温在哪里?南北温差多少?4、为什么冬季我国南北温差会这么大呢?跟什么因素有关呢?(学生在老师的引导下回答)总结:冬季气温的分布特点与原因(1)冬季气温的分布特点南暖北寒,南北温差大(2)成因①纬度因素:北方太阳高度小于南方,北方白昼比南方短,日照时间少,获得的太阳热量少;②冬季风:北方距冬季风源地近,影响大;③地形: 东西走向的山脉阻挡冬季风的南下。

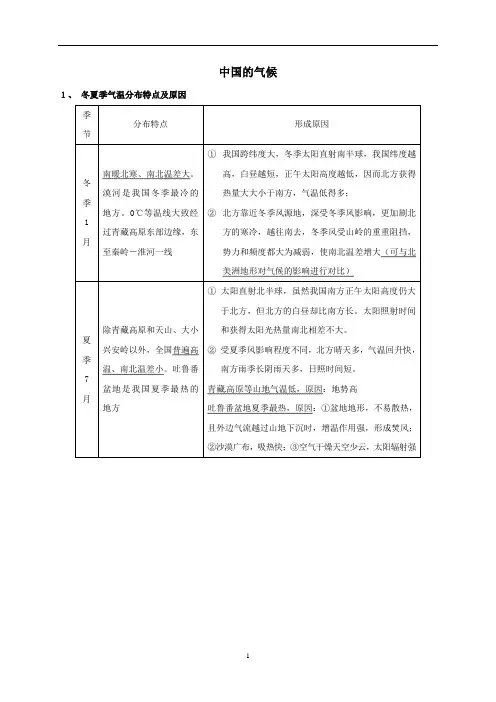

中国的气候1、冬夏季气温分布特点及原因季节分布特点形成原因冬季1月南暖北寒、南北温差大。

漠河是我国冬季最冷的地方。

0℃等温线大致经过青藏高原东部边缘,东至秦岭-淮河一线①我国跨纬度大,冬季太阳直射南半球,我国纬度越高,白昼越短,正午太阳高度越低,因而北方获得热量大大小于南方,气温低得多;②北方靠近冬季风源地,深受冬季风影响,更加剧北方的寒冷,越往南去,冬季风受山岭的重重阻挡,势力和频度都大为减弱,使南北温差增大(可与北美洲地形对气候的影响进行对比)夏季7月除青藏高原和天山、大小兴安岭以外,全国普遍高温、南北温差小。

吐鲁番盆地是我国夏季最热的地方①太阳直射北半球,虽然我国南方正午太阳高度仍大于北方,但北方的白昼却比南方长。

太阳照射时间和获得太阳光热量南北相差不大。

②受夏季风影响程度不同,北方晴天多,气温回升快,南方雨季长阴雨天多,日照时间短。

青藏高原等山地气温低,原因:地势高吐鲁番盆地夏季最热,原因:①盆地地形,不易散热,且外边气流越过山地下沉时,增温作用强,形成焚风;②沙漠广布,吸热快;③空气干燥天空少云,太阳辐射强2、温度带划分及其分布我国根据≥10℃积温自北向南划分五个温度带,即寒温带、中温带、暖温带、亚热带、热带,同时另有一个独特的青藏高原气候区。

温度带范围≧1000℃积温作物熟制热带琼全部和台南部、粤南部(雷州半岛)、滇南部(西双版纳)>8000℃一年三熟,我国热带作物和热带经济林的重要产区亚热带秦淮一线以南的大部分地区,青藏高原以东4500-8000℃一年两熟到三熟。

稻麦两熟或双季稻。

双季稻加冬作油菜或冬小麦。

我国水稻、油菜及亚热带水果、经济林的重要产区。

暖温带黄河中下游大部分地区即鲁全部和陕、晋、冀大部分和南疆3400-4500℃两年三熟或一年两熟。

我国冬小表、玉米、谷子及温带水果(苹果、梨、葡萄等)的主产区。

中温带吉全部和黑、辽、内蒙古大部,北疆1600-3400℃一年一熟。

春小麦、大豆、甜菜、玉米、谷子、高粱寒温带黑、内蒙古的最北部<1600℃一年一熟。

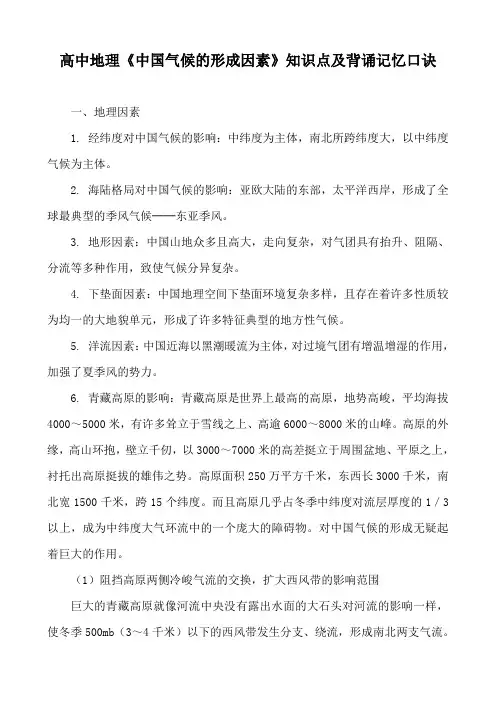

高中地理《中国气候的形成因素》知识点及背诵记忆口诀一、地理因素1. 经纬度对中国气候的影响:中纬度为主体,南北所跨纬度大,以中纬度气候为主体。

2. 海陆格局对中国气候的影响:亚欧大陆的东部,太平洋西岸,形成了全球最典型的季风气候──东亚季风。

3. 地形因素:中国山地众多且高大,走向复杂,对气团具有抬升、阻隔、分流等多种作用,致使气候分异复杂。

4. 下垫面因素:中国地理空间下垫面环境复杂多样,且存在着许多性质较为均一的大地貌单元,形成了许多特征典型的地方性气候。

5. 洋流因素:中国近海以黑潮暖流为主体,对过境气团有增温增湿的作用,加强了夏季风的势力。

6. 青藏高原的影响:青藏高原是世界上最高的高原,地势高峻,平均海拔4000~5000米,有许多耸立于雪线之上、高逾6000~8000米的山峰。

高原的外缘,高山环抱,壁立千仞,以3000~7000米的高差挺立于周围盆地、平原之上,衬托出高原挺拔的雄伟之势。

高原面积250万平方千米,东西长3000千米,南北宽1500千米,跨15个纬度。

而且高原几乎占冬季中纬度对流层厚度的1/3以上,成为中纬度大气环流中的一个庞大的障碍物。

对中国气候的形成无疑起着巨大的作用。

(1)阻挡高原两侧冷峻气流的交换,扩大西风带的影响范围巨大的青藏高原就像河流中央没有露出水面的大石头对河流的影响一样,使冬季500mb(3~4千米)以下的西风带发生分支、绕流,形成南北两支气流。

北支气流一部分沿阿尔金山成东风吹入塔里木盆地,一部分沿祁连山成西或偏西北风吹入河西走廊,二者在高原东部汇合成西北气流,流线呈反气旋弯曲,形成动力高压脊,使高原地面冷高压进一步加强,并有利于冬季风南下。

高原的约束使冬季风的势力较强。

南支气流在高原西南面为西北气流,绕过高原南侧转为西南气流,流线呈气旋性弯曲,产生动力性低压槽,在槽前暖湿气流的影响下,我国南方与北方冬季气候有较大差异。

南北两支气流在长江中下游汇合,形成北半球最为强大的西风带。

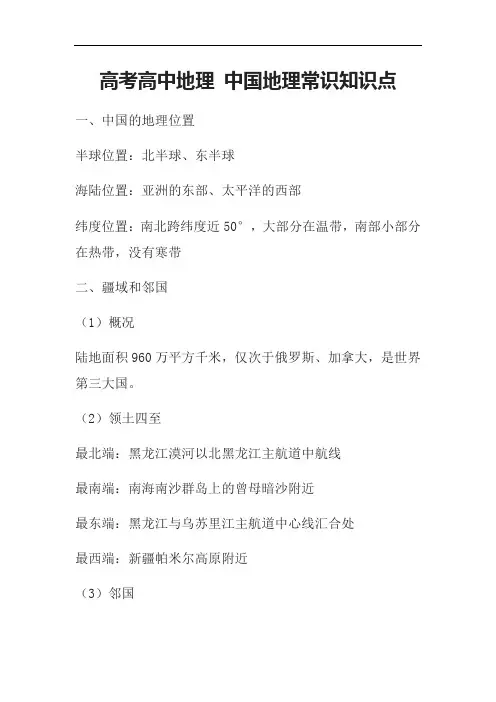

高考高中地理中国地理常识知识点一、中国的地理位置半球位置:北半球、东半球海陆位置:亚洲的东部、太平洋的西部纬度位置:南北跨纬度近50°,大部分在温带,南部小部分在热带,没有寒带二、疆域和邻国(1)概况陆地面积960万平方千米,仅次于俄罗斯、加拿大,是世界第三大国。

(2)领土四至最北端:黑龙江漠河以北黑龙江主航道中航线最南端:南海南沙群岛上的曾母暗沙附近最东端:黑龙江与乌苏里江主航道中心线汇合处最西端:新疆帕米尔高原附近(3)邻国我国陆上国界长达两万多千米,共有14个陆上邻国,从鸭绿江口开始到北仑河口依次为朝鲜、俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹、缅甸、老挝、越南。

三、我国的行政区划我国的行政区基本划分为省(自治区、直辖市)、县(自治县)和乡(镇)三级,省级行政单位包括 23 个省、5 个自治区、4 个直辖市和 2 个特别行政区。

四、中国的地形(1)地形概况地形多种多样,山区面积广大。

平原、高原、山地、丘陵、盆地五种地形齐备,山区面积广大,约占全国面积的 2/3。

地势西高东低,呈三级阶梯状分布。

第一阶梯和第二阶梯界线:昆仑山脉、祁连山脉和横断山脉;第二阶梯和第三阶梯界线:大兴安岭、太行山脉、巫山、雪峰山。

构成各级阶梯的主要地形:第一阶梯主要由青藏高原构成;第二阶梯包括:塔里木盆地、准噶尔盆地、内蒙古高原、黄土高原、四川盆地和云贵高原等;第三阶梯包括:东北平原、华北平原和长江中下游平原等。

(2)主要地形四大高原青藏高原:世界上最高的高原,被称为“世界屋脊”。

高山终年积雪,冰川纵横。

内蒙古高原:高原地势平坦开阔,西北部多荒漠、戈壁、东部和中部多肥美草原。

黄土高原:世界上黄土分布面积最广的区域。

云贵高原:高原大部分地区地形崎岖,石灰岩分布广泛。

四大盆地塔里木盆地:我国最大的内陆盆地。

内中有我国最大的沙漠塔克拉玛干沙漠。

准噶尔盆地:我国第二大盆地。

《中国的气候》(一)教学设计高二地理谷明磊学情分析由于初中地理重在记忆知识点,而高中地理重在理解形成现象的原因,所以高中地理的学习难度有所增加。

高二学生思维活跃,接受能力强,生活体验已经较多,结合生活实际进行课堂学习且引导学生自主探究,应该可取得良好效果。

效果分析本节课中,主要是结合图表分析掌握我国气温、降水的分布特点及其成因,理解我国温度带及干湿区的划分依据、分布,及其对农业生产的影响。

以学生讨论为主,讲练结合,这样可以充分发挥学生的个性,培养学生兴趣,培养学生自主探究的能力,有助于学生综合能力的培养。

本节课采用多媒体和板书相结合,学生对于本节的知识点一目了然,学生互动较好,因此,达到了课标要求。

教学反思从学生的生活实际导入,让学生知道,原来知识就发生在我们身边,在课堂上,体现学习“对生活有用的地理”。

运用了多媒体教学。

在这节课上充分利用地图,让学生读图,识图。

善于对地图的运用,培养学生的读图能力和分析问题的能力。

从课堂效果看,我感觉导入顺畅自然,重点难点突出,语言表达流畅,整节课结构紧密,知识传授严谨,能根据学生的实际情况在分析与引导上做了适当的设计,以学生讨论为主,讲练结合,这样可以充分发挥学生的个性,培养学生兴趣,培养学生自主探究的能力,有助于学生综合能力的培养且学生学习气氛好。

不足之处:一些合作探究问题学生参与的不够充分,活动气氛需要加强.学生发表意见时,学生的个体作用发挥的不够好,不能照顾到更多的学生,有些问题应该放手让学生研究,给学生更大的探究空间。

在分析问题、解决问题的能力上加强对学生的培养。

今后的努力方向:学生读图、识图、分析与运用地图的能力及从地图上获取信息的能力还是比较弱,在以后的教学中应进一步加强指导学生读图培养学生从图上获取信息的能力。

教材分析《中国的气候》是区域地理学习中中国地理概况部分,本节主要介绍中国的气候特征,掌握气候两个要素--气温和降水的特征,认识我国的气温和降水的特征的分布特点是学习了解我国气候特征及探讨其影响因素的的重要基础,所以学案编排内容的结构组织上,主要是分为两大部分:掌握我国气温、降水的分布特点及其成因;理解我国干湿区及温度带的划分依据、分布,及其对农业生产的影响。

高中地理气候知识点总结影响日照时间长短的因素(如重庆市年日照时数仅1200多小时)1.昼长; 2.地势(地势高,日出早,日落晚,日照时间长); 3.天气气候状况。

影响太阳辐射强度的因素(影响大气对太阳辐射削弱作用的因素)1.太阳高度(即纬度);2.天气状况;3.地势;4.空气密度。

如为什么青藏高原太阳辐射最强?①纬度较低,太阳高度较大;②晴天多;③地势高;④空气稀薄,大气洁净。

影响气温高低的因素1.纬度;2.地形、地势;3.下垫面性质(海陆位置、植被状况、洋流等);4.天气状况。

影响气温年较差的因素及变化规律1.纬度:低纬小,高纬大; 2.下垫面性质:海洋小于陆地,沿海小于内陆,有植被的小于裸地;3.天气状况:云雨多的地方小于云雨少的地方。

气候的海洋性越强、气温年较差越小(最热月气温在2或8月);气候的大陆性越强、年较差越大(最热月气温在1或7月,且秋温大于春温)。

影响气温日较差的因素及变化规律1、纬度或太阳辐射:低纬区大于高纬区2、季节变化:夏季大于冬季3、下垫面:海小于陆、林地小于沙地、同一位置地势越高气温日较差越小1.气候与自然带专题⑴拉丁美洲气候湿热的原因:位于赤道两侧,周围海洋广阔.⑵安第斯山南段东西两侧景观差异原因:受安第斯山影响,山地东、西两侧降水差异较大。

⑶非洲缺失温带海洋性气候的原因:非洲同纬度是海洋.⑷南半球缺失苔原带的原因:南半球同纬度是海洋.⑴同在北回归线附近,却出现了非洲、西亚的热带沙漠气候与南亚的热带季风气候、我国东南部亚热带季风气候等气候原因是:①西亚、北非位于大陆中西部,受副热带高压及来自大陆内部的信风影响,全年炎热干燥,形成沙漠气候;②南亚、我国东南部位于大陆东部,受季风环流影响,形成湿润的季风气候。

归纳:北回归线附近大陆东西岸的气候差异及成因:------海陆位置与大气环流形势不同.⑺我国降水南多北少的主要原因是:南方雨季来得早,去的晚,雨季时间长;北方雨季较短。

第15讲中国的气候考点展示素养目标我国气温的分布特点及温度带的划分。

我国降水的分布特点及干湿地区的划分。

我国气候的主要特征及影响因素。

我国不同地区的气候差异对比及其影响。

我国主要气象灾害及其对生产、生活的影响。

知识:我国气温的分布特点及温度带的划分;我国降水的分布特点及干湿地区的划分;我国气候的主要特征。

技能:结合我国等温线图或等降水量线图,能描述并分析气温或年降水量的分布规律及其形成原因。

素养:运用综合思维分析我国气候特征对农业发展的影响;正确认识气象灾害,知道其对生产、生活的影响,联系掌握防灾避灾的措施。

[学生用书P81]气温分布与温度带 ________________________________________[读图思考](1)我国温度带的划分依据。

(2)温度带对农业生产活动的地理意义。

,1.气温分布特点(1)冬季:南北温差大,气温自南向北逐渐降低。

(2)夏季:除青藏高原外,全国普遍高温,南北温差小。

2.温度带划分及主要分布地区温度带分布A 热带西双版纳、雷州半岛、海南岛、台湾岛南部B 亚热带四川盆地、云贵高原、长江中下游平原、东南丘陵华北平原、山东半岛、辽东半岛、黄土高原、河西走廊、C 暖温带塔里木盆地续表温度带分布内蒙古高原、河套平原、宁夏平原、准噶尔盆地、D 中温带东北平原E 寒温带大兴安岭北段F 青藏高原区青藏高原、横断山区北部降水和干湿地区 ________________________________________[读图思考]我国降水空间分布特点的形成原因是什么?[读图思考](1)我国干湿区划分的依据。

(2)干湿区划分在工、农业生产活动中的地理意义。

1.降水的时空分布 (1)空间分布 由东南沿海向 西北内陆递减 — 东多西少 受海陆位置影响 南多北少受雨季长短影响(2)时间分配⎩⎪⎨⎪⎧季节分配不均:主要集中于夏秋季节年际变化大:主要受夏季风势力强弱和进退时间 早晚的影响 2.干湿地区的分布干湿区 分布区A —湿润区 秦岭—淮河以南区,东北的东部、北部和青藏高原的东南边缘B —半湿润区 东北、华北平原,黄土高原南部,青藏高原东南部C —半干旱区 内蒙古高原、黄土高原和青藏高原大部D —干旱区新疆、内蒙古高原西部和青藏高原西北部我国的气候特征 ________________________________________[读图思考](1)季风区和非季风区的划分依据。

中国纬度气候分布示意图1、地理:所有的气候类型和分布情况及特点?热带沙漠气候:赤道多雨气候区的两侧,全年高温,炎热干燥,极少下雨。

地中海气候:副热带纬度的大陆西岸,约在纬度30°~40°之间,夏季炎热干燥,冬季温和多雨。

热带(稀树)草原气候:在南、北纬15°~30°之间,全年高温,一年分干、湿两季。

热带雨林气候:位于各洲的赤道两侧,全年高温多雨。

热带季风气候:北纬10°至25°之间的大陆东岸,全年高温,一年分旱、雨两季。

亚热带季风和亚热带湿润气候:南北纬25°~35°亚热带大陆东岸,夏季高温多雨,冬季温和少雨。

温带海洋性气候:位于大陆西岸,南、北纬40°~60°地区,全年温和多雨。

温带季风气候:北纬35°~55°左右的大陆东岸,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥。

温带大陆性气候:北纬35°~50°的亚洲和北美大陆的中心部分,冬寒夏热,年温差较大,干旱少雨,降水稀少且集中在夏季。

亚寒带针叶林气候:在北纬50°~65°之间,冬季长而严寒,夏季短而凉爽,降水稀少且集中在夏季。

极地苔原气候:亚欧大陆和北美大陆北冰洋沿岸,冬长而严寒,夏短而低温,降水稀少且集中在最热的月份。

极地冰原气候:极地及其附近地区,全年酷寒,降水极少,大部分不足100毫米。

高原山地气候:在中纬度地区的高原地区,气候垂直变化明显,气温随海拔加而减,随海拔减而加。

(一般海拔每升高100米,气温降低0.6℃。

)全年低温,年气温差较小,日较差大。

(1)中国纬度气候分布示意图扩展资料:影响因素指影响气候状态。

决定各地气候物理条件的因素。

这种物理条件主要是指决定地球上各地位置的地理诸要素,如纬度、高度、海陆分布、相对海陆的位置、地形等等。

此外,海流、稳定性的高、低气压的位置、盛行风也可作为气候因素。

我国的气候知识点总结高中一、概述气候是指某一地区气象要素长期的统计值,包括气温、降水、气压、湿度、风向、风速等。

气候是地球表面气象要素在长期统计的基础上确定的一种气象现象,是地理环境的重要组成部分。

我国幅员辽阔,气候类型多样,包括热带季风气候、温带季风气候、亚热带季风气候、温带大陆性气候、亚热带海洋性气候等。

二、气温气温是指大气中分子的平均热运动能量的大小。

我国气温分布具有南热北冷、东暖西寒的特点。

南方地区气温相对较高,北方地区气温相对较低。

受地形、纬度、海洋、大陆等因素的影响,我国不同地区的气温分布差异明显,形成了“一年四季不同昼夜不同”的气温特点。

三、降水降水是指大气中水分以各种形式沉积到地面的过程,包括雨、雪、霰、雾凇等。

我国降水分布不均匀,东部沿海地区降水较多,西部内陆地区降水较少。

受地形、海洋、大陆等因素的影响,我国的降水量和分布形式有显著差异,形成了“一年干湿相间,南北互异”的降水特点。

四、气压气压是指大气对单位面积的压力,是大气压力的一种表现形式。

我国气压分布呈现出东高西低的特点,东部及东南部地区气压高,西部及西北部地区气压低。

受地形、海洋、大陆等因素的影响,我国不同地区的气压分布差异明显,形成了“气压南高北低”的特点。

五、湿度湿度是指大气中水分含量的大小,通常用相对湿度来表示。

我国湿度分布具有南湿北干、东湿西干的特点。

南方地区湿度相对较高,北方地区湿度相对较低。

受海洋、大陆、风向等因素的影响,我国不同地区的湿度分布差异明显,形成了“东多西少、南多北少”的湿度特点。

六、风向风向是指大气中气流的方向,受地形、纬度、海洋、大陆等因素的影响,我国的风向分布不均匀,东部沿海地区风向较多,西部内陆地区风向较少。

形成了“一年风向多变”的风向特点。

七、风速风速是指大气中气流的速度,受海洋、大陆、地形等因素的影响,我国的风速分布不均匀,东部沿海地区风速较大,西部内陆地区风速较小。

形成了“一年风速不一”的风速特点。