大陆碰撞成矿理论

- 格式:pdf

- 大小:8.22 MB

- 文档页数:45

2006年12月Dec.,2006 矿 床 地 质 MIN ERAL DEPOSITS第25卷 第6期Vol.25 No.6文章编号:0258-7106(2006)06-0629-23青藏高原碰撞造山带:Ⅲ.后碰撞伸展成矿作用Ξ侯增谦1,曲晓明2,杨竹森2,孟祥金2,李振清2,杨志明1,郑绵平2,郑有业3,聂凤军2,高永丰4,江思宏2,李光明5(1中国地质科学院地质研究所,北京 100037;2中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037;3中国地质大学,湖北武汉 430074;4石家庄经济学院,河北石家庄 050031;5中国地质调查局西南地质调查中心,四川成都 610082)摘 要 “后碰撞”作为大陆碰撞造山作用的特定过程,以其重要的构造演化标示性特征和强烈的爆发式金属成矿作用,受到人们的高度重视。

但涉及后碰撞的一系列重要地质问题,如后碰撞期的构造特征与演化历程、岩浆发育序列和岩石构造组合、伸展成矿作用与矿床系列组合等,尚未得到清楚完好的识别、理解和阐示。

文章系统研究和总结了青藏高原后碰撞造山与成矿作用特征,提出了后碰撞伸展成矿作用的构造控制模型。

研究表明,现今处于后碰撞阶段的青藏高原,中新世以来主要经历了两阶段发育历史。

后碰撞早期阶段主要发生下地壳流动与上地壳缩短(>18Ma):下地壳塑性流动并向南挤出,在藏南地区形成EW向延伸的藏南拆离系(STD)和高喜马拉雅,上地壳强烈逆冲推覆,在拉萨地体发育EW向展布的逆冲断裂系;晚期阶段主要发生地壳伸展与裂陷(<18Ma):垂直碰撞带的EW向伸展,形成一系列横切青藏高原的NS向正断层系统(≤1315Ma)及其围陷的裂谷系和裂陷盆地。

后碰撞岩浆作用以形成钾质-超钾质火山岩、钾质埃达克岩、钾质钙碱性花岗岩与淡色花岗岩为特征,集中发育于冈底斯构造-岩浆带和藏南特提斯喜马拉雅。

淡色花岗岩与藏南拆离构造有关,其他钾质-超钾质岩浆活动则与EW向地壳伸展有关。

大陆动力学与成矿作用研究现状综述陈本金1;温春齐2;周玉2(1贵州省地震局;贵阳550001;2成都理工大学;成都610059)摘要:20世纪60年代创立的板块构造学说提供了解释大陆板块边缘成矿问题的理论框架,但对解释板块碰撞后大陆内部演化阶段的成矿作用却遇到了困难。

为此,20世纪80年代末以来,对大陆内部的动力学与成矿作用的研究,引起了地质学家的高度重视。

综合分析近年来国内外对大陆动力学与成矿作用研究,其主要研究现状为:板块边缘成矿作用为现代地球动力学演化与成矿作用的研究奠定了基础,仍受到高度重视,但大陆板块内部的成矿作用成了新的研究热点;成矿作用与壳幔相互作用以及重大地质事件密切相关,具有内在联系。

关键词:大陆动力学;成矿作用;板块内部;壳幔相互作用;重大地质事件中图分类号:P541文献标识码:A文章编号:1671-055X (2010)06-0038-04DOI:10.3969/j.issn.1671-055X.2010.06.009Advances in the Research on Continental Dynamics and MineralizationCHEN Ben-jin 1;WEN Cun-qi 2;ZHOU Yu 2(1Earthquake Administration of Guizhui province ;Guiyang 553000,China;2Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China )Abstract:Theory of plate tectonic developed in the 1960/s provides theoretical basis for explaining mineralization in the continental plate margins,but it is difficult to understanding the post-cillision mineralization during the evolutional stages in the intra-plate settings.Therefore,geologists highly focuses on the research on continental dynamics and mineralization since the late 1980/s.In comprehensive analysising in recent studies at home and abroad on continent dynamics and mineralization,several main research situations have been realized:plate edge mineralization laid a foundation for modern geodynamic evolution and mineralization study,still attached much importance;but the continent internal mineralization became the new research hot topic;mineralization tied by crust-mantle interaction or important geological events,with the inner link closely.Key words :continental geodynamics;mineralization;intra-plate;crust-mantle interaction;important geolojical events引言20世纪60年代创立的板块构造学说,为解决地球科学问题起到了巨大作用。

题目:大陆碰撞成矿理论创建和应用候选单位:1,北京大学;2,中国科学院广州地球化学研究所候选人:陈衍景、陈斌、韩宝福、熊小林项目简介:项目属于矿产资源领域的基础科学研究。

基于成矿理论的多元信息综合预测、评价是最佳找矿途径,科学而实用的成矿理论是找矿成败的关键,是矿床研究的核心。

我国大陆碰撞造山带丰富,找矿勘查需要大陆碰撞成矿理论支撑。

然而,传统观点和多数学者认为碰撞不成矿,相关研究薄弱,长期缺乏大陆碰撞成矿理论。

本项目瞄准学科空白和找矿需求,持续研究碰撞成矿30年,创新点及意义是:1、大陆碰撞成矿理论创建。

基于大量矿床解剖研究,根据碰撞造山带P-T-t 轨迹和构造几何学特点,分析A 型俯冲过程的物质迁移规律,建立了成矿省、矿田和矿床尺度的大陆碰撞成矿(CMF)模式,阐明了大陆碰撞体制的优势成矿类型,为碰撞造山带找矿勘查提供了一套成矿模型和主攻目标。

2、碰撞造山带成矿规律揭示。

运用大陆碰撞成矿理论研究中央、中亚等造山带成矿规律,取得了多项重要创新:①发现矿床集中在主边界逆冲断裂与反向边界逆冲断裂之间,呈现极性分带规律;成矿高峰为挤压向伸展转变期。

②提出包裹体,识别了了甄别矿床类型的流体包裹体标识体系,发现了含多子晶富CO2多种金属造山型矿床的存在及勘查潜力。

③查明了强增生弱碰撞与弱增生强碰撞大陆造山带之成矿类型和岩浆岩特征的差异性,厘定古亚洲洋闭合于石炭纪末至三叠纪初。

④高温高压实验研究证明了大陆碰撞成矿理论的科学性,发现埃达克质岩浆起源深度大于50km。

3、大陆碰撞成矿理论应用。

用于成矿预测,推动了矿床发现;国际矿床权威称为“陈氏CMF 模式”编入矿床教材,改变了国际矿床教材无中国人所建成矿模型的历史;作为科学依据,支撑了地质勘查和科技计划的制订。

大陆碰撞成矿理论填补了学科空白点,具原创性;产-学-研应用效果突出,具科学性和实用性;20篇论著被SCI他引2344次,平均117次/篇,8篇代表作被SCI 他引1343次,平均168次/篇,显示了学术价值和地位。

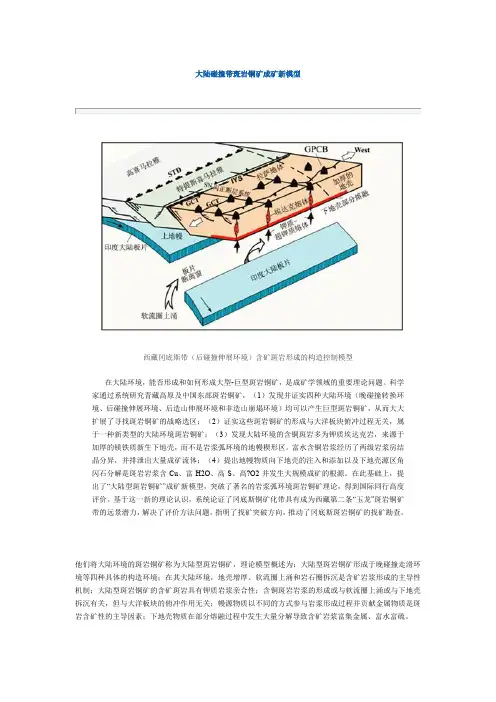

大陆碰撞带斑岩铜矿成矿新模型

西藏冈底斯带(后碰撞伸展环境)含矿斑岩形成的构造控制模型

在大陆环境,能否形成和如何形成大型-巨型斑岩铜矿,是成矿学领域的重要理论问题。

科学家通过系统研究青藏高原及中国东部斑岩铜矿,(1)发现并证实四种大陆环境(晚碰撞转换环境、后碰撞伸展环境、后造山伸展环境和非造山崩塌环境)均可以产生巨型斑岩铜矿,从而大大扩展了寻找斑岩铜矿的战略选区;(2)证实这些斑岩铜矿的形成与大洋板块俯冲过程无关,属于一种新类型的大陆环境斑岩铜矿;(3)发现大陆环境的含铜斑岩多为钾质埃达克岩,来源于加厚的镁铁质新生下地壳,而不是岩浆弧环境的地幔楔形区。

富水含铜岩浆经历了两级岩浆房结晶分异,并排泄出大量成矿流体;(4)提出地幔物质向下地壳的注入和添加以及下地壳源区角闪石分解是斑岩岩浆含Cu、富H2O、高S、高?O2并发生大规模成矿的根源。

在此基础上,提出了“大陆型斑岩铜矿”成矿新模型,突破了著名的岩浆弧环境斑岩铜矿理论,得到国际同行高度评价。

基于这一新的理论认识,系统论证了冈底斯铜矿化带具有成为西藏第二条“玉龙”斑岩铜矿带的远景潜力,解决了评价方法问题,指明了找矿突破方向,推动了冈底斯斑岩铜矿的找矿勘查。

他们将大陆环境的斑岩铜矿称为大陆型斑岩铜矿,理论模型概述为:大陆型斑岩铜矿形成于晚碰撞走滑环境等四种具体的构造环境;在其大陆环境,地壳增厚、软流圈上涌和岩石圈拆沉是含矿岩浆形成的主导性机制;大陆型斑岩铜矿的含矿斑岩具有钾质岩浆亲合性;含铜斑岩岩浆的形成或与软流圈上涌或与下地壳拆沉有关,但与大洋板块的俯冲作用无关;幔源物质以不同的方式参与岩浆形成过程并贡献金属物质是斑岩含矿性的主导因素;下地壳物质在部分熔融过程中发生大量分解导致含矿岩浆富集金属、富水富硫。

第84卷 第1期2010年1月 地 质 学 报 AC TA GEOLO GICA SIN ICA Vol.84 No.1J an . 2010注:本文为国家自然科学重点基金(编号40730419)、杰出青年基金(编号40425014)、国家科技支撑计划项目(编号2006BAB01A08)、地质调查项目(编号1212010818096)资助的成果。

收稿日期:2009209212;改回日期:2009211217;责任编辑:郝梓国。

作者简介:侯增谦,男,1961年生。

博士,研究员,博士生导师。

长期从事大陆成矿作用研究。

Email :houzengqian @ 。

大陆碰撞成矿论侯增谦中国地质科学院地质研究所,北京,100037内容提要:基于经典的板块构造而建立的成矿理论已日臻完善,完好地解释了增生造山成矿作用及汇聚边缘成矿系统发育机制,但却无法解释碰撞造山成矿作用及大陆碰撞带成矿系统。

通过对青藏高原碰撞造山与成矿作用的详细研究,并与中国秦岭和其它碰撞造山带综合对比,本文系统提出了一套全新的大陆碰撞成矿理论,简称“大陆碰撞成矿论”,初步阐明了大陆碰撞带成矿系统和大型矿床的成矿动力背景、深部作用过程和形成机制。

该理论认为,伴随大陆三段式碰撞过程而发育的主碰撞陆陆汇聚环境、晚碰撞构造转换环境和后碰撞地壳伸展环境,是大陆碰撞带成矿系统和大型矿床的主要成矿构造背景。

对应于三段式碰撞而在深部出现的俯冲板片断离、软流圈上涌和岩石圈拆沉过程,是导致大规模成矿作用的异常热能驱动力。

伴随三段式碰撞而分别出现的压2张交替或压扭/张扭转换的应力场演变,是驱动成矿系统形成发育的构造应力机制。

大陆碰撞产生的不同尺度的高热流、不同起源的富金属流体流、不同级次的走滑2剪切2拆离2推覆构造系统和张性裂隙系统,是形成成矿系统和大型矿床的主导因素。

成矿金属在碰撞形成的壳/幔混源高f O 2岩浆2热液系统、地壳深熔低f O 2岩浆2热液系统、剪切变质2富CO 2流体系统以及逆冲推覆构造驱动的区域卤水系统和浅位岩浆房诱发的对流循环流体系统中,伴随成矿金属的积聚与淀积是形成大型矿床的关键机制。

大陆碰撞成矿理论的研究进展摘要:经典的板块构造理论而建立的成矿理论已日臻完善, 完好地解释了增生造山成矿作用及汇聚边缘成矿系统发育机制, 但却无法解释碰撞造山成矿作用及大陆碰撞带成矿系统。

本文在阅读大量前人有关大陆碰撞成矿理论文献的基础上,特别是阅读有关侯增谦的“大陆碰撞成矿理论”以及陈衍景的“大陆碰撞成矿与流体作用模式”的前提下,简要介绍板块构造理论、大陆碰撞成矿理论的研究进展,重点阐述大陆碰撞成矿理论的要点、与区域成矿理论的区别、大陆碰撞流体作用模式、最后作简要总结。

关键字:大陆碰撞成矿理论板块构造理论流体作用模式研究进展经典区域成矿理论,是指建立于经典的板块构造理论基础上的区域成矿理论。

虽然不少矿床学家曾尝试借用基于大洋俯冲环境的斑岩铜矿模式,解释大陆内部古老碰撞造山带的成矿作用和矿床分布,特别是很多矿床学家依此解释华南造山带、秦岭-祁连-阿尔金-昆仑造山带以及天山-蒙古-兴安岭造山带的成矿作用和有关花岗岩类的形成,这些尝试都未能获得令人满意的结果。

由于经典的板块构造成矿理论难以很好地解释大陆碰撞带及其大陆内部的成矿作用,地质学家普遍认识到,适合于大洋和大陆边缘环境的理论或模式不可照搬到大陆内部,碰撞造山带也成为热点,通过一系列的地质工作,地质学家们对碰撞造山带的几何结构、造山机制和造山动力学过程等有了深入认识,最后导致了一系列找矿的突破和理论的提出。

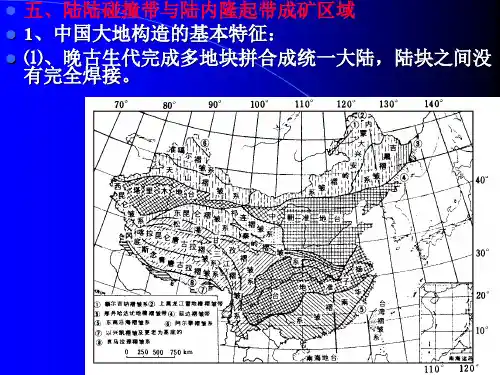

一、板块构造成矿理论矿床的形成与分布归根结底是与地球动力学演化过程(从太古宙地幔柱构造到显生宙板块构造)有关,不同的地球动力学背景必然造就不同的成矿系统和矿床类型。

板块构造成矿理论已建立了三大成矿系统,包括离散边缘成矿系统、汇聚边缘成矿系统以及克拉通成矿系统[1],并且日臻完善,很好地解释了增生造山成矿作用及汇聚边缘成矿系统发育机制。

离散边缘成矿系统:通常发育于超大陆裂解时期,产于被动大陆边缘乃至大洋扩张环境,分别形成沉积岩容矿的同生-后生矿床和火山成因块状硫化物(VMS) 矿床(图1.1)。

青藏高原碰撞造山带成矿作用构造背景、时空分布和主要类型一、本文概述本文旨在全面探讨青藏高原碰撞造山带的成矿作用构造背景、时空分布以及主要类型。

青藏高原,作为地球上最大、最年轻的高原,其形成与演化过程复杂且独特,尤其在碰撞造山带这一关键区域,地质活动频繁,矿产资源丰富。

本文将从地质构造背景出发,深入分析青藏高原碰撞造山带的成矿作用,揭示其时空分布规律,并探讨主要的成矿类型。

我们将概述青藏高原碰撞造山带的基本地质构造背景,包括板块构造、地壳运动、岩浆活动等方面,为后续的成矿作用分析提供基础。

在此基础上,我们将深入探讨碰撞造山带内的成矿作用,包括成矿物质的来源、运移、聚集以及成矿机制等,以期揭示其成矿规律。

本文将详细分析青藏高原碰撞造山带成矿作用的时空分布特征。

通过收集和分析大量的地质、地球物理、地球化学等多源数据,我们将揭示成矿作用在时间和空间上的分布规律,为成矿预测和资源开发提供重要依据。

我们将总结青藏高原碰撞造山带的主要成矿类型,包括金属矿产、非金属矿产以及能源矿产等。

通过对不同类型成矿作用的深入研究,我们将为区域矿产勘查和资源开发提供理论支撑和实践指导。

本文将从构造背景、时空分布和主要类型三个方面全面探讨青藏高原碰撞造山带的成矿作用,以期为该区域的矿产资源勘查和开发提供科学依据和决策支持。

二、青藏高原碰撞造山带的地质背景青藏高原,被誉为“世界屋脊”,是由印度板块与欧亚板块碰撞形成的巨大碰撞造山带。

这一区域的地质背景极为复杂,涉及多个构造单元、地层序列和岩浆活动。

青藏高原的碰撞造山过程始于约50 Ma 前,印度板块以低角度俯冲的方式向北推进,与欧亚板块发生碰撞。

随着碰撞的持续进行,印度板块逐渐转为高角度俯冲,形成了现今所见的青藏高原的基本地貌格局。

在碰撞造山过程中,青藏高原经历了多期的构造变形和岩浆活动。

早期碰撞阶段,主要表现为地壳缩短、增厚和大规模的逆冲推覆构造的形成。

这些构造不仅改造了先前的地壳结构,也为后续的岩浆活动和成矿作用提供了有利的地质条件。

2003年 矿 床 地 质 MIN ERAL DEPOSITS第22卷 第4期文章编号:0258-7106(2003)04-0319-15初论陆-陆碰撞与成矿作用Ξ———以青藏高原造山带为例侯增谦1 吕庆田1 王安建2 李晓波3 王宗起4 王二七5 (1中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037;2中国地质科学院,北京 100037;3国土资源部信息中心,北京 100812;4中国地质科学院地质研究所,北京 100037;5中国科学院地质与地球物理研究所,北京 100029)摘 要 青藏高原碰撞造山带以其成矿规模大、形成时代新、矿床类型多、保存条件好诸特征而被誉为研究大陆成矿作用的天然实验室。

文章基于青藏高原已有的矿产勘查与研究成果,概述了大陆碰撞过程中的主要成矿作用及其成矿带的时空分布,初步分析了陆-陆碰撞所造就的成矿背景和成矿环境以及控制成矿作用的关键地质过程,并草拟了可供今后研究的工作模型。

初步研究认为,始于60Ma的印度大陆与亚洲大陆碰撞至少形成了3个重要的控矿构造单元,即雅鲁藏布江以北的主碰撞变形带,雅鲁藏布江以南的藏南拆离-逆冲带和高原东缘的藏东构造转换带。

主碰撞变形带以巨大规模的地壳缩短、双倍地壳加厚、大规模逆冲系和SN向正断层系统发育为特征,控制了冈底斯斑岩铜矿带(含浅成低温热液金矿)、安多锑矿化带和风火山铜矿化带及腾冲锡矿带的形成及分布;藏南拆离-逆冲带由藏南拆离系(STDS)和一系列北倾的叠瓦状逆冲断裂带构成,控制了藏南变质核杂岩型金矿化、热液脉型金锑矿化和蚀变破碎带型金锑矿化的形成;藏东构造转换带以发育大规模走滑断裂系统、大型剪切带、富碱斑岩带和走滑拉分盆地为特征,控制了玉龙斑岩铜矿带、哀牢山和锦屏山金矿带及兰坪盆地银多金属矿带的分布。

按成矿系统的基本思想,初步将青藏高原碰撞造山带的成矿作用划分为3个成矿巨系统:大陆俯冲碰撞成矿巨系统、陆内走滑-剪切成矿巨系统和碰撞后伸展成矿巨系统。

大陆碰撞成矿论的概念--侯增谦本文所述的“大陆碰撞成矿论”,是一套旨在阐明大陆碰撞过程中的成矿系统发育机制和金属物质巨量集聚过程的区域成矿作用理论认识。

“大陆碰撞成矿论”认为,大陆碰撞三阶段演化过程产生的主碰撞陆陆汇聚环境、晚碰撞构造转换环境和后碰撞地壳伸展环境,是大陆碰撞带成矿系统和大型矿床的主要成矿构造背景。

对应于三段式碰撞而在深部出现的俯冲板片断离、软流圈上涌和岩石圈拆沉过程,是导致大规模成矿作用的异常热能驱动力。

伴随三段式碰撞而分别出现的压一张交替或压扭/张扭转换的应力场演变,是成矿系统形成发育的构造应力驱动机制。

伴随大陆碰撞过程而产生的不同尺度的高热流、不同起源的富金属流体流、不同级次的走滑一剪切一拆离一推覆构造系统和张性裂隙系统,是成矿系统和大型矿床形成的主导因素。

其理论要点概述于下:(1)大陆碰撞过程与成矿环境:陆一陆碰撞过程十分复杂和漫长,常常经历三阶段演化过程,即主碰撞、晚碰撞和后碰撞(Hou et a1.,2009c)。

主碰撞以陆一陆对接和大陆俯冲及其伴随的强烈逆冲推覆、地壳缩短加厚和高压变质为标志,晚碰撞以大陆聚合后的陆内地体沿巨型剪切带发生大规模水平运动为特征,而后碰撞以连续性或幕次式下地壳流动、上地壳伸展和钾质一超钾质岩浆活动为特征(侯增谦等,2006a,b,c)。

复杂的碰撞过程形成了一系列重要的成矿环境,如赋存MVT型铅锌矿床的前陆盆地(和前陆冲断带)、发育造山型金矿的碰撞缝合带、产出斑岩型铜矿的碰撞构造一岩浆带以及导致金属巨量堆积的构造转换带(包括走滑断裂带、逆冲推覆构造带、大型剪切构造带)等(图3;Hou et a1.,2009c)。

(2)深部过程与异常热能驱动:大陆碰撞过程受控于不同的深部过程,后者常常诱发了不同的异常热能,驱动了岩浆一热液或热液成矿系统的发育。

在主碰撞期,大陆碰撞俯冲和俯冲前缘断离,分别导致地壳加厚和深熔作用与软流圈上涌和壳/幔熔融,分别为壳源岩浆一成矿系统和壳/幔混源岩浆一热液成矿系统提供了异常热能驱动(图3a;侯增谦等,2006a);在晚碰撞期,壳幔物质的侧向流动(Mo eta1.,2007)和软流圈的大规模上涌(钟大赉等,2000),诱发深部幔源岩浆活动,控制浅部转换构造及其成矿系统(图3b;侯增谦等,2006b;Hou eta1.,2009c);在后碰撞期,俯冲大陆岩石圈拆沉和地幔减薄,引发下地壳流动和部分熔融,驱动斑岩岩浆一热液成矿系统,导致上部地壳伸展和部分熔融,驱动浅成低温热液成矿系统(图3c;侯增谦等006c;HOU et a1.,2009c)。

大陆碰撞成矿理论的创建及应用陈衍景【期刊名称】《岩石学报》【年(卷),期】2013(029)001【摘要】The importance of the continental collision metallogeny is addressed in this paper. The development history of the continental collision metallogeny is divided into five periods, namely, preparation (before 1970) , incubation ( 1971 ~ 1990) , birth (1991 ~2000) , growth (2001 ~2010) and maturation (2011 and thereafter). The hardcore of the continental collision metallogeny is considered to include four tectonic models for Collisional orogeny, Metallogeny and Fluid flow (abbreviated to CMF) at differing scales (global tectonics, orogen, terrane and deposit). It also contains the characterizations of four classes of hydrothermal mineral systems formed in continental collision regime as well as their comparative illustrations with the mineral systems formed in other tectonic settings. The paper also introduces several successful ore-exploration examples guided by the continental collision metallogeny. The facts presented in the paper show that Chinese geologists have contributed much to the development of the continental collision metallogeny, by utilizing the unique conditions of abundant continental collision orogens in China.%本文阐明了大陆碰撞成矿理论的重要性,将大陆碰撞成矿理论的发展史划分为1970年以前的预备期,1971~1990年的孕育期,1991~2000年的诞生期,2001~2010年的成长期和2011年以后的成熟期;指出大陆碰撞成矿理论的核心内容是4个不同尺度(全球构造、造山带、地体、矿床)的碰撞造山流体成矿模式(CMF模式)和4种类型成矿系统的特征及其与其它环境同类成矿系统的对比;介绍了运用大陆碰撞成矿理论指导找矿预测的成功范例.事实证明,中国学者发挥中国碰撞造山带丰富的自然优势,为发展大陆碰撞成矿理论做出了重大贡献.【总页数】17页(P1-17)【作者】陈衍景【作者单位】北京大学造山带与地壳演化重点实验室,北京100871;中国科学院矿物学与成矿学重点实验室,广州510640【正文语种】中文【中图分类】P611【相关文献】1.金矿找矿中构造成矿理论的应用研究 [J], 彭轶2.论构造成矿理论的研究进展及其在金矿找矿中的应用 [J], 欧洋;钟康惠3.地质异常成矿理论在多本沟地区铀成矿预测中的应用 [J], 包乃柱;牛子良;李强4.浅谈金矿找矿中构造成矿理论的应用 [J], 张骞5.八十年代我国铝土矿成矿理论研究现状(上)——成矿理论研究概况、研究成果及应用 [J], 李启津;杨国高因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。