基底动脉尖综合征

- 格式:ppt

- 大小:519.00 KB

- 文档页数:15

基底动脉尖综合征23例临床分析杨小辉刘红龙(五四一总医院,山西运城043800)【摘要】目的探讨基底动脉尖综合征发病机制、危险因素、临床表现、影像学特征、诊断以及治疗,提高对该疾病的认识。

方法结合相关文献,对我院2015年6月—2017年12月住院23例基底动脉尖综合征患者的临床资料进行回顾性分析。

结果基底动脉尖综合征好发于中老年患者,主要病因是动脉栓塞和血栓形成,危险因素有高血压、高血脂、糖尿病、心房纤颤、脑梗死史、吸烟等。

常见的临床表现为突发眩晕或意识障碍、眼球运动障碍、瞳孔异常、皮质盲或偏盲、肢体运动障碍。

结论基底动脉尖综合征是一种特殊类型的脑血管病,预后差,病死率及致残率高。

早期诊断和积极治疗能提高生存率和减少致残率,在治疗时间窗内溶栓能明显改善预后。

【关键词】基底动脉尖综合征临床表现磁共振成像治疗DOI :10.19435/j.1672-1721.2018.35.103基底动脉尖综合征(top of the basilar syndrome ,TOBS )是一种特殊类型的缺血性脑血管疾病,最早由Caplan 在1980年提出。

该病发病率较低,但病情危重,病死率及致残率高,早期诊治能明显改善预后。

本研究收集我院2015年6月—2017年12月住院23例TOBS 患者的临床资料,探讨基底动脉尖综合征发病机制、危险因素、临床表现、影像学特征、诊断以及治疗,以提高对该疾病的认识。

1资料与方法1.1临床资料本组患者共23例,其中男15例,女8例,年龄41岁~83岁,平均年龄56.9岁。

既往有高血压17例(73.9%);高脂血症11例(47.8%);糖尿病7例(30.4%),均为2型糖尿病;心脏病史11例(47.8%),其中合并心房纤颤8例;有缺血性脑卒中史6例(26.1%),其中4例为后循环缺血性卒中;吸烟史13例(56.5%);饮酒史4例(17.4%)。

所选患者均符合1995年全国第四届脑血管病学术会议制定的脑梗死诊断标准,除外头颅创伤或心脏手术引起的脑梗死、蛛网膜下腔出血引起血管痉挛导致的脑梗死。

2例基底动脉尖综合征的护理体会基底动脉尖综合征是一种少见但严重的心脏疾病,临床上常表现为左心室病变、心力衰竭和猝死等症状。

作为护士,我参与了近期一例基底动脉尖综合征患者的护理工作。

在护理过程中,我深刻体会到了这种疾病的严重性以及护理中的注意事项。

首先,基底动脉尖综合征患者的病情变化快,病情恶化迅速。

我所接触的患者,入院时只是有些心悸和呼吸困难的症状,但在数小时之后就出现了严重的心力衰竭和低血压。

因此,及早的识别和干预非常重要。

护理人员要时刻监测患者的体征和病情指标,如心率、血压、呼吸频率、饱和度等,及时发现病情变化,并及时采取相应的护理措施。

其次,基底动脉尖综合征患者的心力衰竭症状严重,需要进行积极的护理干预。

心力衰竭是这种疾病常见的症状之一,患者常表现为呼吸困难、咳嗽、水肿等症状。

在护理中,我们要密切关注患者的呼吸状况,如呼吸频率、呼吸深度、呼吸音等,及时采取措施,如给予氧气、卧床休息、留置导尿等,缓解患者的症状,提高其生活质量。

再次,基底动脉尖综合征患者的心律失常风险较高。

基底动脉尖综合征患者常常伴有心律失常,如室性心律失常、房颤等。

在护理中,我们要定期监测患者的心电图,密切关注患者的心律情况,发现心律失常及时处理。

同时,我们还要教育患者和家属关于心律失常的风险,告知他们如何避免诱发因素,如情绪波动、饮食不规律等,从而减少心律失常的发生。

最后,基底动脉尖综合征患者的心理护理也非常重要。

这种疾病对患者来说是一种严重的打击,往往会给患者带来巨大的心理压力。

在护理中,我们要积极关注患者的心理变化,与患者进行有效的沟通,帮助他们缓解焦虑和恐惧,提供心理支持。

同时,我们还要鼓励患者积极面对疾病,参与康复训练,提高患者的自我管理能力。

综上所述,基底动脉尖综合征是一种严重的心脏疾病,需要护理人员密切关注患者的病情变化、积极干预心力衰竭症状、监测心律失常的风险以及提供心理护理支持等。

通过这次护理经验,我不仅提高了护理技能和专业知识,更加深刻地意识到了护理对患者的重要性,同时也增强了我作为一名护士的责任感和使命感。

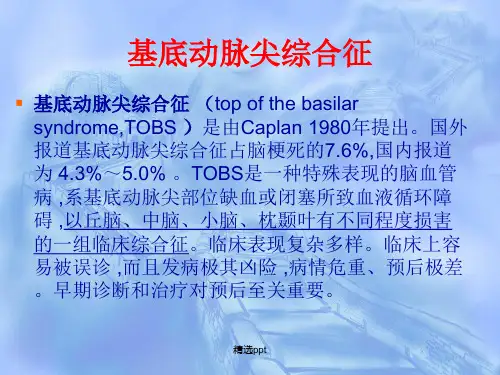

基底动脉尖综合征(top of basilar syndrome, TOBS)最早由Caplan于1980年提出,主要是指以基底动脉尖端为中心的5条血管(双侧大脑后动脉、双侧小脑上动脉、基底动脉,呈“干”字形分布)血液循环障碍导致的缺血性卒中症候群,常引起中脑、丘脑、丘脑下部、脑桥上部、小脑、枕叶和颞叶内侧的多发梗死。

Caplan 将其分为2组:以中脑和丘脑受损为主的脑干首端型和以颞叶内侧面、枕叶受损的大脑后动脉区梗死。

主要危险因素:高血压(65.9%)、糖尿病(23%)、心脏病(心房颤动、心肌梗死,12.5%)、动脉炎、高脂血症、吸烟、酗酒、血管畸形等主要病因:脑栓塞(有病因描述的126例中,76例为脑栓塞,占60.3%,国外文献报道61.5%),栓子主要是心源性的,其次主要为动脉粥样硬化性斑块脱落所致(由于基底动脉近端较远端宽,栓子移行常在端分叉处受阻),其次为脑血栓形成。

主要临床表现:1.眼球运动&瞳孔异常;2. 单&双侧动眼神经部分&完全麻痹;3. 一个半综合征\眼球上视不能(上丘受累);4.光反应迟钝\调节反应存在(顶盖前区病损);5 一过性&持续数日的意识障碍(中脑&丘脑网状激活系统受累);6.对侧偏盲&皮质盲(枕叶受累);7.严重记忆障碍(颞叶内侧受累)。

影像学:中脑、丘脑下部、脑桥上部、小脑、颞叶内侧面2个或2个以上部位的缺血性梗死的体征和影像可诊断为TOBS。

以中脑和丘脑梗死多见,双侧丘脑内侧对称性分布的“蝶形”影像为该病的特征表现。

脑血管造影显示85%的患者在基底动脉尖部2cm的直径范围内有狭窄或闭塞,并且有动脉硬化存在,还可发现基底动脉尖部的巨长动脉瘤、血管变异、单侧椎动脉异常等血管病变。

DSA是公认的TOBS 诊断金标。

局部解剖:1.小脑上动脉起于基底动脉尖端,分布于小脑的上面、小脑髓质深部和齿状核等中央核团,以及脑桥首端被盖部、脑桥中脚、中脑尾端被盖外侧部。

基底动脉尖综合征基底动脉尖是指以基底动脉顶端为中心的2cm直径范围内5条血管交叉的部位,即左右大脑后动脉、左右小脑上动脉和基底动脉顶端,形成一个“干”字。

任何原因造成该区循环障碍,即构成基底动脉尖综合征。

基底动脉尖综合征是特殊类型的脑干血管病,病变累及的供血部位包括丘脑、中脑、小脑、枕叶、颞叶内侧以及丘脑下部等,其病死率、致残率高,发病迅速,治疗效果差,发病率约占脑梗死的4-10%,其中以丘脑及中脑缺血最为常见。

基底动脉尖综合征的主要病因为血栓形成,以栓塞居多,其次为解剖变异,血流动力学改变,动脉痛和动脉尖等起。

危险因素与一般缺血性卒中相似,例如:高血压、糖尿病及吸烟等。

211 眼部特征眼球运动障碍及瞳孔异常是基底动脉尖综合征最常见特征。

顶盖区和后连合梗死引起上视麻痹,红核的内侧和背侧梗死引起下视麻痹;患者动眼神经完全麻痹伴对侧上视障碍引起假性Parinand 综合征,是核性损坏最具特征的表现。

中脑导水管下方中线处受累导致眼睑下垂,上睑抬高或退缩,内侧受损可出现核间性眼肌麻痹及眼震。

若导水管腹侧中腹背盖内侧缺血,瞳孔及射弧传入纤维,在视束E-W核段受损,出现瞳孔不圆或偏离中心。

若为间脑病灶切断了瞳孔及反射弧的传入纤维及双侧交感神经纤维功能障碍,可出现小瞳孔及会聚障碍或假性外展神经麻痹。

212 意识障碍病变累及中脑或大脑上行网状结构激活系统,不能将外界的刺激上传入大脑皮质, 发生率为77%~100%,一般持续6h~3d。

还有睡眠障碍、大脑幻觉等,主要表现为幻听、幻视。

213 肢体活动障碍大脑的动脉近端深穿支闭塞或发生缺血,可能引发大脑脚梗死而产生偏瘫,偏身感觉障碍,双侧病变可致四肢瘫。

214 视觉障碍表现为同向性象限者,偏音或皮质音,少数为闪光幻觉、视物变形,在临床上占一定比例,有的报告可出现嗅觉功能下降,主要是丘脑内侧核受损。

215 影像学特点对正确诊断具有重要意义,尤其是MRI对发现后窗病变更具优势,显示双侧丘脑、小脑、枕叶、颞叶内侧面及中脑等部位,同时存在两个以上部位病灶,即提示为基底动脉尖综合征,主要表现以丘脑和中脑梗死为主,如出现双侧丘脑“蝶形”病灶,则更具有特征性,CT 检查仅供参考,脑血管造影可直接显示闭塞的动脉,同时能为寻找病因提供依据,对急性期患者还可以同时进行动脉内溶栓治疗。

基底动脉尖综合征名词解释

【基底动脉尖综合征名词解释】

基底动脉尖综合征,又称基底动脉远端狭窄型心肌梗死,是一种

罕见的心脏疾病。

其特点是主要影响心脏后壁性质量的心肌梗死,表

现为心电图上的ST段高度抬高和宽波复合波改变。

基底动脉为心脏主要的供血动脉之一,如果动脉受到狭窄或闭塞

的影响,将导致心肌的缺血甚至坏死。

而基底动脉尖综合征则是因为

在基底动脉末端的远端区域出现了严重狭窄或闭塞,导致心脏后壁的

心肌灌注受到影响。

该疾病的临床表现多为胸痛、气促、心慌等症状,但由于其罕见性,容易被误诊。

此外,该疾病还会对心室功能产生不良影响,如左

心室功能不全等。

目前,该疾病的治疗尚无明确有效的方法,一般采用保守治疗,

如引导心肌缺血部位的血流、改善心肌代谢状况、降低心肌负荷、对

相关症状进行治疗等方法。

对于病情严重的患者,可能需要手术治疗。

因此,一旦患上基底动脉尖综合征,患者应及早就医,接受专业医生

的治疗。

同时,该疾病的预防也非常重要,要保持良好的生活习惯和

正常的饮食,避免过度劳累和情绪波动,以减少患病风险。

总之,基底动脉尖综合征虽然罕见,但对心脏健康的危害不容忽视。

因此,每个人都应该时刻保持健康的生活方式,同时定期进行身

体检查,尽早发现和治疗潜在的健康问题。