李劼人“大河小说”初探

- 格式:doc

- 大小:14.50 KB

- 文档页数:3

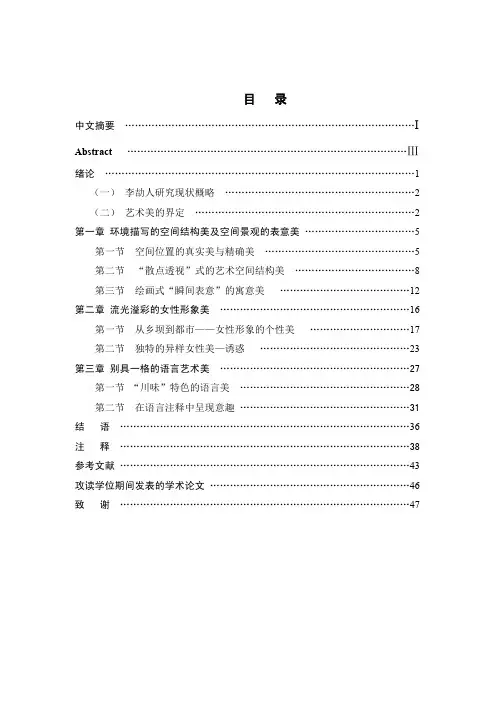

目录中文摘要 (I)Abstract (Ⅲ)绪论 (1)(一)李劼人研究现状概略 (2)(二)艺术美的界定 (2)第一章环境描写的空间结构美及空间景观的表意美 (5)第一节空间位置的真实美与精确美 (5)第二节“散点透视”式的艺术空间结构美 (8)第三节绘画式“瞬间表意”的寓意美 (12)第二章流光溢彩的女性形象美 (16)第一节从乡坝到都市——女性形象的个性美 (17)第二节独特的异样女性美—诱惑 (23)第三章别具一格的语言艺术美 (27)第一节“川味”特色的语言美 (28)第二节在语言注释中呈现意趣 (31)结语 (36)注释 (38)参考文献 (43)攻读学位期间发表的学术论文 (46)致谢 (47)中文摘要独创性是艺术生命的不竭源泉,真正的作家必有独具的风格。

衡量一个作家艺术成就高低的重要条件之一就是要看他给我们带来了多少前人未曾涉足、后人难以超越的文学新元素。

独特新颖且不失普遍意义的作品往往具有恒久的文学价值,川籍作家李劼人在这方面可以说是成绩斐然。

在半个多世纪的创作生涯中,李劼人始终坚持自己的创作姿态,他以现实生活为创作根基,用他手中那一支令人羡慕的笔,鲜活地还原了地域性风土神韵、各阶层人物的生活样态、心理状态、语言口吻等,给后人呈现了一个原汁原味的川西世界。

李劼人善于开采外显世界里的各种内隐的美。

他有一套独特新颖的小说美学理念,并以此作为自己小说创作的指导思想,从而建构起一个充满浓郁川味特色的完备的小说审美图式。

其代表作“大河小说”(《死水微澜》、《暴风雨前》、《大波》)以《清明上河图》式的艺术画轴,为读者展示了川西这个特定的区域独有的景观。

他凭借艺术的慧眼、灵动的笔触,升华了生活,酿造了甘醇,为中国现代文坛留下了宝贵的财富。

针对李劼人的创作特色,本文试图从“艺术美”的角度来阐述李劼人作品中所蕴含的各种审美元素,在作品细读的基础上,对其中所呈现的诸多艺术美形态做出系统的观照。

本文绪论主要通过对李劼人研究现状的综述,指出目前研究的缺失与不足,继而从这些不足中提出自己的研究方向与写作设想,并对“艺术美”这一概念做出界定,以此作为观察李劼人小说的视点,且将这种考察集中于他的“大河小说”。

李劼人新版“大河小说”的症候式分析的开题报告一、背景介绍“大河小说”是中国文学中一种开展广泛而风靡一时的文学类型,其主要特点是以庞大的历史背景和社会环境为背景,通过多角度、多人物共同塑造故事情节和人物刻画,展示一个特定时期的社会生活和人性面貌。

具有独特的叙事方式和深刻的社会意义,深受读者喜爱。

李劼人是当代中国著名作家,曾获得过多个国家级文学奖项,其作品广为流传。

他曾写下《大江大河》、《黄金时代》等多部小说,其中以《大江大河》系列尤为著名。

近年来,李劼人开始进行“大河小说”的创作实践,尝试通过自己的文学理解和想象力,重新定义和诠释这一文学类型。

他的新作品《大河小说》热度很高,备受关注。

二、研究目的本研究旨在通过对李劼人新作《大河小说》的症候式分析,探讨其作品与传统“大河小说”的异同点,从而揭示其在文学风格、叙事方式、主题意义等方面的创作特色。

通过具体的实证分析,从文本层面入手,归纳总结新文学类型的特征与成因,提升我们对当代文学创作的认知和理解水平。

三、研究内容1. 对“大河小说”类型的基本介绍,包括其起源、发展及特点等方面的分析,为进一步探讨李劼人新作《大河小说》的创新特色奠定基础;2. 对《大河小说》进行整体阅读和分析,关注其在文学风格、叙事方式、主题意义等方面的特殊表现和设计;3. 通过对李劼人新作和传统大河小说的比较研究,了解新型“大河小说”的发展趋势和类型特色,揭示其创作诉求和意义;4. 基于案例研究,归纳总结新文学类型的特征与成因,探讨当代文学创作的问题和趋势,为文学理论研究提供参考和积累。

四、研究方法本研究采用文学研究文本分析法,将李劼人新作《大河小说》的文学语言和艺术特点作为研究对象,通过对文学作品的文本分析、比较研究和经验案例分析,探讨现代文学创作的新趋势和类型特色。

五、研究意义本研究旨在探讨现代文学创作的新趋势和类型特色,为文学理论研究提供新的思路和方法,同时也为读者提供更深入的阅读体验,使读者从更全面的视角认知和理解文学作品。

论李劼人的大河小说“三部曲”卢晓蓉内容提要:李劼人的大河小说《死水微澜》、《暴风雨前》和《大波》“三部曲”,以史实为蓝本构建了小说的框架与主脉,开创了全景式描绘时代风云和社会生活的先河,恰当处理了真实人物与虚构人物之间的关系,对人物的心理及性格特征也有非常独到的刻划和富于人性深度的描写。

《大波》是迄今为止惟一正面描写辛亥革命在四川的文学巨著,具有相当重要的文学和史学价值,而《死水微澜》和《暴风雨前》则为《大波》作了很好的铺垫。

关键词:李劼人 大河小说 辛亥革命 《大波》一李劼人(1891—1962)是中国现代文学史上一位不可绕过的重要作家,他在现代作家中最早勤工俭学,由此而阅读、翻译、引进了一批法国重要的作品,并在创作中融入了西方文学的创作经验,使自己的作品成为“从十九世纪初开始的,在中国文学中出现的中西影响相融合的一个范例” 1。

早在20年代,李劼人就打算“把几十年来所生活过,所切感过,所体验过,在我看来意义非常重大,当得起历史转捩点的这一段社会现象,用几部有连续性的长篇小说,一段落一段落地把它反映出来” 2,这便是他在30年代中期创作大河小说“三部曲”《死水微澜》、《暴风雨前》和《大波》的由来。

“三部曲”中的《大波》是现代文学史上第一部历史题材长篇小说。

据樊骏回忆,历史学家黎澍在20世纪60年代初的一次座谈会上专门指出“李劼人的‘大波’三部曲是不可多得的文学巨著,希望我们的文学史能够给予充分的评价。

” 3“三部曲”以成都和四川为背景,写到了自1894年甲午战争到1911年辛亥革命之间的若干次重大历史事件,生动再现了我国从封建专制迈向现代文明这一历史巨变的艰难过程。

对于这场影响深远的世纪之变,鲁迅生前曾遗憾地说:“即·115·中国现代文学研究丛刊.2010年第2期以前清末年而论,大事件不可谓不多了:鸦片战争,中法战争,中日战争,戊戍政变,义和拳变,八国联军,以至民元革命。

然而我们没有一部像样的历史的著作,更不必说文学作品了。

李劼人小说中的“坏女人”形象引言:李劼人(1891--1962),四川成都人。

1919--1924年赴法留学,在法国学习期间受法国社会现代文学思想影响,用法国大河小说的文字来书写中国现代历史中的,打破封建伦理道德思想,打破世俗束缚,自主而敢为的女性形象。

塑造了众多以“坏女人”为代表的追求真实情爱,自由婚恋的先驱者。

以世俗化的的真实笔触展现了特定时代环境中的国人世界观,道德观,爱情观等思想的变化发展。

摘要:本文以李劼人大河小说中个性张扬,打破世俗思想的”坏女人”形象及语言,浅析特定时代中国社会女性的思想观念发展.关键词:大河小说坏女人婚恋观世俗化情欲为载体的女性觉醒在中国千年以来处于被压抑压制的地位,其一生在香闺一隅之地,四墙之内,没有与社会接触的机会,没有创造事业的机会,所以女人所有的价值就只依附于男人而生,成为男人玩赏和豢养的传宗接代的工具。

在新文化运动的背景下,人们正在以一种空前绝后的关注来描写女性这个群体,但是其关注焦点确是女性问题背后的社会问题。

李劼人大河小说却在关注社会时,更加关注女性本身,塑造了众多有血有肉的女性象形。

还原女性世俗而真实的欲望追求,女性在觉醒中张扬个性,追求自由与权力,大胆的婚恋观念,通过对情欲的大胆追求,地传统的颠覆呈现。

1,女性自我的觉醒蔡大嫂对镜子微笑觉得自己迷人,“难怪罗哥那样的癫狂,难怪男人家都喜欢盯着我不转睛。

”黄太太认为自己的头发梳的好吸引男人的注意“她觉得凡与他接近的男性,都应该爱她,都应该被她倾倒,供她玩弄,不许背叛她,不许分心向第二个女人,不许批评她一个字的。

”她们要强,虚荣,自尊,自信这的想法和追求实际是自我意识觉醒的表现,她们不仅要生存,要得到更好的生存资料,更要得到作为人格主体所需的尊重和体面。

2,个性张扬的女权蔡大嫂泼辣好强,长相漂亮,能做一手好菜。

是“不安本分的怪婆娘”,一心想着嫁到城里享受城里人的生活。

罗歪嘴是她的情人,蔡傻子是他的前夫,而后她为顾天成的妻子。

Sep. 2019Vol. 36 No. 92019年9月 第36卷第9期湖北第二师范学院学报Journal of Hubei University of Education“三个叛逆的女性”论李吉力人"大河小说"中的女性形象李德慧(辽宁师范大学文学院,辽宁大连116000)摘 要:在中国现代文学史上,李胡人是一位重量级作家,他独立于各种流派之外,始终保持自 己的写作姿态。

其在作品《死水微澜》《暴风雨前》《大波》——称之为“大河小说”中塑造了三 位性格极为鲜明的巴蜀女性,这些女性身上散发出原始的生命激情,对自由情欲大胆追求。

“大河小说”在女性形象塑造,女性书写成因和女性书写的文化意义等方面完成了一次独特的 女性书写,体现着李胡人对巴蜀女性命运的深切关照。

关键词:“大河小说”;李劫人;女性形象;《死水微洋澜》;《暴风雨前》;《大波》中图分类号:1246. 5 文献标识码:A 文章编号:1674-344X (2019)94006-04李胡人的“大河小说”描绘了从甲午战争到 辛亥革命十余年的巴蜀近代史,展现出浓郁的地 域特色,郭沫若在《中国左拉之待望》认为其是 “伟大的作品”,“小说的近代史”,“小说的近代《华阳国志》”,“中国的左拉”等”。

⑷而一切文学 皆是人学,李胡人塑造的三位独具性格特色的女 性形象,她们不同于茅盾作品中大时代背景下的“新时代女性”,亦区别于鲁迅笔下充满悲剧色彩 的祥林嫂、子君,甚至不具备传统规范下温柔克制 的贤妻特征。

她们敢爱敢恨,强悍有力,充满了原 始生命的野性和张力,在中国现代女性画廊中呈现出一道靓丽而独特的风景。

一、“大河小说”中的女性形象李胡人关注女性的角度不是以往作家惯用的将女性置于社会洪流中,而是与时代主流话语保 持距离,通过三位女性在婚姻、爱情上的反叛和追求,着力表现她们在日常生活中天然情欲的释放, 同时也把她们的追求从单纯的情欲满足提升为现代女性精神追求中必不可少的一部分。

2019年第3期(总第80期)新疆财经大学学报Journal of Xinjiang University of Finance and EconomicsNo.3.2019General No.80李劼人“大河小说”对话的五种类型秦俊明(新疆师范大学,新疆乌鲁木齐830017)摘要:为了深入认识李劼人“大河小说”中的对话,力图尽可能阐释文本对话的丰富性,本文将所有对话区分为五种类型进行观察研究。

作者—叙述者主导型对话是“大河小说”最宏观的一种对话形式,其中的作者—叙述者的旁白凸显了对话性;标准型对话具有行文中的突然性和灵活性、形式上的不容反驳性以及表现空间上的拓展性;场景支配型对话主要以家庭场景为中心并关涉其他典型社会生活场景,是作者对话艺术中闪光的唯物主义和现实主义因素;人物支配型对话深刻表现了人物关系和人性的复杂性,它具有解释、生产意义;话题支配型对话能够更好地表现人物的奇特性格和奇异的生存状态、揭示世俗生活苍白的一面并集中展现矛盾冲突。

关键词:李劼人;大河小说;对话;类型中图分类号:I207.42文献标识码:A文章编号:1671-9840(2019)03-0071-10 DOI:10.16713/ki.65-1269/c.2019.03.008对话是李劼人“大河小说”①中极具个人风格的艺术形式,为了深入认识李劼人“大河小说”中的对话②,确立对话的基本单位并对其进行分类研究的策略是值得尝试的,而把“场”作为对话研究的基本单位也是合适的。

因为“场”既结合了戏剧学中对场次的区分,也考虑了语用学语境理论中对场合的阐释。

理论上讲,“一场对话”是对话起止和延续的时间、对话的场景(地点)、对话的参与者(说话人、听话人)、对话的主题(话题)、对话的方式、对话的目的(意图)等因素的统一;而实际上,只要做到场景、话题、对话参与者这三个基本要素的某种统一就可以了。

在故事表述的一段延续的时间里,只要对话参与者不变,场景或者话题中的任何一个发生改变或是两者同时发生改变,都不会使一场对话变成另一场对话,从而保持了对话自身的稳定性。

李劼人的文体意识与文化自觉

王菱

【期刊名称】《中华文化论坛》

【年(卷),期】2010(0)3

【摘要】李劼人的"大河小说"之于中国现代小说生长所发生的作用,是既调整了中国作家看取"现代"的视角,也丰富了小说叙事的方式,小说的诗性品格在这种小说体例中也得到了极大的强调。

在文体意识上,李劼人的小说无论是体裁、语体还是风格,都在艺术创作的中西融汇中形成了自己的特色。

与此同时,李劼人从对本土文化的肯定和尊重出发,致力于发掘文学叙事中的人性存在和文体深层的诗性向度,他的艺术创作所具有的现代审美精神,无疑是其从理念到实践的一种文化自觉。

【总页数】5页(P137-141)

【关键词】李劼人;文体意识;文化自觉

【作者】王菱

【作者单位】四川省社会科学院文学研究所助理研究员,四川成都610072

【正文语种】中文

【中图分类】I206.6

【相关文献】

1.李劼人作为“隐蔽的经典”——读《李劼人画传》 [J], 叶珣;

2.李劼人与左拉——李劼人创作方法初探 [J], 戴定常

3.李劼人创作道路初探——兼谈关于李劼人的评价问题 [J], 王锦厚;伍加伦

4.李劼人式的妇女形象——李劼人作品的妇女形象研究之一 [J], 唐世贵

5.我为什么要写李劼人? 关于《李劼人往事:1925-1952》 [J], 龚静染;Adam(图)因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

历史的具体书写:“大河小说”的民间世界

龙彦竹

【期刊名称】《长春工业大学学报(社会科学版)》

【年(卷),期】2013(025)001

【摘要】历史小说由于作家的不同立场呈现不同的内容.李劼人的“大河小说”展现了19世纪末到20世纪初中国社会成都周边近二十年的历史,这段历史的一个独特性就在于当时还未被史家占有叙述.在这段丰富复杂的历史内容里,李劼人“大河小说”从“民间立场”的角度出发,展示了一个混沌化、复杂化、命运化的丰富多彩的平民世界.尤其是对女性世界生命化、欲望化的描写,没有按照传统小说的模式进行简单的道德评判,体现出李劼人创作过程中思想的种种矛盾与困惑,实现了小说审美叙事的丰厚性,对当代历史小说叙事有较强的借鉴意义.

【总页数】3页(P115-117)

【作者】龙彦竹

【作者单位】西华师范大学文学院,四川南充637009

【正文语种】中文

【相关文献】

1.历史风云与风俗史书写--论李劼人的“大河小说” [J], 黄体锐

2.民间世界的日常生活书写r——刘震云新世纪长篇小说综论 [J], 关峰

3.民间历史的另类书写——以新历史小说为例 [J], 李丹;

4.民间历史的另类书写——以新历史小说为例 [J], 李丹

5.论李永平雨林世界中的感官书写——以长篇小说《大河尽头》为中心 [J], 卢军霞

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

历史风云与风俗史书写--论李劼人的“大河小说”

黄体锐

【期刊名称】《理论观察》

【年(卷),期】2014(0)5

【摘要】现代历史小说家李劼人创作的“大河小说”系列,客观真实地再现了近现代转折期的历史现实,其创作价值表现在,用实录笔法成功地展现了时代转折期的丰富、曲折的历史画卷;文本叙说中蕴含了独特的地方风俗兼具有风俗史意义;创作手法善于从民间与国家的双向关系寻找重建精神家园,细腻而又不失本真,实现的历史小说创作手法创新性改革。

【总页数】2页(P103-104)

【作者】黄体锐

【作者单位】河南化工职业学院,郑州 450042

【正文语种】中文

【中图分类】I207.42

【相关文献】

1."小说的近代史--论李劼人的"大河小说"

2.历史与小说的颉颃与冲突--李劼人的"大河小说"思想艺术成败谈

3.论李劼人“大河小说”人物塑造特色

4.川西风情的见证——论李劼人“大河小说”中的风俗描写

5.人的历史,历史的人——论李劼人“大河小说”的人性涵蕴

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

李劼人“大河小说”初探

作者:杨明清

来源:《新作文·中学作文教学研究》2014年第04期

1919年李劼人离开了天府之国,前往法国学习文化学,寻求救国救民、治国治邦的真理。

几年中他阅读了大量法国现实主义和自然主义作家的作品,并大量翻译了莫泊桑、都德、福楼拜等作者的代表作,同时写了许多评介文章,这些翻译和评介文章深深影响了他回国后的创作。

而他在1936年至1937年间所创作的大河小说三部曲《死水微澜》《暴风雨前》《大波》,以其“编年本”的形式,揭示了时代发展的全景式笔法和对社会生活、地方风俗、人物形象的精细观察与描摹,体现着法国19世纪现实主义文学精神传统。

他本人被称为“东方的福楼拜”“中国的左拉”,他的小说因此也被称为“小说的近代《华阳国志》”。

本文总体以李劼人小说的历史性叙事、“巴蜀世界”的独特描绘、“女性形象”的审美诠释和川味语言艺术四个方面为整体框架,从影响与接受的角度出发,即每一个部分都是从法国现实主义文学对李劼人的影响,李劼人对法国现实主义文学的接受及其接受后的变异创新的个性书写来构建的,也就是影响、接受与个性三层。

下面我们具体来看看。

一、“大河小说”的历史性叙述

19世纪现实主义文学中有两类小说较为引人注目,一类是社会讽刺小说,一类是由多卷体组成的系列小说,可译为长河小说或大河小说。

罗曼·罗兰曾经称自己的《约翰·克利斯朵夫》始终像一条长河,长河小说也得名于此。

我们曾经学过的法国大作家巴尔扎克的《人间喜剧》、左拉的《卢贡—马卡尔家族》,甚至意识流小说家普鲁斯特的《追忆似水年华》都可以算作长河小说。

因为这类小说线条清晰具有长河那样一气呵成、绵延万里的特点,而且它们也都带有点风俗小说的味道。

文学史家司马长风是国内第一个在文坛大声疾呼应该注意对李劼人小说关注的人,他也称李劼人小说为“大河小说”。

因此我们可以肯定两方面,一是李劼人受法国现实主义文学影响而创作了他的“大河小说”三部曲《死水微澜》《暴风雨前》《大波》,二是李劼人“大河小说”也具有法国现实主义作家小说的特点——“历史叙事性”。

李劼人用诗意的书名将三部曲连接起来,《死水微澜》写的是1894年到1901年中日甲午战争到辛丑条约签订这一段时间的四川社会风貌,这可视为中国历史的序幕;《暴风雨前》则写的是1901年到1909年辛丑条约签订后的这段期间中国社会的千奇百怪的世相;《大波》写的是1911年辛亥革命前的四川争路事件,这便是经历过暴风雨后掀起的“大波”。

李劼人用这种诗意的象征完整地表现了一个历史阶段的历史进程,完成了“小说近代的《华阳国志》”的书写。

足见李劼人在师承巴尔扎克和左拉的法国模式后有着自己的独特感悟与个性书写。

二、“巴蜀世界”的独特描绘

众所周知,福楼拜在《包法利夫人》中对鲁昂城外的一个小镇进行了客观、真实、细致的风俗描写,在《死水微澜》中有时“巴蜀世界”——成都外的天回镇的描绘,可以说是个中西照应。

由此可见李劼人对法国现实主义文学客观真实品格的接受与发展。

从整体上看,《包法利夫人》的副标叫作《外省风俗》,作者对巴黎外省一隅画了一幅流动完整的风俗画,如作品以浓重的色彩,渲染的笔调,描写了一个“农业评比会”。

而《死水微澜》从多侧面、多角度的不同反光中,展现了一幅幅四川特有的时代风俗画面,那人潮如海、热闹非凡的青羊宫的花会,那富丽堂皇、令人神迷的成都东大街的灯会,那“货的流动,钱的流动,人的流动,同时也是声音的流动”的天回镇集市贸易……其凝重、精确的描写有直逼福楼拜的气度,被评论者誉为“多才多艺的风俗画家”。

三、“女性形象”的审美诠释

李劼人笔下的女性形象与现代文学中其他地方志文学中的女性形象有很大不同,“川妹子”的特点在比较下跃然而出。

但是,我们却不难发现李劼人笔下的女性形象虽与中国文学中的女性形象不同,却和法国文学中的女性形象有很多相似点,他似乎在用一种新的审美观来诠释这中西结合的、古老与现代双重变奏下的“川妹子”形象。

茅盾也说过,李劼人笔下的女性深得法国文学的韵致,而且李劼人也是中国现代文学中最擅长描写女性的作家之一。

他笔下有太多特点鲜明的川妹子形象,其中塑造最成功的莫过于《死水微澜》中的蔡大嫂,但在这个风情万种、放荡不羁的带有“四川人辣椒味”的女人身上,我们清楚看到了包法利夫人的影子。

四、四川风味的语言艺术

文学是语言的艺术,语言是时代的产物。

读罢《死水微澜》,我们能深刻真实地感受到当时四川的社会生活,领略到李劼人其个性化的语言艺术。

有趣的是,法国的福楼拜也是一位语言大师,在遣词造句、语言修辞上其文字的优美在法国小说中也是首屈一指,名句不胜枚举。

而东西两位作家又都作风俗小说,语言的应用在两位作家的手里也都是精致精确而风味十足。

不同的则是福楼拜精于文字的精美,善用比喻,声音铿锵,这与法国文学传统相关,而李劼人将此领会于精神,为了表现地方风俗与人物性格,他用了很多地方风物的名称词语,使其小说四川地域风味十足。

可以说李劼人对法国现实主义文学的接受与创造,其独特的创作姿态使他获得了中国现代文学30年小说坛上的成功,他也成为可以同老舍、沈从文这些大师并驾齐驱的文学家。

(山西省长治市卫校文化教研室;046000)。