第4章1卫星通信系统

- 格式:pptx

- 大小:2.05 MB

- 文档页数:69

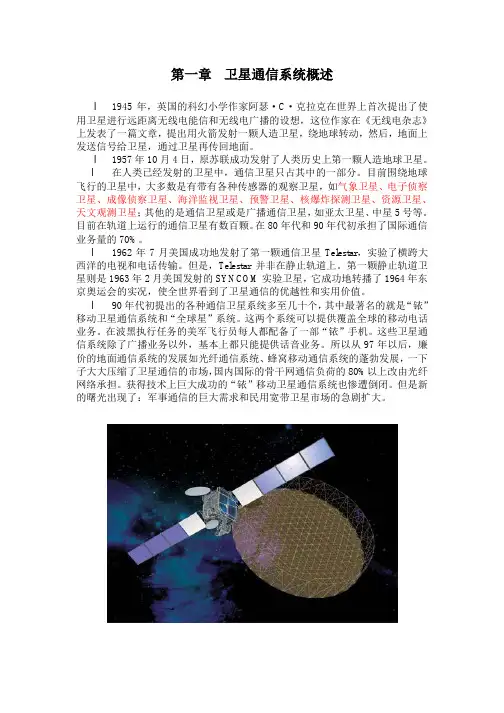

第一章卫星通信系统概述l1945年,英国的科幻小学作家阿瑟·C·克拉克在世界上首次提出了使用卫星进行远距离无线电能信和无线电广播的设想,这位作家在《无线电杂志》上发表了一篇文章,提出用火箭发射一颗人造卫星,绕地球转动,然后,地面上发送信号给卫星,通过卫星再传回地面。

l1957年10月4日,原苏联成功发射了人类历史上第一颗人造地球卫星。

l在人类已经发射的卫星中,通信卫星只占其中的一部分。

目前围绕地球飞行的卫星中,大多数是有带有各种传感器的观察卫星,如气象卫星、电子侦察卫星、成像侦察卫星、海洋监视卫星、预警卫星、核爆炸探测卫星、资源卫星、天文观测卫星;其他的是通信卫星或是广播通信卫星,如亚太卫星、中星5号等。

目前在轨道上运行的通信卫星有数百颗。

在80年代和90年代初承担了国际通信业务量的70%。

l1962年7月美国成功地发射了第一颗通信卫星Telestar,实验了横跨大西洋的电视和电话传输。

但是,Telestar并非在静止轨道上。

第一颗静止轨道卫星则是1963年2月美国发射的SYNCOM实验卫星,它成功地转播了1964年东京奥运会的实况,使全世界看到了卫星通信的优越性和实用价值。

l90年代初提出的各种通信卫星系统多至几十个,其中最著名的就是“铱”移动卫星通信系统和“全球星”系统。

这两个系统可以提供覆盖全球的移动电话业务。

在波黑执行任务的美军飞行员每人都配备了一部“铱”手机。

这些卫星通信系统除了广播业务以外,基本上都只能提供话音业务。

所以从97年以后,廉价的地面通信系统的发展如光纤通信系统、蜂窝移动通信系统的蓬勃发展,一下子大大压缩了卫星通信的市场,国内国际的骨干网通信负荷的80%以上改由光纤网络承担。

获得技术上巨大成功的“铱”移动卫星通信系统也惨遭倒闭。

但是新的曙光出现了:军事通信的巨大需求和民用宽带卫星市场的急剧扩大。

l纳卫星(NanoSat)的概念最早是由美国航空航天公司(Aerospace)于1993年在一份研究报告中首次提出的,它带来了小卫星设计思想上的根本变革.纳卫星和皮卫星(PicoSat)是以微机电系统(MEMS)技术和由数个MEMS组成的专用集成微型仪器(ASIM)为基础的一种全新概念的卫星,它基于微电子技术、微机电技术、微光电技术等微纳米技术而发展的,纳卫星体现了航天器微小化的发展趋势。

卫星通信系统的可靠性设计与评估研究第一章引言卫星通信系统作为一种关键性的无线通信系统,在现代社会的发展中扮演着极为重要的角色。

然而,由于其无处不在的工作环境和复杂的天气条件,卫星通信系统面临着各种各样的问题,并且需要具有高可靠性以保证其稳定运行。

本文将探讨卫星通信系统的可靠性设计与评估研究,旨在为卫星通信系统的建设与维护提供参考和指导。

第二章卫星通信系统的可靠性设计2.1 可靠性设计的基础卫星通信系统的可靠性设计是指在去除或者降低可能造成系统失效的因素后,通过设计、制造、测试、验证和维护等系统全生命周期的各个环节,使卫星通信系统实现高可靠性和高性能的一系列技术和管理工作。

可靠性设计的基础是影响系统寿命的各种因素。

2.2 设计方法与技术为提高卫星通信系统的可靠性,需要采用一系列科学的设计方法与技术。

这些方法与技术包括传统的故障树分析、故障模式影响与重要性分析、容错编码、多项式编码、系统复原等技术,以及近年来发展的数据挖掘、人工智能等技术。

这些方法与技术为卫星通信系统的可靠性设计提供了有益参考和支持。

2.3 设计中的关键问题在卫星通信系统的可靠性设计中,需要重点考虑以下几个关键问题:(1)对系统性能稳定性和可靠性进行全面的评估和分析。

(2)采用重叠设计和冗余设计等措施有效提高系统的可靠性和鲁棒性。

(3)制定有效的故障诊断和处理策略,提高故障排除的效率与准确性。

(4)注重系统测试和验证,确保系统的可靠性和性能指标符合设计要求。

(5)注重系统的维护,建立完善的维护管理系统,及时识别和处理潜在的问题。

第三章卫星通信系统的可靠性评估3.1 可靠性评估的基础卫星通信系统的可靠性评估是指在系统运行阶段,通过对系统各部分性能的监测和分析,及时发现并预防系统出现故障的一系列技术和管理工作。

可靠性评估的基础是卫星通信系统的性能指标和系统故障信息的监测和分析。

3.2 评估方法与技术在卫星通信系统的可靠性评估中,需要采用一系列科学的评估方法与技术。

第一章卫星通信概述知识点1.卫星通信的概念?卫星通信是指利用人造地球卫星作为中继站转发无线电波,在两个或多个地球站之间进行的通信。

Eg:有卫星参与的通信就是卫星通信(错)(!卫星通信最终要实现地球站之间的通信)2 .卫星通信上下行链路概念?以及上下行链路使用频率的表示方式?上行链路:从地球站发射信号到通信卫星所经过的通信路径下行链路:通信卫星将信号转发到其他(另一)地球站的通信路径表示方式:6Ghz(上行频率)/4Ghz(下行频率)3 .静止轨道卫星的概念?,高度?,微波传播的时延(单程和双程)?静止轨道卫星:相对于地球表面上的任一点,卫星的位置保持固定不变高度:距地面高度为35860公里微波传输时延(传输时延较大):单程0.27s,双程0.54s4 .日凌中断和日蚀中断产生的原因、时间以及应对的策略?日凌中断日蚀中断产生原因卫星、太阳和地球站接收天线在一条直线上,太阳噪声进入接收天线,造成通信中断卫星运行到地球的阴影面,太阳能电池板无法充电,而星载蓄电池只能维持卫星自转,不能支持转发器工作产生时间每年春分前和秋分前后的6天左右,每年两次,每次约3~6天每年春分前秋分前23天开始,于春分前秋分后23天结束,每次持续时间约10分钟,完全日蚀最长持续72分钟应对策略“避让”、“换星”大容量蓄电池5.为什么地球同步卫星在高纬度地区通信效果不如低纬度地区?PPT高纬度地区地面地形(复杂);地球表面杂波;两极地区接收天线仰角太小(需要极地轨道卫星辅助)6.地球站的总体框图?及其各部分的作用?地球站总体框图:书p8图1-6(/PPT)各部分作用:(1)天馈设备——将发射机送来的射频信号经天线向卫星方向辐射,同时它又接收卫星转发的信号送往接收机(2)发射机——将已调制的中频信号,经上变频器变换为射频信号,并放大到一定的电平,经馈线送至天线向卫星发射(3)接收机——从噪声中接收来自卫星的有用信号,经下变频器变换为中频信号,送至解调器(4)信道终端设备:将用户终端送来的信息加以处理,成为基带信号,对中频进行调制,同时对接收的中频已调信号进行解调以及进行与发端相反的处理,输出基带信号送往用户终端(5)天线跟踪设备:校正地球站天线的方位和仰角,以便使天线对准卫星(6)电源设备:供应站内全部设备所需的电能7.衡量地球站发射性能的指标?衡量地球站的接收性能的指标?总体性能指标:工作频段;天线口径;等效全向辐射功率;——发射性能接收品质因数;——接收性能偏轴辐射功率密度的限制。

卫星通信系统的差错控制及容错设计第一章:卫星通信系统的基本架构和差错控制原理卫星通信系统是一种通过卫星进行信息传输的通信系统,广泛应用于航空、海运、交通、陆地等各个领域,具有传输距离远、传输速率快、传输容量大等优点,但同时也面临着数据传输中可能出现的各种错误。

为了减少数据传输时可能出现的差错,卫星通信系统采用了差错控制技术。

差错控制技术是指利用编码、校验等方法在数据传输过程中检测并纠正出现的各种错误,保证信息传输的正确性。

其中最常用的方法是纠错码和检错码。

纠错码就是利用一定的编码规则将原始数据编码成冗余的编码序列,这样可以在出现部分错误时恢复原始数据。

例如,哈密尔顿码将原始数据按照一定规则编码成一个矩阵,矩阵的每一列都是原始数据的一条纠错编码,当出现部分错误时可以通过修正矩阵中的错误位来纠正数据。

检错码则是将原始数据编码成带有校验位的序列,通过校验位的比对来检测出数据传输中是否出现了错误。

例如,循环冗余校验码(CRC)就是利用一个多项式对原始数据进行编码,并将余数作为校验码。

发送端在发送数据时同时发送校验码,接收端在接收数据时再次对原始数据进行计算,如果计算结果与接收到的校验码不符,则说明数据传输出现错误。

在卫星通信系统中,差错控制技术的具体实现方式还需要考虑信道的特性,例如信道噪声等因素,以及传输的要求。

例如,实时性要求高的数据传输可能需要较短的编码长度和较低的纠错能力,而对于非实时性要求高的数据,则需考虑编码长度和纠错能力的平衡。

第二章:卫星通信系统的容错设计原则在卫星通信系统中,容错设计是一项重要的保障系统正常运行的技术。

容错设计是指在卫星通信系统中采取一定的措施保证当出现部分组件故障或降级时,系统依然能够正常运行,不会造成系统的瘫痪或严重故障。

卫星通信系统的容错设计应遵循以下原则:1)冗余设计。

冗余设计是指在系统中增加一定数量的备件或备用通道,当系统中某些部分出现故障时,备用组件能够自动接替原有的组件的功能,从而保证系统的正常运行。