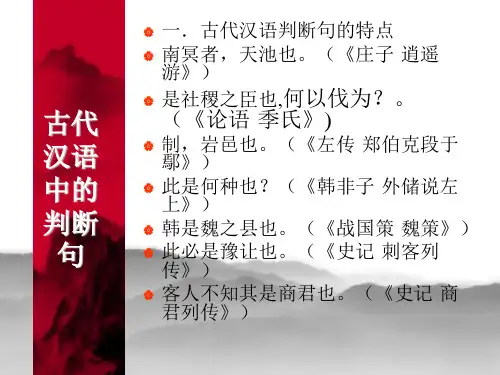

古代汉语中的判断句

- 格式:ppt

- 大小:296.50 KB

- 文档页数:35

古代汉语判断句的基本特点古代汉语判断句的基本特点是指通过语法结构和词汇选取等方面来判断一个句子是否为判断句。

古代汉语中,判断句又称为断定句,是一种表达判断、肯定或否定观点的句子。

下面将列举古代汉语判断句的基本特点。

1. 主谓结构:古代汉语判断句通常采用主谓结构,主语位于句首,谓语动词位于句末。

例如:“天下太平”、“人生自古谁无死”。

2. 肯定或否定的词语:判断句常常使用肯定或否定的词语来表达观点。

例如:“必然”、“绝不”。

3. 语气助词:古代汉语判断句常常使用语气助词来增强肯定或否定的语气。

例如:“的确”、“果然”。

4. 修饰成分:判断句常常使用修饰成分来进一步说明观点。

例如:“全然”、“尽管”。

5. 并列结构:判断句中常常使用并列结构来表达多个观点。

例如:“非此即彼”、“或是或非”。

6. 比较结构:判断句中常常使用比较结构来进行观点的对比。

例如:“与其……不如”。

7. 状语的运用:判断句中常常使用状语来进一步说明观点的情况或条件。

例如:“唯有如此”、“因此”。

8. 反问句的使用:判断句中常常使用反问句来表达观点。

例如:“难道不是吗?”、“岂有此理?”9. 倒装结构:判断句中常常使用倒装结构来强调观点。

例如:“岂止如此”、“不仅如此”。

10. 表示时间和地点的词语:判断句中常常使用表示时间和地点的词语来限定观点的范围。

例如:“当下”、“此地”。

古代汉语判断句的基本特点包括主谓结构、肯定或否定的词语、语气助词、修饰成分、并列结构、比较结构、状语的运用、反问句的使用、倒装结构和表示时间和地点的词语等。

这些特点在句子结构和词汇选取等方面都有所体现,能够准确地表达判断、肯定或否定观点的含义。

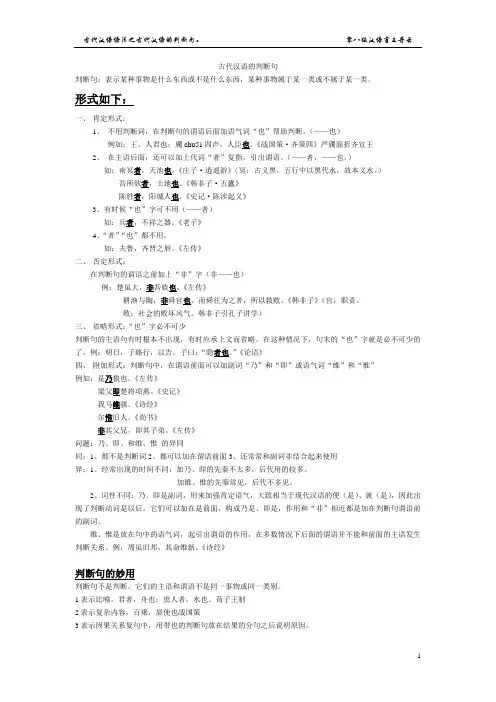

古代汉语的判断句判断句:表示某种事物是什么东西或不是什么东西,某种事物属于某一类或不属于某一类。

形式如下:一、肯定形式:1、不用判断词,在判断句的谓语后面加语气词“也”帮助判断。

(——也)例如:王,人君也;斶chu51四声,人臣也。

《战国策·齐策四》严斶面折齐宣王2、在主语后面,还可以加上代词“者”复指,引出谓语。

(——者,——也。

)如:南冥者,天池也。

《庄子·逍遥游》(冥:古义黑,五行中以黑代水,故本义水。

)吾所欲者,土地也。

《韩非子·五蠹》陈胜者,阳城人也。

《史记·陈涉起义》3、有时候“也”字可不用(——者)如:兵者,不祥之器。

《老子》4、“者”“也”都不用。

如:夫鲁,齐晋之唇。

《左传》二、否定形式:在判断句的谓语之前加上“非”字(非——也)例:楚虽大,非吾族也。

《左传》耕渔与陶,非舜官也。

而舜往为之者,所以救败。

《韩非子》(官:职责。

败:社会的败坏风气。

韩非子引孔子讲学)三、省略形式:“也”字必不可少判断句的主语句有时根本不出现,有时应承上文而省略。

在这种情况下,句末的“也”字就是必不可少的了。

例:明日,子路行,以告。

子曰:“隐者也。

”《论语》四、附加形式:判断句中,在谓语前面可以加副词“乃”和“即”或语气词“维”和“惟”例如:是乃狼也。

《左传》梁父即楚将项燕。

《史记》我马维骐。

《诗经》尔惟旧人。

《尚书》非其父兄,即其子弟。

《左传》问题:乃、即、和维、惟的异同同:1、都不是判断词2、都可以加在谓语前面3、还常常和副词非结合起来使用异:1、经常出现的时间不同:加乃、即的先秦不太多,后代用的较多。

加维、惟的先秦常见,后代不多见。

2、词性不同:乃、即是副词,用来加强肯定语气,大致相当于现代汉语的便(是)、就(是),因此出现了判断动词是以后,它们可以加在是前面,构成乃是、即是,作用和“非”相近都是加在判断句谓语前的副词。

维、惟是放在句中的语气词,起引出谓语的作用,在多数情况下后面的谓语并不能和前面的主语发生判断关系。

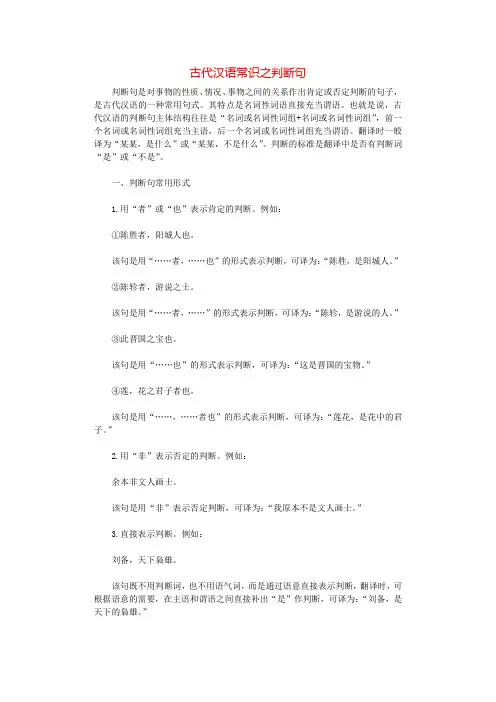

古代汉语常识之判断句判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系作出肯定或否定判断的句子,是古代汉语的一种常用句式。

其特点是名词性词语直接充当谓语。

也就是说,古代汉语的判断句主体结构往往是“名词或名词性词组+名词或名词性词组”,前一个名词或名词性词组充当主语,后一个名词或名词性词组充当谓语。

翻译时一般译为“某某,是什么”或“某某,不是什么”。

判断的标准是翻译中是否有判断词“是”或“不是”。

一、判断句常用形式1.用“者”或“也”表示肯定的判断。

例如:①陈胜者,阳城人也。

该句是用“……者,……也”的形式表示判断,可译为:“陈胜,是阳城人。

”②陈轸者,游说之士。

该句是用“……者,……”的形式表示判断,可译为:“陈轸,是游说的人。

”③此晋国之宝也。

该句是用“……也”的形式表示判断,可译为:“这是晋国的宝物。

”④莲,花之君子者也。

该句是用“……,……者也”的形式表示判断,可译为:“莲花,是花中的君子。

”2.用“非”表示否定的判断。

例如:余本非文人画士。

该句是用“非”表示否定判断,可译为:“我原本不是文人画士。

”3.直接表示判断。

例如:刘备,天下枭雄。

该句既不用判断词,也不用语气词,而是通过语意直接表示判断,翻译时,可根据语意的需要,在主语和谓语之间直接补出“是”作判断,可译为:“刘备,是天下的枭雄。

”二、判断句常见错误1.“者”或“也”的形式虽为判断句常见的形式,但并非一用“者”“也”就是判断句。

例如:①夺项王天下者,必沛公也。

②所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

这两句都不是判断句,①句中的“者”可译为“……的人”,②句中的“者”可译为“……的原因”。

2.副词“乃”“则”“即”“皆”等有时也表判断,但这种情况一般较少见。

如果是判断句,句中有“者”或“也”,则“者”“也”表判断;如果句中没有“者”或“也”,而翻译时又必须译出“是”或“不是”,则用副词来表判断。

例如:①此则岳阳楼之大观也。

该句是判断句,但表判断的是句末的“也”,句中的“则”是为了加强语气,可译为“就”。

举例说明古代汉语判断句有哪些活用形式

古代汉语判断句的活用形式有以下几种:

1. 陈述句:句子陈述一个事实或判断,常用的动词有“是”、“有”等,例如:“天下太平”、“花开满园”。

2. 疑问句:句子用来询问事情的真相或情况,常用的疑问词有“何”、“堪”等,例如:“何以解忧,唯有杜康”、“堪笑四瞻尊者”。

3. 反问句:句子用于反问或加强语气,常用的反问词有“岂”、“难道”等,例如:“岂不美哉?”、“难道如此?”。

4. 祈使句:句子用于表示命令、请求、劝告等,常用的动词有“请”、“愿”等,例如:“请进”、“愿大家平安”。

5. 推测句:句子用于推测或揣测,常用的词语有“想必”、“莫非”等,例如:“莫非此地乃是仙境?”、“想必他已经到了那里”。

6. 条件句:句子用于表示条件和假设,常用的连接词有“若”、“如”等,例如:“若天气好,我们就出去玩”、“如能得到你的帮助,我将十分感激”。

以上是古代汉语判断句的一些常见活用形式。

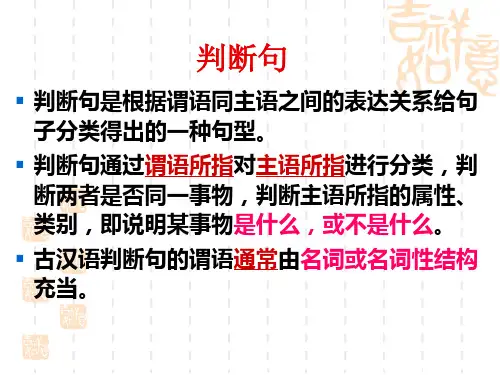

古汉语判断句三种主要定义:

1.王力《古代汉语》:“判断句是以名词或名词性的词

组为谓语,表示判断的。

”

2.郭锡良《古代汉语》:“判断句表示某种事物是什么

东西或不是什么东西,某种事物属于或不属于某一类。

”

3.朱振家《古代汉语》:“判断句是用名词、代词、名

词性词组直接作谓语表示判断的,谓语所表示的内容和主语所表示的内容是同一关系或类属关系。

”判断句的活用:

1.表示比喻

曹公,豺虎也。

2.种曲折复杂的内容

夫战,勇气也。

3.表示原因

良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。

古代汉语的判断句一、古代汉语的判断句判断句是根据谓语的性质给句子分类得出的一种句型。

从意义上看,判断句是对事物或事物的属性做出判断(包括肯定的和否定的句子),即判断主语所表达的事物是什么或不是什么。

从句型上,判断句一般是用名词性成分做谓语的句子。

二、古代汉语判断句的基本形式1、主语+谓语+也(某,某也)例:A、张骞,汉中人也。

B、王,人君也。

2、主语+者+谓语+也(某者,某也)例:陈胜者,阳城人也。

3、主语+者+谓语(某者,某)例:A、兵者,不祥之器。

B、陈轸者,游说之士。

4、主语+谓语(某,某)例:A、荀卿,赵人。

B、夫鲁,齐晋之唇。

5、主语+副词+谓语(+也)(某,非某也)例:A、此庸夫之怒也,非士之怒也。

B、耕渔与陶,非舜官也。

C、此非所以跨海内,制诸侯之术也。

6、谓语+也(某也)例:A、隐者也。

B、酣战之时,司马子反渴而求饮,竖谷阳操觞酒而进之,子反曰:“嘻!退,酒也。

”谷阳曰:“非酒也。

”主语(名词)后面的“者”是个指示代词,表示复指,意思是这个人,这件事,又起提示强调作用。

句尾语气词“也”,帮助表示判断。

三、古代汉语的“是”的词性和用法(一)指示代词1、做主语例:是社稷之臣也。

2、做前置宾语例:寡人是问。

3、复指前置宾语例:唯命是听。

(二)判断词(汉代以后出现,仿先秦文言不用)例:A、余是所嫁妇人之父也;B、此必是豫让也;(三)形容词例:A、主爵都尉汲黯是魏其。

B、魏其言是也。

古代汉语判断句中的复指代词“是”演变为后来的判断词,其原因是具有判断意味。

例:贫与贱,是人之所恶也。

“是”做判断词来用,汉代就有了。

例:此必是豫让也。

四、古代汉语判断句中“为”、“维(惟)”、“乃”“即”的词性与作用。

1、“为”多数都为普通动词例:A、晋为盟主,诸侯或相侵也,则讨之。

B、四肢不勤,五谷不分,孰为夫子?C、余为伯侯,余尔祖也。

2、“维(惟)”是句中语气词,起引出谓语的作用例:A、百日维新,维新变法、B、尔维旧人。