《中国前列腺癌患者基因检测专家共识(2020年版)》要点

- 格式:doc

- 大小:16.50 KB

- 文档页数:4

中国前列腺癌患者基因检测专家共识(2020年版)中国抗癌协会(CACA)泌尿男生殖系肿瘤专业委员会与中国临床肿瘤学会(CSCO)前列腺癌专家委员会联合制订的《中国前列腺癌患者基因检测专家共识(2020年版)》,今日在肿瘤领域的中文权威期刊《中国癌症杂志》发布。

晚期前列腺癌存在高度的基因异质性,得益于基因检测愈加广泛的应用,越来越多的晚期前列腺癌患者能够从精准治疗中获益。

特别随着美国食品药品管理局(FDA)于今年批准奥拉帕利用于治疗携带有害或可疑有害的胚系或体系HRR基因突变的mCRPC 以及批准卢卡帕利治疗携带BRCA基因突变的mCRPC,未来对前列腺癌基因检测的需求将会不断提升。

基于此,CACA与CSCO 的前列腺癌专委会专家们共同执笔和更新了《中国前列腺癌患者基因检测专家共识(2020年版)》,以指导基因检测在前列腺癌诊疗中的规范应用,进一步提升和优化国内晚期前列腺癌患者的精准诊疗能力。

以下是本次共识的要点概览。

共识要点概览1. 中国前列腺癌患者基因突变流行病学特征复旦肿瘤医院叶定伟教授团队研究显示,对316例转移性前列腺癌患者行胚系基因检测发现,6.44%的中国前列腺癌患者携带BRCA2基因突变,0.63%携带BRCA1突变,0.63%携带ATM 突变,提示中国前列腺癌患者胚系基因突变谱与国外人群存在差异。

同时叶定伟教授团队在对139例mHSPC患者研究后发现,20.1%的患者携带胚系DNA损伤修复基因突变,并且突变患者会在更短时间内出现疾病进展(8.3个月vs 13.2个月,HR=2.73,P<0.001)。

2. 适合的检测对象和检测内容以制定治疗决策为目的:* 对于所有mCRPC患者,A类推荐行至少包含HRR基因胚系及体系变异的检测,并可以考虑行微卫星不稳定(MSI)和DNA 错配修复缺陷(dMMR)检测。

以提供遗传咨询为目的:* 对明确家族史的未行风险评估或极低至中风险前列腺癌患者。

228 影像研究与医学应用 2020年12月 第4卷第24期成角或凹陷,从而诊断轻微肋骨骨折,本组发现隐匿性肋骨骨折12例,X线和/或CT三维未检出。

本组最小裂隙0.15mm,由于X线分辨率限制所无法显示。

CT三维不同重建技术对于隐匿性肋骨骨折的检出率不同,亦有其局限性。

高频超声还可观察骨折后骨痂形成及检查骨折愈合情况。

及时早期判断骨折愈合的好坏,可作为药物、仪器在治疗骨折是否有效的无创性判断指标。

它最早在患者伤后或术后的第2周,最迟不超过1个月可以对患者评估。

当发现患者骨痂形成,彩色多普勒超声见丰富血流信号时,可以认定患者骨折愈合良好,否则有可能存在骨折愈合延迟[5]。

高频超声可以直观看到肋骨骨折骨痂形成,从而避免造成误诊。

有文献报道:肋骨骨折在愈合过程中,在骨折两端形成膨胀性骨痂,类似结节状肺内病变,特别是年长者,在无明显外伤史情况下容易误诊为肺内结节状病变[6]。

本组由于1例患者卧位,没有坐卧位探查,多根多处肋骨骨折漏诊后肋骨骨折1处。

作者建议后肋疼痛处超声检查时坐位作为常规检查体位,重点观察疼痛部位。

本组无肋软骨骨折可能因病例少有关。

综上所述,随着超声诊断技术提高和高频探头广泛应用,便捷价优,高频超声不仅在新鲜和陈旧肋骨骨折、明显和隐匿性肋骨骨折诊断上有着不可替代的优势,而且在肋骨骨折愈合直观骨痂形成、减少误诊、漏诊方面,都有着重要的临床价值。

【参考文献】[1]杨昌贵.64排螺旋CT重建技术在隐匿性肋骨骨折中的诊断价值研究[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(89):182-183.[2]韦春晖,谭勇明,邓滨,等.肋骨骨折治疗的新进展[J]. 现代医药卫生,2010,26(6):878-881.[3]陈涛,王金锐.骨骼超声显像.肌肉骨骼系统超声影像学[M].北京:科学技术文献出版社,2007:190.[4]姜玉新,冉海涛.医学超声影像学[M].北京:人民卫生出版社,2016:508.[5]苏海庆,庄小强,白宇,等.彩色多普勒超声观察骨折骨痂血运的临床价值研究[J].中国医学影像技术,2004,20(6):906-908.[6]叶志宏,高晋华.肋骨骨折骨痂形成5例误诊肺内结节性病变[J].现代医药卫生,2001,17(11):901.前列腺癌作为前列腺上皮性恶性肿瘤,以老年男性为好发群体,有资料统计,前列腺癌已经超过肺癌成为对男性健康威胁性最高,且发病率最高的恶性肿瘤[1]。

二代测序技术在NSCLC中的临床应用中国专家共识(2020版)要点全文肺癌是目前全球最常见、致死率最高的恶性肿瘤。

非小细胞肺癌(NSCLC)是肺癌中最常见的组织学类型,在肺癌病例中占比超过80%。

在NSCLC领域,随着基因检测技术的进步和一系列新药临床研究的突破,近10年间新发现的肿瘤驱动基因不断增多,推动了NSCLC靶向治疗药物的研发和临床应用。

全面的肿瘤相关基因检测方法成为提升NSCLC患者治疗效果及预后的有效手段。

CSCO NSCLC诊疗指南提出应采用经过验证的检测方法同时检测多个驱动基因。

NCCN NSCLC指南则强烈支持通过全面分子测序的结果,指导临床治疗方案的确定,或纳入相关临床试验中。

目前,国外已发表了多个NGS检测技术指南,但现有的NGS指南通常侧重检验科室的技术参数标准,尚缺乏可指导NGS检测在实体瘤临床诊疗路径中应用的指南或共识,然而我国NSCLC患者数量庞大,精准治疗药物的可及性高,全面而准确的肿瘤基因诊断结果已经成为肺癌医师临床诊疗的刚需。

因此,国内外业内资深专家共同讨论并撰写了本共识,旨在为我国NSCLC临床诊疗规范使用二代基因测序(NGS)这一新型基因检测技术提供指引。

NGS检测的适用人群共识1:推荐所有病理诊断为肺腺癌、含有腺癌成分的肺癌以及不能分型的晚期新发或术后复发的NSCLC患者常规进行基因检测。

【I级推荐】对经小标本活检诊断为含有腺癌成分或具有腺癌分化的混合型鳞癌,以及年轻或不吸烟/少吸烟肺鳞癌患者,也推荐进行基因检测。

【II级推荐】虽然单纯肺鳞癌患者中有4%的EGFR突变率,但尚无证据支持肺鳞癌患者使用靶向EGFR TKI显著获益,因此不推荐对单纯肺鳞癌患者进行EGFR基因检测。

共识2:针对敏感型突变发生率高的NSCLC患者(见“共识1”),常规基因检测结果为阴性时,建议使用NMPA或FDA批准的NGS产品进行复检。

【III级推荐】晚期新发或术后复发NSCLC患者首次进行基因检测共识3:针对晚期新发或术后复发的NSCLC患者,首次检测建议采用NMPA批准的检测产品,检测至少包括NSCLC常见驱动基因:EGFR突变(应涵盖18号、19号、20号、21号外显子),以及ALK融合、ROS1融合。

2020年中国前列腺癌患者基因检测专家共识(完整版)1、前言随着第二代测序(next-generation sequencing,NGS)技术在包括前列腺癌等肿瘤临床诊疗中得到愈发广泛的应用,对NGS在前列腺癌临床应用过程中的检测内容、检测技术、生物信息学分析、数据处理及解读等环节的质量管理提出了更高的要求。

国外已出台了诸如《基因检测对遗传性前列腺癌风险评估作用:2017年费城前列腺癌会议共识》[1](以下简称《费城共识》)等共识以规范该技术在前列腺癌患者诊疗及筛查中的应用;中国抗癌协会泌尿男生殖系肿瘤专业委员会也相继出版了《中国前列腺癌患者基因检测专家共识(2018年版)》[2]和《中国前列腺癌患者基因检测专家共识(2019年版)》[3]。

《中国前列腺癌患者基因检测专家共识(2020年版)》(以下简称《2020年版共识》)在综合国内外最新指南共识的基础上,参考最新发表的前列腺癌精准治疗相关研究数据和文献,进一步规范和指导前列腺癌基因检测的对象、内容、技术、数据处理和解读。

推荐有意愿进行基因检测的受检者以指导治疗决策或以遗传咨询为目的进行基因检测。

随着中国前列腺癌患者基因突变特征及精准治疗数据的不断产出,未来将继续结合中国前列腺癌患者的精准诊疗数据更新本共识;同时继续呼吁建立医院、基因检测实验室(公司)等相关机构共同参与的协作数据共享平台或数据库,以明确中国前列腺癌患者的驱动基因突变分子特征及其与转移、复发、疗效评估、药物不良反应的相关性等信息。

《2020年版共识》专家委员会也倡导各单位组建生殖泌尿肿瘤精准医学专家团队(genitourinary molecular tumor board,GU-MTB),为肿瘤治疗提供更多选项,优化患者的个体化诊疗方案,并建立生物标志物引导的临床治疗路径。

2、适宜进行基因检测的对象不同病情和治疗阶段的前列腺癌患者的基因突变特征各异[4],基于前列腺癌临床实践及药物研发现状,推荐基于“提供遗传咨询”和“制定治疗决策”为目的的NGS基因突变检测(表1)。

前列腺特异性膜抗原靶向分子影像检查在前列腺癌患者中应用的中国专家共识要点前列腺特异性膜抗原(Prostate-Specific Membrane Antigen, PSMA)靶向分子影像检查是一种新兴的前列腺癌诊断和评估治疗效果的方法。

中国专家针对PSMA靶向分子影像检查在前列腺癌患者中的应用进行了共识,以下是要点总结:1.适应证:PSMA靶向分子影像检查适用于前列腺癌的初诊、复发、评估治疗效果和术后复查等情况。

尤其对于PSA值上升后难以确定转移灶位置的患者,PSMA靶向分子影像检查可以提供较高的灵敏度和特异性。

2.检查方法:目前,PSMA靶向分子影像检查主要包括PSMAPET/CT和PSMAPET/MR两种方式。

PET/CT适用于常规前列腺癌的诊断和定位,而PET/MR具有更高的软组织分辨率,适用于需要精确定位的复杂病例。

3.影像解读:PSMA靶向分子影像检查的阳性表现为肿瘤灶达到或超过背景胶囊组织的强度。

PSMAPET/CT和PET/MR的阳性表现主要包括局部前列腺腺体内灶、淋巴结转移、骨转移和远处转移等。

4.临床应用:PSMA靶向分子影像检查在前列腺癌患者中可以用于指导精确诊断、评估术前分期、确定治疗方案、判断治疗效果和监测肿瘤复发等。

此外,PSMA靶向分子影像检查还可以提供生物学信息,如肿瘤PSMA表达水平和肿瘤分子亚型等,对个体化治疗决策和预后评估具有重要意义。

5.限制和展望:尽管PSMA靶向分子影像检查在前列腺癌中显示了良好的应用前景,但仍存在一些限制。

首先,PSMAPET/CT和PET/MR的设备和荧光剂成本较高,限制了其在临床中的广泛应用。

其次,前列腺癌患者中PSMA的表达水平存在一定的异质性,可能导致检查结果的不准确性。

未来的发展方向包括优化显像方法、提高PSMA检出灵敏度和特异性、降低成本并更好地评估其临床价值。

总之,PSMA靶向分子影像检查是一种有潜力的前列腺癌诊断和评估方法,并且在临床应用中已取得了一定的进展。

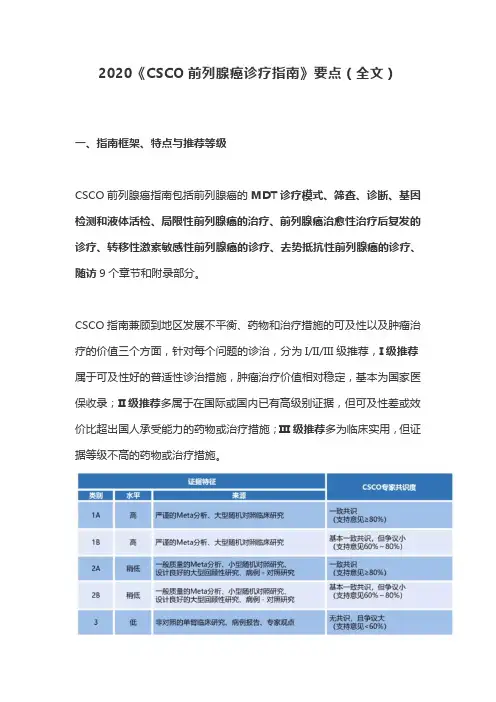

2020《CSCO前列腺癌诊疗指南》要点(全文)一、指南框架、特点与推荐等级CSCO前列腺癌指南包括前列腺癌的MDT诊疗模式、筛查、诊断、基因检测和液体活检、局限性前列腺癌的治疗、前列腺癌治愈性治疗后复发的诊疗、转移性激素敏感性前列腺癌的诊疗、去势抵抗性前列腺癌的诊疗、随访9个章节和附录部分。

CSCO指南兼顾到地区发展不平衡、药物和治疗措施的可及性以及肿瘤治疗的价值三个方面,针对每个问题的诊治,分为I/II/III级推荐,I级推荐属于可及性好的普适性诊治措施,肿瘤治疗价值相对稳定,基本为国家医保收录;II级推荐多属于在国际或国内已有高级别证据,但可及性差或效价比超出国人承受能力的药物或治疗措施;III级推荐多为临床实用,但证据等级不高的药物或治疗措施。

二、五大亮点与四大特色指南生成的评价体系:CSCO前列腺癌指南中首次将五类因素(循证依据、药物可及、治疗效价、推荐等级、专家投票)汇集,形成了证据类别的细分,是本指南的重要特色之一。

五大亮点1.MDT为先,强调早诊早治早MDT;2.大框架下关注前沿;3.采用了易用的分类体系;4.表格化,实用性强:指南共9个章节,37个表格,对比EAU指南的182页,CSCO 前列腺癌指南仅67页;5.中国数据引领中国指南:指南共9个章节,其中8个章节有基于中国人群相关的研究数据。

四大特色因人而异:评估东西方差异与一致性,基于中国人群数据进行推荐;中西合璧:引用国际多中心研究中国人群数据,中西数据结合;突破创新:纳入了中国专家在前列腺癌学科中的创新探索;脚踏实地:引用中国临床实践经验,兼顾地区发展不平衡和药物可及性。

三、MDT诊疗模式MDT诊疗模式分为四方面内容:学科组成、成员要求、讨论内容和日常活动。

其中讨论内容的I级推荐为需要多学科参与诊治、合并症和/或并发症多、病情复杂疑难和参加临床试验的患者;尚未确诊但有可能获益于早期诊断、确诊并考虑治疗计划、初始治疗正在随访中需要讨论进一步治疗方案、治疗中或治疗后随访的患者为II级推荐;医师和/或患者认为有必要进行MDT讨论的病例为III级推荐。

CPCC晚期前列腺癌中国专家共识要点晚期前列腺癌是指前列腺癌已经扩散到远处器官或局部再生长无法手术切除的阶段。

因为晚期前列腺癌的治疗难度较大,因此中国专家共识起到了指导临床治疗的重要作用。

以下是CPCC(中国医学会泌尿外科学分会前列腺癌专业委员会)晚期前列腺癌中国专家共识的要点:1.诊断:晚期前列腺癌的诊断主要基于病史、血清前列腺特异性抗原(PSA)水平、膀胱镜检查和组织学检查。

对于局部晚期前列腺癌,还需进行骨盆CT和骨扫描来评估是否存在远处骨转移。

2.风险评估:对于晚期前列腺癌患者,需要对其风险进行评估。

常用的评估因素包括年龄、PSA水平、肿瘤分级和分期、性格、体力状况等。

这些评估因素可以帮助医生选择适当的治疗方案。

3.治疗目标:晚期前列腺癌的治疗目标是延长患者的生存时间,缓解症状,提高生活质量。

根据患者的个体情况和偏好,可以选择手术、放疗、内分泌治疗、化疗等一系列综合治疗措施。

4.多学科团队:晚期前列腺癌的治疗需要建立一个多学科团队,包括泌尿外科、放疗科、内分泌科、肿瘤科、病理科等专业医师。

多学科团队可以根据患者的具体情况进行综合评估,提供个体化的治疗方案。

5.外科手术治疗:对于适宜手术的患者,如果肿瘤还没有扩散到远处器官,手术是一个有效的治疗选择。

根据肿瘤的具体情况,可以选择前列腺切除术、淋巴结清扫术等。

手术后,可以考虑辅助放疗和内分泌治疗。

6.放疗治疗:放疗对于无法手术切除的晚期前列腺癌患者是一个重要的治疗方式。

放疗主要包括外照射和内照射。

通过放疗可以有效杀灭肿瘤细胞并控制肿瘤进展,达到延长生存时间和缓解症状的目的。

7.内分泌治疗:内分泌治疗是晚期前列腺癌的一种常用治疗方式。

内分泌治疗通过抑制前列腺癌细胞的雄激素依赖性,从而抑制肿瘤的生长。

常用的内分泌治疗药物包括下丘脑-垂体-肾上腺轴抑制剂和雄激素拮抗剂。

8.化疗治疗:化疗对于晚期前列腺癌的治疗效果有限,主要用于控制肿瘤进展和缓解症状。

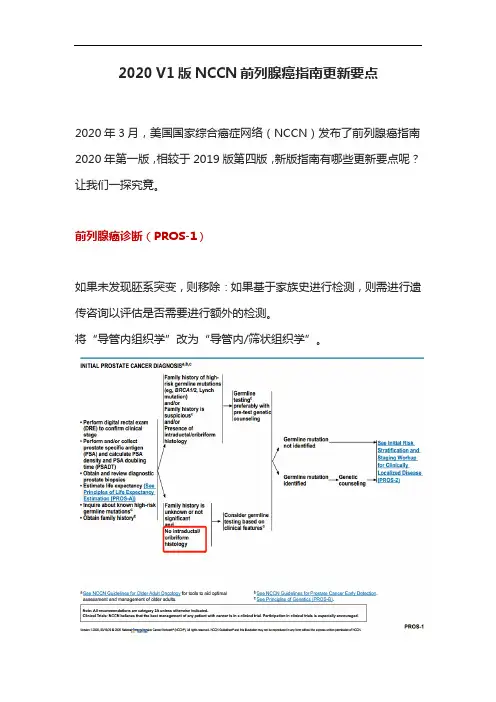

2020 V1版NCCN前列腺癌指南更新要点2020年3月,美国国家综合癌症网络(NCCN)发布了前列腺癌指南2020年第一版,相较于2019版第四版,新版指南有哪些更新要点呢?让我们一探究竟。

前列腺癌诊断(PROS-1)如果未发现胚系突变,则移除:如果基于家族史进行检测,则需进行遗传咨询以评估是否需要进行额外的检测。

将“导管内组织学”改为“导管内/筛状组织学”。

局限性前列腺癌的初始风险分层和分期(PROS-2)在中高风险组中,分子/生物标志物分析中,由“不常规推荐”改为“若预期寿命≥10年”。

PROS-2A脚注修改为:对于无症状极低、低和中等风险组且预期寿命≤5年患者,在患者出现症状之前,不需要进一步的影像学检查或治疗,此时应给予雄激素剥夺治疗(ADT)。

新脚注:对于腹部/盆腔分期,mpMRI优于CT。

脚注修改为:对于低风险或预后良好中等风险且预期寿命10年以上患者,可考虑使用以下的分子检测:Decipher、前列腺癌Oncotype DX、Prolaris和ProMark。

对于预后不良中等风险和高风险组且预期寿命1 0年以上患者,可考虑使用Decipher和Prolaris分子检测。

极低风险组(PROS-3),PROS-4,PROS-5,PROS-6,PROS-7在极低风险组中,对于预期寿命20年以上的患者,根治性前列腺切除术(RP)初始治疗后若出现不良特征:辅助治疗可用外放射治疗(EB RT)±ADT(6个月)改为EBRT ±ADT(PROS-3)。

在低风险组中,对于预期寿命10年以上的患者,RP初始治疗后若出现不良特征:辅助治疗可用EBRT ±ADT(6个月)改为EBRT ±ADT (PROS-4)。

在预后良好中等风险组中,对于预期寿命10年以上的患者,RP±PLND(若预测淋巴结转移≥2%)初始治疗后若出现不良特征且无淋巴结转移:辅助治疗可用EBRT ±ADT(6个月)改为EBRT ±ADT(PRO S-5)。

《中国前列腺癌患者基因检测专家共识(2020年版)》要点1 前言随着第二代测序(NGS)技术在包括前列腺癌等肿瘤临床诊疗中得到愈发广泛的应用,对NGS在前列腺癌临床应用过程中的检测内容、检测技术、生物信息学分析、数据处理及解读等环节的质量管理提出了更高的要求。

2 适宜进行基因检测的对象不同病情和治疗阶段的前列腺癌患者的基因突变特征各异,基于前列腺癌临床实践及药物研发现状,推荐基于“提供遗传咨询”和“制定治疗决策”为目的的NGS基因突变检测(表1)。

提供遗传咨询:评估是否适宜进行基因检测需要结合前列腺癌患者的家族史、临床及病理学特征。

其中家族史需要考虑:是否有兄弟、父亲或其他家族成员在60岁前诊断为前列腺癌或因前列腺癌死亡;是否在同系家属中具有3名及以上包括胆管癌、乳腺癌、胰腺癌、前列腺癌、卵巢癌、结直肠癌、子宫内膜癌、胃癌、肾癌、黑色素瘤、小肠癌及尿路上皮癌的患者,特别是其确诊年龄≤50岁;患者个人是否有男性乳腺癌或胰腺癌病史;是否已知家族携带相关胚系致病基因突变。

《NCCN指南》显示,BRCA1/2基因有害突变的携带者在65岁之前罹患前列腺癌的风险增加,特别是BRCA2胚系突变患者有更高的早发前列腺癌和前列腺癌死亡风险。

因此,《2020年版共识》推荐BRCA1/2胚系突变的携带者从40岁起每年行基于前列腺特异性抗原(PSA)的前列腺癌筛查。

对于初诊未进行风险评估、极低风险至中风险的前列腺癌患者,其家族史的获得及遗传咨询是检测前的必要步骤:对于具有明确相关家族史、已知家族成员携带胚系致病基因突变的上述风险级别患者,推荐进行DNA损伤修复相关基因(特别是BRCA2、BRCA1、ATM、PALB2、CHEK2、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2)的胚系变异检测;对于家族史不详的上述风险级别患者,需要结合临床特征进行遗传咨询后综合判断是否有必要进行相关检测。

对于高风险、极高风险、局部进展及转移性前列腺癌患者,推荐进行DNA 修复基因(特别是BRCA2、BRCA1、ATM、PALB2、CHEK2、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2)的胚系变异检测。

前列腺癌筛查中国专家共识(2021)最全版1、前列腺癌流行病学特征随着中国经济水平提高、人民生活水平改善和人均寿命延长,中国前列腺癌的发病率呈显著上升趋势,正逐步成为影响中国中老年男性健康的重要疾病[1]。

2015年中国前列腺癌的总体发病率为10.23/10万人,死亡率为4.36/10万人[2]。

2020年世界癌症报告数据显示,前列腺癌位居男性恶性肿瘤发病率的第6位,死亡率的第9位[3]。

据世界卫生组织国际癌症研究机构统计预测,2020年中国前列腺癌发病率约15.6/10万人,新发病例超11万人,死亡人数超5万人[4]。

其中一线城市前列腺癌发病率更高,北京、上海和广州的前列腺癌发病率分别达到19.30/10万人、32.23/10万人和17.57/10万人[5]。

中国初诊前列腺癌患者的临床分期与西方发达国家相比有很大差异[6]。

以美国为例,在初诊前列腺癌患者中,临床局限性病例占76%,局部淋巴结转移病例占13%,远处转移病例仅占6%(其余5%为未知分期病例)[7]。

而中国的多中心研究资料显示,仅1/3的初诊前列腺癌患者属于临床局限性前列腺癌,初诊时多数患者已处于中晚期,导致中国前列腺癌患者的总体预后远差于西方发达国家[6]。

“早筛、早诊、早治”是提高肿瘤患者5年生存率行之有效的方法之一。

研究[8]表明,推行前列腺癌筛查策略的国家,如日本,前列腺癌患者5年生存率迅速提升,平均每年提升约11.7%,5年生存率已达93.0%,而中国每年提升仅3.7%,5年生存率仅为69.2%。

因此,对高危人群进行筛查、早期诊断和治疗是提高中国前列腺癌患者总生存率的有效手段。

2、前列腺癌筛查研究前列腺癌筛查运用快速、简便、廉价的检查方法将健康人群中前列腺癌高危人群和低危人群鉴别开来,是从健康人群中早期发现可疑前列腺癌人群的一种措施,并非对疾病做出诊断。

从理论上讲,前列腺癌的筛查有助于实现前列腺癌的早期发现、早期诊断、早期治疗,可提高前列腺癌的治疗效果,改善预后。

《中国前列腺癌患者基因检测专家共识(2019年版)》要点1 前言随着第二代测序(NGS)技术在包括前列腺癌等肿瘤临床诊疗中得到愈发广泛的应用,对NGS在前列腺癌临床应用过程中的检测内容、检测技术、生物信息学分析、数据处理及解读等环节的质量管理提出了更高的要求。

推荐有意愿进行基因检测的受检者进行初步的肿瘤遗传咨询,在充分理解检测价值及必要性的情况后再进行相关检测。

2 适宜进行基因检测的对象不同病情和治疗阶段的前列腺癌患者的基因突变特征各异,基于前列腺癌临床实践以及药物研发现状,推荐符合表1所列情形的前列腺癌患者考虑进行NGS基因突变检测。

评估是否适宜进行基因检测需要结合前列腺癌患者的家族史、临床及病理学特征。

其中家族史需要考虑:是否有兄弟、父亲或其他家族成员在60岁前诊断为前列腺癌或因前列腺癌死亡;是否在同系家属中具有多名包括胆管癌、乳腺癌、胰腺癌、前列腺癌、卵巢癌、结直肠癌、子宫内膜癌、胃癌、肾癌、黑色素瘤、小肠癌以及尿路上皮癌患者,特别是其确诊年龄≤50岁;患者个人是否有男性乳腺癌或胰腺癌病史;是否已知家族携带相关胚系致病基因突变。

对于初诊未进行风险评估、极低风险至中风险的前列腺癌患者,其家族史、临床特征的获得及遗传咨询是检测前的必要步骤:对于具有明确相关家族史、已知家族成员携带胚系致病基因突变的上述风险级别患者,推荐进行DNA损伤修复相关基因(特别是BRCA2、BRCA1、ATM、MSH2、MSH6、GEN1、FANCA、CHEK2)的胚系变异检测;对于家族史不详的上述风险级别患者,需要结合临床特征进行遗传咨询后综合判断是否有必要进行相关检测。

而对于高风险、极高风险、局部进展及转移性前列腺癌患者,推荐进行DNA修复基因(特别是BRCA2、BRCA1、ATM、MSH2、MSH6、GEN1、FANCA、CHEK2)的胚系变异检测。

而对于所有转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)患者,推荐进行至少包含DNA修复基因胚系及体细胞变异的检测。

2020年CSCO晚期前列腺癌的全程管理要点(全文)晚期前列腺癌一直是前列腺癌的治疗难点,新型内分泌治疗逐渐成为晚期前列腺癌的首选治疗方法。

本文对优化晚期前列腺癌的全程管理及药物治疗选择进行分享,供广大医师学习。

转移性激素敏感性前列腺癌(mHSPC)2020 CSCO前列腺癌诊疗指南将mHSPC定义为,发现转移时尚未行内分泌治疗的晚期前列腺癌。

2020 EAU前列腺癌诊疗指南推荐mHSPC的治疗方案如下:图1 mHSPC治疗方案单纯ADT治疗包括药物去势和手术去势,药物去势包括LHRH激动剂和拮抗剂,如戈舍瑞林、亮丙瑞林、曲普瑞林。

一代抗雄药物比卡鲁胺和氟他胺可延长无进展生存期(PFS)和总生存期(OS),但效果有限,而阿帕他胺作为新型雄激素受体(AR)抑制剂,给mHSPC 患者带来了极大的获益。

TITAN研究是一项随机、安慰剂对照、双盲试验,纳入1052例mHSPC 患者,按1:1随机分配至阿帕他胺+ADT组或安慰剂+ADT组,主要终点为影像学无进展生存期(rPFS)和OS。

结果显示,阿帕他胺组和对照组的2年rPFS率分别为68.2%和47.5%,降低患者52%的影像学进展风险;2年OS率分别为82.4%和73.5%,显著降低33%的死亡风险。

LATITUDE和STAMPEDE研究结果显示,ADT+醋酸阿比特龙联合泼尼松治疗可有效延长高危mHSPC的OS。

LATITUDE研究中采用“高/低危因素”的分层方法,高危患者指是包含至少2项以下高危因素:≥3个骨转移灶;存在内脏转移或ISUP=4级。

LATITUDE研究结果显示,与对照组(安慰剂+ADT)相比,醋酸阿比特龙组3年OS率提高38%,死亡风险降低34%,中位OS延长16.8个月(53.3个月vs36.5个月)。

在STAMPEDE研究中,与对照组相比,醋酸阿比特龙组3年OS率升高37%。

这两项研究支持醋酸阿比特龙作为mHSPC的一线疗法。

其他研究显示,恩扎卢胺(ARCHES和ENZAMET研究)以及多西他赛(CHAARTED和STAMPEDE研究)联合ADT治疗mHSPC,也可有效延长OS。

《中国前列腺癌患者基因检测专家共识(2020年版)》要点

1 前言

随着第二代测序(NGS)技术在包括前列腺癌等肿瘤临床诊疗中得到愈发广泛的应用,对NGS在前列腺癌临床应用过程中的检测内容、检测技术、生物信息学分析、数据处理及解读等环节的质量管理提出了更高的要求。

2 适宜进行基因检测的对象

不同病情和治疗阶段的前列腺癌患者的基因突变特征各异,基于前列腺癌临床实践及药物研发现状,推荐基于“提供遗传咨询”和“制定治疗决策”为目的的NGS基因突变检测(表1)。

提供遗传咨询:评估是否适宜进行基因检测需要结合前列腺癌患者的家族史、临床及病理学特征。

其中家族史需要考虑:是否有兄弟、父亲或其他家族成员在60岁前诊断为前列腺癌或因前列腺癌死亡;是否在同系家属中具有3名及以上包括胆管癌、乳腺癌、胰腺癌、前列腺癌、卵巢癌、结直肠癌、子宫内膜癌、胃癌、肾癌、黑色素瘤、小肠癌及尿路上皮癌的患者,特别是其确诊年龄≤50岁;患者个人是否有男性乳腺癌或胰腺癌病史;是否已知家族携带相关胚系致病基因突变。

《NCCN指南》显示,BRCA1/2基因有害突变的携带者在65岁之前罹患前列腺癌的风险增加,特别是BRCA2胚系突变患者有更高的早发前列腺癌和前列腺癌死亡风险。

因此,《2020年版共识》推荐BRCA1/2胚系突变的携带者从40岁起每年行基于前列腺特异性抗原(PSA)的前列腺癌筛查。

对于初诊未进行风险评估、极低风险至中风险的前列腺癌患者,其家族史

的获得及遗传咨询是检测前的必要步骤:对于具有明确相关家族史、已知家族成员携带胚系致病基因突变的上述风险级别患者,推荐进行DNA损伤修复相关基因(特别是BRCA2、BRCA1、ATM、PALB2、CHEK2、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2)的胚系变异检测;对于家族史不详的上述风险级别患者,需要结合临床特征进行遗传咨询后综合判断是否有必要进行相关检测。

对于高风险、极高风险、局部进展及转移性前列腺癌患者,推荐进行DNA 修复基因(特别是BRCA2、BRCA1、ATM、PALB2、CHEK2、MLH1、MSH2、MSH6、

PMS2)的胚系变异检测。

制定治疗决策:对于所有mCRPC患者,推荐进行至少包含HRR基因胚系及体系变异的检测,并可以考虑行微卫星不稳定性(MSI)和DNA错配修复缺陷(dMMR)检测。

如肿瘤组织检测已发现与肿瘤发病风险相关基因突变而缺乏胚系变异验证的前列腺癌患者,建议遗传咨询后再考虑是否进行检测。

3 检测内容

虽然通过NGS技术发现多数mCRPC患者存在具有临床价值的基因突变,但是由

于药物研发及相关药物在前列腺癌患者临床研究中的证据有限,针对前列腺癌患者

的NGS基因检测应在增加受检者获益及避免过度检测中求得平衡。

3.1 NGS检测的样本类型

根据检测目的需要区分胚系(来源于父母生殖细胞的变异,可通过生殖

细胞继续遗传给子代)或体系(机体细胞后天产生的基因变异)变异检测。

3.2 NGS检测的基因

3.2.1 BRCA2、BRCA1及ATM

3.2.2 其他HRR相关基因

在转移性、高风险和中低风险前列腺癌患者中携带胚系DNA修复基因突变的比例为11.8%、6.0%和2.0%;除上述的BRCA1/2及ATM基因外,在转移性前列腺癌患者中还检出CHEK2、RAD51D、ATR、NBN、GEN1、MRE11A、BRIP1及FAM175A等DNA修复基因胚系变异。

3.2.3 错配修复基因

3.2.4 其他基因

4 NGS检测流程的规范

基于NGS技术的基因检测流程可以分为6个环节,即样本获取及处理、核酸抽提、文库构建、上机测序、数据分析、变异解读及临床检测报告出具。

样本获取及处理:

核酸抽提:

文库构建及质控:

上机测序:

数据分析:

变异解读及临床检测报告出具:

5 生殖泌尿肿瘤精准医学专家团队(GU-MTB)

《2020年版共识》专家委员会倡导各单位组建GU-MTB,以进一步规范本中心的基因检测与精准治疗。

GU-MTB应纳入多学科成员,至少应包括1名

熟悉精准医学的肿瘤科医师(基于患者的临床病理学信息发起基因检测需求,熟悉检测信息用于患病风险、预后疗效、靶向治疗等临床场景,并对患者的检测及治疗结果进行跟踪随访)、1名病理科医师(评估患者的肿瘤标本特征并提供符合检测需求的送检样本)、1名经培训的肿瘤遗传咨询医师(对检测结果进行解读和咨询工作,并开展可能的家族患病风险评估和早期干预),以及充分认知相关领域精准医学进展的放射诊断科医师、外科医师、内科医师、核医学科医师和本中心临床试验管理医师(参与精准医学临床试验的设计和开展)。

GU-MTB有助于为肿瘤治疗提供更多选项,进一步优化并整合不

同的治疗方案,为患者制定更加适宜的以生物标志物引导的临床治疗路径。