分享--对GBT190012016中“质量管理体系风险管控”的一点认识(1)

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:6

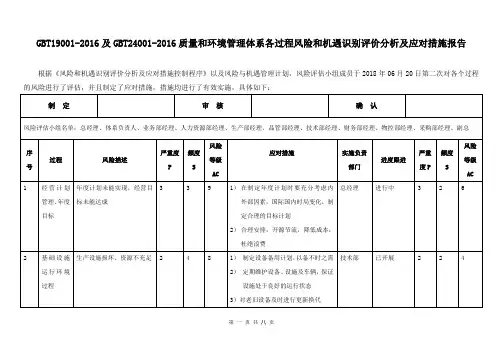

GBT19001-2016风险和机遇应对控制程序风险和机遇应对控制程序CCSD/CX-002-2017依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011编制受控状态:发放编号:编制:审核:批准:2017年02月18日发布实施风险和机遇应对控制程序1 目的:为建立风险和机遇的应对措施,明确包括风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并为在一体化管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

2适用范围:适用于对公司一体化管理体系过程中应对风险和机遇的措施的策划、评审和实施的管理。

3 职责:4.1总经理:负责风险管理所需资源的提供,包括人员资格、必要的培训、信息获取等。

负责风险可接受准则方针的确定,并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。

4.2综合部负责应对风险和机遇的措施的策划、评审的日常管理。

4.3各部门负责本部门相关的风险和机遇的排查,并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

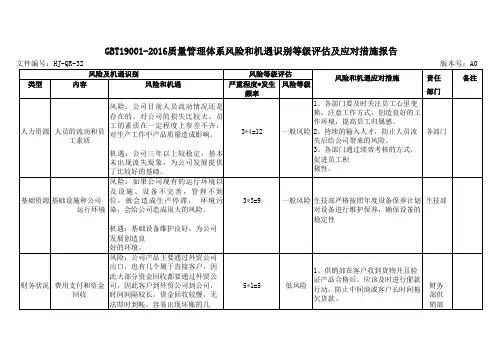

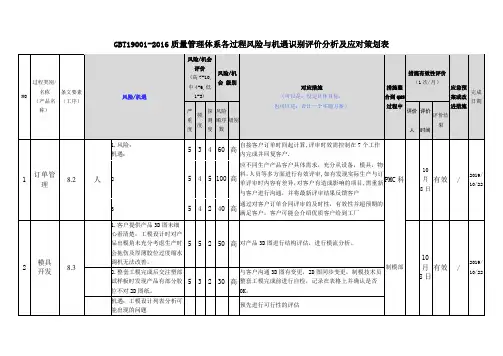

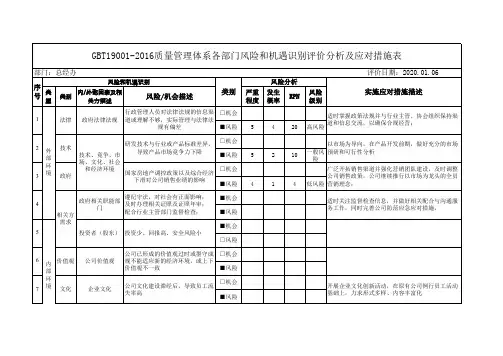

4.工作程序4.1风险和机遇管理策划为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇,各部门应建立识别和应对的方法,确认本部门存在的风险,并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析表》。

在风险和机遇的识别和应对过程中,责任部门应对可能存在风险的场所、过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别,风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险:a.对工程适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险;b.工程施工过程中的安全风险;c.图纸、设备、工器具对工程质量造成的风险;d.工程交付后的风险;e.过程失效的风险。

4.2建立风险/机遇管理团队4.2.1建立分风险和机遇评估小组风险识别活动的开展应是一次团体的活动,各部门在进行风险识别和评估过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行的,在此之前应建立一个“风险和机遇评估小组”,总经理应通过授权,赋予该“风险和机遇评估小组”以下的职责:a.组织实施风险和机遇分析和评估;b.制定风险和机遇应对措施并落实执行;c.编制风险管理计划;d.组织实施风险应对措施的实施效果验证。

分享对GBT190012016中“质量管理体系风险管控”的一点认识GB/T19001:2016《质量管理体系要求》标准(以下简称:新标准)的颁布已经有1年多了;贯穿实施也已经半年多了。

在此期间个人认为:在新标准的贯穿执行的实际工作中,就新标准中的“4.1理解组织及其环境”、“5.领导作用”中的第“5.1.1总则b)、d)”和“6.1应对风险和机遇的措施”的“6.1.1、6.1.2”章节的要求,在认识上参差不齐,在组织实际管理工作中的执行和体现方面,也没有一个比较统一的认知和审核标准。

这就为组织在新标准的本条款的贯穿执行和换版工作带来了许多困扰。

对此,谈一点个人的认识和理解,仅供有兴趣的朋友参考。

1新标准的新,在很大程度上在于引入了第“4.1理解组织及其环境”的要求,由此产生了组织的风险机遇应对控制的理念。

新标准在“4.1理解组织及其环境”章节中是这样描述的:“组织应确定与其宗旨和战略方向有关并影响其实现质量管理体系预期效果的能力的各种外部和内部的因素。

......”新标准在这里要求的是:1、应该确定组织的外部和内部的环境因素;但是,外部和内部的环境因素应与宗旨和战略方向相关。

同时,应是对影响实现质量管理体系预期效果的能力的。

这就为组织识别、监视、评价和确定外部和内部因素指明了方向,明确了范围。

2、通过上述表述还应理解为:所有的外部和内部因素的识别、监视、评价和确定均不是目的。

对组织外部和内部因素的识别、监视、评价和确定的目的是:为组织制定或修正其宗旨和发展战略服务的。

离开了这个目的,所有的识别、监视、评价和确定都是本末倒置的,也是没有意义的。

在新标准的贯穿执行和审核的实际工作中,往往存在这样的情况:即着重审核组织是否进行了外部和内部因素的识别,并要求组织提供相应的记录资料。

至于组织是否建立了宗旨,是否明确了战略方向,是否在组织的宗旨和战略方向的制定(或修订)以及建立实施质量管理体系方面,体现了外部和内部影响因素,以便为新标准第“6.1应对风险和机遇的措施”条款的实施打下基础,就略显苍白无力了。

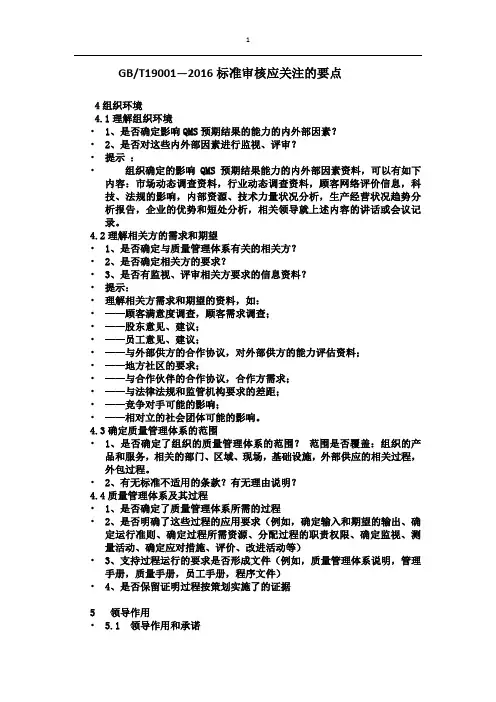

GB/T19001—2016标准审核应关注的要点4组织环境4.1理解组织环境•1、是否确定影响QMS预期结果的能力的内外部因素?•2、是否对这些内外部因素进行监视、评审?•提示:•组织确定的影响QMS预期结果能力的内外部因素资料,可以有如下内容:市场动态调查资料,行业动态调查资料,顾客网络评价信息,科技、法规的影响,内部资源、技术力量状况分析,生产经营状况趋势分析报告,企业的优势和短处分析,相关领导就上述内容的讲话或会议记录。

4.2理解相关方的需求和期望•1、是否确定与质量管理体系有关的相关方?•2、是否确定相关方的要求?•3、是否有监视、评审相关方要求的信息资料?•提示:•理解相关方需求和期望的资料,如:•——顾客满意度调查,顾客需求调查;•——股东意见、建议;•——员工意见、建议;•——与外部供方的合作协议,对外部供方的能力评估资料;•——地方社区的要求;•——与合作伙伴的合作协议,合作方需求;•——与法律法规和监管机构要求的差距;•——竞争对手可能的影响;•——相对立的社会团体可能的影响。

4.3确定质量管理体系的范围•1、是否确定了组织的质量管理体系的范围?范围是否覆盖:组织的产品和服务,相关的部门、区域、现场,基础设施,外部供应的相关过程,外包过程。

•2、有无标准不适用的条款?有无理由说明?4.4质量管理体系及其过程•1、是否确定了质量管理体系所需的过程•2、是否明确了这些过程的应用要求(例如,确定输入和期望的输出、确定运行准则、确定过程所需资源、分配过程的职责权限、确定监视、测量活动、确定应对措施、评价、改进活动等)•3、支持过程运行的要求是否形成文件(例如,质量管理体系说明,管理手册,质量手册,员工手册,程序文件)•4、是否保留证明过程按策划实施了的证据5 领导作用• 5.1 领导作用和承诺•1、最高管理者的质量管理职责是否明确规定?•2、是否制定了质量方针、质量目标?•3、最高管理者怎样确保质量管理体系的要求融入组织日常的业务管理?•4、最高管理者确保质量管理体系所需资源的提供情况怎样?•5、最高管理者怎样促进使用“基于风险的思维”?•6、最高管理者怎样致力于以顾客我焦点、增强顾客满意?5.2方针•1、是否有形成文件的质量方针?•2、方针的内容能否体现“提供框架”,两个“承诺”的要求?•3、方针是否在组织内部沟通?•4、方针能否为相关方获取?5.3组织的岗位、职责和权限•1、组织相关岗位的职责权限是否做出规定?•2、组织相关岗位的职责权限是否得到沟通?•3、职责权限是否进行培训?6 策划6.1 应对风险和机遇的措施•1、在策划管理体系时是否识别、确定需要应对的风险?(如,确定的风险清单,包括:经营风险,资产风险,财务风险;行业风险,市场风险,项目风险,法律风险等)。

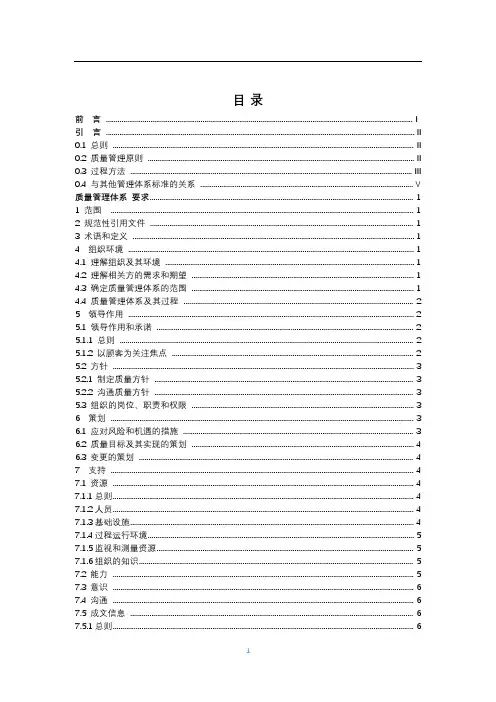

目录前言 (Ⅰ)引言 (II)0.1 总则 (II)0.2 质量管理原则 (II)0.3 过程方法 (III)0.4 与其他管理体系标准的关系 (V)质量管理体系要求 (1)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 组织环境 (1)4.1 理解组织及其环境 (1)4.2 理解相关方的需求和期望 (1)4.3 确定质量管理体系的范围 (1)4.4 质量管理体系及其过程 (2)5 领导作用 (2)5.1 领导作用和承诺 (2)5.1.1 总则 (2)5.1.2 以顾客为关注焦点 (2)5.2 方针 (3)5.2.1 制定质量方针 (3)5.2.2 沟通质量方针 (3)5.3 组织的岗位、职责和权限 (3)6 策划 (3)6.1 应对风险和机遇的措施 (3)6.2 质量目标及其实现的策划 (4)6.3 变更的策划 (4)7 支持 (4)7.1 资源 (4)7.1.1总则 (4)7.1.2人员 (4)7.1.3基础设施 (4)7.1.4过程运行环境 (5)7.1.5监视和测量资源 (5)7.1.6组织的知识 (5)7.2 能力 (5)7.3 意识 (6)7.4 沟通 (6)7.5 成文信息 (6)7.5.1总则 (6)7.5.2创建和更新 (6)7.5.3成文信息的控制 (6)8 运行 (7)8.1 运行策划和控制 (7)8.2 产品和服务的要求 (7)8.2.1 顾客沟通 (7)8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 (7)8.2.3 产品和服务有关的要求的评审 (8)8.2.4 产品和服务要求的更改 (8)8.3 产品和服务的设计和开发 (8)8.3.1 总则 (8)8.3.2 设计和开发策划 (8)8.3.3 设计和开发输入 (8)8.3.4 设计和开发控制 (9)8.3.5 设计和开发输出 (9)8.3.6 设计和开发更改 (9)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (9)8.4.1 总则 (9)8.4.2 控制类型和程度 (9)8.4.3提供给外部供方的信息 (9)8.5 生产和服务提供 (10)8.5.1生产和服务提供的控制 (10)8.5.2标识和可追溯性 (10)8.5.3顾客或外部供方的财产 (10)8.5.4防护 (10)8.5.5交付后的活动 (10)8.5.6更改控制 (11)8.6 产品和服务的放行 (11)8.7 不合格输出的控制 (11)9 绩效评价 (11)9.1 监视、测量、分析和评价 (11)9.2 内部审核 (12)9.3 管理评审 (12)10 持续改进 (13)10.1 总则 (13)10.2 不合格和纠正措施 (13)10.3 持续改进 (13)附录A(资料性附录) (15)附录B(资料性附录) (18)参考文献 (21)本标准按照G B/T 1.1—2009 给出的规则起草。

质量体系管理的困惑与反思质量体系管理在各行各业成为一种必需和时尚, 但真正能运用其产生效益和提升企业管理水平的却不多。

质量体系管理的定位是否处于企业的重要位置,决定着企业生存和发展的命运。

文章列出了质量体系管理过程中常见的一些问题及解决思路共勉。

对于每一个在制造企业工作的员工来说, ISO9001( GB/T19001)质量体系并不陌生,但对于质量体系管理来讲, 却大有文章可做。

质量体系管理的定位是否处于企业的重要位置, 决定着企业是以什么样的态度来对待产品质量, 决定着企业是以什么样的理念来经营企业,没有 质量的产品带给企业的是无尽的痛苦和萎缩甚至破产。

质量体系管理在各行各业成为一种必 需和时尚,但真正能运用其产生效益和提升企业管理水平的却不多。

一、推行、保持IS09001质量体系运行的困惑1、只在意有质量管理体系认证证书企业中最咼管理层 80%只在意获得质量管理体系认证证书, 不在意、不理解、不投入提咼质量管理体系运行的效率和效益,甚至把质量体系管理实际作为附属部门对待,使领导和广大 员工对质量体系规范工作产生抵触情绪, 大家还是随心所欲的工作。

这样长期发展必然会出现企业经营管理中的 “两张皮”现象,建立的体系与实际运行不符,做质量体系管理纯粹是 为了取证装点门面, 实际的工厂运行管理还是土 “皇帝式的”,从领导的骨子里根本没有把质量管理放正位置。

2、只是企业内部之间自卫的武器质量体系程序文件是企业经营过程中质量管理的总结,也不可能面面俱到,只有在生产经营的管理过程中, 的因果关系来解决质量问题,经过不断地总结提炼,形成今后指导的程序文件。

很多企业中质量管理体系文件实质成了企业管理实线中各部门自卫的武器,是规范性的指导文件, 但是程序文件 以正确的质量意识和思想按照事物发展讨论问题的部门各执一辞,都有文件作为辩解的依据,推卸责任,内耗严重,常常议而难决,决而难行。

日 常管理中先讲条件后干事,讨价还价。

GB/T19001-2016质量管理体系质量手册QM-01版本: A修改码:0编制:审核:批准:2018年01月01日发布2018年01月01日实施0.1发布令为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。

该体系符合GB/T19001-2016 标准的要求,编制了《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。

根据公司发展和管理提升的需要,结合2016版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布了A版《质量手册》。

《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。

从2018年1月1日起实施。

特批准发布!总经理:2017年11月21日0.2任命书为了贯彻执行GB/T19001-2016标准的要求,加强对质量管理体系的管理,特任命XXX 先生为本组织的管理者代表。

管理者代表的职责是:a)确保质量管理体系符合标准的要求;b)确保各过程获得其预期输出;c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会,特别向最高管理者报告;d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点;e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。

总经理:2017年11月21日0.3质量方针和质量目标和声明我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意,经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求,进行了讨论,形成了公司的质量方针和目标,并经过了总经理批准。

现声明如下:1.质量方针:顾客至上,信誉为本;质量为先,精益求精;以人为本,持续改进。

在质量管理中,我公司认真按照GB/T19001-2016 《质量管理体系要求》进行质量管理,生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产,诚信为本,科技创新,生产出顾客满意的高附加值的产品。

GB/T19001-2016质量管理体系质量手册QM-01版本: A修改码:0编制:审核:批准:2018年01月01日发布2018年01月01日实施0.1发布令为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。

该体系符合GB/T19001-2016 标准的要求,编制了《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。

根据公司发展和管理提升的需要,结合2016版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布了A版《质量手册》。

《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。

从2018年1月1日起实施。

特批准发布!总经理:2017年11月21日0.2任命书为了贯彻执行GB/T19001-2016标准的要求,加强对质量管理体系的管理,特任命XXX 先生为本组织的管理者代表。

管理者代表的职责是:a)确保质量管理体系符合标准的要求;b)确保各过程获得其预期输出;c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会,特别向最高管理者报告;d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点;e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。

总经理:2017年11月21日0.3质量方针和质量目标和声明我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意,经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求,进行了讨论,形成了公司的质量方针和目标,并经过了总经理批准。

现声明如下:1.质量方针:顾客至上,信誉为本;质量为先,精益求精;以人为本,持续改进。

在质量管理中,我公司认真按照GB/T19001-2016 《质量管理体系要求》进行质量管理,生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产,诚信为本,科技创新,生产出顾客满意的高附加值的产品。

分享对GBT190012016中“质量管理体系风险管控”的一

点认识

GB/T19001:2016《质量管理体系要求》标准(以下简称:新标准)的颁布已经有1年多了;贯穿实施也已经半年多了。

在此期间个人认为:在新标准的贯穿执行的实际工作中,就新标准中的“4.1理解组织及其环境”、“5.领导作用”中的第“5.1.1总则b)、d)”和“6.1应对风险和机遇的措施”的“6.1.1、6.1.2”章节的要求,在认识上参差不齐,在组织实际管理工作中的执行和体现方面,也没有一个比较统一的认知和审核标准。

这就为组织在新标准的本条款的贯穿执行和换版工作带来了许多困扰。

对此,谈一点个人的认识和理解,仅供有兴趣的朋友参考。

1

新标准的新,在很大程度上在于引入了第“4.1理解组织及其环境”的要求,由此产生了组织的风险机遇应对控制的理念。

新标准在“4.1理解组织及其环境”章节中是这样描述的:“组织应确定与其宗旨和战略方向有关并影响其实现质量管理体系预期效果的能力的各种外部和内部的因素。

......”新标准在这里要求的是:

1、应该确定组织的外部和内部的环境因素;但是,外部和内部的环境因素应与宗旨和战略方向相关。

同时,应是对影响实现质量管理体系预期效果的能力的。

这就为组织识别、

监视、评价和确定外部和内部因素指明了方向,明确了范围。

2、通过上述表述还应理解为:所有的外部和内部因素的识别、监视、评价和确定均不是目的。

对组织外部和内部因素的识别、监视、评价和确定的目的是:为组织制定或修正其宗旨和发展战略服务的。

离开了这个目的,所有的识别、监视、评价和确定都是本末倒置的,也是没有意义的。

在新标准的贯穿执行和审核的实际工作中,往往存在这样的情况:即着重审核组织是否进行了外部和内部因素的识别,并要求组织提供相应的记录资料。

至于组织是否建立了宗旨,是否明确了战略方向,是否在组织的宗旨和战略方向的制定(或修订)以及建立实施质量管理体系方面,体现了外部和内部影响因素,以便为新标准第“6.1应对风险和机遇的措施”条款的实施打下基础,就略显苍白无力了。

2

在贯彻执行“确定与其宗旨和战略方向有关......的各种外部和内部的因素”,建立相应的风险管理方面,对于多数组织和管理体系的执业人员来说,都是一个新的课题,是对组织宗旨和战略方向管理的课题。

就如何做好这方面的工作,个人认为:

1、组织的外部影响因素,包括:宏观环境:1)政策法律:如环境保护、社会保障、反不正当竞争、税收,以及国家相关产业政策等;2)经济:如地区GDP、利率、汇率、通胀率、失业率(或劳动力供给率)、能源供给及成本等;3)社

会与文化:如公民意识、消费文化、就业观念、收入水平、人口年龄和文化分别情况等;4)技术:高新技术、工艺技术和基础研究等方面。

在实际工作中,对宏观环境可采用“PEST分析法”实施,在分析过程中不要求过细,但应将因素识别准确;对于初步识别的影响较大的因素进行重点分析,得出相应的评价结论,以为采取相应的控制措施提供依据。

5)产业环境:如产业内竞争对手、潜在进入者、替代产品、供方、顾客和其他相关方等方面的威胁。

在实际工作中对产业环境可采用“波特5力法”进行分析,确定威胁和风险的来源,以为采取制定相应的应对措施提供依据。

2、组织内部影响因素,包括:1)内部资源:组织控制的资产、过程、技能、知识;包括有形资产和无形资产。

2)能力和核心竞争力:即有价值的、稀有的、不可替代的、难以模仿的竞争能力。

内部因素的分析的目的是:找出关键优、劣势。

比较常用的方法:SWTO分析和战略矩阵法。

3

依前述,组织对外部和内部影响因素(组织环境)的识别、监视和评价、确定的目的,是为了实施风险管理,保证宗旨、战略方向和质量管理体系达到预期结果。

根据组织外部和内部因素的识别、评价的结果,组织的风险可包括:战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险等。

风险管理:就是围绕总体战略经营目标,通过在经营管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程,培养良好的风险管理文化,建立与质量管理体系相融合的风险管理体系,从而为实现风险管理,实现组织宗旨和战略总体目标提供合理的保证过程和方法。

4

正是基于上述组织的外部和内部影响因素(组织环境),与经营风险和组织宗旨及战略方向之间的关系,新标准在第“4.3质量管理体系范围a)条”、第“4.4质量管理体系及其过程f)条”、第“5.领导作用”中的第“5.1.1总则b)、d)”和第“6.1应对风险和机遇的措施”的“6.1.1、6.1.2”条中多次提出对风险的管控措施。

特别是新标准的“第6.1.2条”是这样描述的:“组织应策划:a)应对这些风险和机遇的措施;b)如何:1)在质量管理体系过程中整合并实施这些措施;......。

”由此可见:应对风险和机遇的措施,不应是孤立的、游离于组织质量管理体系之外的过程和管理措施;而应是与质量管理体系过程整合在一起,共同策划、共同实施、共同纳入过程绩效的考核,使之成为组织质量管理体系的一个组成部分。

5

新标准就“理解组织及其环境”、“领导作用”和“应对风险和机遇的措施”等条款中,已经给出了明确的要求。

将这几

个要点贯穿起来,即:

1、组织对内、外部因素的识别、监视、评价和确定的目的,是为了保证组织宗旨和战略方向的制定或修订所在的前提

工作,是为了保证组织宗旨和战略方向和战略目标的实现。

2、因组织宗旨和战略目标的实现是一个长期的过程,在实现组织宗旨、战略方向和目标时,组织的环境和影响因素会发生这样那样的变化,产生这样那样的风险和机遇。

这就需要采取相应的措施应对,以保证组织宗旨和战略目标的实现。

3、风险和机遇是相互关联的、综合性的,应对措施也不能孤立存在,或单方面的。

应体现在经营管理的各个方面,才能起到综合全面控制作用。

6

因此,在质量管理体系审核过程中,也不应将组织外部和内部影响因素的识别、监视和评价,以及风险好机遇控制措施,视为一个单独的部分进行审核,且让组织提供一堆相应的资料。

新标准在此并未要求一定要形成“成文信息”。

个人认为:在质量管理体系审核过程中,应将组织内外部影响因素识别、组织宗旨和战略目标的制定和实施、风险机遇控制措施在质量管理体系过程的体现,以及过程绩效结果,贯穿审核过程的始终。

以此判定组织是否进行了有效地内外部影响因素的确定,内外部影响因素对组织宗旨和战略目标

的体现和影响,以及风险机遇应对措施在质量管理体系过程中的体现和有效性。

从而切实起到促进组织对经营环境的理解,对宗旨和战略发展方向及总体目标的建立;同时,促进组织风险意识的建立和应对风险和机遇的能力。

以上是本人对新标准中,“组织内外部环境确定”,“组织宗旨和战略方向及目标”,及“风险机遇应对措施”的一点认识。

仅供有兴趣的朋友参考。

- End -。