骨骼肌纤维的类型与运动的关系

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:4

不同类型骨骼肌纤维的形态、生理、代谢特征以及与运动的关系概述及解释说明1. 引言1.1 概述骨骼肌是人体最常见和最重要的肌肉类型之一,具有重要的运动功能。

骨骼肌由许多细长的细胞组成,这些细胞称为纤维。

根据其收缩速度、力量产生和代谢特征的不同,骨骼肌纤维可分为快速肌纤维、慢速肌纤维和中速肌纤维三种类型。

这些不同类型的纤维在形态、生理和代谢特征上存在着显著差异。

1.2 文章结构本文将首先对骨骼肌纤维进行分类,并详细描述各类纤维的形态特征;接着探讨不同类型纤维的生理特征,包括肌收缩机制、力量产生能力以及柔韧性等方面;随后介绍不同类型纤维的代谢特征,如线粒体密度、能量消耗、糖原储备等;最后讨论骨骼肌纤维与运动之间的关系,包括运动类型对纤维比例和功能的影响,以及训练对纤维类型转变和适应性的影响。

1.3 目的本文旨在对不同类型骨骼肌纤维的形态、生理、代谢特征以及其与运动之间的关系进行全面概述,并探讨骨骼肌纤维在运动中的重要性。

通过深入了解这些特征和关联性,我们可以更好地理解人体肌肉系统的功能和运动能力,为运动训练、康复治疗和运动表现优化提供科学依据。

此外,本文还将展望未来研究方向,为相关领域的进一步探索提供指导。

2. 骨骼肌纤维的分类2.1 快速肌纤维快速肌纤维是一种类型的骨骼肌纤维,主要用于快速而强大的运动。

这类肌纤维具有较高的收缩速度和力量产生能力。

它们能够迅速地收缩和放松,以适应需要快速反应的活动,例如爆发力训练、瞬间加速或迅速改变方向等。

快速肌纤维还分为两个亚型:ⅡA型和ⅡB型。

ⅡA型快速肌纤维具有较高的氧化磷酸化能力和耐力表现,使其在较长时间内保持相对较高的功率输出能力。

而ⅡB型快速肌纤维则更多地依赖无氧代谢方式,并且疲劳性更强,因此其表现为爆发力较强但耐力较差。

2.2 慢速肌纤维慢速肌纤维是另一种类型的骨骼肌纤维,也被称为Ⅰ型纤维或氧化性纤维。

这类肌纤维具有较慢的收缩速度,但却能够提供持久且稳定的力量输出。

简述骨骼肌的结构与功能的关系

骨骼肌是人体内最大的肌肉组织,它负责维持人体的姿势和运动。

其结构与功能密切相关。

骨骼肌由许多肌纤维组成,每个肌纤维由许多肌节组成,每个肌节由许多肌原纤维组成。

肌原纤维内含有许多肌小球,肌小球内含有肌纤维束。

每个肌纤维束内有许多肌丝,这些肌丝由肌蛋白组成。

肌蛋白能够与肌原纤维内的钙离子结合,促使肌丝产生收缩。

骨骼肌的主要功能是产生力量和运动。

当肌肉受到神经刺激时,肌纤维束内的肌丝开始收缩,使肌肉产生力量。

肌肉收缩产生的力量再通过肌腱传递到骨骼上,使骨骼产生运动。

不同的骨骼肌由于其结构和肌纤维数量的不同,能够产生不同的力量和速度的运动。

除了产生力量和运动,骨骼肌还可以维持人体的姿势。

例如,保持直立姿势时,我们的骨骼肌需要持续产生力量来维持身体的平衡和稳定。

总之,骨骼肌的结构与功能密不可分,其结构的复杂性决定了其产生力量和运动的能力,而其功能的高效性又依赖于其精细的结构组织。

- 1 -。

骨骼肌的运动原理肌肉在关节运动中的协作关系原动肌当一块或一组肌肉收缩产生的力是引起环节运动的主要动力来源时,这块或这组肌肉称为原动肌举例:向前屈大腿时,髂腰肌和缝匠肌等就是原动肌在一组原动肌中起主要作用的原动肌叫主动肌,起次要作用的肌肉称为副动肌或次动肌提供完成动作的动力对抗肌在某一动作中,与原动肌作用相反的肌群称为对抗肌,从相对于关节运动轴的关系来看,对抗肌位于原动肌的对侧举例:在向前踢腿动作中,使大腿屈的髂腰肌是原动肌,那么位于它的对侧的伸臀大肌、股后肌群等就是对抗肌协调配合固定肌起固定原动肌定点骨作用的肌肉称为固定肌举例:在向前踢腿时,为了保持躯体直立姿势,就需要脊柱周围某些肌肉收缩,固定髂腰肌的定点骨固定原动肌的定点骨中和肌为了抵消原动肌对东电股不需要的作用的肌肉称为中和肌举例:在向前作正踢腿动作时,不需要出现大腿外旋的动作,就需要具有使大腿内旋功能的肌肉收缩发力,如臀小肌、臀中肌前部收缩,来抵消髂腰肌收缩时可能出现的外旋动作,这时臀小肌、臀中肌前部就起中和肌的作用抵消原动肌对运动环节的不需要的作用肌肉工作的性质动力性工作定义:动力性工作是指肌肉工作时所产生的的力,能够引起运动环节在空间中产生移动,肌肉的长度发生明显改变工作特点:肌肉的收缩和舒张交替进行,肌肉的长度和力的作用不断地改变。

根据肌肉做动力性工作时对抗阻力的状况,动力性工作可分为克制工作和退让工作两种类型克制工作定义:若肌肉工作时内部张力增加,肌力矩大于阻力矩,引起环节朝向肌肉拉力的方向运动,肌肉的长度缩短,这种动作称为克制工作(向心工作)举例:手持哑铃做屈肘动作,肱肌、肱二头肌是在近固定条件下做克制工作;立定跳远蹬地阶段,股四头肌是在远固定条件下做克制工作退让工作定义:若肌肉工作时内部张力增加,但肌力矩小于阻力矩,引起环节向背离肌肉拉力的方向运动,肌肉长度增加,这种工作称为退让工作(离心工作)工作特点:肌肉进行退让工作,可使外力或阻力对环节产生的加速度减小,使环节运动速度逐渐减慢,以至最终停止,即表现为缓冲、制动的作用。

肌肉纤维类型和运动表现的关系肌肉纤维类型是指肌肉组织中存在的不同类型的肌纤维。

根据功能和结构的不同,肌肉纤维可以分为慢肌纤维和快肌纤维两种类型。

这两种类型的肌纤维在运动表现方面有一定的差异,对于个体的运动能力和运动表现产生明显影响。

慢肌纤维,也被称为红色肌纤维或者I型肌纤维,具有较好的耐力和持久力。

这种肌纤维的收缩速度相对较慢,但是能够持续较长时间的运动。

慢肌纤维在身体中的分布较为广泛,主要存在于骨骼肌中。

它们富含线粒体和肌红蛋白,这使得它们能够适应氧气供应较为充足的运动情况。

慢肌纤维可以通过有氧运动锻炼得到发展和提高,特别适合长时间的持久运动,如长跑、游泳和马拉松等。

相对地,快肌纤维也被称为白色肌纤维或者II型肌纤维,具有较快的收缩速度和较高的力量输出。

快肌纤维对于爆发力和高强度的短时间运动表现较为突出。

但是,由于缺乏线粒体和肌红蛋白,快肌纤维的耐力较差,无法持续较长时间的运动。

这种类型的肌纤维主要分布在肌肉较粗的部位,如大腿和臀部。

快肌纤维可以通过高强度、短时间的训练来进行锻炼,如举重、短跑和跳跃等。

肌肉纤维类型对于个体的运动表现有着直接的影响。

在不同类型的运动中,肌肉纤维类型的比例将直接决定运动表现的特点。

例如,在长跑比赛中,慢肌纤维相对多的选手更有可能保持稳定的速度和耐力,而在短跑比赛中,快肌纤维相对多的选手则在爆发力和速度方面更具优势。

此外,肌肉纤维类型的比例也可能决定个体在某些特定运动项目中的潜力和天赋。

比如,具有较高比例快肌纤维的选手在力量项目上往往表现更出色,而具有较高比例慢肌纤维的选手在耐力项目上更具优势。

然而,肌肉纤维类型并不是固定不变的,它们可以通过训练和适应性改变来得到发展。

持续的训练可以改变肌肉纤维的比例,使得适应性训练的肌纤维类型增加。

因此,即使个体天生具有某种肌肉纤维类型的优势,通过科学合理的训练仍然可以改变和提高自己的运动表现。

综上所述,肌肉纤维类型和运动表现之间存在着密切的关系。

骨骼肌纤维的类型与运动的关系(一)运动员的肌纤维类型1、时间短、强度大的运动项目的运动员:快肌纤维百分比大;2、耐力性运动项目的运动员:慢肌纤维百分比大;3、对有氧能力和无氧能力需求均较高的运动员其两类肌纤维分布接近。

(二)训练对肌纤维的影响1、运动训练对肌纤维类型的转变的影响:“遗传学派”,“训练—适应学派”。

2、运动训练对肌纤维的面积和数量的影响:肌纤维增粗,即肥大;肌纤维数目增多。

3、训练对肌纤维代谢特征的影响(1)训练对肌纤维有氧能力的影响;(2)训练对肌纤维无氧能力的影响;(3)训练对肌纤维影响的专一性,即训练所引起的肌纤维的适应性变化。

血液的组成(一)血浆(无形成分):占血液总量50%~60%。

(二)血细胞(有形成分):占血液总量40%~50%。

包括红细胞、白细胞和血小板。

(三)红细胞比容(或称为压积):红细胞占全血容积的百分比,健康成年男子红细胞比容约为40%~50%,女子约为37%~48%四、血液的机能(一)维持内环境的相对稳定(二)运输机能1、运输气体;2、运输营养;3、运输代谢产物;4、运输热量。

(三)参与调节激素随血液循环运送到相应的靶细胞,以调节其机能活动。

(四)防御与保护机能1、白细胞→吞噬分解作用→细胞防御;2、血浆中免疫物质→免疫→化学防御;3、血小板→凝血和止血→保护作用。

心脏泵功能的评定(一)心输出量1、每搏输出量:左心室每次收缩所射出的血量,简称搏出量。

2、射血分数:每搏输出量占心室舒张末期的容积百分比。

3、每分输出量:左心室每分钟射出的血量,通常所说的心输出量是指每分输出量。

4、心指数:空腹、安静状态下每平方米体表面积计算的心输出量。

5、心力贮备:心输出量随机体代谢需要而增长的能力,包括心率贮备和搏出量贮备。

6、心脏作功量(二)影响心输出量的因素1、影响搏出量(1)前负荷(心室充盈量);(2)后负荷(动脉血压);(3)心肌收缩能力。

2、心率的影响在一定的范围内,心率与心输出量呈正变关系。

骨骼肌的形态,结构与功能的适应关系

骨骼肌的形态、结构与功能之间存在着适应关系。

具体来说,骨骼肌的形态和结构对其功能的发挥有重要影响。

首先,骨骼肌的形态和长度决定了它的收缩能力和运动范围。

肌肉由一束束肌束组成,每束肌束中有许多肌纤维。

肌纤维中包含着许多肌节,肌节中有丝状蛋白质分子,它们能够收缩和伸展。

骨骼肌的长度决定了肌纤维数量和肌节及丝状蛋白质分子的排列。

较长的肌肉可以产生更大的收缩幅度和更广泛的运动范围。

其次,骨骼肌的结构对其力量产生和运动效率有影响。

骨骼肌由肌束、肌纤维和肌节组成,肌纤维上的肌节排列成特定的顺序,形成了有效的肌筋膜结构。

这种结构使得肌肉能够在收缩过程中产生较大的力量,并且能够迅速传递力量并提高运动效率。

最后,骨骼肌的形态和结构还决定了其适应不同负荷和运动强度的能力。

长期的训练和运动会引起骨骼肌发生结构和形态上的适应性改变,如肌肉纤维增粗、肌纤维数量增加等。

这些适应性改变有利于肌肉承受更大的负荷和产生更大的力量。

综上所述,骨骼肌的形态和结构与其功能有着密切的适应关系。

合理的训练和运动能够引起骨骼肌形态和结构上的适应性改变,从而提高肌肉的功能和运动表现。

运动锻炼对骨骼肌的影响一、运动锻炼对骨骼肌的生理变化运动锻炼对骨骼肌的影响主要体现在肌肉结构和功能方面。

通过运动锻炼,骨骼肌会发生一系列生理变化,包括肌纤维增粗、肌细胞增多和肌肉纤维类型的改变等。

1. 肌纤维增粗:运动锻炼可以促进肌纤维的增粗,提高肌肉的力量和耐力。

长期进行力量训练的人骨骼肌横断面积会增大,肌肉纤维直径增加,从而增加肌肉收缩力。

2. 肌细胞增多:持续的运动锻炼可以促进肌细胞的增多。

运动锻炼刺激着肌肉细胞的增殖和增长,提高了肌肉组织的重量和数量,进而增强了肌肉的功能。

这种肌细胞增多现象常见于力量型运动如举重和冲刺运动员。

3. 肌肉纤维类型的改变:运动锻炼还可以改变肌肉纤维的类型。

骨骼肌主要包括慢肌纤维和快肌纤维两种类型。

慢肌纤维适合进行长时间的低强度运动,而快肌纤维则适合短时间的高强度运动。

通过不同类型的运动锻炼,可以使肌肉中的慢肌纤维和快肌纤维的比例发生改变,以适应不同强度和持续时间的运动负荷。

二、运动锻炼对骨骼肌的功能影响运动锻炼对骨骼肌的功能影响主要表现在力量、耐力、灵活性和协调性等方面。

1. 力量:运动锻炼能够显著提高骨骼肌的力量。

力量训练通过增加运动肌纤维的数量和增粗,提高了肌肉的收缩力,从而使骨骼肌在进行抗阻力运动时更强大。

2. 耐力:运动锻炼可以增强骨骼肌的耐力。

长时间的有氧运动如跑步、游泳等可以提高肌肉的耐力,延缓疲劳的发生,使肌肉能够长时间保持高负荷的工作状态。

3. 灵活性:运动锻炼对骨骼肌的灵活性有积极影响。

例如瑜伽和拉伸训练可以改善肌肉的柔韧性和关节范围,使骨骼肌更加灵活,减少运动损伤的风险。

4. 协调性:运动锻炼还可以提高骨骼肌的协调性。

例如平衡训练和舞蹈等项目可以增强肌肉的协调性和身体的控制能力,使骨骼肌在动作执行过程中更加准确和稳定。

三、运动锻炼对特定人群的骨骼肌影响不同人群的骨骼肌对运动锻炼的反应有所差异。

以下是一些特定人群的骨骼肌影响情况。

1. 儿童和青少年:运动锻炼对儿童和青少年的骨骼肌有重要的影响。

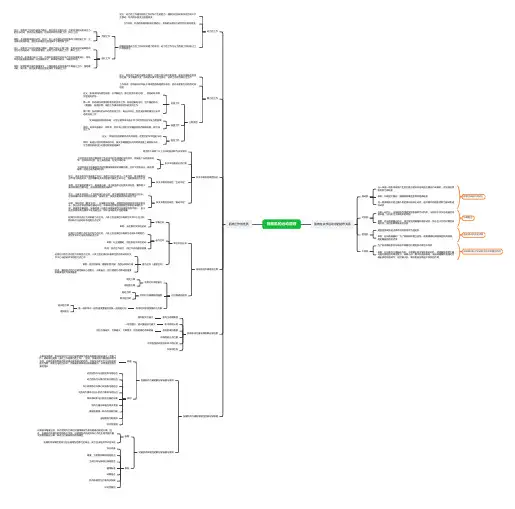

骨骼肌类型与运动的关系人类骨骼肌由不同类型的肌纤维混合而成,通常根据肌纤维的收缩速度可将其分为慢肌纤维和快肌纤维两类,人体骨骼肌纤维分为Ⅰ和Ⅱ两个类型,Ⅱ型中又分为三个亚型。

即Ⅰ型为慢缩红肌,Ⅱ型为快缩肌,Ⅱa型为快缩红肌,Ⅱb型为快缩白肌,Ⅱc型为一种未分化的较原始的肌纤维。

骨骼肌纤维的类型与运动的关系(一)运动员的肌纤维类型1、时间短、强度大的运动项目的运动员:快肌纤维百分比大;2、耐力性运动项目的运动员:慢肌纤维百分比大;3、对有氧能力和无氧能力需求均较高的运动员其两类肌纤维分布接近。

(二)训练对肌纤维的影响1、运动训练对肌纤维类型的转变的影响:“遗传学派”,“训练—适应学派”。

2、运动训练对肌纤维的面积和数量的影响:肌纤维增粗,即肥大;肌纤维数目增多。

3、训练对肌纤维代谢特征的影响(1)训练对肌纤维有氧能力的影响;(2)训练对肌纤维无氧能力的影响;(3)训练对肌纤维影响的专一性,即训练所引起的肌纤维的适应性变化。

各类骨骼肌形态特征:快肌纤维直径较粗,肌浆少,肌红蛋白含量少,呈苍白色;其肌浆中线粒体数量和容积小,但肌质网发达,对钙离子的摄取速度快,从而反应速度快;快肌纤维接受脊髓前角大运动神经元支配,大运动神经元的胞体大,轴突粗,与肌膜的接触面积大,一个运动神经元所支配的肌纤维数量多。

慢肌纤维直径较细,肌浆丰富,肌红蛋白含量高,呈红色;其肌浆中线粒体直径大、数量多,周围毛细血管网发达;支配慢肌纤维的神经元是脊髓前角的小运动神经元,其胞体小,轴突细,神经肌肉接点小,终末含乙酰胆碱的囊泡数量小,一个运动神经元所支配的肌纤维数量小。

2)代谢特征。

快肌纤维无氧代谢能力较高。

表现为肌纤维中参与无氧氧化过程酶的活性较慢肌纤维高,肌糖原含量较高。

慢肌纤维有氧氧化能力较高。

表现为线粒体数量多,体积大,氧化酶活性较高,甘油三酯含量高。

毛细血管丰富,肌红蛋白含量高。

3)生理特征。

快肌纤维收缩的潜伏期短,收缩速度快,收缩时产生的张力大,但收缩不能持久、易疲劳。

骨骼肌肉功能解剖学骨骼肌肉功能解剖学是生物医学领域中的一个重要分支,它主要研究人体骨骼肌肉系统的结构、功能和运动控制机制等方面。

在本文中,我们将从以下几个方面对骨骼肌肉功能解剖学进行详细的介绍。

一、骨骼肌的结构人体内大约有640多个不同种类的肌肉,其中最主要的就是骨骼肌。

它们占据了人体总重量的40%左右,起到了支撑身体、维持姿势和产生运动等重要作用。

骨骼肌通常由许多束状纤维组成,每个束状纤维又由许多长条状细胞组成。

这些长条状细胞被称为横纹肌纤维,它们具有高度有序排列的线粒体和其他蛋白质结构,在收缩时可以产生力量和运动。

二、肌纤维类型根据横纹肌纤维内部所含有的不同类型蛋白质以及其氧化代谢能力等因素,可以将横纹肌纤维分为两种类型:快肌纤维和慢肌纤维。

快肌纤维具有较高的收缩速度和力量,但氧化代谢能力较差,适合进行高强度、短时间的爆发性运动。

而慢肌纤维则具有较低的收缩速度和力量,但氧化代谢能力较好,适合进行长时间、低强度的运动。

三、骨骼肌的起点和止点每个骨骼肌都有一个起点和一个止点。

起点通常是指与静止物体相连的端点,而止点则是指与移动物体相连的端点。

在收缩时,骨骼肌会通过其附着于起点和止点之间的横纹肌纤维产生拉伸或收缩力量,从而使得移动物体发生运动。

四、神经控制所有骨骼肌都受到神经系统的控制。

每个骨骼肌都由一条主要神经支配,并与其他周围神经系统相互联系。

这些神经系统可以将大脑发出的信号传递到相应的横纹肌纤维中,从而控制其收缩和松弛。

这种神经控制机制是肌肉系统能够完成各种复杂运动的关键。

五、骨骼肌的作用骨骼肌具有多种不同的作用,包括:支撑身体,维持姿势,产生运动等。

在支撑身体方面,骨骼肌可以通过对脊柱和其他关节的支撑来维持身体平衡。

在维持姿势方面,骨骼肌可以通过对身体各部位的协调控制来保持正确的姿势。

在产生运动方面,骨骼肌可以通过收缩和松弛来产生力量和运动。

六、训练和康复训练和康复是保持健康的重要手段之一。

肌纤维类型与运动能力肌纤维类型的划分:(一)按颜色肌纤维红色的为红肌,呈白色的为白肌。

如长途飞行的鸽子胸肌是红肌,家鸡的胸肌呈白色的为白肌。

红白肌主要和肌纤维内肌红蛋白含量的多少相关。

(二)按肌肉收缩的速度按其收缩快慢不同,划分为慢肌和快肌两种类型。

(三)按肌肉收缩及代谢特点慢、氧化型(SO);快、糖酵解型(FG);快、氧化、糖酵解型(FOG)三种类型。

(四)根据收缩特性及色泽快白、快红和慢红三种类型。

(五)布茹克司(Brooks,1970)分为:Ⅰ型和Ⅱ型Ⅱ型中分为:Ⅱa、Ⅱb和Ⅱc三个亚型。

一、肌纤维的形态、功能特征(一)肌纤维的形态学特征形态学特征Ⅰ型(慢肌)Ⅱ型(快肌)在一肌肉中的位置肌纤维的直径肌纤维数量肌浆网(内质网)突触小泡α-运动神经元神经肌肉接点终板面积肌节Z线宽度(埃)毛细血管网血液供应神经支配深部细少不发达少小无皱折小800-1000较丰富多少表浅粗多发达多大后膜有皱折大400-500不太丰富少多(二)代谢特征(三)生理学特征1.收缩速度快肌纤维收缩速度快,慢肌纤维收缩速度慢。

2.收缩力量快肌运动单位的收缩力量明显大于慢肌运动单位。

无训练者(A)和快肌纤维百分比高的运动员(B)的力量-速度曲线。

快肌纤维百分比高者,力量-速度曲线向右上方转移3.抗疲劳能力和慢肌纤维相比,快肌纤维在收缩时能产生较大的力量,但容易疲劳。

快肌纤维和慢肌纤维与疲劳的关系4、人骨骼肌中肌纤维类型的分配:一般人的肌纤维组成:常用针刺活检取样法、开放性活检取样法或尸检法来获得身体中骨骼肌肌纤维组成的数据。

男女上下肢肌肉的慢肌纤维百分比平均为40-60%。

肌纤维的百分比分布范围很大:慢肌纤维百分比最低的为24%,最高的为74.2%一般人的肌纤维组成受试者肌肉ST%变化范围作者男(19)股外肌57.7±2.5Burke等男(11)腓肠肌52.638.0-73.2Costil等女(10)腓肠肌51.027.4-72.0Costil等男(8)腓肠肌46.7±3.7Coyle等男(14)腓肠肌43.924.0-72.9Gollnick等男(14)三角肌45.233.5-58.3Gollnick等男(9)股外肌43.826.0-60.6Green等男(69)股直肌53.9±12.2Jansson等男(23)股外肌46.0±13.0Komi等男(10)股外肌44.0--Thorstensson等男(14)股外肌46.328.2-74.2胜田等女(4)三角肌57.540.1-68.3Prince等女(4)三角肌35.427.2-42.1Prince等二、运动时快肌和慢肌纤维的募集:在运动中,不同类型的肌纤维参与工作的程度依运动强度而定。

骨骼肌纤维的类型与运动的关系

(一)运动员的肌纤维类型

1、时间短、强度大的运动项目的运动员:快肌纤维百分比大;

2、耐力性运动项目的运动员:慢肌纤维百分比大;

3、对有氧能力和无氧能力需求均较高的运动员其两类肌纤维分布接近。

(二)训练对肌纤维的影响

1、运动训练对肌纤维类型的转变的影响:“遗传学派”,“训练—适应学派”。

2、运动训练对肌纤维的面积和数量的影响:肌纤维增粗,即肥大;肌纤维数目增多。

3、训练对肌纤维代谢特征的影响

(1)训练对肌纤维有氧能力的影响;

(2)训练对肌纤维无氧能力的影响;

(3)训练对肌纤维影响的专一性,即训练所引起的肌纤维的适应性变化。

血液的组成

(一)血浆(无形成分):占血液总量50%~60%。

(二)血细胞(有形成分):占血液总量40%~50%。

包括红细胞、白细胞和血小板。

(三)红细胞比容(或称为压积):红细胞占全血容积的百分比,健康成年男子红细胞比容约为40%~50%,女子约为37%~48%

四、血液的机能

(一)维持内环境的相对稳定

(二)运输机能

1、运输气体;

2、运输营养;

3、运输代谢产物;

4、运输热量。

(三)参与调节

激素随血液循环运送到相应的靶细胞,以调节其机能活动。

(四)防御与保护机能

1、白细胞→吞噬分解作用→细胞防御;

2、血浆中免疫物质→免疫→化学防御;

3、血小板→凝血和止血→保护作用。

心脏泵功能的评定

(一)心输出量

1、每搏输出量:左心室每次收缩所射出的血量,简称搏出量。

2、射血分数:每搏输出量占心室舒张末期的容积百分比。

3、每分输出量:左心室每分钟射出的血量,通常所说的心输出量是指每分输出量。

4、心指数:空腹、安静状态下每平方米体表面积计算的心输出量。

5、心力贮备:心输出量随机体代谢需要而增长的能力,包括心率贮备和搏出量贮备。

6、心脏作功量

(二)影响心输出量的因素

1、影响搏出量

(1)前负荷(心室充盈量);(2)后负荷(动脉血压);(3)心肌收缩能力。

2、心率的影响在一定的范围内,心率与心输出量呈正变关系。

二、动脉血压

(一)概念:在血管内流动的血液对血管壁的侧压力。

(二)动脉血压的形成

1、血管内有足够的血液充盈;

2、心脏收缩射血;

3、外周阻力;

4、大动脉弹性。

(四)影响动脉血压的因素

1、每搏输出量(SV):主要影响收缩压。

2、心率(HR):主要影响舒张压。

3、外周阻力(R):主要影响舒张压。

4、主动脉和大动脉的弹性:具有缓冲动脉血压的作用。

5、循环血量与血管容积的比例:主要影响体循环平均充盈压。

三、影响静脉回流因素

1、心肌收缩力量;

2、呼吸运动;

3、体位改变

4、骨骼肌的挤压作用。

运动训练对心血管系统的影响

(一)窦性心动徐缓

1、概念:由训练而引起的安静心率减慢现象。

2、原因:迷走神经作用相对加强,交感神经的作用相对减弱的结果。

3、特点:窦性心动徐缓是可逆的。

(二)运动性低血压

长期耐力训练可出现安静时血压减低的现象。

一般收缩压可降到11.3~14.0kPa(85~105mmHg),舒张压可降到5.3~8.0kPa(40~60mmHg),脉压不变或加大。

(三)运动性心脏增大

1、特点:外形丰实,收缩力强,心力贮备高。

2、原因:对抗超负荷刺激的一种生物学适应,即蛋白质合成大于分解。

3、对不同性质的运动训练具有专一性适应,(1)静力及力量性运动以心肌增厚为主;(2)耐力性运动以心室容积增大为主。

(四)心血管机能改善

心血管机能动员快、恢复快、机能反应小。

进行最大强度运动时,运动员心力贮备大。

三)训练对呼吸的影响

1、肺通气效率提高;

2、最大通气量增加;

3、氧通气当量下降,氧的摄取效率高。

能量代谢:体内伴随物质的代谢过程而发生的能量释放、转移、贮存和利用的过程。

二、基础代谢:人体在清醒、安静、空腹、室温在20~25℃条件下的能量代谢。

三、基础代谢率:单位时间内的基础代谢。

常以kJ/m2·h 来表示。

人体运动时的能量供应与消耗

(一)运动时的供能物质

ATP、CP、糖、脂肪和蛋白质。

其中,A TP是骨骼肌收缩的直接能源。

(二)人体运动的供能形式

1、磷酸原系统,又称A TP-CP系统。

CP+ADP→ATP+C

2、糖酵解供能系统,又称乳酸能系统。

糖原+ADP+Pi→乳酸+ATP

3、氧化供能系统,又称为有氧供能系统。

糖类(或脂肪)+O2→CO 2+H2 O+A TP

能源系统与运动能力

1、不同运动项目的能量供应:运动中不存在绝对的单一能源系统的供能。

(1)速度性项目:磷酸原系统为主;

(2)长时间耐力性项目:以氧化能系统为主;

(3)速度—耐力性项目:以糖酵解供能系统为主。

2、运动中能源物质的动员

运动开始时机体首先分解肌糖原;持续运动5~10min 后,血糖开始参与供能;随着运动时间继续延长,肝糖原分解补充血糖。

当运动达30min 左右时,脂肪的输出功率达最大。

在运动持续30min 以上的耐力项目中。

蛋白质方参与供能。

甲状腺激素的作用:

1、对代谢的影响:(1)甲状腺激素促进体内糖和脂肪的分解。

(2)生理剂量甲状腺素对蛋白质合成有促进作用,大剂量则促进蛋白质分解,出现负氮平衡。

(3)提高能量代谢水平,增加组织耗氧量和产热量。

2、对生长、发育的影响:促进机体生长、发育,特别是对婴儿脑和长骨的生长和发育。

若先天性甲状腺素分泌不足患呆小症。

3、对神经系统的影响:提高中枢神经系统的兴奋性。

4、对心血管系统的影响:心率加快,心输出量增大,外周血管扩张,脉压增大。

胰岛素的生理作用:

1、对糖代谢作用:

(1)促进全身组织对葡萄糖的摄取和利用,加速葡萄糖合成糖原,促进葡萄糖转变为脂肪;(2)抑制糖原分解和糖异生,因而能使血糖降低。

2、对脂肪代谢的作用:胰岛素能促进脂肪的合成与贮存,同时抑制脂肪的分解氧化,使血中游离脂肪酸减少。

3、对蛋白质代谢的作用:促进细胞对氨基酸的摄取和蛋白质合成,抑制蛋白质的分解。

极点

(一)概念:在进行长时间剧烈运动时,由于运动开始阶段内脏器官的活动赶不上肌肉活动的需要,往往产生一种非常难受的感觉。

(二)原因:内脏器官的活动赶不上肌肉活动的需要。

五、第二次呼吸

(一)概念:“极点”出现后,经过一定时间的调整,躯体性和植物性动力定型的协调关系得到恢复,机体不良的反应逐渐减轻或消失,动作变得轻松有力,呼吸均匀自如的现象。

(二)原因:1、植物性神经的惰性逐步得到克服;

2、“极点”出现后,运动速度减慢,需氧量减少。

(三)意义:标志着进入工作状态的结束,人体机能活动开始进入到稳定状态。

运动性疲劳:机体不能将它的机能保持在某一特定的水平,或者不能维持某一特定的运动强度。

疲劳产生的机理

(一)衰竭学说:认为疲劳产生的原因是由能源物质耗竭造成的。

(二)堵塞学说:认为疲劳是由于运动过程中某些代谢产物在肌肉组织中大量堆积造成的。

(三)内环境稳定性失调学说:认为疲劳是由于血液中PH 值下降,细胞内、外离子平衡破坏以及血浆渗透压改变等因素造成的。

(四)保护抑制性学说:认为疲劳是大脑皮层保护性抑制发展的结果。

(五)突变学说:认为运动性疲劳的发展一般是在能量消耗及兴奋性衰减过程中,为避免能量储备进一步下降而存在的一个运动能力急剧下降阶段。

(六)自由基损伤学说:由基导致细胞结构破坏、功能下降。

判断疲劳的方法

(一)骨骼肌疲劳测定

1、肌肉力量:(1)握力及背肌力;(2)呼吸肌力量。

2、肌肉硬度:疲劳时肌肉硬度增加。

3、肌电图:

积分肌电图下降,振幅增大,频率降低,电机械延迟延长等现象。

(二)心血管疲劳测定

1、血压体位反射:血压体位反射是反映植物性神经调节能力的指标。

2、心率:(1)基础心率;(2)运动中心率;(3)恢复期心率。

3、心电图:运动疲劳时心电图的S—T 段下移、T波下降或倒置,常出现肌电干扰。

(三)感官及神经系统疲劳测定

1、皮肤空间阈;

2、闪光频率融合阈;

3、反应时;

4、脑电图。

(四)主观感觉判断(RPE)

(五)教育学观察

恢复过程的阶段划分

(一)运动时恢复阶段:能源物质消耗占优势,消耗大于恢复,机能下降。

(二)运动后恢复阶段:消耗过程减弱,恢复过程明显占优势,机能回升。

能

(三)超量恢复阶段:运动时消耗的物质及各器官、系统的机能恢复得超过原有的水平。

促进人体机能恢复的措施

(一)活动性手段

1、整理活动;

2、积极性休息。

(二)营养性手段:安排合理的营养有助于消除疲劳,促进恢复。

(三)睡眠:睡眠时机体能量消耗较少,代谢活动以合成代谢为主。

(四)中医药手段

(五)物理手段:采用按摩、理疗、吸氧、针灸、气功、洗浴等医学和物理手段。