内脏学、胸腹部标志线与腹部分区学习资料

- 格式:doc

- 大小:1.62 MB

- 文档页数:3

内脏学、胸腹部的标志线与腹部分区

一、内脏学

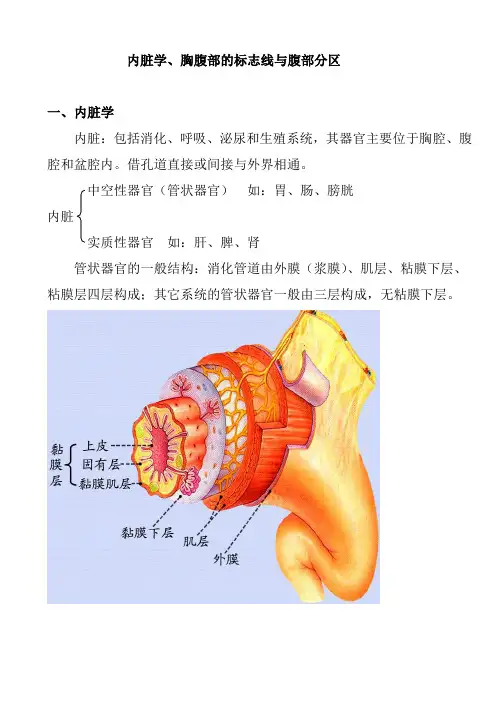

内脏:包括消化、呼吸、泌尿和生殖系统,其器官主要位于胸腔、腹腔和盆腔内。

借孔道直接或间接与外界相通。

中空性器官(管状器官)如:胃、肠、膀胱

内脏

实质性器官如:肝、脾、肾

管状器官的一般结构:消化管道由外膜(浆膜)、肌层、粘膜下层、粘膜层四层构成;其它系统的管状器官一般由三层构成,无粘膜下层。

二、胸部的标志线

1.前正中线沿身体前面中线所作的垂线。

2.锁骨中线通过锁骨中点所作的垂线。

3.腋前线沿腋窝前缘(腋前襞)向下所作的垂线。

4.腋中线沿腋窝中点向下所作的垂线。

5.腋后线沿腋窝后缘(腋后襞)向下所作的垂线。

6.肩胛线通过肩胛骨下角所作的垂线。

7.后正中线沿身体后面中线(通过椎骨棘突)所作的垂线。

8.胸骨线沿胸骨最宽处的外侧缘所作的垂直线

9.胸骨旁线经胸骨线和锁骨中线之间连线的中点所作的垂直线

三、腹部分区

(一)九分法(理论学习)

两侧肋弓最低点连线与两髂结节间连线为两横线,左、右腹股沟韧带

中点为两垂线,将腹部分为右季肋区、腹上区、左季肋区、右外侧区、脐区、左外侧区、右腹股沟区(髂区)、腹下区、左腹股沟区等九个区。

(二)四分法(临床应用)

以脐为中点划一“十”字,将腹部分为左上腹、右上腹、左下腹、右下腹四个区。

第1篇一、实验目的1. 了解内脏的概念、范围及各系统的主要机能。

2. 熟悉内脏中空性器官和实质性器官的一般形态和构造。

3. 掌握胸、腹部的标志线和腹部的分区。

4. 熟悉消化系统的组成和功能,消化管的连接关系及上、下消化道的概念。

二、实验原理内脏学是研究人体内脏器官的形态、结构、位置、功能和相互关系的学科。

通过内脏学的学习,可以了解人体内脏器官的基本知识,为临床医学提供理论依据。

三、实验内容1. 胸腹部标志线和腹部分区(1)胸腹部标志线:前正中线、锁骨中线、胸骨线、肋骨线、骼嵴线、骶正中线等。

(2)腹部分区:上腹部、中腹部、下腹部。

2. 消化系统组成和功能(1)消化系统组成:口腔、咽、食管、胃、小肠(十二指肠、空肠、回肠)、大肠(盲肠、阑尾、结肠、直肠、肛管)。

(2)消化系统功能:消化食物、吸收营养、排泄废物。

3. 消化管的连接关系及上、下消化道概念(1)消化管连接关系:口腔与咽、咽与食管、食管与胃、胃与十二指肠、十二指肠与空肠、空肠与回肠、回肠与大肠、大肠与直肠、直肠与肛管。

(2)上、下消化道概念:上消化道包括口腔、咽、食管、胃、十二指肠;下消化道包括空肠、回肠、大肠、直肠、肛管。

四、实验步骤1. 观察人体解剖图谱,了解内脏器官的形态和位置。

2. 标记胸腹部标志线和腹部分区。

3. 观察消化系统各器官的形态、结构和功能。

4. 分析消化管连接关系及上、下消化道概念。

五、实验结果与分析1. 胸腹部标志线和腹部分区(1)标记了胸腹部标志线和腹部分区,为后续实验奠定了基础。

2. 消化系统组成和功能(1)观察了消化系统各器官的形态、结构和功能,了解了消化系统的工作原理。

3. 消化管连接关系及上、下消化道概念(1)掌握了消化管连接关系及上、下消化道概念,为临床医学提供了理论依据。

六、实验总结通过本次实验,我们对内脏器官的形态、结构和功能有了更深入的了解,为后续医学学习打下了坚实的基础。

同时,我们掌握了胸腹部标志线和腹部分区,为临床诊断和治疗提供了便利。

内脏学、胸腹部的标志线与腹部分区

一、内脏学

内脏:包括消化、呼吸、泌尿和生殖系统,其器官主要位于胸腔、腹腔和盆腔内。

借孔道直接或间接与外界相通。

中空性器官(管状器官)如:胃、肠、膀胱

内脏

实质性器官如:肝、脾、肾

管状器官的一般结构:消化管道由外膜(浆膜)、肌层、粘膜下层、粘膜层四层构成;其它系统的管状器官一般由三层构成,无粘膜下层。

二、胸部的标志线

1.前正中线沿身体前面中线所作的垂线。

2.锁骨中线通过锁骨中点所作的垂线。

3.腋前线沿腋窝前缘(腋前襞)向下所作的垂线。

4.腋中线沿腋窝中点向下所作的垂线。

5.腋后线沿腋窝后缘(腋后襞)向下所作的垂线。

6.肩胛线通过肩胛骨下角所作的垂线。

7.后正中线沿身体后面中线(通过椎骨棘突)所作的垂线。

8.胸骨线沿胸骨最宽处的外侧缘所作的垂直线

9.胸骨旁线经胸骨线和锁骨中线之间连线的中点所作的垂直线

三、腹部分区

(一)九分法(理论学习)

两侧肋弓最低点连线与两髂结节间连线为两横线,左、右腹股沟韧带

中点为两垂线,将腹部分为右季肋区、腹上区、左季肋区、右外侧区、脐区、左外侧区、右腹股沟区(髂区)、腹下区、左腹股沟区等九个区。

(二)四分法(临床应用)

以脐为中点划一“十”字,将腹部分为左上腹、右上腹、左下腹、右下腹四个区。