原生质体融合技术的讲义研究进展

- 格式:ppt

- 大小:1.41 MB

- 文档页数:23

海藻原生质体融合及杂交技术的研究进展*REVIEW O N PR OTOP LAST FU SIO N AN D H YBRIDIZATIO N OF MARINE AL GAE林学政沈继红李光友(国家海洋局第一海洋研究所海洋生物活性物质重点实验室青岛266061)关键词海藻,原生质体,融合与杂交技术根据藻类细胞脱壁程度的不同,Adam ich 将脱壁后的藻细胞分为原生质体(Proto p last )和原生质球(S p hero p last )。

原生质体是指质膜外的细胞壁和包被层全部除去而保持其余细胞组分的任何基因型的藻细胞;原生质球是指细胞壁被全部或部分除去,仍保持质膜外包被层的含全部细胞内组分的部分。

当细胞壁去除后,原生质体具有以下特征:(1)无细胞壁障碍,可对膜、细胞器进行基础研究,同时可进行遗传操作。

(2)具有全能性,能在人工条件控制下,进行大量快速繁殖。

(3)可诱导融合,形成杂种细胞,为体细胞杂交提供实验材料。

细胞杂交是指用人工的方法把分离的不同品种或不同种的原生质体诱导融合成杂合细胞,再经离体培养,诱导分化出完整植株的整个过程,以及研究其亲代、子代的性状表现等有关理论和实际问题。

原生质体融合使任何两种海藻细胞进行杂交成为可能,为各种海藻的遗传型,有效地培育具有各种优良性状的海藻新品种开辟了一条新途径。

本文就海藻原生质体的制备与再生、融合与杂交等问题予以综合评述,以期为利用该技术改良海藻提供参考。

1海藻原生质体的制备及培养技术海藻原生质体的制备方法有机械法、微生物酶解法和酶法。

其中机械法由于原生质体得率太低,费时费力,目前已很少使用。

微生物酶解法是利用海洋细菌与藻体共培养过程中释放出来的特殊酶,把海藻细胞壁分解掉从而得到原生质体,这实际也是酶法。

由于酶法是特定的酶水解藻细胞壁,具有很强的专一性,同时酶解的条件十分温和,在细胞能够承受的范围之内,所以对细胞无伤害,而且酶法效率高,从而能获得大量的有活力的原生质体。

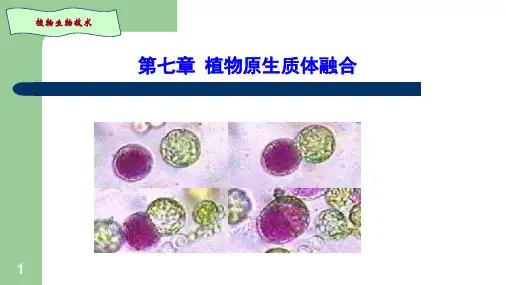

原生质体融合的研究概况

一、原生质体融合的概念

原生质体融合又叫体细胞杂交,是指将不同来源的植物原生质体进行融合,再经培养获得杂种植株的过程。

植物体细胞杂交的过程

二、原生质体融合的研究概况

1909年,Kuster用低渗NaNO

溶液引起原生

3

质体的融合。

1972年,Carlson等用NaNO

融合方法获得

3

了第一株体细胞杂种,即烟草与其野生种间体细胞杂种(粉蓝烟草与郎氏烟草)。

1973年,Keller和Melchers用强碱性的高浓度

钙离子(5mM CaCl

2·2H

2

O,pH10.5)溶液融合

烟草叶肉原生质体,获得种内及种间体细胞杂种。

1974年,Kao和Michaylub用聚乙二醇(PEG)作融合剂,明显提高了异核体的形成率,且对细胞的毒性很低。

因此,该方法迅速展开。

1978年,用PEG法,成功获得了西红柿与马铃薯第一个属间体细胞杂种。

薯番茄或番茄薯

1979年,Senda发现电融合方法。

由于对

细胞无毒害,已广泛

应用。

目前,种内、种间、属间体细胞杂种已在许多植物上成功。

(如白菜与甘蓝、烟草与大豆、矮牵牛与爬山虎等)

+

白菜甘蓝

白菜-甘蓝

思考题

1、什么是原生质体融合?

2、植物原生质体融合与动物的体细胞杂交

有什么不同?

Thank You!。

动物医学进展,2008,29(5):64267Progress in Veterinary Medicine微生物原生质体融合技术研究进展3王春平1,2,韦 强1,鲍国连13,刘 燕1,邵泽香1,2,季权安1(1.浙江省农业科学院畜牧兽医研究所,浙江杭州310021;2.山东农业大学动物科技学院,山东泰安271018) 摘 要:原生质体融合技术在遗传学、动植物远缘杂交育种、生物学、免疫学、兽医学以及医药、食品、农业等方面都有广泛的应用价值,文章就原生质体制备、再生及其融合过程中的影响因素做了综述,另外还对原生质体融合方法和融合子的筛选方法进行了比较,为选择适宜有效的诱导融合方法和筛选方法提供依据。

关键词:原生质体融合;影响因素;融合方法;筛选方法中图分类号:Q813.2文献标识码:A文章编号:100725038(2008)0520064204 原生质体融合也称细胞杂交、细胞融合或体细胞杂交,是指细胞通过介导和培养,在离体条件下用人工方法将不同种的细胞通过无性方式融合成一个核或多核的杂合细胞的过程[1]。

原生质体融合技术起源于20世纪60年代。

1960年法国的Karski研究小组在两种不同类型的动物细胞混合培养中发现了自发融合现象。

1974年匈牙利的Ferenczy L 等[2]采用离心力诱导的方法,报道了白地霉营养缺陷型突变株的原生质体融合,从而使原生质体融合技术成为微生物育种的一项新技术,并从微生物种内融合扩展到界间的融合。

路玲玲等[3]采用融合技术成功构建耐高温高产酒精酵母,至此,原生质体融合技术成为工业菌株改良的重要手段之一。

原生质体融合技术已在农业、医药、环保等领域取得了开创性的研究成果,而且应用领域不断扩大[4]。

1 原生质体融合技术微生物原生质体融合技术的整个过程包括:原生质体的制备,原生质体融合,原生质体再生[5]。

1.1 原生质体制备与再生过程中的影响因素制备原生质体的最大障碍就是细胞壁,现在去除细胞壁的主要方法是使用酶法,使用的酶主要为蜗牛酶或溶菌酶,具体根据所用微生物的种类而定。

1 引言原生质体融合(protoplast fusion)亦称细胞融合(cell fusion)、体细胞杂交(somatic hybridization)、超性杂交(Para sexual hybridization)或超性融合(Para sexual fusion ),是指不同种类的原生质体不经过有性阶段,在一定条件下融合创造杂种的过程[1]。

植物细胞融合技术包括原生质体的制备、细胞融合的诱导、杂种细胞的筛选和培养,以及植株的再生和鉴定等环节。

原生质体融合涉及了双亲的细胞质,它不仅可以把细胞质基因转移到全新的核背景中,也可使叶绿体基因组或线粒体基因组间重新组合。

原生质体融合还可避免受精作用中的种的特异性配子识别反应,有可能打破远亲杂交中的有性不亲和界限。

原生质体技术还可用于种质资源的保存、细胞突变体的筛选、细胞器移植和外源DNA的导入等方面。

原生质体融合技术起源于20世纪60年代,是基因重组技术的一部分。

经过一定的理化条件处理,使外源目的基因进入受体细胞,并得以表达,以期使得受体细胞在原有性状的基础上,获得所需的新的特殊性状[2]。

1953年we bull首先用肤聚糖水解酶,溶菌酶得到巨大芽胞杆菌的原生质体,1960年Cocking用酶法分离出番茄根原生质体后,Nagata等首次利用烟草叶分离原生质体,经培养获得再生植株,1972年Carlson等以烟草获得了体细胞杂种[4] ,1974年高国楠发现聚乙二醇(PEG)在钙离子存在的条件下能促使植物细胞原生质体融合,1975年Vardi等首次从木本植物Shamonti甜橙珠心组织诱导胚性愈伤组织,并从愈伤组织分离原生质体,经培养通过胚状体再生出植株,1985年Fujimura等率先在水稻原生质体培养中获得了再生植株并从许多种内、种间、属间甚至亚科间的体细胞杂交获得杂种细胞系或杂种植株。

随着多种植物原生质体的成功培养和融合技术的不断改进,植物细胞融合获得了巨大成功。

2008年第2期生物技术通报BIOTECHNOLOGYBULLETIN・综述与专论・收稿日期:2007-11-04基金项目:山东省自然基金资助项目(Y2006D08)作者简介:任轩(1982-),男,硕士研究生,研究方向:应用真菌学;E-mail:smile6960@sina.com通讯作者:贾乐,博士,副教授,硕士生导师,研究方向:真菌学和环境微生物学;E-mail:jiale9015@163.com原生质体融合(Protoplastfusion)技术起源于20世纪60年代,最初应用于动物细胞中,后逐渐扩展到植物细胞和微生物细胞。

在食用菌上的应用最早在70年代,Devriers(1972)等人对裂褶菌原生质的分离的研究成功开始。

随着人们对原生质体研究的不断深入,到80年代中后期原生质体融合技术应用到了食用菌的菌株改良或者品种选育上[1]。

食用菌原生质体融合育种与常规的自然选育和人工诱变、杂交育种相比,具有显著特点,即遗传信息传递量大,能有效克服生物间性因子的障碍,实现远缘杂交,可有目的地选择亲株以选育有突出优良性状的新类型等。

近年来,人们利用原生质体融合技术在食用菌育种上取得了较大进展,先后获得了食用菌种内、种间、属间[2 ̄4]、甚至科间原生质体融合子;并且从科间原生质体融合菌株中选育出优良品种[5],并在生产上广泛应用。

事实证明,原生质体融合技术是一项行之有效的育种技术。

1食用菌原生质体融合技术在育种上的特点食用菌常规的菌种选育可分为自然选育和人工选育,人工选育又分为诱变育种、杂交育种和原生质体融合育种。

自然选育是利用自然变异,选取所需的有益变异。

诱变育种是运用物理或化学诱变剂作用于菌株的DNA,使其发生遗传性变异而获得优良性状菌株。

较自然选育能提高菌种变异率和扩大变异幅度,使能有更多的机会从大量变异的细胞中筛选出具有优良特性的变异菌株。

陆师义等[6]通过诱变育种,筛选获得了可供生产上应用的无孢平菇品种。

植物原生质体的融合技术探析植物原生质体的融合技术探析本文关键词:质体,探析,融合,植物,技术植物原生质体的融合技术探析本文简介:原生质体是组成细胞的一个形态结构单位,原生质体是指被去掉了细胞壁后的被细胞膜包围的"裸露细胞",是开展基础研究的主要材料。

1960年英国科学家Cocking第一次用酶法大量制备原生质体,Cocking采用的方法是在番茄幼苗的根组织中加入可降解细胞壁的等渗酶液,在一定条件下培养植物原生质体的融合技术探析本文内容:原生质体是组成细胞的一个形态结构单位, 原生质体是指被去掉了细胞壁后的被细胞膜包围的"裸露细胞", 是开展基础研究的主要材料。

1960年英国科学家Cocking第一次用酶法大量制备原生质体, Cocking采用的方法是在番茄幼苗的根组织中加入可降解细胞壁的等渗酶液, 在一定条件下培养一段时间后, 发现大部分细胞的细胞壁被降解, 从而制备出大量有活力的原生质体。

1、原生质体融合的目的及意义原生质体融合技术可克服不同原生质体间的排斥力, 使两种不同种属的原生质体间发生膜融合、胞质融合和核融合, 进而形成具有含两种遗传物质的杂交细胞, 克服远缘杂交的不亲和性和子代不育等障碍。

另外, 可转移优良的生物性状, 实现基因重组, 而改良现有品种。

目前原生质体融合所改良的目标性状包括抗冻、抗干旱、抗病毒、抗虫、耐高盐等, 还可按照人们预先的期望创造出新物种。

2、原生质体的融合方法2.1、自发融合在酶解细胞壁形成原生质体的过程中, 相邻的原生质体会因细胞间胞间连丝的扩展和粘连而彼此融合形成同核体(homokaryon) 。

每个同核体内可包含两个或多个核, 这种类型原生质体的融合被称作为自发融合。

多核融合体常出现在植物幼嫩叶片或分裂旺盛的培养细胞制备的原生质体中。

如在玉米胚乳愈伤组织细胞和玉米胚悬浮细胞原生质体中, 大约有50%是多核融合体。

2.2、高p H-高Ca2+法通常情况下, Ca2+影响细胞融合的效率比Na+和K+要低, 但是在高p H环境下, 高浓度的Ca2+影响细胞融合的效率大大升高。

真菌原生质体融合技术[整理]大型真菌原生质体融合技术研究进展1 发展史由于原生质体技术的形成,去除了细胞壁的障碍,使得种内、种间甚至属间杂交成为可能。

原生质体融合起源于60年代,而真菌原生质体融合的第一篇报道是以白地霉(Geotrichum candidum Link)营养缺陷型突变株为材料,采用离心方法进行原生质体融合,其融合率低于10-6。

之后,人们又利用一些化学试剂,如NaNO2,Ca(NO3)2,NaCl,KCl等进行融合,效果得到改进。

1976年安(Ann)等把用聚乙二醇(PEG)诱导植物原生质体融合的方法引入到真菌原生质体的融-2量级。

PEG诱导原生质体融合的成功,推动了真菌合中来,使融合率达到10 原生质体融合的发展。

1979年匈牙利的佩斯蒂(Pesti)首先报道了融合育种提高青霉素产量,从而开创了原生质体融合在实际工作中的应用。

日本、英国、加拿大、中国等对双孢蘑菇、香菇、木耳、平菇等食用菌原生质体的分离、再生、融合做了大量卓有成效的工作。

在过去的几十年中,人们已从54种食用菌中分离到原生质体;已进行了种内10种、种间19种,属间5种、目间3种的原生质体融合研究。

然而PEG等化学方法诱导原生质体融合对细胞损伤大,有残留毒性。

1979年森达(Senda),1980年齐默尔曼(Zimmermann)等人报道了电场诱导细胞融合的新技术,电融合技术操作简单、无化学毒性,对细胞损伤小,融合率高。

以后几年里,人们把这种新的融合手段从动、植物扩展到微生物的原生质体融合研究中,导致了原生质体融合技术的新突破。

1988年张闻迪等又报道了激光诱导动物细胞融合。

1998年又有报道螯合剂对原生质体融合具有促进作用。

2 原生质体融合中亲本的选择标记原生质体融合前首先必须对亲本进行遗传标记,从而有利于挑选融合子。

在融合中,可采用营养缺陷型、抗药性、灭活原生质体、荧光染色、形态差异和自然生态标记等方法。

2(1 营养缺陷型标记营养缺陷型标记是一种传统有效而直接的方法。

食用菌原生质体融合育种技术的研究进展(综述)*张甜甜 张治中 张墨楠 王 志 杨 勇(中国计量学院生命科学学院,杭州 310018)摘 要 总结分析了食用菌原生质体融合育种技术的国内外研究进展。

内容包括原生质体融合的生物法、化学法、物理法和混合法;融合子鉴定中的生物学鉴定法、生化鉴定法、分子生物学鉴定法及各种方法的相关问题;分析提出食用菌原生质体融合技术的发展趋势及现行研究工作中存在的一些主要问题。

关键词 原生质体;融合;育种;食用菌*资金来源:浙江省教育厅资助项目(Y200805894)和中国计量学院教改资助项目(HE)(200834)。

作者简介:张甜甜,女,1989,专业方向:食品质量与安全。

通讯作者:杨勇,男,1973,博士,研究方向:食品生物技术;E-m ail:keving126@ 。

1 食用菌原生质体融合技术原生质体融合操作主要是通过脱壁后的不同遗传类型的原生质体,在融合剂介导下,或通过电融,进行融合,从而使包括核基因、线粒体基因和胞质基因的整套基因组进行交换与重组,产生新的遗传类型的一种育种技术。

食用菌营养丰富,具有医疗保健作用,是理想的健康食品,且具有原料多、成本低、周期短、效益高的特点,有很大的发展潜力。

不论总产量还是栽培种类,我国均居世界之首,占世界总产量的70%以上,业已成为世界食用菌生产大国。

[1]原生质体融合技术是生物技术在食用菌良种选育中的有效应用,是食用菌科研工作中的一个重大进展。

这种技术打破了食用菌育种中由于不亲和性所造成的遗传障碍,为进行种内、种间、种属间远缘杂交开辟了道路。

通过原生质体融合技术,可以改善食用菌的品质、提高产量、增加抗性,对食用菌的良种选育有深刻意义。

2 食用菌原生质体融合育种的国内外进展原生质体融合技术是近年来迅速发展起来的细胞生物工程育种新技术,在食用菌育种中具有明显的开拓性意义。

原生质体融合技术在植物和细菌中应用较早,在真菌中起步较晚。

Eddy [2],首次用蜗中酶溶解酵母菌细胞壁分离得到原生质体。

链霉菌原生质体融合技术链霉菌原生质体融合技术是生物学研究中的一种重要工具,在基因工程和生物技术的应用中发挥了重要作用。

本文将从链霉菌原生质体的概念入手,介绍链霉菌原生质体融合技术的原理、应用及发展前景。

一、链霉菌原生质体的概念链霉菌是一种广泛存在于自然界的细胞分裂链体的细菌,其细胞分裂链体成为霉链,在该菌体的过程中具有非常重要的函数。

链霉菌的原生质体即为霉链内的细胞质,其中包含细胞内大部分的蛋白质、酶以及DNA。

二、链霉菌原生质体融合技术原理链霉菌原生质体融合技术是通过将不同链霉菌的原生质体融合在一起,使其能够共享其中的遗传物质,包括细胞的质粒、RNA、DNA、基因等等。

链霉菌原生质体融合技术的过程包括如下几步:1、培养链霉菌,使其成长到适当的数量。

2、通过离心和筛选等方法将链霉菌原生质体从链霉菌菌体中分离出来。

3、将不同链霉菌的原生质体进行融合。

常用的融合方法包括化学融合、电融合、光融合等。

4、将原生质体融合后的细胞进行培养,并选择性筛选出具有特定性状的细胞。

三、链霉菌原生质体融合技术应用链霉菌原生质体融合技术可以应用于细胞膜的修复、植物育种、基因转移、药物生产和生物制药等多个方面。

其中,链霉菌原生质体融合技术在植物育种中的应用更为广泛。

植物育种链霉菌原生质体融合技术可以帮助研究人员改进植物的生长和抗病能力。

通过将野生植物和栽培植物的原生质体融合,可以增加植物的适应性、抗病能力,提高产量。

基因转移链霉菌原生质体融合技术可以将一个链霉菌的DNA转移到另一个链霉菌细胞中。

这个过程对于基因转移以及植物繁殖是非常重要的。

通过链霉菌原生质体融合技术,研究人员可以在不同的植物品种之间转移抗病或高产生态基因素。

药物生产和生物制药链霉菌原生质体融合技术可以用于生产某些种类药物和植物药材,以及制造其他生物药品。

通过将链霉菌原生质体融合,研究人员可以合成多种药物,例如链霉素、链霉素B、四环素和紫Ⅰ。

四、链霉菌原生质体融合技术的未来链霉菌原生质体融合技术是一个非常有前景的生物技术。

植物原生质体融合技术的研究进展黄国文【摘要】植物原生质体融合(protoplast fusion)技术能够克服植物远缘杂交不亲和的障碍,实现遗传物质重组,创造和培养植物新品种,对多基因控制农艺性状的改良和植物基因互作研究具有重要的意义。

本文主要综述了原生质体融合方法、融合机理和融合方式等的研究进展,并且分析了其应用和发展前景。

【期刊名称】《湖南科技学院学报》【年(卷),期】2011(032)012【总页数】5页(P30-34)【关键词】原生质体;融合方法;融合方式;融合机制;应用【作者】黄国文【作者单位】湖南科技学院生命科学和化学工程学院,湖南永州425100【正文语种】中文【中图分类】Q2-3原生质体是指去掉了细胞壁后细胞膜所包围的裸露细胞。

最早期利用机械法制备原生质体,将植物组织放在高渗糖溶液中浸泡一定时间,细胞发生轻微质壁分离,原生质体收缩成球形;然后用机械破碎组织,一些完整原生质体从伤口处释放出来[1],但用这种方法得到的原生质体的数量较少,且受植物种类的限制。

1960年英国科学家Cocking第一次用酶法大量制备原生质体[2]。

这种方法是把材料放入能降解细胞壁的混合等渗酶液中保温一定时间来降解细胞壁,可以释放大量有活力的原生质体。

目前,人们对原生质体的制备和培养进行了不少研究,而且对原生质体的融合也开展了大量的研究。

原生质体融合在品种改良、基因转化和基因相互作用等生物工程领域得到了广泛的应用。

两种异源(种、属间)原生质体,在外力(诱导剂或促融合剂)作用下,两个或两个以上的异源原生质体相互接触,从而发生膜融合、胞质融合和核融合并形成体细胞杂种。

通过细胞培养技术,杂种细胞可进一步发育成杂种植物体。

这个杂种后代有可能兼有两个亲代的一些优良性状。

原生质体融合可以克服远缘杂交时有性生殖不亲和性障碍,扩大了遗传物质的重组范围,创造有性杂交方法无法获得的新型杂种植物。

通过原生质体融合可以从一个品种向另外一个品种转移一些有用的基因,例如,疾病抗性基因、固氮基因、抗冻和抗干旱等基因。