原料药杂质管理规程

- 格式:doc

- 大小:83.50 KB

- 文档页数:10

原料药杂质控制策略原料药的纯度和质量决定着制剂的质量,而杂质则会直接影响原料药的纯度和药效。

因此,药品的生产企业必须要制定出科学合理的原料药杂质控制策略,以保证药品质量的稳定性和可靠性。

首先,原料药的选用是保证杂质控制的第一步。

生产企业必须对原料药进行严格的认证和筛选,确保原料药的纯度高、质量好,且符合药典规定。

同时,还要对加工用的各种辅料和溶剂进行规范使用和科学管理,避免这些物质的杂质污染。

其次,对原料药的生产过程进行严格的监控和控制,特别是在中间体的合成和纯化过程中。

生产企业需要建立完善的原料药生产标准和操作规程,加强生产工艺的监测和控制,确保原料药生产过程中的环境、温度、压力、湿度等各项因素得到有效控制,从而减少可能产生的杂质。

第三,同样重要的是对原料药的检验和分析。

生产企业应该建立严格的杂质检测标准和流程,所有进口的原料药都需要进行全面、细致的检测和分析,确保其质量符合药品注册和审批的要求。

同时,在原料药的生产过程中,还应该定期对产品进行物理、化学和微生物检测,找出可能的杂质,并及时采取解决措施。

最后,生产企业应该建立健全的质量保障体系。

在原料药的生产和质量控制过程中,生产企业必须要严格执行GMP和GLP等相关规定,确保所有工作环节的规范化和标准化。

同时还需要加强内部管理,建立完善的质量跟踪和生产记录体系,及时记录和反馈产品质量信息,有效控制各类风险。

在现代医药工业中,杂质控制已成为企业质量管理的重要组成部分。

生产企业应该全面落实各项杂质控制策略,加强对原料药的生产和质量控制,确保生产的药品质量一直保持在高水平上。

只有这样,才能得到医生和患者的认可,并推动养老、医疗服务等事业的长足发展。

一、目的:踪,确保产品在质量生命周期内的稳定性。

二、范围:适用于产品杂质档案的建立与更新。

三、职责:品质部负责杂质档案的起草与研究工作;其他部门做好相关配合工作。

四、内容:1、概念:1.1定义:任何影响药品纯度的物质均称为杂质。

包括起始原料、副产物、中间体、降解产物、试剂、配位体、催化剂。

1.2来源:生产过程或原辅料带入的、储存过程中降解产生的。

1.3分类:有关物质、其他杂质、外来物质(依据来源)。

2、内容:aa2.1应当定期将产品的杂质分析资料与注册申报资料中的杂质档案,或与以往的杂质数据相比较,查明原料、设备运行参数和生产工艺的变更所致产品质量的变化。

2.2杂质来源的分析:2.2.1已知杂质:起始物、中间体、副产物、溶剂、各个设备。

及原辅料带入的无机离子。

2.2.2未知杂质:2.2.2.1可预测的未知杂质:如在产品易降解的条件下可得到的;在影响因素实验条件下可出现的;在长期稳定性实验条件下可出现的。

2.2.2.2不可预测的未知杂质:在产品的粗品中出现的上述几类之外的来源不确定的杂质,经常出现和偶尔出现。

2.3累计自产品生产以来各类杂质数据。

2.3.1各个杂质个数出现的几率;2.3.2各个杂质出现的量的变化;2.3.3对产品出现的新的异常杂质,进行分析(定性定量及可能的来源);2.3.4与市场上同类产品进行杂质谱的比较:杂质的个数、杂质的量。

2.4杂质档案的建立:2.4.1品质部协同研发部根据品种建立档案,档案中应包括实验记录、结果、分析、色谱图,并根据分析结果提出原料药、制剂的保存条件变更、生产环境变更、生产设备变更说明。

2.4.2如生产工艺、生产路线、生产设备、检验仪器发生变更,杂质档案需建立变更后的杂质档案,与原杂质予以区分。

2.4.3杂质档案永久保存,按公司档案管理办法执行。

2.5原料药杂质档案的建立:2.5.1接受控制的常规生产工艺生产的每种原料药应当有杂质档案;2.5.2杂质档案应当描述产品中存在的已知和未知的杂质情况,注明观察到的每一杂质的鉴别或定性分析指标(如保留时间)、杂质含量范围,以及已确认杂质的类别(如有机杂质、无机杂质、溶剂)。

新药临床各个阶段杂质的控制策略在药物开发过程中,新药的杂质控制策略对于确保药物的安全性和有效性至关重要。

下面我们将探讨在新药临床各个阶段中,如何控制杂质的方法。

1. 原料药质量控制在临床试验初期,需要对原料药进行全面的杂质分析,建立杂质控制策略。

此阶段,需要特别关注原料药的稳定性、纯度和杂质谱。

采用合适的分析方法,如高效液相色谱法、气相色谱法、质谱法等,进行定性定量分析,以确保原料药的纯度和杂质含量符合要求。

2. 合成过程控制在合成过程中,需要严格控制反应条件,如温度、压力、时间等,以及原料药的品质和投料比。

同时,需要不断对中间体和半成品进行质量检测,以防止杂质生成。

通过优化合成工艺,可以提高产品的纯度和收率,降低杂质的产生。

3. 制剂过程控制制剂过程中,应选择合适的辅料和制药设备,确保制剂的稳定性和纯度。

在制备过程中,需对每一环节进行严格的质量控制,如配制、过滤、灌装、包装等。

同时,需要定期对生产线进行清洁和维护,以防止污染和交叉污染。

4. 临床试验样品检测在临床试验阶段,需要对试验样品进行全面的杂质检测和分析。

此时,除了对原料药和制剂的常规杂质进行分析外,还需对临床试验过程中产生的杂质进行深入的研究和分析。

通过收集和分析临床试验数据,进一步优化药物质量和杂质控制策略。

5. 上市后监督在新药上市后,需要对药品的质量进行持续的监督和管理。

此时,除了对药品进行定期的质量检测外,还需对药品生产过程中的关键控制点进行监控。

同时,需要关注药品在储存和使用过程中可能产生的杂质和降解产物,以确保药品的安全性和有效性。

总结:在新药临床各个阶段中,杂质控制策略的制定和实施是非常重要的。

通过对原料药、合成过程、制剂过程、临床试验样品以及上市后药品的全面监控和管理,可以有效地控制杂质的产生和存在,确保新药的安全性和有效性。

同时,持续优化和完善杂质控制策略,可以提高药品的质量和生产效率,保障公众的健康和安全。

药物(原料药和制剂)开发不同阶段杂质研究和控制策略全面地了解和控制杂质是药品研发注册的一项重要期望。

在药物开发过程中,为获得确保患者暴露于杂质时的安全性的必要信息,对杂质(实际存在或潜在)的研究通常是阶段性的。

本文讨论了药物开发过程中杂质研究的阶段性目标、监管机构对于各阶段研究内容的期望以及各药企的常规做法。

化学合成原料药的杂质研究主要包括工艺杂质,如中间体、副产物、遗传毒性杂质、残留溶剂和元素杂质。

强制降解试验常用于研究原料药和制剂的降解杂质。

本文讨论了药物开发不同阶段开展强制降解研究的目的和程度。

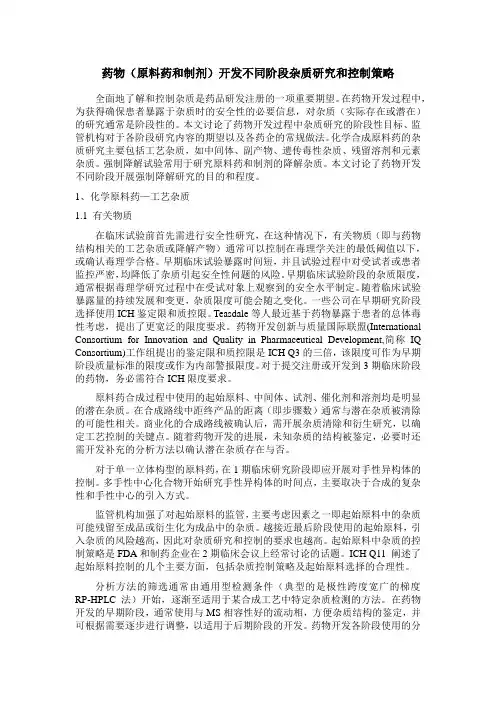

1、化学原料药—工艺杂质1.1 有关物质在临床试验前首先需进行安全性研究,在这种情况下,有关物质(即与药物结构相关的工艺杂质或降解产物)通常可以控制在毒理学关注的最低阈值以下,或确认毒理学合格。

早期临床试验暴露时间短,并且试验过程中对受试者或患者监控严密,均降低了杂质引起安全性问题的风险。

早期临床试验阶段的杂质限度,通常根据毒理学研究过程中在受试对象上观察到的安全水平制定。

随着临床试验暴露量的持续发展和变更,杂质限度可能会随之变化。

一些公司在早期研究阶段选择使用ICH鉴定限和质控限。

Teasdale等人最近基于药物暴露于患者的总体毒性考虑,提出了更宽泛的限度要求。

药物开发创新与质量国际联盟(International Consortium for Innovation and Quality in Pharmaceutical Development,简称IQ Consortium)工作组提出的鉴定限和质控限是ICH Q3的三倍,该限度可作为早期阶段质量标准的限度或作为内部警报限度。

对于提交注册或开发到3期临床阶段的药物,务必需符合ICH限度要求。

原料药合成过程中使用的起始原料、中间体、试剂、催化剂和溶剂均是明显的潜在杂质。

在合成路线中距终产品的距离(即步骤数)通常与潜在杂质被清除的可能性相关。

商业化的合成路线被确认后,需开展杂质清除和衍生研究,以确定工艺控制的关键点。

新原料药中的杂质安全性资料指对一个或某些杂质, 在一定量的水平上进行生物安全性评价的资料文件。

溶剂 液体。

特定杂质 在新药标准中规定要检测的那些已确定或未确定的 在新原料药合成中用于制备溶液或混悬液的无机或有机杂质,单个列出测定限度以保证新原料药的安全性和质量。

起始物 在新药的合成中, 作为一种成分结合到中间体或新药中的物质。

起始物通常市场上有供应,并具有确定的化学和物理性质及 结构。

毒性杂质 未确定杂质 定义的杂质。

已论证的定量限度 对于一个水平为 0.1%的杂质,其论证的定 具有显著不良生物活性的杂质。

仅通过定性分析(例如液相色谱相对保留时间)来量限度应小于或等于 0.05%。

对于杂质水平较高的,则可能具有较高 的定量限度。

第 11 页 共 13 页新原料药中的杂质10. 附件 I 安全性研究判断图降低杂质水平 至阈值以下是是否高于阈值 ?否合格是结构是否确定 ?是 是毒性是否记录 并齐全?否否与其他已知毒 性是否相关?是 否相关性的论证 是否可接受?否考虑病例数和 用药持续时间是合 格需考虑: (1) 1. 遗传毒性研究(点突变,染色体畸变) 2. 常规毒性研究(单个种类,最少 14 天,最多 90 天) 3. 其他特定的毒性终点(酌性而定)(2)是否有不良反 应?是考虑进一步试 验或除去杂质否合 格第 12 页 共 13 页新原料药中的杂质注: (1)如需要,应进行最低限度的潜在遗传毒性筛选试验,得到认可 的该类试验包括:体外点突变和染色体畸变试验。

(2)如需进行一般毒理研究,应将未界定的物质与界定的物质进行 比较,研究时间应根据可用的相关信息而定,并使用最能反映某一杂 质毒性的动物种属。

一般最短 14 天,最长 90 天。

第 13 页 共 13 页。

一、目的为规范原料药杂质档案管理,确保原料药质量可控,提高生产效率,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有原料药生产、检验、质量管理部门及相关部门。

三、管理职责1. 质量管理部门负责原料药杂质档案的编制、审核、归档、保管和查阅工作。

2. 生产部门负责提供原料药杂质相关信息,确保信息的准确性和完整性。

3. 检验部门负责对原料药杂质进行检测,并将检测结果及时反馈给质量管理部门。

4. 相关部门根据工作需要,配合质量管理部门做好原料药杂质档案管理工作。

四、档案管理要求1. 档案资料应完整、准确、规范,包括但不限于以下内容:(1)原料药名称、规格、批号、生产日期、有效期等信息;(2)原料药杂质名称、含量、限值、检测方法等信息;(3)原料药杂质检测报告、检验记录、批生产记录等;(4)原料药杂质变更通知、工艺变更通知等。

2. 档案资料应按照以下要求进行整理和归档:(1)分类归档:按照原料药名称、规格、批号等进行分类归档;(2)编目:对每份档案资料进行编号,方便查阅;(3)保管:档案资料应存放在干燥、通风、防潮、防火、防盗的专用档案柜中;(4)借阅:查阅档案资料需经质量管理部门批准,并做好借阅登记。

五、档案更新与维护1. 档案资料应定期进行更新和维护,确保信息的准确性和完整性。

2. 档案资料更新内容包括:(1)原料药杂质检测结果的更新;(2)原料药杂质限值的调整;(3)原料药生产工艺、检验方法的变更;(4)其他需要更新和补充的信息。

3. 更新后的档案资料应及时归档,并做好相关记录。

六、监督与检查1. 质量管理部门应定期对原料药杂质档案管理进行检查,确保档案资料的真实性、完整性和准确性。

2. 对检查中发现的问题,应立即进行整改,并及时上报公司领导。

3. 对违反本制度的行为,将依法依规进行处理。

七、附则1. 本制度由质量管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

原料药中元素杂质的法规要求及控制方法张再奇元素杂质又称重金属,重金属原义指比重大于5的金属,元素杂质包括可能存在于原料、辅料或制剂中,来源于合成中催化剂残留、药品生产制备过程中引入或辅料中存在的、生产设备引入、或容器密闭系统引入。

某些元素杂质不仅对药品的稳定性、保质期产生不利影响,还可能因为潜在的毒性引发药物副反应。

因此欧盟、美国对杂质的控制越来越严格,对此项不断修订,中国在加入ICH后对此项检测应该也会向国际靠拢,因此了解法规对元素杂质的要求、建立有效的检测方法变得尤为重要。

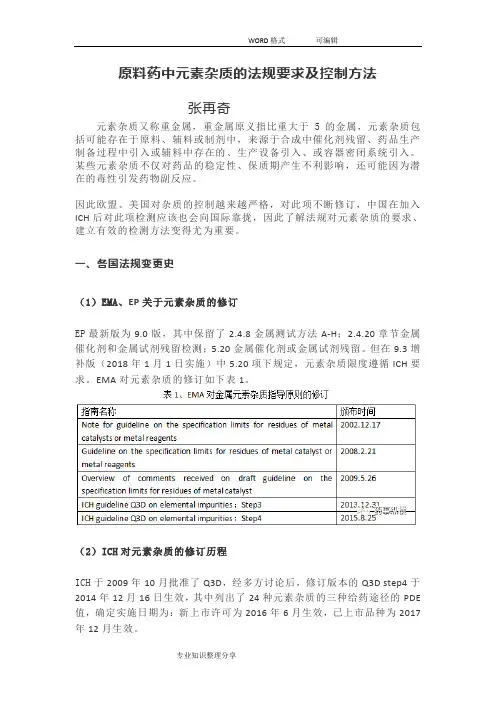

一、各国法规变更史(1)EMA、EP关于元素杂质的修订EP最新版为9.0版,其中保留了2.4.8金属测试方法A-H;2.4.20章节金属催化剂和金属试剂残留检测;5.20金属催化剂或金属试剂残留。

但在9.3增补版(2018年1月1日实施)中5.20项下规定,元素杂质限度遵循ICH要求。

EMA对元素杂质的修订如下表1。

(2)ICH对元素杂质的修订历程ICH于2009年10月批准了Q3D,经多方讨论后,修订版本的Q3D step4于2014年12月16日生效,其中列出了24种元素杂质的三种给药途径的PDE 值,确定实施日期为:新上市许可为2016年6月生效,已上市品种为2017年12月生效。

(3)USP对元素杂质的修订历程FDA规定在2018年1月1日之后,针对USP药典品种,提交新的NDA、ANDA 应该符合USP<232>、<233>。

针对非USP药典品种,申请人提交新的NDA、ANDA时,应该遵循Q3D。

美国对元素杂质的规定与ICH规定在不同时期,内容不一致,但从2017年12月之后,USP对元素种类和限量均与ICH保持一致。

修订历程详见下表2。

(4)中国药典对重金属检测的修订中国药典对重金属检测的修订主要体现在表3中,名称仍然为重金属,方法仍采用比色法,2017年中国成为了ICH成员国,未来中国的药政监管将遵循ICH指南规定,元素杂质与国际接轨也是大势所趋。

药品杂质解决方案

《药品杂质解决方案》

药品杂质是指不应存在于药品中的物质,它可能是在生产过程中引入的,也可能是由于贮存、分装或运输时产生的。

这些杂质可能对药品的稳定性和安全性产生影响,因此解决药品杂质问题是制药行业中的一项重要任务。

针对药品杂质问题,制药企业通常采取一系列解决方案。

首先,企业应加强对原材料的质量控制,选择质量稳定、纯度高的原材料,并严格控制原材料的采购、存储和使用。

其次,在生产过程中,企业应严格执行GMP标准,确保生产设备和生产环

境的清洁和卫生,并加强对生产过程的监控和控制,避免杂质的产生和传播。

此外,企业应建立完善的质量管理体系,包括对生产过程和成品药品的检验、测试和验证,确保产品符合质量标准。

除了在生产过程中加强质量控制外,企业还可以采取一些物理或化学方法,如过滤、结晶、萃取、析出等,去除药品中的杂质。

此外,企业还可以对药品进行加工改性,提高产品的稳定性和纯度,减少杂质的产生和残留。

在解决药品杂质问题的同时,制药企业还应关注环境保护和安全生产,采取相应的措施,避免药品生产过程中产生或排放有害杂质,确保药品的质量和安全。

综上所述,解决药品杂质问题是制药企业的一项重要任务,需

要企业加强质量管理、加强生产过程控制、采取物理、化学方法和加工改性等措施,以确保药品的质量和安全。

同时,企业还应关注环境保护和安全生产,实现可持续发展。

原料药杂质限度制定标准

原料药中的杂质是指不属于预期药物成分的任何其它化学物质,它们可能污染了原料药,从而对药品的质量和安全性造成威胁。

因此,制定原料药中杂质的限度是非常重要的。

在制定原料药中杂质的限度时,必须考虑以下因素:

1. 杂质的种类和数量:不同种类的杂质可能对药品的质量和安全性造成不同的影响。

因此,在制定限度时必须根据具体情况确定每种杂质的限度标准。

2. 杂质来源:杂质可能来自原材料、制造过程中的污染、包装材料等方面。

因此,在制定限度时必须考虑到杂质的来源,并采取相应的措施来减少杂质的产生和污染。

3. 杂质的毒性和对人体的风险:某些杂质可能对人体造成严重的危害,因此,在制定限度时必须根据其毒性和风险确定其限度标准。

4. 国家和国际标准:制定限度时必须考虑到国家和国际上的相关标准和法规,以确保药品的质量和安全性符合规定。

总之,制定原料药中杂质的限度是确保药品质量和安全性的重要措施,必须综合考虑多种因素来确定具体的限度标准。

- 1 -。

本附录为药品质量标准中化学合成或半合成的有机原料药及其制剂杂质分析的指导原则,供药品研究、⽣产、质量标准起草和修订参考。

任何影响药品纯度的物质均称为杂质。

药品质量标准中的杂质系指在按照经国家有关药品监督管理部门依法审查批准的规定⼯艺和规定原辅料⽣产的药品中,由其⽣产⼯艺或原辅料带⼊的杂质,或经稳定性试验确证的在贮存过程中产⽣的降解产物。

药品质量标准中的杂质不包括变更⽣产⼯艺或变更原辅料⽽产⽣的新的杂质,也不包括掺⼊或污染的外来物质。

药品⽣产企业变更⽣产⼯艺或原辅料,并因由此带进新的杂质对原质量标准的修订,均应依法向有关药品监督管理部门申报批准。

药品中不得掺⼊或污染药品或其组分以外的外来物质。

对于假劣药品,必要时应根据各具体情况,采⽤⾮法定分析⽅法予以检测。

1.杂质的分类及其在药品质量标准中的项⽬名称 按化学类别和特性,杂质可分为:有机杂质、⽆机杂质、有机挥发性杂质。

按其来源,杂质可分为:有关物质(包括化学反应的前体、中间体、副产物和降解产物等)、其他杂质和外来物质等。

按结构关系,杂质⼜可分为:其他甾体、其他⽣物碱、⼏何异构体、光学异构体和聚合物等。

按其毒性,杂质⼜可分为毒性杂质和普通杂质等。

普通杂质即为在存在量下⽆显著不良⽣物作⽤的杂质,⽽毒性杂质为具强烈不良⽣物作⽤的杂质。

由于杂质的分类⽅法甚多,所以,药品质量标准中检查项下杂质的项⽬名称,应根据国家药典会编写的《国家药品标准⼯作⼿册》的要求进⾏规范。

如有机杂质的项⽬名称可参考下列原则选⽤。

(1)检查对象明确为某⼀物质时,就以该杂质的化学名作为项⽬名称,如磷酸可待因中的“吗啡”,氯贝丁酯中的“对氯酚”,盐酸苯海索中的“哌啶苯丙酮”,盐酸林可霉素中的“林可霉素B”以及胰蛋⽩酶中的“糜蛋⽩酶”等。

如果该杂质的化学名太长,⼜⽆通⽤的简称,可参考螺内酯项下的“巯基化合物”、肾上腺素中的“酮体”、盐酸地芬尼多中的“烯化合物”等,选⽤相宜的项⽬名称。

原料药中有机杂质研究与控制——综述1.1 前言随着公众和媒体对药物安全性的日益关注,控制药物中的杂质已成为药品质量控制中的重要问题。

人用药品注册技术要求国际协调会(ICH)已经制定了与杂质控制相关的切实可行的指导原则[1],其基本理念已经逐步被国际社会接受。

目前,英国药典(BP)[2]、欧洲药典(EP)[3]和美国药典(USP)[4]均在附录中设有专门的杂质检查通则;中国药典(ChP)[5]二部从ChP(2005)开始,附录中开始设有“药物杂质研究指导原则”;2005年国家食品药品监督管理局(SFDA)发布了《化学药物杂质研究的技术指导原则》[6];之后,2007年又颁布了《药品注册管理办法》,在药品注册审评过程中,对药品中的杂质评价都予以高度重视,极大地促进了药品质量的提高。

1.2 原料药中杂质控制理念的变迁原料药(化学药物)中所含有的杂质,按照《化学药物杂质研究技术指导原则》定义是指任何影响药物纯度的物质。

其杂质一般分为三类:有机杂质、无机杂质和残留溶剂,是包括工艺中引入的杂质和降解产物。

无机杂质是指在原料药及制剂生产或传递过程中产生的杂质,包括:反应试剂、配位体、催化剂、重金属、无机盐等。

残留溶剂是指在原料药及制剂生产过程中使用的有机溶剂。

对于无机杂质和残留溶剂,各国药典都收载了经典、简便、有效的检测方法,故可采用药典的相关方法对其进行控制。

而有机杂质因其化学结构一般与活性成分类似或具渊源关系,故又称为有关物质。

由于有机杂质其产生的途径与工艺流程密切相关,且可能产生毒副作用,从而给原料药本身在药物使用的安全性和有效性方面带来诸多影响,所以各国药品监督部门在对原料药的质量标准制定上,均对有机杂质的控制予以高度重视,并随着新测试仪器的开发利用、分析技术水平的提高,不断地对有机杂质的分析与控制提出更高的要求。

下文中所提“杂质控制”均指有机杂质的控制。

追溯人们对药品中杂质控制理念的变迁,可概括为三个主要阶段:主成分纯度控制阶段、非确定性杂质限度控制阶段和确定性杂质定量限度控制阶段。

原料药的生产质量管理和检查翁吉安概述原料药是指用于制剂生产的活性物质,是加工成制剂的主要成份,一般由化学合成、DNA重组技术、发酵、酶反应或从天然物质提取而成。

它有非无菌原料药和无菌原料药之分。

质量标准中列有无菌检查项目的原料药称为无菌原料药。

无菌原料药和注射用原料药无菌原料药常用于注射剂,通常可直接分装成注射剂。

注射用原料药不一定是无菌原料药。

原料药的生产过程包括下面几种类型:1、化学合成。

大多数的原料药是合成得到的,如磺胺嘧啶。

2、提取。

如从猪肠提取的肝素,从软骨提取的软骨素。

3、发酵。

多数的抗生素都是来源于发酵过程,例如青霉素、链霉素等。

4、上述工艺组合。

如半合成抗生素、甾体激素等。

原料药与制剂的区别相对于药物制剂而言,原料药的生产过程有其自身的特点,原料药的生产往往包含复杂的化学变化和生物变化过程,具有较为复杂的中间控制过程,生产过程中往往会产生副产物,从而通常需要有纯化过程,不同品种的生产设备与操作工艺大为不同,同一反应设备常用于不同的反应。

随着科技的发展,自动化生产设施设备和在线监测系统越来越多地应用于原料药的生产,但由于认知的限制,有些化学反应和生物反应的机理尚没有彻底搞清。

原料药与制剂的区别原料药的工艺复杂、多样,一些工艺过程很长,如甾体激素,一些则比较短,如提取。

一般来讲,原料药的生产工艺中都有精制这个过程,该过程的主要目的就是要除去在原料药中的杂质。

原料药的生产过程是基于一个个的化学单元反应,以及一个个的单元化工操作进行的。

一般来讲,在制剂生产过程中,物料很少有化学结构的变化,但在原料药生产过程中,物料的化学结构变化是经常发生的。

原料药质量的关键因素影响原料药质量、安全性和有效性的关键因素有原料药的杂质水平(相关物质、残留有机溶剂、无机杂质)、相关理化性质(晶形、粒度等)、原料药的稳定性和可能的污染和交叉污染。

要基于对原料药生产工艺的良好理解,了解影响原料药质量的关键步骤和关键参数,学会应运风险分析的方法来客观地评价原料药的生产设施、设备、工艺和生产质量管理是否适于原料药的质量控制,确保原料药的质量、安全性和有效性。

原料药中元素杂质的法规要求及控制方法张再奇元素杂质又称重金属,重金属原义指比重大于5的金属,元素杂质包括可能存在于原料、辅料或制剂中,来源于合成中催化剂残留、药品生产制备过程中引入或辅料中存在的、生产设备引入、或容器密闭系统引入。

某些元素杂质不仅对药品的稳定性、保质期产生不利影响,还可能因为潜在的毒性引发药物副反应。

因此欧盟、美国对杂质的控制越来越严格,对此项不断修订,中国在加入ICH后对此项检测应该也会向国际靠拢,因此了解法规对元素杂质的要求、建立有效的检测方法变得尤为重要。

一、各国法规变更史(1)EMA、EP关于元素杂质的修订EP最新版为9.0版,其中保留了2.4.8金属测试方法A-H;2.4.20章节金属催化剂和金属试剂残留检测;5.20金属催化剂或金属试剂残留。

但在9.3增补版(2018年1月1日实施)中5.20项下规定,元素杂质限度遵循ICH要求。

EMA对元素杂质的修订如下表1。

(2)ICH对元素杂质的修订历程ICH于2009年10月批准了Q3D,经多方讨论后,修订版本的Q3D step4于2014年12月16日生效,其中列出了24种元素杂质的三种给药途径的PDE 值,确定实施日期为:新上市许可为2016年6月生效,已上市品种为2017年12月生效。

(3)USP对元素杂质的修订历程FDA规定在2018年1月1日之后,针对USP药典品种,提交新的NDA、ANDA 应该符合USP<232>、<233>。

针对非USP药典品种,申请人提交新的NDA、ANDA时,应该遵循Q3D。

美国对元素杂质的规定与ICH规定在不同时期,内容不一致,但从2017年12月之后,USP对元素种类和限量均与ICH保持一致。

修订历程详见下表2。

(4)中国药典对重金属检测的修订中国药典对重金属检测的修订主要体现在表3中,名称仍然为重金属,方法仍采用比色法,2017年中国成为了ICH成员国,未来中国的药政监管将遵循ICH指南规定,元素杂质与国际接轨也是大势所趋。

原料药杂质的控制策略

原料药杂质的控制策略包括以下几个方面:

1. 工艺优化:通过调整生产过程中的工艺条件,如反应温度、压力、时间等,来降低合成过程中的副反应和杂质生成。

同时对中间产品和成品进行严格的质量控制,保证物料纯度。

2. 选择合适的原材料和试剂:对于原料药中可能影响其稳定性的因素,应选择具有较好稳定性的试剂和原材料,以减少引入杂质的概率。

3. 加强过程监控:通过对生产过程中关键参数的实时监测和控制,可以有效地减少合成中的误差,从而降低原料药中的杂质含量。

4. 采用适当的后处理技术:在某些情况下,经过提取、精制得到的原料药仍含有一定量的杂质。

此时,可以采用离子交换、色谱等方法进行进一步的处理,以提高产品的纯度和质量。

5. 控制环境因素:某些杂质的形成可能与湿度、温度等因素有关。

因此,可以通过适当的方法控制生产环境的湿度和温度,避免因环境变化导致杂质增加的情况发生。

6. 建立完善的检测体系:对原料药的各项指标进行定期或不定期检测,确保产品符合相关标准要求。

7. 制定合理的质量控制标准:针对不同的杂质项目,应设定合适的质量控制标准。

过高可能导致产品质量下降,过低则无法保证产品的安全性。

8. 对于有争议的问题进行深入研究: 当某种杂质的数量超出了预期的范围或是新出现的时候,需要深入的研究确定它的性质以及如何有效的控制它。

总的来说, 要根据具体情况灵活运用这些策略来实现对原料药中杂质的有效控制。

附录2:原料药第一章范围第一条本附录适用于非无菌原料药生产及无菌原料药生产中非无菌生产工序的操作。

第二条原料药生产的起点及工序应当与注册批准的要求一致。

第二章厂房与设施第三条非无菌原料药精制、干燥、粉碎、包装等生产操作的暴露环境应当按照D级洁净区的要求设置。

第四条质量标准中有热原或细菌内毒素等检验项目的,厂房的设计应当特别注意防止微生物污染,根据产品的预定用途、工艺要求采取相应的控制措施。

第五条质量控制实验室通常应当与生产区分开。

当生产操作不影响检验结果的准确性,且检验操作对生产也无不利影响时,中间控制实验室可设在生产区内。

第三章设备第六条设备所需的润滑剂、加热或冷却介质等,应当避免与中间产品或原料药直接接触,以免影响中间产品或原料药的质量。

当任何偏离上述要求的情况发生时,应当进行评估和恰当处理,保证对产品的质量和用途无不良影响。

第七条生产宜使用密闭设备;密闭设备、管道可以安置于室外。

使用敞口设备或打开设备操作时,应当有避免污染的措施。

第八条使用同一设备生产多种中间体或原料药品种的,应当说明设备可以共用的合理性,并有防止交叉污染的措施。

第九条难以清洁的设备或部件应当专用。

第十条设备的清洁应当符合以下要求:(一)同一设备连续生产同一原料药或阶段性生产连续数个批次时,宜间隔适当的时间对设备进行清洁,防止污染物(如降解产物、微生物)的累积。

如有影响原料药质量的残留物,更换批次时,必须对设备进行彻底的清洁。

(二)非专用设备更换品种生产前,必须对设备(特别是从粗品精制开始的非专用设备)进行彻底的清洁,防止交叉污染。

(三)对残留物的可接受标准、清洁操作规程和清洁剂的选择,应当有明确规定并说明理由。

第十一条非无菌原料药精制工艺用水至少应当符合纯化水的质量标准。

第四章物料第十二条进厂物料应当有正确标识,经取样(或检验合格)后,可与现有的库存(如储槽中的溶剂或物料)混合,经放行后混合物料方可使用。

应当有防止将物料错放到现有库存中的操作规程。

中国药典原料药杂质控制要求一、杂质限度确定根据原料药的特性和风险程度,确定杂质的限度范围。

中国药典规定,原料药中杂质的限度不得超过0.1%。

在某些特殊情况下,如抗生素、生化药物等,杂质限度可能会有所放宽。

二、杂质名称和结构确证对原料药中杂质的名称和结构进行确证,明确杂质的种类和来源。

杂质可能来源于原料药的生产、储存、运输等环节,也可能与生产设备、包装材料等有关。

三、杂质检验方法根据杂质的结构和性质,选择合适的检验方法进行杂质检测。

常用的检验方法包括高效液相色谱法、气相色谱法、质谱法等。

对于未知杂质,需要进行分离提纯,并通过光谱分析等方法确证其结构和性质。

四、杂质标定对原料药中杂质的含量进行标定,以确定杂质的量。

标定方法可根据杂质性质和限度要求选择,常用的方法有容量分析法、光谱法等。

标定结果可用于计算杂质的总含量。

五、杂质谱分析对原料药中的杂质进行谱分析,以了解杂质的种类和分布情况。

杂质谱分析可以通过色谱分离、光谱分析等方法进行,以确定杂质的种类和数量。

六、杂质总含量控制对原料药中杂质的总含量进行控制,以降低药品的质量风险。

根据中国药典要求,原料药中杂质的总含量不得超过0.1%。

生产过程中应采取有效措施控制杂质的产生和引入,确保原料药的质量安全。

七、杂质风险评估对原料药中的杂质进行风险评估,了解杂质对药品安全性的影响。

风险评估可根据杂质的性质和限度要求进行,通过安全性试验、临床研究等方法了解杂质对药品疗效和安全性的影响。

根据评估结果制定相应的控制措施。

八、杂质控制标准制定根据杂质的风险评估和控制要求,制定相应的杂质控制标准。

控制标准应包括杂质的名称、结构、限度、检验方法等内容,以确保原料药的质量安全。

同时,应定期对控制标准进行审查和更新。

九、生产过程杂质监控在原料药的生产过程中,应对杂质进行监控,及时发现和解决潜在的杂质问题。

监控方法可根据生产工艺和质量控制要求选择,如在线检测、过程控制等。

对于发现的异常情况,应及时采取措施加以处理。

1. 目的:为了加强原料药杂质管理,确保上市药品质量。

2. 适用范围:本公司生产的原料药产品。

3. 责任者:QC、QC负责人、QA负责人、质量受权人。

4. 内容:4.1杂质的定义及分类4.1.1定义:任何影响药品纯度的物质均称为杂质。

4.1.2分类:●按化学特性分类:有机杂质、无机杂质、有机挥发性物质。

(1)有机物质①有关物质-起始原料-中间体、副产物-降解产物-聚合物-异构体②多晶型杂质(2)无机杂质-无机盐阴离子阳离子-重金属催化剂-过滤介质、活性炭(3)有机挥发性物质残留溶剂●按来源分类:有关物质(反应前体、中间体、副产物、降解产物等)、其它杂质、外来物质。

●按结构分类:其他甾体、其他生物碱、几何异构体、光学异构体和聚合物。

4.2杂质的检测方法●原子吸收分光光度法:检查金属杂质●毛细管电泳法:抑肽酶中检查去丙氨酸-去甘氨酸-抑肽酶和去丙氨酸-抑肽酶两个特定杂质●色谱法:液相色谱法,检查有机杂质的主要方法薄层色谱法,作为液相色谱法的补充气相色谱法:检查挥发性杂质●热分析法:检查不同晶型的杂质(影响生物利用度和稳定性)●拉曼光谱法、红外光谱法、X-射线粉末衍射●生物检定法、酶联免疫试剂盒(抗生素残留量)4.3杂质的控制4.3.1残留溶剂控制●标准起草过程中,应针对所用到的有机溶剂进行检查;●建议采用了顶空进样方式和程序升温梯度洗脱的方法;●应注意供试品溶液的配制,要求供试品在溶剂中溶解;●方法学试验应进行回收试验,确认是否有基质干扰;●采用标准加入法,该方法可减少基质干扰,提高方法的准确度。

4.3.1.1残留溶剂检测的常见问题①共出峰干扰②热降解干扰③基质效应的影响④药品溶解性的影响⑤溶剂介质的影响4.3.1.2药物研发中残留溶剂研究存在问题:①表述不全面或不准确②对色谱图中出现的未知峰未进行研究③试验条件未进行考察④方法学验证不全面4.3.2无机杂质的控制4.3.2.1无机杂质来源:来自工艺、原料或降解产物4.3.2.2主要控制项目有:氯化物、硫酸盐、硫化物、氰化物、磷酸盐、溴化物、碘化物、重金属等。

4.3.3有关物质控制4.3.3.1有关物质的来源-起始原料-中间体、副产物-降解产物-聚合物-异构体多晶型杂质4.3.3.2分离及检测方法4.3.3.2.1高效液相色谱法●关于系统适用性试验要求:色谱柱①大多为反相高效液相法,采用C18、C8、苯基等键合硅胶填料,以C18为最常用;②目前C18色谱柱类型也很多,不同基质、不同载碳量、不同封端处理方式、不同纯度、不同粒径、孔径、柱长等,影响因素较多,方法研究时应注意粗放度考察;③还有的采用离子色谱法,采用离子色谱填料。

④也有采用分子排阻色谱法,有的采用亲水改性硅胶;●关于系统适用性试验要求:流动相①在保证灵敏度的前提下,一般采用等度洗脱;必要时可采用梯度洗脱方式(如:多杂质组分的分离,等度洗脱分离效果不佳;或杂质性质相差较大,等度洗脱时间过长,损失灵敏度)②流动相以挥发性流动相为好,一般情况下尽量不加离子对试剂。

●关于系统适用性试验要求:检测器①一般采用紫外检测器:波长的选择更加关注杂质的最大吸收或最佳检测参数,以提高杂质的检测灵敏度;②难以兼顾各杂质可选择多波长检测;③部分品种采用蒸发光检测器:谨慎选用蒸发光检测器,必要时对主要实验参数进行描述。

●关于系统适用性试验要求:分离度2010年版加强了对分离度的要求,通过分离度的限制来保证分离的重现性。

要求杂质和主成分、杂质之间的分离度均要得到良好保证。

●关于系统适用性试验要求:拖尾因子对于在色谱系统中峰形非对称的色谱峰规定该色谱峰的拖尾因子是很有意义的,以保证色谱峰不会因拖尾严重,而导致杂质峰包裹在主峰中未被检出。

●关于系统适用性试验要求:灵敏度试验通过配制灵敏度试验溶液(主成分浓度一般与报告限一致),并规定灵敏度试验溶液中主成分的信噪比,可以更好地保证方法的重现性、灵敏度和测定结果的准确性。

●关于系统适用性试验要求:报告限通过规定小于对照溶液主峰面积的一定量的色谱峰可忽略不计,可保证积分参数设置的合理性和一致性。

●关于定量方法(1)杂质对照品外标法:采用杂质对照品,按外标法计算,应注意该杂质线性范围的考察。

(注意:如引入了定量杂质对照品,则该杂质对照品的质量应满足定量要求。

)(2)加校正因子的自身对照法:若仅在实验过程中可提供相应质量和数量的杂质对照品,而长期提供符合要求的杂质对照品难度较大,则考察该杂质相对于主成分的校正因子。

(用于测定校正因子的杂质对照品应按定量对照品的要求进行标化),采用加校正因子(超出0.9~1.1)的主成分自身对照法进行检查。

(3)不加校正因子的主成分自身对照法:大多数品种采用了这种方法对杂质进行控制。

(4)峰面积归一化法:2010版化学药品中很少使用,在保证0.1%或0.05%、甚至更低含量的杂质能被检出的情况下,主成分浓度就会很高,如采用该法应考虑最小组分和最大组分的检测响应是否在主成分的线性范围内。

谨慎使用。

4.3.3.2.2气相色谱法●系统适用性要求例1:壬苯醇醚(游离环氧乙烷)—分离度例2:甘油(二甘醇、乙二醇与其他杂质)—分离度、重复进样精密度4.3.3.2.3薄层色谱法●优化方法,分离度试验和灵敏度试验例1:司坦唑醇—与美雄诺龙分离度例2:苏氨酸(其他氨基酸)供试品溶液(10mg/ml)对照溶液(0.05mg/ml)灵敏度测试溶液(0.02mg/ml)●混合对照品溶液(苏氨酸和脯氨酸)—分离度规定:灵敏度测试溶液应显一个明显斑点,混合对照品溶液中应显两个清晰分离的斑点,供试品溶液除主斑点外所显杂质斑点的个数不得超过1个,其颜色与对照溶液的主斑点比较,不得更深(0.5%)。

4.4原料药有关物质的分析方法4.4.1方法学要求:1)专属性:a、已知杂质:可采用在供试品中加入杂质对照品的方式。

b、未知杂质:用含有杂质的样品进行测定,如粗品和母液。

采用破坏方式检测,如强光、酸、碱、高温、高湿或氧化反应等方式。

必要时用二极管阵列或质谱检测,进行纯度检查。

特别应关注稳定性试验中出现的重点杂质。

2)检测限和定量限:目视法和信噪比法。

信噪比法:检测限的信噪比应大于3:1。

定量限的信噪比应大于10:1。

3)线性范围:一定要涵盖全部测定浓度,特别是面积归一化法。

4)准确性和重复性试验:针对已知杂质,采用杂质对照品法。

5)耐用性:应考察因素:被测溶液的稳定性、样品提取次数、时间、流动相的组成和pH值、色谱柱、柱温和流速等。

6)建立方法应采用几种不同的分离方法或不同测试条件,以便对比结果,选择较佳的方法。

7)应考虑方法普遍适用性,所使用的仪器和试剂易于获得特殊试剂应在质量标准中说明。

8)特殊试剂应在质量标准中说明。

4.5原料药杂质档案4.5.1按受控的常规生产工艺生产的每种原料药应当有杂质档案。

4.5.2杂质档案应当描述产品中存在的已知和未知的杂质情况,注明观察到的每一杂质的鉴别或定性分析指标(如保留时间)、杂质含量范围,以及已确认杂质的类别(如有机杂质、无机杂质、溶剂)。

4.5.3杂质分布一般与原料药的生产工艺和所用起始原料有关,从植物或动物组织制得的原料药、发酵生产的原料药的杂质档案通常不一定有杂质分布图。

4.5.4应当定期将产品的杂质分析资料与注册申报资料中的杂质档案,或与以往的杂质数据相比较,查明原料、设备运行参数和生产工艺的变更所致原料药质量的变化。

4.5.5杂质档案类似于有关物质的图谱。

一般是这样建立的:①要有稳定的生产工艺,这样生产出的产品的质量是稳定的,也就是说,产品中所含的杂质数量、杂质含量是相对稳定的。

这是重要前提。

②如果有标准品,先建立标准品的HPLC的谱图。

③随即选取不同时间生产的产品,按含量方法检验,批数10批或更多,一定要有代表性。

分别用HPLC检验,得到每批的产品图图。

④对这些产品的图谱进行分析,检查最多含有几种杂质,将含有最多杂质的HPLC 的产品图谱,暂作为杂质标准图谱档案。

⑤结合生产使用的原材料,生产过程中可能产生的降解物或生成的其他物质(可采用破坏试验手段),对每一个杂质,进行定性;按现有手段,不能定性的,也要结合生产工艺和产品的理化特性逐一分析,日后可有条件时,在定性。

⑥在上面的基础上,通过比较日常生产的产品的检验结果,一杂质数量最多的的一张产品的HPLC图谱,作为该产品的杂质档案图谱。

也就是产品的杂质标准图谱。

⑦建立了杂志档案标准图谱后,就可以把每批产品的杂质和档案图谱进行比较。

来考察生产工艺或贮藏条件对质量的影响。

如果,发现产品图谱中的杂质个数你档案图谱多了一个或是少了一个(或更多),那么我们就要分析,是什么原因造成的,是生产工艺波动,人员操作失误,还是其他原因。

4.6研究程序4.6.1原料药杂质研究应制定研究方案,内容应包括:研究目的、研究范围、研究小组成员及职责、研究依据、研究时间、研究内容、结果分析、结论及评价。

4.6.2研究目的:简要说明原料药在生产过程中可能出现的已知或未知杂质,并结合强降解试验结果、加速/长期稳定性试验结果,对原料药的杂质情况进行综合分析研究,对长期/加速稳定性数据中的杂质进行汇总,并列入年度质量审核报告中,研究周期到产品复检期为止。

4.6.3研究范围:原料药相关物质检测方法选择性的确认、原料药杂质情况确认及杂质变化趋势。

4.6.4研究依据:ICH指南12.8(Validation of Analytical procedure)及原料药降解反应报告。

4.6.5研究时间:原料药生产工艺稳定后开始收集相关物质的数据,直至原料药复检期止。

当工艺发生变化后,新工艺产品的杂质必须和之前工艺典型产品杂质档案进行比较和分析。

4.6.6研究内容4.6.6.1根据原料药含量及相关物质的检测方法、原料药关键起始原料及各步中间体检测方法,确定使用的检测仪器配置、试剂及标准品、测试条件、溶液配制。

4.6.6.2根据原料药含量测定方法验证中的方法选择性的研究,确认主峰与已知杂质的保留时间及分离度,应符合原料药含量测定方法中系统选择性的要求;对于无已知杂质的原料药,其含量测定方法确定的色谱条件,除分离度外,应符合原料药含量测定方法中系统选择性的要求。

确认原料药生产工艺过程中从关键起始原料开始,各步中间体在相同的色谱条件,生产过程中的杂质产生情况,确定最终产品中杂质与关键起始原料及各步中间体的对应情况。

若采用HPLC方法,则在选择性试验时,应对样品进行DAD检测。

4.6.6.3在进行含量选择性试验时,若发现关键起始原料、各步中间体及成品在原料药含量测定的色谱条件下,个别物料无出峰时,则应考虑采用该物料的检测方法对上述关键起始原料、各步中间体及成品进行检测,以确定成品中杂质的原源。